從軍禮論隋唐皇帝親征

高明士

前言 : 軍禮的成立

軍禮是《周禮·春官·大宗伯》五禮(吉、凶、軍、賓、嘉)之一(1)杜佑《通典》卷四一《禮典·沿革·禮序》曰 :“自伏羲以來,五禮始彰。堯舜之時,五禮咸備(按,杜佑所謂五禮,指嘉吉軍賓凶。)……夏商二代,散亡多闕。”至周公,“述文武之德,制周官及儀禮,以爲後王法”。在傳統時代,應該是很有影響力的説法,今日看來,只能列爲傳説。另外,《尚書》有二處提到“五禮” : 一爲《舜典》曰 :“修五禮”,孔安國傳曰 :“修吉、凶、賓、軍、嘉之禮。”孔穎達《疏》引《周禮·大宗伯》五禮説,而曰 :“知五禮謂此也”,並舉五事加以説明,曰 :“五禮之事並見於經,知與後世不異也。”此即以爲周之五禮説承自《舜典》;另一爲《皐陶謨》曰 :“天秩有禮,自我五禮有庸哉!”孔穎達《疏》曰 :“王肅云 :‘五禮,謂王、公、卿、大夫、士。’鄭玄云 :‘五禮,天子也、諸侯也、卿大夫也、士也、庶民也。’此無文可據,各以意説耳。”《尚書》所見的《舜典》《皐陶謨》二處,均爲《今文尚書》,其曰“五禮”,並未説明何者,孔安國、鄭玄、王肅説法不一,不外是漢朝人的臆測。所以此處所謂“五禮”,仍用《周禮》通説。。《周禮》的成書,歷來爭論不休,戰國晚期説似是較普遍的説法(2)以西周舊制爲基礎出發,大别可分爲兩説 : 一是戰國晚期成書;一是漢代成書,而漢代又有幾個時段,從漢初到王莽、劉歆乃至漢末鄭玄等,最近的看法以爲此書出於漢初的景帝、武帝之際。戰國晚期説,參看吴麗娱主編《禮與中國古代社會·先秦卷》第四章“戰國章”(劉豐執筆),中國社會科學出版社,2016年,252—363頁。漢初説,參看彭林《周禮主體思想與成書年代研究(增訂版)》,中國人民大學出版社,2009年,180—186頁。上述兩説對學界歷來的爭論均有介紹,但似未參閲金春峰《周官之成書及其反映的文化與時代新考》,東大圖書公司,1993年。金氏採戰國説,以爲此書是秦統一前夕由各國入秦的學者所作,書中對各家學説亦有批判,值得參考。。至漢代,禮儀尚無定制,但主要是以士禮,即《儀禮》爲主,有冠、婚、喪、祭、鄉、相見六禮,但也有超越《儀禮》者,如巡狩、籍田、軍禮、輿服、養老等禮(3)參看梁滿倉《魏晉南北朝五禮制度考論》,社會科學文獻出版社,2009年,127—128頁。。

第一次採用五禮(吉、凶、軍、賓、嘉)作爲禮典的内容,是在曹魏末由荀顗等編纂,至西晉建國之初(265年?)完成的《新禮》(4)參看梁滿倉《魏晉南北朝五禮制度考論》,129—130頁。。西晉《新禮》的五禮,有别於前述六禮,共有一百六十五卷(篇)(5)《晉書·禮志上》。。但因不完備,未獲實行。平吴之後,以天下一統,再由摯虞等删修,惠帝元康元年(291)完成十五卷(篇),頒行。此後至東晉南北朝,歷代都有修訂儀注之舉,如南齊有修《五禮》,但未完成;北魏末,有《五禮儀注》五十卷;北齊有《後齊儀注》二百九十卷;但以梁武帝天監十一年(512)所撰成、普通六年(525)頒行的《五禮儀注》,共一千一百六十七卷(《梁書·徐勉傳》),最爲成熟,沿用至陳朝(6)參看樓勁《魏晉南北朝隋唐立法與法律體系》第十二章第四節之三“禮典與法典的制作及禮、法關係的釐定”,中國社會科學出版社,2014年,734—735頁。。

到隋朝建立,於開皇五年(585)完成《開皇禮》,一百卷。《隋書·禮儀志》序曰 :“高祖命牛弘、辛彦之等採梁及北齊儀注,以爲五禮。”足見《開皇禮》修五禮的編纂原則,是祖述《周官》,近取南梁、北齊之禮,可説集漢、魏、晉、南北朝以來五禮的大成。其後至唐代,修禮不斷,包括太宗貞觀、高宗顯慶諸朝禮典,但以玄宗開元二十年(732)頒行的《大唐開元禮》(以下簡稱爲《開元禮》),一百五十卷,最爲完備,直至清代,成爲制禮的藍本。《開元禮》卷首《序例》有三卷,其下就是吉、賓、軍、嘉、凶五禮的内容,主要爲朝儀及士禮,並不含庶民家禮(7)參看高明士《中國中古禮律綜論——法文化的定型》第一章“中古時期的制禮”,臺北 : 元照出版有限公司,2014年,17—18頁。。所以從五禮角度來看軍禮時,隋唐的軍禮可説是近承西晉《新禮》,遠祖《周禮》。

若不拘泥於五禮形式,就其禮制性質類似軍禮而言,文獻上,夏商以來即有其用例。《尚書·夏書·甘誓》是夏君與有扈氏戰於甘這個地方的誓辭,其内容有軍法之義,但從賞罰在祖(供奉祖靈的地方)、社(即社神)來看,正是後來軍禮實施的地方,所以此處之軍法也可以視爲軍禮。《甘誓》當成於戰國之世(8)參看屈萬里注譯《尚書今註今譯》,臺灣商務印書館,1986年,47頁《甘誓》前言解説。,《今文尚書》之一篇,雖不能盡信,但因此段記事也見於《墨子閒詁·明鬼下》及《史記·夏本紀》,所以應該有可參考的地方(9)李力《20世紀〈尚書·甘誓〉所載夏代“軍法”的研究》,經過研究史的檢討,認爲《尚書·甘誓》所載夏代“軍法”是戰國時期有關夏代法律的二手資料,是否爲夏代法律史料,要慎重考慮。此文最近宣讀於中國政法大學法律古籍整理研究所主辦“第二届中國法律與歷史國際研討會”(2017年7月15日),此説值得參考。。至殷商,因有卜辭可佐證文獻,而有較多資料可查。其論軍禮,可知包括下列幾項 : 出征問卜,以祈求天神、地祇與祖靈助戰。在宗廟舉行與方國結盟以及振旅之禮,除宗廟之外,也在社、河宗,舉行對將士的獎賞慰勞、獻俘祭神禮。此外,還有田狩之禮(含大閲、大蒐禮),已具備周代軍禮的基本内容,只是還没有嚴格制度化而已(10)關於殷商的軍禮,概述可參看陳戍國《先秦禮制研究》“殷商軍禮、田狩禮”,湖南教育出版社,1991年,165—172頁。詳細論證,參看鍾柏生諸論文《卜辭中所見殷代的軍政之一——戰爭啓動的過程及其準備工作》,《中國文字》新14,1991年,95—156頁;《卜辭中所見殷代的軍禮之一——殷代的大蒐禮》,《中國文字》新16,1992年,41—163頁;《卜辭中所見殷代的軍禮之二——殷代的戰爭禮》,《中國文字》新17,1993年,85—240頁;尤其後者指出周人在大蒐、戰爭禮時,會舉行一些專屬戰爭的祭儀,如禡祭,但在卜辭中找不到專屬戰爭的祭儀,這一點值得注意(177頁)。郭旭東《甲骨卜辭所見的商代獻捷獻俘禮》,《史學集刊》2009年第5期,26—33頁。高智群《獻俘禮研究》上,《文史》第35輯,1992年,1—19頁;《獻俘禮研究》下,《文史》第36輯,1992年,11—25頁。。

《周禮·春官·大宗伯》在記述“五禮”時,其於軍禮一項,曰 :“以軍禮同邦國。大師之禮,用衆也;大均之禮,恤衆也;大田之禮,簡衆也;大役之禮,任衆也;大封之禮,合衆也。”這是較廣義的定義,其義有五;較狹之義通常指“大師之禮”,也就是指天子親征。《周禮·春官·宗伯下·大祝》曰 :“大師宜于社,造于祖,設軍社,類上帝。國將有事于四望,及軍歸,獻于社,則前祝。”賈公彦《疏》曰 :

言大師者,王出六軍,親行征伐,故曰大師。云“宜于社”者,軍將出,宜祭於社,即將社主行,不用命,戮於社。云“造於祖”者,出必造,即七廟俱祭,取遷廟之主行,用命,賞于祖,皆載於齊車。云“設軍社”者,此則據社在軍中,故云“設軍社”。云“類上帝”者,非常而祭曰類。軍將出,類祭上帝,告天將行。云“國將有事於四望”者,謂軍行所過山川,造祭乃過。“及軍歸,獻于社”者,謂征伐有功,得囚俘而歸,獻捷于社。按《王制》云 :“出征,執有罪反,以釋奠于學。”注云 :“釋菜奠幣,禮先師也。”引《詩》“執訊獲醜”,則亦獻于學。云“則前祝”者,此經六事,皆大祝前辭。

此處引《王制》,即《禮記·王制》曰 :“天子將出征,類乎上帝,宜乎社,造乎禰,禡於所征之地。受命於祖,受成於學。出征,執有罪;反,釋奠于學,以訊馘告。”這也是天子親征最主要的軍禮,鄭玄注曰 :“類、宜、造,皆祭名,其禮亡。”漢·孔安國曰 :“天子親征,必載遷廟之祖主行;有功則賞祖主前,示不專也。”(11)參看《尚書·夏書·甘誓》曰“用命賞于祖”,見孔安國傳。但此處缺少“示不專也”四字,據《史記·夏本紀》集解引孔安國説補之。至唐孔穎達疏《禮記·王制》“受命於祖” :“謂出時告祖,是不敢自專”,這是非常重要的提示。《周禮》《禮記》所載,或許可反映西周一些軍禮情況,但再參照其他文獻或實際用例,除天子親征外,其實尚可包含如下幾項,即田狩之禮、大射禮、獻俘禮等(12)參看前引陳戍國《先秦禮制研究》,243—256頁。楊寬《“大蒐禮”新探》《“射禮”新探》,均收入楊寬《古史新探》,中華書局,1965年,256—279、310—337頁。前引高智群《獻俘禮研究》上,1—19頁;《獻俘禮研究》下,11—25頁。,春秋時代以後,此等軍禮逐漸衰微,以至消失(13)參看高木智見《春秋時代の軍礼について》,《名古屋大學東洋史研究報告》11,1986年,1—33頁。前引高智群《獻俘禮研究》下,24頁。。

秦漢時期,古代的軍禮雖已微亡,但個别禮儀仍可見其用例。《史記·周勃世家》記載一段匈奴入侵,文帝以周勃子亞夫守細柳(《正義》引《括地志》云 :“細柳倉在雍州咸陽縣西南二十里也。”)的故事,曰 :

天子先驅至,不得入。先驅曰 :“天子且至!”軍門都尉曰 :“將軍令曰‘軍中聞將軍令,不聞天子之詔’。”居無何,上至,又不得入。於是上乃使使持節詔將軍 :“吾欲入勞軍。”亞夫乃傳言開壁門。壁門士吏謂從屬車騎曰 :“將軍約,軍中不得驅馳。”於是天子乃按轡徐行。至營,將軍亞夫持兵揖曰 :“介冑之士不拜,請以軍禮見。”天子爲動,改容式車。使人稱謝 :“皇帝敬勞將軍。”成禮而去。既出軍門,群臣皆驚。文帝曰 :“嗟乎,此真將軍矣!……”

亞夫所謂“軍禮”,《集解》曰 :“禮 :‘介者不拜’。”“改容式車”,《索隱》曰 :“軾者,車前横木。若上有敬,則俯身而憑之。”(14)《漢書·周勃子亞夫傳》“容式車”,顔師古注曰 :“古者立乘,凡言式車者,謂俛身撫式,以禮敬人。式,車前横木也。”這是武將在軍中見皇帝之禮。亞夫堅守的“軍禮”實例,文帝不得不激賞。

宋徐天麟《西漢會要》卷一八《禮十三·軍禮》,列有親征、勞軍、田獵、兵祭。其勞軍一項,即前引文帝親至周亞夫軍一段故事,語見《漢書·周亞夫傳》。徐天麟《東漢會要》卷七《禮六·軍禮》,列有講武(含校獵)、饗遣衛士兩項。

古代軍禮再度復興,當始自魏晉。曹魏時,數次講武,大閲衆軍,告郊之後,亦告廟,迄晉相承,或已定於西晉《新禮》,此爲恢復軍禮之前兆。西晉平吴之役,出師時行授節鉞禮;平吴後,罷節鉞,舉行告成之禮,實施賞罰(15)參看陳戍國《魏晉南北朝禮制研究》,湖南教育出版社,1995年,165、169頁。。西晉統治者已開始以《周禮》作爲指導建立軍禮的理想追求,如以武去兵、以武宣德、以武濟民等理想(16)參看前引梁滿倉《魏晉南北朝五禮制度考論》,425頁。。

南北朝時,重建軍禮獲得相當成果。例如北魏於開國建制之初,即有取鑒儒經,尤其《周禮》,而舉行“大蒐”的講武備戰活動(17)參看樓勁《〈周禮〉與北魏開國建制》,《唐研究》第十三卷,北京大學出版社,2007年,89—91、111頁。樓勁《北魏開國史探》第三章之一“北魏開國建制取鑒儒經尤其是〈周禮〉的狀況”,中國社會科學出版社,2017年,96—99頁。。雖是如此,其後的講武活動也有超出禮典的地方,成爲宣揚文治武功的國家儀典,可見北魏有其獨特之處(18)參看劉瑩《北魏講武考——草原傳統與華夏禮儀之間》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十五輯,2017年,70—96頁,尤其94頁。梁滿倉以爲北魏前期的大蒐(搜)講武活動,所繼承的是拓跋部族傳統制度,不是五禮制度,只是取《周禮》的概念而無實質内容,南朝則繼承魏晉所實行的五禮制度,南北有實質的差異。參看前引梁滿倉《魏晉南北朝五禮制度考論》,440頁。。

南朝諸王朝都有講武活動,劉宋亦曾舉行大蒐之儀(19)參看前引陳戍國《魏晉南北朝禮制研究》,300—308頁。。但較值得注目的是南梁與北齊的軍禮。梁武帝在普通六年(525)完成新修五禮,其中軍禮由征虜記室參軍陸璉撰成於天監九年(510),“合十有八秩,一百八十九卷,二百四十條”(20)《梁書·徐勉傳》。。《隋書·禮儀志·親征》記載其事,曰 :

古者天子征伐,則宜于社,造于祖,類于上帝。還亦以牲徧告。梁天監初,陸璉議定軍禮,遵其制。帝曰 :“宜者請征討之宜,造者禀謀於廟,類者奉天時以明伐,並明不敢自專。陳幣承命可也。”璉不能對。嚴植之又爭之,於是告用牲幣,反亦如之。

梁之軍禮,告反雖用牲幣祭祀,但大體已依古禮行事,尤其梁武帝指出天子征伐之軍禮,有宜社、造祖、類帝諸禮,顯示“不敢自專”。“不敢自專”者,語出前引漢孔安國説。

至北齊軍禮,更爲齊備,如出征前造廟,宜社,釁鼓,遷廟主、社主於齋車,類祭上帝,祈后土山川諸神。又卜選將帥,授鉞,坎牲血盟。軍隊凱旋,亦行廟社之祭,飲至策勳之禮等(21)《隋書·禮儀志》。。除未在宗廟獻俘外,其他儀節完全復古。北周悉遵《周禮》,自武帝起便有獻俘於太廟,滅北齊後,振旅之禮亦然。至此,古代軍禮在形式上已得復原,隋唐踵繼之,下迄明清。另外,《周禮》所見的大均、大役、大封之禮,在秦漢以後的軍禮已經消失(22)參看楊志剛《中國禮儀制度研究》,華東師範大學出版社,2001年,425—426頁。前引高智群《獻俘禮研究》下,25頁。。

陳寅恪先生説 :“隋文帝雖受周禪,其禮制多不上襲北周,而轉仿北齊或更採江左蕭梁之舊典,與其政權之授受,王業之繼承,迥然别爲一事。……(唐)玄宗時制定之開元禮,乃折中貞觀、顯慶二禮者,故亦仍間接襲用隋禮也。……是唐禮不亡即隋禮猶存。”(23)參看陳寅恪《隋唐制度淵源略論稿》,臺北 : 里仁書局,1981年,51、61頁。此即强調不可忽視隋禮,具有啓發性。

一、 皇帝親征之禮——從《大明集禮》説起

從漢以來到明清,各朝代多有皇帝親征的例子,學界討論這些例子,通常都是從軍事作戰的角度説明,極少從禮儀觀點入手,也就是有關軍禮問題,甚少被討論。兹先舉《大明集禮》《軍禮·親征篇·總敍》(24)參看《大明集禮》卷三三,《景印文淵閣四庫全書》總第650册,臺灣商務印書館,1986年,74—75頁。,提及周朝以下至明有關天子親征的禮儀,曰 :

周制,天子親征,則類于上帝,宜於太社,造於祖廟,軷於國門,禡於所征之地,及祭所過山川。師還,則奏凱、獻俘於廟社。經秦涉漢,其禮無聞,僅有封功臣之制可稽耳。後魏剋捷欲使天下聞知,又有宣露布之制。唐仍舊典,宋亦間行焉。今擬國朝親征祭告天地、宗廟、社稷,禡祭旗纛,所過山川皆行祭告。師還,奏凱、獻俘于廟社。以露布詔告天下。然後論功行賞。諸將既受封賞,皆具表箋稱謝。今集歷伐親征儀文之詳,參酌今日之宜,以著于篇。

《大明集禮》撰成於太祖洪武三年(1370),但未刊行,至世宗嘉靖九年(1530)始刊布。此段《總敍》,自黄帝説起,至周朝制度化。《大明集禮》所謂周制,即如前引《周禮》《禮記》所述。又説秦漢其禮無聞,北魏有露布之制;唐仍依“舊典”,“宋亦間行”,或指《政和五禮新儀》《軍禮》並無“親征”項目,只有“命將出征儀”(25)參看《政和五禮新儀》卷一五八,《景印文淵閣四庫全書》總第647册,700—705頁;卷一五九,同上書,705—709頁。。

清禮如何?基本上是沿襲明禮,但亦有若干修正。《大清通禮》卷四《軍禮·皇帝親征之禮》(26)參看《大清通禮》卷四,《景印文淵閣四庫全書》總第655册,410—421頁。,在“告祭”條的祭祀,包含天地、宗廟、社稷、太歲,以及“届日遣官致祭道路之神,於天安門外列礮於濱武場,遣八旗都統(或副都統)致祭司礮之神,均如儀”。接著是“告祭堂子”。行軍所至,隨時遣使致祭名山大川及風雨之神。大師凱旋翌日(次日),遣官祇告天地、宗廟、社稷、太歲,並遣官致陵寢及隨征旗纛、司礮之神。以上即所謂“告至”禮。接著“飲至策勳”,頒詔布告天下,分遣京堂四品以上官致祭嶽鎮海瀆、前代帝王、先師闕里。同時要“告成紀功”,即御製碑銘,勒石太學,以告成功。編次親征方略,宣付史館。《大清通禮》於高宗乾隆元年(1736)奉敕撰,二十一年(1756)欽定。依此看來,《大清通禮》所載皇帝親征禮儀,大致同於明禮,猶有《禮記·王制》之精神。其新義在於祭祀“司礮之神”及“告祭堂子”,因非拙稿課題,於此從略。

拙稿此處擬探討隋煬帝、唐太宗親征高麗,在會戰前夕所舉行的軍禮,而不是討論其戰爭過程,這也是過去較少論及者。

二、 從軍禮論隋煬帝親征高麗

關於隋煬帝三征高麗,學界已有頗多討論,尤其陳寅恪從天時、地理、人事等因素論述,爲此議題開闢了另一種思維(27)參看陳寅恪《唐代政治史述論稿》,臺北里仁書局,1981年,140頁。。較具代表性的論述,當推劉健明,其參考各家論述,詳參《隋書》等資料,提出此役絶非偶然,因期求不戰而勝,不重視殺敵而强調招降,也因而坐失戎機,無功而回,加速隋朝的滅亡(28)參看劉健明《一場求不戰而勝的攻戰——隋煬帝征高試析》,《唐研究》第一卷,北京大學出版社,1995年,207—226。。劉進寶指出高麗通過各種途徑阻擋南北統一,以圖自存,便是隋文帝父子、唐太宗父子征伐高麗的根本原因。而隋煬帝、唐太宗征高麗之所以失敗,親征是主要原因(29)劉進寶《敦煌文書與中古社會經濟》第一章第五節“唐初對高麗的戰爭”,浙江大學出版社,2016年,75—103頁,尤其90、97—98頁。。于賡哲以爲遼東地區特殊的地理氣候、高句麗堅壁清野的戰術,以及隋唐從遼東方向的正面攻擊,是導致失利的原因(30)參看于賡哲《隋、唐兩代伐高句麗比較研究》,收入王小甫主編《盛唐時代與東北亞政局》,上海辭書出版社,2003年,54—78頁。。韓昇探討隋唐征高麗,是從整個東亞“國際關係”來考量。在隋朝,是要建立以隋爲中心的一元化“國際關係”,其與高麗伺機西進的政策發生根本衝突。隋煬帝是想通過威嚇來達到不戰而勝的目的。因此,出兵的政治意義要多於軍事意義,反而低估高麗拼死抵抗的頑强意志。唐太宗時期,雖把戰爭的責任歸咎於隋煬帝個人,實際上卻同時繼承了隋朝對朝鮮的政策。韓氏指出隋煬帝曾任平陳軍統帥,不能説他不諳軍事。這樣就不能不問如此大肆鋪張却又不合兵理的出兵,究竟有何用意。唐太宗更是如此。這裏確實指出了當時的根本問題,但從當時的“國際關係”提出解答,仍覺意猶未盡(31)參看韓昇《東亞世界形成史論(增訂版)》,中國方正出版社,2015年,尤其第八章第四節“隋征高句麗”、第十章第四節“唐朝征伐高句麗的各種因素”。。此外,尚有若干專著,均著重軍事作戰過程(32)例如姜維東《唐麗戰爭史》,吉林文史出版社,2001年;劉炬(矩)《唐征高麗史》,吉林人民出版社,2008年。兩書均未見,但透過高福順等人的簡介,可知前者是中國第一部關於高句麗史的斷代史,對唐麗戰爭的研究頗具價值。至於後者,高氏等人指出唐軍勝多而敗少,此役未能滅掉高句麗,主要是由於太宗對自己的要求太高而已。參看高福順、苗威、劉子敏等著《中國學者高句麗研究史》,吉林文史出版社,2011年,266—267、272頁。,此處不再贅詞。

若論隋唐平服高麗的過程,即由隋文帝開皇十八年(598)到唐高宗總章元年(668),前後長達七十年,在歷史上這樣長期進行境外戰爭是少見的。隋煬帝、唐太宗又是隋唐盛世的明君,爲何親征落得失敗收場?如就結果而論,没有完成任務是事實,問題是當時兩位皇帝爲何執意親征?在當時應該有其必要性,這個必要性又是什麽?值得進一步探討。學界討論此問題,參雜今日觀點,多由軍事觀點論其成敗,似未能充分解答當時的歷史環境與條件。尤其從禮(軍禮)的角度思考天子出征與將軍領兵作戰之别,在中國史上只有隋唐這一段,格外要思考這個問題。由於篇幅關係,此處擬由軍禮角度試作解析,不涉軍事作戰過程。

高麗的坐大,魏晉是關鍵時期,尤其4世紀初期,漢領樂浪郡、帶方郡被高句麗等吞併以後,中國完全退出對朝鮮半島的支配,高麗自此依違在中國分裂政權之間(33)詳細論證,參看高明士《天下秩序與文化圈的探索——以東亞古代的政治與教育爲中心》中篇第三章“魏晉南北朝時期的東亞關係”、中篇第三章“魏晉南北朝時期的東亞關係”,上海古籍出版社,2008年,93—130頁,尤其101頁。。到隋朝開皇十八年(598)二月,高麗寇遼西,文帝聞之大怒,乃以漢王諒爲行軍元帥,派遣水陸三十萬出兵征高麗。《隋書》卷八一《東夷·高麗傳》曰 :

時餽運不繼,六軍乏食,師出臨渝關,復遇疾疫,王師不振。及次遼水,(高麗王)元亦惶懼,遣使謝罪,上表稱“遼東糞土臣元”云云。上於是罷兵,待之如初,元亦歲遣朝貢。

就軍事行動而言,此次出征未能達成目標。《隋書》卷八一《東夷·百濟傳》記載文帝下詔給百濟王時,簡單説明爲何出兵高麗,其曰 :“往歲爲高麗不供職貢,無人臣禮,故命將討之。”這是將外臣高麗“不供職貢”,視爲“無人臣禮”,也就是無禮。因爲無禮而討伐,正是所謂失禮入刑原理的運用。

煬帝大業三年(607),巡幸至突厥啓民可汗帳,見到高麗使者,裴矩奏稱 :“(高麗)今乃不臣,别爲外域,故先帝疾焉,欲征之久矣。”(34)《隋書·裴矩傳》。煬帝納其意,對高麗使者説 :“歸語爾王,當早來朝見。不然者,吾與啓民巡彼土矣。”(35)《隋書·煬帝紀》上。足見此時煬帝已有親征高麗之意。煬帝於大業七年(611)二月乙亥(十九日),自江都乘龍舟入通濟渠,抵達涿郡。壬午(二十六日),即下詔征討高麗。至四月中旬,居住於臨朔宫。大業八年(612)正月辛巳(初一),大軍集於涿郡。正月壬午(初二),在涿郡下達親征詔書,同時舉行軍禮。癸未(初三)開始出發作戰,二十四大軍分左右各十二軍,一日出發一軍,最後是天子六軍,浩浩蕩蕩,鼓角相聞,綿延千里。大軍出發完畢,需要二十四日。出兵百萬,號稱二百萬(36)《資治通鑑》卷一八隋大業三年(607)六月戊子(十一日)條,記載煬帝欲巡幸塞北,出塞耀兵,巡幸至榆林郡(原爲勝州)。甲辰(二十七日),太府卿元壽言於帝曰 :“漢武出關,旌旗千里。今御營之外,請分爲二十四軍,日别遣一軍發,相去三十里,旗幟相望,鉦鼓相聞,首尾相屬,千里不絶,此亦出師之盛者也。”當時帝未置可否,但在場的定襄太守周法尚不以爲然,曰 :“兵亘千里……首尾未知,道路阻長,難以相救,雖有故事,乃取敗之道也。”帝不悦。法尚建議結爲方陣,有如據城。帝曰“善”,乃任命法尚爲左武衞將軍。結果,大業八年出師之盛況,竟採元壽之議,模仿漢武出關(參看《資治通鑑》卷二元封元年(前110)六十月條)。度其用意,仍在“出塞耀兵”而已。。

煬帝爲何執意要親征高麗?約由以下幾個因素造成 : 煬帝鑒於其父文帝命將出征,未達預期目標,因此在大業三年見到高麗使臣出現在突厥帳時,已有親征之決心。至大業五年(609)親征平定吐谷渾之後,便積極準備親征高麗,以提高隋朝之聲勢。此其一。隋朝之富强,至煬帝大業五、六年達到頂峰,周邊問題均已解決,如突厥、高昌、伊吾、吐谷渾,乃至林邑、流求等地,均在隋朝聲威下臣服,只剩遼左之地未服,兵刑之罰不可免,就新興王朝的有爲君主而言,正是要實現天下秩序一元化的良機。此其二。從大業七年(611)二月壬午(二十六日),下詔討高麗,曰 :“高麗高元,虧失藩禮,將欲問罪遼左。”(37)《隋書·煬帝紀》上。可知文帝、煬帝均以高麗君王虧失藩禮,所以興兵問罪,這是執行失禮入刑的原則。但此因素可列爲遠因,不一定要親征,所以文帝命將出征。此其三。大業八年正月壬午(初二),煬帝下達親征詔書曰 :“(高麗)無事君之心,豈爲臣之禮!此而可忍,孰不可容!”(38)《隋書·煬帝紀》下、《册府元龜》卷八三《帝王部·赦宥》。此即對於高麗王無人臣之禮已達到無法容忍之地步,儘管當時有許多朝臣反對親征之舉,煬帝仍堅決執行,其理由在此。此其四。基於以上四項因素,煬帝決定親征高麗,乃時勢所趨及歷史使命的緣故,並非單純只是個人好大喜功的奢望而已。至於爲何選用新年新正民間興高采烈過節之時出動大軍,有何節令上的考量?一時無解,或許想藉新正民氣高昂的氣氛來提振士氣,此事待考。

煬帝親征高麗之前,在晉王時期曾領兵出戰突厥,文帝開皇九年(589)平陳之役,統一中國,最受矚目。但此時是以將領身份出戰,與帝王親征自是不同。前引親征詔書指出“著甲兵於刑典”,“帝王之用干戈,蓋非獲已”,“然則王者之師,義存止殺;聖人之教,必也勝殘”。此處明白指出王者之師的特質,常爲論者所忽略。請看下表(表一)。

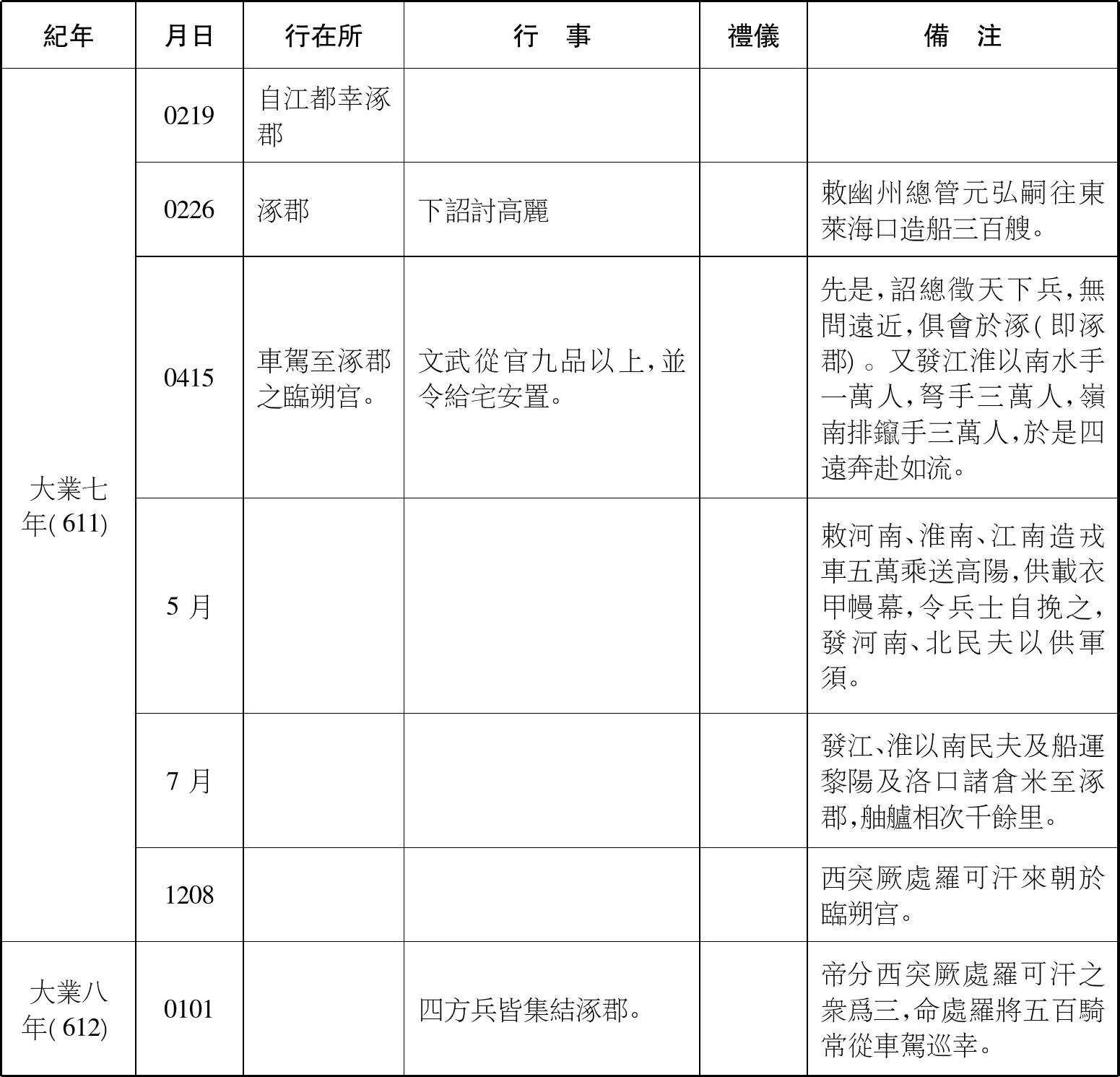

表一 隋煬帝第一次親征高麗行事表(39)此表依據《資治通鑑》卷一八一而製。《隋書·煬帝紀》較詳,但地名方面,左軍之溟海,《隋書·煬帝紀》爲海冥;右軍之蹋頓、東,《隋書·煬帝紀》爲踏頓、東。由於《資治通鑑》此處胡三省據漢志對其地名有考證,以爲諸軍所出之道,多用漢縣舊名。上述諸地點,雖與《隋書·煬帝紀》有異,但胡氏無採用。由此可知《資治通鑑》是有其根據的,此處暫採《通鑑》用法。

表一 隋煬帝第一次親征高麗行事表(39)此表依據《資治通鑑》卷一八一而製。《隋書·煬帝紀》較詳,但地名方面,左軍之溟海,《隋書·煬帝紀》爲海冥;右軍之蹋頓、東,《隋書·煬帝紀》爲踏頓、東。由於《資治通鑑》此處胡三省據漢志對其地名有考證,以爲諸軍所出之道,多用漢縣舊名。上述諸地點,雖與《隋書·煬帝紀》有異,但胡氏無採用。由此可知《資治通鑑》是有其根據的,此處暫採《通鑑》用法。

紀年月日行在所行事禮儀備注大業七年(611)0219自江都幸涿郡0226涿郡下詔討高麗敕幽州總管元弘嗣往東萊海口造船三百艘。0415車駕至涿郡之臨朔宫。文武從官九品以上,並令給宅安置。先是,詔總徵天下兵,無問遠近,俱會於涿(即涿郡)。又發江淮以南水手一萬人,弩手三萬人,嶺南排鑹手三萬人,於是四遠奔赴如流。5月敕河南、淮南、江南造戎車五萬乘送高陽,供載衣甲幔幕,令兵士自挽之,發河南、北民夫以供軍須。7月發江、淮以南民夫及船運黎陽及洛口諸倉米至涿郡,舳艫相次千餘里。1208西突厥處羅可汗來朝於臨朔宫。大業八年(612)0101四方兵皆集結涿郡。帝分西突厥處羅可汗之衆爲三,命處羅將五百騎常從車駕巡幸。

表一 隋煬帝第一次親征高麗行事表(39)此表依據《資治通鑑》卷一八一而製。《隋書·煬帝紀》較詳,但地名方面,左軍之溟海,《隋書·煬帝紀》爲海冥;右軍之蹋頓、東,《隋書·煬帝紀》爲踏頓、東。由於《資治通鑑》此處胡三省據漢志對其地名有考證,以爲諸軍所出之道,多用漢縣舊名。上述諸地點,雖與《隋書·煬帝紀》有異,但胡氏無採用。由此可知《資治通鑑》是有其根據的,此處暫採《通鑑》用法。

(續表)紀年月日行在所行事禮儀備注大業八年(612)0102詔左十二軍出鏤方、長岑、溟海、蓋馬、建安、南蘇、遼東、玄菟、扶餘、朝鮮、沃沮、樂浪等道;右十二軍出黏蟬、含資、渾彌、臨屯、候城、提奚、蹋頓、肅慎、碣石、東、帶方、襄平等道。駱驛引途,總集平壤,凡一百一十三萬三千八百人,號二百萬,其餽運者倍之。帝親授節度。進止立營,皆有次敍儀法。宜社於南桑乾水上。類上帝於臨朔宫南。祭馬祖於薊城北。0103第一軍發,日遣一軍,相去四十里,連營漸進。終四十日,發乃盡。首尾相繼,鼓角相聞,旌旗亘九百六十里。御營内合十二衞、三臺、五省、九寺,分隸内、外、前、後、左、右六軍,次後發,又亘八十里。近古出師之盛,未之有也。0725班師

煬帝少好學,善屬文,未即位前,曾以揚州總管鎮守江都,並邀集儒者編著《江都集禮》,所以煬帝有著精通古禮的教養,甚至受到南方學風的影響。有關煬帝親征高麗,在涿郡舉行軍禮的記載,詳見於《隋書·禮儀志》,此爲史上首見較詳的紀録。兹依據《隋書·禮儀志》作表二如下。

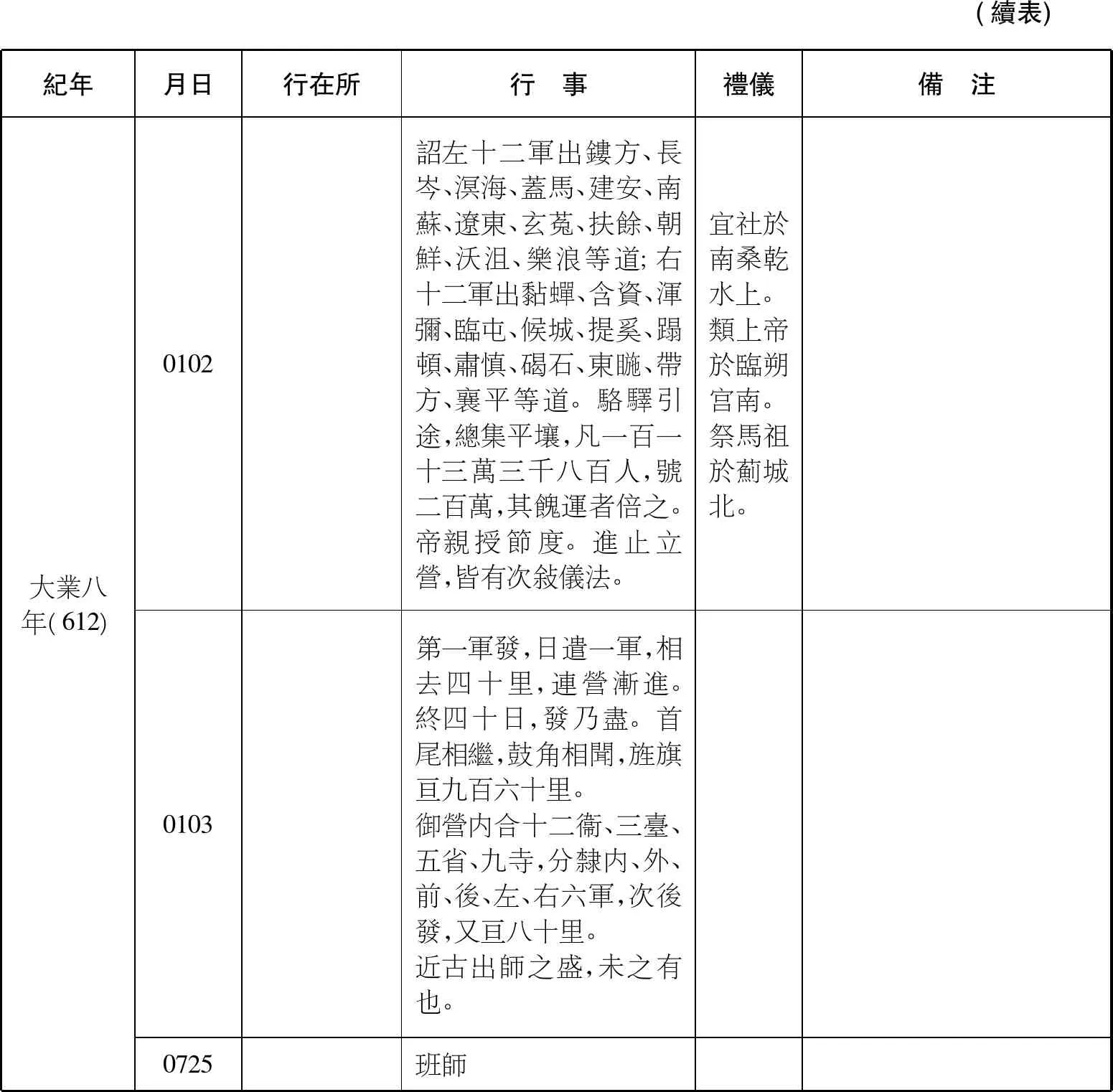

表二 北齊、隋朝軍禮

關於《隋書·禮儀志》所見的北齊、隋朝軍禮,李蓉已有詳細解説,讀者可參看,此處不再贅詞(40)李蓉《隋唐軍事征伐禮儀》“引言”,國防工業出版社,2015年,6—11頁。。但要再説明如下幾事 :

1. 隋朝軍禮源流

《隋書·禮儀志》記述親征時,開始即曰 :“古者天子征伐,則宜于社,造于祖,類于上帝。”《通典》卷七六《禮典·軍禮》曰 :“周制,天子將出征,類於上帝,宜於社,造於禰。”印證《周禮》《禮記》,可知類上帝、宜社、造祖三者是天子親征必要的軍禮。所謂類、宜、造,杜佑釋曰 :

類、宜、造,皆祭名。孔穎達云 :“天道遠,以事類而祭告之也。社主殺戮,故求便宜。社主陰,萬物於此斷殺,故曰宜。造,至也,謂至父祖之廟也。言禰者,辭時先從卑,不敢留尊者命也。……”(41)參看杜佑《通典》卷七六《禮典·軍禮一》“天子諸侯將出征類宜造禡并祭所過山川”條。

由於上帝、社稷、祖廟三者性質不同,所以祭祀時,其祭名有别。若就《隋書·禮儀志》敍述諸軍禮之源流而言,可知源自古禮及梁禮、北齊禮。

《隋書·禮儀志》文首所謂“古者”,當即採用前引《周禮·春官·宗伯下·大祝》説。接著敍述梁朝軍禮,其順序同“古者”。但在敍述北齊禮時,則於纂嚴之後,即造廟、宜社、類上帝,有别於《周禮》、梁禮。其述隋制(當指《開皇禮》),則曰 :“親征及巡狩,則類上帝、宜社、造廟,還禮亦如之。”這個順序,同於前引《禮記·王制》。隋煬帝大業八年正月初二的祭祀,省略造廟,直接舉行宜社、類上帝諸禮,看來接近梁禮、《周禮》。至唐,如表三所示,亦同隋制(《開皇禮》)、《禮記·王制》。

由此看來,周禮、梁禮、隋煬帝的軍禮首祀太社,北齊禮首祀太廟,《禮記·王制》、隋《開皇禮》及唐禮(含《開元禮》)則首祀上帝。如此差異,是否别具意義,待考。經學上通説,北朝、隋及唐朝前期較盛行鄭學(鄭玄説),即用《周禮》;東晉、南朝則盛行王學(王肅説),即偏向《禮記》,此事在軍禮的祭祀似不易獲得説明。但有一點可以理解的是隋煬帝較重視梁禮,一如下述在《衣服令》訂定祀天之禮,帝服大裘之冕所示。

2. 祭諸馬神、禡於所征之地

隋煬帝大業八年親征,在涿郡所舉行的軍禮,省略軍社、造祖(禰)禮,反而多出祭祀馬祖、先牧及馬步禮(42)《隋書·禮儀志》曰 :“隋制,常以仲春,用少牢祭馬祖於大澤,諸預祭官,皆於祭所致齋一日,積柴於燎壇,禮畢,就燎。仲夏祭先牧,仲秋祭馬社,仲冬祭馬步,並於大澤,皆以剛日。牲用少牢,如祭馬祖,埋而不燎。”按《周禮·夏官·校人》曰 :“春祭馬祖,執駒;夏祭先牧,頒馬,攻特;秋祭馬社,臧僕;冬祭馬步,獻馬,講馭夫。”足見隋制本是按《周禮》進行四時祭祀,煬帝在出征前舉行祭馬祖等軍禮是爲特例。。煬帝祭馬祖等軍禮是爲特例,或欲藉此等祭禮來强化軍禮,以振奮軍心。正月初二日,祭馬祖之禮,是於薊城北設壇,祭馬祖於其上,亦有燎。又於其日,派人祭先牧及馬步。接著,煬帝行幸至柳城縣望海鎮(日期不明),於秃黎山爲壇祭黄帝,行禡祭之禮。也就是到征戰之地,祭祀黄帝以爲戰神(或軍神)。此即《禮記·王制》所謂“禡於所征之地”,杜佑釋曰 :

禡,師祭也,爲兵禱也,其禮亡。其神蓋蚩尤,或云黄帝,又云 :“若至所征之地祭者,則以黄帝、蚩尤之神,故亦皆得云禡神也。若田狩,但祭蚩尤而已。”(43)參看杜佑《通典》卷七六《禮典·軍禮一》“天子諸侯將出征類宜造禡并祭所過山川”條。

此處所謂戰神,或指蚩尤,或云黄帝,煬帝此時是以黄帝爲戰神。但此禮久亡,煬帝予祭祀,誠是重視古禮的具體表現。煬帝第三次親征高麗,於大業十年(614)三月壬子(十四日)行幸涿郡。癸亥(二十五日),在臨渝宫親御戎服,亦舉行禡祭黄帝。此禮可謂遠祖《禮記》,近法北周。《大唐開元禮》卷八四《軍禮》亦有“皇帝親征禡于所征之地”禮儀,但唐太宗親征高麗時似未舉行此禮。惟此禮祭祀對象到唐以後亦有多變,包括禡牙纛、禡馬、禡佛教的昆沙門神。宋以後將禡祭變成爲祭旗,明清亦然,已非古禮面貌(44)參看前引李蓉《隋唐軍事征伐禮儀》,100—108頁。。

3. 祀天之禮,帝服大裘冕到衮冕之演變

隋煬帝大業八年的類上帝之禮,儀式如下 :“於(臨朔宫)宫南類上帝,積柴於燎壇,設高祖位於東方。帝服大裘以冕,乘玉輅,祭奠玉帛,並如宜社。”此處需要説明的是以高祖配祀上帝,自東漢光武帝郊祀以來已有其例(45)《漢書·郊祀志第五下》曰 :“及是歲修封,則祠泰一、五帝於明堂上坐,合高皇帝祠坐對之。”服虔注曰 :“漢是時未以高祖配天,故言對。光武以來乃配之。”,唐禮亦是如此。帝服大裘之冕則是創舉(46)《隋書·禮儀志》七於“大裘冕之制”條下曰 :“漢明帝永平中,方始創制。”據閻步克解析,明帝創制的是衮冕。參看閻步克《服周之冕——〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》,中華書局,2009年,169—177頁。。

蓋煬帝於大業元年(605),詔牛弘、宇文愷、虞世基、許善心、袁朗等“憲章古制,創造衣冠,自天子逮于胥皁,服章皆有等差。若先所有者,則因循取用”。二年(606),議定,頒行。此制當亦定於《大業令》(大業三年)。其制,準漢末阮湛《三禮衣服圖》,作爲祀圓丘、感帝、封禪、五郊、明堂、雩、蜡等禮服用。蓋“開皇以來,天子唯用衮冕”(《隋書·禮儀志》七)。且如下所述,從唐高宗顯慶元年(656)修禮官長孫無忌、于志寧、許敬宗等的奏言,可知魏、晉、宋、魏、周、齊、隋禮令,郊天帝服都是用衮冕。煬帝即位後爲何作如此大改變?《隋書》及相關資料無説明,牛弘等議曰“憲章古制”,所謂古制何指?均有待進一步探討。

《隋書·禮儀志》七記載 :

大裘冕之制,案《周禮》,大裘之冕,無旒。《三禮衣服圖》 :“大裘而冕,王祀昊天上帝及五帝之服。”……其制,準《禮圖》。(下略)

據此可知其源有二 : 一爲《周禮》,即《周禮·春官·司服》所規定天子六冕的大裘之冕,以及《三禮衣服圖》,即漢末阮湛所撰《三禮圖》,阮湛對諸冕的解説是以鄭玄説爲本(47)參看前引閻步克《服周之冕——〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》,362頁。。但個人以爲還有第三個源頭,即梁禮,《隋書·禮儀志》六記載載梁武帝天監七年(508),帝曰 :“禮 :‘王者祀昊天上帝,則大裘而冕,祀五帝亦如之。’”五經博士陸瑋等並云 :

又《司服》云“王祀昊天,服大裘”,明諸臣禮不得同。自魏以來,皆用袞服,今請依古,更大裘。

制 :“可。”這個禮儀,或許楊廣以晉王身份出鎮揚州總管,編集《江都集禮》時,即已有若干著墨。迨煬帝即位後,“創造衣冠”,包含前引“若先所有者,則因循取用”,即因循梁禮而創制。

隋煬帝創制的大裘冕服制,到唐代引起爭議,至《開元禮》折衷規定。足見魏晉以來至唐的祀天禮儀,有關帝服大裘冕到衮冕,有一段曲折變遷,而且禮、令規定不一,誠是帝王禮制發展的一件大事。兹再略作説明。

唐高祖武德四年(621)七月,訂定《衣服令》,其“乘輿祀天地,服大裘冕”(48)參看杜佑《通典》卷六一《禮典·嘉禮》“君臣服章制度”,曰 :“顯慶元年,修禮官臣無忌、志寧、敬宗等言 :‘准武德初撰衣服令,乘輿祀天地,服大裘冕,無旒。’”再參照《唐會要》卷三一《輿服上·裘冕》,可知於武德四年(621)七月,已先修定《衣服令》。筆者撰述武德律令制度時,雖提及高祖自武德元年(618)五月即位以來,便積極進行律、令修撰。其修撰原則,是就隋開皇律、令加以損益,並宣布廢除隋大業律、令。直至七年四月庚子(初一),頒行律、令,此即所謂武德律、令,猶“大略以開皇爲準”。但實際上“惟正五十三條格,入於新律,餘無所改”(參看高明士《律令法與天下法》,上海古籍出版社,2013年)。此處未提及《衣服令》,特於此補正。。服大裘冕之制,是大業制,並非沿承開皇制(49)一般認爲唐朝建立後,其制度是依循隋開皇舊制,如《舊唐書·刑法志》説唐武德修定律令,“大略以開皇爲準”。但若仔細再檢討,其實武德乃至貞觀建制也有頗多因襲大業者。參看高明士《從律令制論開皇、大業、武德、貞觀的繼受關係》,收入中國唐代學會編《第三届中國唐代文化學術研討會論文集》,中國唐代學會編輯委員會,1997年,91—111頁,尤其108頁。高明士《中國中古政治的探索》“從武德令、貞觀令探討唐初建制”,臺北 : 五南圖書出版公司,2006年,259—278頁,尤其266—267頁。此處論及衮冕至大裘冕的改易亦復如此。。此後至高宗顯慶時的演變,修禮官臣長孫無忌、于志寧、許敬宗等於顯慶元年(656)九月十九日提出奏言 :

准武德初撰《衣服令》,乘輿祀天地,服大裘冕,無旒。臣勘前件令,是武德初撰,雖憑《周禮》,理極未安。謹按《郊特牲》云 :“周之始郊,日以至。”“被衮以象天,戴冕藻十有二旒,則天數也”。而此二禮,俱説周郊,衮與大裘,事乃有異。按《月令》 :“孟冬,天子始裘。”明以禦寒,理非當暑。若啟蟄祈穀,冬至報天,行事服裘,義歸通允。至於季夏迎氣,龍見而雩,炎熾方盛,如何可服?謹尋歷代,唯服衮章,與《郊特牲》義旨相協。周遷《輿服志》云 :“漢明帝永平二年,詔採周官、禮記,始制祀天地服,唯天子備十二章。”沈約《宋書·志》云 :“魏晉郊天,亦皆服衮。”宋、魏、周、齊、隋禮令,祭服悉同。斯則百王通典,炎涼無妨,復與禮經,事無乖舛。

今請憲章故實,郊祭天地,皆服衮冕,其大裘請停,仍改禮令。又檢新禮,皇帝祭社稷繡冕,四旒,衣三章。祭日月服玄冕,三旒,衣無章。謹按令文,是四品五品之服,此三公亞獻,皆服衮衣,孤卿助祭,服毳及鷩,斯乃乘輿章數,同於大夫,君少臣多,殊爲不可。據《周禮》云 :“祀昊天上帝則服大裘而冕,五帝亦如之。享先王則衮冕,享先公則鷩冕,祀四望山川則毳冕,祭社稷五祀則絺冕,諸小祀則玄冕。”又云 :“公侯伯子男孤卿大夫之服,衮冕以下,皆如王之服。所以《三禮義宗》,遂有二釋 : 一云公卿大夫助祭之日,所著之服,降王一等。又云悉與王同。求其折衷,俱未通允。但名位不同,禮亦異數。天子以十二爲節,義在法天,豈有四旒三章,翻爲御服?若諸臣助祭,冕與王同,便是貴賤無分,君臣不别。如其降王一等,則王著玄冕之時,群臣次服爵弁,既屈天子,又貶公卿。《周禮》此文,久不施用。是故漢魏以降,相承舊事,皆服衮冕。今《新禮》親祭日月,乃服五品之服,唯臨事施行,極不穩便。請遵歷代故實,諸祭並用衮冕。”

制可之。(50)以上參看杜佑《通典》卷六一《禮典·嘉禮》“君臣服章制度”、《唐會要》卷三一《輿服上·裘冕》。

長孫無忌等奏議事涉君臣服章制之修訂,但拙稿此處只討論天子冕制,其餘暫略(51)關於唐朝君臣服章制度之解析,詳參前引閻步克《服周之冕——〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》第十章《唐朝冕服復古與君臣冕服衝突的解決》,336—374頁。。其奏議指出 :“今請憲章故實,郊祭天地,皆服衮冕,其大裘請停,仍改禮令。”其奏議是在顯慶元年(656)九月十九日,足見當時“禮令”郊祀天地皆服大裘冕,也就是自隋大業以後,至《貞觀禮》(貞觀十一年,637)及《貞觀令》(貞觀十一年,637)、《永徽令》(永徽二年,651)皆沿用之。長孫無忌等奏議,要求“仍改禮令”,高宗對制可。理論上,自顯慶元年(656)九月以後帝服,停用大裘冕,改用衮冕。長孫無忌等是修禮官,要修改禮令,其禮典當見於顯慶三年(658)完成的《顯慶禮》。但顯慶以後的高宗朝未再修撰令典,若欲修令典,必須等到玄宗朝以後,實際上令文恐一直未修改。

《唐會要》卷三一《輿服上·裘冕》接著有如下記載 :

(玄宗)開元十一年冬,將有事於南郊。中書令張説奏稱 :“准《令》,皇帝祭昊天上帝,服大裘之冕,事出《周禮》,取其質也。永徽二年,高宗享南郊用之。顯慶元年修禮,改用衮冕,事出《郊特牲》,取其文也。自則天已來用之。若遵古制,則應用大裘;若便於時,則衮冕爲美。”令所司造二冕呈進。上以大裘樸略,冕又無旒,既不可通用於寒暑,乃廢而不用之。自是元正朝會用衮冕及通天冠,大祭祀依《郊特牲》亦用衮冕,自餘諸服,雖著在令文,不復施用。

這一段記事,又透露幾事 : 第一,所謂“准《令》”,宜指《開元七年令》猶服大裘冕,其規定 :“皇帝祭昊天上帝,服大裘之冕。”所以《唐六典》卷一一“尚衣局”條曰 :“大裘冕……祀天神地祇則服之。”足見令典一直没修改此事。第二,“永徽二年,高宗享南郊用之”。所以《永徽令》規定服用大裘冕。第三,“顯慶元年修禮,改用衮冕,事出(《禮記》)《郊特牲》,取其文也。自則天已來用之”。所以《顯慶禮》根據《禮記·郊特牲》,改用衮冕,武則天干政以來亦是如此。玄宗開元十一年(723)將舉行南郊,在中書令張説建議下,不依令文用大裘冕,而改用衮冕,原來的元正朝會仍用衮冕及通天冠。

但《大唐開元禮》卷三《序例下·衣服》規定 :“凡大裘冕無旒……祀天地神祇則服之。衮冕垂白珠,十有二旒……享廟、謁廟及朝遣上將征還飲至、踐阼、加元服、納后,若元日受朝,及臨軒册拜王公,則服之。”卷四《吉禮·皇帝冬至祀圜丘》於“齋戒”條曰 :“祀昊天上帝於圜丘……皇帝服衮冕,結佩乘輿出自西房曲直(下略)。”於“鑾駕出宫”條亦曰 :“(其日)發前二刻,搥三鼓爲三嚴。……皇帝服衮冕,乘輿以出(下略)。”於“奠玉帛”條曰 :“祀日……未明一刻,侍中版奏外辦,皇帝服衮冕乘輿以出(下略)。……質明,皇帝改服大裘而冕,出次,華蓋侍衛如常儀。”

仁井田陞在《唐令拾遺·衣服令》復元第一條“乘輿服,大裘冕無旒……祀天神地祇則服之”,並定爲武、永、開七、開二五。池田温等《唐令拾遺補·衣服令》,其第一條行用時期,亦列至“開二五”。仁井田氏指出 :

根據《通典》、《文苑英華》等諸書,顯慶元年,廢除了歷來所用的大裘(祀天地服),改用衮冕。但以《開元禮》爲首,包括《唐六典》等,並不遵從新制。《開元二十五年令》當亦如此。如《舊志》及《唐會要》所見,直至開元年間,除衮冕、通天冠以外,僅存於令文,並不施用。(52)仁井田陞《唐令拾遺》,東京大學出版會,1964年,394頁。池田温等《唐令拾遺補——附唐日兩令對照表一覽》,東京大學出版社,1997年,626頁。

所謂“但以《開元禮》爲首,包括《唐六典》等,並不遵從新制。《開元二十五年令》當亦如此”。關於《唐六典》的記載,即如上述,當係《開元七年令》的規定。至於《開元禮》,指“衣服”條規定祀昊天上帝服大裘冕,此條當屬於《開元七年令》的《衣服令》,源自隋《開皇禮》及初唐禮、令(53)參看吴麗娱《〈顯慶禮〉與武則天》,《唐史論叢》第10輯,三秦出版社,2008年,6頁。。仁井田氏推測《開元二十五年令》當亦如此,池田温等《唐令拾遺補》仍沿用。

惟《開元禮》卷四儀注規定皇帝冬至於圜丘祀昊天上帝時,從齋戒到祀日質明前,都是服衮冕,但到質明要舉行祀禮時,則改服大裘冕,看來對大裘冕、衮冕之爭,採取了折衷規定。一個禮典出現兩種不同規定,較爲特殊。可能《開元禮》卷一至三的《序例》多取當時令文,而卷四以下的儀注,則多擇取自禮典,禮、令規定不一,並不罕見。問題是《開元禮》儀注何以採取衮冕、大裘冕兩者並用?或許《開元禮》起初編纂時是由中書令張説領銜,而張説在開元十一年冬上奏已指出自則天以來郊天用衮冕,也就是傾向主張用衮冕,玄宗雖裁示廢大裘冕,但最後禮典定案爲折衷並用。

以上有關冕服之變遷,其背後實含有經學之爭、祭禮淵源之爭。張説指出 :“准《令》,皇帝祭昊天上帝,服大裘之冕,事出《周禮》,取其質也。永徽二年,高宗享南郊用之。顯慶元年修禮,改用衮冕,事出(《禮記》)《郊特牲》,取其文也。”此即《開元七年令》取法《周禮》,《顯慶禮》源自《禮記》,兩者規定有異。概略言之,成爲取法《周禮》抑或《禮記》之爭。所以北周、隋及唐初天地祭祀禮儀,主要採納鄭義。而王肅依據《孔子家語》的“脱裘服兖”説,提出衮冕祭天,就是以《禮記·郊特牲》爲主,兼糅《周禮》。長孫無忌等在天地祭祀上尊王黜鄭,用《郊特牲》衮冕駁《周禮》大裘冕,應該與尊王有關。張説看來傾向衮冕,但最後仍提出由皇上自己決定。玄宗以“以大裘樸略,冕又無旒,既不可通用於寒暑,乃廢而不用之”。易言之,承認“衮冕爲美”,雖然巧妙避開一場經學、祭禮源流之爭(54)參看閻步克《服周之冕——〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》,242、368—369頁。閻氏詳論周至唐宋君臣服章制度,頗具參考價值,但有關禮、令關係稍嫌不足,特補充説明如上,以供參考。,但《開元禮》最後定案爲折衷並用,也就是兼取《周禮》《禮記》,鄭、王兩説,成爲《開元禮》的特色(55)參看高明士《中國中古禮律綜論——法文化的定型》,332頁。張文昌《唐代禮典的編纂與傳承——以〈大唐開元禮〉爲中心》,臺北 : 花木蘭文化出版社,2008年,121頁。。但兩者並用時,儀注是先衮冕而後大裘,即先文後質,實際仍以《周禮》鄭玄注爲本。到宋初,《開寶通禮》猶沿襲《開元禮》,以衮冕爲齋服,大裘冕爲祭服,陸續實施“脱兖服裘”的禮制(56)參看閻步克《服周之冕——〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》,393—401頁。。

4. 軷祭

所謂軷祭,即路祭。清高宗敕撰《續通典》曰 :“軷祭之禮,起於周,天子將出師……唯後周及隋唐用之。唐以後,其禮久廢,明成祖時雖嘗舉行而儀文不備。”(57)清高宗敕撰《續通典》卷七二《禮典·軍禮·軷祭》。所謂“軷”,《周禮·夏官·大馭》曰 :“犯軷,遂驅之。”鄭玄注曰 :“行山曰軷,犯之者,封土爲山象,以菩芻棘柏爲神主,既祭之,以車轢之而去,喻無險難也。”《詩經·邶風·泉水》“飲餞于禰”,孔穎達《疏》曰 :“軷祭則天子諸侯卿大夫皆於國外爲之。……又名祖……又名道……軷祭,道路之神,爲行道之始,故一祭而三名也。”故知所謂軷祭,即路祭。舉行此祭禮,在於祈求道路中任何艱險皆可平安度過。這是因爲相傳黄帝之子纍祖好遠遊而死於道,被祀爲行神,其祭禮即曰軷祭(58)《資治通鑑》卷二二漢武帝“征和三年”條曰 :“初,貳師之出也,丞相劉屈氂爲祖道。”胡三省注曰 :“祖,軷祭也。”並引顔師古曰 :“祖者,送行之祭,因設宴飲。昔黄帝之子纍祖好遠遊而死於道,故祀以爲行神。”。後周及隋唐用之,但煬帝親征高麗,似省略此禮。

5. 所謂剛日

《儀禮·少牢饋食禮》曰 :“日用丁、巳。”賈公彦《疏》曰 :“甲、丙、戊、庚、壬爲剛日,乙、丁、己、辛、癸爲柔日。”此即十干之奇數爲剛日,偶數爲柔日。清王謨輯《孔叢子》卷下《問軍禮第十八》曰 :“凡類、禡,皆用甲、丙、戊、庚、壬之剛日,有司簡功行賞。”此即類祭、禡祭卜日時,採用剛日。

6. 關於纂嚴

纂嚴不見於先秦軍禮,可能當時重視的是祭祀禮儀。文獻上的記載,首見於《晉書·輿服志》,至南北朝已多見其事例(59)參看李蓉《隋唐軍事征伐禮儀》,8頁注1。。北齊禮有纂嚴,這是皇帝要舉行類上帝、宜社、造廟前的戒嚴措施,隋禮及煬帝親征禮儀無記載,可能省略了。而煬帝因爲在涿郡,所以前述三禮只列前二者,無造廟禮,或有如北齊禮所載的“載遷廟主於齋車,以俟行”。另外,北齊、隋禮皆無記載獻俘禮,《開元禮》有詳載,按理應該會有此禮,可能亦是省略。

7. 其他

大業八年(612)七月,出擊遼東諸軍慘敗,癸卯(二十五日),班師。此役自涿郡出擊,至班師,共費七個多月。大業九、十年,兩次親征並未舉行軍禮,或許因爲連續親征,爲節省人力、物力,乃省略此等儀節。

三、 從軍禮論唐太宗親征高麗

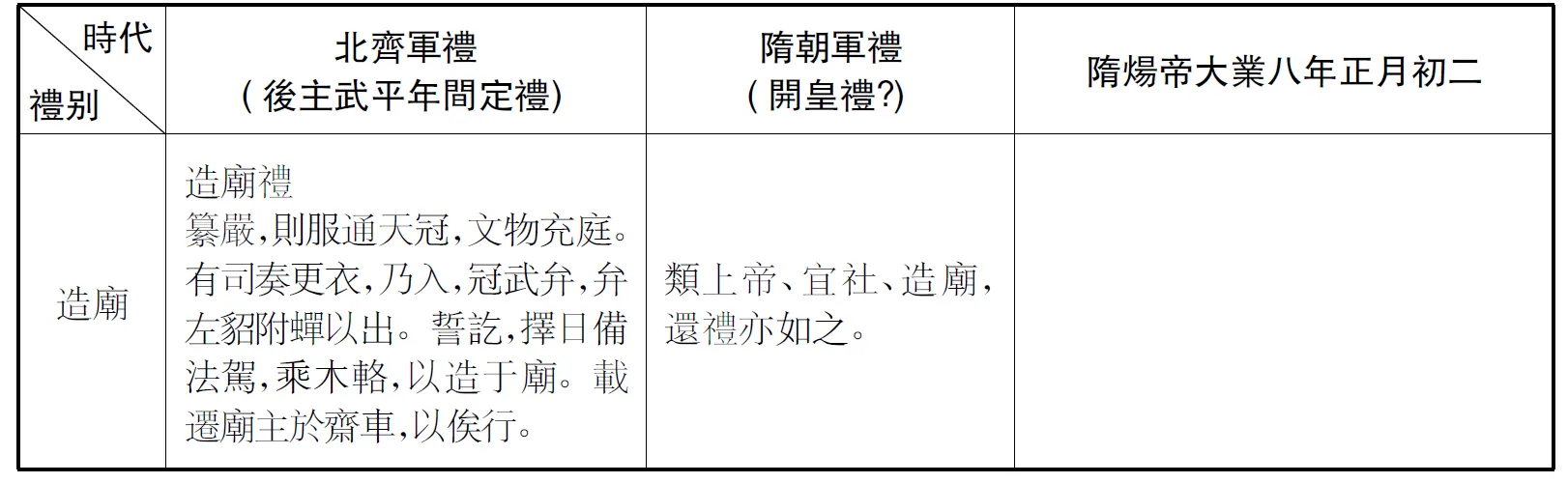

前引《大明集禮》記敍唐禮曰“仍舊典”,並不十分正確。因爲除依舊典之外,也建置有新禮,而且在《開元禮》建立了最完備的五禮制度。以軍禮而言,兹取《唐六典》卷四、《通典》卷一六《開元禮纂類·序例上》、《大唐開元禮》卷八一至九,以及《新唐書·禮樂志》所載軍禮條目,開列一覽表如下(表三),以供參考。

表三 唐朝軍禮一覧表

諸典籍在文字上有若干出入,自以《唐六典》所載較爲原始,可能源自《開元七年令》或《顯慶禮》。杜佑《通典》所載《開元禮纂類》近似《唐六典》,而《大唐開元禮》除對諸禮項目作合卷的整理外,條目更爲詳細清楚,其多出之文字,或許可視爲對《唐六典》的補正。第14、15條,將太廟置於齊太公廟前面,應該是有意的。蓋太廟屬於大祀,齊太公廟爲中祀,太廟放前是理所當然。至於《新唐書·禮樂志》所載過於簡略,《舊唐書·禮儀志》則未記載軍禮儀節。從上表所列,可知唐禮是集古來至隋禮的大成,其中有關中央與地方州縣的合朔伐鼓與儺禮,三代以來亦有其制,屬於《周禮·夏官司馬》之職掌,故入軍禮,直至清代猶見其禮(60)關於唐代軍禮中的“合朔伐鼓”,趙貞有詳論,兼及宋代禮儀,參看趙貞《“合朔代鼓”——唐宋日食救護禮儀》,趙貞《唐宋天文星占與帝王政治》第四章第三節,北京師範大學出版社,2016年,176—189頁。關於儺禮,姜伯勤透過沙州儺禮的探討,也有詳細解説,參看姜伯勤《沙州灘禮考》,收入姜伯勤《敦煌藝術宗教與禮樂文明》,中國社會科學科學出版社,1996年,459—476頁。至於清秦蕙田的《五禮通考》,則將射禮列爲嘉禮,歷代儺列入吉禮。另外,《清朝通典》卷五九《禮典·軍禮二》“日月食救護·直省附”條曰 :“臣等謹按杜典,以合朔伐鼓入軍禮。蓋以古者救日月,太僕贊鼓,實夏官之屬也。今大清會典所載日月食救護儀,並用伐鼓。謹從此例,載於軍禮之後,並以直省救護儀附焉。”此即仍以“合朔伐鼓”入軍禮。但《清朝通志》卷四四《禮略·軍禮一》曰 :“臣等謹按鄭樵《通志》,列軍禮於賓禮之後。恭查軍禮中有天子親征大閲大狩諸大典,不應後於賓禮。兹謹遵《大清通禮》次第序於賓禮之前。……合朔伐鼓、祭馬祖,爲祠祭司及太僕寺之職掌,不必列於軍禮。而時儺一節,亦非禮之重者,皆不復述焉。”此即不載合朔伐鼓、祭馬祖,以及時儺等儀節。《清朝通典》與《清朝通志》均完成於乾隆五十二年(1787),兩書體例爲何有此歧異?待考。。

關於唐朝征伐高麗,從太宗至高宗,凡有六次,前後達二十餘年,此即貞觀十九年(645)、二十一年(647)、二十二年(648),高宗永徽六年(655),顯慶五年(660)平百濟後於龍朔元年(661)再出擊高麗,乾封元年(666)出擊至總章元年(668)平高麗(61)詳細論述,參看前引劉進寶《敦煌文書與中古社會經濟》第一章第五節“唐初對高麗的戰爭”,90—101頁。,而貞觀十九年(645)是太宗親征。

論唐代皇帝親征,雖然還有玄宗的《親征吐蕃制》(開元二年十月二日丙辰)(62)《資治通鑑》卷二一一唐玄宗開元二年十月丙辰條、《册府元龜》卷一一八《帝王部·親征》三。、《罷親征吐蕃勅》(開元二年十月十一日乙丑)(63)《册府元龜》卷一四二《帝王部·弭兵》、《全唐文》卷三四。、《親征詔安禄山》(天寶十五載六月十二日甲午)(64)《舊唐書·玄宗本紀》。,以及肅宗的《親征史思明詔》(乾元二年十月四日丁酉)(65)《舊唐書·肅宗本紀》、《册府元龜》卷一一四《帝王部·巡幸》、《唐大詔令集》卷七九。、代宗《親征(僕固懷恩、吐蕃)詔》(永泰元年九月二十一日庚戌)(66)《舊唐書·代宗本紀》、《資治通鑑》卷二二三唐代宗永泰元年九月日庚戌條。等,但真正進行親征者,實際只太宗一人而已。

高祖建唐後的武德年間,鑒於承續大亂之後,天下未平,對於高麗問題,採取安撫政策。此時高麗對唐亦稱恭順,例如高祖武德二、四、五、六、七、八、九年,高麗都遣使朝貢。武德五年(622),唐先要求高麗遣返流落在該地的戰士,前後達萬人;在中土的高麗人,也遣歸其國(67)參看《舊唐書·東夷·高麗傳》。《資治通鑑》卷二一一唐高祖武德五年十二月末條,《三國史記》卷二《高句麗本紀》記載其詔書,曰 :“今二國通和,義無阻異,在此所有高句麗人等,已令追括,尋即遣送。彼處所有此國人者,王可放還,務盡綏育之方,共弘仁恕之道。”。七年(624),高麗遣使請頒唐曆,高祖亦遣使册封朝鮮三國王(68)參看《舊唐書·東夷傳》《舊唐書·高祖本紀》。《三國史記》卷二七《百濟本紀》記載册封百濟王爲“帶方郡王百濟王”,無誤;但同書卷四《新羅本紀第四》記載册封其王爲“柱國樂浪郡公新羅王”、同書卷二《高句麗本紀》記載册封其王爲“上柱國遼東郡公高句麗王”,所謂樂浪郡公、遼東郡公,當爲樂浪郡王、遼東郡王之誤。。高麗方面,唐朝派遣前刑部尚書沈叔安往册建武爲“上柱國、遼東郡王、高麗王”。同時攜帶天尊像及道士前往高麗,爲之開講《老子》,其王及道俗等觀聽者數千人。是年十二月遣使入唐朝貢。其後因高麗、新羅、百濟迭相攻擊,高祖派遣國子助教朱子奢前往諭和,三國都上表謝罪(69)《資治通鑑》卷一九二唐高祖武德九年末條。。所以高祖武德年間,對朝鮮事務是採取以和爲貴的原則來處理。

太宗即位後,於貞觀二、三年,高麗遣使朝貢。貞觀二年(628)九月,高麗王遣使賀唐擒突厥頡利可汗,並上“封域圖”(70)以上參看《舊唐書·東夷·高麗傳》《三國史記·高句麗本紀》。。貞觀五年(631)八月,遣使削毁高麗所立“京觀”,並收隋人骸骨,祭而葬之(71)《舊唐書·太宗本紀》。。所謂“京觀”,《左傳》“宣公十二年”條謂明王大戮之後,設置“京觀”。杜預注曰 :“積屍封土其上,謂之京觀。”此即克敵之後,積屍爲冢,以威懾敵人,誇耀武功。此事自不爲唐廷所樂見,故令毁之。從《左傳》記事,可知設置“京觀”起源甚古,此後直至隋代,因戰爭而設置京觀時有所聞。

另外,關於收理屍骨方面,高祖時期已在進行。武德三年(620)六月,鑒於隋末紛亂,溝壑暴骨,未及掩埋,乃詔令“州縣官司所在,廵行掩骼埋胔……使郵亭之次,無復遊魂;窀穸之下,各安所厝”(72)《册府元龜》卷四二《帝王部·仁慈》。。也就是要求全國各州縣政府要盡力收理屍骨,安頓民心。此後直至太宗即位,亦多次下詔各州縣政府儘速掩埋暴露在各地的屍骨。貞觀五年(631)二月,進一步詔曰 :

甲兵之設,事不獲已,義在止戈,期於去殺。季葉馳競,恃力肆威。鋒刃之下,恣情剪馘。血流漂杵,方稱快意。屍若亂麻,自以爲武。露骸封土,多崇京觀,徒見安忍之心,未弘掩骼之禮。靜言念此,憫嘆良深。但是諸州有京觀處,無問新舊,宜悉劃削,加土爲墳,掩蔽枯朽,勿令暴露。仍以酒脯致祭奠焉。(73)《册府元龜》卷四二《帝王部·仁慈》。

此詔除正面譴責戰爭出現“血流漂杵,方稱快意。屍若亂麻,自以爲武”,並對“露骸封土,多崇京觀”,以爲是“未弘掩骼之禮”。所以下令全國各州京觀,不問新舊,悉予削毁,改以掩埋屍骨,且要用酒脯祭奠。此舉在中國史上是唯一的例子。但若深一層考慮太宗之用心,恐不只爲陣亡之士安魂,同時也含有自贖罪過之意(74)參看雷聞《從“京觀”到佛寺——隋與唐初戰場屍骸的處理與救度》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第31輯,上海古籍出版社,2015年,163—182頁。此文除詳論自漢以來歷朝建置京觀之事例外,亦兼論唐太宗於貞觀三年底,下詔在其經歷最重要的七大戰役的戰場建立佛寺,兩者其實一事兩面,除毁京觀並建墳安魂外,亦藉建佛寺以自贖在戰場殺戮罪責。。

問題是太宗貞觀五年(631)下詔削毁全國所有“京觀”,竟包含高麗。此即貞觀五年(631)八月甲辰(十七日),派遣廣州都督府司馬長孫師爲使前往高麗削毁所立的“京觀”,同時掩埋祭奠(75)參看《舊唐書·太宗本紀》。但《册府元龜》卷四二《帝王部·仁慈》記載此事,分列兩條,一曰 :“七月甲辰,遣廣州都督府司馬長孫師,往收瘞隋日戰亡骸骨,毁高麗所立京觀。”一曰 :“八月遣使於高麗,收隋戰亡骸骨,設祭而葬之。”按,七月無甲辰,宜以《舊唐書·太宗本紀》所載爲是,“七月甲辰”,誤植,而《册府元龜》所載兩條其實爲同一條。,此舉令高麗王驚懼。蓋此時的高麗,並未被唐朝滅亡,太宗爲何有此作爲?簡單地回答,當是高麗自隋朝以來坐大,侵擾鄰國,危及遼東地區的秩序,實爲當時的中國所不容。《舊唐書·東夷·高麗傳》曰 :

(貞觀)五年(八月甲辰,十七日),詔遣廣州都督府司馬長孫師往收瘞隋時戰亡骸骨,毁高麗所立京觀。建武懼伐其國,乃築長城,東北自扶餘城,西南至海,千有餘里。(76)《三國史記·高句麗本紀》曰 :“(十四年,按,即貞觀五年,631)春二月,王動衆築長城,東北自扶餘城,東南至海,千有餘里,凡一十六年畢功。”此條記事有二項問題,一是二月即開始築長城,但據《舊唐書·太宗本紀》及《册府元龜》卷四二《帝王部·仁慈》可知繫於長孫師削毁高麗所立京觀之後,也就是在八月以後。足見長孫師還没來高麗之前,即已開始築長城,其用意或許早已對唐採取防備措施,不必等到長孫師來毁京觀纔開始。二是《舊唐書·太宗本紀》記載“西南至海”,《三國史記·高句麗本紀》記載“東南至海”,如果是爲防備唐朝,自以《舊唐書》爲是;若要防備新羅,則宜以“東南至海”爲是。蓋《三國史記·高句麗本紀》記載 :“十二年(按,即唐貞觀三年,629)秋八月,新羅將軍金庾信來侵東邊,破娘臂城。”兩者記載,究竟何者爲是?待考。又,長孫師當時爲廣州(中)都督府司馬,正五品下,並非高官,且來自廣州,到高麗或走陸路,或走海路,路途遥遠,爲何不由幽州派人,亦令人不解。長孫師,兩《唐書》無傳,《册府元龜》卷一六一《帝王部·命使》一記載貞觀七年(633)七月以都水使巡撫嶺南,其餘不詳。又,吉川繪梨指出唐太宗所以要削毁高麗所立京觀,是因爲京觀不只顯示高麗戰功,同時亦具有高麗的“精神攻擊”作用(參看吉川繪梨著,范一楠譯《京觀——古代中國的怨歎之屍》,《中國古代法律文獻研究》第11輯,488—509頁)。此説亦即前引杜預曰 :“威懾敵人。”但因唐太宗要削毁國内諸州京觀,自不樂見高麗建有京觀。至於高麗建置京觀之緣由過程,仍有待查考。

高麗因懼唐朝興兵征討,乃建築長城達千餘里。

至貞觀十五年(641)五月,太宗又派遣職方郎中陳大德出使高麗察訪。《唐六典》卷五記載職方郎中(從五品上)之職掌,曰 :“掌天下之地圖及城隍、鎮戍、烽候之數,辨其邦國、都鄙之遠邇及四夷之歸化者。”此即掌管有關内外軍政事務,所以大德到高麗後,探訪山川風俗,並得知尚有頗多隋軍流落在高麗,思鄉心切。八月,返唐,上奏太宗曰 :“其國聞高昌亡,大懼,館候之勤,加於常數。”(77)按,太宗於貞觀十四年(640)八月平高昌,以其地置西州(《舊唐書·太宗本紀》)。此訊傳至高麗,乃加强戒備唐軍來犯。太宗得知此事,回答説 :

高麗本四郡地耳(78)“高麗本四郡地”,指漢武帝於元封三年(前108)平朝鮮後,於其地設置臨屯、真番、樂浪、玄菟四郡。。吾發卒數萬攻遼東,彼必傾國救之,别遣舟師出東萊,自海道趨平壤,水陸合勢,取之不難。但山東州縣彫瘵未復,吾不欲勞之耳!

太宗認爲遼東之地,自漢以來本屬中國,但鑒於隋朝統一天下,而高麗仍未盡藩臣之禮,經文帝、煬帝父子兩朝動干戈亦未能解決此問題。唐朝自貞觀以來,國力强盛,高麗問題必須解決,纔能嚴整天下秩序,如後述太宗詔書(甲詔)所示,即須“懲肅中華”。從軍事角度而言,若以水陸兩路出擊平壤,平服高麗不難,只是鑒於山東地區在隋末大亂之後至唐初仍然凋弊,所以暫時隱忍。胡三省説 :“觀帝此言,已有取高麗之心。”(79)以上參看《資治通鑑》卷一九六唐太宗貞觀十五年八月己亥條胡三省注。由此看來,太宗決心征伐高麗,當在貞觀十五年(641)八月以後,只期待時機而已。

翌年(十六年,642)十月,高麗權臣蓋蘇文弒其王高建武,立王弟子藏爲王(80)《舊唐書·太宗本紀》曰高麗高藏爲高武兄子,但《資治通鑑》卷一九六唐太宗貞觀十六年十一月丁巳條引營州都督張儉奏稱“立王弟子藏爲王”,《三國史記》卷二一《高句麗本紀》亦曰藏(原文爲臧)爲“建武王弟大陽王之子也”,《舊唐書》此處恐誤。又,前述《舊唐書》《資治通鑑》《影弘仁本·文館詞林》(古典研究會,1965年)卷六六四《貞觀年中撫慰百濟王詔》曰高武,但《三國史記》則曰高建武。。太宗聞王死,舉哀於苑中,並遣使節弔祭(81)《三國史記》卷二《高句麗本紀第八》。。亳州刺史裴行莊奏請伐高麗,太宗曰 :“高麗王武職貢不絶,爲賊臣所弒,朕哀之甚深,固不忘也。但因喪乘亂而取之,雖得之不貴。且山東彫弊,吾未忍言用兵也。”太宗不忍用兵高麗,除前述山東凋弊外,此時再加上高麗王武爲權臣所弒,如“因喪乘亂而取之,雖得之不貴”,這個道理也就是禮不伐喪(82)《左傳》“襄公傳十九年”條曰 :“晉士匄侵齊,及穀,聞喪而還,禮也。”最近的例子,即是隋文帝開皇二年(582)正月,隋軍征陳,適逢陳宣帝崩,高熲奏稱“禮不伐喪”。二月己丑(十五),隋文帝詔熲等班師。。

貞觀十七年(643)六月,曾考慮先用契丹、靺鞨兵騷擾高麗。閏六月戊辰(二十一曰),遣使持節册命高麗王藏爲“上柱國、遼東郡王、高麗王”。九月,新羅遣使入唐,以高麗、百濟入侵其領土,向唐乞兵救援。太宗派遣司農丞相里玄獎齎璽書賜高麗,要求戢兵,並曰 :“若更攻之,明年發兵擊爾國矣!”這是第一次明確訂出征討的時間,而這種口吻,頗類似隋煬帝大業三年在突厥啓民可汗帳,見到高麗使所給予的威嚇語。十一月己卯(初三)冬至,太宗依據《貞觀禮》,祀昊天上帝於圜丘。

貞觀十八年(644)二月,玄獎自平壤返唐,向太宗奏曰 :“蓋蘇文弒其君,賊其大臣,殘虐其民,今又違我詔命,侵暴鄰國,不可以不討。”太宗乃決意親征,雖然朝中仍有不同意見。自七月起,開始遣兵調將,造船運糧等準備工作。十月甲寅(十四日),車駕行幸洛陽,以房玄齡留守京師。十一月壬申(初二),到達洛陽。庚子(三十日),詔諸軍大集於幽州,並頒手詔諭天下,征討高麗,詔曰(以下簡稱“甲詔”) :

行師用兵,古之嘗道,取亂侮亡,先哲所貴。高麗莫離支蓋蘇文,弒逆其主,酷害其臣,竊據邊隅,肆其蜂蠆。朕以君臣之義,情何可忍!若不誅翦遐穢,何以懲肅中華。今欲巡幸幽、薊,問罪遼、碣,行止之宜,務存節儉。

……黄帝不服之人,唐堯不臣之域,并皆委質奉貢,歸風順軌,然則崇威啓化之道,此亦天下所共聞也。……略言其數必勝之道,蓋有五焉 : 一曰以我大而擊其小,二曰以我順而討其逆,三曰以我治而乘其亂,四曰以我逸而敵其勞,五曰以我悦而當其怨。何憂不剋,何慮不摧!可使布告元元,勿爲疑懼耳!(83)參看前引《影弘仁本·文館詞林》卷六六二《太宗文皇帝伐遼手詔》,230—231頁。按,弘仁本,指日本嵯峨天皇弘仁十四年(823)鈔本,還保留若干武則天造字,較爲珍貴,此影本係據慶應義塾大學附屬研究所斯道文庫藏柴野栗山寫本。此詔書,亦可見於《册府元龜》卷一一七《帝王部·親征》二、《唐大詔令集》卷一三《討高麗詔》、《全唐文》卷七《親征高麗手詔》、《資治通鑑》卷一九七,惟三者文字與《影弘仁本·文館詞林》有若干出入,尤其《資治通鑑》文字簡略。其中所謂“懲肅中華”,《唐大詔令集》同,但《册府元龜》曰“徵肅中華”,《全唐文》曰“澂肅中華”,兩者暫不取。另外,各書曰“巡幸幽薊”,而《影弘仁本·文館詞林》曰“巡幸幽荆”,“荆”字恐筆誤。

半個月後,即貞觀十八年(644)十二月甲寅(十四日),詔諸軍及新羅、百濟、奚、契丹分道擊高麗,其詔曰(以下簡稱“乙詔”) :

觀乎天道,鼓雷霆以肅萬物;求諸人事,陳金革以威四方。……戮干紀,討未賓,莫不扶義而申九伐(84)“九伐”,引自《周禮·夏官·大司馬》曰“以九伐之灋正邦國”,下列九種討伐情況。,文德昭於率土。……朕祗膺寶曆,君臨寓縣,憑宗社之靈,藉卿士之力,神祇儲祉,夷夏宅心。故上柱國、遼東郡王、高麗王高建武,夙披丹款,早奉朝化,忠義之節,克著於嵎夷;職貢之典,不愆於王會(85)“王會”係 《逸周書》之第五十九篇,記成周之會的盛況及各方貢獻。“不愆於王會”,指高麗王武謹修職貢。。而其臣莫離支蓋蘇文……篡彼藩緒,權其國政。……屢侵新羅之地……遠請救援……朕愍其倒懸之急……喻以休兵。曾不知改,莫遵朝命。……滔天元惡,窮五刑而莫大者哉!……類上帝而戒途,詔夏官而鞠旅……凡此諸軍,萬里齊舉(下略)(86)引文據《册府元龜》卷一一七《帝王部·親征》二。另外,亦可見於《唐大詔令集》卷一三《親征高麗詔》、《全唐文》卷七《命將征高麗詔》,但文字有略異,暫取《册府元龜》。

此詔即召集諸軍及從征諸外族兵會於幽州,並將於幽州舉行類上帝之禮,同時誓師。接著在十九年(645)二月庚戌(十二日),太宗親統六軍發自洛陽。乙卯(十七日),詔皇太子留定州監國。四月癸卯(初六),誓師於幽州城南。所以舉行類上帝禮也應該在此時,正如同隋煬帝所爲。

六月丙辰(20日),太宗軍至安市城。但因久攻安市不下,天氣轉寒,糧食後勤補給也有問題,終於在貞觀十九年(645)九月癸未(十八日)下令班師。乙酉(二十日),到達遼東城。十月丙午(十一日),到達營州,“詔遼東戰亡士卒骸骨並集柳城東南,命有司設太牢,上自作文以祭之,臨哭盡哀”(87)《資治通鑑》卷一九八。。太宗曰 :“未展六奇,先虧一簣功。”(88)參看吴雲、冀宇校注《唐太宗全集》“傷遼東戰亡”,天津古籍出版社,2004年,71頁,引自《全唐詩》卷一。十月癸丑(十八日),正式下詔班師,其詔曰(以下簡稱“丙詔”) :

朕聞之聖人慎罰……臨行而止殺。其故何哉?信繇上天之德曰生,王者之師曰義,是以網開三面……朕光承寶曆,思救普天……憤角遼陽,躬親節度,摐金海表,震曜威靈。尅其玄菟、横山、蓋牟、磨米、遼東、白巖、卑沙、麥谷、銀山、後黄等合一十餘城,凡獲户六萬,口十有八萬,覆其親城,駐蹕建安,合三大陣,前後斬首四萬餘級,降其大將二人,裨將及官人酋帥子弟三千五百(人),兵士十萬人,并給程糧,放還本土。又獲馬牛各五萬餘,館榖十旬不假嬴糧之費……但以賊帥莫離支,猶不授首,舉圖未果,志無旋旆,忽屬徼外霜嚴,海濱寒摠,念兹兆衆,便命班師。朕所向必摧,上靈之祐也;所攻無敵,勇夫之力也。方且聊酬玄澤,展大禮於郊禋,賽(賚)此勤勞,録摧鋒於將士。有勳者别頒榮命,無勳者並加優恤。諸渡遼海人應加賞命及優復者,所司宜明爲條例,具狀奏聞。朕將親覽詳以申後命。(89)引文據《册府元龜》卷一一七《帝王部·親征》二。另外,亦可見於《唐大詔令集》卷一三《高麗班師詔》、《全唐文》卷七《班師詔》,但文字略異,暫取《册府元龜》,但括號内爲前二書文字,《册府元龜》恐有誤植。

太宗此次親征,從幽州出擊到安市班師,共費時五個月,如丙詔所示,雖有若干收穫,終以天氣轉寒,“賊帥莫離支猶不授首,舉圖未果”,仍然遺憾。

《册府元龜》卷一一七《帝王部·親征》“(貞觀十九年)十月丙申朔”條記載此次出軍及傷亡情形是 :“初太宗軍及李勣軍之入遼也,將十萬人,各有八馱,兩軍戰馬萬匹。及還,戰士死者一千二百人,其八馱及戰馬死十七八。張亮水軍七萬人,泛海遭風溺死者數百人。”二十年(646)三月己巳(初七),“車駕至自遼東,獻俘,授馘,備法駕,具凱旋禮。蠻夷君長及京邑士女夾道陳觀者,填塞咸稱萬歲”(90)引文據《册府元龜》卷一一七《帝王部·親征》二,己巳(初七),據《舊唐書·太宗本紀》。。

綜合以上説明,太宗此次親征高麗,從貞觀十八年(644)十一月三十日在幽州發布征討手詔書(甲詔),到二十年三月初七回到長安,舉行凱旋禮爲止,文獻上所見的軍禮其實不多,有如下幾例 :

1. 乙詔(貞觀十八年〔644〕十二月甲寅〔十四日〕)是下詔諸軍會師幽州,並將於幽州 :“類上帝而戒途,詔夏官而鞠旅。”戒途同戒塗,指籌備登程。夏官即兵部。鞠旅,語出《毛詩·小雅·采芑》曰“陳師鞠旅”,鄭玄箋曰 :“此言將戰之日,陳列其師旅,誓告之也。”也就是誓師。舉行類上帝之禮,並誓師,當在十九年(645)四月癸卯(初六)。其禮或如隋煬帝之制,服大裘冕,《顯慶禮》至《開元禮》始改爲衮冕。其地點,或如煬帝於臨朔宫南積柴於燎壇,設高祖位於東方。其他如宜社禮、禡祭等恐皆省略。蓋太宗對古禮並不如煬帝熱衷,同時鑒於煬帝親征高麗慘敗,所以行事也儘量不蹈覆轍。軍禮方面,以類上帝禮最爲重要,故擇要祭祀。

2. 丙詔班師(貞觀十九年〔645〕十月癸丑〔十八日〕),其中提道 :“方且聊酬玄澤,展大禮於郊禋。賽(賚)此勤勞,録摧鋒於將士,有勳者别頒榮命,無勳者竝加優卹,諸渡遼海人,應加賞命及優復者,所司宜明爲條例,具狀奏聞,朕將親覽詳(詳覽),以申後命。”二十年(646)三月己巳(初七)抵達長安,若有“展大禮於郊禋”,應該在是年十一月冬至己丑(二十五日),但查史書,均不見有郊祀記録(91)金子修一《中國古代皇帝祭祀の研究》第七章“唐代における郊祀·宗廟の運用”,東京 : 岩波書店,2006年,尤其310頁“表15高祖-睿宗朝郊廟親祭”,太宗朝只列至貞觀十七年(643)十一月冬至(初三)。。是史籍遺漏,抑或未舉行?待查。

3. 二十年(646)三月己巳(初七),“車駕至自遼東,獻俘,授馘,備法駕,具凱旋禮”。告功獻俘也是軍禮的重要一環,《周禮·夏官·大司馬》《周禮·春官·大司樂》有其制。《禮記·王制》曰 :“出征執有罪,反,釋奠于學,以訊馘告。”鄭玄注曰 :“釋菜奠幣,禮先師也。訊馘,所生獲斷耳者。”孔穎達《疏》曰 :“‘出征執有罪’者,謂出師征伐,執此有罪之人,還反而歸,釋菜奠幣在於學,以可言問之訊,截左耳之馘,告先聖先師也。”所以周代凱旋告功有三獻之禮,此即獻學、獻祖和獻社,其間奏凱樂,所獻者生俘與斷耳。後世將告功於社、廟、獻俘作爲主要凱旋禮儀,而獻俘於學則被廢棄(92)參看前引李蓉《隋唐軍事征伐禮儀》,131—132頁。。《大唐開元禮》卷八三“皇帝親征造於太廟·凱旋獻俘”曰 :“凱旋告日,陳俘馘於南門之外,北面西上,軍實陳於後。其告奠之禮,皆與告禮同。”所謂“告禮”,當指《遣制遣大將出征,有司告于太廟》(卷八八)(93)王博從《大唐開元禮》卷八三《皇帝親征造於太廟》、卷八七《遣制遣大將出征有司宜于太社》、卷八八《遣制遣大將出征有司告于太廟》(原文誤爲卷八九),及其實施禮儀、實例等研究,指出唐代軍禮有關獻俘禮,分爲皇帝親征與制遣大將出征兩種場合,主要是針對太社、太廟的禮儀,皇帝親征實施“造”禮,大將出征實施“告”禮(參看王博《唐代軍禮における“獻俘禮”の基本構造》,《史觀》第167册,44—60頁,尤其58頁)。此説原則上無誤,尤其古禮即是如此。惟就《大唐開元禮》而言,在目録卷八三曰“造”禮無誤,但在内文則曰“皇帝親征告於太廟”,其儀節“饋食”的祝文曰 :“祝文臨時撰,告以親征之意。”在“凱旋獻俘”儀節曰 :“告奠之禮,皆與告禮同。”《通典》卷六六《禮典·開元禮纂類一·序例上》“五禮篇目”條,曰“告於太廟”,即“造”字作“告”。足見唐代軍禮對皇帝親征,於太廟之祭禮,稱“造”廟或“告”廟,似有混用情形,又是變禮的現象。。另外,秦漢以來,天子鹵簿有大駕、法駕、小駕,其車服各有名數之差。例如漢因秦制,大駕屬車八十一乘,法駕屬車三十六乘,隋煬帝嫌多,大駕減爲三十六乘,法駕用十二,小駕除之。唐朝同此制(94)參看《隋書·禮儀志》、《唐六典》卷一七“乘黄署”條。。獻俘地點,或如《大唐開元禮》所示,在太廟南門之外,北面西上。但貞觀十四年(640)十二月丁酉(初五),侯君集執高昌王麴智盛,獻俘於觀德殿(95)參看《舊唐書·太宗本紀》、《資治通鑑》卷一九五。;高宗總章元年(668)十月戊午(初七,或稍後),平高麗後,將高麗王高藏等獻於昭陵。接著具軍容,奏凱歌,入京師,獻於太廟。十二月丁巳(初七),受俘於含元殿(96)參看《資治通鑑》卷二一、《册府元龜》卷一二《帝王部·告功》。。從隋唐朝其他例子看來,隋及唐初高祖、太宗貞觀四年時期的獻俘,都在太廟,此後獻俘地點並非都在太廟,或在京城大殿,或在城樓,甚至皇陵等(97)唐朝獻俘地點,前引李蓉《隋唐軍事征伐禮儀》,139頁《隋唐告功獻俘一覽表》可參考,但因無進一步查閲日期等資料,所以記述不免稍感簡略,甚至不明,如前述高宗總章元年(668)平高麗後之獻俘過程。,堪稱爲變禮的做法,值得注意。

四、 結論 : 從軍禮論失禮入刑的意義

軍禮是五禮之一,大要分爲皇帝親征與命將出征兩種禮儀。皇帝親征禮儀比命將出征隆重複雜,概可想見,主要有類於上帝、宜於太社、造於祖廟三項,此外尚有禡祭(即征戰之地、扎營地的祭祀)、軷祭(即路祭)、山川、路祭等。這種多樣化的祭祀,總的方面而言,當然是祈求各方神靈的保佑,以讓此行出征順利有成。尤其祈求昊天上帝保佑,也是在昭示皇帝具有天命;祈求社神,以保供給無缺;祈求祖靈庇蔭,使皇權永續。乃至山川、路祭等,在於祈求大自然的力量,保佑大衆的安全,所以都需要舉行祭禮。自然信仰與自然崇拜,成爲中國文化史上極爲重要的現象(98)參看何星亮《中國自然神與自然崇拜》,上海三聯書店,1992年,尤其399—404頁“結語”。。尤其皇帝親征,舉行軍禮,仍要臣服於自然神(如郊祀、社祭)(99)皇帝郊祀稱臣,參看前引金子修一《中國古代皇帝祭祀の研究》第七章表15“高祖-睿宗朝郊廟親祭”,310—311頁;《大唐開元禮》卷八二《皇帝親征宜于太社》。與祖靈,其故,正如前引孔安國説 :“示不專也。”中國皇權,雖被認爲最高,但非爲絶對,由皇帝親征之祭祀禮,亦可獲得證明。

皇帝親征,在出擊前,舉行繁雜的祭祀禮儀,祈求衆多神保佑,正面上是用來鼓舞士氣,提高戰鬥力,今日看來不免太浪費人力、物力,但就隋唐而言,鑒於天下一統,國力强盛,君主有爲,乃依據古典所賦予的使命,予以實施。這是具有歷史使命感的天子作爲,而非將軍出戰,其視完成歷史使命重於一切,所以不惜犠牲人力、物力,也就是常説的犠牲小我,完成大我。這個大我,正是禮的秩序。所謂禮的秩序,誠如《荀子·富國篇》説 :“禮者,貴賤有等,長幼有差,貧富輕重皆有稱者也。”這也是秦漢以來所要建立的法律秩序。天下的内臣、外臣,違反此秩序即有罰。其最大懲罰,就是用兵,從傳統中國看來,用兵即用刑。易言之,端正禮的秩序,是有爲君的使命,對外滅國則爲例外。

就皇帝親征而言,中國所付出的代價實在太大,隋煬帝爲此而身亡,王朝亦覆滅,唐朝踵繼,道理在此,不能只由軍事勝負去評價。當安市久攻不下,諸將議請改攻烏骨城,以其守將老耄,然後直取平壤,太宗不納,長孫無忌議曰 :“天子親征,異於諸將,不可乘危徼幸。”而取“萬全之策”。太宗卒用無忌策,胡三省評論説 :“太宗之定天下,多以出奇取勝,獨遼東之役,欲以萬全制敵,所以無功。”(100)《資治通鑑》卷一九七“貞觀十九年九月壬申(初七)”條。表面看來,的確如此,但胡氏並不了解太宗親征之歷史使命,以及天子出征與命將出征之差别,太宗如此,煬帝亦然,這就是隋唐的中國。

更具體一點説,有如下幾點必須强調 :

1. 藩臣謹修貢職,是中華天下秩序的首項要求。藩臣在先秦是指諸侯,秦漢以後指外臣,所以宋朝的《册府元龜》有“外臣部”。在天下秩序裏,不存在近代所謂“外交”,更無所謂“國際關係”。朝貢是諸侯(國)或外臣對天子上貢之禮,並非“貿易”,更不能説是“朝貢貿易”。外臣相攻,中華天子會調和,出征是因爲不修職貢,虧失藩禮,此即所謂“失禮入刑”。天下秩序的統治原理,對内臣是實施“個别人身支配”,禮律直接適用。對外臣是實施“君長人身支配”,不直接統治該國人民,禮律間接適用。

2. 皇帝親征,出征前,依據軍禮,舉行祭禮。煬帝“好學,善屬文”,其爲晉王時,出鎮揚州,聚諸儒撰《江都集禮》(101)《江都集禮》,凡十二帙,一百二十卷。參看《隋書·煬帝紀》《隋書·潘徽傳》。。此後至唐,常見引用。即位後,常依古禮、古式行事。《隋書·禮儀志》詳載煬帝出征祭禮,實是史上首見依據古禮舉行軍禮祭祀,甚爲隆重。《唐六典》卷四《禮部郎中、員外郎》條記載軍禮,其儀二十有三,可知《隋書》所載煬帝的祭禮,已具備其中的一、二、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八、十九等十二項。唐太宗貞觀十九年(645)之征伐,亦備類祭等禮,詳細不明(見《册府》卷一一七“親征”條)。但《新唐書》卷一六《禮樂志》“軍禮·皇帝親征”條及《大唐開元禮》卷八一至九《軍禮》,詳載其儀,所以太宗依軍禮行事,應是不可免,只是太宗看來有簡省其儀。此或與太宗“少尚威武,不精學業,先王之道,茫若涉海”有關(102)參看唐太宗《答魏徵上群書治要手詔》,《全唐文》卷九、《唐會要》卷三六“修撰”條,前引吴雲、冀宇校注《唐太宗全集》,297頁。。

3. 親征行軍,在於耀示大國兵威,並非一開始就採用殲滅敵人的戰爭行爲。天子之師,“有征無戰”(103)《後漢書·鮮卑傳》靈帝時,蔡邕引淮南王安曰。。孟子説 :“征之爲言,正也。”又説 :“征者,上伐下也。”(104)《孟子》盡心章句下。朱子注云 :“征,所以正人也。諸侯有罪,則天子討而正之。”從儒家的觀點而言,天子討伐諸侯,不過是在維持天下秩序,故曰“正”,滅國行爲算是例外,故《禮記·王制》云“(天子)出征,執有罪”,當即此意。以隋煬帝大業八年(612)之征爲例,出動百萬軍隊,編列天子六軍以及諸道二十四軍,總共三十軍,戰綫綿延千里,甚是壯觀。這樣的軍容,是在威嚇,並非真正要進行戰爭。

4. 若論真正進入戰爭狀態,只能指前鋒部隊,但軍隊進止仍受天子節制。因爲這是“王者之師”,天子領軍,而非將軍領軍。其實煬帝在未即位前,曾以行軍元帥率軍迅速平陳,統一中國。其後又以行軍元帥率軍出靈武,破突厥,“無虜而還”(105)《隋書·煬帝紀》。。唐太宗未即位之前,在建唐過程中,善以寡擊衆,出生入死,立下大功。如謂二帝不懂軍事,不能讓人相信。古典禮經所賦予王者的使命,在功成治定時,就要力求實現,直至清代的傳統中國君王,在“帝王學”的教導下,恐怕都是採取這個立場。明清時期命將出兵朝鮮,應當也是在這個意義下進行。中國天子爲實現古禮所賦予的這個天職,代價實在太大。如前所述,唐太宗雖有“未展六奇,先虧一簣功”的遺憾,但這是帝王之師,終究與將軍領兵作戰不同。這樣的軍事行動,確實無法用現代的軍事學來解釋。這是在天下觀念之下極爲獨特的傳統中華兵學,卻被現代的史學家所忽略。至於此舉的是非對錯,事涉主觀判斷,不在這裏討論。

5. 天子親征,常有藩國兵“從征”。隋煬帝大業八年(612)之役,有西突厥曷薩那可汗(原稱處羅可汗)、高昌王麴伯雅從征(106)《資治通鑑》卷一八一。。唐太宗貞觀十八年(644)徵兵趨遼東時,也發契丹、奚、新羅、百濟諸外族之兵(107)《新唐書》卷二二《高麗傳》。。其後薛延陀曾請發兵助軍,太宗並不許可(108)《資治通鑑》卷一九七貞觀十九年八月條。。這種外臣從征義務的情況,現代學者常解爲聯軍,從表面看,似有這個現象,但若放在當時來思考時,不能簡單解爲聯軍。蓋從征之前提,應該有天子的詔書,或者前綫將軍徵調發兵,形式上是上對下的命令行動,所以公文書曰“發XX兵”。

6. 隋煬帝大業八年出征高麗,結果慘敗。但如下表諸將領墓誌所示,除宇文述外,其餘諸例,因有功勳,反而升官,這是雖敗猶榮的表現。但史籍對於此役的記述,不免太過負面的陳述。例如 :

《隋書·宇文述傳》曰 :“初,渡遼九軍三十萬五千人,及還至遼東城,唯二千七百人。(以上暫定爲A段) 帝大怒,以述等屬吏。至東都,除名爲民。”(以上暫定爲B段)按,宇文述軍等在薩水(清川江)之役慘敗。

《資治通鑑》一八一《煬帝紀》的記載,A段部分相同,B段有較詳記述。但《隋書·煬帝紀》曰 :“九軍並陷,將帥奔還亡(至?)者二千餘騎。”(暫定爲C段)《通志》卷一八《隋紀·煬帝紀》,曰 :“九軍並陷,師奔還至者千餘騎。”(暫定爲D段)其“亡”字作“至”,且奔還至者纔有千餘騎,此處記録的人數最少。此段與A段有顯著差别。

《資治通鑑》一八一《煬帝紀》又曰 :“來護兒聞述等敗,亦引還。唯衞文昇一軍獨全。”(暫定爲E段)

這樣的記載,有如下諸問題 :

(1) A段所述渡遼九軍三十萬五千人,平均一軍約三萬四千人。但E段衞文昇一軍(出增地道)獨全,怎麽會只有二千七百人歸還?另外,來護兒軍雖不在九軍之列,但據前引《資治通鑑》,來護兒是率“江、淮水軍,舳艫數百里”,曾以“精甲四萬”出戰,結果大敗,“士卒還者不過數千人”。此即來軍還屯海浦還有數千人。所以“二千七百人”説,令人費解。

(2) 退還至遼東城的人數,A段並無特定人,但C段則特指“將帥”有二千餘騎,D段謂千餘騎,當不含步卒。

(3) 根據以上分析,可知A段二千七百人不作特定人,是不合理。當以C段特指“將帥”有二千餘騎爲是,此即《隋書·煬帝紀》所載較可靠。

(4) 《隋書》有關煬帝一朝紀事,唐朝在修“五代史志”史時已感資料不足。如《隋書·百官志》下末曰 :“(煬帝)帝自三年定令之後,驟有制置,制置未久,隨復改易。其餘不可備知者,蓋史之闕文云。”此即大業三年(607)頒行《大業令》後,常有改制。到唐太宗貞觀十五年(641),由令狐德棻監修史志,高宗永徽時改由長孫無忌監修,至顯慶元年(656)成書,共十志,三十卷,時曰“五代史志”。至遲在五代後晉併入《隋書》。依此看來,不到半個世紀,再修撰《隋書》史志,已出現“闕文”現象。制度無法紀其詳,紀傳如何?劉知幾《史通》卷一二《古今正史》曰 :“隋史,當開皇、仁壽時,王劭爲書八十卷,以類相從,定其篇目。至於編年、紀傳,並闕其體。煬帝世,唯有王冑等所修大業起居注。及江都之禍,仍多散逸。”王方慶撰《魏鄭公諫録》卷四“對隋大業起居注”條亦曰 :

太宗問侍臣 :“隋大業起居注今有在者否?”公對曰 :“在者極少。”太宗曰 :“起居注既無,何因今得成史?”公對曰 :“隋家舊史,遺落甚多。比其撰録,皆是採訪,或是其子孫自通家傳參校。三人所傳者,從二人爲實。”(109)王方慶《魏鄭公諫録》卷四“對隋大業起居注”條,《景印文淵閣四庫全書》總第446册,190頁。又見吕效祖主編《新編魏徵集》上册,三秦出版社,1994年,178頁。

兩處均指出煬帝在江都遇難時,資料多散逸,或謂“隋家舊史,遺落甚多”。所以撰録時都用採訪,或參考其家傳,再作比較來決定是否採用。

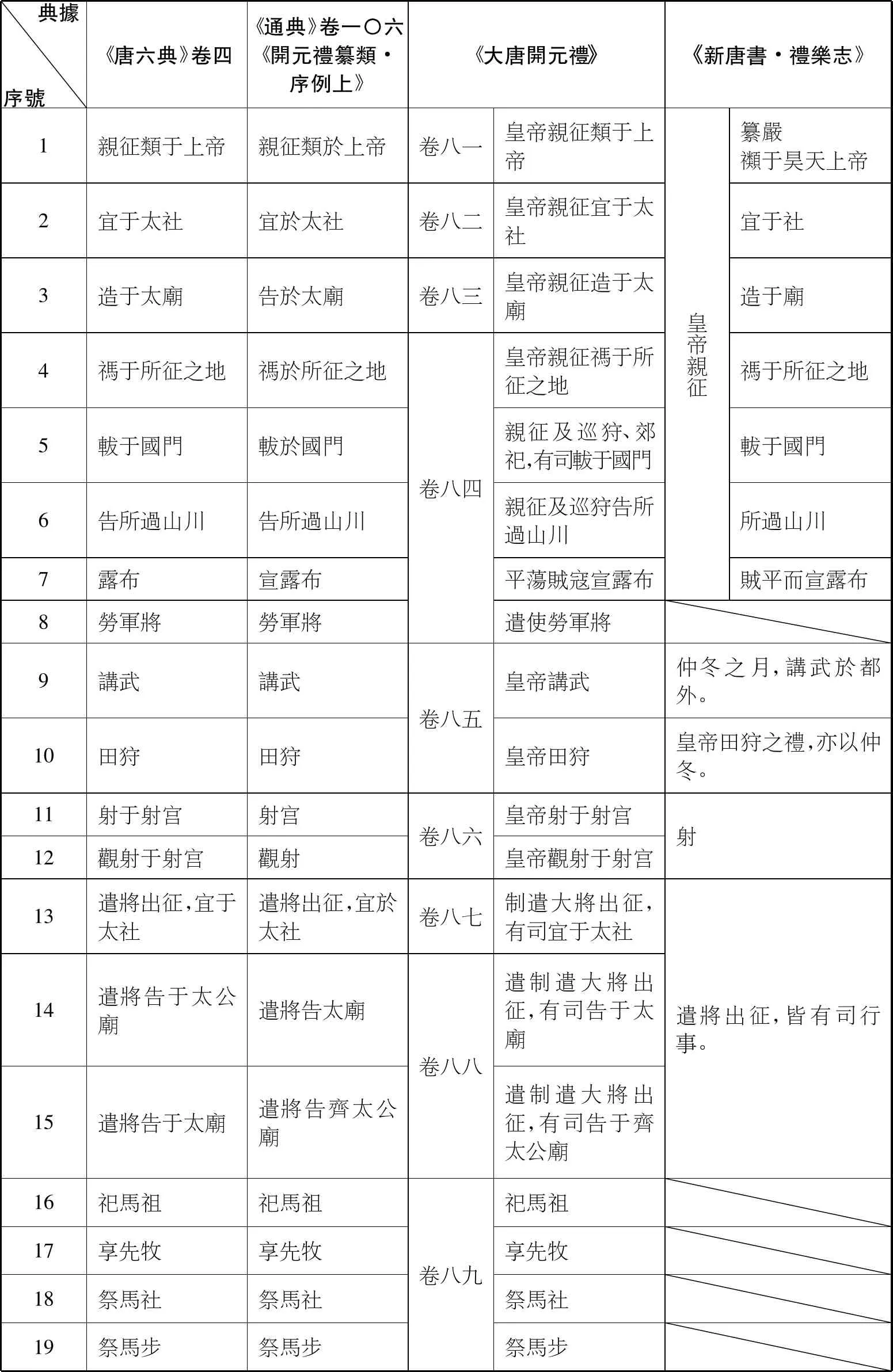

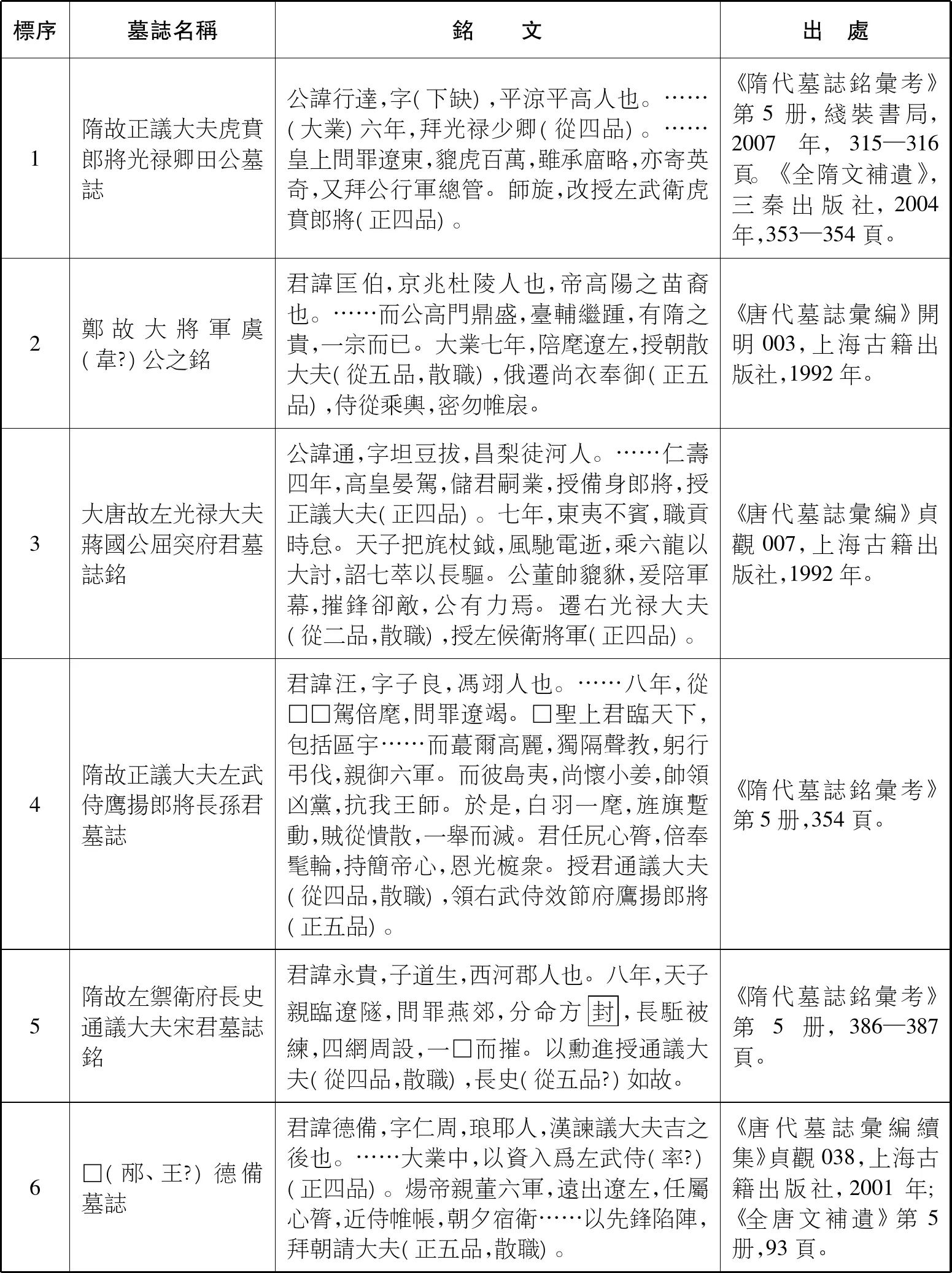

由於唐初所見煬帝一朝資料已相當貧乏,藉初唐所見墓誌作適度補充,似亦爲不可缺的研究方法,請看下表(表四)。

表四 隋煬帝大業八年出征高麗將領墓誌晉昇官職略表(110)關於隋煬帝大業八年出征高麗將領墓誌晉昇官職共找到9例,當然非爲全部,仍可供參考。此資料由拜根興教授提供,由衷感謝。此處略作增減,惟文責在筆者。拜教授欲蒐集更多墓誌,撰成專文,期待早日發表,以嘉惠學界。

根據表四,除宇文述外(111)《宇文述墓誌》曰 :“九軍失御,多見淪没。公統帥有方,全軍反斾。”前句事實,後句顯然掩過飾非,不可信。墓誌常有溢美之處,於此又見一例。參看賀華《隋“宇文述墓誌”考略》,《碑林集刊》第13輯,2007年,262—267頁;會田大輔《“宇文述墓誌”と〈隋書〉宇文述傳——墓誌と正史の宇文述像をめぐって》,《駿台史學》13,2009年,1—26頁。兩文對墓誌後句溢美之處均未特别討論,但會田氏指出誌文曰 :“大業六年,江都肆習水戰,勅公檢校……胡人觀者,喪精奪魄。”此即宇文述在江都訓練水師之事,不見於《隋書》,此爲首見,值得注意。,其他八例均在大業八年之役以後因功勳而晉昇官識。墓誌對於功勳的記敍,不免溢美,但至少可説明大業八年之役,尚有若干戰績,不致於一敗塗地。唐初對煬帝一朝的資料,既然需要靠採訪來補全,對於《隋書》、兩《唐書》《資治通鑑》、《册府元龜》等史籍所載,不能盡信,同時也要留意唐人對隋煬帝的偏見。初唐所見墓誌,可有補充史實作用,但仍須批判使用。這是研究煬帝一朝歷史的盲點,治史者當引以爲鑒(112)拙稿爲2017年9月21日在中國社會科學院歷史研究所的講稿,承蒙該所同仁不吝指教,由衷感謝,惟文責仍在筆者。。