《般若經》早期傳播史實辨證

陳志遠

《般若經》的譯出是早期漢傳佛教史上的一件大事。湯用彤指出,漢魏佛教分屬兩大系統。在漢代,佛教被視爲道術之一種,與黄老方技相通。魏晉玄學興起,《般若經》的主旨與之相近,二者互相激蕩,遂開啓佛教玄學化的時代(1)湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》,北京大學出版社,1983年,83、108頁。湯先生認爲魏晉玄學是漢魏傳統中自我生發的思潮;吕澂則認爲可能受到《般若經》的影響,從其説者還有王曉毅。吕澂《中國佛學源流略講》,中華書局,1979年,33頁。王曉毅《儒釋道與魏晉玄學形成》,中華書局,2003年。。4—5世紀之交,鳩摩羅什在長安重譯《般若經》,並以三論和《大智度論》爲扶翼,對般若性空做了全面的解釋,從而澄清了此前的誤解。

前輩學者對羅什以前般若學的研究,歷來側重對所謂“六家七宗”作品的輯佚和義理的討論。本文關注點則在《般若經》傳播過程中一些史實的側面,比如出經序文本的校訂,經本的傳播地域,以及古小説、疑僞經中對般若學流行的反映。

一、 《道行經》在漢魏間的流傳

《出三藏記集》卷七《道行經後記》是此經譯出過程最原始的記載,但或許由於年代久遠,文字頗多訛誤。其文云 :

光和二年十月八日,河南洛陽孟元士。口授天竺菩薩竺朔佛,時傳言者譯(2)“者譯”,元、明本作“譯者”。月支菩薩支讖(3)“支讖”,宋、元、明本作“支謙”。,時侍者南陽張少安、南海子碧,勸助者孫和、周提立。正光二年九月十五日,洛陽城西菩薩寺中沙門佛大寫之。(4)蘇晉仁、蕭煉子點校《出三藏記集》卷七,中華書局,1995年,264頁。

同卷還收録了另一篇《般舟三昧經記》,兩者的記事密切相關 :

《般舟三昧經》,光和二年十月八日,天竺菩薩竺朔佛於洛陽出。菩薩法護。時傳言者月支菩薩支讖,授與河南洛陽孟福字元士,隨侍菩薩張蓮字少安筆受。令後普著。在建安十三年於佛寺中校定,悉具足。後有寫者,皆得南無佛。又言,建安三年,歲在戊子,八月八日於許昌寺校定。(5)《出三藏記集》卷七,268頁。

兩經譯出的日期都在東漢靈帝光和二年(179)十月八日同一天,因此譯場中的人物可以互相補足。傳言(譯)者是月支人支讖,即支婁迦讖。竺朔佛,《高僧傳》作“竺佛朔”,他的職責是“口授”,也就是口頭誦出佛經。翻譯活動的中心人物是洛陽孟福,字元士,兩件經序都没有其人具體職任的説明。此外還有隨侍者南陽郡張蓮,字少安和南海郡子碧。

湯用彤指出,這裏的孟元士和南海子碧還分别出現在河北省元氏縣《三公碑》側面和《白石神君碑》碑陰 :

按漢《三公碑》側文有曰 :“處士房子孟□卿,處士河□□元士。”《白石神君碑》附第一列第十行文曰 :“祭酒郭稚子碧。”《三公碑》立於光和四年,《神君碑》立於六年,俱在元氏縣。三公與白石神君均元氏名山。《三公碑》側,河字下或泐“南孟”二字,而《般若(6)原文作“般舟經記”,當係筆誤。經記》南海子碧或即郭稚。二人或在二年後自豫境同到元氏也。(7)湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》,49頁。

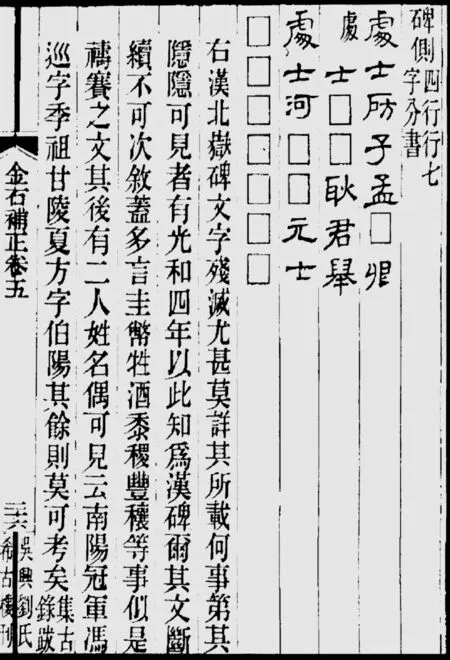

《白石神君碑》現保存在封龍山漢碑亭内,圖版易得。《三公碑》據柯昌泗介紹,“舊嵌河北元氏紫山書院屋壁,碑側在壁中,椎拓所不及,拓本獨爲少見。前數年河北省編次石刻,下元氏發其壁,拓數紙,又嵌壁如前,拓本仍不能多也”(8)葉昌熾、柯昌泗《語石·語石異同評》,中華書局,1994年,177頁。不過這裏説的紫山書院,據《元氏縣志》當爲“文清書院”。又柯氏碑側録文,作“處士河間□元才”,蓋形近而誤。,後原石佚失(9)吕敏(Marianne Bujard)《地方祠祭的舉行與升格——元氏縣的六通東漢石碑》,《法國漢學》第七期,中華書局,2002年,324—325頁。,現在僅能從《八瓊室金石補正》卷四得見。

圖1 《三公碑》碑側(10)《八瓊室金石補正》卷四,《石刻史料新編》第1編第6册,新文豐出版公司,1977年,4085頁。

圖2 《白石神君碑》碑陰(11)永田英正編《漢代石刻集成·圖版釋文篇》,同朋舍,1994年,241頁。

由於碑文殘泐,僅憑單文孤證,難以證實《道行般若經》譯場的成員兩年後到了元氏縣,不過若考慮到此後《放光般若經》譯出時迅速在中山郡傳播,以及道安在西晉末年的動亂中與諸僧隱居飛龍山(即元氏縣境内封龍山)(12)詳見本文第四節。,此地作爲最早接受佛教經典的地區亦非全無可能。

《道行經記》提到經文寫本“正光二年”在洛陽抄寫。正光是北魏年號,池田温認爲當爲“正元”之誤,這是曹魏高貴鄉公曹髦的年號,正元二年即公元255年(13)池田温《中國古代寫本識語集録》,東京大學東洋文化研究所,1990年,72頁。陳金華主張把前文“立”字改爲“王”字,並在“光”字後補“和”字。再考慮到譯經的過程,“二年”當作“三年”。於是經序最後一句讀作“勸助者孫和、周提、王正,光和三年九月十五日”參見氏著《早期佛典翻譯程序管窺》,《佛教與中外交流》,中西書局,2016年,76頁注2。這個假説過於大膽,筆者仍傾向池田温的意見。。《般舟三昧經記》也提到漢末譯出的經典在洛陽周邊被反復校訂的事實(14)湯用彤指出建安三年(198)爲戊寅年,故“戊子”當爲“戊寅”之誤,《漢魏兩晉南北朝佛教史》,47頁。筆者認爲既然建安十三年(208)是戊子年,則“三年”前面脱去“十”字的可能性較大。。

這裏需要解決“許昌寺”的位置問題。一般來説,理解爲許昌的佛寺比較自然。但馬伯樂(Henri Maspero)認爲,《後漢書》記載楚王英的外甥許昌被封爲龍舒侯(15)《後漢書》卷四二《光武十王傳》,中華書局,1965年,1428頁。,楚王英晚年信奉佛教,楚王英身死國除以後,許昌可能把在洛陽的宅第捐贈給昔日楚王供養的彭城沙門,爲了紀念捐贈者,遂以許昌命名(16)Henri Maspero, “Les Origines de la Communauté bouddhiste de Luo-Yang”, Journal Asiatique, 1934, pp.87-107.許理和贊同此説,參見氏著,李四龍、裴勇等譯《佛教征服中國》,江蘇人民出版社,1998年,83—84頁注57。顔尚文雖不贊同此説,也認爲有可能是許昌所建,實則暗引馬伯樂之説。參見《後漢三國西晉時代佛教寺院之分布》,《中古佛教史論》,宗教文化出版社,2010年,90頁。。這一推測顯得過於牽强,首先楚王英的舅子許昌在洛陽有宅第,這點找不到任何證據。從明帝朝到漢末,又有近兩百年的歷史空白。更重要的是考慮早期佛教寺院的命名原則。捨宅爲寺固然是中古時期的流行風氣,但一般是以施主的官號、尊稱命名,如謝鎮西寺原爲東晉鎮西將軍謝尚之宅,何皇后寺是東晉穆帝何皇后所造,十六國有薛尚書寺,北魏有秦太公寺等等,從未見過直書捐贈人本名的情況。另外也有以地名命名者,早期尤其如此,因同一地方很可能只有一所寺院,故徑以其地命名,例如竺法護譯《普曜經》所在的“天水寺”(17)《出三藏記集》卷七《普曜經記》“永嘉二年太歲在戊辰五月,本齋菩薩沙門法護,在天水寺。手執胡本,口宣晉言”,267頁。,即應是指位於天水的佛寺。

建安元年,漢獻帝徙都許昌。曹操在許下屯田,爲日後霸業之基。魏文帝“改長安、譙、許昌、鄴、洛陽爲五都”(18)《三國志》卷二《文帝紀》裴注引《魏略》,中華書局,1964年,77頁。,此後曹魏一朝,皇帝數度巡幸許昌宫。許昌的地位儼然國都,在這裏有佛寺和校定經籍的活動,合情合理(19)至於建安年間爲何有許昌的地名,或許可以認爲僧佑所見的抄經記並非建安年間原件。“又言”二字似乎表明抄寫者是據傳聞寫成,後文出現“建安三年戊子”這樣的錯誤,也説明這段文字疑點重重。。有趣的是,齊梁時代編纂的志怪小説《冥祥記》中,保存了一則生動的故事,恰好描述了建安時期許昌地方的佛教傳播情況。

晉(=漢)濟陰丁承,字德慎。建安中爲凝陰(=潁陰)令。時北界居民婦詣外井汲水,有胡人長鼻深目,左過井上,從婦人乞飲,飲訖忽然不見。婦則腹痛,遂加轉劇。啼呼有頃,卒然起坐,胡語指麾。邑中有數十家,悉共觀視。婦呼索紙筆來,欲作書。得筆便作胡書 :横行,或如乙,或如巳。滿五紙,投著地。教人讀此書,邑中無能讀者。有一小兒十餘歲,婦即指此小兒能讀。小兒得書,便胡語讀之。觀者驚愕,不知何謂。婦教小兒起舞,小兒即起翹足,以手弄相和。須臾各休,即以白德慎。德慎召見婦及兒,問之,云 : 當時忽忽不自覺知。德慎欲驗其事,即遣吏賫書詣許下寺以示舊胡。胡大驚言 : 佛經中間亡失,道遠憂不能得。雖口誦不具足,此乃本書。遂留寫之。(20)周叔迦、蘇晉仁《法苑珠林校注》卷一八,中華書局,2006年,589—590頁。本文以下引用王國良的整理本,《冥祥記研究》,文史哲出版社,1999年,72頁。並參考李劍國《唐前志怪小説輯釋(修訂本)》,上海古籍出版社,2011年,588—589頁。

李劍國先生指出,文中首字“晉”是《法苑珠林》的編者道世所加,從建安年號推斷,當爲漢代(21)時代更早的僧祐提及此事,認爲是漢代。《出三藏記集》卷五 :“昔漢建安末,濟陰丁氏之妻,忽如中疾,便能胡語。又求紙筆自爲胡書。復有西域胡人,見其此書,云是經莂。”231頁。。丁承任官的轄境是潁陰縣,而漢無凝陰縣。身爲潁陰縣令的丁承治下有婦女、兒童忽然習得胡語、胡書,爲了驗證此事,他派遣屬吏到舊居許下佛寺的胡人那裏詢問,得知是佛經中缺失的文句。

這則故事所包含的歷史信息頗爲豐富。首先它印證了許昌早有西域胡人居住的佛寺。這些胡人可能像《高僧傳》中記載的安玄那樣是“遊賈洛陽”,也有可能是避難來到漢地(22)Daniel Boucher, “Dharmaraksa and the Transmission of Buddhism to China,” Asia Major 19(2006) : 13-37.。第二,它展現了漢末佛教經典主要依靠口傳、文本不易獲得的現實。這與《道行經記》《般舟三昧經記》中譯場的分工相符。第三,最值得關注的是,它描述了書寫佛經所用胡語文字的形態是“横行,或如乙,或如己”。我們知道,當時通行的書寫佛經的文字是佉盧文,其中的字母“ha”與漢文“乙”字形狀相似(23)市川良文《中央アジアのオアシス仏教——出土資料にみる鄯善国の僧侣たち》,《仏教史学研究》第57卷第2號,2015年,169—182頁。。第二、三兩點都是當時狀況的忠實寫照,絶非後世所能杜撰。這反過來更可以證實隨著政治中心的轉移,佛教已經傳播到洛陽周邊的許昌。

經過以上梳理,我們看到隨著支婁迦讖譯《道行般若》及其相關經典《般舟三昧》的譯出,漢魏之際在洛陽周邊形成了延續的佛教翻譯活動,並且有可能傳播到河北地區。

二、 《放光經》的取得與流通

《放光般若經》,因篇幅比《道行般若經》較長,故又稱 “大品”。關於《放光經》之翻譯,仍需考察《出三藏記集》卷七《放光經記》 :

惟昔大魏潁川朱士行,以甘露五年(260)出家學道爲沙門,出塞西至于闐國,寫得正品梵書胡本九十章,六十萬餘言。以太康三年(282)遣弟子弗如檀,晉字法饒,送經胡本至洛陽。住三年,復至許昌。二年後至陳留界倉垣水南寺,以元康元年(291)五月十五日,衆賢者共集議,晉書正寫。時執胡本者,于闐沙門無叉羅,優婆塞竺叔蘭口傳,祝太玄、周玄明共筆受。正書九十章,凡二十萬七千六百二十一言。時倉垣諸賢者等,大小皆勸助供養。至其年十二月二十四日寫都訖。經義深奥,又前後寫者參校不能善悉。至太安二年(303)十一月十五日,沙門竺法寂來至倉垣水北寺求經本。寫時撿取現品五部并胡本,與竺叔蘭更共考校書寫,永安元年(304)四月二日訖,於前後所寫校最爲差定,其前所寫可更取校。晉胡音訓暢義難通,諸開士大學文生書寫供養諷誦讀者,願留三思,恕其不逮也。(24)《出三藏記集》卷七,264—265頁。

朱士行出身潁川郡,正是上文所介紹洛陽佛教最早期的輻射範圍。以漢人身份出家,此前雖有臨淮人嚴佛調,但《高僧傳》記載曇柯迦羅曹魏嘉平中(249—254)到洛陽,“雖有佛法而道風訛替,亦有衆僧未禀歸戒,正以剪落殊俗耳。設復齋懺,事法祠祀”。於是譯出《僧祇戒心》並“請梵僧立羯磨法受戒。中夏戒律始自於此”。正元年間(254—256),曇諦來洛陽,譯出《曇無德羯磨》,漢地僧團至此纔有了相對規範的受戒和齋懺儀式。朱士行正是這之後的幾年出家的。

朱士行之所以西行求取《放光般若》,乃因“常於洛陽講《小品》,往往不通”。他在于闐求得經本,決定派弟子傳回中土,受到于闐小乘學僧的阻撓。《出三藏記集·朱士行傳》記載士行燒經爲證,這段記述亦見於《冥祥記》,而文字更爲生動 :

仕行曰 :“經云‘千載將末,法當東流’。若疑非佛説,請以至誠驗之。”乃焚柴灌油,烟焰方盛。仕行捧經,洟流稽顙,誓曰 :“若果出金口,應宣布漢地,諸佛菩薩,宜爲證明。”於是投經火中,騰燎移景。既而一積煨燼,文字無毁。皮牒若故。(25)《法苑珠林校注》卷二八,866頁。王國良《冥祥記研究》,75頁。

重要的是該條末尾云“慧志道人先師相傳,釋公亦具載其事”,交待了文本的信息來源。慧志道人事跡無考,“釋公”從文獻中的用例看,無一例外是指道安(26)用例如 : 范泰《與王司徒諸人書論道人踞食》 :“我釋公往在襄陽”,《弘明集》卷一二,高楠順次郎、渡邊海旭編《大正新修大藏經》第52册,大正一切經刊行會,1924年,經號2012,77頁下欄19—20行(簡記爲T52, no.2102, p.77, c19-20,下同);謝靈運《慧遠法師誄》 :“釋公振玄風於關右,法師嗣沫流於江左”,《廣弘明集》卷二三,T52, no.2103, p.267, a14-15.,蓋因道安首倡僧人以釋爲姓,故以此稱之。考《出三藏記集》卷三“安公失譯雜經録”有“仕行送《大品》本末一卷”(27)《出三藏記集》卷三,108頁。,更可以證實《冥祥記》所言不虚(28)一個值得注意的細節是,《冥祥記》此條人名作“朱仕行”,《出三藏記集》道安記載此事的文字題作“仕行”,道安《道行經序》亦云“仕行恥此”,其餘諸本皆作“朱士行”。這或許也説明了《冥祥記》與道安的繼承關係。。關於朱士行所得經文原本的最終下落,《高僧傳·朱士行傳》云“皮牒故本,今在豫章”(29)《高僧傳》卷四《朱士行傳》,146頁。,這八個字他書不載,“今”應該理解爲慧皎寫作《高僧傳》之時。根據該書跋尾,慧皎梁末侯景之亂中避難廬山,因此有機會看到皮牒本(30)《高僧傳》卷一四,554頁。關於慧皎的生平事迹,參見紀贇《慧皎〈高僧傳〉研究》,上海古籍出版社,2009年,22—28頁。吉川忠夫也有考證,參見吉川忠夫、船山徹《高僧伝》譯者解説,岩波書店,2009年,367—378頁。。

《放光經》的翻譯經歷了比較長的時間,先後在洛陽、許昌、陳留郡倉垣縣等多地流傳。此外還傳播到中山。道安《合放光、光讚略解序》云 :“中山支和上遣人於倉垣斷絹寫之,持還中山。中山王及衆僧,城南四十里幢幡迎經。”(31)道安《和放光、光讚略解序》,《出三藏記集》卷七,265頁。這裏的“中山王”和“中山支和上”所指何人,向來存在爭議。境野黄洋主張“支和上”是指西晉末的僧人支孝龍(32)許理和認爲中山王是指西晉司馬耽,參見《佛教征服中國》,64頁,99頁注205。。此説不足據,《高僧傳》本傳記載支孝龍是淮陽人,並未交待與中山有任何關係。但僧傳説他“素樂無相”,《放光經》譯出後,“得即披閲,旬有餘日,便就開講”。同書《朱士行傳》又説“支孝龍就叔蘭一時寫五部,校爲定本”(33)《高僧傳》卷四《支孝龍傳》,149頁;同卷《朱士行傳》,146頁。,可見支孝龍確實參與了《放光經》寫本的校訂,是此本譯出後最早加以關注的僧人。

“現品五部”似當指當時已有的不同譯本。唯史料不足,難以確説。《出三藏記集》著録汲郡衛士度曾抄略《摩訶般若波羅蜜道行經》二卷。同書《帛遠傳》末附録了帛遠的弟弟帛法祚和汲郡衛士度的簡略事跡。帛遠,姓萬,其家出於河内,是當地的名族。年少出家,晉惠帝末年,隨河間王司馬顒出鎮長安。弟法祚“亦少有令譽。被博士徵不就,年二十五出家”,關隴知名,因不肯還俗,與兄同被梁州刺史張光所害。法祚曾“注《放光般若經》”,這是《放光經》由河南傳佈於關中的例子。衛士度事跡還見於《冥祥記》“闕公則”條,言弟子衛士度其母信佛齋僧,有鉢從空降落。又云“度善有文辭,作八關懺文,晉末齋者尚用之。晉永昌(322—323)中死,亦見靈異”(34)《法苑珠林校注》卷四二,1326頁。王國良《冥祥記研究》,97頁。。 此時晉元帝已在江南建號。衛士度似乎没有過江,只是由於其在佛教儀式上的創制,其事跡在東晉南方仍廣爲流傳。

在西晉末年,《般若經》的傳播在河南洛陽周邊以及冀北中山附近形成兩個中心。隨著晉室南渡,研習般若的僧俗人士,無論研習《大品》《小品》,見諸史料者絶大多數學脈可以追溯至這兩個區域。

三、 建康與會稽 : 東晉般若學的中心

晉室南渡,從史料記載來看,般若學傳播最盛之地自然是首都建康和會稽地區。較早將般若之學帶到江南的僧人是竺法深。《高僧傳》説他是王敦之弟,余嘉錫已經指出此事不可信(35)《世説新語箋疏》卷四《文學》,258頁。《世説新語箋疏》卷一《德行》,39頁。而許理和没有注意到這一點。《世説新語箋疏》卷五《方正》,383—383頁。。《世説新語》劉孝標注云其人“蓋衣冠之胤也”,這是比較確定的。同書還記載法深曾與桓穎交好,而桓穎之子桓彝躋身八達,正是兩晉之際最顯赫的名士。法深晚年稱“昔嘗與元明二帝、王庾二公周旋”,應當是最早渡江的北人,並且憑藉其家族紐帶,受到朝廷禮遇。《高僧傳》載法深“年十八出家,事中州劉元真爲師”。據其卒年推算,當在惠帝太安二年(303)。

風靡一世的東晉義學高僧支道林,渡江年代似比竺法深稍晚。《世説新語·文學篇》劉注引《高逸沙門傳》曰 :

支遁字道林,河内林慮人,或曰陳留人,本姓關氏。少而任心獨往,風期高亮,家世奉法。嘗於餘杭山沈思《道行》,泠然獨暢。年二十五始釋形入道,年五十三終於洛陽。(36)《世説新語箋疏》卷二《言語》,145頁。

據卒年推算,支道林出家時在東晉成帝咸康四年(338),此時似已渡江。其出家以前即“沉思《道行》之品,委曲《慧印》之經”(37)《高僧傳》卷四《支道林傳》,159頁。,應當是家學淵源。而他的家族渡江前,若在林慮,則屬汲郡,即上引衛士度之鄉里。若在陳留,則是《放光經》譯出的所在。都是般若學最早傳播的地區。

與之同時的僧人還有于法開。法開出身不詳,但可以從其師于法蘭的活動地域推斷。于法蘭是冀州高陽人,《冥祥記》“抵世常”條記載“太康中禁晉人作沙門”,中山人抵世常“潜於宅中起立精舍,供養沙門。于法蘭亦在焉”(38)《法苑珠林校注》卷二八,869—870頁。王國良《冥祥記研究》,90頁。。則于法蘭出家後曾在中山活動。吉藏《中觀論疏》引劉宋曇濟《七宗論》,道邃、法開分别立緣會二諦義和識含義,皆曾研討《般若》,其學當出自竺法蘭。師徒三人都是中原漢人,而以“于”爲姓,可知法蘭之師來自于闐,這正是《放光經》本傳來之地。此數人可以視作經本傳至中山後最早的一批接受者。

竺法深、支道林和于法蘭師徒南渡以後活動的主要舞臺是首都建康和浙東會稽地區,而且種種跡象表明,他們彼此都存在或隱或現的競爭關係。法深渡江“考室剡縣東二百里仰山中,同遊十餘人,高栖浩然”,但他在瓦官寺聽支道林講《小品》,孫綽慫恿他做“逆風家”挑戰支道林的權威,法深“夷然不屑”(39)《世説新語箋疏》卷四《文學》,258頁。。支道林也曾打算在仰山置地,法深云“未聞巢、由買山而隱”(40)《世説新語箋疏》卷二五《排調》,942頁。。這自然是名士間慣有的譏嘲,却也反映出法深先於支遁在浙東站穩根基的事實。于法蘭南渡剡縣,在石城山脚下創建元華寺。于法開“初以義學著名,後與支遁有競,故遁居剡縣,更學醫術”,但他並不甘心,派遣弟子專程繞道會稽就《小品經》的解釋難問支道林(41)《世説新語箋疏》卷四《文學》劉注引《高逸沙門傳》,271頁。。二者的關係也有些緊張。

上引《高逸沙門傳》云支道林“終於洛陽”,顯然有誤。《高僧傳》作疑似之辭,或在余姚塢山,或在剡縣,總是在浙江境内。案,東晉揚州有東陽郡,在今浙江省金華縣附近。此地是否爲支道林卒葬地不必深究,重要的是在這裏,《般若經》吸引了當時的清談家殷浩。殷浩與桓温政爭失利,“被廢東陽,始看佛經。初視《維摩詰》,疑‘般若波羅密’太多,後見《小品》,恨此語少”(42)《世説新語箋疏》卷四《文學》,277頁。。其研讀般若,頗爲精進,“讀《小品》,下二百簽,皆是精微,世之幽滯”(43)《世説新語箋疏》卷四《文學》,270—271頁。。殷浩終其一生没有機會與支道林探討這些疑問,裴啓《語林》説王羲之曾經勸阻支遁不要前往,殷浩“己所不解,上人未必能通”(44)《世説新語箋疏》卷四《文學》劉注引《語林》,270—271頁。,支遁以爲然。是則在俗名士也可與僧家爭長。諸家互不相下,其實恰可反映東晉中前期活躍的學風。

世俗信衆出於家族信仰,也將《般若經》寫本帶到南方。《高僧傳·安慧則傳》云 :

安慧則,未詳氏族。少無恒性,卓越異人,而工正書,善談吐。……後止洛陽大市寺,手自細書黄縑,寫《大品經》一部,合爲一卷。字如小豆,而分明可識,凡十餘本。以一本與汝南周仲智妻胡母氏供養,胡母過江齎經自隨,後爲災火所延,倉卒不暇取經,悲泣懊惱,火息後,乃於灰中得之。首軸顔色,一無虧損。于時同見聞者,莫不回邪改信。此經今在京師簡靖寺首尼處。(45)《高僧傳》卷一《安慧則傳》,372—373頁。

據《晉書·周嵩傳》,嵩字仲智,“元帝作相,引爲參軍。及帝爲晉王,又拜奉朝請”,屢參政要。周嵩之父周浚曾輔佐王渾滅吴,後代之爲“使持節、都督揚州諸軍事、安東將軍,卒於位”。周嵩在元帝進位丞相時始爲僚佐,時在愍帝即位後“歲餘”,其家族在元帝移鎮建鄴之前即已渡江(46)《晉書》卷六一《周浚、周嵩傳》,中華書局1974年,1659頁。同書卷六《元帝紀》,144頁。。故事裏賫經自隨的主人公周嵩之妻胡母氏,當是兩晉之際渡江的北人。其信仰佛教,必在渡江以前。經本由安慧則在洛陽抄得,細書黄縑,有十餘本之多,可見此經譯出後不久,在洛陽迅速傳播。

經本携至江南以後,僧傳説“今在京師簡靖寺首尼處”。《冥祥記》對應條目記載了更多的細節 :

會稽王道子就嵩曾孫雲求以供養。後嘗暫在新渚寺。劉敬叔云 : 曾親見此經,字如麻大,巧密分明。新渚寺,今天安是也。此經蓋得道僧釋慧則所寫也。或云 : 嘗在簡靖寺,靖首尼讀誦之。(47)《法苑珠林校注》卷一八,590頁。各本均脱“孫”字,不可通。今據點校本補。王國良《冥祥記研究》,100—101頁。

簡靖寺(又作“簡靜寺”)是太元十年(385)司馬道子爲尼僧支妙音所建(48)司馬道子對支妙音的支持,是看重她溝通宫中和朝野的特殊身份。參見田餘慶《東晉門閥政治》,北京大學出版社,2012年,265—266頁。。經本很可能是會稽王司馬道子向周家後人處索取,隨後流入寺院的。支妙音太元十七年(396)在荆州刺史問題上向孝武帝建言,對東晉末年的政局,起了非常關鍵的作用。由於妙音溝通宫中朝野的政治影響力,史言簡靜寺“徒衆百餘人,内外才義者因之以自達。供無窮,富傾都邑”(49)王孺童《比丘尼傳校注》卷一《支妙音傳》,中華書局,2006年,35—36頁。。再聯想到《冥祥記》劉宋簡靜尼智通將“數卷素《無量壽》、《法華》等經,悉練搗之以衣其兒”,終致其兒慘死的靈驗譚(50)《法苑珠林校注》卷一八,595頁。王國良《冥祥記研究》,188—189頁。,恰可折射出該寺彙聚佛經寫本之富。

考察《般若經》在兩晉僧俗間的流傳可以看出,江左建康、會稽兩地的般若學傳統,大體來説源自西晉末期的河北、河南地區,尤其以洛陽和中山爲兩大中心。

四、 道安掀起的般若新學風

西晉滅亡,華北地區落入胡族政權之手。然而佛教的發展不僅没有停滯,相反更加繁榮。佛圖澄得到石趙皇室的支持,在華北地區的漢人群體中廣泛傳教。佛圖澄的弟子如竺法雅、道安等人頗有精於義學的學問僧。冉閔之亂後,道安率教衆移居襄陽,其影響滲透至南方的荆州和長江下游的建康、會稽。道安對早期漢傳佛教的貢獻,道安所立般若本無義等問題,學界積累了相當豐富的成果(51)重要的研究參見湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》,133—163頁。宇井伯壽《釋道安研究》,岩波書店,1956年。許理和《佛教征服中國》,236—253頁。塚本善隆《中國佛教通史》第一卷第七章《中國仏教史上の道安》,鈴木學術財團,1987年,475—572頁;方廣錩《道安評傳》,昆侖出版社,2004年。特别需要注意的是,日本古鈔本《高僧傳·道安傳》與刊本大藏經系統多有不同,但並没有太多未知史實,而僅是《出三藏記集》、《晉書》抄合而已,參見牧田諦亮《高僧傳の成立(上)、(下)》,《東方學報》1975(33),(48);定源《日本古寫經〈法和傳〉異文考辨》,《佛教文獻研究》,廣西師範大學出版社,2017年,222—247頁。。本節僅就兩個問題稍作細節上的拾補,即道安般若學文本研究的革新性以及道安與建康、會稽般若學的呼應。

在我看來,道安對般若學最大的推動在於其採用了對勘異譯經本的方法。衆所周知,道安的生涯可以大致分爲華北修學時代、襄陽傳教時代和關中譯經時代。方廣錩認爲,道安避難飛龍山時期即已接觸到《般若經》,理由是《高僧傳》記載道安“與同學竺法汰俱憩飛龍山,沙門僧先、道護已在彼山,相見欣然”,其後“於太行恒山創立寺塔”,而慧遠正是在此時聽道安講《般若經》而拜師出家的(52)《高僧傳》卷五《道安傳》,178頁。同書卷六《慧遠傳》 :“時沙門釋道安立寺於太行恒山,弘贊像法,聲甚著聞,遠遂往歸之。一面盡敬,以爲真吾師也。後聞安講《波若經》,豁然而悟,乃嘆曰 :‘儒道九流,皆糠粃耳。’便與弟慧持,投簪落彩,委命受業。”211頁。參見方廣錩《道安評傳》,82—86頁。,可見道安此前在飛龍山甚至在鄴城佛圖澄門下已然修習《般若經》。這一推測是合理的。

道安在襄陽最終訪得了竺法護譯《光讚經》。據他自己回憶 :“昔在趙魏,迸得其第一品。知有兹經,而求之不得。至此會慧常、進行、慧辯等將如天竺,路經涼州,寫而因焉,展轉秦雍。以晉泰元元年(376)五月二十四日乃達襄陽”(53)道安《合放光、光讚略解序》,《出三藏記集》卷七,266頁。。可見道安在趙魏故地,曾獲見《光讚經》第一品。也就是説,訪求異譯本的活動,早在道安華北修行時期就已開始了。《漸備經十住胡名並書敍》記載更詳 :

泰元元年(376),歲在丙子,五月二十四日,此經(《光讚經》)達襄陽。釋慧常以酉年(373),因此經寄互市人康兒,展轉至長安。長安安法華遣人送至互市,互市人送達襄陽,付沙門釋道安。襄陽時齊僧有三百人,使釋僧顯寫送與揚州道人竺法汰。

《漸備經》以泰元元年十月三日達襄陽,亦是慧常等所送,與《光讚》俱來。頃南鄉間人留寫,故不與《光讚》俱至耳。《首楞嚴》、《須賴》並皆與《漸備》俱至。涼州,道人釋慧常,歲在壬申(372),於内苑寺中寫此經,以酉年因寄,至子年四月二十三日達襄陽。(54)道安《漸備經十住胡名並書敍》,《出三藏記集》卷九,333頁。僧祐並未記載此文作者,左冠明通過與《合放光、光讚略解序》細緻比對,認爲此文作者是道安,參見Stefano Zacchetti, In Praise of the Light : A Critical Synoptic Edition with an Annotated Translation of Chapters 1-3 of Dharmaraksa’s Guang zan jing, Being the Earliest Chinese Translation of the Larger Prajpramit, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2005. pp.69-73.

《光讚經》是竺法護於太康十一年(286)翻譯的,地點據道安推測最初在長安,後被携至涼州。因而“寢逸涼土九十一年,幾至泯滅”。西行取經僧慧常在涼州寫此經及《漸備經》,托“互市人康兒”送至長安,又從長安輾轉送達襄陽。朱雷先生指出,這裏的“康兒”應是昭武九姓之一康國的粟特商人。涼州、長安、襄陽三地分屬前涼、苻秦和東晉,只有通過互市人得以流傳(55)朱雷《東晉十六國時期姑臧、長安、襄陽的互市》,《敦煌吐魯番文書論叢》,甘肅人民出版社,2000年,328—336頁。。

《合放光、光讚略解》和《漸備經十住胡名並書敍》的内容都是將同本異譯的經典進行對勘,達到準確理解經文的目的。除此之外,前輩學者整理了道安作品存佚目録(56)塚本善隆《中國佛教通史》第一卷,524—525頁;方廣錩《道安評傳》,256—273頁。,從標題上判斷,幾部作品也與對勘文本的方法有密切的關係。比如《道行品集異注》,《祐録》云“辭句質複,首尾互隱,爲《集異注》一卷”,這是在一本之内鳩集異同,加以解釋的作品。又如《光讚折中解》一卷,所謂“折中”,當是參合諸異本而作調和之論。關於《放光品》,乃有“《起盡解》一卷”,我個人理解“起盡”的意思是指出於異譯本對勘的需要,而對連貫的文本做的某種切分,並説明如此切分的原因所在,後世佛典注疏中的科判或濫觴於此。

除了與《般若經》有直接關係的作品之外,道安還有諸如《義指注》《三十二相解》《三界諸天録》等作品,根據僧祐的記載,都是廣泛參稽諸部,將經文中反復出現的名相加以比較而作(57)《出三藏記集》卷五 :“義指者,外國沙門於此土所傳義也。云諸部訓異,欲廣來學視聽也。增之爲《注》一卷。又爲《三十二相解》一卷。三界諸天混然淆雜,安爲《録》一卷。”228頁。。這種勘合經本的學術方法,自然與道安生活的4世紀中期對佛教内部“諸部訓異”的認知發展有關,同時也與道安“家世英儒”,及其所受儒家解經傳統的影響有關。道安所撰《十法句義經序》云 :

經之大例,皆異説同行。異説者,明夫一行之歸致;同行者,其要不可相無,則行必俱行。全其歸致,則同處而不新;不新故頓至而不惑,俱行故叢萃而不迷也。所謂知異知同,是乃大通;既同既異,是謂大備也。以此察之,義焉廋哉!義焉廋哉!(58)道安《十法句義經序》,《出三藏記集》卷一,370頁。

這就點明了其研習佛經的方法受到儒家解經的啓發。參諸《晉書·儒林傳》所載,西晉河北諸儒每有《春秋》三傳調和之作。氾疏,濟北廬人,“合三傳爲之解注”;范隆,雁門人,卒於劉聰之世,“著《春秋三傳》”;劉兆濟,南東平人,“以《春秋》一經而三家殊塗,諸儒是非之議紛然,互爲仇敵,乃思三家之異,合而通之。《周禮》有調人之官,作《春秋調人》七萬餘言,皆論其首尾,使大義無乖,時有不合者,舉其長短以通之。又爲《春秋左氏解》,名曰《全綜》,《公羊》、《榖梁》解詁皆納經傳中,朱書以别之”(59)《晉書》卷九一《儒林傳》,2350—2352頁。東晉初年荀崧建議《春秋》三傳分立博士,認爲“三家異同之説,此乃義則戰爭之場,辭亦劍戟之鋒,於理不可得共。”(《晉書》卷七五《荀崧傳》)也可從側面反映出三傳調和的風氣在兩晉之際比較流行,1958頁。。其生活年代、地域皆與道安河北修學時代活動範圍相接。

道安被擄至關中以後,繼續訪求《般若經》文本。恰逢車師前部王來朝,從吐魯番地區帶來了新的“胡本”,即今存《摩訶鉢羅若波羅蜜經抄》。此本由“天竺沙門曇摩蜱執本,佛護爲譯,對而撿之,慧進筆受。與《放光》、《光讚》同者,無所更出也。其二經譯人所漏者,隨其失處,稱而正焉。其義異不知孰是者,輒並而兩存之,往往爲訓其下”(60)道安《摩訶鉢羅若波羅蜜經抄序》,《出三藏記集》卷八,289—290頁。。可見對勘異譯本實在是道安研習《般若經》一以貫之的學術方法。

道安晚年回憶“昔在漢陰,十有五載,講《放光經》歲常再遍”。上文指出,道安更看重竺法護譯《光讚經》,在襄陽每年兩次講解《放光經》,當是考慮到此地僧衆的接受習慣。早在兩晉之際,般若學南傳也擴散到長江中游地區。《冥祥記》中有趙國高邑人石長和入冥故事,末尾提到“道人支法山時未出家,聞和所説,遂定入道之志。法山者,咸和時人也”(61)《法苑珠林校注》卷七,260頁。王國良《冥祥記研究》,153—154頁。。同書又有襄陽人史世光咸和八年(333)在武昌死,賴支法山轉《大品》《小品》得生天的故事(62)《法苑珠林校注》卷五,144—145頁。王國良《冥祥記研究》,102—103頁。,二者顯然是同一人物。支法山得以聽聞石長和講述自己的經歷,想必也出身河北。東晉成帝咸和年間,又來到長江中游的武昌地區。大約同時,康僧淵“晉成之世,與康法暢、支敏度等俱過江”,而僧淵“誦《放光》、《道行》二波若”(63)《高僧傳》卷四《康僧淵傳》,150—151頁。康僧淵晚年於豫章山立寺,卒於所住。慧皎記載《放光經》皮牒古本保存在豫章,可能也是這個時候被携至此地的。。而《光讚經》的命運則頗爲沉寂,道安似乎是此經唯一的注釋者。

關於異譯本間關係的判斷,東晉般若學的代表人物支道林似乎也與道安有微妙的差異。對於《道行經》文本的缺憾,道安反復强調,三致意焉。《道行經序》云 :“佛泥曰後,外國高士抄九十章爲《道行品》。……由是《道行》頗有首尾隱者。古賢論之,往往有滯。”(64)道安《道行經序》,《出三藏記集》卷七,263—264頁。所謂“九十章”,按照《放光經記》的説法就是指從于闐取回的《放光經》梵本。因此道安認爲《道行般若》是《放光般若》的節抄本。而支道林則説“大、小品者出於本品,本品之文有六十萬言,今遊天竺未適於晉。今此二抄,亦興於大本,出者不同也。”這是認爲在《道行》《放光》之外還有一個六十萬言的“本品”,二者都是本品的節略本。

不過對於《道行經》的缺陷,支道林也有清醒的認識,指出“小品引宗,時有諸異,或辭倒事同,而不乖旨歸。或取其初要,廢其後致。或筌次事宗,倒其首尾。或散在群品,略撮玄要。時有此事,乖互不同”。 這與道安“首尾隱没”的描述是一致的。他特别批評專守《小品》,肆意發揮的做法,“徒有天然之才,淵識邈世,而未見《大品》,攬其源流,明其理統,而欲寄懷《小品》,率意造義,欲寄其分得,標顯自然。希邈常流,徒尚名賓,而竭其才思,玄格聖言,趣悦群情,而乖本違宗,豈相望乎《大品》也哉!”因此他主張 :

例玄事以駢比,標二品以相對,明彼此之所在,辯大小之有先。雖理或非深奥,而事對之不同。故採其所究,精麁並兼,研盡事迹,使驗之有由。(65)支道林《大小品對比要鈔序》,《出三藏記集》卷八,298—303頁。

《序》上文言“雖玄宗易究而詳事難備”,可知“玄”“事”對舉,“玄”指經文要旨,而“事”則指事數名相。支道林的做法是將《道行》《般若》二品中的經文要旨與事數名相詳加對比,標明互相參引、發明之處。

可以説,支道林與道安,雖然東西懸隔,然其所異者只在義理的理解,而其所同者則在學術方法。概括説來,這種學術方法就是勘合異本,整理名相。至此已可見出較爲嚴肅的佛教義學研討,而與清談之習有所不同。

五、 般若學影響下的本土撰述

《般若經》既在兩晉極爲流行,中土撰述自然受其影響。不僅文士的創作援引經文中的典實,即使自我作古的僞撰也難以洗脱承襲的痕跡。最著名的例子當屬《列子》,其書僞托先秦,實成書於兩晉之際,文句受到《放光般若經》的影響(66)參見辛嶋靜志《〈列子〉與〈般若經〉》,氏著《佛典語言及傳承》,裘雲青譯,中西書局,2016年,142—153頁。。筆者在閲讀中也發現了兩件,學界此前似較少注意,在此略做討論。

第一件是《佛般泥洹後變記》(簡稱《變記》)。筆者在之前的論文裏已經介紹了此經的大致情況(67)參見拙文《聖迹、法滅與佛教歷史意識的興起》,《文史哲》待刊。。經文存在兩個版本,略本附在刊本大藏經《佛母般泥洹經》的末尾,廣本見於敦煌遺書S.2109。方廣錩編《大英圖書館藏敦煌遺書》刊佈了該卷圖版,並附解題。寫本的第1、2段分别抄寫宣講戒律的《新歲經》《恒水經》,第3段題爲《般泥洹後比丘十變經》,可以勘定爲《變記》,第4段抄寫結構和内容均與此經相近的《法滅盡經》。根據字體、紙張等特徵判斷,時代定爲5—6世紀寫本(68)方廣錩、吴芳思主編《英國國家圖書館藏敦煌遺書》第34册,廣西師範大學出版社,2014年,2—3頁解題,40—51頁圖版。。

敦煌遺書中的《變記》廣本内容大致分爲三段 : 第一段講佛滅後一千三百年間教團衰落的現象。第二段敍述佛法滅盡,人壽五歲,海水、大地盡皆沸騰。此後彌勒出世,諸沙門多有墮地獄者,而白衣升天。第三段言彌勒出世千歲以後的景象。藏内保存的略本只相當於第一段佛滅後一千年以内的描述。菊地章太認爲,藏内《變記》略本可能有梵文本依據,而敦煌廣本則是漢地增廣的形態(69)菊地章太《世の転変と戒律のゆくえ——〈般泥洹後比丘世變經〉の成立をめぐって》,《日本敦煌學論叢》第一卷,比較文化研究所,2006年,137—166頁。。這裏主要關注的是第三段 :

千歲之後,諸三昧尊經盡當到天竺北,彼土人民亦當學之。雖學尊經,好相嫉妒,隨俗因緣,外楊清白,内壞諭誦。既滅吾法,自墮地獄。(70)方廣錩、吴芳思主編《英國國家圖書館藏敦煌遺書》第34册,48頁。

曹凌認爲此段文字“或爲影射當時中國的僧侣和佛教情況之語”(71)曹凌《中國佛教疑僞經綜録》,上海古籍出版社,2011年,160頁。,這自然有一定道理。但在筆者看來,更像是對《道行般若經》授記預言的改寫。《道行般若經·持品》 :

佛語舍利弗 :“……怛薩阿竭去後,是般若波羅蜜當在南天竺。其有學已,從南天竺當轉至西天竺。其有學已,當從西天竺轉至到北天竺。其有學者,復當學之。”……

舍利弗問佛 :“最後世時,是般若波羅蜜當到北天竺耶?”

佛言 :“當到北天竺。其在彼者,當聞般若波羅蜜復行問之,當知是菩薩摩訶薩作衍已來大久遠,以故復受般若波羅蜜。”

舍利弗言 :“北天竺當有幾所菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者?”

佛語舍利弗 :“北天竺亦甚多菩薩摩訶薩,少有學般若波羅蜜者。”(72)《道行般若經·持品》,T08, no.224, p.446, a29-b12.

在經文的敍述裏,北天竺是佛法滅盡前夕般若經的最後歸著之地,雖然如此,那裏的狀況也並不樂觀,願意學習般若波羅蜜的修行者少之又少。《變記》第二段已經説十二部經被龍王取入海中供養,大法滅盡;第三段彌勒出世千年之時,一方面單獨提出“諸三昧尊經”的歸宿,一方面又强調“天竺北”這一地點。這些奇異的表達都讓人聯想或許《變記》的文字是由《道行般若經》點篡而成。

第二件是《冥祥記》劉薩訶聽觀世音所誦經。劉薩訶(慧達道人)是中古時期著名的神異僧,留下了大量的歷史記載和傳説,歷來受到敦煌學、民俗學研究者的重視。據饒宗頤先生研究,劉薩訶故事的史料有南方和北方兩個系統,前者以《冥祥記》《高僧傳》《梁書》爲代表,後者則包括道宣《續高僧傳》《集神州三寶感通録》及敦煌本因緣記等(73)饒宗頤《劉薩訶事迹與瑞相圖(摘要)》,《敦煌研究》1988年第2期,42—46頁。。南方系統記録的主要是劉薩訶在江南巡禮聖跡時的靈驗故事,《冥祥記》還花了相當的篇幅敍述他入地府的經歷。劉薩訶在地府聽觀世音菩薩説法,凡有千言。其中提道 :

經者尊典,化導之津,《波羅蜜經》功德最勝,《首楞嚴》亦其次也。若有善人讀誦經處,其地皆爲金剛。但肉眼衆生不能見耳。能勤諷持,不墮地獄。《波若》定本及如來鉢,後當東至漢地。能立一善於此經鉢,受報生天,倍得功德。(74)《法苑珠林校注》卷八六,2485頁。王國良《冥祥記研究》,137頁。

這裏突出了奉持《般若經》功德之殊勝,“其地皆爲金剛”的想法,也是直接來自《放光般若經·放光品》 :“當使諸天以天上爲座,使我成阿耨多羅三耶三菩所遊行處、所住處、坐處悉爲金剛,當學般若波羅蜜。”(75)《放光般若經·放光品》,T08, no.221, p.4, a26-28.特别有趣的是般若定本當來漢地的預言。案,《冥祥記》設定的劉薩訶生活年代在東晉太元年前後(376—396),筆者推測劉薩訶入冥故事的成立,也在此稍後不久,亦即晉宋之際,更準確地説,是羅什新譯尚未大行的時期。如前文所述,道安來到南方,掀起了對勘《般若經》異譯本的新學風,鳩摩羅什重譯般若經,大弘三論,般若學的討論進入一個新的時代。劉薩訶入冥故事所反映的,正是東晉後期南方信衆面對不同譯本無所適從的心態,以及熱切企盼般若經定本早日傳至漢地的願望。

六、 結語

《般若經》是最早成立的大乘經典部類之一,特别是進入21世紀以來,犍陀羅語寫本《八千頌般若》出土,其年代可以追溯至公元1—2世紀,恰與支婁迦讖譯《道行般若經》時代相當。這一發現不僅刺激了學界關於早期大乘佛典的興趣,也使漢語佛教語料受到重視。

本文的嘗試是將經序、僧傳和靈驗記等早期史傳記載拼合爲一張馬賽克圖景,藉以觀察《般若經》在漢地政治文化版圖上展開的學術脈絡。傳統的六朝史爲我們描述了一個般若學從依附玄學到脱離玄學而獨立的大致綫索。通過若干史實的考察,可以獲得一個突出印象,就是譯經文本的獲得和積累,在整個般若學的發展中發揮了極其關鍵的作用。不僅學術的傳衍隨著寫本的遷移而動,異譯本的積累也直接催生了對勘文本、整理名相的新方法。理解的深入背後,很大程度上意味著學術方法的革新,而學術革新的依托,往往是知識資源的新配置。