某院医务工作人员锐器伤目标性监测3年回顾分析

朱玉婷,倪明珠,孙艳,丁韧,胡秀琼,磊彤华,卞呈祥

(1.芜湖市第二人民医院;2.皖南医学院人文与管理系,安徽 芜湖 241002)

目前,锐器伤仍然是医务人员职业暴露中主要的危害。锐器伤给带给医务人员的危险不仅仅只有破损处的创伤,其更大的风险在于潜在的血液体液感染的威胁。根据文献报道,2000年世卫组织估计受污染的注射器导致了2 100万乙肝病毒(HBV)感染(占新发感染的32%),200万丙型肝炎病毒(HCV)感染(占新发感染的40%)和260 000例艾滋病毒感染(占新发感染的5%)[1]。锐器伤后暴露与被HIV、HCV、HBV污染物而发生感染的概率分别为0.3%~0.5%、4%~10%,6%~30%[2]。其危险显而易见,因此锐器伤的监测工作成为医院感染管理工作的一项重要内容。本文通过对某医院3年的医务人员锐器伤伤害分析,了解伤害发生的流行病学特点,为医护人员的锐器伤预防提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究资料 2015—2017年根据某三甲医院医院感染管理科制定的《医务人员锐器伤登记表》上报的医务人员职业暴露情况资料。

1.2 研究方法 回顾性调查2015年1月至2017年12月该院医务人员及护工锐器伤的发生情况,包括发生锐器伤人员的基本情况、锐器伤发生地点及环节、锐器伤的使用目的及暴露源、锐器类型与严重程度、锐器伤的防护、锐器伤后处理措施等内容。

1.3 统计学方法 使用明科软件录入资料,应用SPSS17.0统计软件对数据进行分析。计数资料采用统计描述及检验。

2 结 果

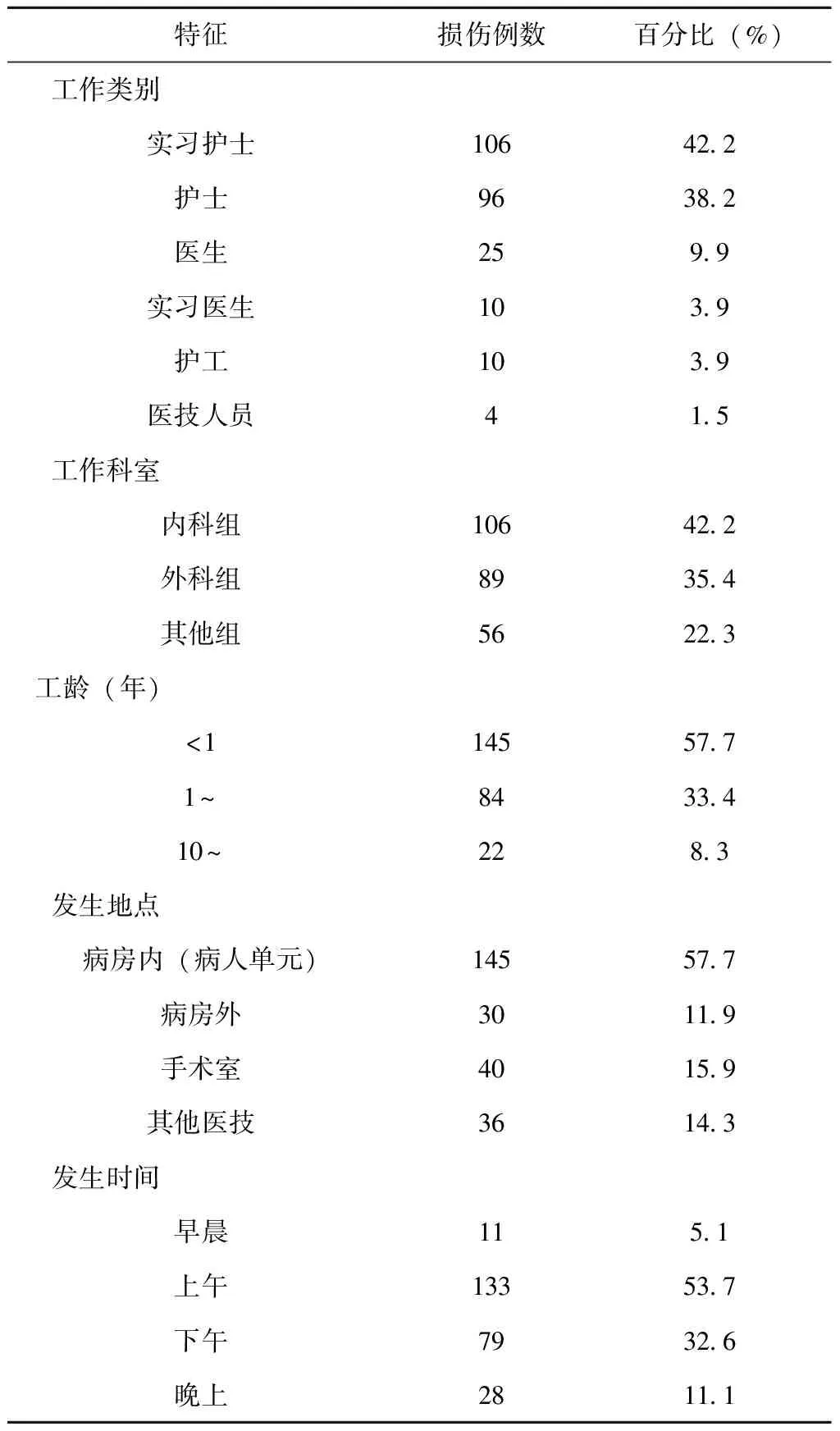

2.1 锐器伤发生的人群特征 以在院2 055名医护人员、120名护工 及年均434名实习医生护士为监测对象,3年共监测上报职业暴露人员251名,见表1。

2.2 锐器伤发生的地点及时间 锐器伤发生的地点及时间内容见表1。

2.3 锐器伤发生的操作环节 在锐器使用中,发生伤害的操作环节排在前三位的分别是为拔针时78人(占31.1%),丢弃前针头等锐器物处理33人(占13.1%),手术中(缝合或切开时等)23人(占9.1%)。其中和针头相关的操作有经拔针时(72例)、丢弃前针头等锐器物处理(33例)、给针头重新套上针帽(22例)、拔直针头时(13例)、经皮注射时(13例)、套上针帽或安瓿(9例)、分离针头与注射器(2例)、输液结束拔针时(1例)、安装针头时(1例),共计166例,占比66.1%,见表2。

表1 锐器伤一般情况

2.4 锐器伤的职业防护 医务人员乙肝疫苗未接种及接种年数大于5年的有193人(占76.3%),暴露源中有有70位患者确认感染乙肝,13人确认患有丙肝,47人梅毒可疑,1人确认及2名疑似为患有艾滋。经过院感科审核共为36人接种高价免疫球蛋白,为42人接种乙肝疫苗,为47人注射苄星青霉素预防梅毒,在疾控的指导下为3人预防HIV。追踪随访92暴露人,无一人发生感染。

在自我防护方面,工作中未戴手套的193人比例(76.8%)显著高于10人戴双层手套的比例(3.9%)。173人(占68.9%)认为是由于自己的原因造成的,在认为伤害是由自己造成的人中有157人(78.8%)操作中没戴手套,比例高于伤害非由自己造成(61.0%),而认为伤害是由自己造成的人中有7人(3.5%)戴双层手套,比例低于伤害非自己原因造成(5.0%),说明增强自我防护意识有助于降低锐器伤的暴露,见表3。

表2 锐器伤害发生的操作环节

表3 发生锐器伤时的个人防护情况

3 讨 论

调查期间该院年内平均在院职工包括相关物业人员2 609人,3年上报251例锐器伤,年平均暴露率3.2%,略高于相关学者的研究[3]。其中工龄在1年内的年轻医务人员尤其是实习护士是锐器伤主要的伤害对象,孙海秋等研究显示国内实习护士的针刺伤率约在65%[4],由于实习护士对疾病的认识不全面、临床经验不足,自我防护意识低,操作不熟练等原因,说明他们仍是锐器伤防护重点教育的对象。内科组相对于外科组更容易发生锐器伤,这与相关调查研究结果并不一致[5],原因与此次调查中护理人员在伤害人员的构成比例达到80.2%。且与操作环节中针头相关的操作占比达到66.1%有关。针刺伤仍然是锐器伤的主要伤害,其构成主要由护理人员组成,手术过程中的缝合、切开动作是造成医生锐器伤的主要伤害。伤害主要发生在上午的时段,这与医疗场所主要的的诊疗操作集中在上午有关。病房内是主要发生锐器伤的场所,并且操作发生的环节主要集中在诊疗完成后,比如拔针时、丢弃前针头等锐器物处理、给针头重新套上针帽时。

虽然医务人员诊疗活动中容易暴露于锐器伤,但在调查中,其表现的自我防护意识并不强,通过分析在越是自我保护意识强的医务人员其发生锐器伤是由自己原因造成的概率越低,说明提高自我保护意识对预防锐器伤的发生有积极的作用。本院每年为职工免费接种乙肝疫苗,但从上报的情况看,仍有76.8%的上报人员未受到乙肝疫苗的保护。

该院在锐器伤方面已开展多年的工作,如每年定期对新进实习生和新进工作人员的培训,开展职业暴露演练,组织锐器伤的上报追踪工作等,但目前面对越来越复杂的医疗环境,以及新的理念的不断更新,工作仍需不断改进,具体的建议综合以下几点:(1)针对自我防护意识低、防护知识缺乏开展教育培训 培训对象主要为护理人员,新进以及工龄较短的医务人员,以及从事接触锐器的护工,培训的内容应尽可能的囊括血源性传染病的知识、锐器伤安全操作方法、安全防护用品的使用方法、发生暴露后的处理方法等职业防护知识,培训的方式应多样化,如开展操作示范、现场点评、头脑风暴等,目的旨在重视培训的效果,不能仅仅按照规章制度为应付上级检查而开展相关培训,而使培训流于形式;(2)针对锐器的使用目的和操作环节规范安全操作 对锐器伤重点环节进行规范管理,重点关注锐器使用后,联合医院其他行政部门制定锐器使用的SOP,如实施静脉输液撤针的标准化操作,胶布缠指法的操作,正确传递手术器械的操作等。除此之外,医务人员在临床实践中应通过戴双层手套、使用安全器具作为必要的防护,如使用一次性回缩式静脉留置针,使用安全保护的锐器等[6-7]。安全保护锐器应控制价格,才具有替代的可能性;(3)加强锐器伤的防护流程上加强管理,一方面,应用PDCA等方法持续分析锐器伤发生的原因,作为改进的依据,在上午时段在重点部门增加人员配置,实施弹性的排班。另一方面,在锐器伤的上报上,应鼓励上报,简化上报流程[8]。

综上所述,锐器伤的职业防护工作仍是任重道远的工作,在提高上报率的同时,不断分析影响锐器伤发生的原因,需要加强指导,给医务人员创造一个相对安全的职业环境。