共同体与“内卷化”悖论:新生代农民工城市融入中的社交媒体赋权*

■ 高传智

一、问题的提出

“新型城镇化”是我国2020年全面建成小康社会的战略抓手,完成1亿左右农民工为主体的常住人口在城镇定居落户,成为“十三五”规划目标。同时,全国劳动力增量高峰已经过去,发达地区争夺劳动人口这一经济发展稀缺资源的竞争日益加剧,开始放松农民工落户限制。在政策和经济的共同作用下,农民工城市融入课题研究的现实价值凸显。社会融入的本质特征是主体间的交互性,信息、知识和情感在交往过程中的互动关系,是分析主体能否融入社会的重要内容,也是关注社会融入问题的源头。①社交媒体正以其交互性见长,在新生代农民工城市融入方面的赋权潜能亟待挖掘和呈现。

桑园工业园是以东莞市最早的工业园区之一,其所在的桑园社区户籍人口9600多人,外来人口80000多人,大多为外来务工青年,集中在工厂的一线生产岗位。JL社区公益服务中心(以下简称“JL”)是桑园社区内一个由外来新生代农民工自己运作的民间组织。2016年8月,该中心将定位设定为“致力于服务工业区里的外来工其及子女,促进他们融入社区、融入城市”②,并开设了微信公众号、微信群、微博等社交媒体,在职业技能培训、工作机会分享、合作租房和群体电商、公益志愿者组织、子女教育以及文娱活动等方面进行交流。作为当地自生自发的新生代农民工融入城市行动,具有潜在的典型意义和研究价值。本文以此为个案,考察嵌入在日常生活情境中的社交媒体,能否以及如何在新生代农民工城市融入实践中赋权。遵循赋权的过程、结果分析框架③,研究问题包括:

RQ1:日常情境下社交媒体在案主融入城市进程中的赋权结果及成因;

RQ2:在此过程中社交媒体赋权在案主日常生活情境里如何展开;

RQ3:本案对社交媒体赋权的实践和研究有何经验意义。

二、研究设计及方法

赋权研究注重情境和历时性。在研究设计方面,笔者在2016年8月实地接触该个案,保持跟踪观察至2018年4月,期间参与其线下集体活动,至工友家中(租住地)探访,对机构的组织者和参与者进行了三十余人次访谈,以尽可能地熟悉案主日常生活情境。在赋权效果的数据获取方面,为避免单一时间截面数据难以进行结论推断的缺陷,笔者于考察期间围绕社交媒体的使用情况和效果先后进行了三次问卷调查:一是在2016年8月以参与JL初期活动的19名工友为样本,同时辅以焦点小组访谈,将之作为赋权效果的起点参考数据;二是2018年4月在JL的工友微信群中做了赋权效果评估的随机抽样问卷调查,作为赋权效果的结点数据;三是考察期内在该工业区的三家工厂④以偶遇抽样方式,问卷调查了未参与JL组织的74名外来工,将之作为与参与JL活动工友的参考比较数据。

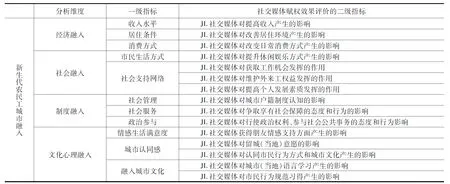

在测评维度方面,当下研究者们关于中国农民工城市融合内涵的界定,基本上沿用了西方学者在国际移民问题研究中对社会融合所下的定义,即从内涵维度上来看,渐进地囊括了经济层面、行为层面、社会身份层面、心理层面及文化层面等多维度内容。⑤因此,赋权结果问卷调查问题的设计原则,采用社会学界常用的测评新生代农民工城市融入的四维框架⑥,即将JL社交媒体的赋权效果,与外来工与所在城市的经济融入、社会融入、制度融入、文化心理融入联系起来。其中,经济融入维度考察JL社交媒体对工友收入水平、居住条件和消费方式三个一级指标的影响;社会融入维度考察市民生活方式和社会支持网络两个一级指标;制度融入维度考察社会管理、社会服务和政治参与三个一级指标;文化心理融入维度考察情感生活满意程度、城市认同感和融入城市文化三个一级指标。在上述一级指标下,细化设立社交媒体赋权效果主观评价的二级操作性指标,在经过问卷预调查测试后,考虑调查问题及答题便利,采用“显著”“一般”和“无”三级量表。具体见表1:

表1 测评维度

考虑到调查数据的“内生性”(Endogeneity)问题,本文未对问卷作基于量化处理后的因果推断,而是以被调查者的主观评价感受作为数据来源,以此获得描述性统计数据作为情境研究的阐释参考。“内生性”是指由于总有某种无法观测的个人能力或者异质性的存在,基于观测数据的定量研究,其单方程经典回归模型系数统计显著与否,本质上只能说明该对变量在统计上是否具有关联,至于孰因孰果,以及这一关系的真正体量,却因偏误重重而无力推断。⑦对于外来工的城市融入而言,有太多因素影响他们的城市融入行为和心理表现,如果没有严谨的控制对比试验条件,只以统计技术作为媒介效果因果推断的指针,很可能是因为研究者被所身处学科局限的媒介中心主义视角所误导。

在研究方法方面,主要采用非参与式观察、网络民族志、深度和焦点小组访谈、抽样调查、文本和话语分析。

三、赋权过程及分析

正如罗杰斯(E.M.Rogers)在《赋权与传播:来自社会变革的组织经验》中指出的那样,“通常一个未被赋权的个体需要外界的刺激才能得到赋权。在一般情况下某个改革推动者(如培训师、社区组织者等)作为关键人物使赋权的过程得以可能”。⑧JL社交媒体赋权的关键人物是1986年出生的时年30岁(JL成立时)的P。2004年,中专毕业的P离开家乡湖南来到深圳,在一家电子厂做流水线普工,“下班后不知道去哪玩,在宿舍没有人聊天,也没有朋友,日子很是无聊。”⑨很多工友和自己一样,工作乏味、生活单调。2008年,P遭遇工伤,维权中接触了公益机构。2009年3月,P报名参加了北京一家劳工机构开办的“工人大学”,接受农民工权益意识和维护的培训。2013年3月,P辗转来到了东莞东城区桑园工业园一家物流公司打工,同时加入了当地的一家草根公益组织LYS,也就是JL的前身。三年后,P成为该组织负责人,更名并启动了促进工友社区融入、改善城市生计的JL公益项目。

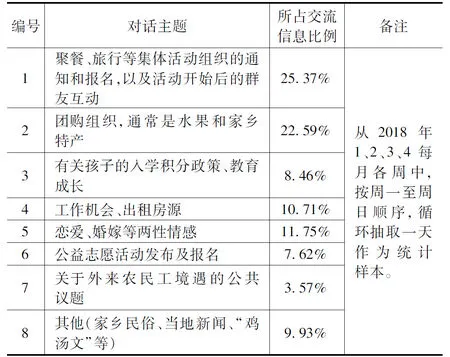

在P看来,融入当地“就是解决在衣、食、住、行、教育、医疗、归属、文化、就业等方便的问题”。为实现上述目标,JL的活动是在现实和网络空间同时展开。现实中依托一间约60平米的图书室,用于活动召集和阅读交流。网络上则开设了JL的微博、微信公众号和微信群,但实际上前两者很快就停止了更新,原因是“没什么人看”,微信群就此成为唯一的网络交往空间,同时也是“JL最重要的工作平台,平时大家都靠它联络”⑩。截至2018年4月30,JL微信群中包括笔者共计137人。对比JL成立之初,随着人员的增加,群中每天的信息互动也变得活跃,从最初的每天十几条,发展到2018年4月底通常的二到三百条,如果遇到节日假期或集体活动,则会突破四百条。微信群中的话题主要集中在以下八个方面(见表2)。

JL微信群中“人气”最旺的时候,就是聚餐和旅行等集体活动的召集和发布。活动消息都是在群里提前发布时间、地点,有意参与者连续报名接龙,组织效率很高,线下活动和微信群形成了充分的人际交往互动。聚会基本是每月都有一到两次,时间选择周末或节假日,每次二三十到五十人不等,多以家庭为单位。以2016年8月笔者参与的一次聚餐活动为例,虽然一些参加者在群里并不认识,但聚餐形式是烧烤,烹饪简单,大家一起动手,加上有孩子作为共同话题和活跃气氛,彼此间很容易攀谈熟悉。活动现场微信群依然发挥作用,参与者把现场有趣味照片和小视频发到群里,不仅引发现场参与者的评论,还让未参与工友如同观看现场直播,群里互动热烈。线上与线下两个时空既平行,又因为活动现场参与者就群里的某张照片、某句调侃而与身边人笑谈产生交叉。

表2 JL微信群中的话题构成

微信群里的人际关系网络一经建立和巩固,经济合作就随之而至。首当其冲的是家乡特产,因为有群内形成的熟人关系,不必太担心质量或价格欺瞒,同时还有互相帮衬之意,所以这种活动一般都会获得积极响应,即使平时不发言的人都会参与这种合作经济。进入夏季,报名在当地批发市场团购蔬果更加频繁,三两天都会在群里组织一次。这种增收节支的经济合作逐渐扩展到电单车、自行车、电冰箱、冷气扇等二手用品交易。

子女教育和两性情感也是群里讨论的热点话题。前者主要涉及当地入学信息,如幼儿园评级、中小学积分入学政策,以及孩子成长引导经验。近年来“寒门难出贵子”的现象已经引起关注,工友虽然不知道“阶层固化”这样的概念,但切身体验让他们很清楚教育几乎是改变子女命运的唯一机会。但受制于打工地公立中小学招生资源有限,私立学校费用无法承受等现实困难,孩子上学始终是一个有些沉重的论题。而时不时围绕两性情感开的玩笑,会让群里的气氛欢快起来。但也偶有例外,如2017年11月28日,一个刚辞工回家的打工妹在群里倾诉,因为家乡有女孩年纪大了不出嫁,会给家人带来不好影响的迷信说法,自己正在遭遇“逼嫁”——不嫁人就不让再住在家里。这立刻引发了群里一场关于婚恋、男女家庭地位和经济收入与感情关系的大讨论,有二十六人参与,发言条数超过400条。

工作机会和住房条件是影响外来工生活质量的最直接因素,JL微信群中话题也常有与之相关。桑园工业园内企业主要生产电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具,属劳动密集型行业,对一线工人专业技能要求不高,只要经过一天甚至半天培训即上岗,因此工人流动性大。有的工厂常年在门口设立招工点,JL微信群中也会发一些招工信息。一线工人月收入普遍在3000到4000元之间,以WY公司为例,底薪1510元,工人每班工作10个小时(两班倒八点到八点,刨除午饭、晚饭各一小时),每月休息3到4天,这样月总收入才可以达到3000多元,该公司负责招聘的人力资源X认为靠此收入,基本不可能在房价普遍每平过万的东莞买房。因此工人要么住集体宿舍,要么租房。出租房是当地人自建隔成的单间,面积在6到12平米之间,配一张硬板床后空间所剩无几,月租金200到260元,但需要缴纳的水电费普遍颇高,是当地民用价格的两倍左右,电价会达到1.5元每度,当地夏季湿热漫长,这对工友是一笔不小的开支。因为房东收取水电价不一,再加上经常有辞工、换工,租房信息也就成为JL微信群中的常见话题。

作为一个公益性组织,JL在群里会发布一些当地政府组织的志愿服务活动,也常有工友积极响应。除了助人心理外,当地政府的规定参加公益服务可以换取子女入学积分的政策激励也是重要原因。但在有JL微信群之前,极少有工友会参与这些志愿活动,因为不知道有这方面的政策,入群后经常看到这方面的政策介绍才有了变化,有些工友成为志愿骨干后,还会把自己了解的活动信息发到群里,让其他群友参与受益。另外,偶有工友从一些劳工自媒体上转发的有关外来农民工境遇的文章,但这些公共议题获得的回应寥寥。

除上述主要话题以外,“家乡”也是微信群里的一个交流主题,尤其是在春节等传统节日,例如“春运,对富人来说,是一场荣归故里的盛宴;而对穷人来说,只是一场悲欢离合的迁徙”。除了发红包、祝福,返乡的工友会把各地的年俗和乡戏片段发短视频,有时还会发语音说各自的家乡话互猜意思。微信群汇纳的这些信息,让工友们即使身处乡村中国各个角落,依然能够共同拥有一个交流空间,维系着在打工地形成的情感联系和支撑。同时,这些乡土文化信息的发布者,都带着“秀一下”的自豪感,也传递出他们对故乡文化的眷恋。值得注意的是,也有些工友发东莞当地过年民俗的视频,表明他们在潜移默化中一定程度上接纳了当地文化。这种文化心理上的融入,还体现在群里有时出现当地新闻的转发,说明他们并非全部都是秉持“过客”心态的外来者。

“过客心态”被认为是打工群体最显著的心理特征之一。但从居住地的稳定性来说,打工者倾向于在一个地方落脚的趋势是明显的。八十年代后出生的农民工多是二代农民工,实际上他们中的很多人已经不习惯回到家乡生活,“我来东莞十年了,觉得东莞才是适合我的地方”,“回去了也不会干家里种苹果剪枝那些活”。但要留在打工地,又面临经济收入和福利保障上的瓶颈。2017年发布的一项专门针对东莞市外来蓝领农民工城市定居意愿调查表明,45.8%的受访对象对未来定居哪里“说不清楚”,因此“过客心态”实际上是去留两难情势所迫后的茫然无措。JL微信群的“建群意义”公告里,所说的“传递正能量,做正能量的事,交流学习的地方”,正是寻求纾解这种心态和其背后的约束因素,而这种嵌入在外来工日常生活中的微信交流行为,其效果是否能达到设计预期,则需要时间来检验。

四、赋权结果及分析

2018年4月,笔者在JL微信群中做了样本为50人的赋权效果随机问卷调查,获得有效问卷46份。人口学特征为男性12人,女性34人,年龄范围20至40岁为78.26%,剩余21.74%为40到50岁之间,二代外出务工人员是其主体。文化程度高中、中专或中技者比例最高,为41.3%,初中、大专次之,比例均为23.91%,大学本科为6.52%,小学为4.35%。收入集中在3000到4000元和4000到5000元之间,分别为39.13%和34.78%。另外,65.22%的受调查对象有入籍定居意愿。影响入籍意愿的主要原因,是经济收入不足以在当地扎根,比例为63.04%,这说明大部分受调查对象有融入当地社会的现实需要。

在对JL微信群的接触方面,近一半的被调查对象每天都会多次浏览,另外还有30%每天都会看一下,说明该微信群对加入者有较强的粘性。在传播参与方面,超过一半的被调查对象比较活跃,每天都会发言的踊跃者占比15.22%,两三天发言一次的经常发言者为34.78%,但也有为43.48%的被调查对象是偶尔发言者,十天半月才发言一次,不活跃的主要原因是不习惯多讲话、与大家不够熟悉等。需要补充的是,JL微信群成立之初时曾以子女入学作为服务重点之一,因此群友中子女在身边者约占60%,他们基本为80年代生人,在当地打工近十年,有的已经进入工厂管理层,因此收入、学历水平都略高于一线工人。

在促进外来工城市融入方面,以下是加入JL微信群后,工友们在经济、社会、制度和文化心理四个分析维度上自评受到的影响效果数据(表3):

从调查数据来看,受访对象对JL微信群在促进自身城市融入的作用总体上比较认可,在14项二级评价指标中,有12项被超过一半的受访对象认为产生了积极影响。对调查数据进行赋值加权后比较,发现JL微信群在文化心理融入方面产生的影响最大(分值为222.03),其次是在制度融入方面(分值为218.84),第三为社会融入方面(分值为210.74),在经济融入方面得分最低(分值为195.66)。从分项指标看,JL微信群在“情感方面的温暖和支持”作用最强(分值为263.05),其次是“改变日常消费方式(团购、拼单等)”和“改变休闲娱乐方式(旅行、聚会等)”,赋值加权后得分均为234.79。并列第三的是“维护自身劳动权益”和“增进对城市户籍制度的认知”,分值同为223.91。JL微信群影响最弱的是“获得新的工作机会”(分值为162.5)和“改善居住环境”(分值为163.05)。结合调查数据和访谈材料,归纳出以下赋权效果。

表3 经济、社会、制度和文化心理四个分析维度上自评受到的影响效果数据

1.凝聚共同体意识

调查数据表明,JL微信群在促进外来工在获得情感支持方面效果最为明显,接近70%的受访对象感受到了来自群体温暖。在他们看来,“工厂里的人情是很淡的”,“有一次班上突然发高烧,还得顶在线上,那时就感觉快点死掉算了,太难过了”。而独自漂泊在外,更加剧了这种无助感,“没有亲人在这,在外面空落落的,心里没底”。JL以及微信群的出现,让“原子化”存在的工人们有了交往平台,“没有JL之前,我们之间全都不认识,回家洗衣、冲凉、睡觉,起来上班,也没什么聚会,下班之后交际圈非常有限。在厂里干久了,像机器一样,根本不知道今天有没有打雷、下雨,(发生)地震都是从新闻里看到的”,“(现在)像大家一起出去玩一玩,有群体在一起,人感觉都会不一样”,“很多工友、邻居、小朋友他们都会成为很好的朋友,有时候常常会有互相的帮助,这些是能看得到的改变。”作为彼此高度信任和勉力分担的一个具体体现,是JL群内自发组织的“社区妈妈”互助活动,一些女工轮流照顾父母下班前就已放学的孩子们。

这种通过线上和线下交往形成的群体感,促进了JL工友之间共同体意识的建立。共同体(Community)概念最早可以追溯到德国社会学家滕尼斯(Ferdinad Tonnies)在1887年发表的《共同体与社会》,意指建立在自然情感一致基础上、紧密联系、排他的社会联系或共同生活方式,这种社会联系或共同生活方式产生关系亲密、守望相助、富有人情味的生活共同体。随着社会发展,当代共同体意义得到极大的扩展,但总体而言离不开共同的目标、认同与归属感这三个基本要素。其中,共同目标是共同体生成的前提,身份认同是共同体生成的基础,归属感则是共同体维系的纽带。

对于JL微信群的工友而言,获得尽可能好的生活状况是他们的共同目标,这也正是他们背井离乡来到东莞的初心。身份认同简单来说是“我是谁?”,是自我身份的一种追问和确认。在2018年4月进行的问卷调查中,同时设置了与2016年8月所做两次问卷同样的问题,将三者数据对照,能够体现JL微信群及其中发起的线下活动,对工友身份认同的正向影响,在回答“您是否有农村外出务工人员同属一个阶级的感觉”时,2018年调查的JL工友(以下简称样本一)有58.7%的比例选择“是”,而此前的调查数据分别为47.4%(样本为JL初创期参加工友,以下简称样本二)和38.4%(样本为三家附近工厂外来工,以下简称样本三),身份认同的比例有了明显增加。

建立在身份认同基础上的共同体意识,推动成员更加关注群体利益。在回答当“发生与您自身利益相关的社会热点事件(如退休年龄政策调整、外出务工人员积分落户政策制定),是否会使用社交媒体发表自己意见、参与讨论”时,样本一的肯定回答比例为47.83%,而样本二仅为26.3%,样本三为37.8%;另外,共同体内相互温暖的情感联系,也让一些负面情绪的比例有了大幅下降,在回答“工作中您是否有被剥削的感觉”,认为“有”的比例样本一为34.78%,样本二为78.9%,样本三为53.4%。在回答“工作中您是否有劳动权益被损害的感受”时,回答“有”的比例样本一为32.61%,样本二为63.2%,样本三为54.8%。

虽然样本一与样本二在个体上并非完全重叠,但仍具有一定的标示意义。另外,值得注意的是,对样本二与样本三的数据比较后发现,初入JL的工友较之一般工人在身份认同、行动意愿比例都要低,而在被剥削感、权益损害感都要高,但此后样本一的上述数据都完成了对样本三的逆转,这在相当程度上指向JL对工友所产生的影响之大。

2.固化“内卷化”倾向

调查数据还表明,JL微信群在促进工友经济融入方面作用最弱,具体表现为在“获得新的工作机会”和“改善居住环境”方面,分别只有32.61%和21.74%的工友,认为得到了实质性帮助。经济收入是影响外来工定居城市的最大因素,工作机会则直接决定了收入状况,所谓“安居乐业”,居住环境的意义不言而喻,工友们对微信群在上述两方面的作用评价最低,个中原因和产生影响值得探析。

在JL微信群中,工作机会主要有四种信源:一是有工友发问找工作,然后有自己工厂正在招工的工友会给予回应;二是当地政府人力资源微信公号每月发的一些招聘信息,然后JL微信号进行转发;三是有与JL有过合作的工厂人力资源部门,委托JL在群内发布用工信息;四是有工友在群内直接寻求合作工作信息,多是临时短工和自己接的手工活。

在上述信息来源中,获得群友反馈相对多的是信源一和四,反应一般的是三,几乎没有反馈的是信源二,原因是工友们认为政府发的招聘广告都是工厂直接提供的,如果不是当地的几个大厂,那么收入信息都无法信任,“说是一个月5000块,但有一些苛刻条件,比如一个月不准请假,加很多班才能达到”。而工人们自己交换的工作信息最为可靠,因为有切身体验或是比较了解工厂情况。因此,JL微信群中的工作信息主要还是来自工人内部交换,但因为当地工厂工资差距不大,虽然籍此获得工作维持生活,但收入也难有明显改善,因此对从微信群内获得新工作机会的评价不高。

租房信息的来源主要有两种:一是JL使用来自在壹基金提供的9万元启动资金,承租当地居民的三栋公寓共计57个房间,然后每个房间在承租价上加20元平价转租,作为公寓管理劳务以及实现机构的经济造血功能;二是工友们分享当地居民房东直租的信息。JL公寓虽然较直租房的服务好,但作为二手房东价格竞争力低。而近几年当地外来工实际收入在下降,原因是当地的劳动密集型产业订单减少,生产萎缩利润下降,工人1510元的底薪也是当地的最低收入标准已经三年没有调整,与此同时生活资料物价又在上涨,在此背景下,价格因素是工友租房的决定因素,因此JL的公寓出租率停留在80%,项目总体处于亏损状态更无法降价,而直租房又存在押金难退、管理不善等问题,所以工友们虽然不至于无处安身,但在微信群中也难有居住改善的获得感。

不过即使收入走低、居住环境逼仄,但微信群中极少有人讨论离开桑园,或者探讨新的个人发展方向,尤其是那些已在当地打工五年以上的工友,“在这个地方待久了,人啊环境啊都熟悉了,然后哪里都不想去,再也不想换地方重新开始适应”,“这个厂不行了,就在附近再换个厂,等等看也许会有转机吧,反正差不多的工作也不难找”。即使JL微信群中P会转发一些社会创业项目和技能培训,但也因工友对此信息缺乏信任或心理感觉较远而极少有人问津。总体来看,JL微信群建立起来的共同体,让身处其中的外来工以极低的信息沟通成本,在群体内部不断扩展各种社会关系和联系网络,得以长期维持着满足基本生活需要的收入和居住水平,但同时也在职业选择范围和生活空间上无法跳出内部循环,呈现出“内卷化”固化的趋势。

“内卷化”的基本含义是指系统在外部扩张条件受限的条件下,内部不断精细化和复杂化,但始终无法发展到一种更高级形态的过程。自2001年起,国内不断有学者将此概念用于分析新生代农民工的社会认同与城乡融合关系,并从社会交往、社会认同和社会支持等多层面加以揭示。从社会交往来看,外来工与当地市民只限于劳动生产和日常生活,几乎不涉及情感方面,当无法融入城市时不得不在内部小群体内寻求社会交往,而同质化群体内部的共同语言加剧了这种内部紧缩。从社会认同看,新生代农民工对农村归属感不强,又感到城里人根深蒂固的歧视,这种归属感困境也会导致他们自我认同内卷化。从社会支持看,农民工的私人型社会资本匮乏,大多只能依赖自己群体中的亲密伙伴获得情感支持,因此情感状况也呈现出内卷化趋势。虽然有关农民工内卷化的社会学研究较多,但没有注意到新兴社交媒体对此趋势的影响。JL微信群的实践表明,社交媒体一方面促进了外来工建立共同体意识,让他们在内部有限的资源环境下互信互助,但另一方面又因其频密低廉的信息传播优势,在客观上强化和固化了上述内卷化的三个层面,加深了外来工群体延续独立又孤立的生存往复状态。

3.难以跨越城乡“断裂”

农民工融入是一个动态综合过程,它以最基本的物质经济满足为基础,以身份认同与社区归属为终点。JL在促成身份认同方面效果最为明显,但所建立的身份认同,既非农民也非市民,而是“外来工”这一双重边缘身份,并没有实现融入所需的当地社区归属。从调查数据看,“文化心理”维度的得分虽然最高,但主要来自“情感方面的温暖和支持”高达69.57%这一强效果认同比例的支撑,而在“长期居留当地的意愿”“对当地市民行为方式和城市文化的认同”以及“学习当地语言和市民行为规范的意愿”三个指标,强效果认同比例并不高,分别为23.91%、28.26%和30.43%,位列十四个二级指标中的倒数二、四、五位,表明JL微信群在促进融入的文化心理层面效果相对较差。

在JL负责人P看来,虽然他们在微信群里经常转发当地的公益活动,群友也有积极参加,但和当地居民的交往、情感并没有因此加深,原因是当地居民并没有在心理层面接纳外来工,“我们是很愿意去跟那个本地人交流,但是本地人有很强、很强的那种优越感,有歧视性的东西在里面,他们不愿意和你多交往”。在JL机构及其前身扎根当地5年的过程中,虽然努力尝试与当地人发展关系,但在上千户当地居民中,只有五户会间或参与他们的活动,而且这五户中有四户是女主人从外地嫁来落户,另一户虽是当地人但有常年在外工作的经历。访谈中一些工友也提及与当地人的矛盾,经常会因为孩子嬉闹或其他生活琐事被斥责。笔者也观察到,虽然JL多次组织活动邀请当地人参加,但除了一次有一个房东参加烧烤,其他并无当地人参与。

除了与当地人交往的冷遇之外,现实生活中的一些制度设计,也消弱了JL微信群心理融入的效果。当地政府组织的社区活动,都是基于有当地户籍的居民,外来工则被排除在外。桑园社区当地人也有自己的微信群,由居委会设立,群内也会组织一些有补贴的培训和提供小额贷款的创业项目,但都只是面向本地户籍居民。这让外来工感觉和本地人“完全是两个阶层,全部断裂起来的”。户籍制度是这种“断裂感”的主要根源,改革开放使中国建立起更具有现代特征的社会结构,但也形成了以城乡差距、贫富差距为表征的社会断裂带,背后的阶层分化、固化不容忽视。因此,即使桑园社区内本地人口不足外来工人口的八分之一,且受益于外来工经济,但在心理和物质层面都存在难以跨越的鸿沟。笔者也曾以JL微信群的“内卷化”效应征询P,对此他表示很无奈,“那个经济和居住更高的层次,他们(群友)在我这无法获得的话,那他们在其他地方也无法获得,因为程序就是那种断裂的程序,(外来工和本地人)是处在两个世界里”。

五、结论与讨论

通常把赋权分为个人能力、人际交往、社会参与三个评价层面。在本案中,JL微信群凝聚起工友的共同体意识,密切了群体内部的人际交往,促进了社会公共事务的参与意识和行为,在一定程度上提升了外来工个体在当地的生活适应能力。但与此同时,作为外部扩展条件受限的共同体,与“内卷化”又是一个互为悖论式的存在,微信群信息交互便捷的社交媒体固有属性,与群内家庭般的情感氛围和建立其上的信任感相互促进,进一步固化及深化了外来工群体在城市融入过程中的内卷化趋势,使工人在职业选择、居住空间等个体发展层面上,长期处于既无渐进式积累,也无渐进式增长的低水平重复状态。综上,微信群在JL社区融入的实践中,呈现出既增权又减权的复杂共存面向。并且,在当下城乡二元体制背景下,JL微信群线上、线下活动,都难以逾越外来工城市融入的阶层断裂鸿沟。

要破解社交媒体在新生代农民工城市融入中的这一赋权悖论,首要条件是消除共同体的向外扩展的限制条件,包括调整城乡利益关系,改革户籍制度、教育制度、歧视性劳资关系,建立城乡一体化的社会保障制度,废除潜在的隐形身份壁垒以及错综复杂的制度性利益分配格局。其次,要认识到,上述制度变革涉及的利益格局和关系盘根错节,变革必然是一个长期渐进的过程,而且即使实现了制度革新,也很难在短时间内消除城乡基于制度依赖所产生的经济、文化差异,因此要经常性地进行一些操作性的改革,例如政府要在消除城市人对外来工的歧视上下更多工夫,给予外来工民间组织更大的活动空间和资源支持,以培养外来工更为进取的融入姿态。

本案在知识生产层面的思考,借用社会学者对本土化知识的研究体验,认为同样作为一门经验研究学科的传播学,其关于传播现象所形成的知识,原初形式都是本土知识,即关于特定地域、特定时间、具有特定文化内涵、在特定社会结构约束条件下发生的人类传播实践活动。因此,关怀本土知识是研究者的本职工作,否则传播学就失掉了作为经验事实的文化含义和生活形态。社交媒体作为嵌入被研究对象日常生活中的信息工具,追寻其作用和价值,应该将其还原到研究对象所处的特定时空,以经验的手段获取他们的意义建构实践和讲述记录,就像已有传播学者指出的那样,去发现人们如何通过移动社交媒体,来重塑空间、交往与人际关系,建构自己的群体归属,进而探索新传媒技术研究从“媒介化”向“中介化”的路径转换可能,去发现是哪些元素的相互交织,在重构我们民族、文化和政治共同体认同的社会蛋白质。

注释:

① 陈成文、孙嘉悦:《社会融入:一个概念的社会学意义》,《湖南师范大学社会科学学报》,2012年第6期。

② JL公益机构宣传语,2016年9月。

③ “过程”关注的是赋权行动如何具体展开;“结果”则是评估、测量赋权所带来的社会后果。参见Douglas D.Perkins & Marc A.Zimmerman,EmpowermentTheory,Research,andApplication”American Journal of Community Psychology,Vol.23,No.5,1995,pp.569-579.

④ 分别为MRD塑胶玩具厂(港资)、TD电子厂(台资)、ESK汽车配件厂(日资)。

⑤ 韩俊强、孟颖颖:《农民工城市融合:概念厘定与理论阐释》,《江西社会科学》,2013年第8期。

⑥ 王佃利、刘保军、楼苏萍:《新生代农民工的城市融入——框架建构与调研分析》,《中国行政管理》,2011年第2期。

⑦ 陈云松、贺光烨、吴赛尔:《走出定量社会学双重危机》,《中国社会科学评价》,2017年第3期。

⑧ E.M.Rogers & A.Singhal,EmpowermentandCommunication:LessonsLearnedFromOrganizingforSocialChang, Annals of the International Communication Association,no.1,2003,pp.67-85.

⑨ 对JL机构负责人P的访谈,2016年8月20日。