微信使用对大学生主观幸福感影响的实证研究*

■ 刘 毅

在现代社会,媒介化是人们生活环境的最大特点。人们现在的生活环境日益呈现为媒介环境,特别是互联网和社交媒介环境。

西方一些学者研究了社交媒体使用与主观幸福感的关系,如Chou & Edge(2012)①;Kross,Verduyn & Demiralp et al.(2013)②;Liu & Yu(2013)③等的研究。文化是影响主观幸福感的重要因素,如严标宾、郑雪和邱林(2003)的研究就发现,中国大陆、香港和美国大学生的总体主观幸福感没有明显差异,但在生活满意度、积极情感和消极情感维度上都有显著差异④。由于主观幸福感及其与各影响因素的关系会受到文化的影响,在个人主义文化研究下所得到的结论往往不能推广到集体主义文化下⑤,因此,西方有关研究的结论并不能不加检验地推广到中国社会。

我国少量有关媒体使用与主观幸福感的定量研究,主要考察了互联网整体使用时间⑥和多个社交媒体的共同使用⑦对主观幸福感的影响,但缺乏对具体的某一社交媒体使用对主观幸福感影响的深入探讨。截至2017年6月底,微信和WeChat的合并月活跃账户数达到9.63亿⑧,微信在中国越发大众化和普及化,已成为人们最重要的社交工具,而在这其中,大学生是最主要的使用群体之一。因此,本文将在前人研究的基础上,通过微信使用与大学生主观幸福感关系的探究来管窥人格与生活环境的互动对主观幸福感的影响。

一、文献回顾

(一)人格与主观幸福感

以往研究认为,主观幸福感主要依赖于人格特质,人格差异先于主观幸福感的差异,并可以预测10年后主观幸福感的差异⑨,其中最受关注的是外倾性和神经质人格。Brebner,Donaldson,Kirby, & Ward(1995)认为,外倾性和神经质人格能解释主观幸福感42%的方差。⑩Francis(1998)所进行的跨文化研究表明,外倾性和神经质与主观幸福感的关系是一致的,外倾性与主观幸福感正相关,而神经质人格与主观幸福感负相关。进一步的研究发现,外倾性和神经质人格影响主观幸福感的不同方面,外倾性与正向情感和生活满意度存在正相关,与负向情感存在负相关;神经质与正向情感和生活满意度存在负相关,与负向情感存在正相关。

鉴于人格,特别是外倾性和神经质对主观幸福感影响的重要性,我们研究社交媒体使用对主观幸福感的影响时,有必要把这两个人格特质纳入进来考虑。基于以往研究的结论,本研究提出如下研究假设:

H1:外倾性与大学生主观幸福感相关:

H1-1:外倾性与大学生生活满意度正相关。

H1-2:外倾性与大学生正向情感正相关。

H1-3:外倾性与大学生负向情感负相关。

H2:神经质与大学生主观幸福感相关:

H2-1:神经质与大学生生活满意度负相关。

H2-2:神经质与大学生正向情感负相关。

H2-3:神经质与大学生负向情感正相关。

(二)微信使用强度与主观幸福感

国内外以往关于社交媒体使用与主观幸福感关系的研究并没有得出统一的结论。有的研究认为二者之间呈正相关关系,如Valenzuela,Park & Kee等(2009)研究认为,脸书的使用强度与大学生的生活满意度呈正相关。有的研究认为二者之间呈负相关关系,如Kross,Verduyn & Demiralp等(2013)的研究发现,对年轻人而言,脸书的使用时间越长,主观幸福感越低。Huang(2010)通过对40项有关各种各样的互联网使用与主观幸福感研究的元分析发现,网络使用对主观幸福感有轻微的有害影响。Chou & Edge(2012)的研究发现,那些使用脸书越久的人更倾向于认为其他人的生活更幸福,更不认同生活是公平的。此外,那些包括很多自己不认识的人,如他们的脸书“好友”,他们也更同意其他人生活得更好。有的研究发现二者无关,如韦路、陈稳(2015)的研究发现,社交媒体使用强度与城市新移民的主观幸福感无关。

使用与满足理论认为,受众能够意识到自己的兴趣和动机,对媒介抱有某种期待,这导致受众的媒介选择以及需求的满足。调查研究发现,人们微信的使用动机包括情感交流、自我满足和缓解焦虑。

大学生使用微信的目的是为了方便好友沟通。从积极方面看,微信朋友圈极大地改变了社交的时空观念,提高了手机网络社交的价值和功能,适度使用朋友圈能给人们带来快乐。微信提高了大学生交往的主动性、增强了他们的人际交往能力、拓展了他们的人际关系。

从消极方面看,微信使用会给人们的人际交往带来负面影响,如用户频刷朋友圈导致了“遥在式围观”取代面对面人际交往,人际交往意义弱化,微信朋友圈信息杂烩消解人际间的互动沟通、情感交流;微信朋友圈泛化导致了交往疲劳与情感疏离,微信社交通常只追求短期的、表面化的、肤浅的交往效果,而不是建立在一定的情感沟通与交往基础上的交往形态,这种方式很难找到现实中那种真实完整而充实的情感。另外,微信时代人际传播移动互联网化会引发“社交依赖症”,自我控制力下降,沉溺虚拟网络等负面影响。对于大学生而言,微信使用会导致大学生逃避现实人际交往、诱发人际交往自卑心理、引发人际交往风险。

综上,微信使用会对大学生的日常生活带来利弊双重影响,我们不能轻易推断出微信使用是否会给使用者带来满足感甚至幸福感。鉴于此,本文提出如下第一个研究问题:

RQ1:微信使用强度对大学生主观幸福感的影响如何?

(三)微信社会资本与主观幸福感

对于社会资本的定义,学界没有达成共识。Bourdieu(1983:p.248)认为,社会资本是实际的或潜在的资源的整合,这些资源与占据了一个持久性的网络有关,在这个网络中,相互熟识的关系多少已经制度化了——换句话说,这些资源与网络身份(即是否属于这个网络)有关,这些资源能通过集体享有的资本向网络中的每一个成员提供支持,这个资本是广义而言的,它能赋予成员以信用。Burt(1992)认为,社会资本指朋友、同事和更普遍的联系。Lin(1999,p.39)提出了一个社会资本可操作化的定义,他把社会资本看作是投资在社会关系中并希望在市场上得到回报的一种嵌入式资源。

Putnam(2000)按照个人之间联系的紧密程度,区别了桥接型社会资本和紧密结合型社会资本。桥接型社会资本指弱连接,代表个人之间松散的社会联系;而紧密结合型社会资本指强连接,代表个人之间亲密的社会联系。研究表明,桥接型社会资本的优势在于建立新鲜的、异质的社会资源;而紧密结合型社会资本能够增加可信度评估,获得其他人的同意以及增强情感支持。

以往的研究认为,良好的社会关系可以增加人们的主观幸福感,而恶劣的社会关系则会降低主观幸福感。但社会资本与主观幸福感的关系也没有完全达成共识,在不同的国家存在着不同。Bartolini,Bilancini, & Pugno(2007)和Bjφrnskov(2008)认为,对美国人而言,社会资本对主观幸福感有积极影响。Ram(2010)对中东、北非和拉美国家的数据分析发现,社会资本对人们的主观幸福感没有影响。

就我国的研究而言,不同研究所得出的结论也不尽相同。傅利平、贾才毛加(2017)认为,个人社会资本是影响居民主观幸福感的重要因素。田振敏(2010)的研究发现,白领青年的社会资本越丰富,社会网络越丰富,获得的互惠与社会支持越多,社会参与越多,信任与安全感越高,其主观幸福感越高。艾红山、袁艳梅(2015)的研究发现,社会网络联系对居民幸福感具有重要影响,居民对社会上大多数人的一般信任可以提升主观幸福感,现阶段其影响效应已超越了经济因素对幸福感的影响。温晓亮、米健、朱立志(2011)对世界价值观调查(WVS)中国部分1990年、1995年、2001年与2007年四次调查的总数据的研究发现,社会资本与主观幸福感及其生活满意度呈正相关;但分年度的调查数据显示,社会资本与主观幸福感的关系随着调查年度的不同而有差异,要么负相关,要么二者无关。

社会资本可以分为线上社会资本与线下社会资本,这二者存在差异。钟智锦(2015)的研究认为,SNS有益于大学生在虚拟世界的社会资本,而对真实世界的社会资本的作用并不显著,现实社会资本的建立和维系不依赖于互联网社会资本。由于社会资本与主观幸福感的关系并没有完全达成共识,大陆以往的研究没有涉及线上社会资本(如社交媒体,特别是微信社会资本)与主观幸福感的关系,因此,这也是本文所要提出的第二个研究问题:

RQ2:微信社会资本对大学生主观幸福感的影响如何:

RQ2-1:微信桥接型社会资本对大学生主观幸福感的影响如何?

RQ2-2:微信紧密型社会资本对大学生主观幸福感的影响如何?

二、方法

(一)数据收集

为了回答研究假设和研究问题,我们于2015年3月—2016年7月通过问卷星邀请大学生进行了媒介使用情况的问卷调查。共收到样本586份。我们通过对问卷进行严格的真实性和合理性检验后,最后确认有效样本量469份,有效回收率为80.0%。其中微信使用者454人,我们对此部分大学生的数据进行了分析。

在被调查的微信使用者中,男性占31.7%,女性占68.3%;家庭居住地为:农村占36.1%,县及以下城镇占28.9%,除省会城市外的各地级市占21.1%,省会城市或直辖市占13.9%;年级分别为:专科一年级占4.4%,专科二年级占3.7%,专科三年级占2.0%,本科一年级占28.0%,本科二年级占26.2%,本科三年级占15.6%,本科四年级占19.6%,本科五年级占0.4%;月均生活费分别为:300元以下占0.4%,300—499元占3.5%,500—999元占25.1%,1000—1499元占45.6%,1500—1999元占17.4%,2000—2499元占4.4%,2500—2999元占1.8%,3000元以上占1.8%。

(二)变量测量

1.外向性和神经质

我们采用Gosling,Rentfrow & Swann(2003)制定的大五人格测量量表来对被访者的外向性和神经质进行测量。具体而言,对外向性的测量我们采用我认为“我是一个外向、有激情的人”和“我是一个内向、安静的人”(语义反转)来测量。外向性两个项目的Pearson相关系数呈中度显著相关(r=0.47,p<0.01),这表明用这两个项目来测量外向性是可靠的。我们将这两个项目求均值以计算被访者的外向性程度(M=3.07,SD=0.89)。对神经质的测量我们采用我认为“我是平静、情感稳定的人”(语义反转)和“我是焦虑,容易心烦的人”来测量。这两个项目的Pearson相关系数显著相关(r=0.18,p<0.01),这表明,用这两个项目来测量神经质是基本可靠的,我们将这两个项目求均值以计算被访者的神经质程度(M=2.89,SD=0.72)。

2.微信使用强度

与Ellison,Steinfield & Lampe(2007)对脸书使用强度的定义相一致,微信使用强度旨在挖掘参与者在情感上与微信的联系程度以及微信融入到他们日常活动中的程度。我们对Ellison,Steinfield & Lampe(2007)开发的脸书使用强度量表进行改编以适用于对微信使用强度的测量。具体而言,我们采用诸如“我很自豪地告诉他人我正在使用微信”等5个项目组成的5分李克特量表(1=完全不同意,5=完全同意)来对微信使用强度进行测量(M=2.86,SD=0.88,α=0.85)。

3.社会资本

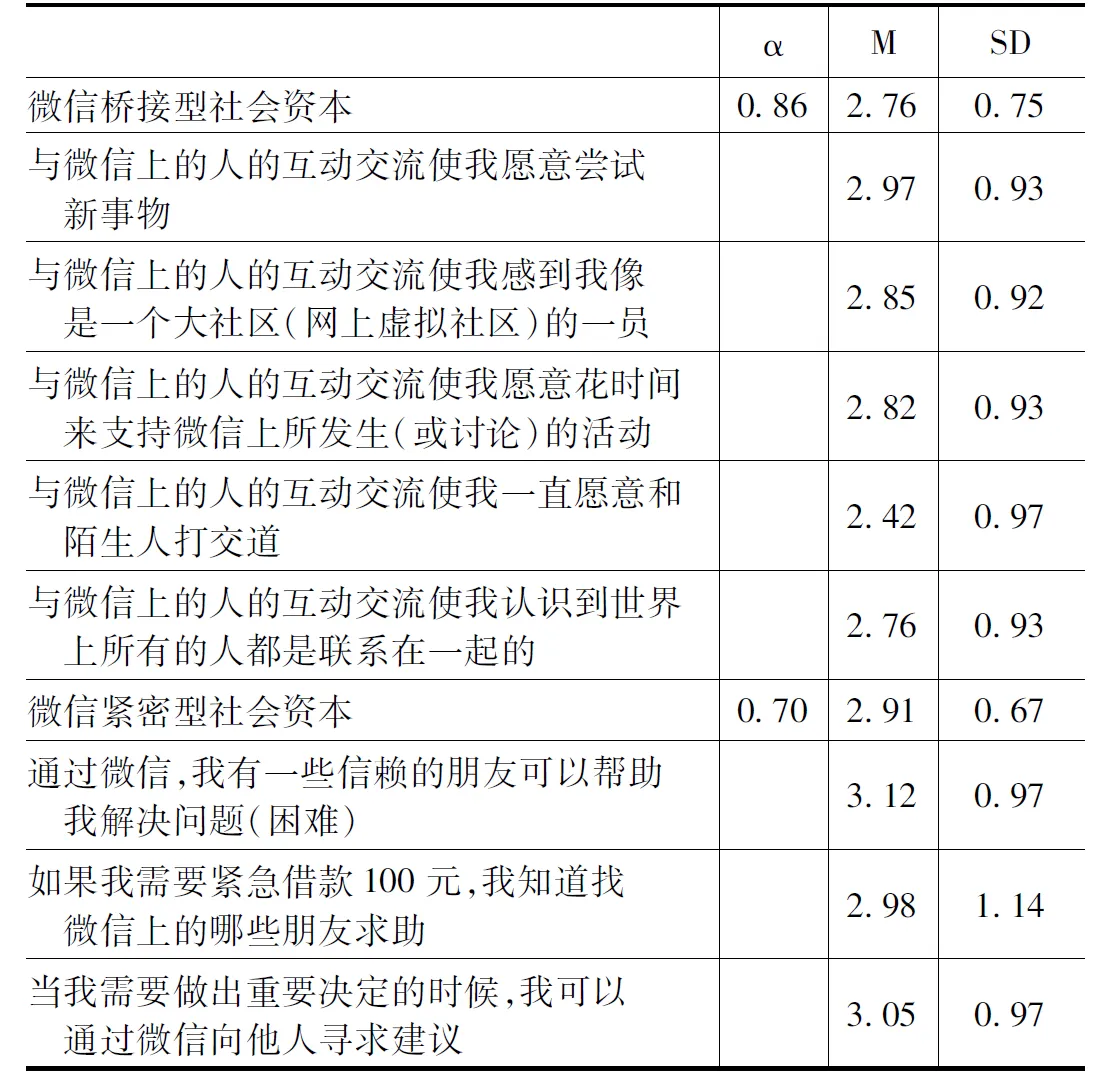

就社会资本的测量,我们在对Ellison,Steinfield & Lampe(2007)社会资本测量量表进行修改的基础上,对大学生的微信桥接型社会资本和紧密型社会资本进行了测量(见表1)。我们对各项目求均值来计算大学生的微信桥接型社会资本(M=2.76,SD=0.75,α=0.86)和微信紧密型社会资本(M=2.91,SD=0.67,α=0.70)。

4.主观幸福感

我们用Suh & Koo(2011)的简明主观幸福感测量表来对大学生的主观幸福感进行测量。具体而言,用“我对我生活的个人方面(如成就、个性和健康等)满意”;“我对我生活中的人际关系满意”;“我对我生活于其中的组织(或集体)满意”这三个项目组成的5分李克特量表(1=完全不同意,5=完全同意)对生活满意度进行测量(M=3.39,SD=0.71,α=0.87)。用过去一个月分别所经历的“高兴”“快乐”和“安宁”情感体验频繁程度(1=完全没有经历,5=总是经历)来测量正向情感(M=3.50,SD=0.78,α=0.85)。用过去一个月分别所经历的“恼怒”“消极”和“无助”情感体验频繁程度(1=完全没有经历,5=总是经历)来测量负向情感(M=2.42,SD=0.74,α=0.77)。

表1 社会资本测量

三、结果

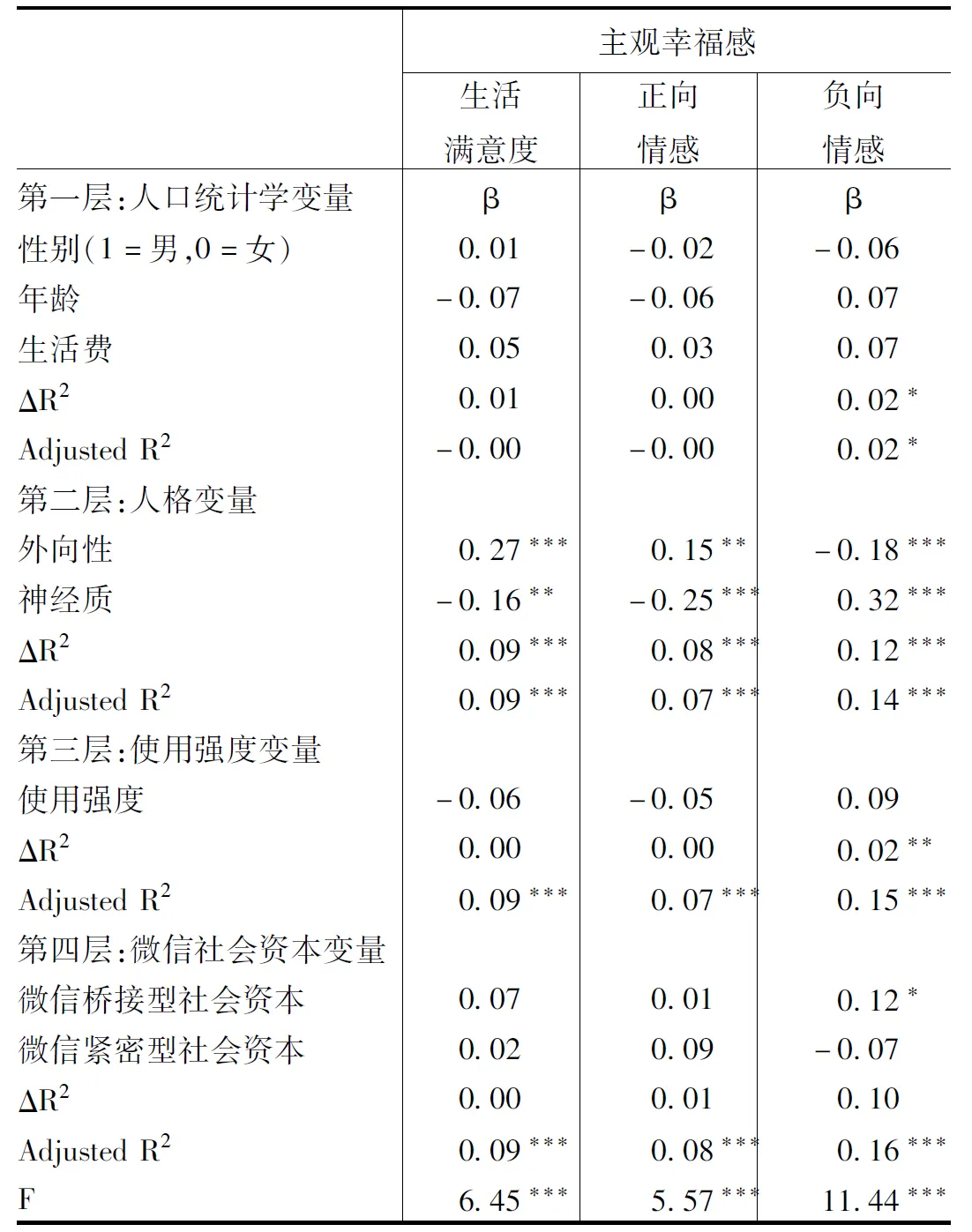

我们采用多层回归分析法来检验研究假设和回答研究问题(见表2)。我们把人口统计学变量作为控制变量纳入回归分析的第一层;第二层为人格变量;第三层为微信使用强度;第四层为微信社会资本变量。

表2 微信使用与大学生主观幸福感的多层回归分析

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001.

在预测大学生生活满意度的回归方程中,模型调整后的R2为9%。人口统计学这一层的各变量对大学生生活满意度无显著影响。当人格这一层变量进入以后,对大学生生活满意度具有显著影响(ΔR2=0.09,p<0.001)。这说明,大学生生活满意度确实受到了人格的影响,越是呈现外向性人格特征,大学生的生活满意度越高(β=0.27,p<0.001),H1-1得以证明;越是倾向于神经质人格特征,大学生生活满意度越低(β=-0.16,p<0.001),H2-1得以证明。对研究问题一和研究问题二而言,数据分析发现,大学生的微信使用强度、微信桥接型社会资本,微信紧密型社会资本均与生活满意度无显著相关。

在预测大学生正向情感的回归方程中,模型调整后的R2为8%。人口统计学这一层的各变量对大学生正向情感无显著影响。当人格这一层变量进入以后,对大学生正向情感具有显著影响(ΔR2=0.08,p<0.001)。这说明,大学生正向情感确实受到了人格的影响,越是呈现外向性人格特征,大学生正向情感越高(β=0.15,p<0.01),H1-2得以证明;越是倾向于神经质人格特征,大学生正向情感越低(β=-0.25,p<0.001),H2-2得以证明。对研究问题一和研究问题二而言,数据分析发现,大学生的微信使用强度、微信桥接型社会资本,微信紧密型社会资本均与正向情感无显著相关。

在预测大学生负向情感的回归方程中,模型调整后的R2为16%。人口统计学这一层的各变量对大学生负向情感无显著影响。当人格这一层变量进入以后,对大学生负向情感具有显著影响(ΔR2=0.12,p<0.001)。这说明,大学生负向情感确实受到了人格的影响,越是呈现外向性人格特征,大学生负向情感越低(β=-0.18,p <0 .001),H1-3得以证明;越是倾向于神经质人格特征,大学生负向情感越高(β=0.32,p<0.001),H2-3得以证明。对研究问题一和研究问题二而言,微信使用强度和微信紧密型社会资本与负向情感无显著相关,但大学生的微信桥接型社会资本与负向情感正相关(β=0.12,p<0.05)。

四、讨论

Diener,Suh,Lucas, & Smith(1999)认为,下一步主观幸福感领域研究的进展是要理解主观幸福感生成中的心理因素与生活环境的互动。本研究的贡献在于,把微信使用这一生活环境因素纳入到主观幸福感影响因素的研究中,进一步证实了以往研究的发现,人们相对稳定的人格特质即使不是主观幸福感最好的预测因素,但也是最可靠、最有力的预测因素之一。以往的研究发现,外部因素等客观变量对主观幸福感的影响很小,只能解释主观幸福感15%的变化。本研究的数据也表明,社交媒体使用这一外部因素对主观幸福感的三个维度的影响均极其有限。

在本研究中,我们没有发现微信使用强度与大学生主观幸福感的任一维度相关。邱文福、林谷洋、叶一舵、陈志勇(2017)认为,社交媒体使用强度和社交媒体使用中的上行焦虑存在显著正相关,社交媒体使用强度和社交媒体使用中的上行社会比较和心理资本的中介作用对焦虑产生影响。或许,我们需要进一步研究的问题是,微信过度使用是否会导致微信使用焦虑、沉溺或者上瘾,进而对大学生的日常生活、学习、现实社会交往产生负面效应。

对大学生的微信社会资本而言,我们没有发现其紧密型社会资本与主观幸福感的任一维度正相关,也没有发现其桥接社会资本与生活满意度和正向情感正相关,但我们发现微信桥接社会资本与他们的负向情感正相关,即大学生的微信桥接型社会资本越多,他们的负向情感越强。这与前述的Chou & Edge(2012)关于脸书桥接社会资本对主观幸福感的影响一致。也就是说,对大学生而言,微信使用或许并不能带来他们生活满意度的提高,也不能带来他们正向情感体验的增加;但微信桥接型社会资本增多却可以带来他们负向情感体验的增加。Uchida,Norasakkunkit, & Kitayama(2005)认为,在以集体主义文化为主的东方,幸福感以人际关系来定义,并驱使人们平衡积极情绪和消极情绪,而且自我嵌入的社会关系是幸福最好的预测指标。中国人的幸福更多受人际间及人与环境的关系所影响。社会比较理论认为,自己会与别人相比较,如果自己优于别人,则会感到幸福,反之,则会感到不幸福。大学生使用微信交流呈现出差序格局,频率最高的是朋友和同学,其次为父母,亲戚,老师,与陌生人交流的频率最低,这种差序格局越往外围,越呈现弱连接的特征。社会资本强调投入回报比,微信桥接资本的建立以及维护需要花费大量的时间和精力,需要更高的卷入度,但在现实生活中的回报却往往并不能令人满意甚至失望。因此,这可能造成微信桥接型社会资本越多,大学生的负向情感越多。另外,微信朋友圈“炫”“秀”“晒”文化盛行,各种各样的拜金主义生活方式在微信上时有传播,微信上桥接型社会资本越多,越可能接触到这些自己尚不能达到的物质标准。人们越拜金,越得不到满足,就越不幸福。

总之,就理论层面而言,本文发现,在当今社交媒体的背景下,对大学生主观幸福感起决定作用的预测变量仍然是人格特质这一变量,这进一步证实了以往研究所得出的“外在环境对主观幸福感的解释力有限”的结论。就实践层面而言,我们没有发现大学生的微信使用对主观幸福感产生正向作用的依据,这就为人们日常生活中减少和控制社交媒体的使用时间提供了理论根据。

本研究也存在如下不足,需要在以后的研究中加以完善。首先,主要由于随机抽样的难度,本研究所选取的并不是随机样本,所得出的具体结论不能无限度的推广到其他群体。在各种条件许可的情况下,我们应该尽可能的选取随机样本来进行研究。其次,虽然本研究将心理学变量和媒体环境这一变量结合起来对主观幸福感进行了讨论,对以往有关主观幸福感影响因素的讨论进行了突破,但和以往研究一样,本文也没有讨论作用于微信使用与主观幸福感关系的中介变量,对中介变量的讨论可以作为以后二者关系研究的方向。

注释:

③ Liu,C.Y., & Yu,C.P.CanFacebookUseInduceWell-being?.Cyberpsychology Behavior & Social Networking,vol.16,no.9,2013.p.674.

④ 严标宾、郑雪、邱林:《中国大陆、香港和美国大学生主观幸福感比较》,《心理学新探》,2003年第2期。

⑤ Schimmack,U.,Radhakrishnan,P.,Oishi,S.,Dzokoto,V., & Ahadi,S.Culture,Personality,andSubjectiveWell-being:IntegratingProcessModelsofLifeSatisfaction.Journal of Personality & Social Psychology,vol.82,no.4,2002.pp.582-93.

⑥ 申琦、廖圣清、秦悦:《网络使用、社会支持与主观幸福感:以大学生为研究对象》,《新闻与传播研究》,2014年第6期。

⑧ 腾讯:《腾讯公布2017年第二季度及中期业绩》,https://www.tencent.com/zh-cn/articles/8003451502937229.pdf

⑩ Brebner,J.,Donaldson,J.,Kirby,N., & Ward,L.RelationshipsBetweenHappinessandPersonality.Personality & Individual Differences,vol.19,no.2,1995.pp.251-258.