和而不同

——《风雪筑路》的音乐创新及其美学思考

张 萌

内容提要:古琴作为中国现存最古老的弹拨乐器,它的音乐将如何继承、如何发展一直受到音乐界的关注。当代古琴新作品的创作对古琴音乐的发展具有重要推动作用。《风雪筑路》是一首以传统琴乐为“体”,以音乐创新为“用”的古琴新作品,本文对该曲的音乐创新与美学特征进行研究,并以该曲为例,为古琴音乐在新时代的继承与发展提供抛砖引玉的思路。

古老的华夏文明孕育出了许多令后世人赞叹不已的绝妙艺术,产生于三千多年前的古琴艺术便是其中之一。与多数仅存在于古籍中供人遐想、博物馆里供人观赏的艺术不同,正如李祥霆先生所说:“古琴是现存世界上最古老的、活着的、成熟的音乐艺术。”①

使古琴这件在2003年被收录进世界非物质文化遗产名录的古老乐器,成为中华传统音乐文化“走出去”的载体,这意味着古琴这件蕴含了古代文人思想及审美观的传统乐器在当代文化建设中变得更加重要。因而,古琴艺术如何继承、如何创新、如何发展,也成为当代琴人必须面对的问题。笔者试图通过对琴曲《风雪筑路》音乐创新的分析及其美学思考,为探讨古琴音乐的当代发展提供抛砖引玉的思路。

一、《风雪筑路》的音乐创新

(一)题材创新

琴曲《风雪筑路》由古琴演奏家李祥霆先生创作于1977年,曲谱最早刊于1981年4月《中央音乐学院学报》,是公认的高难度现代琴曲。传统琴曲的功能和题材多限于文人修身养性的自然题材,或体现文人气质的历史题材。该作品反映的是开创18项中国铁路之最、13项世界铁路之最的成昆铁路(成都至昆明)艰难的建设过程,抒发的是民族自豪感,是一首反映中华民族豪迈气概之现实题材的作品。②这无疑是琴曲的题材创新。《风雪筑路》曲风外放,音乐语言丰富多样,与大多传统琴曲不爱“繁声”、曲调平和、曲风含蓄的传统审美观大相径庭。《风雪筑路》在沿用传统演奏技法的基础上使用了多种创新技法,通过丰富、写实的音乐语言,再现了“成昆铁路”建设过程中筑路工人在寒风凛冽的艰苦环境里艰辛劳动的场景,歌颂了他们在面临恶劣自然条件时不屈不挠的坚毅精神。

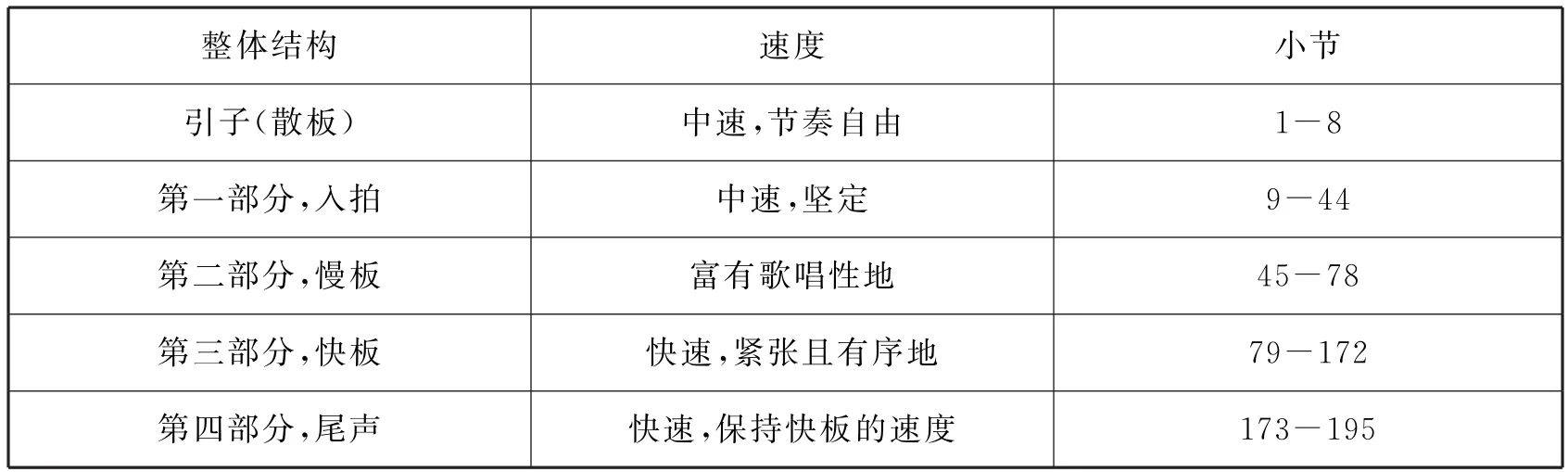

《风雪筑路》把体现现实题材的内容,融入传统琴曲的散体结构中,主要分为引子、入拍、慢板、快板和尾声五个部分(表1)。引子(散板)与第一部分(入拍)旋律坚定热情,表现了筑路工人们忙而不乱的劳动状态。第二部分(慢板)旋律富有歌唱性,表现了筑路工人们对完成“筑路”使命充满信心。第三部分(快板)曲风急转,表现了在狂风暴雪的突然侵袭中,筑路工人们迎难而上、不屈不挠的拼搏精神。最后一部分(尾声)表现了筑路工人们在与狂风暴雪奋力抗争后最终取得胜利的激动场景。

表1 《风雪筑路》段落分布基本情况(小节数以笔者实际演奏谱为准③)

李祥霆先生曾经实践过创作现实题材的琴曲《三峡船歌》和《黑非洲的黎明》,但这两首琴曲多少带有传统琴曲的诗情画意,而《风雪筑路》则把我国经济建设领域发生的一个重大事件,通过传统的琴曲体裁表现出来,这无疑是琴曲创作在题材上的一次大胆创新。

(二)技法创新

《风雪筑路》是一首具有鲜明现实意义的作品,它体现了新时代的中华民族精神。该作品有比较明显的叙事性和描绘性,从音乐表现的角度来说,传统的演奏技法已不能满足作品所需要表现的现实内容。因而,只有通过技法创新,才能把这个现实题材所需要的音乐描述表达出来。李祥霆先生通过以下古琴演奏的技法创新,把风雪筑路的过程和情景表现的惟妙惟肖。

1.左手双按音的运用

传统古琴音乐演奏“撮”与“反撮”④时,两音常用跨两个或两个以上八度的演奏,两音中至多有一个按音,而《风雪筑路》中该技法的创新之处就是两音均为按音。与传统演奏技法相比,双按音的音响效果要更加集中、结实、饱满,情绪显得高亢许多。而该曲中铿锵有力的双按音唤起了听众对筑路工人劳动场景的想象,成功展现了筑路工人集体劳动时忙碌而有序、齐心协力战胜困难的情景。

该技法贯穿乐曲始终,在乐曲第一部分和第三部分出现,全曲共计40小节完全使用该技法进行演奏。在第一部分中该技法是作为整段的主题旋律出现,在第三部分中是作为主旋律的再现。演奏该技法时,左手大指和中指同时按住同一徽位下的两条琴弦,与此同时右手演奏撮与反撮。

谱例1

2.右手单指多弦摇指

与其他民族弹拨乐器演奏技法相比,不能演奏连续、快速、密集的和弦音是古琴传统技法的“短板”,这直接影响了现代古琴音乐的丰富性和多样性表达。从音乐作品本身出发,为了补齐这一“短板”,曲作者李祥霆先生借鉴古筝多弦摇指技法,形成了适用于古琴的多弦摇指。

多弦摇指的演奏使古琴也可以演奏连绵不断的密集和弦音,这不仅突破了古琴只能用余音延长时值的音乐语言表达局限,还突破了古琴传统音乐中多用单音,或至多双音构成旋律主干音的限制。《风雪筑路》中该技法运用时对左手的要求分为两种,分别是左手单指按弦(谱例2)和左手两指或三指按弦(谱例3、谱例4)。

此外,该技法在《风雪筑路》中最独特的用法是模拟山中的风雪呼啸声(谱例4)。演奏时,左手大指、食指和无名指同时分别按住三条琴弦,在短短7个小节内,通过戏剧性的力度变化(反复从极强到极弱不规则的变化),结合从低音到高音模进并逐渐缩短音程距离的旋律走向,形成极具张力的紧张感。右手多弦摇指从乐曲第三部分(快板)开始出现,随后在快板中共出现八次,全曲共有30小节完全使用该技法演奏。这是首次在古琴音乐中实现如此夸张的音效,无疑成为古琴音乐形态和演奏技法的重大突破。

谱例2

谱例3

谱例4

3.右手多弦“剌托劈拨”组合(谱例5)

古琴传统演奏技法中拨剌⑤和托劈⑥本就是两对常见的组合指法,但“剌托劈拨”组合打破这两对指法的惯用方式,使用中对其进行了重新排列组合。

谱例5

早在1959年还在读大二的李祥霆先生在学校看到新疆同学演奏新疆维吾尔少数民族地区流行的弹拨乐器独它尔,⑦被独它尔的独特演奏技法吸引,后来成功将其与古琴传统技法融合,形成了“剌托劈拨”。这种对传统技法的重组使用也是身兼演奏家的作曲家在传统演奏技法基础上充分考虑音乐创作的重要体现。

在音乐特点上,乐曲中使用该技法时每一句旋律音均为上行排列,配合使用固定节奏型,给音乐带来了极强的行进感和秩序感,形象地描绘出在恶劣环境下工人们齐心协力最终战胜困难的场景。右手多弦快速剌托劈拨组合在乐曲尾声几乎全篇幅使用,尾声共计21个小节中有16个小节完全使用了该技法,给听众带来严肃、紧张并充满力量的感受。

4.左手多指顺序按弦(谱例6)

在古琴传统技法演奏中,左手大指、食指、中指、无名指按音本是单独使用的,而曲作者李祥霆先生为了将乐曲中首创性使用的快速半音阶下行旋律演奏出来,便将这四个左手传统按音指法组合使用。演奏时,该创新左手组合指法与上文中第二个创新技法右手多弦摇指配合使用。

演奏该技法时左手大指、食指、中指、无名指以此顺序在同一条琴弦上,以平均每分钟140次的频率按半音音位。快速进行的半音阶旋律在西方音乐中较为常见,意在为听众营造紧张的气氛。而其在《风雪筑路》中的首创性使用,也充分表现出紧张、急切的情绪。

该技法在《风雪筑路》第三部分(快板)中出现两次,共计10个小节,都是在激烈、快速的音乐行进后为渲染紧张情绪而“承上启下”。由此可见曲作者对“西体中用”的深入思考和灵活运用。

谱例6

二、《风雪筑路》的美学思考

(一)曲高和寡的局面需要“变”

古琴在春秋战国时期的著作中已有记载,历经数千年的演变,至19世纪初古琴音乐急速衰退,到了19世纪50年代全国能演奏古琴的竟不足一百人。⑧这与作为古代“文人修养”的古琴发展盛况相去甚远。古琴音乐在19世纪中期很长一段时间内被总结为“难学、易忘、不中听”的音乐⑨(这种观点今日依然存在)。其根本原因是,古琴音乐“中正平和”“清微淡远”的音乐审美观在脱离了封建社会的现代历史文化背景下,已不能适应新时代社会发展的需要。这种不适应主要是指用古琴的形式表现现代题材,这正是古琴艺术要保持艺术生命力的重要动力。20世纪70年代中期,为了让古老音乐艺术焕发新生命力,中央文化组还成立了“琴瑟筝改革小组”,《风雪筑路》曲作者李祥霆先生也是改革小组成员之一。在当时的社会环境和历史背景下,人民群众的精神生活迫切需要符合社会现状的、能表达他们对未来生活憧憬的音乐,这一情况在20世纪70年代中后期的音乐创作中清晰可见。

《风雪筑路》的“变”充分体现了这一时代背景下人民群众对音乐的要求。而这个“变”既非要把所有老祖宗留下的传统琴乐一股脑丢弃,也绝不是一味地“复制”并抱愚守迷地认为这些传统音乐就是“最好的”。反之,“变”指的是为适应古琴表现现代题材的需要,在传统演奏技法的基础上作创新改“变”。古琴音乐要发展必须面对现代社会的文化需要,需要创作现代题材的新作品,以此推动古琴艺术在现代社会的传承和发展。新的题材需要有新的表现手法,这就促使传统古琴曲高和寡的文人气息需要通过技法创新作改变。这是当代琴家需要不懈努力的一项工作。

(二)古琴音乐也能“入世”具有现实性

《风雪筑路》的音乐语言与表达意向与古代流传下来的古琴音乐中对“心境”“意境”“深远”等“淡情”的“淡写”⑩是非常不同的,它在主题展现和音乐推进的过程中使用的音乐语言完全是“外放”“精准”的。

《风雪筑路》“入世”具有现实性的具体体现:

《风雪筑路》的音乐实践经提炼后具有以下不同于传统音乐形态的特点。第一,“进行曲”的审美感受。王次炤教授指出,“中国哲学史上‘循环往复’的哲学观必然潜移默化地镌刻在中华民族的意识中,也自然地主宰着中华民族的音乐观。散-慢-中-快-散的布局正是这种哲学观在中国传统音乐结构形态上的体现”。但《风雪筑路》不同于琴曲的传统形态,全曲给人以“进行曲”的感受,在此基调下,形成“散-中-中-快-快”的结构布局。它的音型、节奏、音乐进行均体现出进行曲的特点。以偶数节拍为基础,加附点节奏或切分节奏的音乐进行,使音乐增加弹性,并形成全曲的推进感。进行曲题材多为反映贴近人民群众生活的社会事件,以此表达人民群众的理想和愿望。因而,进行曲往往具有反映时代风貌的特点,并且具有某种实用性。《风雪筑路》正是以具有时代意义的修建“成昆铁路”这一事件为题材,同时,也反映出这一事件带给人民群众的民族自豪感,以此唤起人民群众战胜困难取得胜利的决心和勇气。第二,非“音腔”式按音的运用。沈洽先生将传统音乐调内音的变化现象称为“音腔”,这种现象在传统古琴音乐中极为突出。传统琴曲中除了散音和泛音以外的大多数按音前后都带有装饰性或节奏型的滑音。然而《风雪筑路》全曲共计195个小节,有140个小节实际演奏中未采用“音腔”式的取音方式。这种变化在很大程度上削弱了古琴在“音腔”式滑音中带给音乐的“留白”和不确定性,取而代之的是确定的、直观的按音方式,这种非音腔式的按音技法正是《风雪筑路》所表现的现实题材的需要。第三,音乐形象的描写。《风雪筑路》一反传统琴曲“正中平和、清远淡虚”的审美追求,它通过音乐形象的描绘表现的是充满激情的现实题材。比如:入拍后模仿“充满秩序感的步伐节奏”的音型及其变体贯穿全曲(谱例7),先后出现了13次,以此表现建筑工人劳动时紧张而有序的音乐形象。这种具有象征意义、形象清晰的表现方式,完全不同于传统琴曲的审美追求。

谱例7

《风雪筑路》创作前后,我国音乐界对民族音乐的审美追求与传统的古典审美相比已发生了变化。戴嘉枋先生称这一时期为“全方位的新的启蒙运动”,这一时期出现的很多音乐“创作中率先挣脱了单一的政治功利观,以体现、表现人的真情实感和理念意识为己任”,《风雪筑路》就是在这样的背景下创作出的作品。曲作者结合时代背景和社会发展在该曲中作出的审美创新表现得十分突出。将西方音乐中对该曲表达有益的地方与传统音乐结合,在结构上突破传统的音乐结构形态。乐曲通过对筑路过程中恶劣自然环境和对建筑工人战胜困难、取得胜利的决心的描写,淋漓尽致地表现了“筑路工人”在凛冽的“风雪”中“筑路”这一伟大的事件。

从审美的角度看,这首琴曲带给观众的感受,既超越了人们对传统古琴音乐的审美定式,又满足了人们对乐曲标题“风雪筑路”的审美期待和审美想象。与传统琴曲多对山水风景、物外神游等需要“自悟”的境界描写不同的是,《风雪筑路》有明确的事实和目的,它以“成昆铁路”成功建成这一突出事件准确地向听众传达了一种精神——“有志者,事竟成”!

结 语

艺术是否能焕发出新的活力,其根本原因是艺术观念的超越和艺术手法的创新。但在日新月异的我国当代艺术领域,仍不乏琴人把从“古代”“复制”来的琴曲看作是对传统唯一的“继承”。“继承”固然重要,但更重要的是“创新”,是如何通过观念和技法的创新使古琴这件古老的乐器能融入现代社会的文化土壤之中。戴嘉枋先生认为,传统音乐绝非已经定型了的、绝对固化了的东西,恰恰相反,它作为一种尚未被规定的东西“永远向未来敞开着无穷的可能性”,并且“我们对传统音乐的观念必须从‘过去’转移到‘未来’,传统音乐在时间性中才会具有永不枯竭的生命力”。所以,当代的古琴音乐不得不“变”,而《风雪筑路》的创作正是体现了这种与时代发展紧密结合的创新精神。

《风雪筑路》拓宽了古琴传统的音乐观念,发展了古琴的演奏技法,并通过特殊的音乐形态丰富了古琴的表现力,以此带给听众全新的审美感受。这种与传统琴曲“和”而“不同”的音乐带给我们时代的审美,这种结合时代发展的艺术创新一定能经得起历史长河的沉淀。

如何在“继承”的基础上着眼当下、放眼未来,为古琴演奏技法和美学的传承与发展作出更多辩证思考和音乐实践,是每一个时代的琴人义不容辞的职责。

注释:

①李祥霆:《古琴综议》,中国人民大学出版社,2014,第315页。

②杨学诤:《难以忘怀的成昆铁路》,载《人民铁道》,2017年6月22日,B4版。

③2016年6月笔者演奏了《风雪筑路》,在李祥霆先生的建议和帮助下对《风雪筑路》进行了乐句重复上的调整,李祥霆先生认为该版演奏谱使乐曲整体更为完整。

④撮与反撮:撮也称撮指,弹琴指法术语,右手大指与中指同时向手心方向拨奏双弦,发出八度或五度等双音。反撮是撮的两根手指在演奏完撮以后,再向两根手指反方向弹出以拨响前一个撮所奏响的琴弦。参见《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984,第59页。

⑤拨剌:古琴指法术语。右手食指、中指同时拨奏琴弦,向内为拨,向外为剌,连用称为“拨剌”。参见《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984,第27页。

⑥托劈:古琴指法术语。大指指腹和指甲的拨奏分别称为托和劈。参见蔡良玉:《古琴艺术汉英双语小辞典》,上海音乐学院出版社,2007,第170页。

⑦独它尔:维吾尔族弹拨乐器。音箱木制瓢形,琴颈细长,上面用丝弦缠成十三至二十个品位,张二弦,按四度或五度定弦。演奏时左手大指按内弦,食指按外弦,右手弹拨。音量较小,音色浑厚柔和。常用于自弹自唱,或用于器乐合奏。常用的定弦为f、c1或g、c1,音域为f-a2。参见《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984。

⑧李祥霆:《古琴文化在现代生活中的位置》,载《紫禁城》,2013年第10期。

⑨蜀青:《古琴演讲》,载《今虞琴刊》,今虞琴社出版,1937。

⑩“淡情”“淡写”:指淡化了的情、淡化了的描写。参见费邓洪:《含蓄与弦外之音(上)——中国文人音乐审美特色探》,载《中国音乐学》,1989年第1期。