影响认知行为疗法对晚期非小细胞肺癌患者抑郁状态疗效的相关因素分析

张 颖 赵丽波 周维国 韩 磊 宋春青 陆汉红

癌症是1种严重威胁人类生命健康的疾病。有数据显示恶性肿瘤已经成为我国居民死亡原因的首位,其中发病第1位的肺癌每年新发病例估计约60万[1],癌症的发病率和死亡率呈逐年升高趋势[2],已成为严峻的公众健康问题。由于恶性肿瘤预后较差,患者一旦确诊,极易产生一系列负性情绪,一项Meta分析研究表明,在我国,癌症患者出现不同程度的抑郁非常普遍,可达到54.90%[3]。我们前期的研究表明认知行为疗法(CBT)能在一定程度上缓解癌症患者抑郁情绪,提高患者的生活质量[4],但同时也观察到有部分患者的治疗效果不佳,本研究试图分析相关的影响因素,为临床治疗提供指导性帮助。

1 资料与方法

选取2014年5月至2016年5月我院肿瘤科住院的晚期非小细胞肺癌化疗患者。

1.1 纳入及排除标准

纳入标准:符合原发性支气管肺癌诊断标准;病理诊断确诊为非小细胞肺癌;分期ⅢB~Ⅳ期;接受化疗;患者已知悉病情且自愿配合;小学及以上文化程度;年龄≥18岁;既往无精神病史且意识清楚;ECOG:0~2分;预计生存期>3个月;HAMD评分≥17分。

排除标准:有严重视听障碍;1周内服用精神类药物;既往有精神疾病;亲属要求对患者病情保密者;生存期<3个月;Beck自杀意念量表中文版[5]评估患者有自杀意图者。

剔除标准:①出现严重并发症或病情加剧需紧急处理;②由于病情需要暂停化疗或连续化疗未满2个周期;③由于各种原因未能完成认知行为干预或资料填写不完整。

1.2 研究标准

①结合国内多项相关研究[6-9],自编一般资料调查表,包括性别、年龄、婚姻状况、家庭年收入、有无精神信仰、文化程度、付费方式、病程、病理类型、ECOG评分、疼痛程度。②汉密尔顿抑郁量表HAMD(17项 ):HAMD 总分>24 分为严重抑郁,≥17 分为轻-中度抑郁。③汉密尔顿焦虑量表HAMA≥14分为存在焦虑; <14分为没有焦虑。④视觉模拟疼痛量表(visual analogue scale,VAS):VAS 采用10 cm长的直线,两端分别表示“无痛(0)”和“想象中剧烈疼痛(10)”。 0~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。

1.3 研究方法

所有入组患者在开始治疗前3天给予问卷调查,共4部分,包括一般资料调查、VAS调查、HAMA和HAMD评分并记录,其中HAMA及HAMD量表由2名经过培训的专业医师进行评定,所有患者接受CBT及常规化疗。治疗6周后再次评定HAMD。所有患者均给予必要的对症支持治疗。

1.3.1 认知行为疗法(CBT) CBT干预执行者:由一名肿瘤内科医生在一名精神科医生指导下进行,每周90 min,连续6周。具体内容包括:①了解患者的认知状态,建立治疗联盟。②重建认知:通过认识自动思维,列举认知歪曲,改变极端信念或原则,积极的自我对话,消除歪曲或错误的思维,协助患者重建认知。③行为锻炼:包括放松训练,改变活动模式,降低非适应性应对方式,建立健康合理的行为方式。④个体化心理治疗:根据不同患者焦虑抑郁情况进行个体交谈,帮助患者认识问题。⑤社会支持:指导家属给予患者情感及生活上的支持和理解 。

1.3.2 化疗方案 根据NCCN指南选取常规化疗方案,肺鳞癌一线化疗予吉西他滨+顺铂方案,肺腺癌一线化疗给予培美曲塞+顺铂方案,二线化疗方案有紫杉醇、多西他赛等。

1.4 观察指标及疗效判定

治疗6个周期后评价疗效。采用HAMD量表评定患者抑郁程度,分数越高,抑郁程度越重。抑郁治疗疗效标准按HAMD 评分的减分率判断,减分≥75 %为痊愈,减分50 %~75 %为显著进步,减分25 %~50 %为进步,减分<25 %为无效。痊愈、显著进步、进步三者相加为有效。减分率=(治疗前得分-治疗后得分)/治疗前得分×100。

1.5 变量赋值(表1)

表1 可能影响疗效的相关因素及变量赋值

1.6 统计学方法

应用SPSS 17.0软件处理数据,计量资料对比采用配对t检验,单因素分析采用卡方检验。多因素分析用Logistic回归分析。P<0.05有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前后抑郁状态比较

患者治疗后HAMD评分为(15.86±3.66),较治疗前(19.62±2.1)下降,P<0.01,具有统计学差异。

2.2 单因素分析

入选患者120例,其中经治疗后抑郁状态得到缓解的有效组有37例,无效组有83例,有效率达30.8%。其中文化程度、家庭年收入、病程、信仰、付费方式、疼痛程度、是否伴有焦虑状态与治疗效果之间存在相关性。

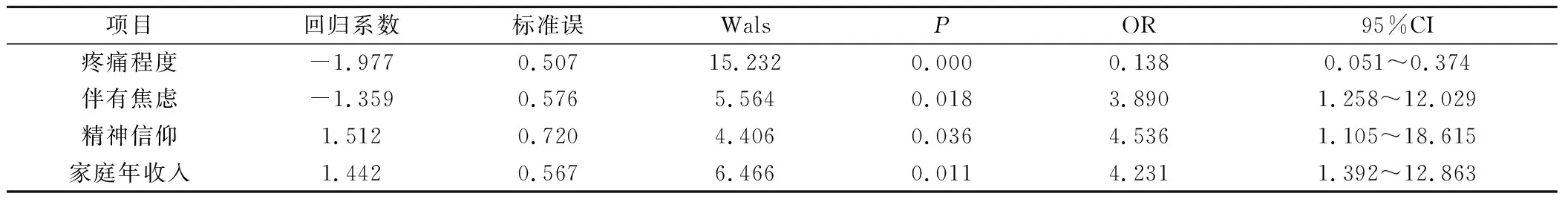

2.3 多因素Logistic回归分析

根据单因素分析结果,以P<0.2为入选标准,将入选的影响因素行多因素logistic回归分析,结果显示疼痛程度、是否伴有焦虑状态、精神信仰及家庭年收入对治疗效果存在显著影响,见表2。

表2 多因素logstic回归分析

3 讨论

多项研究表明,心理干预能够减轻癌症患者的抑郁症状[10],澳大利亚国家乳腺癌中心(NBCC)以及国家癌症控制中心(NCCI)更将CBT等心理干预措施推荐用于癌症患者的抑郁和焦虑等负性心理情绪[11]。但也有研究显示心理干预的效果不佳[12],纳入了多种类型的肿瘤患者及临床诊断及疗效的标准差异可能是导致这一结果的原因之一[13]。因此有作者指出,缺乏证据表明心理干预有效并不意味着心理干预无效,因为也可能存在研究方法的缺陷[14]。

本研究为了消除因肿瘤异质性带来的影响,将研究对象设定为晚期非小细胞肺癌化疗患者,结果表明CBT治疗后患者的抑郁症状得到缓解,这一结论与我们的前期研究结果相一致[4]。有研究表明,病程、疼痛、住院次数等因素和肺癌患者的抑郁状况密切相关[8,9,15],因此我们通过自制量表将此类因素纳入本研究中,分析其是否也同时对治疗的效果产生影响。结果显示疼痛程度、伴有焦虑、精神信仰及家庭年收入对CBT的治疗效果的影响具有统计学意义。本研究发现疼痛程度重的患者治疗效果差,提示对于癌痛患者,积极使用药物改善患者的疼痛症状不但能减轻患者的痛苦,同时也能间接改善CBT对患者抑郁的治疗效果。有研究表明,在癌症患者中肺癌患者有较高的抑郁合并焦虑表现[16],即焦虑抑郁共病。与单纯的焦虑或抑郁相比,焦虑抑郁共病患者的临床症状重,对药物的治疗效果差,CBT对此类患者疗效欠佳[17]。同样在本研究中,Logistic回归分析结果显示伴随焦虑症状越重的抑郁患者对CBT的治疗效果越差,因此对于焦虑抑郁共病的患者可考虑联合药物治疗。信仰是人类特有的精神现象,有研究显示精神信仰一方面可以帮助患者适应疾病,维护心理健康并克服肿瘤治疗带来的不适,但另一方面也导致患者消极对待自己的疾病和生活,对所患疾病产生宿命感[18],在本研究中有精神信仰的抑郁患者对CBT的疗效产生积极效果,这说明正确引导患者的精神信仰能够在患者的抑郁治疗中发挥正面意义。有研究发现经济收入会显著影响癌症患者的生活质量,经济收入低的癌症人群其抑郁程度及发病率显著升高[19]。我们的研究也发现,经济收入会影响癌症抑郁患者对CBT的治疗效果,经济收入越低,治疗效果越差,这表明经济收入不但会影响癌症患者抑郁的发生发展,也同时影响了抑郁的治疗。

尽管本研究表明疼痛、焦虑、精神信仰及家庭收入会影响CBT对晚期非小细胞肺癌患者抑郁的治疗,但是否存在其他未列入的影响因素尚待更多的相关研究,由于社会支持能够降低癌症患者的抑郁发生率及缓解癌症患者的抑郁程度已经得到多项研究证实[20-21],故在本研究中未再纳入。此外,由于研究自身的局限,治疗周期及干预的类型是否对治疗造成影响则未纳入研究范围。同时研究本身可能存在样本选择偏倚,而心理干预的多样化及采用的标准不一又使得同类研究之间的比较变得困难,因此研究结果尚需要更多的同类研究进一步证实,以便在临床实践中给此类患者提供更加精准和个体化的心理治疗。