清代民国时期桃源刺绣的艺术特色

郭丹

桃源县地处湖南省西北部,地属湖南省常德市,因东晋诗人陶渊明的《桃花源记》而得名。桃源县自然地理条件优越,物产资源丰富,境内有著名的风景名胜区桃花源,风光旖旎,历来享有“世外仙境”之美誉。

“桃源工”是流行于桃源县的一种久负盛名的手工工艺品。所谓“桃源工”,是指桃源县境内与建筑、家居、文化有关的石雕、木雕、刺绣、玉石雕等手工技艺的总称。历史上“桃源工”曾因从业者众多、流传历史悠久、艺术风格独特、地域特色明显而名震一时。特别是明清两代,“桃源工”更是发展到了鼎盛时期,桃源工匠屡被召进皇宫,为皇室打造雕琢器物、装饰家具以及修建殿堂楼阁。各地官府修衙建楼,首选工匠也是桃源工匠。

作为“桃源工”的重要门类,清代民国时期的桃源刺绣有着鲜明地域特色,现存的一批清嘉庆年间的绣品制作最为精美。目前为常德市传统手工技艺类非物质文化遗产保护项目,正在积极申报省级“非遗”项目。

这一时期的桃源刺绣,在表现题材、色彩搭配、造型构图等方面个性鲜明,绣品具有“品种多、技艺精、题材广、色彩丰、构图雅、意蕴深”的特点,洋溢着大俗大雅的艺术张力和气质,是湖湘刺绣的重要组成部分,并对湖湘刺绣的发展有着一定的影响。

一、品种多

男耕田、女纺绩是中国传统农耕社会基本的家庭生产模式。沃野田畴,农耕繁盛,自古以来,桃源县境以农耕文明最为普及。在以男耕女织为经济模式的农业社会,刺绣是妇女从事织造的主要内容之一。生活在桃源的妇女从小就养成了在耕耘之余从事纺纱、织布、刺绣的习惯。桃源当地流传的一首民谣中所唱道的“经年劳累在夫家,昼出耕耘夜纺纱;新岁娘家坐半月,飞针走线巧盘花”更是对旧时桃源农耕生活和女工刺绣活动真实形象的描绘。

桃源刺绣含绣花和挑花两个品种。从湖南藏家收藏的清代民国时期的桃源刺绣看,桃源刺绣曾广泛应用于民众生活中。绣品以家居实用品为多,陈设绣品少见。依其使用功能,绣品有宗教信仰用的神帐、祭袍等,人生礼仪中贺帐、寿帐、喜帐,婚嫁用品如轿衣、盖头、服饰、云肩等,文玩中的戏服、镜片、儿童玩偶,家居生活中的门帘、门帘头(图一)、帐沿(图二)、桌围、被面、床单、枕巾、枕档(图三)、镜套等,民众日常服饰中的头帕、上衣下裳、荷包、童装、童帽、围嘴、鞋子等,尤以家居生活中所使用的門帘、枕档、帐檐最为多见。

二、技艺精

与其他地区刺绣一样,绣架、绷子和绣针是桃源刺绣的基本工具。绣稿上稿是刺绣的第一道工序。桃源刺绣的上稿方式有两种,一种是直接在地料上勾线,从这一时期绣品脱线之处尚可以看到有墨线勾画上稿的痕迹。刺绣的另一种上稿方式则是将底稿勾画在皮纸上,后将皮纸或缝或裱于织物地料的背面,依据地料反衬过来的纹样痕迹进行图形绣制,这种用稿方式可以避免因针迹粗细不一而造成的绣品不平整,多用于上等作品的绣制。

桃源刺绣主要使用蚕丝线。与其他刺绣品种一样,桃源刺绣对于绣线的处理也使用劈丝分线技艺。刺绣艺人在刺绣前,以手指劈丝分线,可以按所需绣线的精细程度把绣线劈分成二开、四开、八开、十六开不等。除劈丝工艺外,桃源刺绣绣线处理还有抡丝捻线技艺,即将两种不同色素的线或两种同色素不同色阶的绣线抡捻合成一股后施绣。抡捻处理后的绣线较粗,可以用来表现毛羽的坚硬质感和色彩明暗的变化,特别是用于绣制禽类羽毛,其质感栩栩如生。

桃源刺绣在刺绣技艺方面的卓越成就在于有一套以掺针为主的丰富而完整的平针针法体系,这也是桃源刺绣绣品色彩丰富饱满的原因。所谓掺针即取“参差不齐”之意,是指刺绣针脚参差不齐。掺针主要用于绣品同一色彩由深至浅或由浅到深的过渡,以表达出逐渐变易又混合均匀的物象色阶。刺绣时,针与针之间的衔接必须参差不齐,互相交错,且不着痕迹,交接搭线不可过长,也不可一线太长,一线太短。

除此之外,桃源刺绣还有扎针、盖针、网针、分筋针、锁针、点针、打籽针、钉针等多种独具特色的针法,绣品中的凤凰、锦鸡(图四)、喜鹊等鸟类,其丰羽长尾上较多使用了盖针。盖针一般用于表现物象身上的斑纹,其绣法是先用掺针或其他针法绣好物象的基本颜色,再根据斑纹的色彩和部位,加绣一层。桃源刺绣中锦鸡长尾上常运用盖针表现翎毛上的斑纹,形式多样色彩丰富,具有独特的风采。除起装饰作用外,因绣品中针脚之间走线较长,盖针还起到固定绣线的作用。

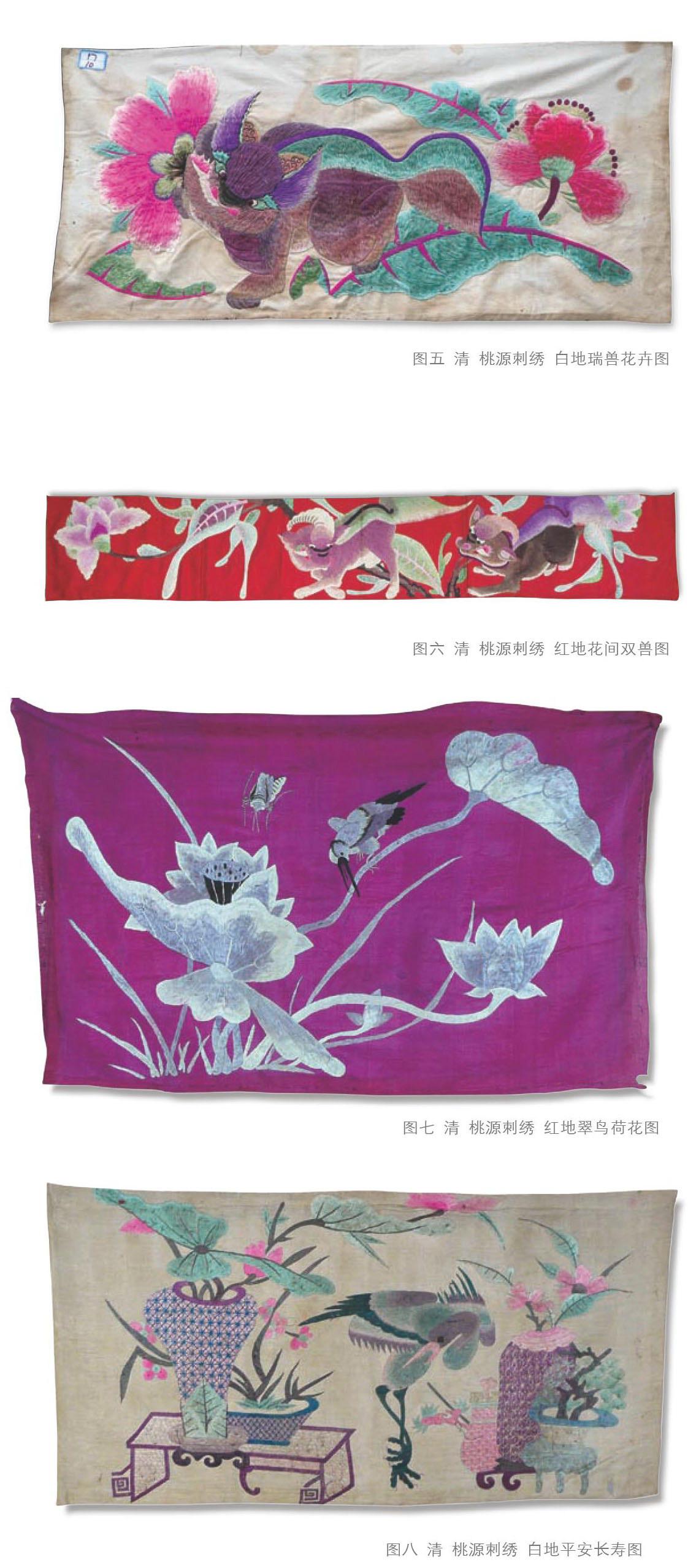

在桃源刺绣中,接毛针(图五)的运用尤其值得一提。接毛针是桃源绣中一种比较独特的针法,多用于松树之针叶及部分兽毛的绣制,目前仅见于桃源刺绣而不见于其他绣种。接毛针用线较粗,绣制时疏密有致地层层加绣,针脚起落之间长短不一,针脚的一起一落之间便形成了蓬松细长的物象,惟妙惟肖的表达出物象蓬松细长的特点。接毛针被指与湘绣独特针法“筋毛针”有着一定的渊源。

三、题材广

清代民国时期桃源刺绣题材广泛,其纹样主要由动物、植物、人物、器物、文字以及几何图形等组合构成。在桃源刺绣纹样中,较常见表现的动物纹有貔貅、麒麟、狮子、鹿、独角兽(图六)、双角兽、獾、灵猫、兔、龟、猴、大象、鼠、蝙蝠等,禽类纹样有锦鸡、凤凰、孔雀、仙鹤、鸳鸯、大雁、喜鹊、麻雀、鹦鹉、飞燕、鸡、鸭、鹅等,虫鱼类纹样可见鱼、虾、青蛙、蟾蜍、螺、蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蝈蝈、蜘蛛等。植物花卉是桃源刺绣表现的又一大类,常见的有莲花(图七)、牡丹、梅花、兰花、菊花、茶花、桂花、月季、玉兰,以及树木果蔬如松、柏、芭蕉叶、柳、桃、葡萄、佛手、芦苇等。仙道人物有太上老君、菩萨佛像、三星、刘海戏蟾,以八仙和麻姑为多见。器物在中国传统文化中已成为约定俗成的吉祥物,在桃源刺绣中,古瓶古器物成为其表现的一大题材,常见的纹样有鼎、花瓶、花篮、花盆(图八)、壶、香炉、坛、罐、几案、如意、琴、瑟、书、画、罄、家具以及山石、团扇、戟等,在这一时期的桃源刺绣中,也见有由文字变化而来的一种特殊吉祥物符号如福、禄、寿、喜,吉祥、泰和、金石瓦当(图九)文字,以及由古器物上的纹饰演化出来的吉祥符号如回纹和盘长等。

桃源刺绣的纹样由各种图案组合而成,其造型也各具特点,如锦鸡花鸟造型绮丽多姿、走兽虫鱼祥瑞呆萌、人物故事中戏曲人物霸悍夸张、生活人物端庄秀丽,神道人物雍容华美,以及博古清供的人文高雅和山水风光的率真稚拙,表现题材丰富多样且每种题材的表现刻画都有着别具一格的风采和神韵,这是清代民国时期的桃源刺绣在题材表现方面独特之处。花鸟题材中以锦鸡的丰羽长尾刻划独具特色,其从容大度洒脱之雅态的刻画最为生动和传神,妙趣横生。绣品中叶的造型圆阔细长,其舒展优雅的叶脉尾梢,以及其由正而侧、由俯而仰的圆转温丽之态,线条刻画之流畅,丰满传神而生趣盎然。

四、色彩丰

色彩是刺绣的灵魂,一幅好的刺绣作品不仅要求针法运用娴熟灵活,色彩的合理搭配运用也是刺绣作品成功与否的关键。清代民国时期的桃源刺绣绣线诸色齐备,色彩丰富,最常见的色彩有粉绿、粉紫、赭石、暗褐、墨绿、石绿、枣红、粉红、铁锈红、普蓝、天蓝、群青、松黑等,其施线色彩并呈现出或清丽明快或重墨浓彩两种风格。

清代民国时期的桃源刺绣在色彩搭配运用方面常见有三种形式,其一为利用同一色系之不同色阶颜色的渐变来表现物象,三蓝绣即是范例。三蓝绣专指刺绣用色而言,它是指取多种色相相同、色度不同的蓝色绣线,按照一定的层次比例搭配,绣成颜色深浅变化的纹样。三蓝实际上并不只有三种颜色,甚者可达十几种颜色。桃源刺绣作品中可见的三蓝绣其用色由微蓝,而浅蓝、而深蓝,在色彩渐变的基础上,加上掺针的运用,使绣品逐渐地变易色阶,色彩清新独特,别致醒目。除蓝色以外,绿色、红色、黄色等其他颜色都可以按照类似的方法进行刺绣,形成三绿绣、三红绣、三黄绣等类型。而在这一时期的桃源刺绣中,有使用棕色、灰色按照类似方法绣制的绣品。

桃源刺绣第二种用色形式是大胆地运用对比色,在地料与绣品之间或绣线与绣线之间通过大面积冷暖对比色块的使用达到绣品色彩的调和,在冷暖对比的矛盾中达到和谐。桃源刺绣作品设色大多较丰富,色与色之间充满矛盾,充满对比,创作者通过色块位置的经营将画面达到高度的平衡。如绣品中的红与黑色块的大面积的对比使用。

桃源刺绣用色的第三个特点是注重色调的整体性与单纯性,当绣品主色调偏暖时,则会在局部小范围的使用偏冷的色彩进行协调;当主色调偏冷时,绣品中则会少量的使用与之对立的色块进行调节,这种色彩之间打破和呼应的节奏总是显得调和合理,显示出这一时期桃源刺绣在用色经验方面具有一定的修养。

五、构图雅

重近景而忽视景深,不注重物象间大小比例关系而着重强调物象局部细节特征的表达,是清代民国时期桃源刺绣构图特点之一。

绣品中花鸟动物题材的造型讲究收放对比,猛兽多与蔓草柔花互为映衬,体壮的动物往往尾肢细长或短小。构图时大胆,不求整而全而追求视觉的冲击,以少胜多是这一时期桃源刺绣构图的又一特点。绣品构图饱满而较少留白,主体硕大而充满画面。绣品常常以三两花草指代许多花草,用三两鸟兽代表群鸟群兽。

人物故事是桃源刺绣中的一大题材,人物故事分戏剧人物、神道人物和生活人物三类,其中戏曲人物造型有定式,人物常常被处理在同一个视平线上,主要人物在画面的中间部分,人物都有各自不同的动作、表情、服饰和道具,因采用网格针和盘金等针法,人物形象丰满传神。

博古和清供是桃源刺绣题材中的一大类,图案多有如古瓶、古尊、古壶、书画、琴棋等古器物,以及各种盆景、插花、果品、奇石、工艺品、精美文具等,再配加有一些吉祥圖案,颇显雅致与不俗。世人以“博古图”寓意学问博大,在各种工艺品上常用这种题材作为装饰图案,寓意清雅高洁。远离战乱、丰衣足食的桃源历来为富庶之地,自古文风盛行,民众对古物的收藏与喜爱由来已久。而清供题材中大量的各种盆景、插花纹饰出现,既是桃源民众生活中插花艺术在绣品的再现,也体现出桃源民众对诗意生活的追求。博古和清供题材在绣品中的出现,既是为了迎合桃源一部分文人雅士的喜好,也为桃源刺绣这一民间刺绣注入了文人气息。

山水、人物、博古与清供等题材的使用,以及绣品中题跋名款等元素的出现,为桃源刺绣这一民间工艺品注入了文人气息。绣品中融入了诸如题诗、书法、名款等中国传统绘画的因素,显示出这一民间刺绣已经走上了与诗书画印等其他艺术门类相结合的道路,是桃源刺绣文人气息的又一表现。在这一时期的桃源刺绣绣品中,多见有爱竹主人、爱鸟主人、清风主人等的题诗题名。桃源刺绣中山水题材的绣品较少,画面刻画虽然稚拙但呈现出了民间美术品的本质。

桃源挑花(图十)属于桃源刺绣的一种,其绣线以黑白棉线为主,地料多为白、蓝、赭色土制棉布,作品分单色挑花和彩色挑花两种,单色常见。桃源挑花针法多样,常见的运针方式有正十字、斜十字、短点、长点、盘绕、拉锁、接针等十多种。桃源挑花图案布局一般主体纹饰居中央,四周辅以角花和边花进行装饰。挑花造型以团花多见,团花常见图案有福寿双全、龙凤呈祥、瑞兽戏花等。桃源挑花中常见的“飞鸟花瓶”图案,纹样由花瓶、飞鸟以及折枝花卉构成,富有情趣,为桃源挑花的经典纹样。桃源挑花采用的花中有花、果中套花的“填心花”的纹样形式具有浓郁的装饰趣味,是桃源挑花独有的艺术表现形式,其一阴一阳的表现方式,突破了其他地域挑花的呆板格局,构思巧妙。

六、意蕴深

“图必有意,意必吉祥”是民俗图案构成的基本特征。桃源刺绣属于民间工艺美术品的范畴,它来源于民众生活,经过长期的传承与发展,具有了一定的文化形态和品格,已经成为一种地域文化现象。

桃源刺绣品类繁多,绣品被广泛应用于民众生活,涉及日常生活的方方面面。取材于民众生活中喜闻乐见的花、鸟、鱼、虫、家畜家禽等动植物形态,以及与人们密切相关的社会生活场景、戏曲题材等,绣品以桃源民众最常见的自然物象表达积极向上的人世情怀、幽默舒放的生活热力和激越含蓄的审美直觉。绣品中那种或夸张或灵动的物象造型,或浓烈或淡雅的图像色彩,以及来自民间传说、民间活动和民俗心理的刺绣图案,起着表现与丰富民俗活动的作用。

貔貅、麒麟、狮子、独角兽、獾等是桃源刺绣中较常使用的动物纹样,它们常与花草在一起而组合变化出多个纹样组合造型。貔貅别称“辟邪、天禄”,除了具有招财、开运、辟邪的功效外,还有镇宅、化太岁、促姻缘等作用,在民间被认为是转祸为祥的吉瑞之兽,与“龙、凤、龟、麒麟”一起被认为是古代五大瑞兽。麒麟作为“四灵”之一,在中国的传统吉祥物中象征着珍稀和祥瑞,麒麟的吉祥图案在民间一直被人们所喜爱。狮子被称为百兽之王,在民间被视为吉祥动物,狮子滚绣球的纹样,表示吉庆平安。獾音同“欢”,被民间视为吉祥之物。桃源刺绣中,貔貅、麒麟、狮子、独角兽、獾等瑞兽多与松树、瑞草、锦鸡、喜鹊等组合出现,或单个嬉戏于花丛间,或雌雄二兽相戏,或多只大小瑞兽一起出现于画面,在表达吉庆的同时,也寓意着夫妻婚姻美满、仕途荣华、子孙贤德、家庭和睦。

锦鸡、凤凰、孔雀是桃源刺绣中使用最多也是刻画最为华美的禽类纹样。锦鸡被视为是一种瑞鸟,象征着富贵。绣品中锦鸡多与牡丹、菊花、荷花和山石等组合在一起,寓意富贵吉祥。桃源刺绣中常见的“凤凰牡丹”象征婚姻美满、吉祥如意。孔雀象征吉祥、瑞福,被赋予多种美德,孔雀成双成对,形影不离,被比喻成爱情鸟。在桃源刺绣中“孔雀开屏”(图十一)和“孔雀戏牡丹”也是寓意着爱情坚贞、婚姻美满。

莲和莲花常与鹭鸶、鸳鸯、鹅鸭、花蝶、蟾蜍、双鱼等组合在一起,是桃源刺绣中使用最多的植物花卉纹样。不同的纹样组合有着不同的象征意义,“一路连科”以莲花和鹭鸶组合象征仕途高升;“一品清廉”以莲之高洁比喻为官清廉;“蟾蜍戏莲”寓意财富有余,而“鸳鸯戏莲”“双鸭戏莲”“鹅鸭戏莲”“花蝶戏荷”等组合纹样则喻示着百年好合、爱情幸福、婚姻美满、子孙昌盛之意。

戏剧人物故事(图十二)是桃源刺繡绣品的一种重要的表现题材,其素材来源与桃源当地盛行的地方剧种傩戏和武陵戏有关。桃源的地方戏剧独具特色,桃源傩戏在民间一直广为流传并保留着原始的形态,武陵戏也是深受桃源人民喜爱的地方剧种。桃源刺绣中戏剧人物角色分为生、旦、净、丑四行,善恶忠奸角色明晰易辨。深深扎根于桃源民众思想之中的传统文化和普世理念通过刺绣这一特别的民间艺术形式传递出来,寓情于景,寓教于乐,体现出农耕文化的审美情趣。

清代民国时期的桃源刺绣原本是实用之物,通过图案的描绘、情感的寄托,而有了文化的积淀,具有了民俗文化的特征。从日常居室的装饰及服饰配饰,到婚嫁节日庆典等社会习俗礼仪用品等,桃源刺绣绣品广泛使用于民众的衣着与家居装饰中,不仅与民众日常生活息息相关,是民众生活的实用必需品,还与人们的生老病死、婚嫁寿宴、礼乐仪式等有着密切的联系,成为民众礼仪生活中不可缺少的一个重要内容,在长期的历史发展过程中形成了一定的刺绣民俗文化。桃源刺绣集地域民众生活和地域文化特征于一身,其多彩的刺绣工艺与丰富的刺绣文化,既传递着制作者丰富的内在情感,是制作者情感和精神的表达,又体现了桃源民众淳朴自然的民俗心理和精神价值取向,有着深刻的文化内涵和民俗意蕴。

(责任编辑:阮富春)