勿赂5国之患果不在费5赂以制胜:三苏《六国论》探赜

冯 志 弘

(香港教育大学 文学及文化学系,香港)

三苏均著有《六国论》。[1]62—66[2]139—141[3]1247—1248①苏洵六国文原题《六国》,“论”为后人所加。苏轼六国文《苏轼文集》篇名作《论养士》,郎晔本作《六国论》,见郎晔选注、庞石帚校订:《经进东坡文集事略》,北京:文学古籍刊行社,1957年版,第193—196页。学界对苏洵《六国论》布局谋篇、议论特色及其“末影宋事”[4]引袁宏道评苏洵,204已有详论,也有若干比较三篇《六国论》笔法、观点的著作。*如陈忠义:《三苏〈六国论〉比较》,《中文自修》,1994年第21期,第20—21页;陈友冰:《三篇〈六国论〉比较》,《国文天地》,2000年第9期,第75—82页,按:陈友冰比较的是苏洵、苏轼和李桢《六国论》;罗浩波:《大国争谋前事后师——三苏〈六国论〉对读的启示》,《喀什师范学院学报》,2005年第5期,第61—64页;庄国岳:《苏洵苏辙之〈六国论〉比较》,《现代语文》(文学研究版),2007年第1期,第42、61—64页;袁猛:《试论“三苏”〈六国论〉的异同》,《蚌埠学院学报》,2015年第2期,第49—51页。但宋人是否认同苏洵《六国论》观点,苏轼、苏辙《六国论》与时政有何联系?另外三苏北宋外交政策主张差异甚大,由此引出他们对“赂敌”的不同评论──这个现象尚不为学界注意,本文针对这些问题作回应。

一、苏洵主张“勿赂”,以为宋“弱在于政,不在于势”

苏洵《六国论》见于《权书》,与《衡论》《几策》合二十二篇。苏洵自评“所献《权书》……苟深晓其义,施之于今,无所不可”,[1]《上韩枢密书》301雷简夫云:“《权书》十篇,讥时之弊;《审势》《审敌》《审备》三篇,皇皇有忧天下心”,[5]《上韩忠献书》119苏洵《权书》托古述今、讥时之弊的笔法为时人所知。苏洵《六国论》“赂秦”寄意与《几策》中《审敌》《审势》二篇关系密切,后二者论当世之事,《审敌》篇“赂”字凡14见,文章总归认为“天下之大计,不如勿赂”,原因是:“匈奴(按:此指辽)……其心常欲固前好而得厚赂以养其力……彼必曰战而胜,不如坐而得赂之为利也。”[1]13—14这观点和《六国论》说秦之大欲类同。《审势》更指出北宋“方数千里,拥兵百万……如此之势,秦之所恃以强之势也”[1]3—4,反映苏洵认为北宋军力可与辽对抗,这呼应《六国论》说“(六国)其势弱于秦……(今)苟以天下之大……”[1]63《审势》认为北宋“习于惠而怯于威”“惠太甚而威不胜”“弱在于政,不在于势”,即苏洵认为北宋赂敌原因在于当政者怠怯——这是政治心态问题,而非国力不足,故苏洵说北宋情况是“以弱政败强势”。[1]3长此下去,“贿益多,则赋敛不得不重;赋敛重,则民不得不残”,故“勿赂则变疾而祸小,赂之则变迟而祸大”。[1]13—14

《审敌》《审势》连同《六国论》构成苏洵对北宋外交主要观点:其一,宋兵力足可抗外敌;其二,北宋怯于外敌,委曲求和,议和并非“势”不足而是“政”的问题,即“弱政败强势”;其三,厚赂使民困乏;其四,赂敌使敌我国力此消彼长;其五,变疾祸小、变迟祸大。

苏洵“勿赂”和赂敌力亏主张并非广为认同,如赵翼《廿二史箚记》谓“宋之为国,始终以和议而存,不和议而亡,盖其兵力本弱”,[6]《和议》553这是宋以后的认识。宋真宗澶渊盟后批评“武臣无事之际,喜谈策略,及其赴敌,罕能成功”,斥之“好勇无谋,盖其常耳”。[7]1528又如同样论战国史,杨时说:“全璧归赵,何益哉”,“古之人有以皮币、犬马、珠玉而不得免者,至弃国而逃,况一璧乎?虽与之可也。”[8]《蔺相如论》177也有意见认为,相对于开战所需军费,岁币支出甚不足道。如真宗朝王旦谓“虽每岁赐遗,较于用兵之费,不及百分之一”。[7]1578此外,宋人对贸易顺差课题已有认识,如宣和四年宋昭云:“盖祖宗朝赐予之费,皆出于榷场。岁得之息,取之于虏,而复以予虏,中国初无毫发损也”;[9]53马扩《茅斋自叙》注:“议者谓祖宗虽狥契丹岁输五十万之数,然复置榷场,与之为市,以我不急易彼珍,岁相乘除,所失无几。”[9]96毋庸讳言,宋昭也提到北宋末年“榷场之法浸坏,遂耗内帑”,但这是“榷场”管理不善所致问题,不是和议或岁币政策失误问题,故他以为“遴选健吏,讲究榷场利害,使复如祖宗之时,则岁赐之物不足虑也”[9]53。日野开三郎、张亮采、陶晋生均指出,不能简单认为和议纳“岁币”必然致使宋朝整体财政亏损,还须从和议签订后北宋榷场收益以及开垦田地得益等范畴全面考虑北宋外交政策利弊*日野开三郎:《五代北宋の岁币岁赐の推移》《五代北宋の岁币岁赐と财政》,见《东洋史学》1952(第5及6辑),第19—41页、第1—26页;张亮采:《宋辽间的椎场贸易》,《东北师范大学科学集刊》1957(3),第146—155页;陶晋生:《辽的对宋政策与贸易》,《宋辽关系史研究》,联经出版社,1983年版,第43—56页。──总之,岁币之于经济的损益在北宋未成定论。*参见朱瑞熙《宋朝的岁币》,《疁城集》,华东师范大学出版社,2001年版,第215—233页。

二、苏轼“国之患果不在费”与苏辙“赂敌制胜”观点

苏洵《六国论》以赂秦为六国破灭之道,但苏轼《论秦》却说:“(秦)巧于取齐而拙于取楚,其不败于楚者,幸也。”苏轼论秦国先之以李信、复使王翦攻楚,“空国而战”,其时倘“以久安之齐而入厌兵空虚之秦,覆秦如反掌也。”换言之,苏轼认为战国末年齐国仍有反击秦国甚至亡秦的机会。《论秦》末后再次重申“秦之不亡,幸也”“始皇幸胜”,[2]141—142反复论证各国孰胜孰败,变数很多。苏轼对宋代外交的直接评论见于《策断》和《策略》。《策断一》开宗明义说“二虏为中国患,至深远也”。但苏轼认为辽夏并非为中国之“大患”,并非为中国最忧心之事。苏轼说:

盖臣以为当今之患,外之可畏者,西戎、北狄,而内之可畏者,天子之民也。西戎、北狄,不足以为中国之大忧,而其动也,有以召内之祸,内之民实执其存亡之权。

苏轼亦说战国“诸侯割地而求和于秦”,但焦点更在于御敌心态而不是“赂”所导致的损失。他认为:宋之失策在于失其权,只一味委曲求和,使辽、夏可“持其欲战之形,以乘吾欲和之势”,故“欲权之在中国,则莫若先发而后罢。示之以不惮,形之以好战,而后天下之权,有所归矣”[2]280—283。《策略二》以下文字与苏洵赂敌力亏,破灭之道的判断截然不同:

臣尝读《吴越世家》,观勾践困于会稽之上,而行成于吴,凡金玉女子所以为赂者,不可胜计……尝窃怪其以蛮夷之国,承败亡之后,救死扶伤之余,而赂遗费耗又不可胜计如此,然卒以灭吴,则为国之患,果不在费也。

苏轼以越国财困力乏,“赂者不可胜计”仍卒以灭吴为证,提出“国之患,果不在费”的结论。苏轼认为,越国成功原因在于“内外不相扰,是以能有所立”,具体方式是“使范蠡、大夫种二人分国而制之”。针对北宋情况,苏轼认为北宋政策“最下”的原因不是“赂”而是“过赂”,尤为失策的是“宰相以下,百官泛泛焉莫任其职”,故导致权责紊乱。苏轼认为只要做到“每岁所以馈于二虏者,限其常数,而豫为之备”,并“举一人而授之,使日夜思所以待二虏,宜无不济者”[2]228—230。总之,苏轼引吴越例子,旨在申论修齐内政与权责分明才是致治强国关键,故刻意淡化外缘因素的影响,并认为“馈于二虏”的岁币只要限其常数早作预备,亦无不可。

苏辙晚年作《历代论5燕蓟》,开篇首句言“何谓割燕、蓟之利?”带出后晋割地有利北宋外交的新颖观点。继之言真宗“知其(辽)有厌兵之心,稍以金帛啖之。虏欣然听命”,澶渊盟后“北边之民,不识干戈。此汉、唐之盛,所未有也”。后晋割让燕云十六州何以有利北宋?苏辙观点包括:其一,契丹既得广袤土地,如“熊、虎之搏人,得牛而止”,“犬羊之心,醺然而足”,已无侵宋之心;其二,和约既成,契丹“俯首奉约,习为礼义”,较之“汉文帝待之以和亲,而匈奴日骄。武帝御之以征伐,而中原日病”,成效尤彰;其三,契丹据有全燕后,已无南侵意图,北宋以金帛即已换来太平,是“吾无割地之耻,而独享其利,此则天意,非人事也”。

苏辙是否认为应恪守祖宗之法一成不变?文章最后一段:“唐天宝之乱,朔方、河陇之兵起而东征,吐蕃乘虚袭据郡县……理极而变,部族内溃,而唐土遗黎解辫内向,中原未尝血刃,而壤土自复。”最后延宕一笔:“今吾不忍涂炭生民,而以皮币犬马结异类之欢,推之天理,傥亦有唐季吐蕃之变乎?”[3]1012—1013这段话最关键是“理极而变”四字——此一时彼一时,唐代极乱后壤土自复;北宋情况会否倒过来,遽然生变?

再结合苏辙讨论“和议”和“岁币”全部材料综合分析。元祐二年苏辙《论西事状》分析宋夏和议:“虽弃捐金币,以封殖寇仇,小人谓之失策;而分别曲直,以激励将士,智者谓之得计。此所谓行事之得失也。”苏辙不认为可简单判断岁币即为弊政,其中利害,得看执政者是否能因势利导——藉北宋连年恩赐外国,西夏不知感恩,这一极端对比煽动西夏“士民自知其不直”,让北宋将士更加义愤填膺,由此“皆有斗志,易以立功”。[3]722如此,表面上耗损国力的岁币,反可成为西夏国乱,北宋众志成城转危为安,转弱为强的契机。

苏辙《进策》再次申明“赂敌”反为“胜敌”契机的观点。文章开篇言“欲民之无贫,则无疾夫无威;欲君之无辱,则无望乎财之不竭”,带出立君威(兼指国威)与节俭国库不可兼得。北宋要“因败而成功,转祸而为福”就要“因(二虏之赂)而成之,以潜破二虏之国”。具体说,苏辙主张不仅不是“勿赂”,而是应不惜财货,要赂之益甚,因赂制胜——

臣以为当今之计,礼之当加恭,待之当加厚……务以无逆其心,而阴堕其志,使之深乐于吾之贿赂,而意不在我……彼怠而吾奋,彼骄而吾怒。及此而与之战,此所谓败中之胜而弱中之强者也。

苏辙视“益赂”为胜敌谋略,尤应示敌以怯,凡事顺敌所求,“无求而言胜之”“无求以言犯之”“以外见至弱之形”,此即“将欲取之,必固予之”[3]1333—1335。苏辙这策略与卧薪尝胆近似,但未如勾践般承受过分屈辱*前述苏轼《策略》引吴越之战,与苏辙《进策》均有示弱胜强之说,兄弟之间观点或互相发明。,文章承认“已赂”既成事实,故宜顺水推舟,把“赂”转换为制敌手段。

结合上述,苏辙并不否认和议曾发挥良好效果,但不认为和议是长治久安之策,他说“理极而变”,辽夏在当世实为国家之患;苏洵全面否定岁币政策,以为日削月割是国家丧亡关键,相反,苏轼不认为岁币多寡是国之大患;苏辙更进一步,把岁币视为骄敌手段,赂敌愈多,敌国愈益怠傲;苏轼和苏辙反对的不是“赂敌”,而是赂敌后不思进取、怠惰国政的心态——他们认为后二者才是北宋积弱主因。上述三苏对“赂”的判断评价大不相同,反映他们对于如何解决北宋外交困乏问题各言其志,未曾形成父子兄弟间的统一看法。这种对现世政局理解的差异,又倒过来影响了他们对历史的诠释。

三、苏轼、苏辙《六国论》的“任法而不任人”和“天下之势”

苏轼、苏辙《六国论》是否与时政有所联系?苏轼《六国论》最可能写于元符中谪居海南时期,*据李之亮笺注:《苏轼文集编年笺注》,巴蜀书社,2011年版,第333页。大意指春秋末至战国,诸侯多养士,此皆“天民之秀杰者”,其中虽有奸民蠹国,但“国之有奸”先王不能免,倘锄而尽去使之失职,这些秀杰有能之士则为国之大患,故“先王因俗设法,使出于一”。苏轼以此论证“六国之君,虐用其民,不减始皇、二世”,惟百姓不致叛乱,正因诸侯“养士”使不失职;反之秦国速亡,是由于——

任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏不必才取,能守吾法而已。故堕名城,杀豪杰,民之秀异者散而归田亩……纵百万虎狼于山林而饥渴之,不知其将噬人。[2]140

引文关键是“任法而不任人”一句。苏轼由“因俗设法”带出“法”因“人”而立思想。苏轼评论当世政治及为政之道,屡提及任法与任人准则。如其所拟制诰《王振可大理少卿》(元祐元年)说“任法而不任人,则法有不通,无以尽万变之情;任人而不任法,则人各有意,无以定一成之论”,接着苏轼代王者立言,说“朕虚心以听,人法兼用”,[2]1121提出兼用“人”“法”为当世应遵行的准则。元祐三年拟《私试策问》“问:任人而不任法,则法简而人重。任法而不任人,则法繁而人轻……夫欲人法并用,轻重相持,当安所折衷?”[2]219苏轼这篇策问内容延续前述制诰提及偏用“人”或偏用“法”之弊,以之为考题,反映他认为人、法并用是当世要务。《策别课百官二》(嘉祐六年):“夫法者,本以存其大纲,而其出入变化,固将付之于人。”再举唐代行卷取士每能罗致天下贤俊为例,以为“付之于人”正是有唐得人之盛的原因。结笔云:“如必曰任法而不任人,天下之人,必不可信。”[2]245文章更强调“人治”的灵活与重要性。同样撰于嘉祐六年的《策略三》明言“臣窃以为当今之患,虽法令有所未安,而天下之所以不大治者,失在于任人,而非法制之罪也”,更明确指出当世急务在选贤任能而不是改革法制。最后说“虽得贤人千万,一日百变法,天下益不可治”,[2]232,234指贤人不是天下得治的必然保证,惟有配合稳定法制,贤人才能发挥所长。

苏轼说“一日百变法”时,王安石尚未为相,熙宁变法也尚未开始。王安石变法后,熙宁七年,苏轼《贺韩丞相再入启》再提出任法与任人之异,但两相比较,苏轼明显更强调“任人”好处。他说:“任法而不任人,则责轻而忧浅,庸人之所安;任人而不任法,则责重而忧深,贤者之所乐。”庸人因循苟且,但求无过,只按法度行事而不求进取。相反贤者忧国忘身,如发挥所长,自可致治,故上位者可“一切不问,而听其所为;盖其后必将责报收功”[2]1344。这篇文字写于熙宁二年变法之后;他晚年写作《六国论》则是元祐以后的事了。

上述可见,苏轼最迟在嘉祐六年(时年二十五)已开始讨论任人与任法问题,他年轻时即关注这课题,时间横跨熙丰变法,至晚年被谪海南一直如此。“人法并重,尤重任人,批评任法不用人”是苏轼贯彻始终的主张。就评述对象言,他以之论断当世治国之道,亦以此评论六国与秦成败因由。苏轼《六国论》未见专门针对变法的讽喻。广义说,苏轼《六国论》体现了他致治之本在于用人、不可任法不任人的见解。苏轼《六国论》并非只“以史论史”,而是由今及古,按他所主张针对北宋的救弊之法,评述历史成败。

苏辙《六国论》为《栾城应诏集》五十篇之一,苏辙《上两制诸公书》谓杨畋嘉祐五年(时苏辙年二十二)“取其鄙野文五十篇而荐之,俾与明诏之末”,即《栾城应诏集》。[3]389文章大意是:六国较之秦国,其地五倍,其众十倍却不免灭亡,原因是六国“虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势”。接着苏辙继续分析六国抗秦当行之法,在于洞察韩魏为诸侯屏障,然而六国“贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭”“韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪?”[3]1247—1248苏辙与苏洵均主张六国“并力西向”[1]63,是其相通处,但苏辙通篇文章未曾批评六国“赂秦”。

苏辙《六国论》两次提及“天下之势”。他翌年所撰《新论》,“请言当今之势”。[3]《新论上》347文章直接评论当世夷狄之患,质疑以有宋大一统局面,“其为有余力也,固亦宜矣,而何至使天下皆被其患?”苏辙未曾回避北宋和议的岁币问题,坦言“今也天下幸而无它患难,而唯西北之为畏。然天下之力,亦已困而不能支矣”[3]《新论中》351。但与苏洵把“赂”视为天下至弊立场大不相同,苏辙认为北宋“治而不至于安……无急变而有缓病”[3]《新论上》347,原因不在于“赂”而在于“三不立,故百患并起而百善并废”。“三不立”分指“天下之吏”“天下之兵”“天下之财”的不治,这三个根本问题存在,才派生出未能应付和议费用的问题。他说:

一岁之入不能供一岁之出,是非特纳赂之罪也,三事不立之过也。故三事立,为治之地既成,赂之则为汉文帝,不赂则为唐太宗。赂与不赂,非吾为国治乱之所在也。[3]《新论中》351

和前引苏辙《历代论.燕蓟》《论西事状》《进策》一样,苏辙不认为赂敌必然是错误政策。“赂”作为谋略,只要运用得宜,也足可成就汉文帝一样的治世。熙宁二年三月苏辙《上皇帝书》,重申他认为天下财力匮乏在内政不在外患的观点:“臣谨为陛下言事之害财者三:一曰冗吏,二曰冗兵,三曰冗费。”倘“三冗既去……虽有西戎北狄不臣之国,宥之则为汉文帝,不宥则为唐太宗,伸缩进退,无不在我”。此引例和他八年前所撰《新论》一模一样。熙宁二年二月,王安石任参知政事,苏辙《上皇帝书》不认同“今者陛下……出秘府之财,徙内郡之租赋,督转漕之吏使,备沿边三岁之畜”[3]368—369、379,其针对时政立言毫无疑问。但梳理苏辙理财观念形成时间,可知他以北宋“三冗”为大患,“赂与不赂非国治乱之所在”的观点,最迟在熙宁变法八年前已经确立。

苏辙认为北宋中期天下之势是什么?《栾城应诏集.北狄论》云:

方今天下之势,中国之民,优游缓带,不识兵革之劳,骄奢怠惰,勇气消耗。而戎狄之赂,又以百万为计,转输天下,甘言厚礼,以满其不足之意……俯首柔服,莫敢抗拒。凡中国勇健豪壮之气,索然无复存者矣。[3]1279

配合前引《进策》“彼怠而吾奋,彼骄而吾怒”论,苏辙认为两国交锋兵力多寡并非胜负关键,强弱乃在于士气高下。他否定的不是和议或岁币,而是和议后士民俯首柔服,不能韬光养晦养其士气。故说“敌国之盛,非邻国之所深忧也。要在养兵休士而集其勇气,使之不慑而已”[3]《北狄论》1279。这个观点和富弼说“澶渊之盟,未为失策。而所可痛者,当国大臣论和之后,武备皆废”[10]《上河北守御十三策》4232较相似。

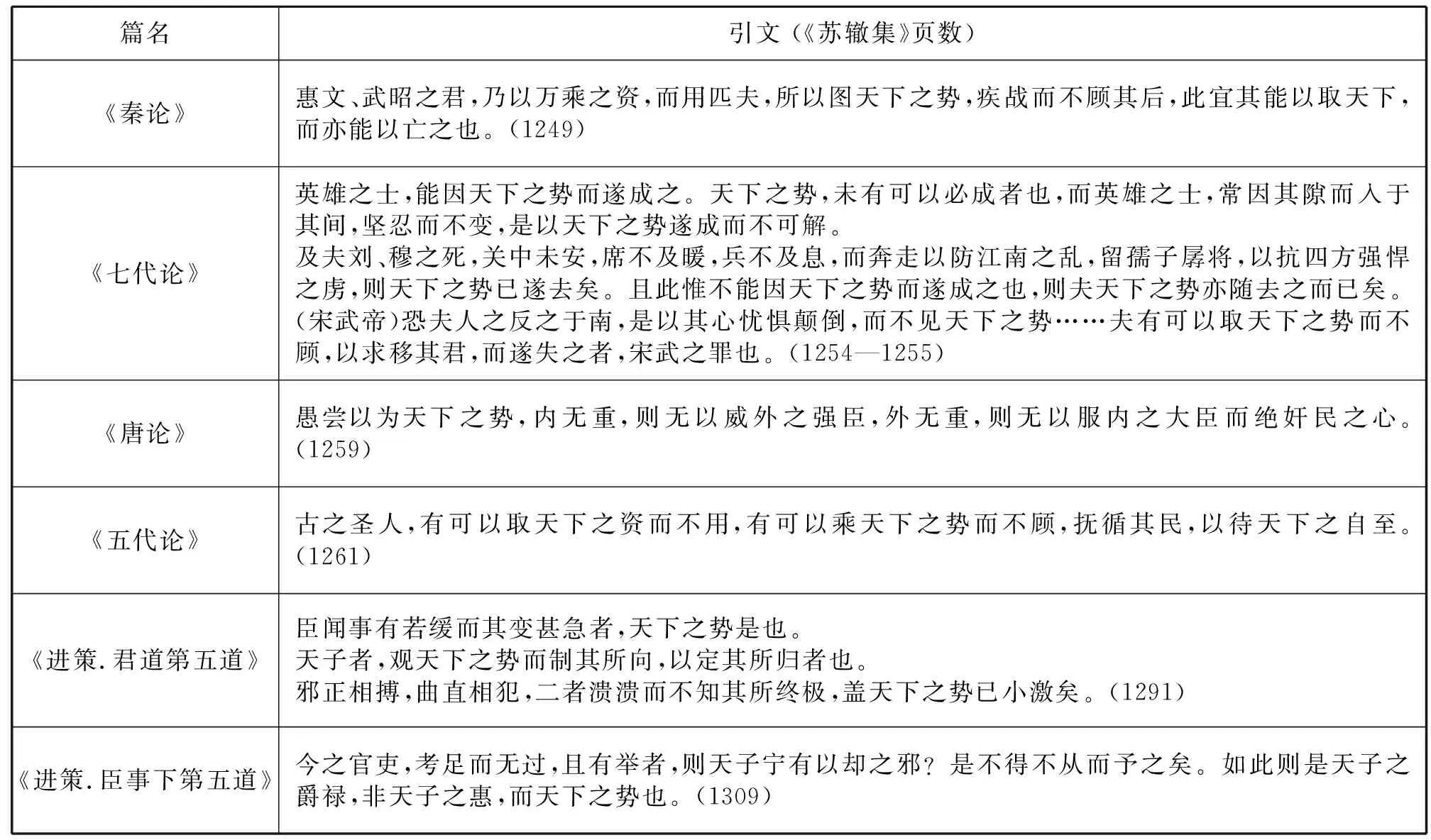

苏辙《六国论》批评六国只顾各自私利未能联合抗秦,这确未能和北宋大一统形势对应。但就筹谋百事须从大局考虑言之,苏辙以“天下之势”评论当世政事,又以之评论六国史事的策略是其古今政论文尤其是《应诏集》诸篇文章的一致之处。《应诏集》中包含“天下之势”的文句凡19例,除《六国论》《北狄论》各2例,其余引例如下:

篇名引文 (《苏辙集》页数)《秦论》惠文、武昭之君,乃以万乘之资,而用匹夫,所以图天下之势,疾战而不顾其后,此宜其能以取天下,而亦能以亡之也。(1249)《七代论》英雄之士,能因天下之势而遂成之。天下之势,未有可以必成者也,而英雄之士,常因其隙而入于其间,坚忍而不变,是以天下之势遂成而不可解。及夫刘、穆之死,关中未安,席不及暖,兵不及息,而奔走以防江南之乱,留孺子孱将,以抗四方强悍之虏,则天下之势已遂去矣。且此惟不能因天下之势而遂成之也,则夫天下之势亦随去之而已矣。(宋武帝)恐夫人之反之于南,是以其心忧惧颠倒,而不见天下之势……夫有可以取天下之势而不顾,以求移其君,而遂失之者,宋武之罪也。(1254—1255)《唐论》愚尝以为天下之势,内无重,则无以威外之强臣,外无重,则无以服内之大臣而绝奸民之心。(1259)《五代论》古之圣人,有可以取天下之资而不用,有可以乘天下之势而不顾,抚循其民,以待天下之自至。(1261)《进策.君道第五道》臣闻事有若缓而其变甚急者,天下之势是也。天子者,观天下之势而制其所向,以定其所归者也。邪正相搏,曲直相犯,二者溃溃而不知其所终极,盖天下之势已小激矣。(1291)《进策.臣事下第五道》今之官吏,考足而无过,且有举者,则天子宁有以却之邪?是不得不从而予之矣。如此则是天子之爵禄,非天子之惠,而天下之势也。(1309)

上表可见《应诏集》反复申论天下之势,既议古也论今,由此形成《应诏集》论事言大势、不拘小节的总调。和苏洵把《权书》《衡论》《几策》一同献与有司的方式一样,苏辙五十篇应诏文是作为一个系列献与执政者的。这样,当读者综观《应诏集》所有文章,会较容易注意到苏辙以“天下之势”论事的思维特征。苏辙《六国论》是这一论述范式之下的一个示例,其范式意义较其所言古事更重要。

按论事须把握天下之势原则,当苏辙强调六国不识天下之势,就说他们背盟弃约、追逐小利,但求自保;论证战国后期六国何以尚能将士用命,则说他们乘天下之势,犹帅其罢散之兵,合纵击秦,壮怀激烈。苏辙笔下六国形象如何,是按其意欲表达的天下之势来书写的。苏辙《六国论》与《北狄论》论天下之势一反一正,作为当世执政者当察天下之势的鉴戒。总之,苏辙《六国论》与时政的联系不在于六国局势如何对应北宋某一具体国策,而是从更宏观的层面,告诫执政者须知天下之势,不要因小忘大、疏于虑患。

四、苏洵《六国论》的“说服力”问题及三苏史论文家法

张方平、雷简夫均推许苏洵《权书》等著作,[5]119;[11]《文安先生墓表》716—719欧阳修谓《权书》等篇“辞辩闳伟,博于古而宜于今”,[12]《荐布衣苏洵状》1698对其《权书》词锋犀利、有用于世十分肯定——这是宏观评价。至于《六国论》赂秦力亏破灭之道的观念,今存文献未见欧阳修等的反馈。欧阳修以苏洵文荐之于朝,按苏洵《上皇帝书》自述:

曩臣所著二十篇,略言当世之要。陛下虽以此召臣,然臣观朝廷之意,特以其文采词致稍有可嘉,而未必其言之可用也。[1] 292

“特以其文采词致稍有可嘉”一句,反映苏洵未因“辞辩闳伟”为朝廷视为治国之才。苏洵彻底反对“赂”的观点,甚至未为苏轼、苏辙继承。靖康之难以后,宋南渡文人归咎国祸因由,绝少提及因和约所致,倒是更懊悔“联金灭辽”为大失策,并把靖康之难的主因视为“本于君子小人之混淆,君子常不胜”[13]《与李泰发端明第二书》1164的结果。*参见周木强:《历史意见与时代评价:宋人对“澶渊之盟”的认识》,《安庆师范学院学报》2010年第11期,第89—91页;冯志弘:《靖康之难的成因是甚么?——从南渡时人的认识说起》,《上海大学学报》2015年第4期,第94—105页。南宋以后,特别是明代以后,随着古文选本愈来愈多,出现了不少针对苏洵单篇文章的评论。如《三苏文范》引陶石篑评苏洵《六国论》“封谋臣、礼贤才,以并力西向,则秦人食之不得下咽也,可谓至论”,[4]204基本肯定苏洵观点。浦起龙说:“若就六国言六国,(苏洵)不如次公(苏辙)中肯,而警时则此较激切”,[14] 9从感染力和中肯两个不同尺度,评论苏洵、苏辙《六国论》优次。清马位说:“夫六国俱系封建,非开创者,何得云暴霜露、斩荆棘?(苏洵)要是借六国发议,以刺时事”[15]824指出苏洵引例未尽妥当,惟刺时之意明确。乾隆敕编《唐宋文醇》批语曰:“夫仁宗之所以为仁,而非小贤之所能测者,正在和契丹一事”[16]618此说肯定和议。总而言之,宋以后论者对苏洵《六国论》评价意见分歧,未曾形成苏洵析述六国灭亡之由“具无可辩驳说服力”的共识。

三苏《六国论》析述史事方式让人想到克罗齐(Croce, Benedetto)所说的“一切真历史都是当代史”。[17]4就中国文论则与“赋《诗》断章,余取所求”[18]1239传统颇可联系,差别是“赋诗断章”截取文句字面义作拓展延伸,三苏史论按他们欲申明之道,选取有助论证其立场的史例编织故事。

三苏述古论今见解各不相同,但从评析史事以针砭时弊的策略看,三篇《六国论》笔法并无二致,反映三苏之学“皆以古今成败得失为议论之要”[3]《历代论一并引》958的家法。这种为文方式的特征有利创新观点,见人未见,但不容易全面周到考虑问题。即如林纾说“苏家文字,喻其难达之情,圆其偏执之说,往住设喻以乱人观听”,再细致推敲,“则又多罅漏可疑处”,[19]《述旨》45或说“若苏家,则好论古人……苏氏逞聪明,执偏见,遂开后人攻击古人之窍窦”;[20]《论说类》2另一方面,林纾也认同“苏氏之文,多光芒,有气概……不战已足屈人之兵”[19]《述旨》45。郭预衡提出“某种艺术性,是和它的思想倾向相矛盾”的命题,并举苏轼文为例谓其“往往在表达平庸的思想的同时,却具有相当的艺术感染力”[21]257。这是否意味文学创作与学术书写此消彼长?由此呈现文学与学术(史学/哲学)研究之间的复杂关系,以及古今论者如何诠释及实践“文质彬彬”“尽善尽美”的理念。这些课题仍可继续探挖。就语文教育而言,讲授三苏《六国论》时,亦须厘清“雄辩滔滔切中时弊”,与“论证严谨说服力强”这两项常见评语的分别。