中国城市化发展中的规模逆梯度现象研究

——理论分析与实证检验

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710056)

一、引言

城市化是人类社会发展的客观趋势,标志着一个国家或地区现代化的发展水平。从上世纪九十年末,中国城市化进入了更加均衡发展的阶段[1],城市化速度得到了明显的加快,中大型城市的数量和人口显著增长。2008年,中国的城市化率达到了45.7%,在1998年基础上提升了12个百分点。截止2017年上半年,中国城市数量达到657个,市辖区户籍人口超过100万的城市已经达到147个,城市常住人口比重达到了57.35%。我国在“十五大”、“十六大”、“十七大”、“十八大”,乃至“十九大”报告中,都对城市化发展给予了高度重视。在更加宽松的政策环境下,大城市由于城市集聚效应而拥有更好的就业机会、更高质量的基础设施、更高效的信息咨询传播,城市化进程自然趋向于大城市而发展。

但另一方面,随着我国城市规模的不断扩大,城市化发展带来的问题也在不断突显。例如,城市化发展效率低下,存在众多资源浪费的现象[2],部分城市中的人口集聚还不足,却出现了交通拥挤、环境恶化等城市病[3],以及城市规模的扩大对物质资本积累作用较为有限[4],高收入地区的城市化发展对经济增长的促进作用相对低收入地区的作用更大等。可见,在我国城乡人口流动、城市经济结构以及城市文化等方面存在地域差异较为明显的现实情况下,单纯通过提高城市规模的手段来发展城市化已经无法满足中国城市化发展中遇到的现实问题。

那么,究竟哪种城市规模具有更好的聚集效应?我国城市规模的发展过大还是过小?王小鲁和夏小林(1999)对中国600多个城市进行研究,得出了中国的大城市太少的结论。Au和Henderson(2006)使用中国数据的研究也认为中国城市的平均规模较小。简新华和黄锟(2012)认为中国的城市化率依然偏低的结论,但近年来中国城市规模得到了快速提升。随着城市规模的不断扩大,城市集聚带来的外部成本也在同步上升。因此需要综合考虑城市化发展中正的集聚效应和负的外部性。在城市规模较小时,城市规模扩大的净集聚效应为正,并随着城市规模的扩张而迅速上升;但是当城市规模发展到一定程度,这种净集聚效应就会在达到峰值后缓慢下降。随着人口和资金的过度流入,城市规模将超过最优规模,城市化集聚的净效益开始下降。此时,城市化发展更需要将重点关注在城市发展效率的提升方面。这种现象被称为城市化发展中规模“逆梯度”现象,本文着重对该问题进行研究。城市化发展中规模“逆梯度”特点非常重要,因为如果一国城市化发展中已经出现规模“逆梯度”现象,则政策制定需要根据城市规模差异有针对性地设计和实施。如果采用单一的鼓励城市规模扩张的政策,将会引致过大城市无序自发膨胀的不良后果。正如亨德森(2007)对中国城市发展提出的警告,即避免出现过度拥挤的超大城市,这是非常值得注意的。

上述研究成果表明,城市规模不足和过度集聚都会对城市经济发展产生不良影响。基于此,本文提出两个问题,其一城市化发展过程中最优城市规模*在本文中最优城市规模与最优城市化率意义相同,不做特别的区分。如何确定?其二,随着城市规模的不断扩张,是否需要重视城市化发展效率,且在何时需要加强效率的提升?将上述两个问题统一起来,具体来说,即在理论层面是否存在一个最优城市化率?进一步,在实证检验层面,我国城市化发展过程中,是否已经出现了这种规模“逆梯度”现象?本文对上述问题做出了回答。本文理论研究表明,最优城市化率在理论上可以得到解析,且城市规模低于该最优化水平时,城市规模的扩张对经济增长显示出正向促进作用;但城市规模一旦超过该最优化水平后,单纯依靠城市规模来促进经济增长的作用受到了限制,此时城市化效率的提升就比单纯普及城市率更加重要。实证研究发现,在规模较小城市的发展中,促进“规模效率”的提高可以有效地促进“城市综合发展效率”的提升;但在规模较大城市的发展中,单纯依靠“规模效率”的提升来促进“综合发展效率”的能力受到了局限,此时“纯技术效率”的提高则能够有效提升“综合发展效率”。因此本文从实证角度也进一步验证了“规模逆梯度现象”。

本文的研究选题不仅具备一定的学术价值,还与中国城市化发展的时代主题相契合,具有一定的现实意义。在以下两个方面做出了有益的探索,(1)以内生经济增长理论为基础,构建一般均衡模型,论证了城市规模“逆梯度”现象的存在性,对传统无限正相关的理论假说做出了补充。(2)将城市废水和废气排放作为环境投入的负要素,纳入到中国城市化及其效率的研究中,补充了传统的“重经济指标、轻环境指标”的投入要素选择方法,不仅可以加强文章实证研究的精确性,还可以提高计量结果的可靠性。

二、文献综述

城市化是经济发展的必然结果,城市通过集聚效应和规模经济逐渐发展为经济和物质财富的中心。集聚经济以空间向心力为核心机制,当集聚水平适度时,就会出现正的外部性。Marshall(1920)指出要素集聚于城市能够产生投入共享、知识溢出和劳动力池三个方面的正外部性。厂商向城市集聚,可以节约生产成本,尤其可以节约共用生产要素的投入。在较大城市,劳动力和厂商之间的需求匹配程度较高,市场经营中潜在的不确定性带来的成本负担可以得到缓减。同时,知识有效扩散和人力资本的集聚都可以大力提高对创新的激励[10]。

虽然城市化发展在集聚效应的作用下具有诸多益处,但过度集聚也会影响城市的持续性发展。当集聚水平不适度时,负的外部性就会急剧增加,甚至超过集聚带来的正效应,从而对经济和城市的发展产生不良影响。这是因为,随着资源在城市的集聚,在要素投入边际递减规律下,整个经济体较难达到最优规模[11]。过大的城市规模需要较多的资源用以维持大城市的生活质量,从而对投资和创新产生了挤出效应,生产性投资和创新的资源就会被挤占。此外,拥堵现象、噪声污染、公共服务提供短缺,以及失业率、犯罪率上升等社会现象逐渐突显,随之带来管理成本急剧上升。

由此可见,城市规模的扩张将同时带来正外部性和负外部性。王小鲁和夏小林(1999),Au和Henderson(2006)利用中国数据进行实证研究,发现不同规模的城市具有不同程度的正集聚效应和负外部性。城市规模与城市集聚的净效益之间呈现倒U型关系,即随着城市规模的上升,净集聚效应上升达到峰值后又缓慢下降。王垚等(2017)发现城市规模与人均产出水平之间也具有倒U型关系,他们认为城市偏离最优规模会造成聚集收益的损失。事实上,在中国城市化进程中,城市规模过大还是过小,在这一问题上一直存在争议[1]。那么,当前我国城市化发展中城市规模是否超过了最优城市化率,最优城市化率是否为拐点从而决定着不同城市规模下城市发展的特点?进一步,城市规模“逆梯度”现象是否已经在我国出现?城市发展效率是否在拐点处得到更大的重视。不论是从理论上来说,还是从现实角度来说,城市化发展不可能单纯追求城市规模的不断扩大。直观地来看,在城市化发展初期,追求城市规模扩张可以促进经济增长和城市的综合发展,但是当城市规模扩张到一定程度,则更需要将量化目标转移到效率的层面。当城市化发展中的规模逆梯度现象逐渐突显时,政策制定者也需要对其相关政策措施进行及时准确的调整。因此对我国规模逆梯度现象的研究至关重要。

基于此,众多学者开始关注对城市发展效率的研究。现有研究对城市化效率的测度方法有前沿生产函数法(SFA)、数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA),以及Malmquist指数法。其中,SFA在估计效率时需要设定预估的生产函数形式。Renuka和Kalirajan(1999)提出以预估生产函数形式为基础的SFA法,并加上对参数估计的计量回归的误差,二者的细小误差都会导致用生产余值计算的全要素生产率出现较大偏差,研究结果的准确性会大打折扣。数据包络法(DEA)以决策单元(DMU)投入产出作为变量避免了人为权重设定的主观性,同时不用确定输入输出间的函数关系式,对指标的性质也没有要求,可以为DMU提供效率改进的信息。袁晓玲等(2008)、董锋等(2012)、闫秋利(2016)均利用DEA模型对中国城市效率进行了测度。Malmquist指数法的一个优势在于,该方法可以测度“城市综合发展效率”指数,并可以将该指数具体分解为“纯技术效率”和“规模效率”两部分。其中,“纯技术效率”反映的是生产单位配置资源的效率,而“规模效率”反映的是生产单位对规模效应利用的效率。Malmquist指数法对效率的测度主要建立在投入产出理论之上。投入产出分析法能够实现各部门的投入和产出关系的有机结合,能够从生产消耗和分配使用双维度全方面反映出产品在各部门间的运动,为使用投入产出理论进行分析提供参考模板。

现有研究主要集中在对城市效率指数测算及其影响因素上,对城市发展效率在城市规模差异化条件下的特点研究非常缺乏。同时,国内学者对于城市化综合发展效率研究的文章侧重于实证研究,较少涉及城市发展的理论层面。本文构建了一般静态均衡模型,得到了最优城市化率的解析,对传统理论假说做出了关键性的补充,这体现了本文在理论层面上的创新。

三、理论模型

1.模型构建

假定有N个人,每个人只存活1期。在期末时,每个人都会拥有一个后代,这些后代都在下一期生活。所以在每一期,都会存在N个人。在期初每个人要选择生活在农村(rural area)还是城市(urban area),以及选择积累多少人力资本。在期中每个人供给1单位劳动力,在期末消费挣得工资。此外,假定生产时需要物质资本,而且每个人的生产都是独立的。

存在两个生产部门,其中农业部门在农村,而工业部门在城市。农业生产仅仅要求较低的人力资本水平,本模型里进一步将人力资本的要求简化为0。这意味着,增加人力资本量并不会增加农业生产的产出。工业生产则对工人有一定的人力资本要求。一个人的人力资本存量越高,那么这个人的工作产出越大。

如果一个人选择定居在农村里,那么他的产出,即他可以挣得的工资为

Ir=ArGr

(1)

其中,Ar表示农业生产的技术水平,Gr为农业生产所需的公共设施。假定Ar和Gr都是外生给定的参数。

如果一个人i生活在城市,他的净工资为

Iu=AuGuhα-Ph-b(zN)1/δ

(2)

其中,Au代表工业生产的技术水平,Gu为工业生产所需的公共设施,Au和Gu均被假定为外生参数。hi是第i个人拥有的人力资本量。另外,考虑到人力资本或教育的边际生产力递减,所以假定α<1。从模型的设定来看,人力资本量会影响生产力和工资,因此城市居民在期初是有激励投资于人力资本积累的。另一方面,积累人力资本或者接受教育是要花费成本的,因此假定每积累一单位人力资本需要花费的成本是P。此外,假定存在完全的借贷市场,因此在期初进行人力资本积累的成本可以从期末的工资中扣除。

此外,由于城市里的人口聚集和工业生产会产生一些负面影响,包括环境污染、拥挤等等。因此,本文假定随着城市规模的增大,城市居民的效用损失增大,并用b(zN)1/δ来表示以货币度量的城市居民的效用损失。其中,0≤z≤1表示城市人口的比例或城市化率,δ>1来刻画城市人口聚集产生的边际负外部性,而b为一个大于0的参数。δ越大,边际负外部性越小,当δ=+∞时,则外部性消失。δ>1的逻辑在于:城市里人口越多,则每个人受到的负外部性越大;但是边际负外部性随着城市人口的增加而递减。而b则表示了负外部性的严重程度。

2.模型求解

整个经济的净工资之和(福利水平)是

W=(1-z)NIr+zNIu=(1-z)NArGr+zN[AuGuhα-Ph-b(zN)1/δ]

(3)

将净工资对城市化率进行一阶导数求解,可以得到

∂W/∂z=N[AuGuhα-Ph-ArGr]-(1+1/δ)Nb(zN)1/δ

(4)

等式右边第一项的经济含义是,城市化率增加时社会增加的金钱收入,即人们从农业生产转移到工业生产的工资增加值。等式右边第二项的含义是,城市人口增加对彼此造成的负外部性的增加值。结合现实情况,还需假定AuGuhα-Ph-ArGr>0,即城市居民在扣除人力资本投资成本之后的工资仍然大于农村居民的净工资。而在城市化率较低(z接近0)时,边际负外部(1+1/δ)Nb(zN)1/δ也较低。

从边沁主义的观点出发,令式(5)等于零就可得到社会最优的城市化率

(5)

其中,h*=(αAuGuP-1)1/(1-α),表示最优的人力资本水平。

在均衡状态,城市居民的工资应该等于农村居民的工资

Iu=AuGuh*α-Ph*-b(zN)1/δ=Ir=ArGr

(6)

由此可得到均衡城市化率为

(7)

3.模型结论

通过模型的求解与分析,可以看出经济总量对城市化率的一阶导数先是大于零,然后小于零。说明在最优城市化水平前,提高城市化的程度会促进经济增长,超过后对经济增长的影响不再显著。模型中,城市生产的土地投入是固定的,人口投入是城市人口或城市生产者,因此城市生产者的人均工资可以作为城市效率的准确度量。由于城市生产者的工资和整个经济总量是单纯的线性正向关系,所以更大的经济总量意味着更高的城市综合发展效率。最优城市率的存在论证了在超过最优值的情况下,单纯提高城市的量(城市规模)是无法促进经济增长并增进社会福利的。还必须要关注城市化的质,也就是城市综合发展效率的大小,尤其是对于规模已经非常大的城市来说,深入研究城市综合发展效率有着重要的意义。

四、实证检验

(一)变量选取、含义及描述性统计

本文采用DEA-Malmqusit指数法测算了2006至2016年中国大陆31省会级城市的城市综合发展效率,在传统三要素的基础上,加入了环境型因素,不仅提高了实证检验的精确性,还使研究与中国经济发展的现实更加契合,相关数据来源于中国国家统计局。表1给出了相关变量选择、含义以及描述性统计。

1.投入变量

投入变量包括劳动、资本、土地以及环境四个要素。其中,劳动为以城镇人口衡量的非农产业就业人数,单位为万人。资本为城镇固定资产总量,单位为亿元,是基于固定资产投资的数据,使用永续盘存法进行估算,并以2005年为基期进行通货膨胀调整。土地为城镇建成区面积,单位为千平方公里。环境用废水排放量和二氧化硫排放量加权平均来测度,单位为万吨。

2.产出变量

基于投入产出分析法,本文分别使用人均非农产值、非农总产值以及技术输入与输出总额来分别度量城市化综合效益、城市化规模以及技术水平,单位均为亿元,并以2005年为基期进行通货膨胀调整。其中,非农总产值和人均非农产值分别指的是第二产业和第三产业的产值总额和以城镇人口为平均的人均产值。使用三类“产出”数据的目的在于,便于使用拓展的DEA-Malmquist方法对中国31个省市自治区2006-2016年城市化发展中“综合发展效率”、“纯技术效率”和“规模效率”三个效率指数的测度。

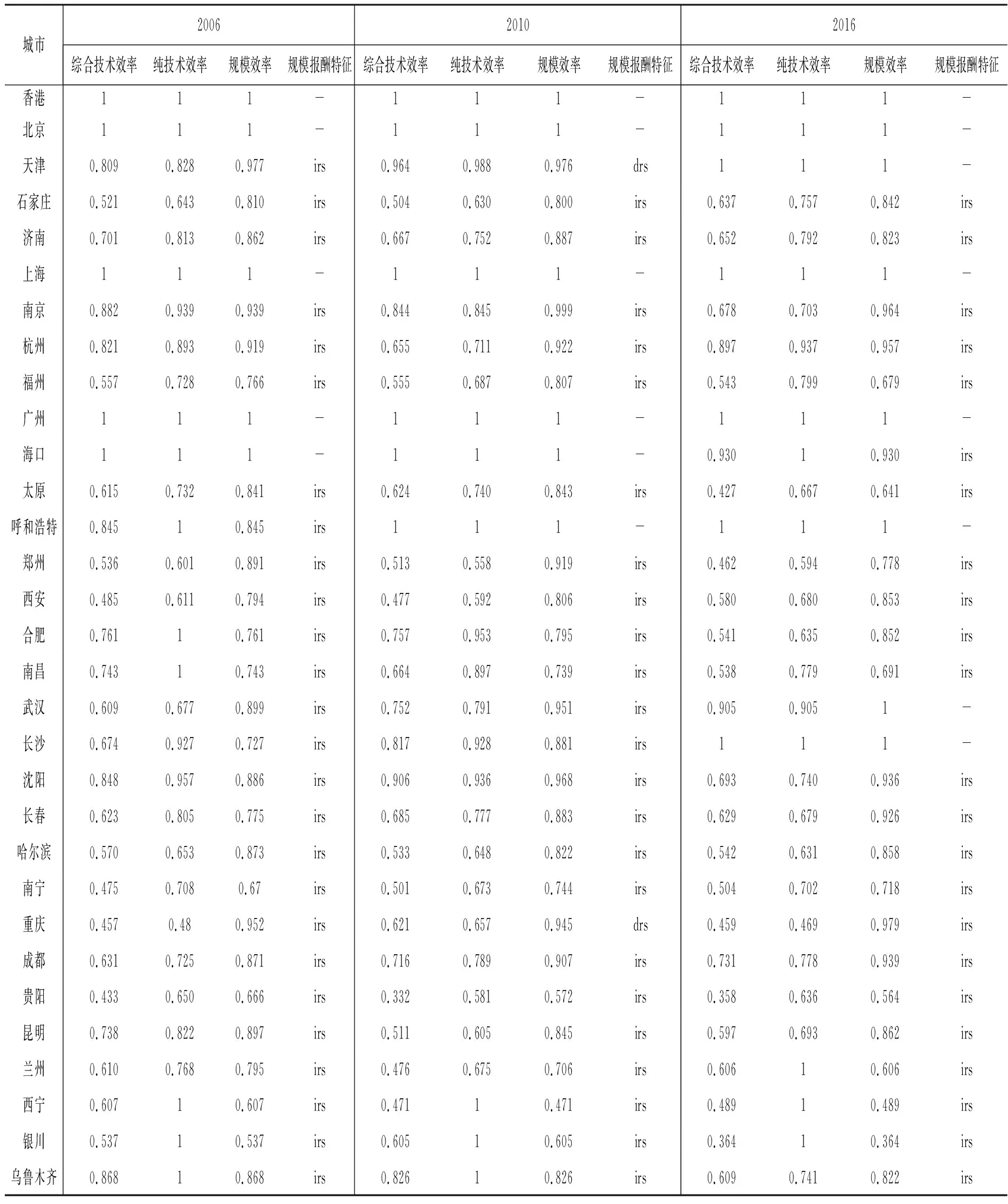

(二)城市化发展效率指数测算

本文将2006年、2010年和2016年为代表性年份,将31个研究对象的城市化效率水平进行了测度,分别为城市发展综合效率、纯技术效率,以及规模效率,并归纳了各城市发展的规模报酬特征。具体计算结果见下表2。

通过对表格内结果的分析,可以得出以下四点重要的结论。

表1 变量含义及描述性统计

数据来源:历年中国统计年鉴。

第一,北京、上海和广州始终是综合技术有效的,与“北上广”被人们认为是中国大陆最发达的城市的基本事实相符合,武汉、成都、天津、呼和浩特和长沙的综合技术效率逐年增加,天津、呼和浩特和长沙于2016年实现DEA有效。但是,济南、南京、福州、郑州、合肥、南昌和乌鲁木齐的综合技术效率则呈现出逐年递减的趋势。

第二,根据综合技术效率可以将31个城市划分为三个梯队。第一个梯队为DEA有效的城市,包括香港、北京、上海、广州、天津、长沙和呼和浩特。第二个梯队为接近DEA有效的城市,包括海口、武汉和杭州。这三个城市的DEA效率指数在0.9左右。第三个梯队为综合技术效率较低的城市,包括其它所有DEA无效的城市。这些城市的综合技术效率指数均不到0.8。尽管本文将其划分到同一个梯队,但是每个城市的DEA效率指数却表现出巨大的差异。例如,成都的DEA效率指数超过了0.7,但是贵阳的DEA效率指数还不足0.4。

第三,根据纯技术效率将31个城市划分为三个梯队。第一个梯队为纯技术效率有效的城市,包括香港、北京、上海、广州、天津、长沙、呼和浩特、银川、西宁、兰州和海口。这比DEA有效的城市多出了4个。所以对于单一效率无效的城市而言,纯技术效率无效不是造成综合效率无效的主要原因,而规模效率无效才是主要驱动因素。第二个梯队为接近纯技术效率有效的城市,包括武汉和杭州。这两个城市的纯技术效率指数在0.9以上。第三个梯队则为纯技术效率较低的城市,包括其它所有纯技术效率无效的城市。这些城市的纯技术效率指数均不到0.8。

第四,综合技术效率和纯技术效率相比,各个城市的规模效率表现出更大连续性。大多数城市的规模效率指数介于0.8和0.9之间。为了便于对比分析,根据规模效率,本小节将31个城市根据规模效率划分为四个梯队。第一梯队为规模效率有效的城市,包括香港、北京、上海、广州、天津、长沙、武汉和呼和浩特。第二个梯队为接近规模效率有效的城市,包括重庆、南京、杭州、成都、沈阳、海口和长春。这些省份的规模效率指数均在0.9以上。第三个梯队为规模效率较高的城市,包括昆明、哈尔滨、西安、合肥、石家庄、济南和乌鲁木齐。这些城市的规模效率指数在0.8和0.9之间。第四个梯队则为规模效率较低的城市,包括其它所有规模效率无效的城市。这些城市的规模效率指数均不到0.8。

(三)实证结果

综上分析,可以得到以下几点结论。首先,香港和北京、上海、广州综合技术效率有效,可以作为其它城市学习和模仿的对象。其次,对于规模较小的城市,而规模效率无效是主要驱动因素,因此这些城市应侧重于提升规模效率。最后,对于规模较大的城市而言,规模效率一般高于纯技术效率,因此这些城市应更加注重于提升纯技术效率。由此可见,在规模较小城市的发展中,提高“规模效率”可以有效促进“城市综合发展效率”的提升;但在规模较大城市的发展中,提升“综合发展效率”则需要通过提高反映资源配置效率的“纯技术效率”渠道来实现而非单纯依靠“规模效率”。

表2 各大城市效率指数测算

注:“-”表示规模报酬不变,“drs”表示规模报酬递减,“irs”表示规模报酬递增。

五、结论与政策建议

1.主要结论

本文从理论和实证两个层面综合考察了我国城市化进程中规模逆梯度现象,得出以下主要的结论。(1)从理论层面来看,最优城市化率是存在的。(2)在模型中,存在一个城市化率的拐点使得城市规模和经济增长之间表现出截然不同的相关关系。(3)最优城市化率就是这一拐点,且低于最优城市率水平时,单纯的扩建城市规模可以起到促进经济增长的目的;但超过这个拐点,此时需要更加注重提升城市化发展的效率。(4)推进城市化发展的政策措施需要根据不同城市规模有针对性地制定,要兼顾效率与规模。

2.政策建议

推进城市化进程中需要构建布局合理的城市规划、科学协调城乡衔接发展,以及推进绿色城市治理政策。本着因地制宜、量质兼顾、长久发展的促进城市化效率提高的整体思路,制定差异化的符合国情的路径。具体来说:(1)大力发展中小城市。对于规模较小的城市来说,可以通过鼓励人口流入、吸引人才集聚等措施积极拓展城市规模、挖掘小城市发展潜力。(2)合理控制大城市尤其是特大城市的发展规模。对于规模较大的城市来说,可以通过产业结构的调整来缓减“城市病”,促进城市服务业的发展以提升城市的生活质量。(3)摈弃依靠生产要素大量投入的粗放型发展方式,充分考虑经济建设与城市化效率提高过程中的资源消耗、环境约束,突出生态文明建设,转向集约型发展方式,走集约型经济发展之路。(4)从人文角度来看,取消制度障碍,促进农民工城市化和促进大学生群体城市化,为该群体在城市中发展创造空间,以此途径促进中国城市化发展效率。