中日筷箸历史演变

刘智鹏,姜秀玉

筷箸是中华饮食文化的重要符号之一,是承载古代礼乐文明和个人修养的重要载体。中国和日本都使用筷子,同属于“筷子文化圈”。中国使用筷子的历史可以追溯到有史料记载的殷商时期,至少有3100多年的历史,是名副其实的筷子发源地。日本的筷箸文化就来源于中国,并且直到现在仍使用“箸”字。研究中国和日本的筷箸历史演变过程,能够使我们更好地了解自身的文化发展动态,以及文化在传播过程中所经历的推广、异化和反馈,同时能够彰显出日本对外来文化进行引进、吸收再创新的民族发展理念。

一、中国筷箸历史演变

筷子,中国古代多称“箸”,亦称“筯”“梜”,明以后逐渐改称“筷”,是由中国人民发明、东亚文化圈内各国人民广泛使用的餐具。中国的民间有关于筷子发明的传说,说大禹治水心切,急于进热食,用两根树枝夹取食物果腹而发明筷子的故事;亦有妲己用簪为纣王夹食热食的传说——可以看出,取食热食是筷子发明的主要诱因。对此刘云、朱碇欧的《筷子》,蓝翔的《筷箸史》亦基本认同。

据文献和考古资料证实,中国在商周时期就已出现筷子。在文献记载中,有“象箸之忧”的寓言故事,《韩非子·喻老第二十一》中记载“昔者纣为象箸而箕子怖”,这则寓言故事写出了箕子通过纣王使用象牙筷子一事见微知著,遇见了商纣的灭亡,这虽然是商纣王生活腐败引起了大臣们恐慌,但是却为筷子的可追溯历史和史料考证提供了有力的佐证材料,足可以说明在商朝纣王时期就已出现了象牙做的筷子;而在秦朝的时候,筷子叫“梜”,《礼记》郑玄注中也提到“梜”就是“箸”,《礼记·曲礼上》言“饭黍毋以箸”“羹之有菜者用梜,其无菜者不用梜”①《礼记·曲礼上》提及箸的使用礼仪,就是“饭黍毋以箸、羹之有菜者用梜”,且郑玄注“梜,犹箸也”。,说的是吃黍米饭的时候不用筷子,要用勺,汤中要是有菜的话,就要用筷子,否则就不用,对此,孔颖达解释道“饭黍无用箸,当用匕”,这里的“匕”指的就是勺子,另有“以其有菜交横,非挟不可”,即:吃米饭的时候用勺子,汤中有菜的话就必需用筷子夹——这说明周朝时期已形成了筷子使用的基本礼仪规章。而在考古发现中,考古工作者在安阳殷墟墓出土了中国年代最早的古箸,有首粗足细圆柱形青铜箸六支[1]157,在湖北长阳县清江香炉石遗址商中期地层内亦出土有首粗足细圆柱形骨箸[2],这样就在实物上同文献记载形成佐证,证实中国在商周时期就已经出现筷子并被人使用了。由此得出结论,中国使用筷子最少有3100年以上的历史(商纣王在位时期是公元前1144年前后)。

商周时期筷子虽然已经出现,但使用的频率不高,范围亦不大。到秦汉时期,筷子的使用才逐渐普及开来,《史记·周勃世家》中有汉景帝用筷子考验周亚夫的记载:“景帝居禁中,召条侯,赐食。独置大胾,无切肉,又不置箸。条侯心不平,顾谓尚席取箸。景帝视而笑曰:‘此不足君所乎?’条侯免冠谢。上起,条侯因趋出。景帝以目送之,曰:‘此怏怏者非少主臣少!’”可见当时筷子已被普遍使用了。除此之外,张良“借箸代筹”,为刘邦筹划国事的典故也充分说明了汉代筷子的普遍。已被考古出土的汉代筷子,在材料上除了铜质,多见木质;从形制上看,形状多为首粗足细圆柱形,竹木筷长度较短,直径较细,铜筷则在长度、直径上都大于竹木筷。位于河南郑州的中国厨房博物馆里陈列着一块雕有一双筷子的浮雕,源自于古代的汉灶中,成为了证明筷子历史的实物佐证,这反映出汉代人们生活水平的富足,也说明了在汉代的时候人们就普遍使用筷子了。

隋唐时期,国力昌盛,反映在筷子材料上,银质、金质,玉制和犀角筷子在文献记载和考古发现中大量涌现。这其实是在筷子使用普及后,王公贵族们为彰显自身有别于一般人民的尊贵身份的体现。杜甫的《野人送朱樱》有“金盘玉筋无消息,此日尝新任转蓬。”这里的“玉筋”也称“玉箸”,就是指筷子,反映了唐朝时期筷子的奢华。除金银及玉制筷子之外,在制筷工艺上,唐朝时期还出现了漆筷,《本草拾遗》载“咽喉痹塞,取漆箸烧烟,发咳即破”,说明漆筷在唐朝时期还被当作治疗风湿感冒咽喉不通的工具。这一时期的筷子,形制上仍基本沿袭前例,大多为首粗足细圆柱形,“长度一般在28-33厘米之间,亦有15-16厘米的短箸,直径一般为0.3-0.5厘米。”[3]

五代宋辽金元时期,随着市坊分界的消失和商品经济的发展,筷子这一餐具同民俗的紧密结合成为了这一时期的显著特点。宋代孟元老的《东京梦华录·卷五·娶妇》中载“女家以淡水二瓶,活鱼三五个,箸一双,悉送在元酒瓶内,谓之‘回鱼箸’。”①出自宋代孟元老的《东京梦华录·卷五·娶妇》,其中“活鱼”就是指金鱼,寓意“金余”,“筷”谐音注(箸),有注定的意思,也有成双成对的意思。宋代嫁女习俗是女方家收到男方的聘礼后,再给男方的回礼中必须得有活鱼和一双筷子,可见筷子当时已被用为嫁女的“礼器”。《太平御览·卷七百六十·箸》中,引《相书》曰“人三指用箸者,自如;四指用箸,贵;五指用箸,大富贵也。”更是将人的拿筷方式同占卜联系到了一起,尽管并没有科学依据,但也说明了筷子当时使用的普遍度很高。形制上,这一时期的筷子“仍多为首粗足细圆柱形,也出现了六棱和八棱型,比较注重箸首的装饰,长度一般为23-27厘米,直径一般为0.2-0.35厘米”。[3]

明清时期,筷子的名称完成了由“箸”到“筷”的演变,究其原因,明人陆容在《菽园杂记》中写道“民间俗讳,各处有之,而吴为甚。如舟行讳住、讳翻,以箸为快,幡布为抹布……此皆俚俗可笑处,今士大夫亦有犯俗称快儿者。”由此可见,改“箸”为筷实为吴地船夫避讳后的结果,而这一改称也被其视为“犯俗”。明人李豫亨亦在《推篷窹语》中写道,“亦有讳恶字而呼为美字,如立箸讳滞,呼为快子,今因流传之久,至有士大夫之间亦呼为筷子者,志其始也”。因筷的谐音确实比箸吉利,从而得到了各阶层的认可而渐渐取代后者。但很多人在称呼上仍是筷箸并用,如曹雪芹的《红楼梦》。形制上,明清时期的筷子亦发生变化,大多统一为首方足圆类似今天普遍使用的筷子的形状,亦有圆柱形筷子。一般认为明清筷子“首方足圆”形制的流行系受宋明理学强调“天圆地方”的影响。至清朝时,这一“首方足圆”的形制渐固定下来。

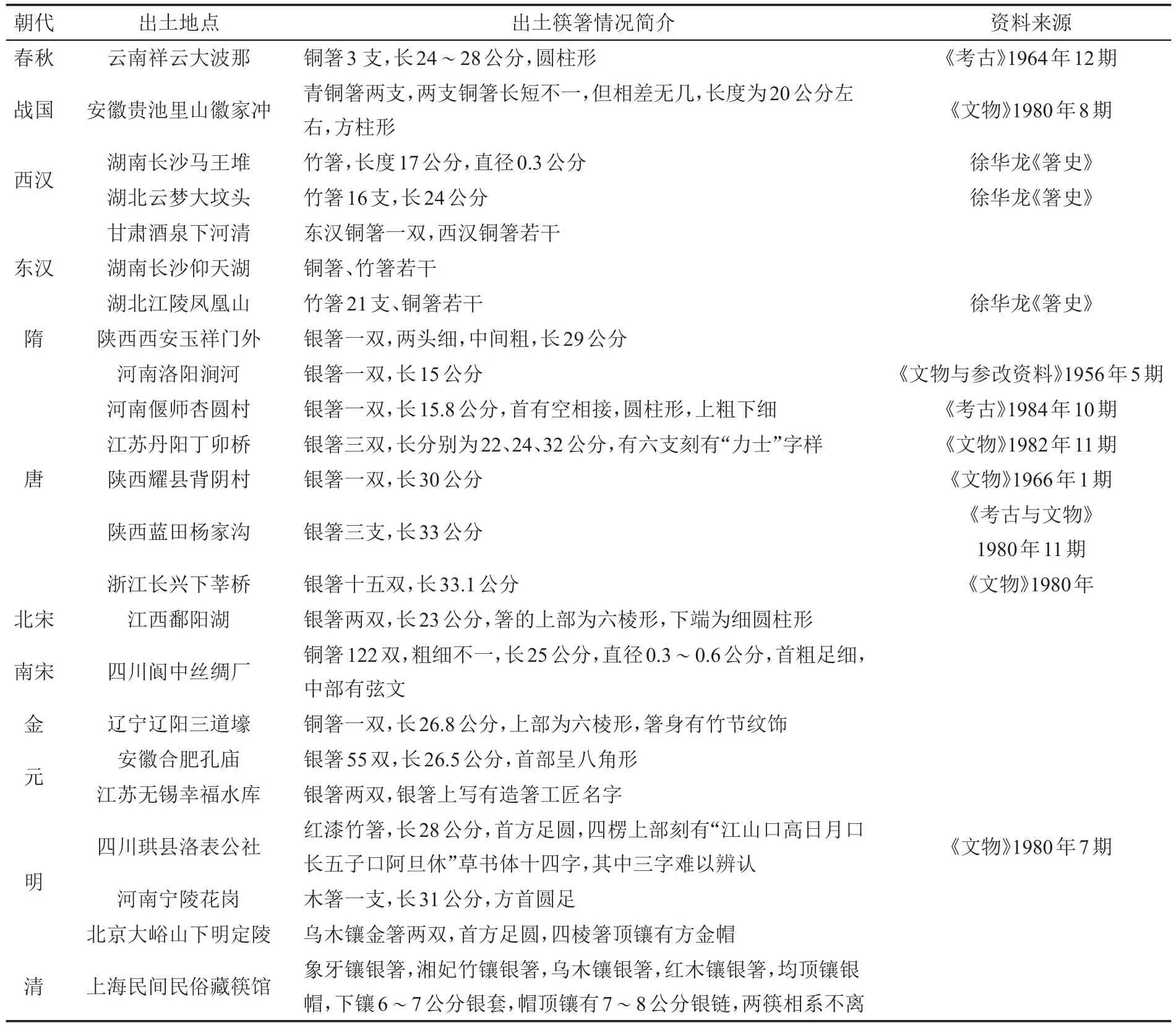

在中国筷箸的历史演变过程中,筷子的材质、长度、形状、色泽等在各个朝代都是不一样的,每个朝代所使用的筷子在继承的基础上,也都会受当时文化、审美的影响,从而发生或大或小的改变。并且对于筷子的历史演变也不仅仅只是根据史料记载来研究,经过考古学家的不懈努力,历代筷箸文物的出土给筷箸的历史研究提供了丰富的实物佐证,下面是一张根据考古发掘工作整理出的各个朝代筷子外观的历史演变汇总表。

表1 历代筷箸外观历史演变汇总

从表1当中可以看出,筷子的主要材质为象牙、青铜、金、银、竹子和木质等,筷箸长度在历代有一些变化,形状也多数不一致,其中变化较多是筷箸首端部分,其形状包括圆形、方形、六棱形、八角形等,个别还带有孔,甚至有的镶有金帽或银帽,另外箸身也有一些变化,包括竹节纹饰、刻字、刻工匠姓名等。

二、日本筷箸历史演变

日本古代亦称筷子为“箸”,在日语中读音是“はし”,时至今日仍沿用此称谓。关于日本饮食的最早记载见于西晋陈寿的《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》,其时“倭人食饮用笾豆,手食。”①西晋陈寿《三国志·魏志·倭人传》中写道“男子无大小皆黥面文身.妇人被发屈紒,作衣如单被,穿其中央,贯头衣之.食饮用笾豆,手食。”意思是倭人用“笾”和“豆”这两种器皿吃饭的时候,是用手抓着吃的,可见至公元3世纪时,筷子仍未被使用,日本人当时仍是以手进食。

箸的传播是和中国的对外交往紧密联系的,两汉之际,中国同朝鲜半岛即已多有交往,朝鲜半岛居民早在三国时代(前57—668年)即已用箸进食。而日本在古坟时代中期(392—504年)与朝鲜半岛往来密切,从而通过朝鲜为媒介学习到了先进的中国文化,日本人很可能在这一时期开始接触到中国的箸。

弥生时代(公元前300—公元250年),日本筷箸的雏形——折箸(おりはし)出现了,《日本のお箸文化》箸の歴史中写到:“日本に箸が入ってきたのは、弥生時代の末期であると言われている。その当時の箸は現在のように二本一組の箸ではなく、「折箸」という、細く削った一本の竹をピンセットのように折り曲げた形だった。当時の箸は一般の人が使うものではなく、神様が使う神器であり、または天皇だけが使うことを許されたものだった。”①《日本のお箸文化》中写到了筷箸的发展历史、使用禁忌以及筷箸和宗教的关系,另外还包括了日本的筷子节、御筷节等跟筷子相关的活动。其中指出了日本筷箸文化最早传入是在弥生时代末期,当时的筷子并不像后来使用的是两支那样,而是像镊子一样能够弯曲的竹子,即“折箸”,并且筷箸是神明的神器,一般人是不能使用的,天皇才可以使用。由此可见,筷子当时的主要用途还是祭祀,尚没有普及使用。根据考古资料,公元5世纪在日本举行祭祀活动时会使用“神箸”,这种“神箸”的形制就同同时期的中国箸十分相似了。

飞鸟时代(592—710年),日本与中国的隋朝建立了正式的关系,箸随后就被正式引入日本。推古天皇十五年(607年),以小野妹子(汉名为苏因高,男性)为首的遣隋使来到中国,受到了隋炀帝的热情款待,了解以箸用食的方法。第二年,隋使节文林郎裴世清同日本遣隋使访日,小野妹子向圣德太子讲述了隋朝大臣们用箸吃饭的情况,圣德太子决定学习效仿,首次以箸食制度设宴招待,圣德太子以箸用食的行为形成了示范作用,也被称为是日本用箸的第一人,人们纷纷效仿,并将其作为最高礼仪款待宾客。

奈良时代(710—794年)和平安时代(794—1192年),随着日本与当时唐朝交往的扩大,箸的使用也开始推广开来。高僧空海在唐修习密宗,归国后开办了真言宗,他认为“用箸者,皆得救”,大力推广箸的使用,并且建立“箸藏寺”,将箸作为祭品而被人崇拜。成书于公元712年的神话典籍《古事记》,上卷第四章《出云风土记》中《出云的流箸》里就有建速须佐之男命在出云国肥河上游地区发现有作为祭品的箸顺流而下的记载,记载的主要内容是建速须佐之男命在岸边看到顺着河流漂流下来祭祀用的筷箸,知道上游可能有人遇到了困难,于是逆流而上,发现了受到八岐大蛇侵扰而求救的老人,老人的八个女儿每年都要被大蛇吃掉一个,现在就剩下最后一个了,建速须佐之男命了解到情况后利用烈酒诱惑大蛇,然后趁机杀死了喝醉酒的大蛇,最后迎娶了老人的女儿。这就是日本史料记载里关于“箸”的最早的神话传说了。平安时代,箸的使用开始由上至下地普及,那时的箸被称为唐箸(意源于中国),而进入到寻常百姓的餐桌之上。《大日本史·卷之二百廿六·列传第一百五十三·方技》有这一时期以卖箸为业的“白箸翁”的传说,“白箸翁,不知姓名邑里。贞观末,常游市中。以卖白箸为业。时人呼曰:‘白箸翁’,鬓发皓白,冠履不完、着一皂衣,寒暑不变。”这个头发发白,帽子和鞋有点破的“白箸翁”就是日本筷箸的创始者。除了文献记载之外,奈良和飞鸟时期也有考古挖掘到古筷箸,其中奈良县正仓院发现了该时代的匙与挟子(镊状筷子),平城宫也挖掘出数百双杉柏制做的筷子。[4]

室町时代(1336—1573年),日本人的进餐方式开始出现变化,在吸收中国饮食礼仪的基础上,开始形成自身特色,即进餐方式开始从中国式向日本式转变。其中的代表人物就是千利休,擅长日本茶道,学习传承了中国古代的茶艺,被称为“天下三大匠”之一,也是日本饮食礼仪的集大成者,同时确立了筷箸的使用礼仪。之后日本筷子的形状开始逐渐表现为今天的长度较短、筷头尖细的特点。

江户时代(1603—1868年),日本各地先后出现了漆箸,并作为地方特产迅速发展。当时日本使用筷箸盛行,甚至是喝汤的时候也不用勺子,都是用的筷子,这点跟中国强调的喝汤要用勺子不同,江户时代的《和汉三才图会》中记载到:“凡异国人用‘箸’与匕,本朝人不用匕,唯用‘箸’。”漆箸最初作为奢侈品是上层人士彰显其地位的工具,后来各地在漆箸上又出现了各种纹饰、镶嵌,制作工艺日趋精巧美观。这样,箸在日本不仅作为实用的餐具,还作为工艺品受到青睐。除此之外,1827年行脚僧杉原宗庵利用制造酒桶的剩余材料制成了“割箸”,也就是一次性筷子,后来东京和大阪的鳗鱼店里出现了一次性的竹制方便筷,而这被视为今天的一次性筷子的始祖。

三、结语

有外国学者曾指出,“用刀叉、手指和筷子吃饭的三类人,都以强硬的态度维护自己的餐具。”这是因为不同的进餐方式归根到底是不同文化土壤下的产物,反映的是不同类型的文明形态,表现的是不同的哲学理念和差异化的价值取向。

俗话说“物以载道”,筷子作为中国人发明的餐具,从一开始就包含了阴阳调和、和谐中庸的中国传统哲学思想,而其历史演变更是反映了中国不同历史时期社会状况和思想文化的发展动态——先秦时期筷子的使用多限于诸侯、贵族,使用的频率不高,范围也较小,但是逐步形成了筷子使用的基本礼仪规范,体现的是“礼乐征伐自诸侯出”的道德约束力;秦汉时期筷子逐渐普及推广,周亚夫要箸和张良借箸代筹的故事,说明筷子已经成为了人们平时生活中不可或缺的工具,反映了秦朝的大一统和儒学作为大一统的主流思想的确立;隋唐各类名贵材料筷子随着考古工作大量出土,珍贵材质的筷子成为了王公贵族们彰显尊贵身份的象征,反映了士族地主的盛极而衰和庶族的初露峥嵘;两宋时期,筷子开始同民俗紧密结合,嫁女的时候筷子被用作是男方回礼女方的“礼器”,也有将拿筷方式和占卜联系到一起的,反映了两宋时期随着市民经济上升,文化的快速发展形态;而至明清时期筷子受到了宋明理学的影响,确立了其“天圆地方”的形制,反映了理学和心学占据社会思想主流地位的状况。

而筷子由中国向日本的传播,既体现了当时中国文化向外辐射推广的“推力”,又反映了日本民族要求进步发展的“拉力”。就日本箸演变史而言,其过程体现着“引进—吸收—创新”的民族理念和发展特色。弥生时代形成了日本筷箸的雏形“折箸”,主要是天皇在祭祀的时候使用“神器”,一般人尚且无法使用;飞鸟时代圣德太子通过小野妹子等谴隋使对隋朝以箸用食的讲述,决定引入中国隋朝的箸食制度,这一时期正是日本竭力引进中国先进文化以推动自身发展的缩影;奈良至平安时代,箸的使用由上至下逐渐开始普及,当时的箸被称为“唐箸”,并随着从唐朝求学归来的高僧空海创办的真言宗大力推广,空海认为“用箸者,皆得救”,这无疑是加速了日本筷箸的普及,这正是日本消化吸收外来先进文化的表现;室町时代,日本在吸收中国饮食礼仪的基础上确立了本民族的筷子使用礼仪,其中的代表人物是被誉为“天下三大匠”之一的千利休,他继承并革新了中国古代的茶艺,使日本的茶道走上发展的黄金时期,同时还确立了日本筷箸的使用礼仪,反映了日本在吸收外来先进文化的基础上开始结合本民族实际情况,形成具有鲜明民族特色的文化、礼仪体系;至江户时代,日本使用筷箸盛行,筷子的种类逐渐增多,出现了适应不同需要的筷子,例如彰显上层人士地位的漆箸和被后来广泛使用的一次性筷子割箸,这表明了日本人民在消化、吸收外来先进文化之后的再创新。