评注性副词“似乎”的语用功能及其偏误分析

巴 丹

“似乎”是表揣测的评注性副词,现代汉语中约有30多个揣测类副词,“似乎”的使用频率位居第3位①《现代汉语常用词表》(2008:5)显示,“似乎”的频序排620位,在揣测副词中居第3位。频序居于“似乎”之前的揣测副词有:或(81位)、一定(120位)、应该(191位)、或者(287位)、几乎(494位)。其中“或、或者、应该”排位居前,很可能并非是揣测用法。据此,“似乎”的揣测用法仅次于“一定、几乎”。,是揣测副词中的高频词。但是传统研究对“似乎”的关注较少,不仅《现代汉语八百词》没有收录“似乎”,各类虚词词典对其解释也是说法不一。宗守云(2002:25-28)最早注意到科技主体中“似乎”肯定与否定的不对称现象。此后,杨荣祥(2007:124)、王冬梅,赵志强(2007:93-96)、叶双(2014:43-49)探讨了“似乎”词汇化、语法化的问题。王芳(2012)、李小军(2015:3-13)对比分析了“好像、仿佛、似乎”的异同。巴丹(2017:89-95)重点讨论了“似乎”无标式否定用法的制约因素。

前贤的研究对本文的启发颇多,我们在此基础上,尝试解决如下三个问题:一是“似乎”的语用功能有哪些类型?“似乎”的预设否定功能如何形成?二是运用统计分析的方法,归纳“似乎”在使用中的偏误类型及其偏误原因;三是根据外国留学生的偏误类型,探讨“似乎”的教学方法和教学步骤。本文所有例句来自北京大学语料库(简称CCL)、ВCC语料库、北京语言大学HSK动态语料库以及前人研究文献。为方便核实,所有例句均标明出处。

一、“似乎”的语用功能及其表达

宗守云最早注意到在科技语体中“似乎VP”句有否定用法。宗文认为,表肯定义的“似乎VP”句以完结句的形式出现,表结论。而表否定义的“似乎VP”句则在上下文中有照应性的转折词语。[1]李小军认为,“好像/仿佛/似乎+(S)VP”句,能够表达否定,是基于说话人事先对“(S)VP”的否定。[2]我们认为,“似乎 VP”同时具有肯定和否定两种表达方式,与三个方面的因素关系密切:语用推导、表不确定性的语义基础、说话人的主观立场。[3]

(一)从主观揣测到委婉肯定

肯定与否定是非常重要的一组语法范畴,存在于句法、语义和语用的各个层面。“似乎”具有表不确定性的语义基础,但并不是所有表不确定语义的词汇,都形成“肯定-否定”对立表达。例如:

(1)“你口口声声说是一个乡下人,却从不用乡下人的坦白来说明友谊,却装作绅士。然而在另外一方面,你可能又完全如一个乡下人。”(沈从文《沈从文全集》)

(2)“你就在车内等,我可能晚些时候出来。”(于晴《红苹果之恋》)

“可能”是表揣测的评注性副词,说话人对表述命题的态度虽不是完全有把握,但肯定因素更多些。如若说话人倾向于否定,则可以直接否定这种可能性。而“似乎”不能采用增加否定词的方法直接进行否定。如:

(3)今天可能商店不开门。(自拟)——今天不可能商店不开门。/今天不可能商店开门。

(4)今天似乎商店不开门。(自拟)——⋆今天不似乎商店不开门。/⋆今天不似乎商店开门。

“可能”被否定后,已不再表或然性揣测,转而成为表确定性的揣测。“似乎”不能被“不”否定。可见,“似乎”的肯定用法是无标式用法。“似乎”的肯定用法主要分为两种情况:一类是表委婉性结论,另一类是表主观揣测。如:

(5)广东人的脸型,似乎多是谋生计、苦劳作的现实的人相,特别不适于声色的场所。内地来的客人呢,亦多是封闭长久,这时来开眼界的,带了内地人的畏缩或者鲁勇。有一些老舞客,派头要大一些,却又有自己的老相识,跳不了几曲便双双消失。(王安忆《逃之夭夭》)

(6)突然一瞥目光向我扫来,我不明白那目光的意味。猜来猜去,似乎他的意思是:谢谢主,你不像你父亲这么旁若无人地吵闹。(严歌苓《寄居者》)

首例是表委婉性结论,末例是表主观揣测。例(5)把某个地方的人的脸型描写为“谋生计、苦劳作”的形象,不太符合交际的礼貌性原则。“似乎”在此处主要起人际策略的功能,使得话语留有余地,表达委婉。例(6)从“猜来猜去”可看出,“我”对“那目光的意味”并不了解。“似乎”重在引出某种主观猜测,属于主观揣测用法。

结论与揣测并非泾渭分明,而是相互有关联的,它与说话人对事态的确认程度有关。人们认识世界的思维方式,并不是“非真即假”的二元标准,而是一个由真到假的渐变的连续统。因而在推测事件的结果、原因、方式时,说话人的确定性表现出有程度的变化。吕叔湘将与认识有关的语气分为“直陈”和“疑问”[4]258。直陈语气不一定出现在陈述句中,它主要是表达说话人对事实的态度是确定无疑的,完全可以确认命题为真。疑问语气主要是表达说话人对事实无法判断或难以判断的态度,需要别人给予告知或确认。揣测语气则界于确知与不知之间。从疑问到直陈是一个渐变的连续统,不是离散的集合。因而,在揣测的内部也不是匀质的,可因存疑的程度不同划分出五个不同的等级。(见图1)

图1 揣测的五个不同等级

在具体使用时,“似乎”既能表委婉性结论,又能表主观揣测,都是以“似乎”表达“不确定性”为语义基础的。例如:

(7)主人正在房里卧着,心中描绘自己如日中天时的情景,而‘卧石’,似乎是哪本古书里的?《万历野获编》?好像是的,里面的一个地方,在云南?好像是的……(韩寒《三重门》)

(8)妻子能刺探到的敌意的气味。然后她打开所有灯,在床单上细细地找。似乎有什么疑点,似乎又是一张无辜、贞洁的床单,几乎没人睡过。(严歌苓《一个女人的史诗》)

(9)舆论认为:一审法院在判决时似乎有点忽视了科学和权威!(1994年《报刊精选》)

以上三个例句就是疑问程度不断减少的过程。例(7)如果没有“似乎”便是真性疑问句,无法体现揣测语气。其后连用的两个“好像是的”说明“主人”确实没有太多的把握。例(8)是半信半疑,是“似乎”的揣测用法。例(9)是信大于疑,几乎接近直陈语气,属委婉性表达,以达到避免行文的绝对化和表述的片面性。

(二)从显化预设到否定预设

李小军认为“似乎VP”是先验地存在着一个“隐性的预设否定”,说话人通过上下文的转折类词语或短语引导听话人作出否定性推导[2]。李文对“预设否定”的观察无疑是准确的。从解码的角度来看,说话人主要凭借已有的知识、已知的事实以及上下文才能作出推测,最终实现听说双方对否定性用法的同步理解。从语篇环境看,“似乎”之前常伴随着新信息I的出现,我们将语篇模式编码为:I+似乎+(S)+VP。“(S)+VP”显化了I的预设或说话人的主观预设。如:

(10)这时候他再回想妻子临死时的神态时,似乎有所领悟了。他以每个三千元的代价将前面六个女儿卖到了天南海北。(余华《世事如烟》)

(11)天下的厕所好象都是这么分配,虽不公平。但也没人异议,似乎天经地义,本该如此,而且农村公共厕所,只讲隔形,不求隔音,男女之间,就隔着那么一堵不到顶的破矮墙。(楚良《抢劫即将发生》)

例(10)再次回想某些事情,实际上便预设了会有所领悟。例(11)没有人有异议,即预设了是天经地义的事情。“似乎”之后的“(S)+VP”常常是I的预设。“似乎”主要是显化前句的预设信息。“似乎”的否定义并不是其自身具有的,而是在与上下文信息互动的基础上,通过回溯推理的方式推导出来的,这个被推导出来的否定义就是前段信息的预设否定。例如:

(12)1993年岁尾,温州有两件事几乎是同时发生的:由温州作家创作的20集电视连续剧《喂,菲亚特》拍竣;总投资120万美元、经营规模为90辆高级出租轿车的中外合资温州长盛汽车出租有限公司开业,首批14辆高级轿车驶上了温州市区街面。回顾过去,展望未来,我们满怀信心地去夺取今年更大的胜利。本报从今日起开辟《闪光的足迹,难忘的1993年》专栏,陆续刊登各地区、各行业去年取得的丰硕的成果。这似乎是偶然的巧合,其实并不尽然。(1994年《报刊精选》)

(13)他干的那些事,在县委大院干的时候,似乎是独立的,和别的什么不相干。而回到这里,看到一张张熟悉的脸和一大片亲切的土地,听到他们议论水费、电费、物价、商品生产、公购粮入仓、某些民事纠纷案子的时候,便突然意识到他所干的那些事情有了不同的意义。(邹志安《哦,小公马》)

例(12)“似乎”之前交待了“温州有两件事几乎是同时发生”的具体细节。事实预设了可能是偶然巧合。但是通过下文的转折义副词“其实”,对这个预设进行了否定。例(13)所体现的预设并不能从前文推出,而是说话人的预设。下文通过转折性连词“而”带出了否定的信息,从而对说话人的预设进行了否定。

“似乎”的否定义表达,依赖于语篇结构,是篇章义在反复使用中的自然浮现,如果这样的语用义被高频使用,就很有可能被固化。比如,与“似乎”有一定渊源的“貌似(看似、好似)”就是最好的证明,这些词的否定义已经基本固化,即使不出现在具有显性转折标记的语篇中,仍可以表达否定义。例如:

(14)我们注意到,小说貌似悲状的战争场面中,没有一个真正的英雄,没有可歌可泣的业绩,甚至也没有真正的敌方。日本军队的存在只是为了增添气氛,从来也没有成为作家描写的重点。(《当代世界文学名著鉴赏词典》)

(15)眼前的华丽景象可以使我们貌似受到吸引借以摆脱无端忧郁的困窘。(王朔《过把瘾就死》)

以上两例并不需要上下文的照应词,同样能表达否定意义。相比较而言,“似乎”的否定义则较多地依赖于语篇、语境因素。

(三)从对比转折到预设否定

Palmer指出在语言中存在三种与认识情态有关的判断,即推测(speculative)、推断(deduc-tive)和假设(assumptive)。推测表达不确定性,推断则是以证据为基础的推论,假设则是以常识为基础的推论[5]。揣测性评注副词“似乎”传递了言者的主观上的不确定性,说明言者在说出这段话时,并非是百分之百的把握。一旦有新的信息加入,就有推翻结论的可能。所以,“似乎”的后继句便存在两种可能:一种是,支持和补充推测结论的证据和事实;另一种是,推翻和否定推测结论的事实和依据。后者正是“似乎”产生否定用法的语篇环境。例如:

(16)一九七○年春天,他在给童年好友的信中说:“想与你倾诉一下不白之冤,似乎我写那篇文章真是为了我个人的名利。不,有哪一点对我有好处?除了我作为工人阶级的成员为党的政策而战有利于自己外,对个人主义是根本没有好处的。”(周而复《上海的早晨》)

(17)他望着马英,想起杜平来:他们在一起工作了许多年,杜平的身体总是那样瘦弱,似乎随时都可能病倒,然而他并没有病倒,却牺牲在敌人的枪弹之下。(李晓明《平原枪声》)

(18)白兰花开的季节,满城的花香,每一扇白兰花树下的门里,似乎都有着王琦瑶的身影,结果又都不是。那木头刻的指甲大小的茶壶茶盅也有的卖,用那茶壶茶盅玩过家家的女孩都是小时候的王琦瑶,长大就不见了的。(王安忆《长恨歌》)

例(16)先是指出很多人以为“我写那篇文章是为了我个人的名利”,随即用“不”给予了否认。因为这样对“我”并无好处。例(17)先是据杜平身体状况,作出随时可能会病倒的推断。继而指出这种主观推断的错误,列举了“他并没有病倒”的客观事实给予否定。例(18)先是说明“有着王琦瑶的身影”,接着用“又都不是”进行了直接否定。

以上三例显示出主观认识与客观事实的反差与对比,是叙述者或当事人不断修正结论的过程。“似乎”引导的是作者或当事人的主观推断,而转折词或否定词所引导的多是客观事实或社会共有常识,并且是针对前句主观认识上的虚无性和错误性进行的否认。可见,“似乎”的否定义是基于其后的直接否定或否定性事实推理而来的。从主观估测到客观事实的反证,形成了从否定到转折的语篇连贯机制。例如:

(19)她哭了许久,似乎心上轻松了许多。但是过去和现在的一切沉重地压在她的心上。她觉得身子软绵绵的,四肢没有力气。后来她渐渐地睡着了。(巴金《家》)

(20)她和闺蜜聊了一夜,似乎心上轻松了许多,终于在凌晨一点时带着笑容睡着了。(自拟)

以上两句,“似乎”引导的都是“心上轻松了许多”,但前者是否定用法,而后者是肯定用法。例(19)通过转折否定前句的判断,意在说明:她只是表面轻松,实际上还是不轻松的。例(20)则是承接“似乎VP”句,进一步证实这一推测的正确性。如果不看后继句,无法判断“似乎”是肯定用法还是否定用法。

可见,“似乎”的后续句对“似乎VP”句的语义起到了至关重要的作用。因而表否定义的“似乎”常常与转折连词“却、而、而是、然而、但、但是、可、可是、不过”连用,或与转折副词或短语“偏偏、其实、实际上、事实上”等连用,从而形成前后结论的对比和反差。即“似乎”的否定义来自于转折用法,是通过回溯推理机制形成的用法,属于语用否定。例如:

(21)首先映入男孩眼帘的是一团黑黑的东西,似乎是两头小猪被装进一只大麻袋时的情景。然而当男孩打亮手电照过去时,才知道情况并不是那样,眼前的情景显然更为生动。所以他就在他们四周走了一圈。(余华《难逃劫数》)

(22)胡梦安仰在椅子上若无其事地微笑着:“林道静呵,不要逞英雄喽!那有什么好玩的呢,许多的娃娃子刚被捕的时候都要耍耍这套坚不屈服的玩艺,似乎是时髦,其实呢,是傻瓜,大傻瓜!”(杨沫《青春之歌》)

例(21)男孩一开始觉得可能是两头小猪被装进了大麻袋,当打开手电筒时,眼前的事实告诉他,这不是两头猪,而是两个人。例(22)先是胡梦安为了劝说林道静投降,类比那些刚被捕的“娃娃”们的想法,紧接着便对这种想法进行了否认,从而达到了强调和突显转折内容的作用。

“似乎”在表不确定的基础上,通过转折表预设否定。在此基础上,“似乎”的语篇衔接功能不断增强,开始能与“虽然、尽管……但是、却”等转折连词共现表转折。例如:

(23)看来,重要的就是认识到文学批评与哲学的这种一体化的关系,文学批评到近现代虽然似乎是独立出来了,技术操作的特点比较突出了,其实它们仍然不过是哲学的延伸和代言人,在本质上,文学批评的终极目的不在于对文学的技术评判,而在于通过对文学的分析和判断从这一特定的精神领域表达我们对这个世界的看法。(《读书》)

(24)阿Q虽然似乎懂得,但总觉得站不住,身不由己的蹲了下去,而且终于趁势改为跪下了。(鲁迅《阿Q正传》)

(25)每次更换奉化伪县长时,傅式说总要亲自暗中交代一番,把保护这座坟当成伪县长满不在乎,两人表面尽管似乎很亲热,骨子里却仇恨很深。发展到后来,彼此都有心以杀掉对方为快。(沈醉《“花花公子”的晚节》)

(26)至于其它情况,尽管似乎是为了掩盖帽子上几块褪了色的补丁而用墨水把它们涂黑了,但还是到处开裂,布满灰尘,有好几个地方污点斑斑。(《福尔摩斯探案集》)

再进一步发展还可以直接与“但是、却、而”等互相配合使用。例如:

(27)不知道从什么地方送来一丝一丝的哭泣,声音很低,似乎被什么东西压住了,却弥漫在空气里,到处都是,甚至渗透了整个月夜。(巴金《家》)

(28)照别人看来,做为一个母亲,对女儿讲这样的话,似乎不近情理。而在我看来,那句话里包含着以往生活里的极其痛苦的经验。我倒不觉得她这样叮咛我是看轻我或是低估了我对生活的认识。她爱我,希望我生活得没有烦恼,是不是?(张洁《爱,是不能忘记的》)

“似乎”具有表主观推测、委婉肯定和预设否定三种功能,三者都以表“不确定”义为语义基础。“似乎”的肯定性用法主要可分为两种情况:一类是表委婉性结论,另一类是主观揣测。结论与推测并非泾渭分明,而是相互有关联的,它与说话人对事态的确认程度有关。“似乎”的预设否定功能,则是由于反复出现在转折句之前,在语用推理机制下固化形成。

二、“似乎”的偏误分析与教学策略

对外汉语教学于汉语本体研究之间,是一种互动的关系[6]。语法本体研究,说到底要为应用服务,而对外汉语语法教学恰恰是非常重要的一个方面,从这一意义上讲,对外汉语语法教学正是检测汉语语法本体研究是不是做得比较成功的一个试金石;而且,在对外汉语语法教学中还会不断发现新的问题,对汉语本体研究提出新的课题,推动汉语语法本体研究向纵深发展[7]。本节将在偏误分析的基础上,结合前文本体研究的成果,讨论“似乎”的汉语教学问题。

(一)偏误分析

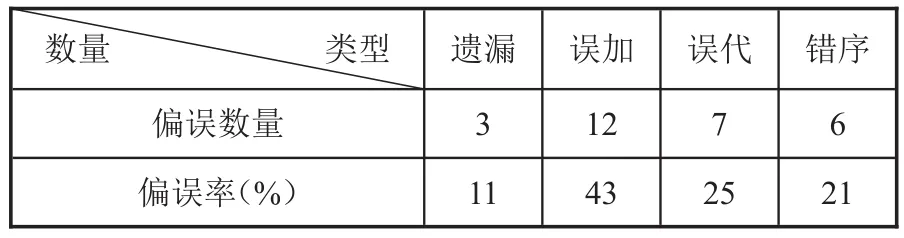

在“北京语言大学HSK动态语料库”424万字的语料中,我们共检索到114条外国留学生使用“似乎”的中介语用例。经考察发现,存在偏误的用例有28例,占25%。参照鲁健骥语法偏误分析的标准[8],笔者对语料进行了归类并统计频次如下:

表1 副词“似乎”的偏误类型统计表

下面具体分析外国留学生使用副词“似乎”偏误的各种类型。

1.遗漏偏误

主要指在句子中遗漏了“似乎”句的完句成分,遗漏的对象主要是句子的主语。遗漏偏误在统计中数量较少,主要出现在“似乎”居于句首,且前句多为复杂的介词短语或是并列结构的复句。例如:

(29)你看,农民在田里工作,小鸟在天空飞旋,田边有一条小河流,幽美的环境,似乎把我们迷住了。

(30)在我们日常生活所接触的资讯及传播媒介体中,似乎都看到市政府对人民的忠告:“吸烟危害个人健康及对公众利益的影响。”

例(29)“似乎”句的主语不能承前省略,应该用“这一切”回指前面的四个并列复句的主语。例(30)的主语更不能承前省略,因为主语根本就不是“资讯或传播媒介”,而应该改成“让人似乎听到了市政府对人民的忠告”。

2.误加偏误

主要指上下文语境不具备使用条件时强行使用“似乎”,从而导致表述的自相矛盾或冗余现象。该类型是留学生使用“似乎”时偏误数量最多的。例如:

(31)尤其是母亲一般似乎每天都跟孩子在一起,一起吃饭、一起去买东西、一起睡觉什么的。

(32)她是我的小学老师,现在已大约七十多岁了,但慈祥的脸似乎让她看来仍那么美丽。

(33)我虽“顽劣”,但因学业成绩很好,为此我感到妈妈似乎较疼爱我!

例(31)使用了“一般”来说明惯常行为,没有必要再使用“似乎”。例(32)是对一个人的赞美,并不需要通过“似乎”来避免言辞生硬。例(33)“妈妈疼爱我”是确定的事实,也是美好的事情。此处用“似乎”是多余的。

3.误代偏误

主要指“似乎”误用作其它副词的情况。主要类型是将评注性副词“似乎”误用作“几乎、居然”等副词。例如:

(34)我与祖父母似乎天天相处(除周末和公共假期外),祖父和我的感情最好。

(35)我最喜欢的是中国流行曲,我所收藏的这些歌曲可以说达到95%,尤其是民歌,似乎每首歌我都知道,还能拿来配舞蹈。

(36)亲爱的爸爸、妈妈尊前:在小时候,常与您们写信过书函,但长大以后,似乎没有提过笔,在此非常抱歉。

(37)不过随着时间的过去,我似乎不知道我学汉语的目的。

例34~36应改为“几乎”。 例(37),一个人不知道自己漂洋过海来中国学习汉语的目的,这是不应该发生的事情,而不是不确定的事情,应改用表反预期的副词“居然”。

4.错序偏误

主要指“似乎”放在了错误的句法位置上,或是成分组合时发生顺序颠倒的情况。例如:

(38)在六、七十年代时,代沟问题似乎没有,随着社会的经济和文化的发展,年青人适应快而老人适应慢,所以代沟问题就出现了。

(39)音乐特别是流行歌曲是似乎我的好朋友。

例38,是宾语成分放到了“似乎”之前,应该改为“似乎没有代沟问题”。例(39)应改为“流行歌曲似乎是我的好朋友”。

(二)教学策略

“从教学的角度看,每一个语法项目内部,从形式到意义,到功能,都不是单一的,而是有简有繁,有隐有显的,教学上对这些应该加以梳理。”[8]具体到“似乎”的教学,应根据语义和功能类型分重点、分层次进行。

首先,根据近义副词的教学顺序设定不同的教学重点,以节省教学时间,避免教学内容的重复。“似乎、好像、仿佛”是一组近义副词,《汉语水平词汇等级大纲》将“好像”列为甲级词,“似乎、仿佛”归入乙级词。留学生在学习“似乎”之前早已学过“好像”的用法。因而“似乎”表“主观揣测”的基本语法义较为容易掌握。在具体教学时,可通过“好像”的复习帮助学生快速掌握“似乎”的基本义。而将“似乎”的“委婉肯定”和“预设否定”用法设定为教学重点。

其次,注重讲解“似乎”肯定和否定用法的使用条件。从说话人编码的角度来看,无论是“主观揣测”还是“委婉肯定”,说话人对事件均有着不同程度的确定性。两者的区别只是在于,前者是说话人对判断不太有把握,属于真性揣测。后者是说话人对判断是大体确认的,只是出于礼貌的考虑,而将确认程度高的事实退回到不确认,属于假性揣测。在讲授时,可以结合图1进行讲解和操练。

“似乎”的“语用否定”用法同样可以从编码的角度来讲解,说话人先验地有了一个否定的判断,但由于肯定用法是基本用法,所以说话人必须通过一定的形式引导听话人作出否定判断。具体做法是:a.让学生注意到“似乎”的“有标式否定用法”在语篇中的形式特征,即“似乎”句后常出现表转折的词语或否定的词语。b.在教授“无标式否定用法”时,应结合学生的认知推理进行教学[3]。

再次,设置三种相关的情境,分类进行操练。操练的步骤是:a.例句归纳法。老师先给出大量合格例句,让学生总结和归纳出相关的形式特征或语义类型;b.查找句位法。提供基础例句,让学生将“似乎”放入句中的合法位置。据表1调查显示,应重点强调判断词“是”放在“似乎”之后,强调“似乎没有”之后通常有宾语等;c.情境造句法。让学生根据老师提供的情境造出合格的句子;d.病句改正法。给出不合格句子,让学生改正。据表1显示,误加是常见的偏误类型,尤其要多设计误加类型的例句。

最后,注重区分“似乎”与近义副词、异类副词之间的差异。从句法、语义、语体等方面对“好像、似乎、仿佛”的差异作简要的介绍[2]。“似乎”与“几乎”的误代情况较为常见,教学时应该重点讲解两者的区别。

三、结语

“似乎”是表或然性的揣测类评注性副词。“似乎”具有表主观揣测、委婉肯定和语用否定三种功能。“似乎”的肯定性用法主要可分为两种情况:一类是表委婉性结论,另一类是主观揣测。结论与推测并非泾渭分明,而是相互有关联的,它与说话人对事态的确认程度有关。“似乎”的预设否定功能,则是由于反复出现在转折句之前,在语用推理机制下固化形成。此外,据“北京语言大学HSK动态语料库”的调查显示,“似乎”的偏误类型可分为四类:遗漏、误加、误代和错序,其中以误加最为常见。在二语教学时,对“似乎”的各种用法应分重点、分层次进行,既要细致讲解具体的使用条件,也要通过设计大量的情境练习,帮助学生掌握副词的用法,建立语感,从而真正做到准确、灵活地运用。