后肾腺瘤1例

孙绪金 燕 林 李德炯 周 青

病例报道

患者女性,59岁。体检超声发现右肾实性回声肿块6个月余,近期超声复查肿块有所增大,遂入院;入院查:体温36.5℃, 脉搏80次/分,呼吸20次/分,血压120/75 mmHg;无腹痛,无尿频、尿急、尿痛,无肉眼血尿。腹平软,双肾未扪及包块,双肾区及输尿管走行区无深压痛及叩击通,无反跳痛,无移动性浊音,未扪及浅表淋巴结,心、肺及神经系统查体无异常。实验室检查:血、尿常规及肝、肾功能无异常。

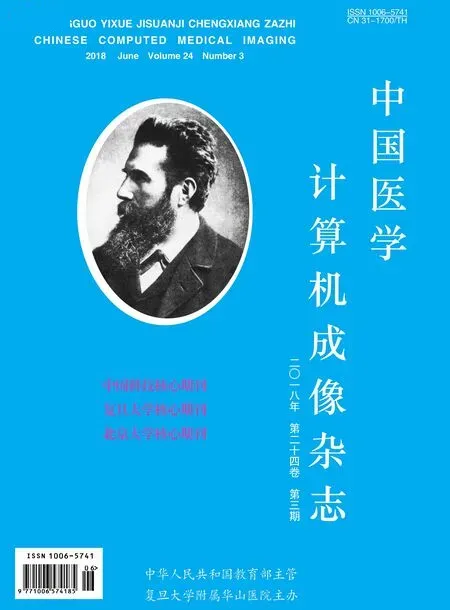

腹部CT平扫及增强:右肾上部右前外侧肾实质内见一类圆形肿块,CT平扫:肿块与周围肾实质相比,呈等密度,密度均匀,边缘光滑,最大截面约4.0cm×3.5cm,与肾实质分界尚清,向肾外生长,肾实质及肾窦受压,CT增强:肿块轻中度渐进性均匀延迟强化,肿块在皮质期、髓质期、肾盂期的密度均明显低于肾实质的密度,呈相对低密度。平扫肿块CT值约25HU(图1),增强皮质期CT值约36HU(图2),增强髓质期CT值约51HU(图3),增强肾盂期CT值约63HU(图4)。

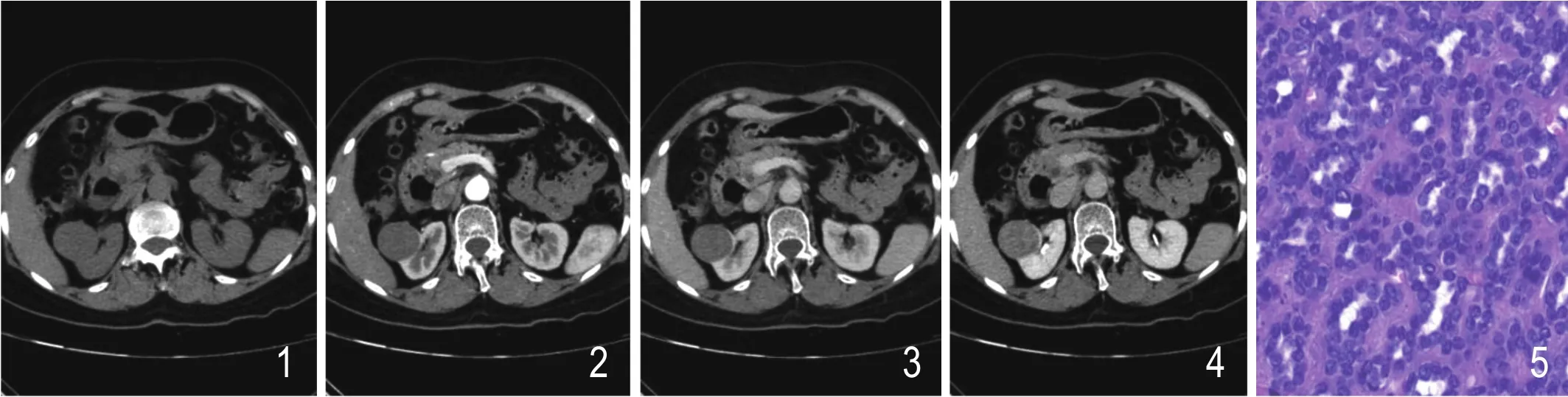

手术病理:取第十二肋下斜切口,行右肾部分切除术,术中见肿瘤位于肾上部,突向肾外生长。肾部分切除后,切开肿瘤,大小约4.0cm×4.0cm,包膜完整,与肾实质分界清楚,外突部分与肾周脂肪囊无明显粘连,剖面呈灰白、灰褐色,实性,质地中等。镜下所见:由非常小的腺泡组成,其间由数量不等的无细胞性间质分隔,间质可仅有水肿液组成或为透明变性的基质,导致腺泡不同程度的拥挤。肿瘤细胞小,有少量嗜酸性胞质,间质很少,呈管状及乳头状排列,核染色质细,核仁不明显。肿瘤细胞形成大小不一的小管,可见乳突状结构,表现为小管或囊腔内的息肉状突起和短的内褶乳头,形成肾小球样外观(图5)。病理诊断:(右肾)后肾腺瘤。

讨 论

后肾腺瘤(metanephric adenoma,MA)是一种罕见的肾脏原发性良性肿瘤,来源于肾脏胚胎残留组织,约占肾脏良性肿瘤的0.2%,国内外文献至今报道仅200余例[1-3],且多为个案报道。1992年由Brisigotti等提出并命名[4-6],2004年WHO将其归为组织发生和性质相近的一组后肾源性肿瘤中,包括MA、后肾腺纤维瘤及后肾基质瘤。MA病因不明,女性多见,可发生于任何年龄,但以50~60岁多见[7-9],偶见于儿童,Arroyo等报道最小年龄仅15个月[3]。Davis等[10]研究指出,约10%~12%的MA患者可有红细胞增多症,明显高于其他肾脏肿瘤;Yoshioka等[11]研究认为,MA患者红细胞增多可能与MA细胞产生促红细胞生成素和细胞因子(GMCSF、G-CSF、IL-6、IL-8)有关。由于MA患者的临床症状、体征多不明显,实验室检查常无异常,多以体检或其他疾病检查时偶然发现,CT常表现为边界清楚、突向肾外生长的类圆形肿块,密度多数均匀,可呈稍低密度、稍高密度及等密度,增强扫描呈轻中度渐进性强化,故此术前诊断困难。马莹等[12]通过分析5例后肾腺瘤CT表现后指出,后肾腺瘤可表现为稍低密度及稍高密度,可有囊变及钙化,边界清楚,增强呈轻中度强化,如女性患者合并红细胞增多者应高度怀疑本病。本例患者无明显临床症状及体征,体检发现,血红细胞正常,CT平扫肿块与周围肾实质相比呈等密度,肿块内部密度均匀,增强后皮质期、髓质期及肾盂期肿块与肾实质相比呈明显低密度,轻中度渐进性均匀强化,边界更加清楚,大部分向肾外生长,肾实质及肾窦受压,未见囊变及钙化。

图1 CT平扫,右肾上部前外侧肾实质内类圆形肿块,与周围肾实质密度相仿,呈等密度,边界清楚,密度均匀,明显向肾外生长,CT值约25HU。图2 增强皮质期,肿块轻度均匀强化,CT值约36HU。图3 增强髓质期,肿块持续均匀强化,CT值约51HU。图4 增强肾盂期,肿块持续渐进性均匀强化,强化幅度持续增加,CT值约63HU。图5 肿瘤细胞小,有少量嗜酸性胞质,间质很少,呈管状及乳头状排列,核染色质细,核仁不明显(20×10,HE)。

总之,MA缺乏典型的临床及影像学表现,且本病罕见,术前易误诊,确诊需依靠手术病理。在实际临床工作中,应与肾癌,特别是乏血供的嫌色细胞癌、乳头状细胞癌、嗜酸性细胞瘤、乏脂肾血管平滑肌脂肪瘤等鉴别,小儿及儿童还应与肾母细胞瘤鉴别。