中国城市群经济社会协调发展水平及效率时空格局

冯 婧,江孝君,杨青山

(东北师范大学 a.地理科学学院;b.城镇化与区域发展研究中心,吉林 长春 130024)

1 引言

随着我国全面深化改革的深入推进,加快推动工业化、城镇化、农业现代化、信息化和绿色化协调发展,已成为加快实现经济社会协调发展的内在要求,是全面开启建设社会主义现代化强国的必然举措。从我国提出“四化同步”到“五化协同”,紧密契合了当代我国经济社会发展的时代特征[1,2],是社会主义现代化战略逐步深化的现实表现。城市群是空间要素集聚发展的空间表达,是都市区与都市圈发展到高级阶段的空间表现形式。城市群以单一或多个中心城市为核心,通过集聚扩散作用共同构成多个等级规模不同的城市组合体[3,4]。城市群作为国家和区域参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,已成为我国经济发展格局中最具活力和潜力的核心区域,在国家总体发展格局中具有战略支点和核心带动的重大功能[5,6]。

经济社会协同发展有利于合理定位城市群内部产业发展方向、优化布局、实现集聚发展;有利于推进城市群新型城镇化发展,不断释放人口红利;有利于推动国土空间均衡开发,成为区域经济社会发展的增长极;有利于强化城市群承载能力,推动城市群可持续发展。城市群经济社会协调效率是城市群总体效益的一种有效表达,是指单位时间内、一定技术水平下,城市群所含要素资源创造的有效价值量与总投入的比值,城市群经济社会效率的高低直接体现城市区要素资源配置是否合理、经营管理是否完善[7]。

经济社会协调发展一直以来都是学术界研究的热点问题,研究主要从定性研究和定量研究两方面展开:定性研究集中在对经济社会协调发展内涵、实现路径和条件的研究[8,9];定量研究则通过构建指标体系测度分析协调发展时空特征与影响因素。研究内容主要分析经济社会协调发展时空特征、影响因素及政策建议[10,11];指标体系主要从经济社会发展的各子系统及“五化”子系统等视角出发构建[12,13];研究方法主要运用耦合协调、主成分分析、地理加权、重心测度等模型[14,15]。综合相关文献发现,相关研究存在着一定的不足,主要是研究区域集中在全国或省域、市域层面[16-18],没有以城市群作为研究单元;研究方法上也缺乏将数理统计与GIS空间表达有效结合,同时缺乏对发展水平和效率的空间匹配研究。

本文以我国27个城市群作为研究对象,通过参考相关文献[19,20],从工业化、城镇化、农业现代化、信息化与绿色化视角出发,构建了经济社会协调发展水平及其效率的测度指标体系,定量测度了各城市群经济社会协调发展水平及效率,并探索了城市群空间分异特征及两者的空间匹配关系,旨在为我国城市群经济社会协调发展水平及效率定量测度提供实证依据,同时为制定城市群协调发展政策提供理论参考。

2 区域与方法

2.1 研究区域与数据来源

目前学术界对我国城市群个数及具体空间范围并无统一认识,本文依据《全国主体功能区划》中确定的城镇化发展区域和《国家新型城镇化发展规划》中确定的城市群发展战略,并检索以往学者对中国城市群的相关研究[21,22],同时借鉴已有的关于城市群发展的各类规划,最终确定以27个城市群的193个地级市(州)为研究对象,分别为:辽宁半岛、京津冀、山东半岛、长三角、海峡西岸、珠三角、哈长、呼包鄂、太原、中原、关中、江淮、武汉、环鄱阳湖、长株潭、北部湾、滇中、黔中、成渝、兰西、宁夏沿黄、酒嘉玉、天山北坡、冀鲁豫、鄂豫、徐州、豫皖等城市群。社会经济数据主要来源于2009年和2014年的《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》,个别缺失数据由插值法补齐;由国家地理信息中心1∶400万数据库获取地理信息基础数据。

2.2 研究方法

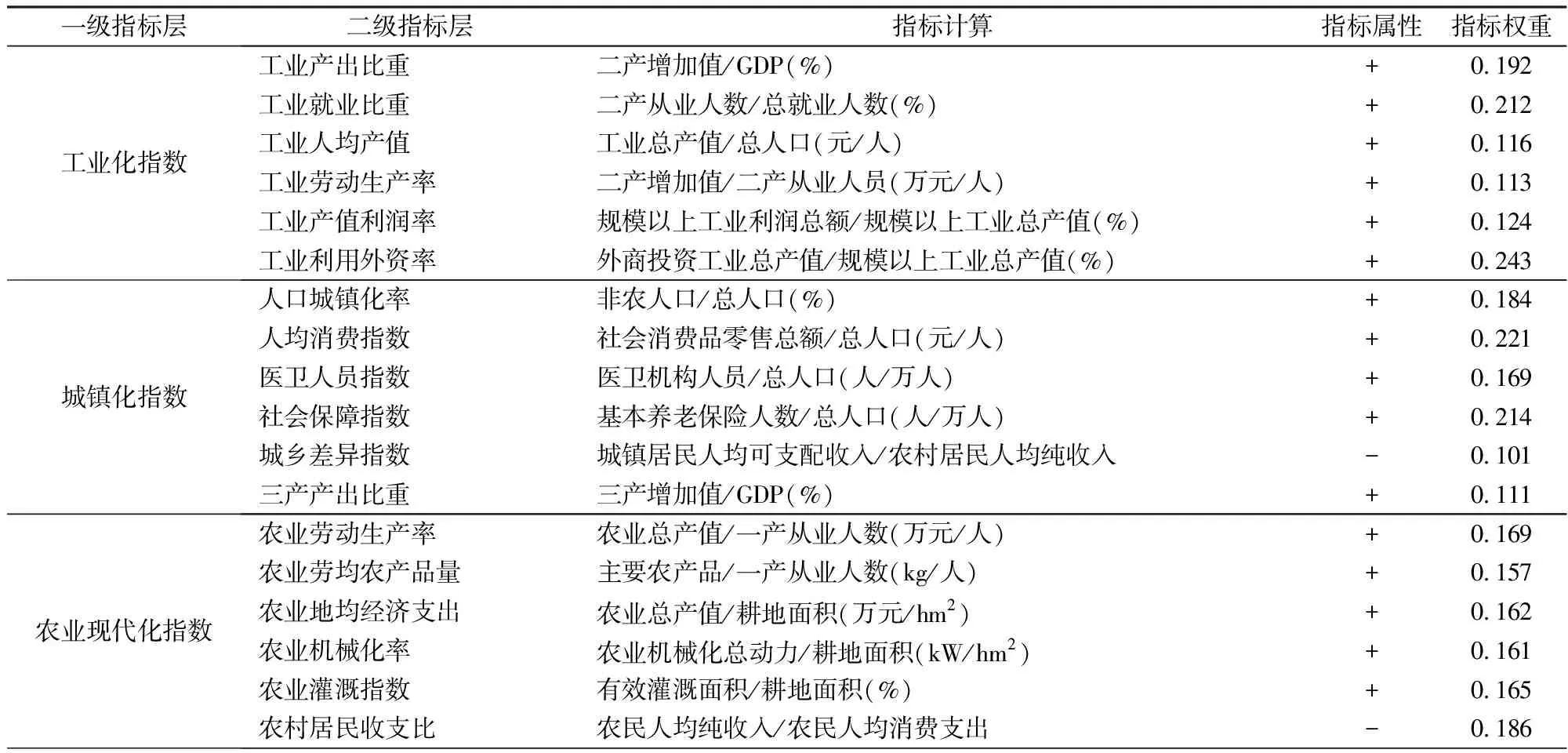

协调发展模型:依据科学性、客观性、可获取性等数据获取原则,构建工业化U(g)、城镇化U(c)、农业现代化U(n)、信息化U(x)和绿色化U(l)等系统发展指数,指标体系见表1。模型(1)为:

(1)

式中,αi、βj、γk、δq、εs为权重,由熵值法计算而得;gi、cj、nk、xq、ls为二级指标标准化值,由极差标准化处理;m为指标个数。

表1 经济社会协调发展综合测度指标体系

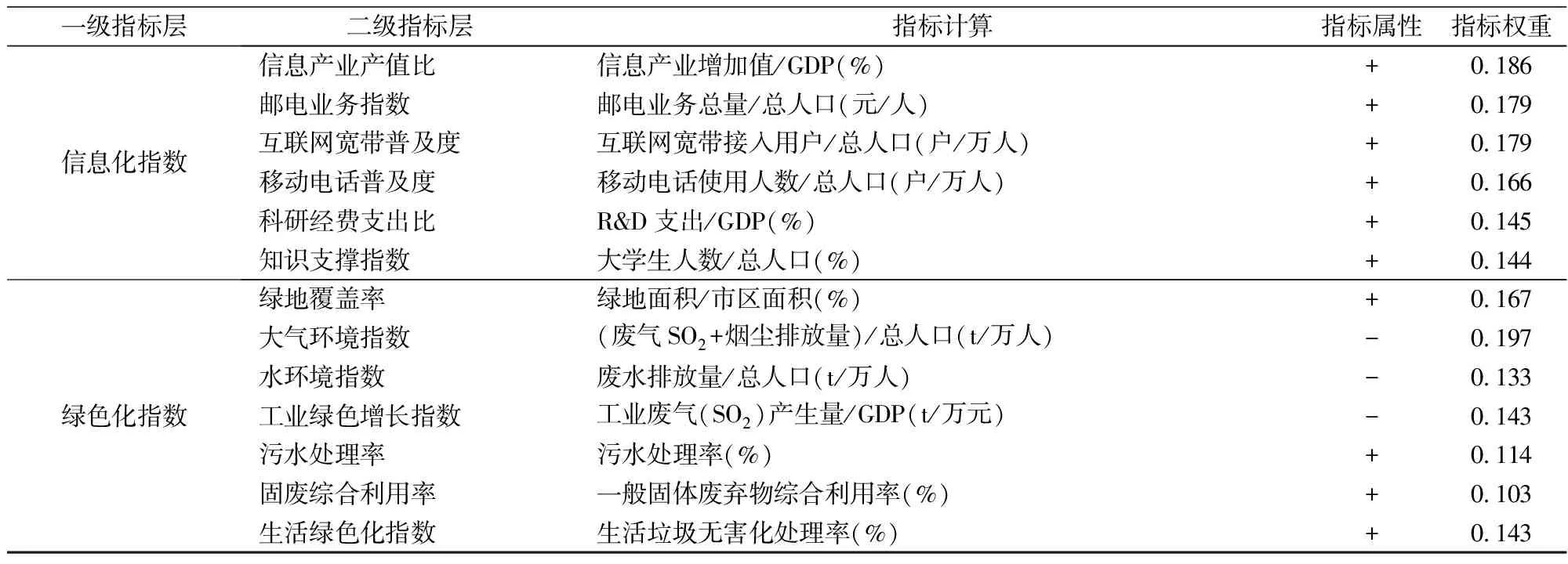

(续表1)

一级指标层二级指标层指标计算指标属性指标权重信息化指数信息产业产值比信息产业增加值/GDP(%)+0.186邮电业务指数邮电业务总量/总人口(元/人)+0.179互联网宽带普及度互联网宽带接入用户/总人口(户/万人)+0.179移动电话普及度移动电话使用人数/总人口(户/万人)+0.166科研经费支出比R&D支出/GDP(%)+0.145知识支撑指数大学生人数/总人口(%)+0.144绿色化指数绿地覆盖率绿地面积/市区面积(%)+0.167大气环境指数(废气SO2+烟尘排放量)/总人口(t/万人)-0.197水环境指数废水排放量/总人口(t/万人)-0.133工业绿色增长指数工业废气(SO2)产生量/GDP(t/万元)-0.143污水处理率污水处理率(%)+0.114固废综合利用率一般固体废弃物综合利用率(%)+0.103生活绿色化指数生活垃圾无害化处理率(%)+0.143

注:主要农产品由粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、肉类、奶类、水产品等构成。

由于工业化、城镇化、农业现代化、信息化和绿色化在经济社会协调发展中具有同等重要性,将5大发展指数等加权求和得到经济社会综合发展指数T,公式为:

T=1/5[U(g)+U(c)+U(n)+U(x)+U(l)]

(2)

基于物理学中耦合概念原理,构建经济社会耦合度模型:

(3)

模型3的物理意义明显,参考相关文献[20],引入变异系数Cv改进耦合度模型(4),即通过计算Cv使经济社会分系统间离散程度最小化:

(4)

式中,S=[U(g)+U(c)+U(n)+U(x)+U(l)]/5。进一步推算得模型(5),将函数值介于[0,1]之间:

(5)

式中,C=1表示系统为良性共振耦合;C=0为系统之间呈完全无关状态。

耦合度高低只表明系统间相互作用的强弱,无法反映发展是否协调,因此引入协调度模型:

(6)

式中,D为协调度;C为耦合度;T为综合度。

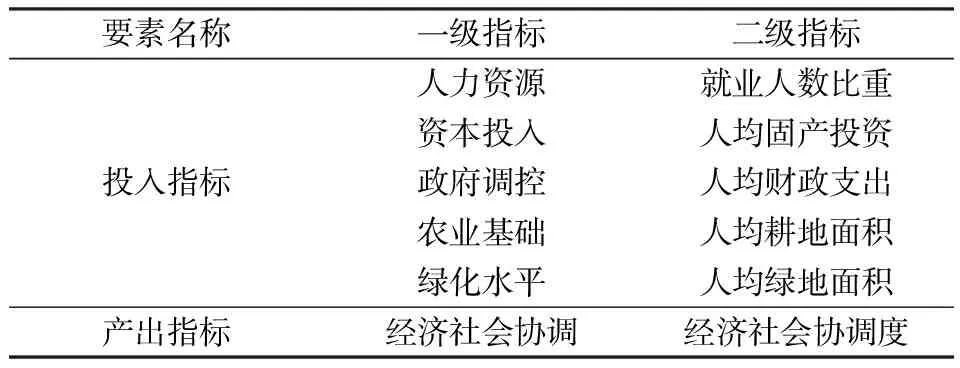

协调发展效率模型:遵循投入—产出效率指标数量宜少原则[23],避免与协调发展指标重复,构建城市群经济社会协调发展效率测度指标(表2)。

表2 经济社会协调发展效率测度指标体系

采用上限法对指标进行标准化处理,公式为:

(7)

式中,Nt(0≤Nt≤100)为第t个城市群投入产出指标的标准化值;Zt为原始值;Zmax为最大值。

基于Input-DEA导向,选择规模报酬可变的VRS模型,构建经济社会协调发展效率测度模型[25]。以城市群为决策评价单元,xj1代表第j个城市群的第1种资源投入量;yjm代表第j个城市群的第m种资源产出量,则第n个城市群在凸性、无效性、锥性和最小性公理等的假设下有:

(8)

式中,θ表示综合效率(CE);θb表示纯技术效率(TE);规模效率SE=CE/TE;效率值为1,表示效率最优;s.t.代表限制性条件;ε表示非阿基米德无穷小量;λj表示权重变量;S-表示松弛变量,S+表示剩余变量。

2.3 协调发展水平及效率分级

协调发展水平分级:基于2008年和2013年经济社会协调度均值大小,采用自然断裂点法将经济社会协调发展水平划分为五级,见表3。

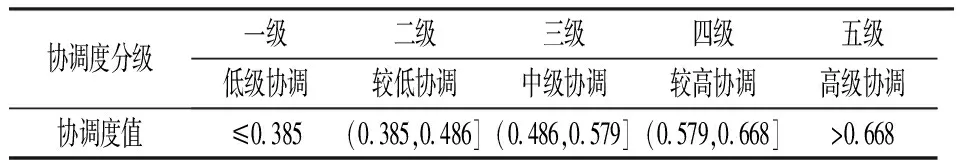

表3 经济社会协调发展水平分级体系

协调发展效率分级:参照相关文献[25],设定效率值等于1为效率最优;在区间[0.8,1)为效率良好;在区间[0.6,0.8)为效率中等;效率值小于0.6为效率无效。

3 结果与分析

3.1 经济社会协调发展水平

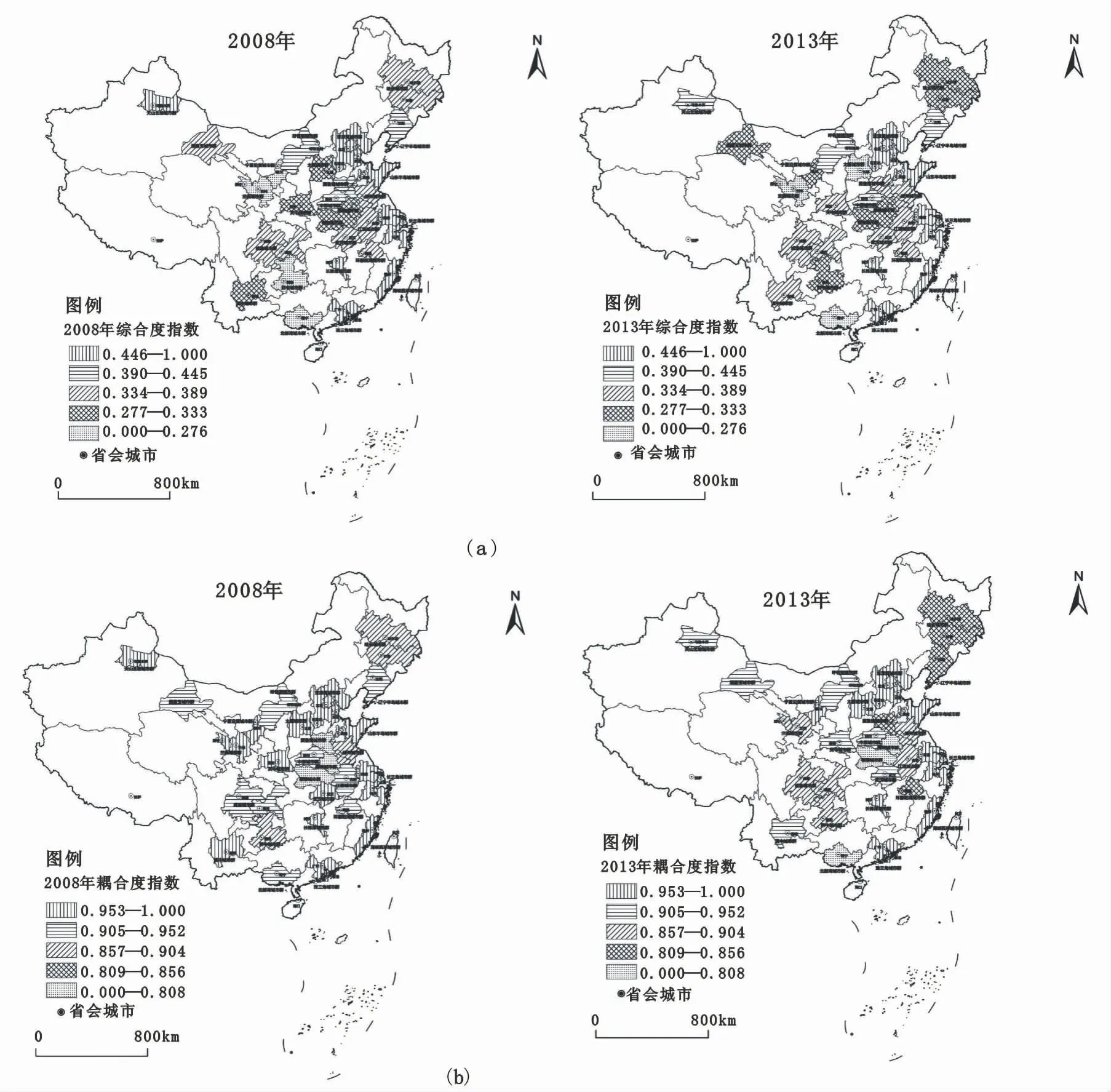

协调发展水平分析:由协调度模型计算得2008年和2013年各城市群经济社会发展综合度、耦合度及协调度,运用标准差法绘制各指数空间演变图(图1),分析经济社会协调发展区域差异特征。2008年和2013年经济社会综合度均值分别为0.390和0.388,变异系数分别为0.312和0.267,表明城市群经济社会综合发展水平较低且呈下降趋势,但区域间发展差异逐渐缩小。

从图1a可见,我国经济社会综合度高于均值区的区域主要分布在环渤海、长江中下游和珠三角,而“胡焕庸线”沿线区域、西南山区、青藏高原区和琼州海峡等地的发展水平低于均值区。2008—2013年,西南地区的滇中、黔中,中部地区的太原,东北地区的哈长等城市群综合发展度发生了明显的变动,但整体上看经济社会发展综合度及区域发展格局相对稳定。

图1 2008年和2013年城市群经济社会综合发展水平及耦合协调度

2008年和2013年经济社会耦合度均值分别为0.917和0.892,变异系数为0.113和0.101,反映出经济社会系统之间相互作用强度非常明显,区域差异小且呈下降趋势。从图1b可见,耦合度高于均值区主要分布在东部沿海和长江流域沿线;低值区集中分布在中部传统农业区、太行山区、琼州海峡等区域。2008—2013年,经济社会耦合度变化较明显的区域集中在东北、西南及南部地区。总体看,2013年仅鄂豫、豫皖和北部湾城市群耦合度低于80%,其他城市群耦合度均高于80%。

2008年和2013年经济社会协调度均值分别为0.566和0.557,变异系数分别为0.205和0.190,表明我国城市群经济社会协调发展水平不高且呈下降趋势,但区域差异逐渐缩小。由图1c可见,协调度高于均值区主要分布在东部沿海及长江流域,并且在东部地区形成京津冀—山东半岛—长三角—海峡西岸—珠三角的沿海地带高值线,低值区分布在东北、西南及青藏高原周围地区。2008—2013年,协调度变化较明显的区域集中在东北、西南和长江流域沿线。

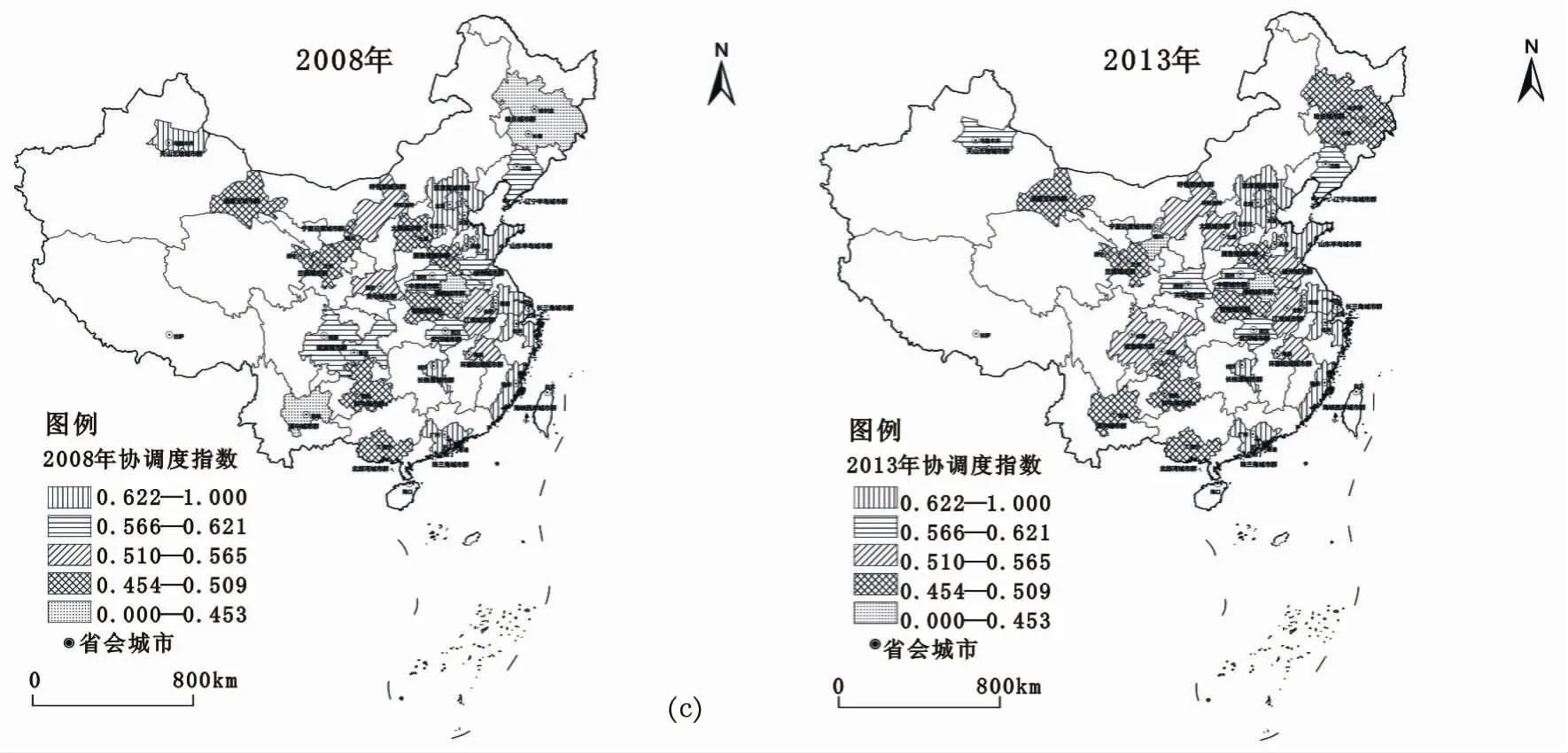

图2 2008年和2013年城市群经济社会协调发展类型

协调发展类型分析:基于表3协调度等级划分标准对城市群进行分类(图2):①高级协调城市群2008年和2013年均为5个,除长株潭城市群外,其他均分布在东部沿海发达区域。②较高协调城市群2008年和2013年均为5个,主要分布与东部沿海和长江流域沿线。③中级协调城市群2008年6个、2013年8个,集中分布于中部传统农业区和长江流域沿线。④较低协调城市群2008年10个、2013年9个,主要分布在西南、西北等欠发达地区。⑤低级协调城市群2008年只有1个,为中部地区的豫皖城市群。综合看,较低和中级协调占据主要类型,高级协调数量较少,表明我国城市群经济社会协调发展整体水平较低且区域差异显著。

协调发展空间分异特征:“级差化”分异特征,总体处于中级协调状态。2008年和2013年城市群经济社会协调度均值分别为0.566和0.557,总体上处于中级协调状态。2008年五级城市群协调度均值依次为0.369、0.470、0.556、0.611、0.765,高级协调为低级协调的2.1倍;2013年无低级协调城市群,四级协调度均值依次为0.454、0.533、0.606、0.735,高级协调为较低级协调的1.6倍。相比2008年,2013年各等级城市群协调发展差别逐渐缩小,但组别间的差距依旧较为明显。单个城市群之间协调度差距也较为明显,2008年和2013年协调度最高和最低的城市群均为珠三角城市群和豫皖城市群,两者均值相差均超过2倍。2008年五级城市群所占比例分别为3.7%、37.04%、22.22%、18.52%、18.52%,2013年为0、33.33%、29.63%、18.52%、18.52%,与2008年相比,2013年中级协调城市群比例增加明显,中级以上城市群比例保持不变,呈现出“中间多、两头少”的发展状态。

“梯度化”分异特征,东部地区明显高于中西部地区。分别统计东、中、西三大地区(东部包括辽宁半岛、京津冀、山东半岛、长三角、海峡西岸、珠三角、徐州7个城市群;中部包括哈长、太原、中原、江淮、武汉、环鄱阳湖、长株潭、冀鲁豫、鄂豫、豫皖10个城市群;西部包括呼包鄂、关中、北部湾、滇中、黔中、成渝、兰西、宁夏沿黄、酒嘉玉、天山北坡10个城市群)不同协调级别的城市群,区域差异明显。2008年和2013年,东、中、西部城市群协调度均值分别为0.707、0.530、0.514和0.682、0.533、0.505,总体呈现东部>中部>西部的梯度化发展格局。从不同级别城市群分析(图3a),四级和五级城市群集中分布在东部,2013年占比分别达到40%和80%;三级城市群主要分布在中部,2013年占中部地区比例达到50%;二级和一级城市群全部分布在中西部,2013年,66.67%的一级协调度城市群分布在西部。从东、中、西内部各级城市群分布分析(图3b),东部2008年和2013年城市群协调度均为三级以上,其中2013年四级和五级占比高达85.7%;中部2008年五级城市群均有分布,其中中级及以下城市群占比达60%,2013年一级和二级比重明显下降,三级占比达40%,三级以上占比30%;西部2008年和2013年三级及以下城市群占比均高达60%,总体来看,2008—2013年各等级城市群在地区之间呈波动变化趋势,但总体格局并未改变,东部以四级和五级城市群为主,中部以中级城市群为主,一二级城市群主要分布在西部。

图3 东、中、西部及内部不同等级协调度城市群统计

3.2 经济社会协调发展效率

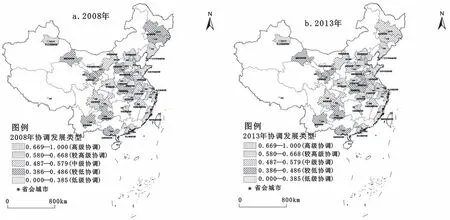

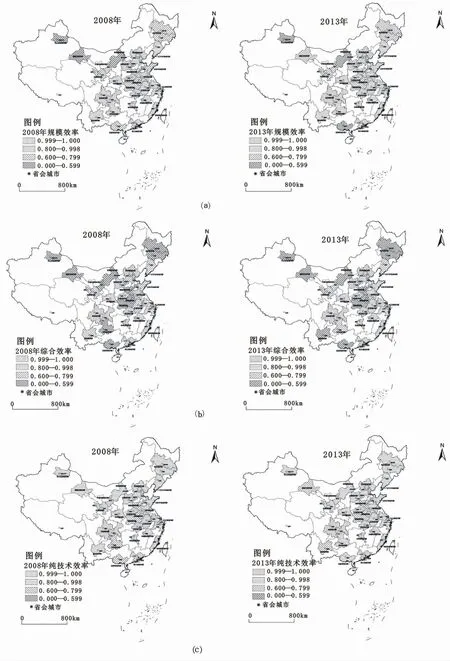

协调发展效率分析:城市群经济社会协调发展综合效率总体偏低且呈下降趋势。2008和2013年综合效率平均值分别为0.726和0.725,分别达到最优水平的72.6%和72.5%,均处于效率中等水平(图4a)。2008年综合效率达到DEA效率最优的有珠三角、海峡西岸、徐州、武汉、长株潭、成渝6个城市群;达到DEA有效性60%以上的有11个,占比40.74%;其中效率良好的3个,占比为11.11%;效率中等的8个,占比为29.63%;低于DEA有效性60%之下处于无效状态的有10个,占比为37.04%。2013年综合效率达到了DEA效率最优的有珠三角、海峡西岸、武汉、长株潭、成渝等5个城市群;综合效率达到DEA有效性60%以上的有13个,占比为48.15%,其中效率良好的6个,占比为22.22%,效率中等的7个,占比为25.93%;综合效率低于DEA有效性60%之下处于无效状态的9个,占比为33.33%。

城市群经济社会协调发展纯技术效率整体处于良好水平发展态势较为平稳。效率最优数量优于综合效率和规模效率最优,且2008年和2013年纯技术效率均高于60%,同时均未出现无效状态城市群(图4b)。2008年纯技术效率最优城市群7个,均值为0.887;而2013年效率最优城市群减少为6个,均值下降至0.885。此外,2008年达到纯技术效率最优80%以上的有14个,占总数的51.85%;2013年增加至16个,占59.26%。

城市群经济社会协调发展规模效率总体良好且发展态势较为平稳。效率最优的城市群个数与综合效率最优数相当(图4c)。2008年和2013年城市群规模效率均值分别为0.813和0.811,规模效率最优的城市群分别为6个和5个且均有3个城市群规模效率低于有效性60%。此外,2008年达到有效性80%以上的有8个,占比29.63%;60%以上的10个,占37.04%;2013年达到有效性80%以上的有10个,占37.04%;60%以上的9个,占33.33%。

图4 2008年和2013年城市群经济社会协调发展综合效率、纯技术效率及规模效率

协调规模收益类型分析:2008年和2013年我国规模效率最优的城市群均处于规模收益不变阶段,说明这一阶段城市群经济社会投入与产出比达到帕累托最优配置,即投入的各种资源得到了合理的分配利用。规模效率未达到最优状态的城市群均处于规模收益递减阶段,分析得此阶段城市群经济社会协调发展均处于规模偏大的发展状态,即投入超出了城市群最佳承受规模。因此应限制盲目投入,不断优化城市群发展所需的基础资源和资金,着力提升投入要素的质量,合理分配和利用投入的要素资源以提高经济社会协调发展效率,最终实现高质量的帕累托最优配置。上述城市群既包括京津冀、长三角等国家级城市群,也包括辽宁半岛、山东半岛等区域级城市群,同时包括太原、黔中、滇中等地区级城市群。

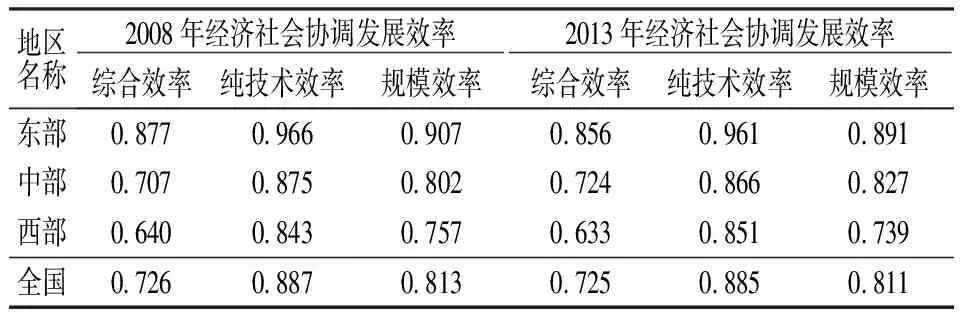

协调发展效率空间特征:我国城市群效率普遍偏低,变化趋势各异。总体上看,东中西部城市群效率普遍偏低,2008年和2013年东中西部各效率均未达到最优水平,但东部地区经济社会协调发展效率整体优于中西部地区(表4)。具体表现为:从综合发展效率看,2008年和2013年东部地区综合效率均高于全国平均水平,超过最优水平的80%,为效率良好状态,而中西部地区则低于全国平均水平且发展速度较为缓慢,地区之间的差距仍然较大。从纯技术效率看,2008年和2013年三大地区纯技术效率均达到最优水平的80%以上,但东部和中部均呈下降趋势。纯技术效率在呈现东部>中部>西部的发展格局的同时仅东部高于全国平均水平。从规模效率看,2008年和2013年东部和中部规模效率达到最优水平的80%以上,西部低于80%。东部规模效率呈下降趋势但仍高于全国均值,中部规模效率呈上升趋势,2013年高于全国均值,西部明显小于全国均值且呈下降趋势。

表4 东、中、西部地区城市群及全国经济社会协调发展效率

城市群综合效率影响因素空间差异明显。整体来看,东部地区综合效率优于中西部地区且区域间差距仍较明显,而三大地区城市群综合效率影响因素则不尽相同。具体表现为:2008年和2013年东部纯技术效率均高于最优水平的90%,规模效率均高于最优水平的80%且发展趋势较为稳定,表明技术进步是影响东部地区效率的关键因素,对各种投入要素的配置、利用水平较高;同时要素资源集聚投入规模比例不断优化。中西部地区2008年和2013年纯技术效率和规模效率均低于最优水平的90%且呈缓慢或下降趋势,表明技术进步驱动不足,投入要素资源配置、利用水平不高,要素资源集聚规模与城市群不匹配等是影响中西部综合效率的共同因素。其中,中部地区投入要素规模比例不协调是影响综合效率的关键因素,而技术进步驱动力不足是制约西部关键因素。综合看,迫切需要通过技术进步,提高资源配置与利用水平,优化体制与组织管理,协调投入要素与城市群比例等方法来提升中西部城市群的综合效率。

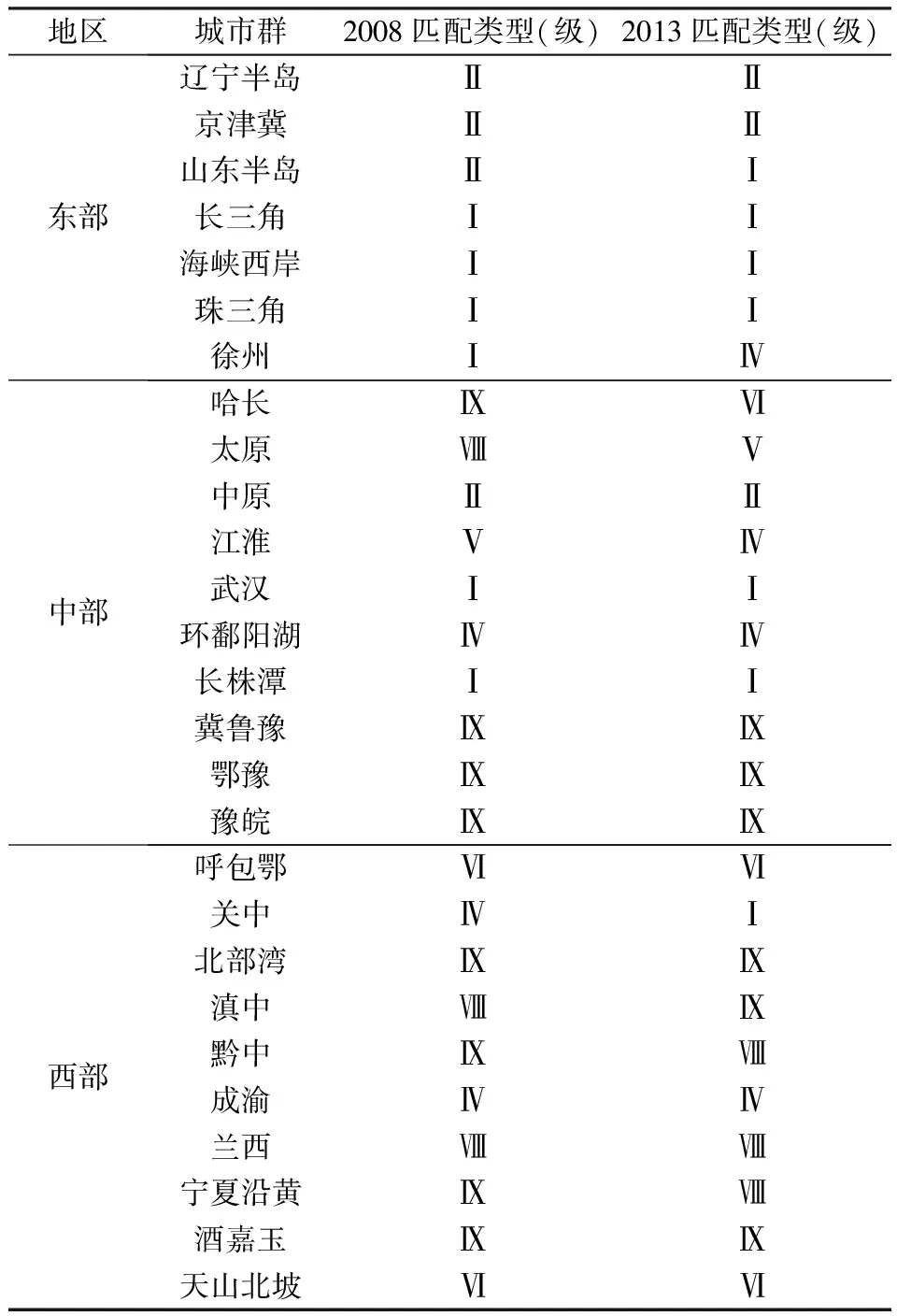

3.3 经济社会协调度与效率的空间匹配

通过效率分析可知,东部长三角、京津冀等城市群综合效率并未达到最优水平,而中西部武汉、长株潭、成渝等城市群却达到最优水平,西部滇中、兰西等城市群效率也较高。造成这一现象的根本原因在于经济社会协调投入要素与产出要素比例关系是否协调,即高效率并不一定高协调,而高协调也不一定效率最优,所以识别不同区域问题显得至关重要。因此,综合经济社会协调度与协调发展综合效率的等级划分标准及分析,建立两者空间的匹配准则:①协调度值>0.579为高协调度,协调度值在区间(0.486,0.579]为中等协调,协调度值≤0.486为低协调;②效率值≥0.8为高效率,效率值在区间[0.6,0.8)为中等效率,效率值<0.6为无效率;依此进行空间匹配及问题区域识别,划分为三级九类:一级匹配度优包括Ⅰ类高协调度高效率;二级匹配度良好包括Ⅱ类高协调中等效率、Ⅳ类中等协调高效率、Ⅴ类中等协调中效率;三级匹配度差包括Ⅲ类高协调无效率、Ⅵ中等协调无效率、Ⅶ低协调高效率、Ⅷ低协调中等效率、Ⅸ低协调低效率。

对城市群进行空间分类并进行分析(表5),从数量上看,2008年匹配度良好及优的城市群占比51.85%,2013年提升至55.56%,提升了3.7%,表明我国城市群协调度与协调效率的空间匹配度整体不高但呈上升趋势,同时地区差异明显,提升两者空间匹配度形势较为严峻。空间上看,东部地区城市群匹配度均为良好及以上,其中2008年和2013年匹配度优的城市群个数稳定在4个,占总数的14.81%。对东部而言,要以提升城市群协调效率为核心,不断调整投入要素的规模比例与配置及利用水平,进一步提升协调发展度与效率的空间匹配度。而中西部城市群协调度与效率的空间匹配度整体较差且提升速率缓慢,其中匹配度良好以上的城市群由2008年的7个上升到2013年的8个,占比仅为29.63%。对中西部城市群而言,要依据区域实际制定区域政策以提升两者的空间匹配度。对武汉、长株潭和中原等Ⅰ、Ⅱ类城市群要以提升效率为核心,同时保持投入产出要素比例;对成渝等Ⅳ类城市群要在保持高效率的同时提升协调度;对江淮、太原等Ⅴ类城市群要以提升效率为核心,加大技术投入,促进要素资源的利用水平,同时使投入要素与城市群规模相匹配;对呼包鄂、天山北坡等Ⅵ类城市群,要以提升协调度为核心,在保护生态环境的同时要积极调整产业结构,进一步提升城镇化发展水平,不断协调经济社会系统间的发展水平;而对北部湾、酒嘉玉、豫皖等Ⅷ、Ⅸ类城市群,应牢固树立协调均衡发展理念,同时注重协调度和效率的提升,使两者相互促进、相得益彰。

表5 城市群经济社会协调度与效率的空间匹配类型

4 结论与讨论

根据分析,本文的主要结论为:①2008—2013年我国城市群经济社会协调发展综合度、耦合度及协调度发展速度缓慢,但区域间发展差异逐渐缩小。同时,三者之间均存在明显的空间分异,发展水平高的城市群集中分布在东部沿海地区和长江流域沿线地区,发展水平低的城市群分布在“胡焕庸”沿线和西北、西南等区域。②城市群经济社会协调发展整体水平较低,空间分异特征显著。呈现“级差化”特征,总体处于中级协调状态;呈现“梯度化”特征,总体呈现东部>中部>西部的发展格局,且在东部形成京津冀—山东半岛—长三角—海峡西岸—珠三角的沿海地带高值线。③城市群经济社会协调发展综合效率、纯技术效率、规模效率整体上均未达到最优发展状态且呈下降趋势,其中综合效率处于中等水平,纯技术效率和规模效率处于良好水平。2008年和2013年大多数城市群处于规模收益递减阶段,因此应有效提高投入要素质量,合理分配和利用投入要素,全面提升城市群经济社会发展效率。④东、中、西部城市群效率普遍偏低,但东部经济社会协调发展效率整体优于中西部;技术进步是影响东部地区效率的关键因素,投入要素规模比例不协调是中部效率低下的关键因素,技术进步驱动力不足为西部效率提升的首要制约性因素。⑤城市群协调度与协调效率的空间匹配度整体不高且呈下降趋势,同时东、西部区域差异明显。对东部地区而言,要以提升城市群协调效率为核心,不断调整投入要素的规模比例及提升要素的利用水平;对中西部城市群而言,要依据区域实际制定区域政策以提升两者的空间匹配度。

新时代在区域协调发展战略下,城市群的发展无疑是实现效率与公平“双赢”的重要战略平台[26],《全国主体功能区规划》、《国家新型城镇化规划(2014—2020)》均明确指出要以城市群为主体形态推进城镇化,积极推进原有城市群发展的同时加快培育形成若干城市群,因此未来城市群发展承担着城镇化、信息化、工业化、农业现代化与绿色化的历史重任。从这个角度看,可以认为城市群是经济社会发展到高级阶段的产物[27]。经济社会协调发展是基于现阶段经济社会改革形势提出的,本质是促进生产力与生产关系的协调发展,所以科学测度并分析城市群经济社会协调水平及效率对于促进城市群经济社会健康发展起着关键作用。

本文测度分析了中国城市群经济社会协调发展水平及效率水平、空间特征及空间匹配格局,发现协调度高并不一定意味着效率高,不同区域要根据自身发展实际采取相应对策,不断提升两者空间匹配度。本文也存在一定不足:由于经济社会协调发展内涵丰富,本文所构建的经济社会协调发展水平及效率体系未能完全阐释经济社会协调发展内涵,计算结果只能在一定程度上反映区域发展水平及格局。受数据限制,本文只选取了2008年和2013年两个时间截面,利用DEA模型进行经济社会协调相对效率对比分析,但经济社会协调发展效率的变化趋势是一个长期过程,需要在不断改进效率模型的基础上对较长时间序列的效率进行分析才能更加准确地反映经济社会协调发展效率。受篇幅限制,本文没有对经济社会分系统发展水平及效率、影响协调发展效率因素等做进一步探讨,这些问题有待进一步完善。