基于网络文本分析的宜兴旅游地形象差异研究

(南京大学 地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023)

1 引言

旅游地形象是旅游学术界的热门话题之一[1],旅游地形象对旅游决策有重要影响,潜在旅游者选择目的地时通常会参考其他游客的感知形象[2]。国外的旅游地形象研究集中在游客感知角度,认为旅游地形象是游客对某一旅游目的地的印象[3,4],围绕此概念研究了旅游地形象的属性维度、影响因素、测量评价及对旅游行为、满意度的影响。Kotler提出旅游地形象可分为“投射形象”和“接受形象”[5],投射形象是官方设计并宣传的旅游地形象,接受形象即感知形象。吴必虎认为区域形象的客体是区域,主体有两个:一个是赋予区域以形象的主体,另一个是对区域形象进行评价的主体[6],因此仅对游客感知形象进行研究是不够的。我国对旅游地形象的研究始于企业形象的风行战略,研究集中在旅游地形象的设计与宣传[7,8],出现了旅游地形象地域分异和等级层次理论[9]、形象空间结构[10]等研究。目前的研究多选择投射形象和感知形象[11,12]中的一个角度,很少有研究将两者进行对比分析。本文以网络文本作为数据来源,运用内容分析法和社会网络分析法,研究官方宣传形象(即投射形象)和游客感知形象之间的异同,以服务于旅游地形象建设。

2 研究设计

2.1 案例地选择

宜兴隶属江苏省无锡市,地处江苏省南端,东濒太湖,既是国家历史文化名城、国家优秀旅游城市、国家生态示范区,也是举世闻名的“教授之乡、梁祝之乡、书画之乡”,拥有7000多年的制陶史。宜兴旅游资源丰富、旅游业起步较早,2005年《宜兴市旅游业发展总体规划(2005—2025年)》中提出“江南水城,中国陶都”的总体形象定位,2013年《江苏省宜兴市旅游发展总体规划》中将宜兴旅游地形象改为“中国陶都、陶醉中国”、“茶禅四月到宜兴、金秋十月醉陶都”的季节旅游宣传品牌。宜兴的旅游地形象建设起步较早,具有典型性,本文旨在检验其建设成效。

2.2 研究方法

内容分析法是对文本和其他符号进行测量、分析和推论的一种社会科学研究方法[13],研究对象既可以是文字、图片,也可以是其他符号。在网络化背景下,学者们将内容分析法与网络文本结合起来[17],使科学分析的海量网络数据成为可能。本文使用内容分析法,分析软件选择中文文本挖掘工具包ROST CM6。

社会网络分析法(SNA)是一种分析不同社会单位所构成的关系网络结构和属性的方法[14]。社会网络由一群彼此关联的行动者组成,网络中的每一个节点代表一个行动者,节点之间的连线代表行动者之间存在某种关系[15]。在旅游地形象研究网络中,节点可以是景点,也可以是旅游资源或宣传口号,其中的连线代表节点之间的联系紧密度,从而得到旅游地形象的内部结构。

2.3 样本处理

根据网络平台的知名度和宜兴作为旅游目的地的热点程度,本文选择“携程、蚂蜂窝”为游记样本的主要来源,以途牛、驴妈妈、百度旅游为辅助来源,选择发表时间为2010年1月—2017年11月的文章,筛选后获得283篇游记、276721个中文字符。官方宣传样本来源于宜兴旅游园林局官方微信、官方微博,样本时间为2010年1月—2017年11月,经筛选后共获得270篇官方文本、241557个中文字符。将获得的文本数据保存成ROST CM6可以识别的文本文档格式。

3 旅游地形象属性分析类目

运用内容分析法,首先要建立一个旅游地形象属性的分析类目。Echtner、Ritchie提出的三维连续体理论[16](“整体的—属性的”连续体、“功能的—心理的”连续体、“通用的—独特的”连续体)被认为是对旅游形象认知成分属性构成与维度的科学阐释。形象结构理论[17]认为旅游地形象包括认知形象、情感形象和总体形象三部分。由于国外研究认为旅游地形象是游客对旅游地的感知,因此其仅适用于游客感知形象属性的划分。本文认为,官方提出的旅游地形象定位是其总体形象,是官方作为除游客以外的又一主体在其认知基础上形成的,因此官方宣传形象包括认知形象和总体形象。

3.1 认知属性分析类目

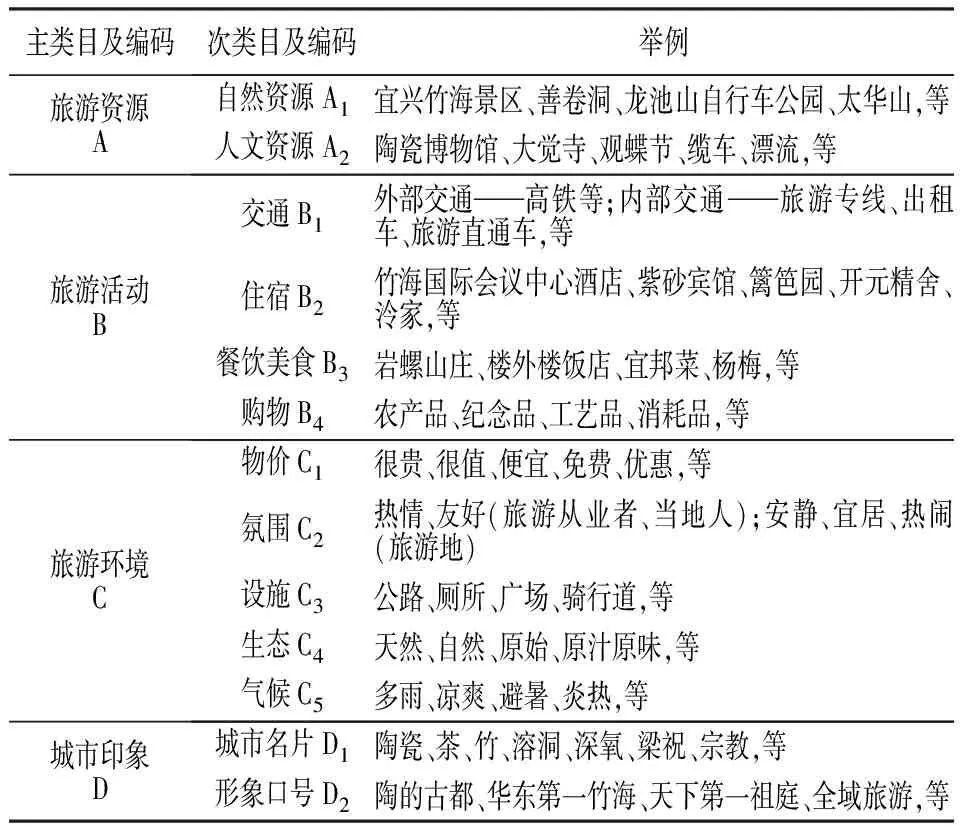

笔者通过浏览相关网络文本,整理得到了“自然景观、人文景观、社会吸引物、节事活动、吃喝玩乐、住宿、物价水平、城市卫生、整体氛围”等22个初始概念。参考国内外已有标准,根据案例地的特点,初步确定了“自然资源、人文资源、交通、住宿”等13个次类目,将节事活动、旅游项目纳入到“人文资源”范畴,将旅游从业者、当地人的热情与否纳入到“氛围”范畴。最终将13个次类目归整为4个主类目,形成宜兴认知形象属性的分析类目,具体见表1。

表1 认知属性分析类目

3.2 情感属性分析类目

情感属性是在认知属性的基础上形成的反映游客对各认知属性要素的态度。由游记中的情感类形容词和表达态度的动词来表示,评价结果包括“没有提及、正面评价、负面评价、正负兼有”四个方面。

4 分析过程与研究结果

4.1 内容分析

本文将游记和官方文本的两个文本文档输入ROST CM6进行词频分析,输出长度为2以上的词语,获得游记和官方文本的高频词。本文仅分析频数在5次以上的词语。游记中出现5次以上的词语总频数为25879次,官方文本为24336次。根据认知属性分析类目进行编码,获得相应词频。

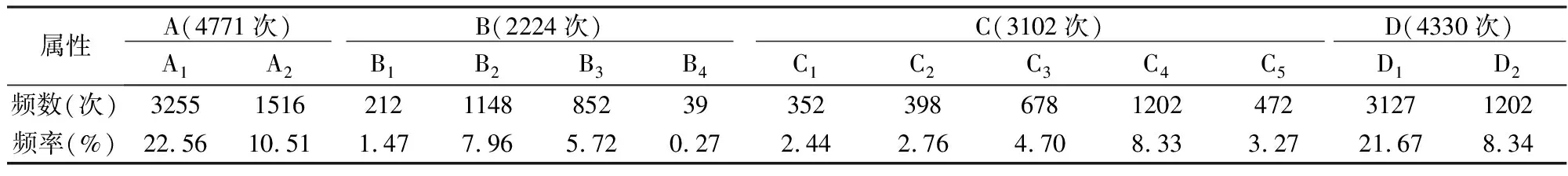

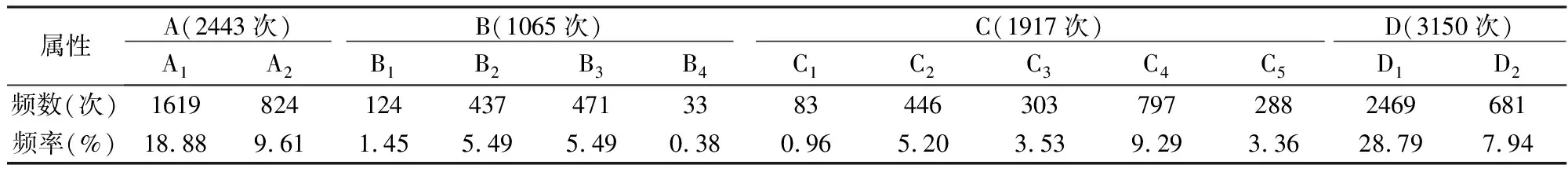

游客感知形象和官方宣传形象认知属性差异分析:在游记中,四大主类目按出现频次高低进行排序,依次为旅游资源、城市印象、旅游环境、旅游活动;出现频次较高的次类目有自然资源、城市名片、人文资源、形象口号、生态、住宿(表2),出现频次高的形象属性往往是给游客留下强烈印象的。游客在宜兴旅游过程中对旅游资源的感知最强烈,而宜兴精心打造的城市印象也得到了游客的认可。在官方文本中,四大主类目按出现频次的排序是城市印象、旅游资源、旅游环境、旅游活动,而出现频次较高的次类目有城市名片、自然资源、人文资源、生态、形象口号、餐饮美食(表3)。与游记不同的是,官方文本中出现频次最高的是城市印象,因为随着旅游竞争的加剧,旅游资源数量不再是评价旅游产品、吸引游客的唯一标准[18]。

表2 认知属性频数统计表(游记)

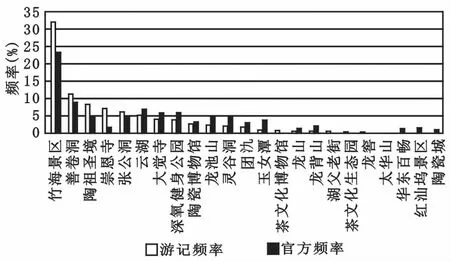

游客感知形象和官方宣传形象的旅游资源认知差异分析:景点是旅游资源的重要组成部分,对排名靠前的景点进行分析有利于加深对旅游资源的认识。游记中排名前20位的景点出现总次数占分析总数的13.52%,而官方文本中的仅占5.08%,说明游客感知到的景点较集中,而官方一方面没有花费太多笔墨在景点上,另一方面在介绍景点时有大而全的倾向。宜兴的传统优势景区,如竹海、善卷洞、云湖等,新兴的龙池山、深氧公园等,被游客感知的程度与官方文本宣传的程度大体一致。一些具有宜兴特色且原汁原味的景点,如湖父老街、龙窑,以茶文化体验为主题的茶文化生态园和佛教圣地崇恩寺均得到了游客的肯定与喜爱,但未得到官方的足够重视,而红汕坞景区、玉女潭、华东百畅等景点在官方的大力宣传下却没有得到游客的相应感知(图1)。旅游资源的另一重要组成部分是节庆赛事。宜兴节庆赛事丰富,官方文本中相关词共出现324次(2.25%),见表4。而游客感知却少之又少,仅提到21次节庆、6次博览会(0.19%),主要是观蝶节、杨梅音乐节和素食博览会。这可能是因为活动时间较集中,游客参与性较低造成的。

表3 认知属性频数统计表(官方)

图1 前20位景点的频率分布统计

表4 官方文本中的节庆赛事统计

游客感知形象和官方宣传形象的住宿认知差异分析:游记中有关住宿的高频词有酒店(410)、民宿(336)、房间(114)、住宿(55)、别墅(35)、旅馆(9);官方文本中有关住宿高频词有民宿(196)、酒店(157)、住宿(13)、客房(10)、别墅(8),酒店和民宿均得到了游客和官方的广泛关注。游客对酒店的感知度更高,可见宜兴的酒店发展较成熟,能提供优质服务;而官方文本中对民宿的关注度稍高,因为在发展乡村旅游中,民宿是发展新农村、实现农民增收的关键。

游客感知形象和官方宣传形象的“生态”认知差异分析:“生态”在游记和官方文本中的出现频率分别为8.33%、9.29%,得到了双方的重视。宜兴南部山地众多,森林、竹林面积广大,环境保护效果较好,污染少,可以说是人间的一处净土。

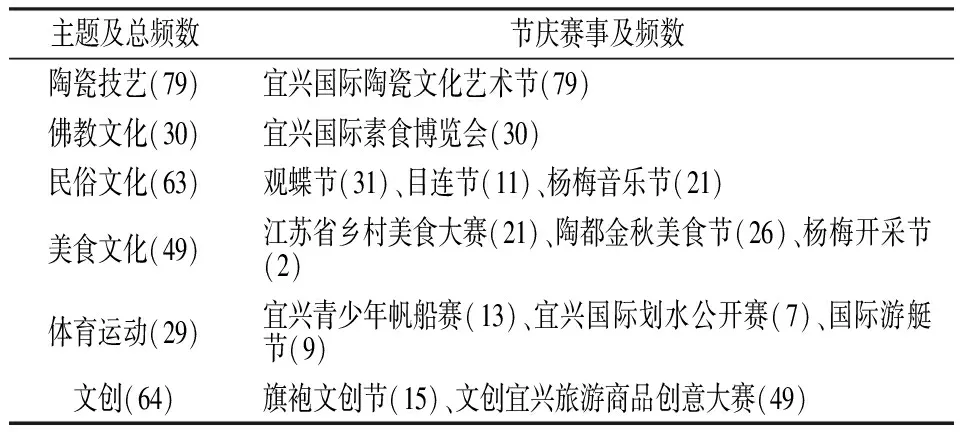

游客感知形象和官方宣传形象的城市名片认知差异分析:游记文本和官方文本认可的宜兴旅游名片较一致,包括陶瓷、茶、竹、溶洞、深氧、梁祝、宗教,其中陶瓷、梁祝、深氧、宗教的频率差别低于3%(图2)。游记中提及率高而官方提及率低的有“竹、溶洞”,体现了游客对宜兴传统资源的高认可度,也体现了宜兴对传统资源关注与开发程度不足的问题;游记提及率低而官方提及率高的是“茶”,原因可能是从官方到游客之间的媒介未搭好。其中,“深氧”是宜兴新兴的旅游品牌,发展潜力巨大。

图2 “城市名片”频率统计

游客感知形象和官方宣传形象的形象口号认知差异分析:形象口号得到了双方同等程度的关注。不同的是,游客更加关注“深氧界、苏南第一峰、太湖第一源、竹的海洋、天下第一祖庭”等自然性和历史性的口号,而官方更关注“文化旅游、茶禅四月到宜兴、乡村旅游区、全域旅游、陶式生活”等响应国家政策和新兴口号的宣传。

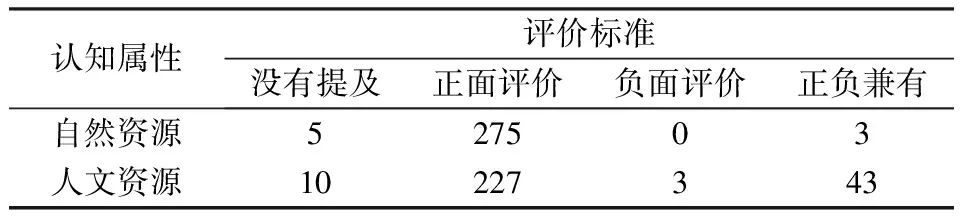

旅游资源情感属性分析:97%的游客给予宜兴自然旅游景点正面评价(表5),满意度非常高,仅有0.01%的游客给予了正负兼有的评价,如“国内类似资源很多”、“无特色或门票过高”。80%的游客给予宜兴人文资源正面评价,好评率低于自然资源,分别有1%和15%的游客给予了负面评价和正负兼有的评价,主要是游客认为某些人文资源存在门票过高、体验性差、设施陈旧、文化氛围缺失、排队时间久等问题。绝大多数游客没有提及人文资源中的节庆赛事,但在提及的游记中全部为正面评价,好评率高;半数游客对人文资源中的娱乐项目给予了正面评价,如坐缆车、采茶等;但分别有2%、10%的游客对娱乐项目给予了负面评价和正负兼有的评价,如陶艺制作、漂流等过于简单、体验性不高是游客们普遍吐槽的地方。

表5 旅游资源情感属性频数统计

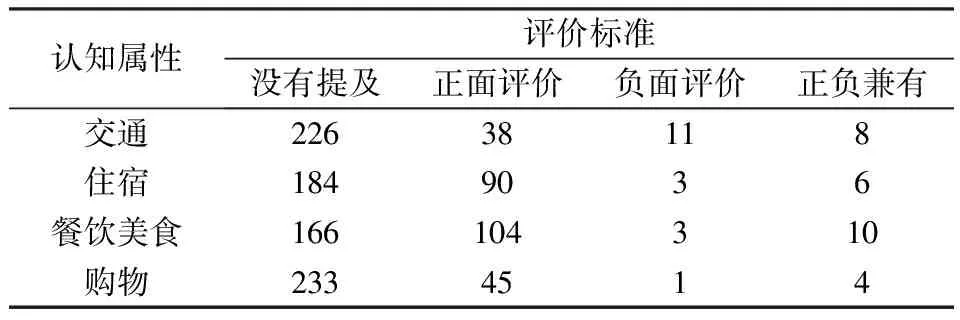

旅游活动认知属性情感评价:80%的游客没有提及对宜兴交通的评价,这部分游客大多数是自驾游、少部分是跟团游;13%的游客给予了正面评价,认为高铁站和旅游专线的开通很便利;4%的游客给予了负面评价,主要是班车间隔时间过久,除湖父镇以外的景点无直达的公共交通;3%的游客给予了正负兼有的评价(表6)。宜兴市内和湖父镇的交通条件较好,而其他景区的交通仍需改善,目前宜兴较适合自驾游。32%的游客给予了宜兴旅游住宿正面评价,酒店、民宿、星级农家乐和当地人自营的农家乐设施完善、服务周到,基本能满足各类游客的住宿需求;分别有1%、2%的游客给予了宜兴旅游住宿负面评价、正负兼有的评价,主要是住宿地方的交通问题,但住宿方面的游客满意度较高。37%的游客给予了宜兴旅游餐饮美食正面评价,特色宜兴菜、周震馄饨、竹鸡、笋等得到广大游客的追捧;分别有1%、4%的游客对宜兴旅游餐饮持负面评价、正负兼有的评价,主要是部分景区附近饭店较少且价格稍高。59%的游客没有提及对宜兴旅游餐饮的情感评价,这部分游客是有待挖掘的潜在消费群体。16%的游客对宜兴购物很满意,主要是购买农产品和瓷器;有0.3%、1.4%分别给予宜兴购物负面评价和正负兼有的评价,主要是旅游纪念品质量差、包装营销低档化。82%的游客没有提及对宜兴旅游购物的情感评价,商品和购物场所应加以完善。

表6 旅游活动情感属性频数统计

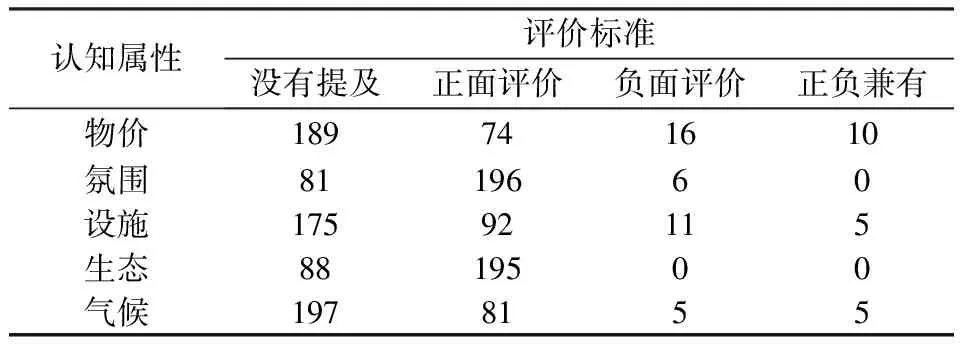

旅游环境情感属性分析:26%的游客给予了宜兴物价正面评价(表7),但极少数游客认为物价便宜是相较于优质产品和服务的,如酒店和民宿价格;6%、4%的游客给予宜兴购物负面评价和正负兼有的评价,很多游客认为景区内的物价高,景区外则很便宜。69%的游客给予宜兴旅游氛围的正面评价:一方面,竹海的浩渺静谧、宗教的宁静致远、陶艺的博大精深、茶田的沁香翠绿等让人产生世外桃源般的感受;另一方面,酒店服务人员、当地人的热情好客赢得了游客的好感。仅有0.7%的游客给予了宜兴旅游氛围负面评价:一是小长假时游客众多,使主打“宁静祥和”主题的宜兴旅游失去了应有的氛围;二是部分景区工作者、司机态度较差。33%的游客给予了宜兴旅游设施正面评价,其中龙池山的自行车道、随处可见的乡村公路、减轻登山负担的悬空栈道获得了较多好评;4%的游客给予了旅游设施负面评价,如休息设施不足、标识牌问题;2%的游客给予了正负兼有的评价,部分设施很吸引人,但防晒防虫设施不足。

表7 旅游环境情感属性频率统计

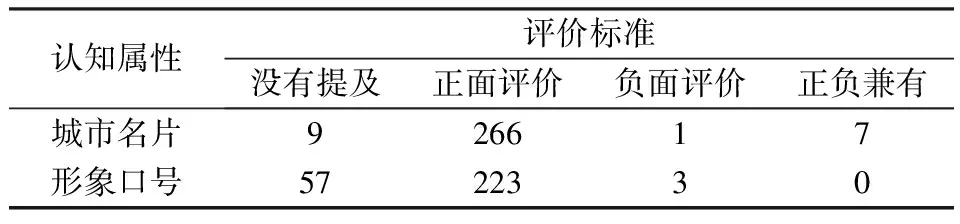

城市印象情感属性分析:94%的游客给予宜兴城市印象正面评价(表8),认为茶、竹、陶、溶洞、深氧、梁祝都是宜兴的特色,且资质或氛围都非常好;3%的游客给予了负面评价和正负兼有的评价,部分游客对“梁祝”这一名片存有疑问。79%的游客给予宜兴形象口号正面评价,认为口号突出特点、引人入胜;1%的游客给予了负面评价,部分游客对张公洞漂流项目“华东第一漂”的口号表示不认可。

表8 城市印象情感属性频数统计

4.2 社会网络分析

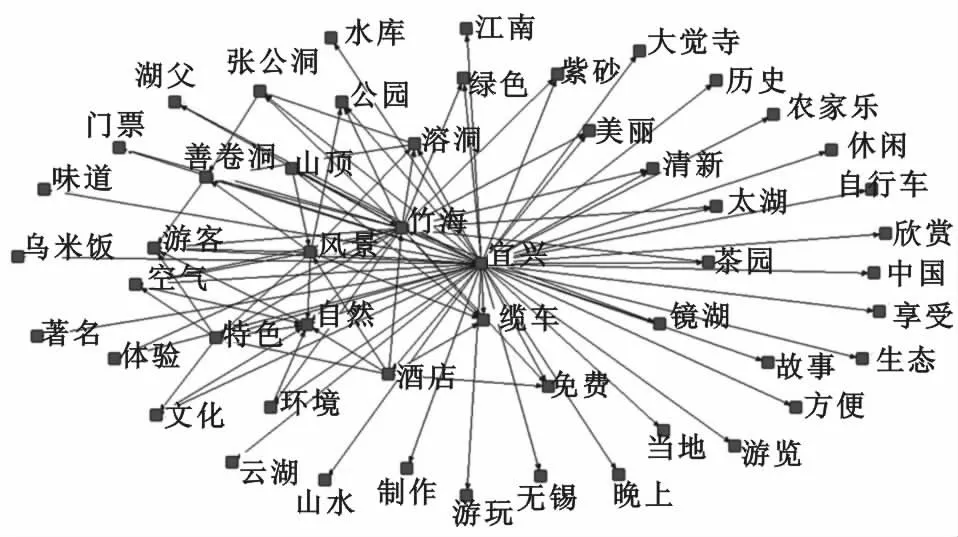

本文将两个文本文档输入ROST CM6软件中,使用社会网络和语义网络生成工具,经过提取高频词、过滤无意义词、提取行特征、构建网络、构建矩阵等操作后,形成高频词社会网络关系图。在由游记中高频词组成的社会网络分析图中,地名词“宜兴”和吸引物名称标识词“竹海”构成了共现关系的核心节点(图3)。第二级节点有“溶洞、风景、自然、酒店、缆车、免费”。可见观光旅游是目前宜兴旅游的主要方式,溶洞景观和自然环境是吸引游客的重要资源;“住宿”问题是游客极为关注的,也是游客对宜兴酒店满意度的体现;“缆车”是宜兴景区中常见的旅游设施,游客对此表现了强烈的兴趣,可见旅游设施方面大有文章可做;游客较关注“免费”或“优惠”的情况。

图3 游记高频词的社会网络关系

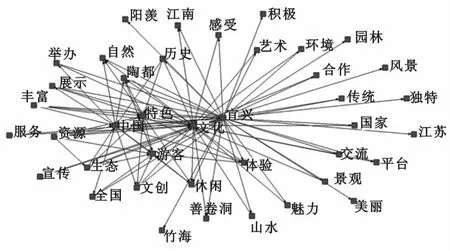

图4 官方文本高频词的社会网络关系

在由官方文本中高频词组成的社会网络分析图中,地名词“宜兴”和认知形象描述词“文化”是共现网络的核心节点(图4),这两者的共现频率最高,其他众多旅游行为均围绕这两点展开。第二级节点是“特色、中国、陶都、游客”,可见宜兴官方致力于塑造“中国陶都”这一旅游地形象,重视挖掘宜兴特色,关注游客体验。第三级节点是“自然、历史、文创、休闲、体验”,纯天然的自然环境是宜兴旅游的重要卖点之一,而悠久的历史和产生的动人传说为宜兴旅游注入强大磁力。“文创宜兴”是宜兴近年来倾力打造的旅游品牌,并被评为江苏省旅游商品十大落地品牌,“休闲、体验”是宜兴旅游由观光型向度假型转变的标志,这些词之间的联系较紧密,说明宜兴官方致力于将“自然、历史”等资源通过“文创”这一转换器变成游客“休闲、体验”的旅游产品。

5 结论与建议

5.1 结论

主要结论是:①内容分析法和社会网络分析法的结合能较完善地剖析旅游地形象。内容分析法能根据高频词和频率分布获得各文本的关注热点,获得文本中对于旅游地形象各认知属性的情感评价,是分析旅游地形象的基础;社会网络分析法能够分析旅游地形象各属性之间的联系,展示其内部结构,是旅游地形象深入研究的必要条件。这两种方法相得益彰、互为补充,分别从不同的角度对旅游地形象进行了剖析,让我们得到一个较为清晰完善的形象。②官方宣传形象和游客感知形象的认知属性基本一致。“以茶、陶、梁祝、深氧、竹、溶洞为特色的自然风光旅游地”,是官方和游客所共同认可的宜兴旅游地形象。双方均强调宜兴的自然资源和良好的生态环境,官方精心打造的城市印象和形象口号得到游客的积极响应。不同的是,官方文本更重视文化输出和乡村旅游地的塑造,其中,“中国陶都、文创宜兴”是各旅游活动的出发点和连接点。游记更注重地方的自然性和原生态性,以宜兴著名景点竹海景区为重要连接点。③官方宣传形象存在内部错位。宜兴官方制定的总体形象定位是“中国陶都”,属人文资源类,但在官方宣传形象的认知属性中重点突出的却是自然资源,说明宜兴官方宣传形象存在内部错位。可见宜兴的人文资源,特别是“陶瓷”还大有文章可做。④游客对“住宿”的感知强烈。游客对宜兴的“住宿”表达了强烈的感知(7.96%),好评率较高,在提及关于“住宿”的情感评价的游记中好评率为91%,宜兴的各类住宿特色鲜明、服务周到,给游客留下了深刻的印象。官方对于“住宿”的关注略显不足(5.49%)。

5.2 建议

基于研究结果,本文对宜兴旅游地形象建设提出以下建议:①加强人文资源建设。在游客感知形象中“陶瓷”远不如“竹海”这一资源更有号召力与吸引力,针对这一现象,宜兴官方一方面应在推广旅游地形象或宣传新的旅游产品时,灵活运用“竹海”的强大号召力;另一方面应加强“陶瓷”相关旅游产品的打造,让“中国陶都”不仅仅是一张名片,更是落地的旅游产品,比如结合购物项目推出旅游纪念品。节庆赛事的活动内容应增加游客喜闻乐见的形式,提高游客参与程度。景区中的娱乐项目应重点改造,增加文化元素,完善游客娱乐体验。游客对于乡村旅游的感知较少,宜兴新农村发展下的乡村旅游任重而道远。②住宿和餐饮可着重发力。酒店是宜兴旅游的一大优势。乡村旅游的发展使各色民宿蓬勃壮大,在其中融入宜兴特色资源,突出主题,丰富游客体验;宜兴美食众多,菜品自成一派,且宜兴旅游中很大一部分比重是周末短途游,所以餐饮很容易成为重要的旅游吸引物。宜兴旅游应花大气力关注住宿和餐饮,让游客因为住宿和餐饮而爱上宜兴。③加强氛围的营造。游客对“生态、气候”的感知度较高,官方宣传时可突出良好的生态环境、丰富的天气环境,如“水中大熊猫——桃花水母的选择、竹海听雨、雪韵云湖”等;提高景区工作人员的素质,加强假日期间的人流疏导工作。