郁达夫的后妈、干妈、狼妈和亲妈

文_张喁

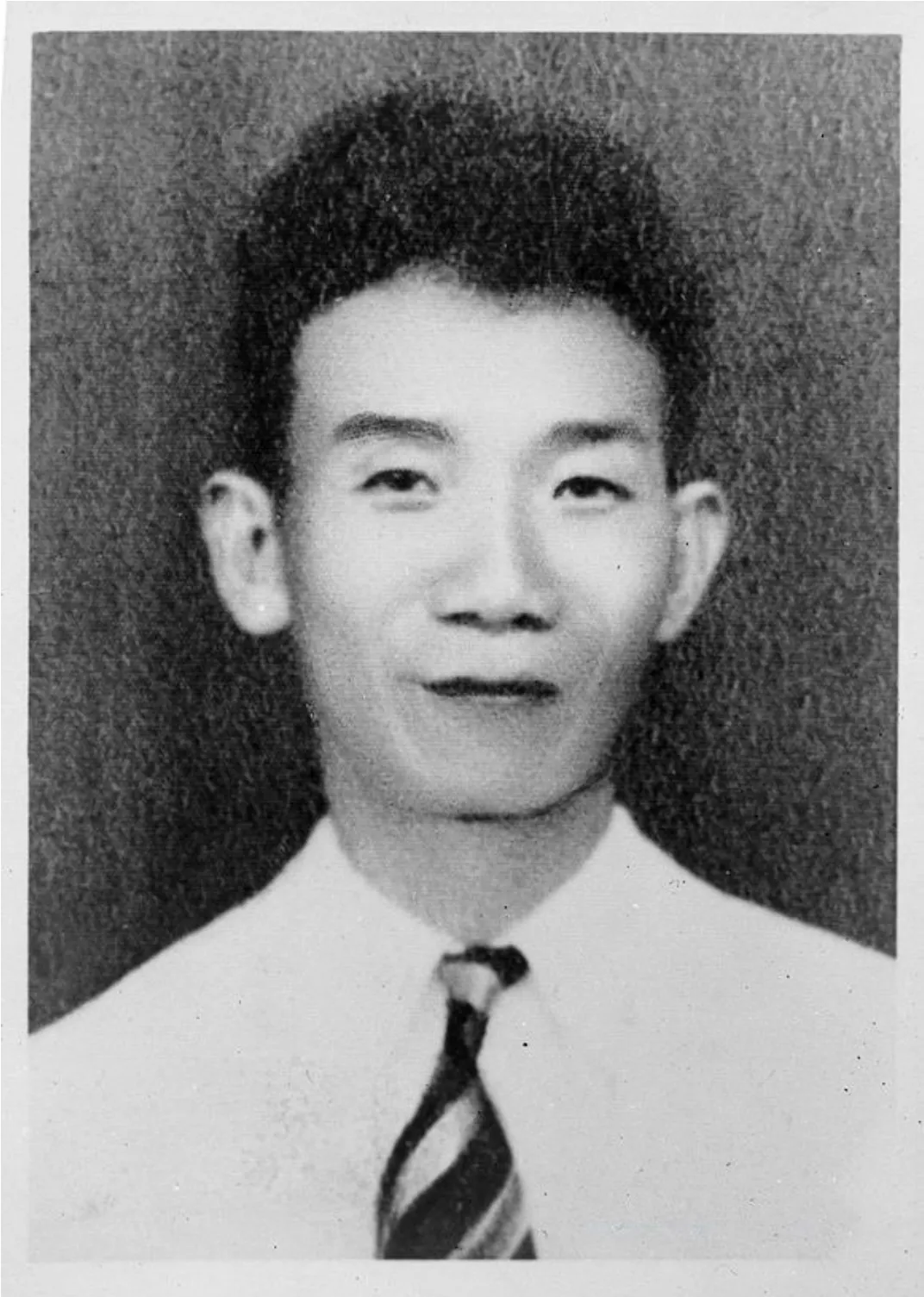

郁达夫(1896—1945)

原名郁文,

别署江南一布衣、

春江吊徒。浙江富阳人。

曾任教北京大学、

武昌师范大学、广州中山大学。

后被日军杀害。

《沉沦》的“找妈”情绪

郁达夫是19世纪的“九零后”,1896年生于富春江畔,同样是白话文小说家,浙江同乡鲁迅比他大了15岁,郁达夫可说其生也晚。鲁迅搁笔沉默十年,厚积薄发写出了新文化运动中的第一篇白话文短篇小说《狂人日记》,发表在1918年的《新青年》杂志上。彼时二十出头的留日青年郁达夫,初生牛犊不怕虎,干脆写出了《沉沦》这一部白话文小说集,1921年在上海出版,抢占了新文化运动第一部白话文小说单行本的先机。

这并不是说当时别人都写不出白话文小说来。《沉沦》出版前后,茅盾做过一个统计,1921年4到6月,报刊上发表的新小说有120篇之多。其中70篇,是写“某生某女”的恋爱故事。茅盾形容“他们的作品都像是一个模子里铸出来的。”鲁迅点评“技术是幼稚的,往往留着旧小说的写法和情调。”

这就是说,新文化的新瓶,装的还是过去的旧酒。

但《沉沦》就不一样。郁达夫用尽自己全部的少年心气,来达成作品中的真情实感,而这全部的力气,都体现在作品的“自我暴露”上。所谓“自我暴露”,是因为郁达夫有着这样的文学观念:“文学作品,是作家的自叙传。”《沉沦》就是采用自叙传的形式,以第一人称赤裸裸地暴露自己,甚至不惜暴露“自己”的性苦闷、自慰等极度私人的情节,从而引起当时一代苦闷青年的共鸣。

← 在日留学的青年郁达夫

↑ 郁氏三兄弟 左起:郁达夫(文),郁华(曼陀),郁养吾

这样的小说写法,显然是因为初出茅庐的青年小说家郁达夫,受了20世纪初日本流行的“私小说”的影响。比如佐藤春夫的《田园的忧郁》即是如此,以个人的生活为素材,没有什么精心构思的曲折的情节和骇人的传奇,只是写眼前的景物、身边的琐事,或者是第一人称的感想。

为什么会有这样的小说写法?因为作家们试图从司空见惯的日常生活中,挤出浓烈的感情的苦汁,使读者惊讶地发现,在平凡的生活场面中,竟蕴含着如此巨大的痛苦。

《沉沦》正是如此,是一部用尽全力呼号,以期引起新旧文学体系注意的,以惊世骇俗博取世人眼球的作品。旧的文学体系,仍然是雕琢和注重形式的“文以载道”的传统,新的文学,却是“某生某女”的亵玩读者情感的无聊小品。只有郁达夫,饱含阅读了数千册外国小说的激情,借用19世纪俄国小说中典型的“多余人”文学形象(屠格涅夫《多余人日记》),在《沉沦》以及后续作品中创造出一个“零余人”的苦闷角色,表达大时代下青年的歧路彷徨,而且没有止步于一般浪漫派的狂呼怒骂,而是努力探求人物的精神世界,以期达到一种“最高真实”。

但正是因为一味强调真实和袒露,反倒显得粗糙和幼稚。最幼稚的地方,莫过于相对于《狂人日记》,鲁迅着眼的是三千年背景下的变革痛苦和癫狂,作品背后透着冷峻、老道和清醒,而郁达夫发泄的,却是青春期的“为赋新词强说愁”的浓烈情绪,仅仅是一个找不到自己位置的少年的狂乱涂鸦。这样的写作,可归结为一种“找妈”写作,正如《沉沦》最后的呼声:“中国呀中国,你怎么不强大起来!”“祖国呀祖国,我的死是你害的!”

《沉沦》让郁达夫如愿以偿,“找妈”的愁绪换来了新文化这个“后妈”的注意和关怀,使郁达夫少年成名,并且风头力盖鲁迅。

一方面,题材的“自我暴露”当然能引起大众知识青年的注意追捧和阅读狂欢,另一方面,鲁迅、茅盾等同时代作家,虽然都不太看得起这篇小说,但因为他的“诲淫”“不道德”引起了旧文学体系下“道学家”们的众怒,反倒不得不站出来为《沉沦》站台背书了。茅盾曾对郁达夫表示《沉沦》描写“灵肉冲突”的失败,只承认其直抒胸臆的姿态。鲁迅曾批评一般新小说“平铺直叙,一泄无余。或者过于巧合,在一刹时中,在一个人上,会聚集了一切难堪和不幸”,不由不让人疑惑是否说的就是《沉沦》。

日漂十年

《沉沦》到底写了什么?答案是再简单明白不过的,就是郁达夫在异国日本的苦闷生活,对自己作为游子放浪沉沦的痛心,渴望结束这种彷徨找到方向得到拯救。

郁达夫先生与夫人王映霞

1926年创造社同人摄于广州,左起王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾

为了洞悉这种背景,我们不能不辨析作者的留日生涯和处境。在当时,这是很多中国青年的选择和机会,但对郁达夫来说,其留日情形又有独特之处。

就像郁达夫是在新文学上先成名后开始写作一样,其东渡日本,是跟着比自己大很多的哥哥,先出国后留学。

郁达夫出生既晚,小时候迅速由上私塾而改上前清的新式小学堂,彼时读书人的科举仕途之路已断,郁达夫十三四岁到杭州上中学,又辗转教会学校学英文,他以为英文一学通,就万事有办法了。然而整日祷告加礼拜又再祷告的生活,比省立中学的读死书更令人失望。

少年郁达夫早早对学校教育感到了失望,干脆回乡自修,每天早晨先念一个小时的英文,然后拿《资治通鉴》《唐宋诗醇》当课本一直看到中午,下午看一点科学书、上海寄来的日报、《桃花扇》等曲本,然后是乡间散步。这样的学习和生活又有什么前途呢,此时正是辛亥起事之年。

哥哥民国初年在北京司法部任职,受命东渡日本考察新司法,郁达夫得以随同前往。环境的改变,加上生活起居方式暂时还不适应,言语不通,经济行动又受了监督没有自由,已经将近十八岁的郁达夫,在东京感觉进了一座没有枷锁的牢狱。

得到自由只有靠征服眼前的秩序,也就是向它靠拢,对郁达夫来说就是苦学日语,考取官费留学名额。这些他都做到了,先是进了名古屋第八高等学校,日文德文都颇得造诣,1920年升入东京帝国大学经济科,堂而皇之成为名牌生。

不过这对郁达夫是不够的,主要是两个方面。一是读书,具体说是文学方面——为诗和为文。郁达夫年少即表现出对旧诗的诗才,一直也没有放弃,他拜名古屋的汉学家服部担风习诗。他又酷爱西洋文学,读了很多小说和文艺理论,从今天人们熟悉的果戈里、陀思妥耶夫斯基,到今天已少有人知的德国无政府主义文艺理论家斯蒂纳、美国左翼作家诺贝尔文学奖获得者辛克莱•刘易斯等等。

另一个方面是身体的不足。郁达夫越渴望拥抱自由的新秩序,越是感到青春热血的男儿身的莫名禁锢。自由不是你想有,想有就能有的,体现在郁达夫笔下,这甚至成了变态的性爱追求。这与其说是性欲得不到满足而导致变态,不如理解为由于现实的压迫才去寻找变态的性的满足。

长达10年的留日生涯,对郁达夫来说,只是寄人篱下。他最崇拜的日本同时代小说家佐藤春夫,却是日本“右翼之雄”,只接受你的崇拜,不接受你后来的图强。战争前夕,佐藤春夫甚至暗指郁达夫是中国特务。两人后来逐渐交恶,直至割席断交。除此之外,郁达夫和日本文艺界交往很少,他常常说:“我是没有日本朋友的。”从这10年的经历可以看出,在日的漂泊生涯,恰似一个少年寄居干妈家,既不能说是那般无情,又要承受很多来自这位一衣带水的干妈家的管束、误解和压制。

及至郁达夫战争末期迷般失踪,日本方面60年代投入专门力量前往调查,中方甚至以为日方是抱着对郁达夫的愧疚和赎罪心理,却不知人家这个“后妈”,认为郁达夫是自己家培养出的“孩子”,此番大费周章是为自家的“孩子”操持后事。

曾因酒醉鞭名马

在写作《沉沦》时,郁达夫和留日的成仿吾、郭沫若等人积极创建“一本纯文艺的杂志”,杂志背后的文学社团创造社应运而生。《创造季刊》创刊号由郁达夫编辑,他为之陆续写了《南迁》《银灰色的死》《茫茫夜》,在1922年出版。在这之前郁达夫结束留日生涯归国。

郁达夫先是到安庆的法政专门学校去教《欧洲政治史》,《茫茫夜》涉及他在三线小城安庆的生活:他看上了香烟洋货店铺二十五六岁的女人,就向她索取头上插着的旧针和腰间的小手帕,回到寝室,他闩上房门,对着镜子,用那枚旧针剌破自己的面孔和手指,让那一滴滴的鲜血浸印那方小手帕,然后放在鼻前死命地嗅,使他觉得有一种言说不出的快感;郁达夫在安庆还爱上了一个名叫海棠的土娼,生得又黑又丑又矮又老,他似乎刻意选中了她,给这残酷冷淡而不公平的人世,增加了一点温情。

1922年暑假,郁达夫回到上海,和郭沫若相会,前去泰东书局打听《创造季刊》的销路,据说初版二千本还剩下五百本,两人便同往四马路上的酒店里去喝酒,一连转了三台,酒瓶都摆得满满一桌。郁达夫的酒量很大,他并没喝到烂醉。

这种游荡的底层知识分子的生活,即便郁达夫已经通过《沉沦》而在青年中暴得大名,却并不能让人发财。加上郁达夫酷爱阅读,在中文外文小说乃至古籍诗文方面开销很大,生活是很窘迫的。

《茑萝行》中的主人公留学归来,“一踏了上海的岸,生计问题就逼紧到我眼前”。《风铃》描述“中国的社会不但不知道学问是什么,简直把学校出身的人看得同野马尘埃一般的小”。此番况味,说明郁达夫把自己看作近乎无产者。不单郁达夫,这是当时的知识青年普遍的境遇。

按说郁达夫的家庭出身并非无产,三岁丧父,两个哥哥都在外有出路。然而郁达夫在自传中却将自己的出生描述得赤贫般悲惨:“我所经验到的最初的感觉,便是饥饿,对于饥饿的恐怖,到现在还在紧逼着我。”这不是在自怜自艾,郁达夫认为自己出生在甲午战败以后,“败战后的国民——尤其是初出生的小国民,当然是畸形,是有恐怖狂,是神经质的。”

也就是说,郁达夫基于图强的家国情怀,将自己定位为无产者,这有点类似今天的职场小白领,将自己说成“屌丝”。继而郁达夫的阅读,同很多同时代的青年一样,都是偏向左翼的,因为列强、军阀,这些压迫的确渗透到普通中国人的日常生活中。

郁达夫与郭沫若、斯诺

← 这是郁达夫自题的一副治学修养励志的对联,指不要在高雅中渗入低俗的事物。联为:莫对青山谈世事,休将文字占时名

→ 夏衍先生曾说:“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。”

及至郁达夫加入三十年代著名的左翼作家联盟,事情才慢慢复杂起来。要知道创造社的初衷在郁达夫看来是做一本“纯文艺的杂志”,但随着和郭沫若的逐渐分歧,加之越来越多的左翼进步青年加入进来,创造社的红色越来越浓,郁达夫这个发起者最早萌生了退意。加入左翼作家联盟,郁达夫也是没想清楚,连签名都是鲁迅代签的。

也就是说在革命的道路上,郁达夫不是全情投入的。他是死抱着文学不放的人,待人处事都很周到,很具有人情味,要他搞革命,为了目的乃至六亲不认,他做不到。

郁达夫从来不曾出席左翼作家联盟的会议,因为他眼看着他们只会喊口号,没有出产什么令自己看得上的文学作品。他甚至对联盟的敌人徐志摩声明:“我是作家,不是战士。”这等于自我取消在联盟里的资格。此时创造社的王独清甚至说:“郁达夫这人老早是等于已经死去了的。”也就是说,郁达夫让越来越“大好”的形势失望了。这时郁达夫终于改口,明确表示自己是“小资产阶级的人”。

在20年代的风起云涌中,郁达夫出于自己多愁善感的同情,认同了革命这个“狼妈”,但很快发现自己对这个妈的“狼奶”过敏,郁达夫退出“左联”,做名士游山玩水去了。

生怕情多累美人

无风流不名士,更何况郁达夫的“自叙体”“颓废”小说已经深入人心,似乎作家的私生活也一定要活得像他的小说才能满足大众的想象力了。这也就是郁达夫、徐志摩等文人留给后世八卦居多的原因。

简单地讲,郁达夫拥有一桩旧式的母命婚姻,原配也算知书识礼,娶在富阳老家,成婚时郁达夫尚在日本求学。等到郁达夫学成归国,长年只能辗转北上广各地谋生或曰发展事业,夫妻仍然长期分居两地。这在当时很多青年身上很普遍。

郁达夫不一样之处在于爱上了王映霞。而王映霞是苏杭名媛。三十多岁的有妇之夫、知名作家爱上二十几岁风华正茂的名媛,倒也就罢了,这桩恋爱闹得满城风雨在于,郁达夫将恋爱中的日记、情书悉数结集出版,内容极近癫狂,还原了这场恋爱的细枝末节。由此看起来,郁达夫是个没有隐私的人了。

原则上,郁达夫和老家的原配离了婚,1928年春天在上海和王映霞成婚。初时两人出双入对,有说有笑羡煞不少旁人。凡是有好吃的东西,郁达夫一定要给王映霞吃,甚至香烟老酒之类也硬劝王映霞吃。王映霞不但不吃,反而不准他吃酒。因为他曾在一个雪夜醉卧大街上,差点冻死。

五年以后两人携两个儿子回王映霞的故里杭州生活,原因是王映霞在上海常常感到孤单而无处可去,再者郁达夫的小说收入在减少,不敷在上海的生活。可见这个男人无论在精神上还是物质上,已经开始显现对王映霞的亏缺。

两人在杭州购置土地,自己兴建了名为“风雨茅庐”的新家,这个名字一点也没有家的兴旺的意思,可见是郁达夫执意要取的。家中还挂着他的手书对联:“两口居碧水清山,妻太聪明夫太怪。四野皆青燐白骨,人何寥落鬼何多!”反映出郁达夫确实放着好日子而不好好过的自卑和扭曲心理。

所以夫妻关系渐渐走向颓唐成了题中应有之义。后来郁达夫为了稻粱谋到福建、汉口等地做事,怀疑妻子和好友有染,关键是郁达夫总是不惮于将自己的家事公诸于众,甚至一日两人争吵后他在汉口《大公报》刊登寻人启事:

王映霞女士鉴:乱世男女离合,本属寻常。汝与某君之关系,及携去之细软衣饰现银款项契据等,都不成问题,唯汝母及小孩等想念甚殷,乞告以住址。郁达夫谨启。

浮生所欠唯一死

《毁家诗纪》是抗战开始后郁达夫流亡新加坡的旧体组诗,其时王映霞尚未彻底放弃两人夫妻关系,与他同往新加坡。郁达夫主编《星洲日报》副刊,王映霞主编《妇女版》,但两人龃龉的关系在此亡国之难下并未得到修复。郁达夫把写好的《毁家诗纪》寄往香港《大风》杂志上发表,指谪自己的夫人贪着钱财和别人有不端的行为。王映霞看到之后,遂有数信致《大风》编者陆丹林,作为驳斥。两个人住在一起,却在公众媒体上闹得不可开交,遂于1940年2月间协议离婚,各在报上自登启事宣布,王映霞的启事说郁达夫“年来思想行动,浪漫腐化,能力薄弱,不堪同居。”

离婚后王映霞返回国内后方,郁达夫在日本占领新加坡的危急形势下化名流亡印尼苏门答腊岛。南洋流亡6年,好不容易等来日本战败的消息,却在胜利后被神秘人带走,终疑似被战败后的日本宪兵杀害,而且落得个尸骨难寻。

反观郁达夫的一生及其作品,我们可以发现不管是新文化运动背景下那些反映“零余者”苦闷的新小说,还是其不惮于暴露自家私生活的现代生活方式,其背后都有一个东方最传统的名士底色。古代名士多有以放浪形骸来反抗宏大乃至切身压迫的事例可考。郁达夫1922年的新小说《采石矶》,讲述明末清初诗人黄仲则的故事,郁达夫用激赏的笔墨,刻画了黄仲则孤傲多疑,负气殉情,直言乱骂那些欺世盗名的伪儒,决心对恶势力复仇,但又毫无办法,“觉得人生世事,都无长局”,只好做个“薄命诗人”,做个愤世嫉俗的名士派。

郁达夫一生最推崇清初名士吴梅村与黄仲则,他说自己十五志于学诗,最爱的就是吴梅村的诗集和黄仲则的《两当轩集》。甚至对于西方近代革命中的名士比如卢梭,郁达夫从他身上找到的是“因为在社会上只遇到失败”,只好“厌弃人类,厌弃社会”的精神寄托。

为此,郁达夫一方面杜鹃啼血般写着自叙式的新小说,另一方面却执着于旧诗,从未像郭沫若一样写过一首新诗。他的“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”,对自我的写照堪称经典。

他在《骸骨迷恋者的独语》中写道:“历史是不会中断的。过去的成绩,就是所谓遗产,当然是大家所乐为接受的,可以不必再说;到了将来,只要中国的文字不改变,我想穿着洋装,喝着白兰地的摩登少年,也必定要哼哼唧唧地唱些五个字或七个字的诗句来消遣,原因是音乐的分子,在旧诗里为独厚。”

这就是被称作“新文学里的旧诗人”的郁达夫,实则他的潜意识中的士大夫精神,被时代浪潮压制遮蔽,被现代摩登生活冲散,从新文化运动、留日、左翼遍寻出路与归宿而不得,却一生未忘他的初衷就如他的生母亲妈,还是在那个尾大不掉的传统中。他退出创造社,退出左联,却在1930年中国自由大同盟成立宣言里第一个签字,他看出现代的“为自由而自由”不如古典自有的自由传统。为此他祭出了自己的一生,最终如诗人吴梅村的悲慨:“浮生所欠唯一死”。