农业转移人口城市融入困境及对策研究

李 硕,余治青

(广西师范学院 经济与管理学院, 南宁 530022)

一、问题的提出

近年来,新型城镇化建设步伐加快,以人为本的城镇化成为新型城镇化的重要议题,“人”的城镇化逐渐取代了“地”的城镇化这一传统观念,农业转移人口市民化成为新型城镇化的核心,但是在市民化过程中一直存在着农业转移人口城市融入难题,如城镇对农业转移人口的排斥以及农业转移人口融入城市困难等。[1]农业转移人口难以享受与城市人口同等的社会待遇和心理满足感,从而使其在城市融入过程中陷入基于文化、经济、社会等多因素差异而产生的融入困境。[2]

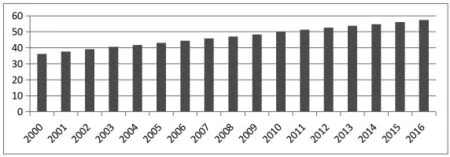

截至2012年底,城镇化率为52.57%(见图1),但把非农户籍人口计算在内的城镇化率只有35.29%,这17%左右的农业转移人口是由于户籍制度限制和城乡二元体制差异限制,不能享受与城镇居民同等的待遇;另一方面,取得城市户籍的农业转移人口即使被纳入城镇居民公共服务体系中来,但是还有部分居民在生活和心理上一时无法接受市民化带来的冲击和改变,不论是生活方式、生活习惯、风俗、观念还是城镇固有居民对他们产生的排斥等,都使农业转移人口产生一定的融入困境。基于此,本文便从农业转移人口城市融入角度入手,分析经济、政治、社会、文化四个方面的融入困境,提出相应对策,以期对新型城镇化建设有一定的借鉴意义。

图1 2000-2016年全国城镇人口占总人口比例

二、农业转移人口市民化及城市融入的内涵

(一)农业转移人口及市民化

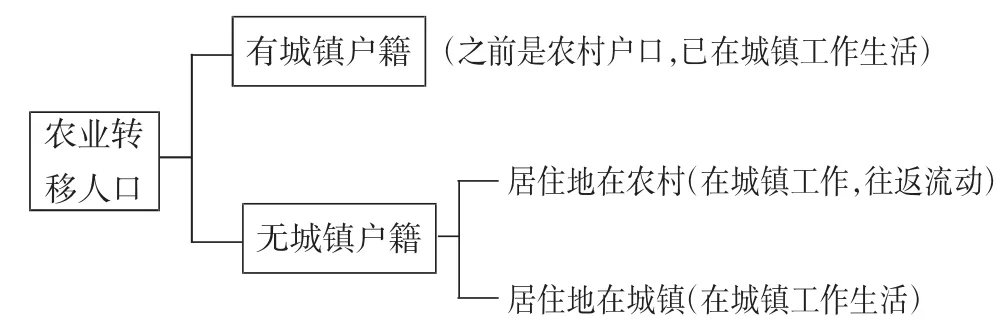

《中国城市发展报告》对农业转移人口的内涵进行了解释:从广义来看,农业转移人口具有两方面的含义:一是从空间来看,指从农村转移到城镇的人口,如进城务工经商人员、随迁家属、失地农民等;二是从产业来看,指从农业转移到非农业的人口,包括进城务工经商及进入城镇就业和在农村从事非农产业的人。从狭义来看,“农业转移人口”是对“农民工”概念的替代。笔者认为可以把农业转移人口分为两类,一类是户籍在城镇且已在城镇工作生活的一小部分城镇居民;另一类是户籍仍在农村,但居住地已经从农村迁移到城镇,在城镇工作和生活或在城镇和农村往返流动的农业人口。见图2。

图2 农业转移人口分类

农业转移人口市民化,学者也从不同角度进行了解释。刘传江、程建林认为农业转移人口市民化是指农村人口在身份、生活方式、行为方式、社会权利以及社会地位等方面向城市市民转化,以实现由传统的乡村文明向城市现代文明的社会变迁过程。[3]张讳认为“市民化”是指农村人口及城乡间流动人口等获得城市居民身份和权利的过程,如选举权、受教育权、社会福利保障等。[4]文军认为农业转移人口市民化不仅仅是实现身份转换(农民—市民)、地域转移(农村—城市)和职业转换(非农化),更重要的是社会文化属性与角色内涵的转型过程(市民化)和各种社会关系的重构过程(结构化)。综上所述,笔者认为农业转移人口市民化不仅是农业转移人口获得身份认同、职位转变和权利地位的过程,更应该是其在进入城市就业和生活中行为方式、生产生活方式、价值观念、社会心理等逐渐融入城市的过程。

(二)农业转移人口城市融入的内涵及分类

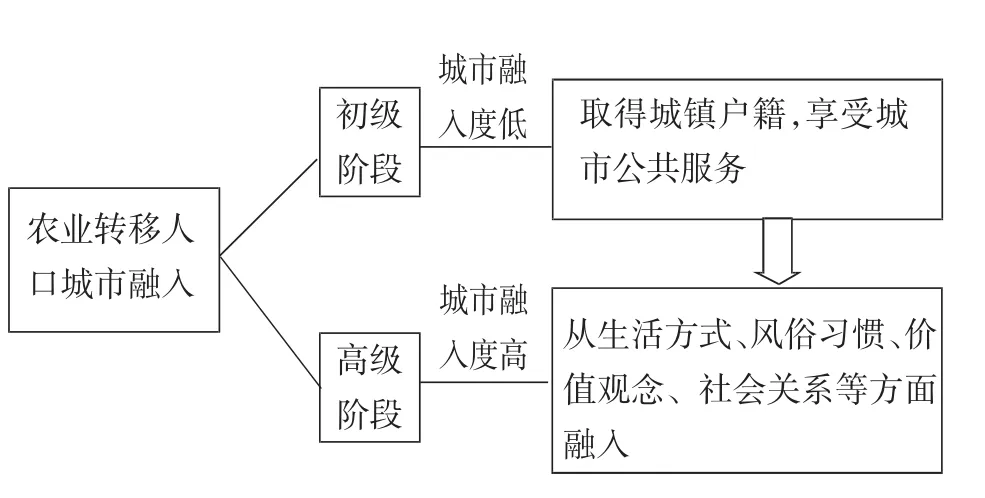

农业转移人口城市融入的问题,学者从不同角度进行了研究。谢军占认为,农业转移人口在争夺资源、产生矛盾、社会适应及同化过程中,存在经济利益诉求和公民权利无法满足、重构社会关系困难以及城乡文化差异融入困难等问题。[5]谭诗赞认为,农业转移人口由于自身和外在原因导致了其在经济、社会、政治、文化等方面存在广泛的城市融入困境。[6]梁波、王海英认为在融入过程中,农民工在整体上被城市社会边缘化与隔离。[7]笔者认为农业转移人口市民化归根结底要解决的是城市融入问题,这种融入不仅是获得城市户籍、市民身份,物质上享有与当地居民同等的社会保障权利和公共服务,更是一种社会、心理上的接纳,表现为其生活和行为方式、风俗习惯、价值观念、社会关系等方面融入城市,获得幸福感和满足感。

基于此,笔者将农业转移人口城市融入分为两类:一类是在城镇定居但没有获得城镇户籍或往返于城乡的农村户口,他们融入城市的第一步便是取得城市户籍,享受与城镇居民同等的社会公共服务,这一融入阶段可看做农业转移人口市民化的初始阶段;另一类是已经取得了城镇户籍并在城镇定居的农村人口,他们融入城市是市民化的高级阶段,是从生活、工作、习俗、价值观念、社会关系等方面获得居住城市的接纳。见图3。

三、农业转移人口城市融入现状及困境分析

图3 农业转移人口城市融入分类

农业转移人口城市融入问题主要表现在以下几个方面。

(一)经济上:户籍制度下的城乡二元体制

1.身份难以融入城市户籍。1958年1月,第一次以法律形式确立城乡有别的户口登记与限制迁移制度,标志着城乡二元户籍制度的正式成立,并明确提出将城乡居民分为“农业户口”和“非农业户口”两种。1975年,宪法正式取消有关迁徙自由的规定,至今仍未恢复。政府对户口由农村迁往城镇的控制较为严格,尤其对于北京、上海、广州、深圳等大城市,农业转移人口只有满足一定的条件,如实行积分制,达到了一定的积分才能申请成为城市户籍,或规定只有居住满一定年限,在城市中有一定社会地位并对当地发展做出一定贡献的人才有资格取得城市户籍。这些条件都比较严苛,往往只有社会精英才能享受获得大城市户籍的资格。因此,在城乡二元户籍制度下,农村人口难以在城市中扎根,享受城市户籍的待遇。

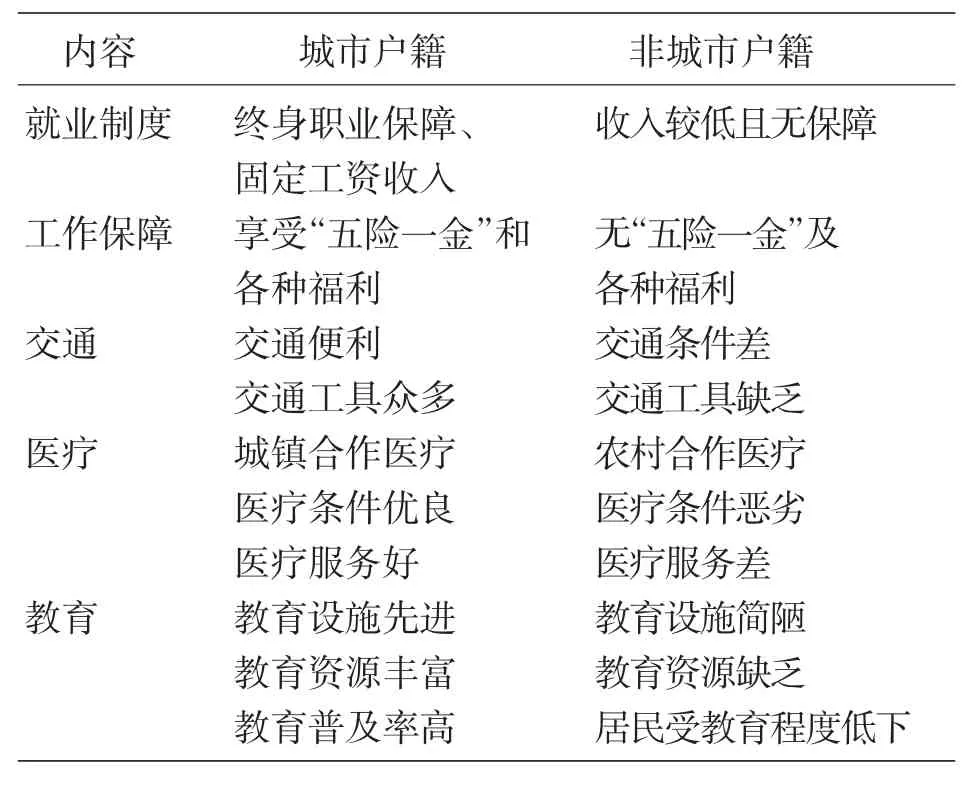

2.户籍制度下享受的公共服务和待遇的差别。农业转移人口在城市中是一个边缘性群体,他们无法获得与城镇户口均等的社会福利和公共服务。从表1可以看出,仅由于户籍的不同,城镇人口便比农业转移人口享有更多的福利和更优的待遇。除此以外,户籍制度影响下的教育制度、就业制度、社会保障制度、社会医疗制度等也会向城镇户口倾斜。例如,在教育制度上,在城镇生活但户籍还是农村的农业人口及随迁子女,无法享受城镇的公费教育,孩子上学还需要额外“借读费”或就读条件较差、师资不足的农民工子弟学校。在就业方面,农业转移人口由于知识水平、工作技能欠缺,在城镇只能从事一些简单繁重且危险性高、环境恶劣、工资低的体力劳动,工作极不稳定,难以享受到城镇户籍人口的就业保障。在医疗方面,农业转移人口难以享受城镇医疗保险的优惠政策,大病只能返回户籍所在地的医院,然而农村乡镇的医院医疗水平和条件有限,这又制约着农业转移人口。

表1 城市户籍与非城市户籍人口经济社会权益差别

(二)政治上:农业转移人口的政治参与度低

邓秀华提出,农业转移人口的政治参与不充分,这主要是由于工作地点与政治参与属地的限制,农业转移人口政治参与意识不足是主要原因。[8]未取得城镇户籍的农业转移人口只能在户籍地进行政治参与,而在城市社区内不享有投票权,就无法向当地政府表达自己合理的利益诉求。

(三)社会上:农业转移人口不被当地人接纳

对于已经取得城镇户口的农业转移人口来说,他们是从农村户口转变过来的,笔者暂把这类人称为“迁居人口”。当迁居人口大量进入城市定居,这便会使城市中固定数量的公共资源变得稀缺,如出现交通拥堵、就业机会减少、公共设施损失严重等,当地人口不想迁居人口与他们共享城市资源,于是便对迁居人口产生偏见、歧视和不满,导致农业转移人口的社会关系淡漠,社会资本缺乏。中国素来有“人多好办事”的说法,如果在城市居住地被孤立,便很难形成良好的人际关系网络,再加上他们本身受教育水平的限制,办起事来就显得尤为困难,产生社会融入困境。

(四)文化上:农业转移人口在生活方式、风俗习惯、价值观念等方面难以融入城市

许伟认为,我国农业转移人口市民化正处于文化融入困难阶段,主要表现为:文化接纳困境、身份认同困境、获得感困境和幸福感困境。[9]在城镇化过程中,必然会伴随着具有不同文化特质的城乡文化的碰撞与冲击。城市文化的特质是理性、世俗性、容忍性、非个性化等,而乡村文化的特质是感性、传统型、拒斥性等。对于成年的迁居人口,他们在农村生活处于封闭的农村环境中已经形成了特有的生活方式、风俗习惯和处事原则,那些日出而作日入而息、勤劳俭朴、邻里和睦、子孙满堂等这些传统的小农生活方式及观念在城市文明中显得格格不入,这些固有的自卑、保守、传统的文化心理将会有一个艰难的适应过程;而那些新生代迁居人口,由于人生观、价值观还处在形成阶段,他们能更快地融入城市文明。于是,在文化适应过程中,成年迁居人口与原城镇人口、成年迁居人口与其子女之间都产生了文化隔阂,形成文化融入困境。

四、建议与对策

(一)改革户籍制度,提高政府的财政转移支付水平

随着全面建成小康社会进程的迈进,政府也在不断改革城乡户籍制度,降低取得城镇户籍的门槛,为在城镇生活的农业人口及随迁子女提供一定的保障和服务,但在总体上力度还不足。笔者认为,要想彻底解决城乡二元户籍制度遗留下来的问题,就需要全面取消户籍制度以及城乡户籍人口享受公共服务和待遇的差别,将政府在城镇和乡村实行的教育、就业、社会保障、医疗等制度统一起来,形成一套完整综合的城乡服务体系。另外,在农村基础设施及发展还不够充分的情况下,应该加大政府对农村的财政转移支付力度,形成工业反哺农业的新格局。

(二)重视对农业转移人口的职业教育培训和市民教育

在市民化过程中,职业教育是农业转移人口提高工作技能和水平,为立足城市更好的工作以及发展做准备;而市民教育则提高了公民素养,了解城市文化和风俗,让他们更好适应城市生活。因此,政府应该加大对无业农民工职业教育培训的投入比例,形成以政府为主导,社会组织、社区多元主体共同提供职业教育的机制。提高职业教育的宣传力度,利用政府的权威,动员农业转移人口参与职业教育培训以及监督社会组织、社区提供职业教育的质量,保障职业教育的顺利实施和成效,提高农业转移人口的人力资本,使他们更好地为城市建设作出自己的贡献。对于市民教育,政府可以利用社区或社会公益组织,为农业转移人口提供一定的市民教育课程,可以从城市生活、风俗、礼仪、卫生等方面做起,让他们更快适应城市生活。

(三)加强社区文化建设,提高社区融入度

社区是城市生活的基本单位,也是与市民生活关系最紧密、关系最复杂的场所,当农业转移人口在进入社区后会面临不被社区居民接纳、排斥、歧视等现象,产生社区融入的困境。因此,政府或居委会应该担当起社区文化建设的责任,可以在社区内为当地居民和移居人口提供文化交流的平台,提供融合城市文明和乡村文明、为人民大众喜闻乐见的文化节目,宣传中华传统文化中团结互助、包容有爱的“和”思想,减少当地居民与农业转移人口心底的隔阂和偏见,让农业转移人口更好地融入城市。