脂蛋白相关磷脂酶A2与冠状动脉支架术后再狭窄的关系

朱慎慎,吴照科,胡艳敏

目前,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)作为冠状动脉血运重建的最重要的策略已普遍应用于临床。然而,支架植入可能损伤靶血管,导致支架内再狭窄(ISR)[1]。在ISR的形成过程中,持续的炎症反应是血管内膜形成和再狭窄的关键[2]。脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)是一个新近发现的对血管炎症具有高敏感度和特异度的生物标志物[3]。Lp-PLA2作为炎症因子参与了动脉粥样硬化的过程[4]。因此,血浆Lp-PLA2水平可能是ISR发生的预测因子。目前国内外关于血浆Lp-PLA2水平与ISR的研究较少且结果不一。本研究旨在探讨Lp-PLA2与PCI术后ISR发生的关系及其对ISR发生的预测价值,为临床更早期地识别ISR提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2015年1月—2016年6月在郑州大学第二附属医院住院的冠心病患者208例,男131例,女77例,平均年龄(61.34±8.47)岁。所有患者均在我院行冠状动脉造影检查确诊为冠心病并行支架植入术,冠心病的诊断依据2007年美国心脏病学会/美国心脏学会(ACC/AHC)指南标准。患者术后均给予双联抗血小板聚集、他汀类及其他冠心病二级预防药物;均于术后6~18个月内复查冠状动脉造影。根据复查冠状动脉造影结果,将患者分为ISR组29例,支架内无再狭窄(NISR)组179例。ISR诊断标准:PCI术后复查冠状动脉造影证实原支架内或支架近、远端各5 mm内节段管腔直径狭窄程度≥50%[5]。2组年龄、性别、体质量指数(BMI)等差异无统计学意义,具有可比性,见表1。

Tab.1 Comparison of age,gender,body mass index and smoking history between the two groups表1 2组间年龄、性别、BMI及吸烟史的比较

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)年龄≥18岁。(2)术前冠状动脉造影显示左主干管腔狭窄程度>50%,分支血管管腔狭窄程度>75%。(3)成功置入1个或多个雷帕霉素药物洗脱支架。(3)术后6~18个月内复查冠状动脉造影。(4)根据指南标准围手术期综合管理。排除标准:(1)既往有PCI史或冠状动脉搭桥术(CABG)史。(2)伴严重左心功能不全,左室射血分数(LVEF)<0.35。(3)伴严重肝肾功能损伤(丙氨酸转氨酶>2倍正常参考值上限、肌酐>2倍正常参考值上限)。(4)伴其他类型心脏病(如肥厚性心肌病、扩张性心肌病、严重瓣膜性心脏病等)。(5)伴自身免疫性疾病、恶性肿瘤、血液系统疾病、急慢性感染性疾病。(6)伴甲状腺功能亢进或减退症。

1.3 方法

1.3.1 一般资料比较 记录所有患者的一般资料、吸烟史和基础疾病(高血压病、2型糖尿病)史,并记录术后服药情况(患者至少服用1年的氯吡格雷,如考虑对氯吡格雷不敏感的,检测基因多态性及血小板抑制率,根据结果个体化用药,本次研究中所有患者均应用的氯吡格雷和阿司匹林肠溶片进行双联抗血小板聚集,同时大部分服用他汀类药物、β受体阻断剂及ACEI/ARB类药物等)、冠状动脉造影及支架置入情况(血管病变支数、支架数量、长度、直径)。

1.3.2 实验室检查 所有患者均于首次入院后次日清晨空腹12 h采取肘正中静脉血5 mL,使用北京万泰德瑞诊断技术有限公司的Au5821全自动生化分析仪检测三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、空腹血糖、总胆红素(T-BIL);采用离子交换高压液相色谱法测定糖化血红蛋白(HbAlc),试剂盒购自上海华臣生物试剂有限公司;采用氯化酶法测定N端前脑钠肽(NT-proBNP,试剂盒购自罗氏诊断产品有限公司);由专业超声医师应用日立HV-Preirus超声诊断仪测定LVEF。

所有患者分别在首次PCI术前、首次PCI术后6~18个月复查冠状动脉造影,检查前空腹12 h以上,另抽取静脉血3 mL(采集血样前至少低脂饮食及戒酒1 d),采用双抗体夹心免疫层析法检测血浆Lp-PLA2水平(仪器为北京热景上转发光分析仪),计算ΔLp-PLA2=复诊时Lp-PLA2水平-首次PCI术前Lp-PLA2水平。

1.4 统计学方法 采用SAS 9.4统计软件进行数据分析。符合正态分布的定量资料以均数±标准差(±s)表示,2组间均数比较采用t检验,偏态分布的定量资料采用中位数及四分位数M(P25,P75)表示,2组间比较用Wilcoxon秩和检验;定性资料描述以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;对单因素分析有意义的变量进行多元Logistic逐步回归分析发生ISR的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

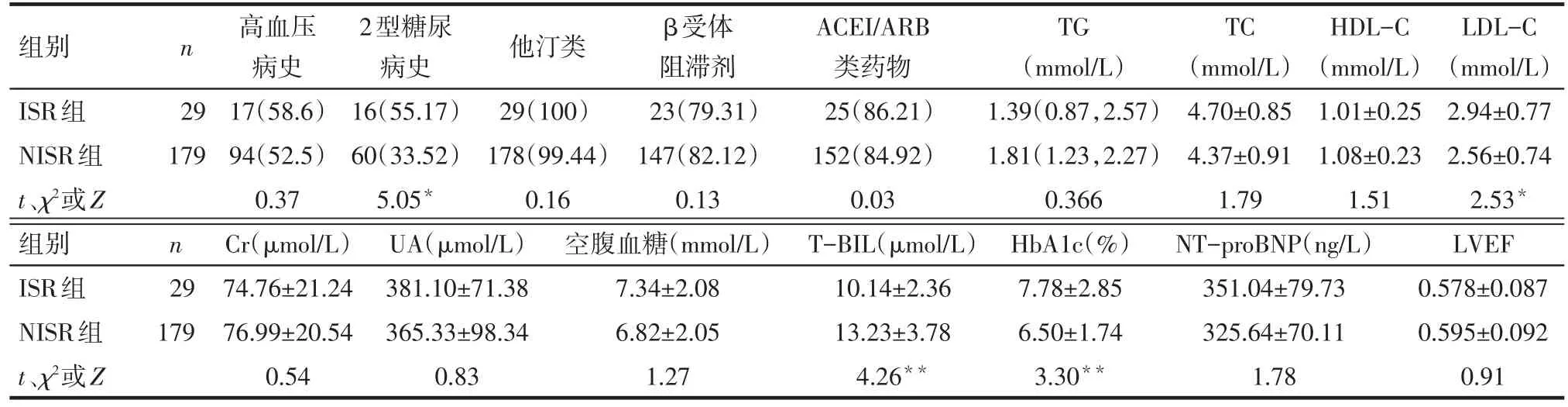

2.1 2组间一般临床指标比较 ISR组较NISR组2型糖尿病史比例升高,LDL-C及HbA1c水平增高,而T-BIL降低(P<0.05),其他指标差异无统计学意义,见表2。

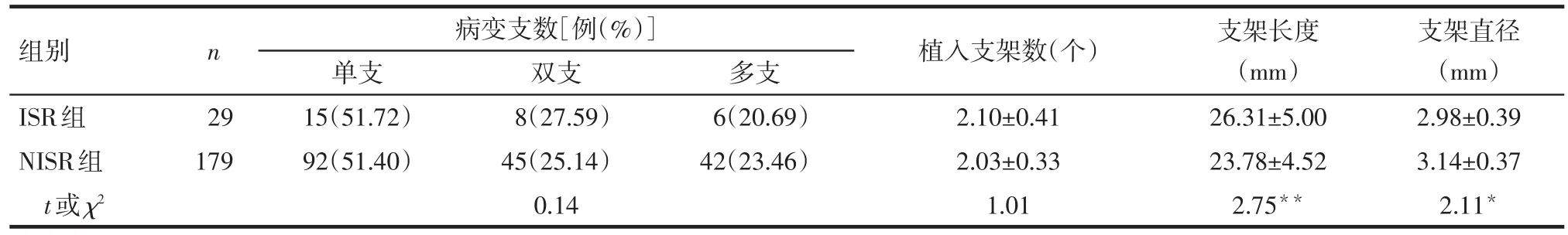

2.2 2组患者冠状动脉情况及支架植入情况的比较 2组间病变支数及支架植入个数差异无统计学意义(P>0.05);与NISR组相比,ISR组支架长度偏长,而支架直径偏小(P<0.05),见表3。

2.3 2组患者血浆Lp-PLA2水平的比较 组间比较:ISR组首次PCI术前Lp-PLA2水平、复诊时Lp-PLA2水平及ΔLp-PLA2均高于NISR组(P<0.01)。组内比较:ISR组复诊时Lp-PLA2水平高于首次PCI术前,而NISR组复诊时Lp-PLA2水平则低于首次PCI术前(P<0.01),见表4。

2.4 多元Logistic回归分析 以是否2型糖尿病(无=0,有=1)、LDL-C、HbA1c、T-BIL、支架长度、支架直径和ΔLp-PLA2为自变量,因变量为是否发生ISR(否=1,是=2),进行Logistic回归分析。结果显示:T-BIL升高、较大支架直径为ISR发生的保护性因素,ΔLp-PLA2增大为ISR发生的独立危险因素,见表5。

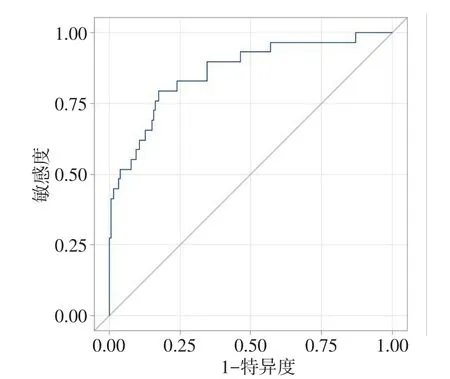

2.5 ΔLp-PLA2对ISR的预测价值 绘制ΔLp-PLA2对ISR预测能力的受试者工作特征(ROC)曲线,其曲线下面积(AUC)为0.862(95%CI为0.785~0.941);其最佳截断点为20.68µg/L,此时敏感度为79%,特异度为83%,见图1。

Fig.1 The ROC curve of ΔLp-PLA2 to ISR图1 ΔLp-PLA2对ISR预测能力的ROC曲线

3 讨论

PCI是目前冠心病的重要治疗手段,ISR等术后并发症也成为了目前研究的热点及难题[6]。ISR的发生严重影响了PCI的疗效,目前,尽管使用了药物涂层支架、延长双重抗血小板聚集药物疗程、强化他汀类药物和其他治疗方法来减少PCI术后ISR的发生,但其发生率仍然很高,达5%~15%[7]。冠状动脉造影是目前诊断ISR的主要手段,但因其是有创检查,难以广泛开展;因此,找到可用于再狭窄预测的高准确度且检测快速、简单的生物标志物极为重要。Lp-PLA2作为一个新发现的生物标志物,由于其对血管炎症高敏感性和特异性的特征,已经引起了许多关注[8-9]。

Tab.2 Comparison of the clinical data between the two groups表2 2组患者一般临床指标比较

Tab.3 Comparison of coronary artery conditions and stent implantation between the two groups表3 2组患者冠脉情况及支架植入情况的比较

Tab.4 Comparison of plasma levels of Lp-PLA2 and ΔLp-PLA2 between the two groups表4 2组血浆Lp-PLA2水平及ΔLp-PLA2比较(µg/L)

Tab.5 Logistic regression analysis of the risk factors in ISR表5 ISR发生危险因素的Logistic回归分析

研究表明,ISR的发生受多种因素影响,如年龄、吸烟史、高血压、高血脂、糖尿病及术后服药史[2];病变血管的部位及内径,病变血管的特点(弥漫性病变、长病变、慢性闭塞性病变、开口部病变、分叉病变、成角及严重钙化病变)[10];支架的数量、直径、长度[5],支架的种类、材料[11];血清肌酐[12]、尿酸、血清胆红素水平[13]等。本研究结果显示,ISR组2型糖尿病比例、LDL-C、HbAlc、支架长度均高于NISR组,支架直径、T-BIL水平低于NISR组,提示这些因素可能与PCI术后发生ISR相关,通过Logistic回归分析发现较大的支架直径和较高的T-BIL水平是ISR的保护性因素,与目前多数的研究结果一致,但本研究的局限性在于未将病变血管的部位、内径及特点纳入研究。

ISR的发病机制较为复杂,其中血管内皮细胞损伤、血管平滑肌细胞的过度增殖和迁移,以及持续的血管炎症是ISR发生的主要机制[14]。Lp-PLA2是新近发现的一种具有强烈促炎作用的生物标志物。有研究表明,高水平的Lp-PLA2与心脑血管疾病独立相关,Lp-PLA2可以促进动脉粥样硬化[15]。然而,Lp-PLA2水平与ISR是否有关仍不清楚。目前有关两者关系的研究较少且结果不一。Moldoveanu等[16]研究表明,Lp-PLA2的基线水平与ISR的发生无明显相关,而Zheng等[17]研究结果则相反,陈芡茹等[18]发现复诊时较高的LP-PLA2水平是ISR发生的独立危险因素且可预测ISR的发生风险。本研究结果显示ISR组首次PCI术前和复诊时血浆Lp-PLA2水平以及ΔLp-PLA2均较NISR组升高,且ISR组PCI术后复诊时血浆Lp-PLA2水平较术前升高,而在NISR组则降低,表明PCI术前和复诊时血浆Lp-PLA2水平及PCI术后血浆Lp-PLA2持续升高均与ISR发生相关。Logistic回归分析显示,较高的ΔLp-PLA2是ISR发生的独立危险因素,表明PCI术后血浆Lp-PLA2水平升高越高,ISR的发生风险越高。对ISR发生的预测价值分析表明ΔLp-PLA2可以预测PCI后ISR的敏感度和特异度均较高。分析原因考虑为:LpPLA2是一种主要由动脉粥样硬化斑块内的巨噬细胞和泡沫细胞产生的酶,分泌并释放至循环血液中后主要与LDL-C相结合。LDL-C会在Lp-PLA2的作用下分解为溶血磷脂酰胆碱和氧化非酯化脂肪酸,这两个底物能强有力地趋化炎症细胞,促进血小板激活和聚集,削弱血管内皮功能,增强平滑肌细胞增殖和迁移,导致新内膜的形成和再狭窄的发生[19]。Lp-PLA2主要由斑块中的细胞产生,并不像其他的炎症因子可以由其他组织产生,因此Lp-PLA2是一种反映血管炎症的特异性指标。Colley等[20]报道,血浆Lp-PLA2水平与斑块内Lp-PLA2的水平是高度相关的。因此,结合本研究,笔者认为血浆Lp-PLA2水平可以准确地反映斑块中Lp-PLA2水平,从而反映血管炎症的严重程度,预测ISR的发生。因此,PCI术前、术后定期监测血浆Lp-PLA2对ISR判断有很好的预测价值。

综上所述,ΔLp-PLA2与PCI术后ISR的发生呈独立正相关,其可以作为PCI术后ISR发生风险的经济、简便的预测因子。针对冠心病PCI术后的患者,于PCI术前、术后定期监测血浆Lp-PLA2水平,可以帮助临床医师及早发现和诊断ISR,进一步提高疗效。但由于本研究为单中心小样本,有一定的局限性,研究结果还有待多中心大样本量的前瞻性研究进一步验证。