新媒介视域下当代大学生文化自信现状及培育

——基于桂林地区5所高校的调查

杨晓杰

(广西师范大学 马克思主义学院,广西 桂林 541006)

中华优秀传统文化包含三个组成部分:一是中国自古以来形成的优秀传统文化,主要包含为人处世的方方面面,在如何处理人与人、人与自然、人与国家、人与社会的关系上能提供正确的价值性指导;二是自中国共产党成立以来在革命战争年代所形成的革命文化,其实质就是取得革命胜利的精神法宝;三是当代中国社会主义的先进文化,特别是指改革开放以来所创造的中国特色社会主义文化*李霞:《习近平新时代中国特色社会主义文化思想研究》,《山东社会科学》2018年第2期,第11-18页。。也就是说,文化自信即对优秀传统文化、革命文化和我国社会主义先进文化的自信。在庆祝中国共产党成立95周年大会上,习近平总书记明确提出了道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,并强调文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。在党的第十九次代表大会上,习近平又提出“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”*习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社2017年版,第10页。这不仅体现了以习近平同志为核心的党中央对文化自信的高度重视,也将为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奠定更坚实的文化基础。

新媒介是伴随着科技发展而来的现代传播载体。西方国家把其意识形态和价值观念渗透到新媒介之中,冲击着主要通过新媒介获取信息的我国大学生的思想。因此,作为肩负着社会主义现代化建设事业和中华民族伟大复兴历史重任、祖国未来和民族希望的当代大学生,只有充分认识中华传统文化的先进性,深刻认同中国特色社会主义优秀文化,坚定支持党的领导和社会主义道路,才能在各种思潮冲击下坚守中国文化阵地,真正实现中华民族文化的繁荣复兴*郑继海:《新媒体时代大学生文化自信问题探究》,《黑龙江高教研究》2014年第7期,第76-78页。。

一、文献回顾

培养高度的文化自觉和文化自信,是在2011年10月举行的党的十七届六中全会上提出的;2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,这是第一次以中央文件形式专题阐述我国优秀传统文化的传承和发展工作;党的十九大报告也明确指出:要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化*习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,《人民日报》2017年10月19日,第03版。。这充分体现了国家对于文化自信的高度重视。近几年,学界对文化自信的关注度也越来越高。笔者在中国知网上输入关键词“文化自信”,从2012年1月至2018年1月,共搜索到10 306篇文献*检索日期为2018年6月4日。,从其标题、摘要及关键词显示的内容看,对于文化自信的概念,主要围绕文化自信的内涵或本质特征、基础及意义等方面进行探讨;对于如何增强文化自信的途径,主要从文化领导权、文化本质以及经济等层面提出可行的方法。文化自信有着丰富和深刻的含义,对民族复兴和社会主义文化繁荣发展、文化安全、中国道路等都有重要意义。

(一)文化自信的内涵

云杉(2010)提出:文化自信是一个国家、一个民族、一个政党对自身价值的充分肯定,对自身文化生命力的坚定信念*云杉:《文化自觉文化自信文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(中)》,《红旗文稿》2010年第16期,第4-8页。。隗金成等(2016)认为,文化自信是对文化科学的自信,即文化自信能够回答社会现实难题,能够作为改造客观世界的实践理论先导和科学的依据*隗金成、房广顺:《当代中国文化自信的深刻内涵与动力源泉》,《人民论坛》2016年第23期,第15-17页。。刘林涛(2016)认为,文化自信是文化主体对自己所处其中作为客体的文化,通过对象性的活动从而形成对自身文化的肯定和确信的稳定性心理特征,文以化人、文以载道,当人们长期生活、交流后就会逐渐产生相应的文化*刘林涛:《文化自信的概念、本质特征及其当代价值》,《思想教育研究》2016年第4期,第21-24页。。赵丰(2016)认为,文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身所禀赋和拥有的文化价值的充分肯定和积极的实践,并对其文化的生命力保持坚定的信心和发展的希望*赵丰:《文化自信的内涵》,《中国艺术报》2016年7月18日,第003版。。习近平总书记指出,文化自信“是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”*《习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》,2016-05-19, http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0519/c64094-28361550.html。。综合上述文献可知,文化自信具有指向性的特征,在一切社会生活范围和人类社会历史发展的过程中,作为历史的主体都会受到自身价值的牵引和驱动,力求按照社会的目的来积极活动,以最大限度地满足进而实现自身的需要和利益。

(二)文化自信的基础

文化自信的建立需要牢固的现实基础和深厚的精神基础。范玉刚(2017)认为,文化自信需要文化产业作为现实基础,文化产业也是文化自信最有效的载体*范玉刚:《文化产业:文化自信的现实基础》,《甘肃社会科学》2017年第5期,第2-9页。。文化产业一方面可以有效记录我国传统文化的发展历程,另一方面可以大力宣传我国优秀传统文化并将其发扬光大。从古至今,中华优秀传统文化潜移默化地影响着人们的日常生活。中华民族自古就奉行“协和万邦”“以和为贵”的历史传统,时时刻刻展现着海纳百川的包容性,这也正是中华文化经久不衰的原因之一。孙机(2017)认为,文化自信的基础是优秀的物质文化*孙机:《优秀物质文化是文化自信的基础》,《世纪》2017年第6期,第14-15页。。温朝霞(2018)认为,文化自信的基础是中华优秀的传统文化*温朝霞:《文化自信的基础:中国特色社会主义文化》,《中国城乡金融报》2018年1月31日,第A04版。。综上所述,文化自信最重要的现实基础是文化产业,它是文化自信传播的重要载体,而文化自信深厚的精神基础源于中华五千年的文化。

(三)文化自信的价值

习近平曾引用一个哲学家的比喻——“政治是骨髓,经济是血肉,文化是灵魂”*习近平:《文化是灵魂》,出自《之江新语》,浙江人民出版社2013年版,第149页。,非常形象地说明了文化在人类社会发展中的作用。对于文化自信的时代价值,学界主要从文化自信对国家外部和内部的影响两个维度展开研究。从外部维度来看,文化自信契合当代中国经济发展整体转型升级对提升中国文化软实力的时代需要。伴随着经济的全球化,世界各国之间的政治、文化交流也日趋频繁,出现了各种文化之间的融合。为了更好地解决越来越多的全球性问题,一方面,博大精深的中华文化应该发扬一贯的开放、包容特性,吸收其他优秀文化的精华;另一方面,要让本国文化走出去,让世界各国真正了解我国优秀的传统文化。从内部维度来看,中国特色社会主义先进文化是富有美好发展前景、蓬勃向上和富有朝气的文化,符合社会主义初级阶段的基本国情,顺应我国改革开放和全球化时代发展的要求,有利于充分保持和激发国家的活力。刘向辉(2017)认为,社会主义先进文化的主题是中国特色社会主义共同理想。中国特色社会主义共同理想是中华民族的伟大复兴,中国共产党带领广大人民群众走上伟大富强的中国特色社会主义道路*刘向辉:《文化自信的时代内涵及其实践要求》,《广西社会主义学院学报》2017年第5期,第5-9页。。道路问题关乎国家命脉,关乎国家前途和命运。而社会主义先进文化是中华民族文化自信的重要源泉之一,是中华民族的骄傲,也为当代大学生的理想信念提供支撑。我国当今的国家治理体系,是建立在历史传承、经济社会繁荣发展和文化习俗的基础上的,在经过长期的发展和内生性演化后渐进的结果*西安市中国特色社会主义理论体系研究中心:《准确把握坚定文化自信的内涵和意义》,《西安日报》2016年12月5日,第07版。。因此,必须坚持以发展的眼光来看民族的未来,既不能受历史虚无主义的影响,也不能受民主社会主义思潮的影响,而是要从民族文化传承和发扬的角度发展本民族文化,这样才能继往开来,真正做到传承和发扬中华优秀文化。

(四)增强文化自信的途径

对于增强文化自信途径问题,目前学界主要形成了以下几个角度的思考。一是通过增强文化领导权来增强文化自信。朱丹丹(2017)认为,增强“虚拟空间”的话语权,也就是在网络空间增强文化自信*朱丹丹:《新时代增强中国文化自信的战略路径》,《重庆理工大学学报(社会科学)》2017年第12期,第131-136页。。网络在为人们交流思想、传递信息、提供价值诉求和文化争鸣平台的同时,也存在一些异质文化之间的融合和互斥,势必会对本国文化建设产生极大的影响,因此需要加大对“虚拟空间”文化阵地建设的投入,积极培育本国文化的理性权威,实现和强化文化领导权。二是通过增强对本民族文化的认识来提高对文化自信的认知。文化自信本质上是对文化生命力的信念和信心,增强文化自信需要对我国文化有正确的认识,要理性对待民族文化、民间文化、历史传统文化、当代中国文化和红色革命文化等,同时对现代文明成果、异域民族文化、世界历史文化怀有包容和借鉴的态度*启瑄:《提升文化自觉 增强文化自信 实现文化自强——学习党的十七届六中全会〈决定〉几点体会》,《红旗文稿》2012年第5期,第4-8页。。三是通过加强经济实力来为文化自信提供现实基础。经济实力是文化自信首要的现实依据,国家经济实力不仅直接对文化影响力、竞争力起到决定性作用,同时决定着人们对于本民族文化的心态。强大的经济实力,会让民众对本民族的文化更有底气*石文卓:《文化自信:基本内涵、依据来源与提升路径》,《思想教育研究》2017年第5期,第43-47页。。

二、研究的样本、方法及内容

(一)调查样本

调查时间为2017年12月至2018年3月,选取广西师范大学、桂林理工大学、桂林旅游学院、桂林师范高等专科学校和桂林医学院东城校区5所高校学生为调查对象,共发放调查问卷600份,其中纸质问卷400份,回收392份,有效问卷为388份,网上发放问卷200份,有效问卷为200份,总有效样本592份,有效率为98.7%。

(二)研究方法

本研究主要采取问卷调查法、文献研究法和统计分析法等。问卷调查法主要采用线下和线上两种调查形式;文献研究法主要基于国内关于文化自信和当代大学生文化自信的文献,结合调查得到的数据,利用SPSS、问卷星、Excel和State等软件对调查数据进行分析,得到桂林地区大学生文化自信的基本现状。

(三)调查内容

调查内容主要包括:被调查者的基本信息,包括性别、专业、政治面貌和年级等;大学生对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化以及外来文化的认识和态度;大学生参与文化活动、文化实践和文化产品消费的选择。

三、当代大学生文化自信现状分析

调查数据显示,当代大学生文化自信总体上呈现“文化认同度高、文化认知度低、文化践行度弱”的基本现状。

(一)文化认同度高

1.大学生大都为中华优秀传统文化感到自豪,并愿意继承和弘扬*石文卓:《文化自信:基本内涵、依据来源与提升路径》,《思想教育研究》2017年第5期,第43-47页。。调查发现,89.86%的大学生认同中华文化价值(见表1),表明中华文化在大学生心目中占据着绝对的优势地位,也很好地验证了高校思想政治教育对大学生的影响力,真正达到了入脑入心的目标。

表1 大学生对中华文化的认同度与对西方文化的态度调查

2.大学生大都认为学校要加强传统文化教育,并对中西方的节日有正确的态度。学校是影响学生成长的重要场所,对学生正确的价值观、人生观和世界观的形成起着非常重要的作用。调查显示,大部分大学生认为学校应在课堂教学中渗透传统文化教育,并通过校园文化建设宣传传统文化;在对待中西方节日的态度上,75.84%的大学生更喜欢中国的传统节日,9.12%的大学生喜欢西方节日。

3.当中西方文化发生碰撞时,大学生大都能遵循“不忘本来,吸收外来,面向未来”的要求。中华文化具有强大的包容性,在不忘本来的基础上善于吸收外来并面向未来,充分体现了文化自信的包容性特征。调查显示,当中西方文化发生碰撞时,56.08%的大学生认为既要吸取外来精华又要保持中国特色;23.48%的大学生认为可以学习西方文化优秀的一面,但不能全盘吸收。可见,当代大学生更认同本国文化,且能以一种包容和开放的心态理性地看待西方文化。

(二)文化认知度低

1.部分大学生对中国优秀传统文化一知半解。中华优秀传统文化是我国文化发展的本体,对当代大学生素质的培育、意志的锻炼乃至人格的塑造等都有重要意义。调查显示,83.78%的大学生表示对传统文化了解一点,仅12.33%的大学生表示十分了解传统文化。在回答“您了解下列我国传统节日的由来吗”问题时,绝大部分大学生只了解3个以内的传统节日,仅18.41%的大学生了解4个及以上传统节日的由来,还有10.48%的大学生则完全不了解(见表2)。总的看来,在当下大学生中存在一种文化冷漠现象,他们对本国优秀文化、传统节日知之甚少,遑论传统文化积淀。

表2 对大学生传统文化认知的调查

2.大学生对中国特色社会主义文化了解的程度参差不齐。调查发现,大学生对中国特色社会主义文化的认知不全面,46.45%的大学生认为是每一代领导人集体智慧的结晶,23.99%的大学生认为是对传统文化的继承与创新,19.60%的大学生认为是与我国国情相适应发展的结果,7.09%的大学生只了解皮毛,还有极少数大学生认为与自己关系不大、没必要作深入了解。可见,大学生对中国特色社会主义文化的整体认知尚浅。

(三)文化践行度弱

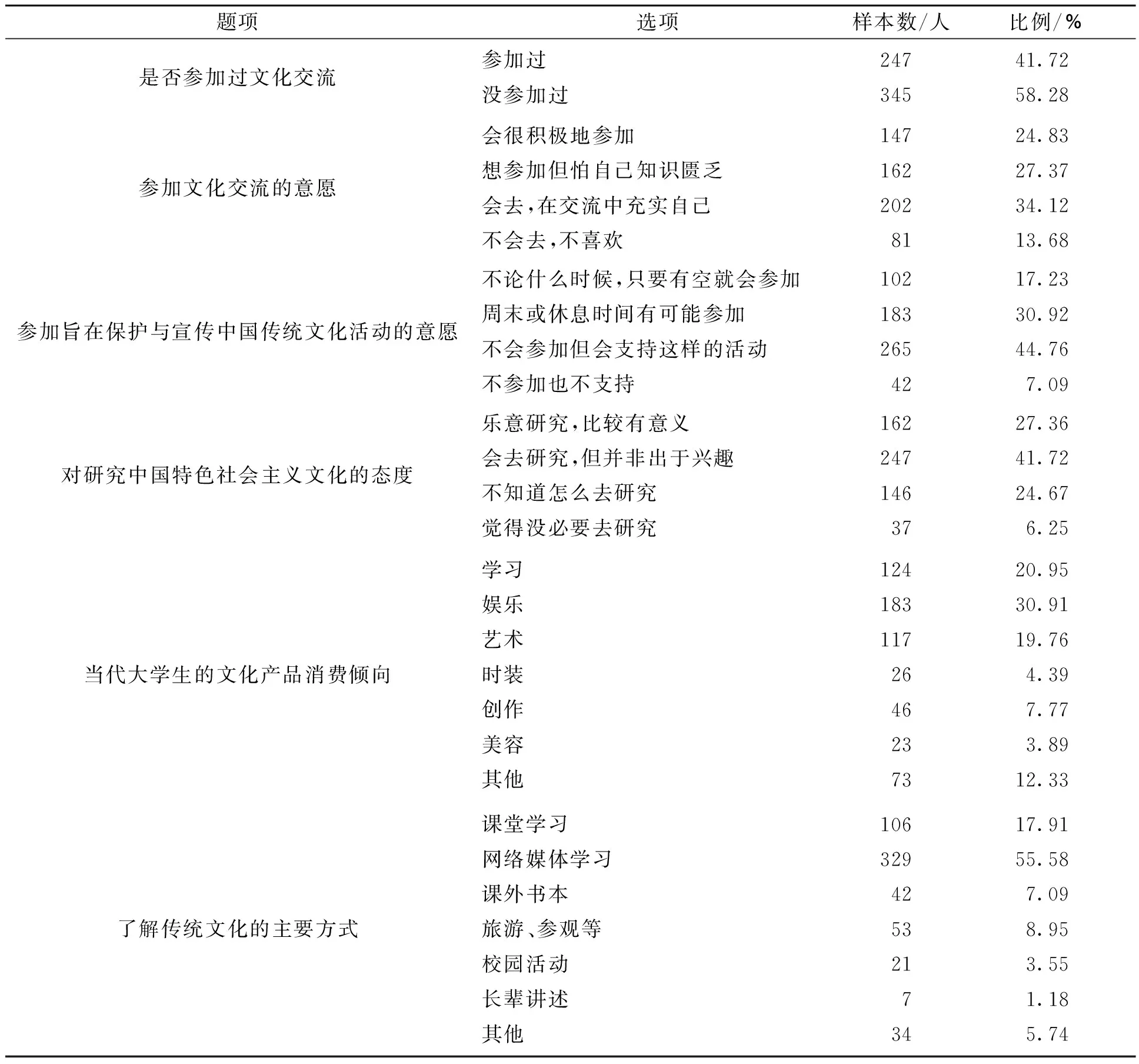

文化是一个以“人”为核心并经过“人化”的完整体系,各种文化现象体现着人的本质属性及价值追求*马福贞:《文化的信仰——中华传统文化讲座》,人民出版社2017年版,第278页。。大学生是民族文化发展的主体,应深刻理解并发扬中华优秀传统文化。调查发现,大学生缺乏对文化活动应有的关注,在践行与传播中华优秀传统文化方面表现不甚理想。在“您是否参加过文化交流”这一问题上,仅41.72%的大学生表示参加过,58.28%的大学生表示没有参加过;在“参加文化交流的意愿”问题上,仅24.83%的大学生表示会很积极参加,13.68%的大学生表示不喜欢参加此类活动(见表3)。

调查数据还显示,当代大学生的文化产品消费主要在学习、娱乐和艺术上,分别占20.95%、30.91%和19.76%,更倾向于娱乐方面的文化消费。新媒体的迅猛发展深刻影响着大学生接收信息和传统文化的方式,调查显示:55.58%的大学生通过网络媒体了解各类信息。当代大学生主要是“90后”,对新媒体的运用驾轻就熟,新媒体已成为他们与社会沟通的主要渠道,也成为他们展现自我的良好平台。

四、当代大学生文化自信不足的原因

在新媒介环境下,当代大学生呈现出“文化认同度高、文化认知度低、文化践行度弱”的状态,这既有大学生自身的主观原因,也有外界的客观原因。主观原因包括:大学生在面对各种思潮冲击时缺乏正确的判断意识,且自身文化底蕴不足也会造成其文化自信的缺失。客观原因包括:西方思潮冲击着大学生的价值观,而高校内部又缺少优秀传统文化教育,在一定程度上影响大学生拥有高度的文化自信。文化不仅是社会道德的核心要素,更是国家软实力的重要体现,在新媒介时代背景下,要增强大学生的文化自信,就必须找出其缺乏文化自信的原因。

表3 对大学生参加文化实践活动的调查

(一)理想信念缺失及文化底蕴不足

理想信念包含理想与信念,两者相辅相成、息息相关。理想信念是大学生人生观、价值观和世界观的体现,是人生发展的动力*马宝娟、梁美琪:《文化自信融入思想政治教育的路径探析》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2018年第1期,第104-109页。。理想信念是大学生的奋斗目标和主要动力,因而理想信念的教育对大学生至关重要,其教育成效直接关系大学生的发展。习近平指出,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会“缺钙”,就会得“软骨病”*《不忘初心 继续前进——习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话(节选)》,《党史纵横》2016年第7期,第1页。。“文化认知不强”主要是由于大学生对中华优秀传统文化了解太少,且普遍缺乏主动学习中华文化的意识。一些大学生上课“玩手机、打瞌睡”、期末“混及格”,学习意识不强且不重视自身文化素养的提高,导致文化底蕴不足。

(二)西方思潮冲击着大学生的价值观

在新媒介环境下,文化发展趋向于全球化和多元化,海量信息使部分大学生不能安心于阅读和思考。加上中华传统文化传播的有限性,大学生们对传统文化的关心和关注度都非常有限,不少大学生只听说过“文化自信”这个词,却不理解其内涵。西方各种思潮和文化产品的冲击,如美国电影所传播的个人主义、英雄主义以及世界主义等价值观*邴正:《当代文化矛盾与哲学话语系统的转变》,《中国社会科学》2011年第2期,第13-20页。,造成当代大学生缺乏对各种新事物正确的价值判断,一些大学生甚至表现出“文化无知”“文化自卑”或“文化盲从”的现象。在新媒介的强势介入下,一些大学生沉迷虚拟空间,忘记了自身的责任和担当;网络上的各种标题党吸引了大学生的眼球,却也浪费了大学生宝贵的学习时间,分散了他们的学习精力。大学生时刻都在接触各种信息,若没有坚实的中华传统优秀文化积淀,容易作出错误的价值判断。

(三)优秀传统文化教育的缺失

一些大学的教育理念重“实用”,在教育内容上缺乏传统文化教育,即使开设中国传统文化选修课也只是流于形式,影响了当代大学生文化自信的建立*黄秋生、薛玉成:《当代中国大学生文化自信缺失现状及其对策分析》,《成都理工大学学报(社会科学版)》2013年第2期,第110-113页。。特别是作为素质教育主阵地的公共基础课,一些教师讲课满堂灌,教学过程中缺乏对大学生的实践引导,不能激发学生的学习兴趣。偏重专业课的课程安排造成文化素质教育的不足,且考评标准也存在不当之处:很多学生只是为了考评而参加某些文化体育活动,并不是为了培养兴趣或者提高文化素养。

五、当代大学生文化自信的培育途径

习近平在党的十九大报告中指出,青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。当代大学生是文化的接受者,也是文化的传播者。为了提升大学生的文化自信,增强其对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的认知,提出以下三种培育途径。

(一)全力培育大学生的主体意识,加强理想信念教育

文化是以“人”为核心并经过“人化”的完整体系,不同的文化体现着不同人的价值追求。文化需要主体意识,否则就会缺乏主动性,缺乏对外在文化的价值判断,导致“文化无知”或“文化盲从”。培育文化主体意识可从以下几个方面展开:首先,要充分了解我国优秀传统文化。我国优秀传统文化是中华民族长期社会实践和历代伟大思想家概括、交融和凝聚的结果,在中华民族的发展中产生了积极而巨大的影响。大学生作为文化主体,必须提高对中华优秀文化的认同感和自豪感,进而转化为文化自信。其次,应当加强对大学生的理想信念教育。理想信念教育是以中国特色社会主义先进文化为题材所开展的教育,能让大学生树立坚定的理想信念。最后,要注重自我教育,在自我学习和实践中不断提高自身修养,注重完善自我品格和内涵,坚守主流文化,传播先进文化,抵制落后腐朽的文化,形成正确的三观*张志娟、秦东方:《大学生文化自觉与文化自信培育途径研究》,《思想政治教育研究》2013年第6期,第126-130页。。

(二)充分发挥新媒介在文化传播中的作用,增强大学生的文化辨别能力

一方面,新媒介丰富了大学生的精神文化生活,让学生更便捷地接收信息,另一方面,新媒介充斥着各种假新闻和碎片化信息,影响大学生正常的阅读和对信息全面准确的理解。新媒介促使全球文化大整合,若大学生缺乏应有的辨别能力,不加选择地吸收和接受,易导致其价值观的扭曲。有调查显示,当下大学生更愿意使用网络媒体接收文化讯息,因此要充分运用新媒介宣传我国先进的社会主义文化、优秀的传统文化,让大学生更好地了解和吸收。同时,要注重教育模式的灵活性,采用学生喜闻乐见的形式进行文化传播*林晓燕:《新媒体境域下大学生文化自信培养》,《中国成人教育》2017年第11期,第72-74页。,如通过制作视频节目、建立经典的民族文化网站和通过手机端制作各类文化相关的APP,让大学生即时学习,进一步提高大学生的文化素养。

(三)打造信息化和数字化校园,营造良好的校园文化

文化自信有赖于加强文化建设,大学是创造和孕育知识的摇篮,培育大学生的文化自信,必须使高校成为传播文化的重要阵地。高校应根据新媒介发展的特点,从以下两方面引导学生正确使用网络:一方面,加强数字化校园建设,掌握和运用新媒介技术,让更多学生能有效利用网络资源平台;另一方面,加强对校园舆情的管理和监督,丰富和净化校园文化,引导大学生树立正确的人生观。文化在大学中的融合与创新,是新时期大学思政教育的“双轮驱动力”*张志娟、秦东方:《大学生文化自觉与文化自信培育途径研究》,《思想政治教育研究》2013年第6期,第126-130页。。校园文化是一个“隐形的课堂”,它会通过各种活动对学生产生影响。因此,高校应深入开展校园文化建设活动,让学生在活动中提高人文素养、实现文化自信。

大学生是祖国的未来,是中华优秀传统文化传承的重要力量。在新媒介时代,各种信息、思潮及文化泥沙俱下,而成长中的大学生尚缺乏相应的识辨能力,在文化自信方面表现出“文化认同度高、文化认知度低、文化践行度弱”的基本现状。因此,必须引导大学生树立正确的理想信念,利用新媒介时代各种新型传播方式,加强中华优秀传统文化的传播力度,提升大学生的文化认知度,培育大学生的文化自觉意识,使他们成为中华优秀传统文化的自发学习者、自动传播者和自愿传承者,从而有效提升当代大学生的文化自信。