媒体、艺术、商品:20世纪上半叶视觉艺术之艺术社会学研究①

沈淑琦(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211100)

引子

翻开20世纪中国上半叶的现代历史,艺术结合商品宣传的视觉艺术,不仅为中国商品消费史谱下新篇章,也在通俗艺术中扮演重要角色,本文以艺术社会学探析科技革新,对“月份牌海报”“布匹商标”“摄影”等视觉艺术书写的新城市地景,充满现代化图像符码的可能性,研究20世纪上半视觉艺术中的媒体、艺术和商品之间的关系。

一、艺术社会学中的“艺术”

艺术社会学家珍娜沃夫Janet Wolff定义“艺术”是社会的产物(Art is a social product)。[1]艺术史学者阿诺德豪泽尔Arnold Hauser(1892-1978),指出艺术社会学的任务,是分析和解释艺术家作时脑中的建构,并关心艺术家是如何使自己的作品吸引公众,他研究社会和艺术作品互相产生关系;简言之,Hauser认为,“艺术”不是单一存在的独立元素,它是产生在错综复杂社会脉络下的文化产物。Hauser主张从社会学欣赏艺术,无人阅读的书就不算真的存在过;不予演奏或无人听的音乐,也不算是音乐,仅仅只是音符。[2]121-125因之,从艺术社会学看现代世界中的“艺术”,有赖于它能否产生和社会多重关系的互动性,也就是能引起“众乐乐”的共鸣,而非自娱娱人的“独乐乐”个人独角戏情感抒发。

Hauser主张今日的大众艺术,源起于18世纪通俗艺术。艺术,它本属于无主观性商品(impersonal commodity)。同时,具有令人感受到走神的乐趣和个人情感的满足,而非阐明解析和吸取养分,接受现代大众艺术的受众。它不再是昨日通俗艺术受众的延伸,它更包括复杂的社会元素,而他们和艺术的关系,也受到更多面向的动机驱使,甚且,它更为狭隘、在内容上更为贫瘠不堪。虽然,之前也有平凡无奇和不需高深知识的艺术,不需任何知识背景、毫无困难就可以理解的艺术,才在20世纪时出现,例如:今日的“轻音乐”(light music)和“通俗小说”(popular art),在以前是鲜为人知,Hauser认为艺术具有取悦人心和通常具备娱乐(please and usually entertain as well)特征,有取悦和娱乐大众的功能,但因文化、品位的差异而有区分。[3]607-608

20世纪视觉艺术,是真实反映社会历史最生动活泼的一面镜子,它是否包裹取悦人心和娱乐的特质?在剖析视觉艺术的艺术本质时,不应忽略它本身存在媒体的中介身份,如同一体之两面,具有不可分割性的特征。

二、媒体和艺术

20世纪上半叶的视觉艺术和新科技兴起,和商业社会的消费刺激,有着密不可分的关联,例如:珂罗版石版印刷术、报纸、电影海报、摄影照片、商品包装等媒体。麦克鲁汉(Marshall McLuhan, 1911-1980)的《认识媒体——人的延伸》(Understanding Media: The Extension of Man)论述20世纪视觉艺术时,首先提出,“媒体即信息(The medium is the message)”,论述“任何媒体的「内容」,是下一媒体存在”,例如:电灯光本是传讯媒体之一,但直到它被使用标示某些商品内容,人们才发现电灯光,它已经成为一种新的“内容”表达方式,而这一类“新的媒体”,又同时成为印刷文字时代的新载体。媒介,不仅是信息的新载体,而且是它的一个组成部分,后面的媒体,既包括前期媒体。同时,它又另外建构下一媒体的内容,媒体环环相扣的影响,创造出更趋强大浓密的效果,传播媒介的变化影响社会文化的变迁历史。[4]

Hauser对于大众媒介的阐释,引用McLuhan的媒体理论,他论述大众媒介类型,虽然只谈到畅销书籍、电影、收音籍和电视,通俗艺术上,他分析的是波普艺术(pop art),尤其波普音乐(pop music)和波普绘画(pop painting),[5]618-653但关于现代视觉艺术作品,也具有艺术设计和大众媒体本质。20世纪中的视觉艺术中的洋货设计,就常成为表现“现代性”载体,并成为图像聚焦的核心。

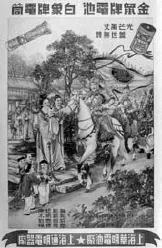

自清朝初年开放海禁以来,西洋、东洋生产的洋货,就大张旗鼓、源源不绝地进口到中国,1840年鸦片战争以前,以轻工业中的纺织业为例,进口洋货从原本量少的羽绛、呢绒,进步到各色洋布充斥市场,洋绸、洋缎、洋锦等货品,也打出比国产绸缎便宜的价格;英国洋缎、洋绒、和唭呢,取了美化产品——“火轮船”牌的洋名(图1),远景矗立着英国米字国旗的火轮船,正从远洋疾驶而来,呼应挤得人山人海的前景,不分男女老幼的热情洋溢的中华民众,扬臂热烈欢迎科技文明的大轮船,(图1)告示:

图1 《英国火轮船之图》

“欢迎由英国装各种哈叽缎、洋绒、唭呢,请认火船之图”

“启者英字本公司,细制各种布疋,各色西洋哈叽缎、花洋唭呢,斤两加重,彦(颜)色鲜明,无不华美,……由英国入口中华……,请认明本公司轮船之牌号……”

视觉广告图像的主角——“火轮船”,搭配昂首阔步、冉冉上升排放的黑烟,似乎标榜纯正出身的洋货亮点,[6]不仅承载高质量的布匹,更远渡重洋运到中国,结合大众媒体的视觉呈现,少了油画、国画等高艺术创作个性,取而代之的是,大众艺术的商业性、通俗性和浅薄性。

图2 1850-1919年《怡和洋行大楼》①

图3 1920年《怡和洋行大楼》①

图4 董家渡天主堂②

图5 《先施公司照片》

Hauser赞扬McLuhan的理论成就之一,是将“机械复制”(technical reproducibility)引进文化领域,班雅明 (Walther Benjamin, 1892-1940)把此胜利归功于电影,并成为可以交换的、可以不断重复的技术类型,相对于McLuhan,对Benjamin而言,新技术的发明意谓把具体的视觉感官性,从抽象思维中解放出来;以文学为例,如同从阅读为主的印刷品中,解放出浅显易懂的文本。[7]

平易近人的内容加上新技术的机械复制,丰富20世纪的视觉艺术经验,例如:洋气十足、兼具希腊长柱、罗马圆拱、巴洛克拱柱的怡和洋行建筑老照片(图2和图3)、董家渡天主堂的石版印刷画报(图4),早在1926年,良友画报第三任主编的梁得所(1905-1938) 在《上海的鸟瞰》一文就曾引用胡适:「从汽车的多少,可知文明程度之高下」,[8]说明新科技带来知识力量和文明社会的传播,上海先施百货公司前车水马龙的老照片(图5)成为例证之一。这些复制媒体的照相技术,纪录着碎片化、日常化和庶民化社会变迁史的点点滴滴,使我们缅怀上世纪老上海的流金岁月。前文所述,Wolff从艺术社会学研究艺术,主张艺术不是封闭的、自我满足和卓越的本质,而是在特定历史下,配合有限条件,以及部分可识别社会团体实践下的社会产物,艺术是社会生产下的产物,它更充满意识形态,Wolff举英国著名画家汤玛斯根兹巴罗Thomas Gainsborough(1722-1788)的名画“安德鲁夫妇(Mr and Mrs Andrews)和英国著名文学家珍奥斯汀Jane Austen(1775-1817)的小说为例,[9]49;49-70说明艺术不是艺术家的个人享受或娱乐活动,而充满许多意识形态,反观20世纪上半叶的中国的视觉艺术,它又如何表现出为商品代言的特质呢?

图6 《云飞汽车》报纸广告

图7 1924 Chevrolet Motor Car General Motors advertisement

图8 《老佛来汽车》报纸广告

三、商品和艺术

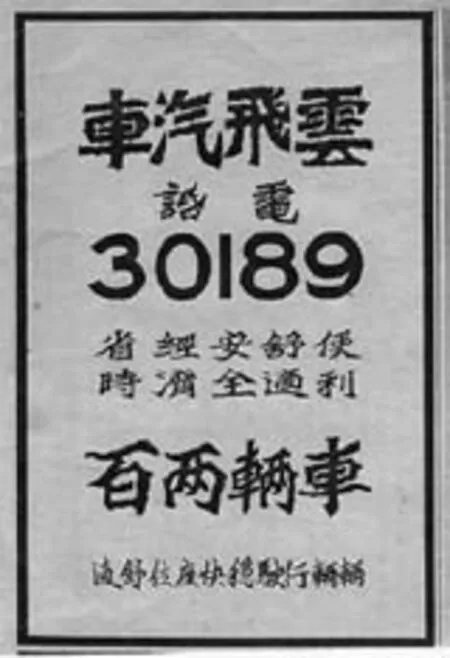

1920年代的民国时期,中国正大步建设,以追赶上世界梦,例如:汉口有“东方芝加哥”的期许,杭州成为“中国日内瓦”的象征,苏州是“中国威尼斯”代表,南京成为“美国华盛顿”的梦想,而上海则是“东方巴黎梦”代名词。[10]109-131值得注意的是,这份世界参考名单是欧洲和美国,而不是亚洲、非洲或大洋洲,在世界梦的追求下,汽车被冠以可以腾云驾雾般飞翔百两代价的“云飞汽车”品牌(图6),它强调“辆辆行驶稳快、座位舒适”,当美国的雪佛来汽车(Chevrolet) 出口到中国时(图7),它变身成为老佛来汽车(图8),使读者直接联想到清末慈禧太后的“老佛爷乘车”历史故事。清光绪27年(1901),袁世凯进口第一辆汽车,上贡给慈禧太后(1835-1908)使用,当时,因国内没有懂驾驶的人,慈禧下令张榜,有11人应试,其中给皇帝赶马拉轿车的车夫孙富岭选中,慈禧曾在皇宫院里乘坐,[11](图8)这辆烙印历史印记的老佛来汽车,勾勒出中国人共同的历史经验,召唤出拜物主义的幻想——拥有新科技的“物”,就能追赶上世界梦的遥想。

图9 《地球牌绒线》、《双洋牌绒线》报纸广告

图10 《建华电机材料公司》报纸广告

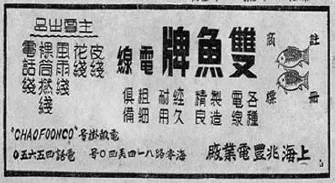

由Chevrolet到老佛来,它应用英翻中语言的谐音音译,更“以华制华”打入中国的商业市场。史学家本尼迪克·安德森(Benedict Anderson,1936-)在《想象的共同体:民族主义的起源及散布,Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism》中,提倡“国家是想象的共同体”。国家虽共同建立在想象本质上,却是有限的(limited),但它却享有主权,透过典礼、仪式等强化民族共同体,[12](图8)广告,虽然没有娓娓述说历史文字的国家共同血脉,但受众透过视图片和文字的融合,在商业机制的市场操作逻辑下(1250两的代价),复制、拼凑和挪移出对洋货(汽车)的拥有权、以达到追上欧美梦想的欲望。交通工具的日益革新之外,服装上也需追赶上世界的风潮。优雅美丽的女士,烫着流行的时髦大卷发,身着剪裁合体的服装,纤纤玉指手捧温暖的毛线,笑容可掬的面对观众,(图9)消费视觉艺术交织的商品逻辑,以亚洲中的中国为商标的地球牌绒线,搭配出双洋牌绒线,(图9)在中国土地(上海裕民毛绒线厂出品),上演对国际化(地球牌)的诱惑,和建构洋人世界(双洋牌)的地理错置游戏。

社会学家许嘉猷,以皮埃尔·布尔迪厄Pierre Bourdieu(1930-2002)《艺术之爱,the Love of Art》和《区分:对趣味判断的社会批判,Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste》等艺术社会学理论视角,强调美学或艺术的感知 (perception)、倾向和惯习,换言之,即艺术感知模式(mode of artistic perception),是整个艺术场域史的产物,这样的感知模式,是整个艺术的场域史的产物,也是藉由所有艺术的潜在消费者,通过一种学徒身份而不停地再制的产物。[13]61(图8)和(图9)中洋货带来的新视觉经验,是话语实践上殖民者与被殖民者“你中有我、我中有你”的状态,是反映商品的复制、学舌和模拟;模拟,是体现殖民者被殖民者关系的一种重要状态,[14]45-192透过商品力量,以艺术的手法复制、传播和流散,吸引一般群众的潜在消费者。

图11 《双鱼牌电线》报纸广告

图12 《金鼠牌电池》、《白象牌电筒》广告

图13 大公染织公司出品的《航空救国图》

Bourdieu谈到美学感知最明显的对比为:“高尚文化”和“大众美学”,前者强调纯凝视(pure gaze),认为艺术之眼乃是历史产物,而且经过教育再制,它强调的是艺术形式,而非功能,重视“再现”(representation),而非再现之事物,它反映着“秀异之品位(taste for distinction)。和“高尚文化”相对立的“大众美学”,则基于坚持日常生活和艺术之贯通性,意谓形式附属于功能。…… 强调的是“必需之品位”(taste of necessity),[15]31-32鸦片战争后,庶民品位,表现在对于西洋科技的渴求,以达成进步国家的理想目标,包括电机材料的引进(图10)、电线的应用(图11)、电池、电筒(图12)大放光明的图像等,在20世纪的视觉媒体上不断涌现。如(图12) 描绘中国女性英雄花木兰从军后,衣锦荣归的故事。主角占据十字构图的中心点,骑在白马上威风凛凛、头顶飘扬着彩带的花木兰,从众所皆知历史故事上“光芒万丈、盖世无双”的军功,比喻成使用金鼠牌电池后可以拥有的无穷威力。

中国固有历史故事的援引和挖掘之外,大众视觉艺术常见使用摩登 (modern) 女子作为商品宣传的手法,例如:(图13)是大公染织公司出品的《航空救国图》,她诞生于航空救国时代氛围,机身刻印 “大公厂”字样,图中的娇弱女子,被赋予“航空救国”重责大任,身着绣五花瓣的“公”字服装,说明她代言的商业色彩和激发出浓烈的爱国情操,(图13)令人回想起中国实业家吴蕴初(1891-1953),1920年代建立的天厨味精厂,郑重推出天厨味精的国货和日本东洋货“味の素”竞争市场,1933-34年间,天厨购买数台飞机捐给国军,以示爱国精神。[20]350-351;331-3671928年11月1日的国货运动,超过5,000名观众,参加国民政府在上海举办为期两个月长的“工商部中华国货展览会”,并展开热烈活动,包括兴建“国货路”、创作“国货展览会歌”,以提振爱国精神等。[17]249-250;246-281(图13)现代化手段,包裹商业需求,操弄中国民众的爱国情操。[18]84-86本文引述的大众视觉艺术,有广告宣传的角色,也是商品中介的代言人,它有取悦人心和娱乐性格的通俗性,但是,它扩大了艺术想象的各种可能性。

虽然本文引述Janet Wolff, Arnold Hauser, Pierre Bourdieu等,[19]357-429艺术社会学研究的对象和范畴,都是以西方社会中的艺术史和美学场域为主。但是,本文运用在20世纪中国的视觉艺术上、大众文化上。可以看出,中国在上世纪的西洋文化冲击下,中国面临外来文化的挑战时,吸收、消化和混杂性的文化再生产的模式;[20]135-137二方面,随着西方物质、科技和科学引进,中国产生在现代化转型时的文化焦虑。视觉艺术的存在,它以机械复制的优势,和不同于传统书画艺术的新面貌,制作出希望能和欧美世界接轨的梦工厂,刺激中国的消费欲望和市场机制,成为促进商业贸易的幕后推手。艺术的力量,不是存在于天才型的伟大艺术家的艺术创作,不单是孤军奋战的大师情怀,也不是英雄式的艺术家歌颂捧,而更需激起普罗大众的普世兴趣,才能达成文化共鸣的理想。