人类认识的崇高境界

——论《道德经》之宇宙观的哲学地位

张和西, 张承越

(1.东华理工大学 离退休工作处,江西 抚州 344000;2.景德镇陶瓷大学 陶瓷美术学院,江西 景德镇 333403)

进入新时代,实现中华民族的伟大复兴离不开文化的复兴。中国传统文化是人类迄今唯一没有终止延续的文明,真正认识本民族文化的本质,感受其魅力,对于增强国人自信心和更好地借鉴、吸收西方文化都有积极的现实意义。

中国有五千年光辉灿烂的文化,其中古代哲学巨著《道德经》是中国传统文化的重要标志。但由于缺少理论指导依据,目前人们对于《道德经》的研究与理解,百人百解,众说纷纭,莫衷一是。台湾师范大学曾仕强教授在《世纪大讲堂》甚至说,现在人们研究《道德经》,连第一句“道可道,非常道”都解释不清。笔者曾在《〈道德经〉正解》一书中说过:要看清《道德经》真相,就必须了解我国古代先哲一个别样的宇宙观[1]3,即物质划分的宇宙观[1]5,这是人类认识的崇高境界。本文试图从这一宇宙观的高度来揭示中国传统文化的真正根源和本质特点,以增强国人对本民族文化的自信心,在传承弘扬中华传统文化的同时,理性看待、借鉴、吸收西方文化。

1 《道德经》的真相

1.1 物质划分宇宙观

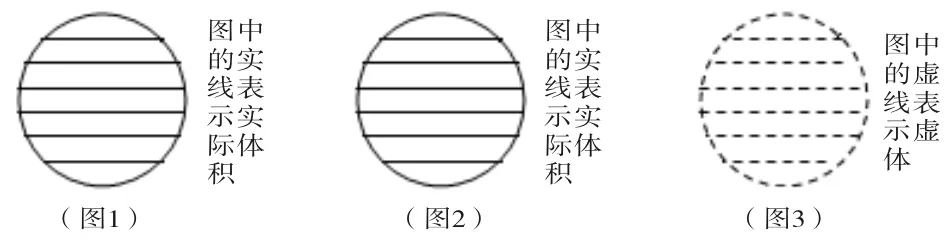

物质划分观点认为,任何物体都可以“理想真空”为标准,将其划分为两个部分,即物体的实际体积为物质,体积的实际存在空间(容积或虚体)为负物质。物质与负物质构成同一物体。宇宙由万物组成,各种物体的物质共同构成物质宇宙,与之对应的是负物质宇宙,宇宙是物质与负物质相互并存的统一体[1]13。以一物体(图1)为例,其划分的结果分别如图2和图3所示,前者为实际体积为物质,后者为前者的实际存在空间(容积或虚体)为负物质。

1.2 《道德经》的真面目

中国古代哲学巨著《道德经》是依据物质划分宇宙观而创建的,其中的“道”“德”分别指理想真空和负物质。下面,我们就举《道德经》中的部分文句为例,来还原该书所蕴藏的宇宙观。

(1)老子关于“道”的解说。如原文第一章:“道可道,非常道。名可名,非常名。‘无名’天地之始,‘有名’万物之母。”[2]

根据物质划分的观点,宇宙由物质与负物质构成,来源于理想真空。显然,老子此段文字“道可道”一句的第一个“道”“应指理想真空”[1]23,第二个“道”“应指《易经》的一阴一阳之道,阴、阳分别指负物质与物质”[1]23,因为《易经》有“一阴一阳之谓道”之说;“名可名”的第一个“名”是指对理想真空之“道”的命名,第二个“名”是对指一阴一阳之“道”的命名;“无名”是指人们尚未命名[1]23的理想真空之道,因为此“道”为老子所创,“有名”是对一阴一阳之道而言,因为此“道”前人已经命名[1]23。由此就不难理解老子所表达的意思:理想真空可称之为道,但这个道并非《易经》的一阴一阳之道。理想真空可命名为道,但这个道并非《易经》所命名的一阴一阳之道。前人没有命名的理想真空之道是天地开始的地方,前人已经命名的一阴一阳之道是宇宙万物演变的基础[1]23。

再如原文第三十四章:“大道泛兮,其可左右。万物恃之而生而不辞,功成不名有。衣养万物而不为主,常无为可名于小;万物归焉而不为主,可名为大。”[2]121

显然,此句的“道”同样“应指理想真空”[1]107。因为根据物质划分的观点,宇宙不仅来源于理想真空,并且最终回归于理想真空。那么,老子所表达的意思是:理想真空十分广泛啊,就在你的左右。(世界)万物依赖它而诞生(而它)不辞(辛苦),(它)成就了万物(而自身)一无所有。衣养万物而不为(万物的)主人,常无(所作)为(与世界万物相比没有自己的意志,显得微不足道)可称做小;(宇宙)万物回归(于它)而(它)不显示主人身份(不显示自己的存在),(但它却容纳了整个宇宙世界)可称做大。

还如原文第三十五章:“道……视之不足见,听之不足闻,用之不足既。”[2]124

因为老子的“道”是指理想真空,是相对于客观存在的不存在或无的状态,所以此句是老子对理想真空性状的描述,意思是:理想真空用眼睛去看看不见,用耳朵去听听不见,使用起来不会穷尽、不显变化[1]111。

足以见得,老子的“道”即理想真空。

(2)老子关于“德”的解说。如原文第二十一章:“孔德之动,帷道是从。”[2]70

根据物质划分的观点,负物质是理想真空以下的客观存在,理想真空的变化决定着负物质的变化。显然,此句正是老子对负物质之“德”的这种性状的描述,“孔德”是一种赞颂语,即大德[1]72。

再如原文第五十一章:“道生之,德畜之,物形之,势成之。”[2]181这句话应该是最能体现老子物质划分观点的表述,其中包含“道”“德”“物”“势”四者的特点与关系,意思显而易见,即:理想真空诞生了宇宙,负物质畜养(提供)物质(存在的空间),物质体现物体的形状,物质与负物质构成的物体包含着相应的能量。[1]150《易经》“地势坤,君子以厚德载物”之“德”“物”之含义,与老子的“德”“物”完全吻合,即负物质丰厚(量多)才能承载(丰厚的)物质。这充分体现了“德”具有物质的实际存在空间、容积、虚体的特点,所以老子的“德”即负物质。

当然,《道德经》还包含许多其它观点,如“不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱……为无为,则无不治”[2]10“兵者,不祥之器,非君子之器,不得已用之,恰淡为止”[2]109“不出户,知天下;不窥牖,见天道”[2]168“以正治国,以奇用兵,以无事取天下”[2]203“信者不美,美者不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知”[2]288等等。这些看似不同内容的观点这里不一一解析,但可以明确的是,万变不离老子对世界的基本认识——道德,是作者对物质划分宇宙观深入研究的产物、结果。所以,《道德经》是建立在物质划分宇宙观之上的哲学体系,这就是真相。

2 物质划分宇宙观的正确性

2.1 来源正确

我们可通过“抽象”划分法和“r”划分法两个途径获得物质划分的结果。

(1)“抽象”划分法[1]3。当代哲学认为,世界的本原是物质,世界共同的本质和统一的基础是物质。[3]34那么,假设一物体(球体)为物质(不含没有物体形态的场,场是否为物质将在后文讨论)的具体形态,如图4所示。

任何物体都有体积,体积是一般物体的最基本特征之一。如果不考虑图4的内部结构或把它当成实芯的,或者视其为体积元,即最小体积单位,当我们“抽象”即去掉图4的体积时,必然得到其实际存在空间——与体积对应的容积,如图5所示。因为任何体积不可能存在于它周围没有体积的所谓空间中。可以假设,我们拥有体积的身躯为图4,怎么能够存在于我们周围触手可及但总也摸不着的虚无飘渺之中呢?这显然是不可能的!因此,我们完全有理由纠正人们的传统空间观念:并非物体存在于人们日常生活中的空间,而是物体的体积有它的实际存在空间——容积。换言之,球体图4是由体积与容积共同构成的。

毛泽东在分析矛盾的普遍性中指出,差异就是矛盾。旧的统一和组成此统一的对立成份让位于新的统一和组成此统一的对立成份,于是新过程代替旧过程而发生。旧过程完结了,新过程发生了[4] 307。显然,上述图4的体积与容积就是差异,就是矛盾。并且,如果体积与容积为“新的统一和组成此统一的对立成份”,那么,当“抽象”即去掉体积和容积的差异时,就一定是“旧的统一和组成此统一的对立成份”——呈现的是什么都没有或无的状态,即理想真空。毫无疑问,这便是图4的来源,也是最终的归宿。

在认识到物体的体积与容积的基础上,按照目前哲学以“客观实在性”[3]36定义物质的做法,比较理想真空这一概念,则可将图4划分为两种物质:物体的体积为实体,属于有,与理想真空比较,有大于无,显然是理想真空以上的客观存在,所以定义为正物质(简称物质,下同);物体的容积,供体积存在,为虚体,显然不是什么都没有,而是不及什么都没有,与理想真空比较,只能是理想真空以下的客观存在,所以应当定义为负物质,如图6所示。

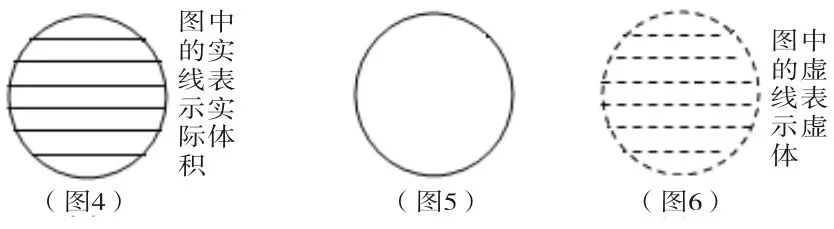

(2)“r”划分法[1]11。众所周知,以点为圆心,以r为半径旋转360°可得到一个平面的圆,如图7所示。显然,以点为球心,以r为半径全方位旋转360°便可得到一个立体的球体,我们视其为物质(不含没有物体形态的场),如图8所示。

图9是一个由A至B的线段。根据向量原理,此线段包含两个长度概念,即由A至B为一长度概念,由B至A为另一长度概念。假如由A至B为正长度概念,则由B至A为负长度概念。如果将上述两个长度概念表示在规定了原点和正方向的数轴(一维的线轴)上,则由A至B的正长度概念对应正轴,由B至A的负长度概念对应负轴,如图10所示。

那么,假借上述A、B之间的长度概念分析,对图8中的“r”进行分解,则存在两个“r”,假如由球心至球面的长度为+r,则由球面至球心的长度为-r,分解过程如图11所示。

以此推之,以数轴上两个B点为球心,以两个不同的“r”全方位旋转360°必然得到两个球体,用图像表示则是图8的一分为二,分别如图12、图13所示。

至此,物质划分结果是:图12由+r全方位旋转360°所得,显然是理想真空以上的存在,即实体,为正物质(简称物质,下同),用实线表示;图13由-r全方位旋转360°所得,为图12的实际存在空间,必然是理想真空以下的存在,即虚体,为负物质,用虚线表示;两球体表面是+r与-r的分水岭,对应数轴上的原点“0”,相对客观存在的物体为不存在或无,即理想真空。

2.2 结果正确

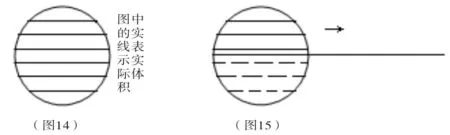

马克思主义哲学认为:真理是对客观世界的正确反映[3]147。显然,数就是对客观世界的量的正确反映。客观世界包含宇宙万物,大至宇宙天体,小至基本粒子,其大无穷,其小无穷。马克思曾经说过,理论只有在能够以数学语言加以描述时,它才上升为科学。那么,如果我们将一个物质划分的宇宙以数的方式描述,结果必然是:物质宇宙对应数轴的正轴,区间为0<~+∞;负物质宇宙对应负轴,区间为0>~-∞;物质划分标准,即理想真空对应0。由此可见,物质划分的宇宙与整个实数完全吻合。足以说明,物质划分观点完整、准确地反映了客观世界,并且给出了哲学在数学上应有的定义域,即-∞ 众所周知,物理学上的场,一直被人们认为是一种客观存在的物质。那么,我们不妨看看场的真实面目。 假设一物体(球体)存在于理想真空中,如图14所示。根据物质划分的观点,这个球体是由(体积)物质与(容积)负物质共同构成的,并且(容积)负物质为(体积)物质的实际存在空间。很显然,如果该球体是静止的并且没有受到外力的作用,那么球体只能始终保持静止状态,而不可能任意运动。因为它的四周都是理想真空,没有体积的实际存在空间。这就解释了静止物体的惯性规律。为了直观,可将该球体及其存在状况加以变形,如图15所示:因为理想真空的(体积)物质、(容积)负物质量均为零,我们以沿运动方向的直线表示;(体积)物质是理想真空以上的客观存在,以直线上的半球表示;(容积)负物质是理想真空以下的客观存在,以直线下的半球表示。图15显示,(体积)物质、(容积)负物质的量均为零的直线容不下体积的存在。 假如球体受到外力作用从A位置运动至B位置,如图16所示,其情形必然是:当球体处于B位置时,B位置的理想真空就必然演变为一个相应的容积(负物质),因为只有这样,球体的体积(物质)才会有它的实际存在空间;与此相反,球体在A位置的容积(负物质)必然演变为理想真空,因为这个容积(负物质)由于物体的离开,已经没有了它可容纳的体积(物质)。由此可见,球体运动必然引起它周围的理想真空发生变化。理想真空发生变化,就一定有其相应的范围。那么,如果在这个理想真空变化的范围内有第二个物体存在,如图17所示,这第二个物体就必然能感觉到第一个物体的运动,因为这第二个物体同样是由体积与容积构成的,当其周围的理想真空发生变化时,则容积发生变化,而容积发生变化就必然通过体积的变化体现出来。 所谓的场,是指在物体非直接作用的前提下,物体与物体之间相互影响和相互作用的媒介,如引力、电磁场、辐射等。很显然,上述两个物体之间理想真空的变化就是场。那么,理想真空的变化是否改变其理想真空的本质呢?当代科学表明,正、反粒子相遇时会产生湮灭。那么,为什么正、反粒子相遇时会产生湮灭呢?唯一解释是,正粒子和反粒子都是理想真空变化的体现或载体,只是两者变化(或运动)的方向完全相反,当两者相遇时就一定会消失得无影无踪,这就是“湮灭”。所谓“湮灭”,实际上就是一种理想真空状态,这就是理想真空变化的真实面目。由此说明,理想真空的变化并不改变其理想真空的本质。 我们清楚:理想真空是相对于客观存在的不存在,是什么都没有,是无;而“物质的根本特性是客观实在性”[3]36。那么,本身为不存在、为什么都没有、为无的场,何来的客观实在性!又何言物质!由此说明,当代物理学对“场”的认识是不准确的,哲学没有充分发挥其指导其它学科研究的功能。根据物质划分的观点,所谓的“场”,只是运动物体之间的能量传递方式,其实质就是理想真空,而并非物质。 物质划分观点对于认识人类自身也提供了新途径。众所周知,人的行为是由其思想支配的。思想是什么?就是人的内心记忆。那么,如何获取人的记忆呢?人是需要依靠参照系来识别事物的。当拥有一个“广义的负物质概念”[1]1时,就无需“以太”[5]23,也无需到外界去找“参考物体”[6]6,只要将人体的物质与负物质互相参照,就构成了一个自足相对运动,就可以像描绘一般物体运动过程一样描绘人的心理运动过程。“不变的是记忆”,这句歌词道出了记忆的实质,即不因时间而改变的场景就是记忆。很显然,在没有受到外力作用的情况下,物体保持原运动状态不变的惯性规律实际上就是记忆规律——记录着之前物体受外力作用的情况。同理,记录着受环境作用的人体的物质与负物质相对运动状态,就是我们人类的记忆。换言之,只要了解一个人的经历,就可描绘出他的记忆内容。剩下的就是如何读懂这些记忆的含义?将心比己、以己忖人是最简单的方法,因为规律是相通、普适的,现实生活中阅历深的人能够看透阅历浅的人的一举一动,就体现了这一道理。如此我们就可进到人的内心世界,只要了解一个人的行为,就一定可以推断其动机、目的。反之,知道一个人的记忆内容,就一定能预言其行为。 很明显,上述方法必然受到当事人阅历的限制。如果要突破这种限制就必须根据同一律的要求,按照同一方式描绘出人与环境两个记忆或两个运动过程,再依据二者的物质与负物质关系预言人的行为。 物质划分的宇宙观揭示了一个变化的宇宙,在时间上穷尽了宇宙的过去、现在和未来,空间上穷尽了宇宙的显形和隐形、有形与无形,这是人类对宇宙认识可能达到的崇高境界。 周山先生指出:古代中国学者的哲学思考,主要是通过对《易经》的研究得到启发;他们的哲学思辩能力,也绝大多数是在对《易经》象、辞的分析阐解和不同意见的争鸣中得到训练和提高。最早的受益者恐怕就是老聃了……他将《易经》的思想精萃融入了自己的著作《道德经》中,创造了一个以辩证思维为核心的哲学体系[7]102。那么,《易经》的思想精萃是什么呢?根据物质划分的观点:《易经》并非深不可测,它的真实面目就是一个物质划分的宇宙观,是我们先人建立在物质划分基础上的符号体系,所谓的《太极图》实际上就是一个物质与负物质的结合体,以示世界万物均由物质与负物质构成,八卦的取材则是源自于本文表示物质的实线“—”和表示负物质的虚线“--”[8]225。 由此可见,老子汲取《易经》的物质划分宇宙观而创作了《道德经》。老子坦言:“善建者不拔。”[1]156世间只有不可取代并对人们有用的东西,才能不会被拔除,被淘汰,秦始皇焚书坑儒而不焚《易》书就是最好的例证。大浪淘沙,最后沉淀下来的是金子。时间是对真理更严格的检验。《道德经》历经风雨传承数千年,经受住了漫长岁月的检验,这不仅体现并印证了老子对自己所创作的《道德经》的自信,更检验出了《易经》物质划分观点作为真理的含金量。 相对论与量子理论是当代物理学的两大支柱,代表了当今人们对宇宙认识的最高水平。所以霍金称“物理学家是穿着工作服的哲学家”,并感叹“哲学已死”[9]3。站在物质划分的立场,不仅当代物理学的误区显露无遗,还弥补了当代物理学的缺陷,建立起了通往人的内心世界的桥梁,显示出强大的对其他科学的指导功能。只有站得高,才能看得远。所以,物质划分宇宙观对宇宙的认识在当代物理学之上。 其实,在探寻物质划分的宇宙观方面并非中华先人形只影单,西方大科学家牛顿、爱因斯坦都曾经在这条道路上留下过他们的足迹。牛顿说,空间是容纳物质的空匣子。很显然,牛顿所说的“空间”“空匣子”就是我们的容积、负物质。爱因斯坦则是把牛顿的“空间”“空匣子”喻为“空箱子”。他作过这样的描述:假定有一个已经造好的箱子。我们可以按照某种方法把物体排列在箱子里面,把它装满……当箱子里面没有物体时,箱子的空间看起来似乎是“一无所有的”,把箱子的箱壁缩减为零,剩下了没有箱子的一个本身自然存在的空间[6]108。由此说明,牛顿和爱因斯坦两位大科学家都曾经意识到物体的容积问题。 那么,为什么牛顿的“空匣子”会得而复失、被人们当作唯心主义的观点呢?为什么爱因斯坦会放弃自己的“空箱子”呢?一个最根本的原因,就是牛顿提出的“空匣子”的观点还缺少了“理想真空”这一概念,使得人们(甚至包括爱因斯坦)都看不清容积是一种负的存在,更看不清容积的负物质实质。爱因斯坦说得很清楚:“要人们把一般的空间,尤其是一无所有的空间视为具有物理实在性,的确是一种苛刻的要求。自远古以来哲学家们就已一再拒绝作这样的假设。”[6]107所以,他放弃了“空箱子”。相对论把运动物体当作“质点”[6]72来处理,就是放弃了“空箱子”的结果,因为理论上最小的点没有正、负之分! 众所周知,正数是数,负数也是数,并且负数不等于零。数是客观存在的量的反映,所以,容积和体积一样都是客观存在。然而,爱因斯坦只看到体积的客观存在,忽视了容积的客观存在并将它抛弃,丢掉了半个负物质世界。这就是相对论和其它物理定律无法进入人的内心世界、“预言人的行为如此不切实际”[9]26的根本原因。 资料显示,中国是最早有负数的国家;其次是印度,公元7世纪出现了负数概念。欧洲数学家迟迟不承认负数,认为零是最小的数,而比零更小的数是不可思议的,其中17世纪法国数学家笛卡尔承认解方程中出现的负根,并称“假根”。直到19世纪,负数在欧洲才得到普遍承认。这显然是西方哲学缺少负物质认识的文化背景和历史原因,也是中、西方哲学最根本的区别。 与牛顿的“空匣子”观点相区别的是,物质划分观点增加并选择了理想真空为划分标准,使得容积的负客观实在性一目了然,从而弥补了“空匣子”观点的缺陷,所以在理论上就更加完善。 物质划分的宇宙观清楚表明:物质→负物质→理想真空,是人们对于世界认识的必由之路。等于说,只有当人们从观念中去掉物质时,才能认识负物质;再当人们去掉负物质时,才能认识理想真空。但人的心理特点是,“有之以为利”“大患者身”。很显然,只有当人们完全抛弃自身的最大利益——“自我”时,才能认识理想真空。这就是老子把理想真空的“道”捧为最高的原因,因为这是一种常人难以企及的崇高的无我境界。 《易经》一直被学术界认为是中国传统文化的总源头、总开关,但很少有人捅破最后一层薄薄的“窗户纸”——对“总源头”“总开关”进行具体描述,让世人看到中国传统文化的真相。通过以上分析、论证,清晰呈现出中华先人的宇宙观——物质划分宇宙观,揭开了《易经》神秘面纱,展示了中、西方文化的根本差异,彰显出中国传统文化的巨大魅力。进入新时代,这是中国传统文化及其工作者的春天,中华民族文化必然再放异彩,广大民族文化工作者一定大有作为。但愿本文能为人们深入挖掘中国传统文化精髓、传承弘扬民族文化提供一些有益的启示或帮助。3 物质划分宇宙观的哲学意义

3.1 对自然科学的指导意义

3.2 对社会科学的指导意义

4 人类认识的崇高境界

4.1 《道德经》传承时间检验了物质划分宇宙观的真理含量

4.2 当代物理学的特点反映出物质划分宇宙观的哲学地位

4.3 认识理想真空的难度决定了物质划分宇宙观的哲学地位

5 结语