旅游地文化氛围对游客文明行为意向的影响

——以长城国家公园试点为例

黄涛 ,刘晶岚* ,张琼锐

(1. 北京林业大学 自然保护区学院, 北京100083; 2. 北京林业大学 园林学院, 北京100083)

旅游业飞速发展的同时,游客一系列的不文明行为给旅游地环境带来了众多负面影响,同时也给旅游地的生态环境造成巨大的压力[1]. 国家旅游局、各地方政府等制定与实施了一系列制止国人不文明旅游行为的措施并取得了一定效果. 尽管如此,我国游客不文明行为事件仍时有发生. 增强国民文明旅游素质,提升我国文化软实力不是一时半刻就能解决的事情,当务之急是厘清游客文明行为的影响因素,据此制定改善和促进游客文明行为的策略.

行为意向是解释和预测行为最重要的指标之一,极有可能直接转化为实际的行为[2].本文关注的文明行为属于亲环境行为范畴,目前关于游客文明行为意向(civilized behavioral intention,简称CBI)的研究主要分3个层面: 一是游客CBI的影响因素研究,包括价值观[3]、环境知识[4-5]、旅游动机[5-6]、道德规范[2,7-8]、环境态度[5,9]等“内生因素”及景区政策[5,10]、环境质量[10]等情境因素;二是细分领域游客的CBI研究,如出境游客CBI研究[7]、遗产地游客环保行为意向研究[3]、湿地公园游客环境行为倾向研究[11]等;三是游客CBI的改善提升策略,如环境教育[11]、提升公共管理水平[10]等策略. 从已有的对游客CBI的影响因素研究中发现,大多是从心理学角度探究行为意向的驱动因素,而个体的行为决策并非完全出于理性,旅游情境下的地方特征影响不容忽视. 1974年,MEHRABIAN等[12]提出了M-R理论模型,并验证了地方特征对个体行为的影响. 文化氛围(cultural atmosphere)作为地方特征必不可少的组成部分,可以为物质汇入情感内涵并赋予其活力[13],为研究游客CBI提供了一个理想的研究视角. 梳理文献发现,学术界有关文化氛围的研究主要集中在基础概念、构成、对策三部分,研究领域主要集中在文化场所,如图书馆;服务业领域,如酒店;旅游领域,如红色景区、历史文化名城;这些多为定性研究,定量研究较少[13],导致文化氛围的实践发展远领先于理论研究,因此采用定量方法测量文化氛围对游客CBI的影响显得愈加重要. 另外,近年来学者关于亲环境行为的研究逐渐在纯理性分析上加入了情感因素,地方依恋作为地方理论的重要内容,是游客亲环境行为研究的重要源泉[7],且有不少学者在研究地方特征对行为影响时将地方依恋纳入其研究框架,表明地方特征有助于培育游客的地方依恋[1,14].因此,本研究在构建文化氛围与游客文明行为意向的模型时,以地方依恋为中介,以北京长城国家公园试点游客为样本,揭示文化氛围对游客文明行为意向的影响路径. 为弘扬我国“礼仪之邦”的形象,提升国民文明旅游素质,推动“515”文明旅游建设提供参考依据.

1 概念界定与研究假设

1.1 相关概念的界定

1.1.1 文化氛围

氛围(atmosphere)一词由KOTLER[15]首先提出,在营销学领域,强调为增加消费者购买的可能性而人为设定一种特定情境,可通过视觉、触觉等五官感知这种情形. 随着氛围研究的深入,较多学者强调氛围的文化内涵. 基于学者们在不同领域提出文化氛围的定义可发现,文化氛围是由旅游地独特的人文环境熏陶而形成的. 旅游地需要体现自身的资源,形成具有自身特色的文化气氛.文化氛围需要以物质与意识为载体,如企业文化氛围是由该企业的内在意识层面与外在物质层面所表现的. 文化氛围虽然较抽象,但可以让个体切实感知到. 因此笔者将文化氛围定义为: 借助旅游地地方性文化,以外在的物质层面与内在的意识层面为载体,熏陶而形成让游客真实感知到的特色环境. 鉴于文化氛围覆盖的内容与涉及的主体较多,众多学者从不同角度将文化氛围划分为多个维度. 例如周澜[16]将文化氛围划分为软文化与硬文化2个层面;许春晓等[13]将文化氛围划分为物质、精神、制度3个层面.物质文化氛围是一种心理感觉,需要依赖外部的物质环境展现文化主题. 外部化的物质环境能够产生耳闻目染的作用,给予游客感官上的刺激. 精神文化氛围是旅游地长期发展形成的最稳定的精神状态,其不是由单一个体完成的,而是旅游地所有利益相关者共同营造的结果,带有群体意识和人际互动等“集体色彩”,是旅游地各利益相关者展现的文化内涵,带给游客的记忆最持久. 制度文化氛围是旅游地规范的消费市场与管理规范,是为满足游客心理与生理需求而提供的各种方法、设施、途径等.因此,物质文化氛围是文化氛围的基础,精神文化氛围是核心,制度文化氛围是保障.根据文化氛围的定义,并结合许春晓等[13]的研究结论,本文将文化氛围分成物质、精神和制度3个层面,并将其作为实证研究的关键前置变量,可避免因二维划分模糊造成的细节缺失,同时可增加测量的适用性.

1.1.2 地方依恋

地方依恋(place attachment)是指个体与特定地点互动产生的情感依托与心理认同. 社会心理学认为“地方”是被个体与社会赋予一定价值的社会架构,当个体与特定环境互动中赋予地方一定的价值,便产生一定的情感依托,形成人对地方的依恋感[17].已有研究将地方依恋划分为地方依赖、地方认同和地方情感3个维度. 地方认同反映了个体对特定地点精神的依托,地方依赖反映了个体对特定地点功能上的依托,地方情感体现了个体对特定地点情感上的投入. 因为地方依恋自身就是情感上的构面,上述3个维度并未完全区分,所以三者都具有认知与情感上的特性. 已有研究也将地方依恋作为单一测量指标[18].

1.1.3 文明行为意向

文明行为意向CBI也可描述为文明行为意愿或文明行为倾向等.刘静艳等[19]认为,行为意向是游客与其将来的行为结合起来的一种描述,准备对未来行为做出反应,即行为的准备状态. 行为意向对行为的影响比认知、信念等更直接,行为意向是预测行为更精确的测量指标.邱宏亮[7]认为,CBI是一种遵从型环境友好行为意愿,其实施成本与限制因素比促进型环境友好行为意愿少.环境遵从行为属于基本的环保行为,指游客减少对旅游地环境造成消极影响的行为,一般指不随地吐痰、践踏草坪等. 环境促进行为指游客为促进旅游地的环境保护所做的“额外努力”,如捐款、公益宣传等. 因此笔者将CBI定义为游客在旅游地休闲活动中,减少旅游地环境消极影响、维护旅游地环境行为的一种准备状态.

1.2 研究假设

1.2.1 文化氛围对地方依恋的影响

从旅游领域的视角看,地方文化是旅游者对特定情境进行的一种认知结果. 本研究中的文化氛围是从旅游者的视角对地方特征的一种主观认知. 贾衍菊等[1]基于地方性理论研究得出,目的地氛围是地方特征的核心组成部分,其中,文化氛围是目的地氛围的重要指标.地方性理论认为,人们往往会从主观层面构建对特定地方的文化意义,从而产生强烈的情感依恋等[20]. DEVINE-WRIGHT等[21]研究指出,当游客在旅游地开展休闲活动时,会因该地方的社会与文化等属性而产生一种浓烈的地方情感,从而对该地产生特定的回忆. PRAYAG等[22]通过毛里求斯岛的游客样本证明地方特征能够培养游客的地方依恋. 许春晓等[23]通过凤凰古城游客样本证明,物质文化氛围、精神文化氛围、制度文化氛围显著正向影响游客情感依恋.万基财等[14]对九寨沟的研究表明,地方特征对地方依恋有显著正向影响. 因此,为了厘清旅游地文化氛围各因素对地方依恋的影响关系,提出以下假设:

H1: 物质文化氛围对地方依恋存在正向驱动作用.

H2: 精神文化氛围对地方依恋存在正向驱动作用.

H3: 制度文化氛围对地方依恋存在正向驱动作用.

1.2.2 地方依恋对CBI的影响

地方理论是从人的感知、心理和社会文化等视角来认识“人-地”关系的理论[24]. 地方依恋作为地方理论的重要内容,目前是亲环境行为形成机理的研究热点[7]. 地方依恋是个体与特定地点互动产生的正向情感纽带,当个体对地方具有较高的正面情感依托时,会表现出强烈的保护倾向[1]. 近年来,这种影响关系已经在不同旅游地情境下被证实,如国家公园[25]、湿地公园[26]、自然遗产地[14]等. STEDMAN等[27]指出,对地方具有较高正面情感的游客倾向于主动实施保护地方环境的行为. RAMKISSOON等[25]通过对澳大利亚Dandenong Ranges国家公园的实证研究发现,优美的人文自然景观以及多元化的教育活动,对游客地方情感的构建起关键作用,而这种地方情感促进游客亲环境行为意向的形成. 周玲强等[26]通过对西溪湿地公园的实证研究表明,地方依恋直接或间接影响环境责任行为意愿.黄涛等[10]通过对长城国家公园试点的实证研究表明,地方依恋直接影响遵从型环保行为倾向.由于CBI属于遵从型环境友好行为意愿的范畴[7],将地方依恋作为CBI的前置变量,用于解释CBI是合理的.因此,提出以下假设:

H4: 地方依恋对CBI存在正向驱动作用.

1.2.3 文化氛围对CBI的影响

旅游地文化氛围是游客行为选择的重要源泉[28].WALKER等[29]强调,增加个体与地方文化情感的联结,有利于当地保护性行为的发生. 因此有必要探析文化氛围各维度与游客CBI间的直接关系. 通过文献的梳理,迄今为止尚未发现有关旅游地文化氛围对CBI的实证研究. 但有学者对地方特征、目的地意象等行为或行为意向进行了研究,如贾衍菊等[1]研究发现,目的地氛围是影响环境责任行为的重要因素之一.邱宏亮[30]通过研究杭州西溪花朝节游客发现,游客的节庆意象、情感意象均能影响游客环境责任行为.张玉玲等[31]研究发现,人文景观感知直接影响环境责任行为. 范钧等[32]研究发现,旅游地意象直接影响环境责任行为.基于此,为厘清旅游地文化氛围各因素对CBI的影响关系,提出以下假设:

H5: 物质文化氛围对CBI存在正向驱动作用.

H6: 精神文化氛围对CBI存在正向驱动作用.

H7: 制度文化氛围对CBI存在正向驱动作用.

2 研究设计

2.1 研究区概况

北京长城国家公园试点是我国目前唯一以世界遗产为核心资源的国家公园. 公园内人文资源价值突出,有世界人类文化遗产1处,为八达岭长城;全国重点文物保护单位1处,为“京张铁路南口段至八达岭段”;市级重点文物保护单位2处,分别为岔道城、万里长城延庆段;区级重点文物保护单位18 处. 其中,长城具有极强的代表性与典型性,长城作为地理特征,体现了文明的边界,记录了文明的冲突和交融,是人类自然活动产物的杰出代表. 目前八达岭—十三陵风景名胜区游客接待量高位运行,2016年接待量近1 000万人次,仅2017年国庆期间,游客量就达到86.99万人次. 因此,无论是从历史文化底蕴,还是从市场规模,以及近年来游客在长城国家公园试点内的不文明事件来看,选择长城国家公园试点作为旅游地文化氛围对游客文明行为意向研究的案例,具有有效性与可行性.

2.2 数据来源与问卷设计

2016年6—7月,在长城国家公园试点的部分景区对管理人员与当地居民进行访谈,通过相关文献收集,文化氛围测量参考许春晓等[13]的研究;地方依恋测量参考HALPENNY等[18]的研究;CBI的测量参考邱宏亮[7]的研究.形成初始问卷对游客进行预调研,回收有效问卷122份.根据访谈与预调研结果,对初始问卷进行内容修改,删除交叉载荷与因子载荷小于0.4的题目,形成的最终问卷见表1.正式调查时间为2016年8—9月,由北京林业大学自

表1 信度与效度分析

然保护区学院4名研究生完成,采用随机抽样的方法进行数据收集,选取八达岭长城公交站,长城人家景区出口与石锅宴景区出口3个地点进行调查,以上3个地点是游客游览结束后的主要出口,基本可保证受调查者至少一次完整的游览过程. 3个地点共发放问卷500份,回收有效问卷448份,有效率89.6%.

2.3 样本统计特征

统计显示,样本中男女比例基本持平,男性为46.87%,女性为53.13%;年龄结构以18—30岁(27.91%)与31—45岁(42.18%)为主;在被调查样本的职业组成中,企业职工所占比例最高,为34,82%,其次为政府官员或公务员(20.08%)和学生(13.39%);游客受教育程度以大专以上学历为主(69.86%).

3 数据分析与假设检验

3.1 信度与效度检验

基于Amos20进行验证式因素分析(CFA). 从表1中可以看出,所有变量对应的标准化因子载荷在0.612和0.956之间,均高于标准化因子载荷临界阈值0.6;各潜变量的组成信度(CR)在0.807和0.908之间,均高于组成信度临界阈值0.7;各潜变量的平均方差提取量(AVE)在0.456和0.761之间,除地方依恋的平均方差提取量(AVE)小于标准值0.5外.其余潜变量均大于标准值0.5.总体而言,模型的聚敛效度较好.余晓婷等[5]在研究游客环境责任行为驱动力因素中,对其模型进行聚敛效度的检验,结果表明,景区环境质量、环境行为意向、环境责任行为3个潜变量平均方差提取量(AVE)均小于0.5、大于0.4,该模型聚敛效度良好;周玲强等[26]研究了行为效能、人地情感与旅游者环境行为意愿: 一个基于计划行为理论的改进模型中,对其模型进行聚敛效度的检验,结果表明,潜变量环境责任行为意愿的AVE值小于0.5,该模型聚敛效度良好.相关研究也呈现了类似结果[1,9,14,23],由此认为,本文模型中,潜变量地方依恋的AVE值虽小于标准值0.5,但大于0.4,且其余各潜变量的AVE值均大于0.5.本文采用TORKZADEH等[33]建议的方法.成对相关的潜变量Φ±2σ、Bias-corrected及Percentile在95%的置信区间内并未包含1,因此,各潜变量之间具有判别效度.

3.2 结构方程模型拟合度及调整

本文参考周玲强等[26]、邱宏亮[7]的研究,应用Amos20对初始结构模型进行参数估计,模型整体拟合度指数2=655.711,DF=199,2/DF=3.295(1<2/DF>3),GFI=0.883(>0.9),AGFI=0.833(>0.9),RMSEA=0.068(<0.08), TLI=0.907(>0.9),CFI=0.920(>0.9),IFI=0.920(>0.9).2/DF、GFI、AGFI 3项拟合指数尚未达临界值,结构模型拟合度不太理想,需进行调整. 结构方程模型的假设几乎不太可能符合多元正态,造成卡方值的膨胀,因此用Boolen-Stine Bootstrap(5 000次有放回抽样)调整不符合多元正态的模型拟合度和参数的估计.调整后模型趋近多元正态,卡方值明显下降,从最初的655.711下降到243.651,其他模型拟合指标为:2/DF=1.356,GFI=0.959,AGFI=0.944,RMSEA=0.022,TLI=0.991,CFI=0.992,IFI=0.992,调整后模型整体拟合度指数均达临界值.

3.3 假设路径的检验

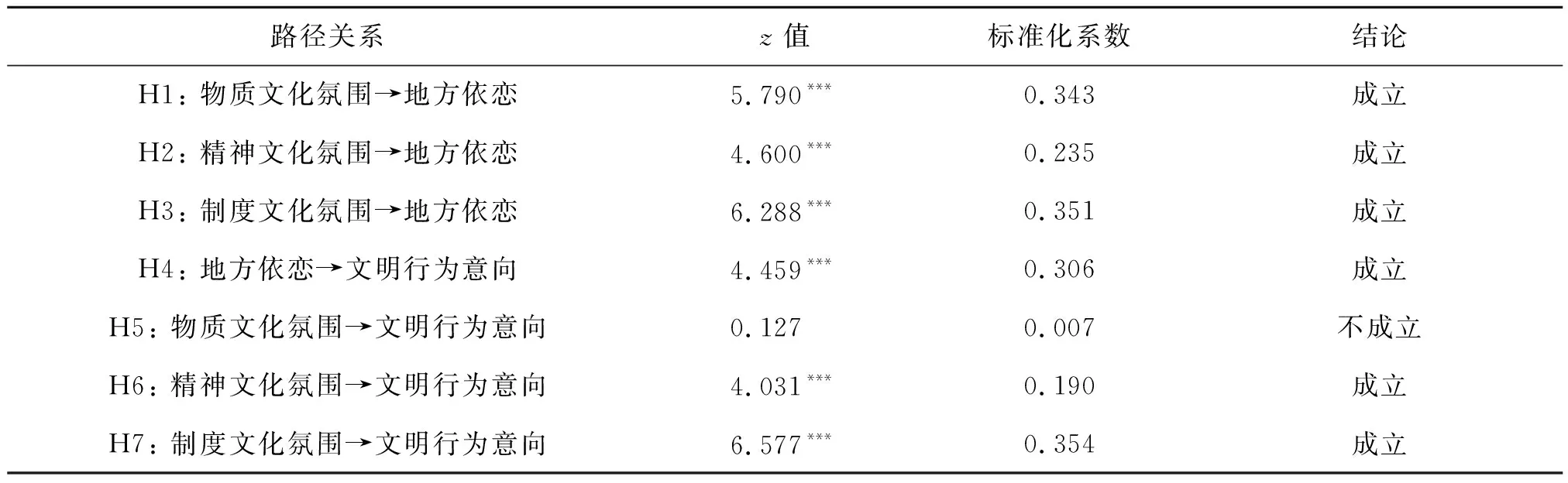

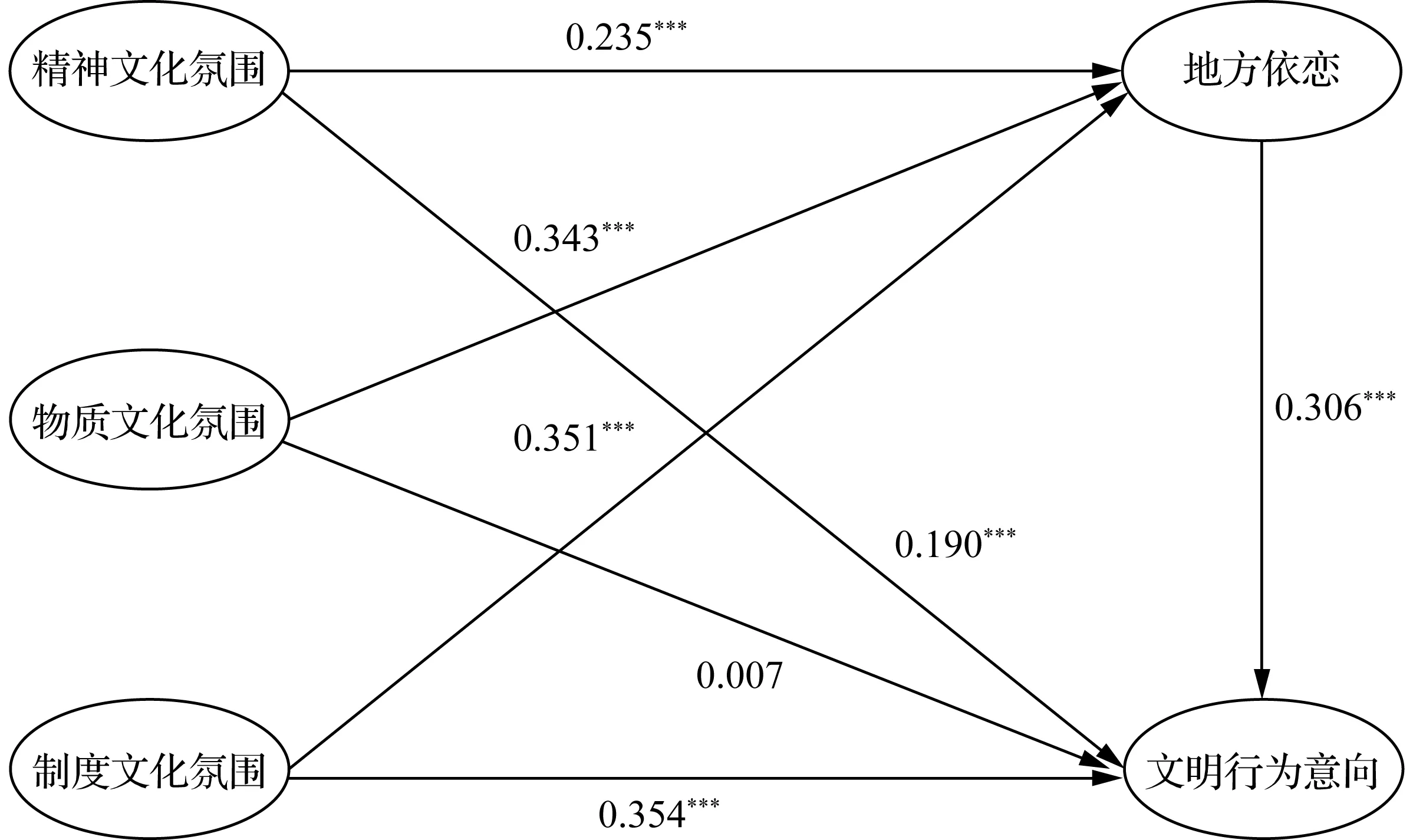

模型的输出结果(见图1,表2)显示,物质、精神、制度文化氛围对地方依恋存在正向驱动作用,当系数β分别为0.343,0.235和0.351时,z值均大于1.96,因此,假设H1、H2、H3成立. 地方依恋对CBI存在正向影响,当系数β为0.306时,z值为4.459,因此,假设H4成立. 精神、制

表2 假设路径检定

注***P<0.001.

度文化氛围对CBI存在正向驱动作用,当系数β分别为0.190与0.354时,z值均大于1.96,因此,假设H6、H7成立. 物质文化氛围未通过CBI检验,z值小于1.96,假设H5不成立. 根据各路径系数计算,文化氛围三要素对地方依恋的效应值从高到低依次为制度文化氛围0.351、物质文化氛围0.343、精神文化氛围0.235. 地方依恋对CBI的效应值为0.306. 文化氛围三要素对CBI的效应值从高到低依次为制度文化氛围0.461、精神文化氛围0.262、物质文化氛围0.105.

图1 结构方程模型检验结果Fig.1 Results of the hypothesis test of SEM

4 结 论

4.1文化氛围各要素均直接驱动地方依恋,影响程度从高到低依次为制度文化氛围、物质文化氛围、精神文化氛围. 说明制度文化氛围与物质文化氛围是驱动地方依恋的重要因素. 游客的旅游活动与游览体验的满足感是建立在物质环境与规范的管理制度之上的,同时游客与景区内的物质环境与管理制度产生认知与情感上的联系,这种功能性依赖与认知联结促进了地方依恋的形成. 精神文化氛围影响程度最小,其原因可能是精神文化氛围的营造不是由个体,而是由景区所有利益相关者共同完成的,是一种群体意识,而大部分游客在游览过程中缺少与利益相关者的互动,从而弱化了其对景区独特的精神品质与文化内涵的感知.

4.2地方依恋对CBI存在正向驱动作用,文化氛围通过地方依恋间接影响CBI,即地方依恋在文化氛围与CBI之间起中介作用. 可见,游客发自内心的情感偏好与心理依赖是产生CBI至关重要的因素. 但是,游客对长城文化长期的向往,对长城文化氛围所产生的特殊满足感,导致部分游客在长城上刻字等不文明行为的发生,而正是因为游客与长城之间的情感联系过甚,弱化了其他方面的认知,起了反向效应. 中国古代学者提出“物极必反”的道理,世界上任何事物在发展过程中都有其对立面,发展到极点则会反向转化. 因此,需要加强其他方面的认知,如加强制度文化氛围的认知,让游客深刻感知文明行为规范的重要性.

4.3文化氛围通过地方依恋间接驱动CBI,制度、精神文化氛围直接驱动CBI,物质文化氛围对CBI无直接驱动作用. 物质文化氛围给予游客外部感官上的刺激,而外部化的刺激很可能随时消失,因此游客对于物质文化氛围给予的刺激需要长期的情感来维系,这就很好地解释了物质文化氛围通过地方依恋间接驱动CBI,而不是直接驱动. 制度文化氛围对CBI的直接影响效应值大于间接影响效应值,虽然制度文化氛围通过地方依恋间接驱动CBI,但其本身就带有文明行为规范,因此对CBI的形成发挥稳定而强大的作用. 制度文化氛围对CBI影响程度最高,精神文化氛围次之,物质文化氛围最低.说明游客对于旅游地文化氛围的认知不仅来自于人文景观,还来源于对旅游地合理的设施布局、规范的消费市场、人际互动等整体文化氛围感知,因此,良好的制度和精神文化氛围是促成CBI形成的关键要素,同时不可忽视物质文化氛围对CBI形成的作用.

5 讨 论

5.1 理论启示

5.1.1 已有研究大多探究旅游对文化的影响及保护对策、对旅游地文化氛围营造提供指导性意见,少有从游客对文化氛围主观性体验视角出发进行研究. 迄今为止,尚未发现有关旅游地文化氛围对CBI的实证研究,更谈不上揭示旅游地文化氛围对CBI关系的“黑箱”. 实际上,游客在旅游地对当地物质、精神、制度文化氛围认知的不满,会导致游客产生负面情绪,进而做出影响旅游地自然文化资源可持续发展的不文明行为. 因此,探讨文化氛围→地方依恋→CBI的影响,具有一定的理论价值与实践意义.

5.1.2 在已有CBI的驱动力因素研究中,地方依恋多充当其他前因变量与CBI之间的中介变量[1,10,14,30,32],本研究将文化氛围作为地方依恋的前因变量,验证了地方依恋在文化氛围与CBI之间起中介作用. 与已有的地方依恋作为CBI的前因变量的实证研究结果不一致[7]. 这可能由旅游地情境的差异、旅游地品牌效应的差异、研究样本的差异造成. 同时文化氛围作为地方依恋的前因变量这一结论与已有的研究结果相似[23].地方依恋作为关键的中介变量,在文化氛围与CBI影响关系中起不可磨灭的作用.

5.1.3 在CBI的研究机理问题探讨上,多数集中于地方特征、地方依恋等研究变量,缺乏文化氛围对CBI的实证研究. 本研究在已有研究的基础上,通过整合文化氛围、地方依恋等关键变量,构建并实证检验了理论模型. 一方面,说明文化氛围是驱动地方依恋的重要驱动力因素,再次验证了地方特征作为地方依恋重要源泉的可靠性[1,14];另一方面,验证了文化氛围→地方依恋→CBI驱动路径的可靠性,这一发现也是对已有研究: 地方特征→地方依恋→遵从型环境友好行为意愿逻辑线的深化. 同时也为揭示文化氛围3个层面在CBI领域孰轻孰重的影响关系提供了依据,补充了以往仅从地方依恋进行预测与解释的不足,拓宽了文化氛围的研究领域.

5.2 管理启示

5.2.1 聚焦物质文化氛围,旅游地应统一地方文化主题,构建与文化主题相适应的物质环境. 一方面将旅游地的基础设施与当地的文化内涵相结合,另一方面将旅游地环保教育与文化主题相结合,使外部的物质文化主题给予游客感官上的刺激,激发游客文明行为的共鸣.

5.2.2 聚焦精神文化氛围,充分展现当地居民生活的原真性,提振管理人员的精神状态与工作素质,让游客充分认知当地的文化,对当地的文化充满自豪感,从而强化游客实施文明行为的价值.

5.2.3 聚焦制度文化氛围,规范旅游地消费市场,合理的设施布局、良好的环境卫生、适当的游客数量,可增加游客实施文明行为的便利性,降低游客实施文明行为的成本.

5.2.4 聚焦地方依恋,旅游地应充分培养游客与当地文化内涵的情感联系. 旅游地应将更多的精力投入当地文化品牌的构建中,让游客切身感受到当地文化的氛围,培养游客与旅游地的情感,促进其文明行为的实施.