日本民族音乐学的现状及问题

引 言

本讲稿仅限于在日本的民族音乐学研究以及教育的历史和现状、并且就现在其所面临的问题予以概述。

“民族音乐学”是“研究人与音乐的关系的学问”。*德丸吉彦『ミュージックスとの付き合い方:民族音楽学の拡がり』東京:左右社、2016年。(放送大学叢書031)另外,日语的“民族音乐”是一种“非西洋、非日本”的模糊概念。虽然,“民族音乐学”绝不是以“民族音乐”为对象进行研究的学问,但在日语中,一般情况下两者一直被混同,而且混用至今。正因如此,在理解“民族音乐学”这门学问时,有时也会受到影响。

一、初期史:二战前的动向

在日本的大学中设置音乐学专业起始于上个世纪50年代,欧美(特别是美国)的民族音乐学传入日本也是那个时期。但是在此之前,以田边尚雄(1883-1984)为代表的日本音乐学家对音乐,特别是对非西洋音乐的研究已经达到了相当的高度。田边在上世纪20-30年代就前往朝鲜、冲绳、中国大陆和台湾、萨哈林岛、密克罗尼西亚等地,对当地音乐进行实地调查,并以此为研究对象在日本开创了音乐研究的新局面,其研究成果已被收入到他的《日本音乐研究》(1926)《日本音乐史》(1925)《东洋音乐史》(1930)等多部著作中。

当时的田边尚雄自认为他是“东洋音乐”研究的主导者,他对“东洋音乐”和“日本音乐”、“西洋音乐”同样重视。但是他所谓“东洋音乐”的概念是源于极端的日本中心主义基础之上的,因为过去形成“东洋音乐”的东洋各国的文化已经全面地传入日本,所以他认为日本在音乐文化方面是东洋各国的领导者。这种思想正是近代日本追求文化上“脱亚入欧”背景之下所需要的,同时也是日本追求殖民主义和帝国主义并使之正当化的产物。实际上,田边尚雄在1940年代之初已经提出了“大东亚音乐”的构想,用以代替“东洋音乐”。并且进入1960年代以后,他又不知不觉地撤回了“东洋音乐”概念,这意味着他在政治上的自觉。

1936年,日本设立了最初的音乐学学会——东洋音乐学会,田边尚雄任会长,其实这个学会的实际创建者是音乐史学家岸边成雄(1912-2005)。岸边成雄主攻东洋历史专业,以研究中国唐代音乐历史著称。他还把库尔特·萨赫斯(Curt Sachs)和罗伯特·拉赫曼(Robert Lachmann)关于比较音乐学的主要著作介绍到日本。同一时期,林谦三(1899-1976)也在中国、日本的古代音乐史和古乐谱研究等方面成果卓著。但是他们二人直到二战结束后,也没有意识到自己的研究就是“民族音乐学”。

另外,町田嘉章(佳聲)(1888-1981),既是精通日本邦乐、民歌的评论家和音乐学家,又是活跃的作曲家和演奏家。他一生从事日本各地民歌的收集、记谱和编辑,最终著成了《日本民歌大观》(1944-1980)。虽然町田并没有想成为一名“民族音乐学者”,但他对民歌的研究手法和成果却被小泉文夫继承了下来。

二、小泉文夫和他所处的时代

小泉文夫(1927-1983)是日本民族音乐学实质上的开拓者和创始人,虽然他已去世30余年,但他的影响力却延续到今天。

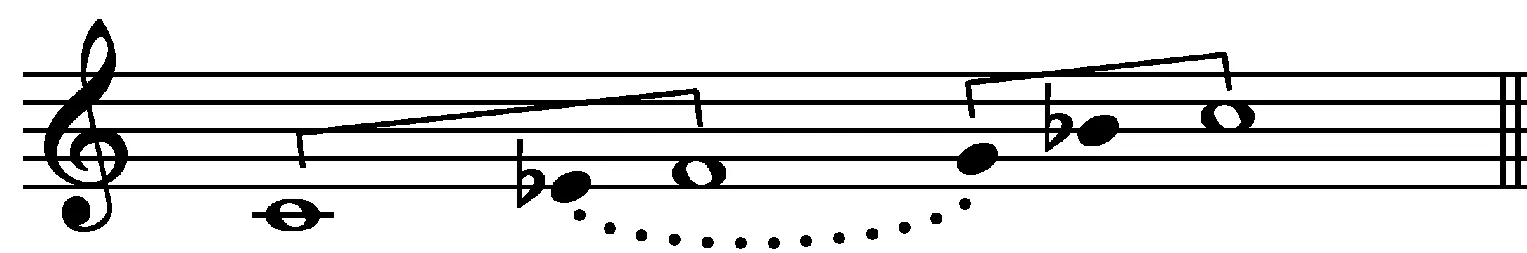

他在著作《日本传统音乐研究1》(1958)中所提出的日本音乐的新音阶论引起了高度关注。在此之前日本音乐的音阶理论是以八度为单位的“阳旋法”*在日本音乐中,没有半音的五声音阶被称之为“阳旋法”,在民谣中被广泛使用。和“阴旋法”*在日本音乐中,有半音的五声音阶被称之为“阴旋法”,在近代的筝曲和三味线乐曲中被广泛使用。两种类型确立的。小泉打破过去的理论体系,提出了以四度为单位的四种音程(谱例1),并以这四种音程为基础构成了四种八度音阶(谱例2)。他的新音阶论是把民歌(尤其是童谣、劳动号子)、冲绳的音乐作为日本音乐的重要研究对象,并采用比较音乐学的分析手法进行研究而创造出来的,现在已经成为了日本音乐理论的基础。

谱例1.小泉理论的四种四度音程

谱例2.四度音程的重叠形成的四种八度音阶

民谣音阶

都节音阶

律音阶

琉球音阶

小泉随后赴印度留学,这使他具有了文化相对主义的构想。1960年以后,身兼东京艺术大学教授的他,边教学边赴世界各地考察。在学校,他指导学生对东京的童谣和冲绳的民歌进行调查,并使学生中的很多人后来成为了民族音乐学者。另外,他还把甘美兰(gamelan)等世界各国的民族乐器演奏教育引入了东京艺术大学。

小泉的学术特点是既不依赖现有的理论、学说而从事研究,也不依存发表学术论文,他是根据自己的所见所闻发挥自由想象,面对一般读者、听众进行著作、随笔写作、唱片录制、并以参加舞台公演、广播传播等形式讲述自己的观点。在这些媒介中,他经常有意识地使用“民族音乐”这一模糊说法,这一词汇是小泉对当时日本西洋音乐一边倒的现状进行猛烈批判,并以此来唤醒日本人对音乐多样性的理解,进而达到他所追求的、把真正的“日本人的音乐”找回来的目的所使用的关键词。小泉的这种思想在以下文章中有充分体现:

《五线谱无用论》(1968)*小泉文夫『おたまじゃくし無用論』東京:青土社、1980年。(初版:1968年)“如果说为补充学校音乐教育的不足,要让孩子在家中必须接触除西洋音乐以外的世界音乐的话,妈妈们也许会绝望了……对这些人们我要告诉他们,最近‘双重音乐(bi-musicality)’已经成为音乐学界的问题了。……双语环境(bi-lingual)的孩子,不费什么辛苦在玩儿的过程中就能学会两种语言。这也同样可以用在音乐教育上。……孩子从小的时候开始同时接受西洋音乐和日本音乐、或者西洋音乐和印度音乐两种不同的教育,那孩子不是也可以不费什么辛苦就可以学到两种不同的音乐文化吗。加之更重要的是……‘双重音乐’的孩子,除此之外第三种、第四种音乐也是可以接受的。”(小泉《五线谱无用论》1980:159-162页)

作为民族音乐学者小泉的业绩在日本国内是有相当高的知名度的,但相反其在海外却不尽然。首先他的学术成果基本都是用日语发表的,另外他的活动、思想,所谓的“小泉学”和日本的文化状况过于紧密地结合,其结果是使日本的民族音乐学与世界的民族音乐学潮流的界限过于分明了。

三、小泉文夫以后的民族音乐学的状况

1983年,56岁的小泉过早地离世,处于经济高速成长期的日本迎来了“民族风的盛行”。小泉所介绍的“民族音乐”或称“世界音乐”(world music)在日本已渐渐地得到普及并且市民可以方便地欣赏和学习。经济高速增长结束之后,日本民众对“世界音乐”的普遍关心的局面也基本形成。

另外,小泉积极主张把日本音乐和“民族音乐”纳入到音乐教育体系的提议,终于在1980年代后期有了结果。1985年,在东京建成了以全面培养少年儿童为目的的国立“儿童城”,并以小泉的提议为基础,设立了学习日本和亚洲音乐的教室(2015年关闭)。1989年,日本的国家教育课程标准“学习指导纲要”中加入了日本和各民族音乐的指导内容;1998年,其内容又得到了补充。当然在教学一线的教师们现在还存在着这样或那样的问题,民族音乐学的研究成果和教学一线的连接互通还期待着师范大学起到更大的作用。

二战前的“东洋音乐”研究,被称赞为日本音乐的国家主义,但与之形成对照的是二战后,日本的“民族音乐学”与日本音乐研究两者间的关系就意外地变得不太紧密了,尽管海外的民族音乐学者对日本音乐整体的关心在与日俱增。究其原因:第一、对日本古典音乐、所谓的“邦乐”的历史的研究已经接近真相,不再作为“民族音乐学”的研究对象了(这里存在许多误解)。第二、因为专门教授传统音乐的音乐大学基本不存在,所以在大学中日本音乐的演奏(演唱)技巧和理论得不到有机结合。第三、如果把冲绳音乐作为独立体系的话,民族音乐学者并没有对日本的民俗音乐进行过大规模的调查。当然,这只不过是一个过时的理由,其实,日本的民族音乐学不仅仅对音乐研究,即使是对演奏和作曲也没有很大的影响。由此日本的民族音乐学已经到了必须彻底改革的境地。2000年,在京都市立艺术大学设立了拥有日本音乐史和民族音乐学的专门研究人员的“日本传统音乐研究中心”,它为彻底改变现状带来了希望。

四、大学和教育课程及学会

下面就日本国内的以大学为中心的研究状况、机构设置和教育课程及学会进行概要的讲述。

东京艺术大学音乐学部乐理科的开设(1949年)使在日本的大学中设立音乐学专业形成制度化。长期以来乐理科是培养专门的音乐学学者的唯一机构。目前,具有民族音乐学研究和教学的主要大学如下:音乐大学系列有东京艺术大学、国立音乐大学、大阪艺术大学、京都市立艺术大学、冲绳县立艺术大学等。综合大学系列有大阪大学、御茶水女子大学、ICU(国际基督教大学)、综合研究大学院大学等。教育大学系列有东京学艺大学、上越教育大学等。

关于教育课程,以笔者任职的东京艺术大学乐理科(音乐学专业的学科)为例。乐理科的教育课程有“音乐民族学”、“东洋音乐史”、“日本音乐史”、“西洋音乐史”、“音乐美学”和“音乐理论”6个领域,每个领域都设有“概论”、“理论大课”和“课堂讨论”的科目(其中4个领域有“初级课堂讨论”在开讲)。在这里“音乐民族学”就是民族音乐学的意思,为避免前文所讲的“民族音乐”和“民族音乐学”两个概念的混淆,20多年以前已变更成此名称。另外,“音乐民族学”和“东洋音乐史”被分成两个领域是沿用了本科的传统,其实际授课的内容两者的界限不太分明。以学生为主的田野考察实践,在过去小泉老师主持的“民族音乐讲座”中是和正常的理论课分开进行的,而现在只是在正常的课时中很有限度地进行。关于进一步展开世界音乐的实践科目问题后面再述。

在音乐学专业的学生中,对民族音乐学感兴趣的学生占学生总数的10-20%,这种兴趣最近15年间出现了非常多样化的倾向。从地域上看对欧洲、中南美、中东、前苏联地域感兴趣的比以前提高了,对西洋音乐、通俗音乐、传媒、文化政策与文物、民族特色方面的问题也有很高的关注度。为促进他们兴趣的多样化,提供什么样的、稳定的教育内容已经成为摆在我们教师面前的问题。

在学会方面,与民族音乐学有关的学会有东洋音乐学会(1936年创立)、日本音乐学会(1952年创立)、日本民俗音乐学会(1986年创立)、日本通俗音乐学会(1991年创立)四个团体。其中前两个学会各自独立而且还并存地引领着日本的民族音乐学发展到了今天。现在的东洋音乐学会会员的构成是日本音乐史、亚洲地域音乐史、民族音乐学的各个领域共同在一起的(过去日本音乐的著名演奏家也在其中),同时该学会还兼有民族音乐学的国际学会ICTM(International Council for Traditional Music)日本分会的职能。

五、在大学开设世界音乐的实践课程

在大学阶段开设世界音乐的实践教育也是赋予日本民族音乐学的研究、教育的特点之一。当然,这也是从美国教育系统移植过来的,从导入之始至今40年来虽然取得了一定成果,但在今天的大学教育的语境下也暴露出一些问题。

如前所述,最初在大学中把世界音乐的教学和实践引入日本的是小泉文夫。1960年代,小泉一边教授印度乐器一边开设印度音乐的理论课和实践课。他从1970年代开始已经使亚洲音乐的实践课程正规化了。在以西洋音乐教育殿堂著称的东京艺术大学开设亚洲音乐演奏技巧教学的课程,当时小泉的设想是相当冒险的。1970年代末,东京艺术大学乐理科开设了甘美兰、西塔尔琴、伽倻琴的教学课内容,邀请局内出身的演奏家担任教授,这种做法保持至今。另外,1995年以后,引入了中国的琵琶取代了伽倻琴。

东京艺术大学开设这些课程之初并不是一对一授课,而是采用体验讲座集体授课的形式。这在当初日本的音乐大学中也是独一无二的。对于还不习惯异音乐文化特点的初学者来说,这种方法还是行之有效的。这一授课形式,现在在一般大学和教育大学的日本音乐教学中也被广泛使用。

在小泉开设的世界音乐实践的课程里,爪哇岛的甘美兰是他最执意引入的音乐类型。结果是在甘美兰引入之后的20年间,通过实践已经成为在日本社会中被人们接受的一种音乐。

小泉曾经在美国大学中有过演奏甘美兰的经验,1971年他自己购买了甘美兰的部分乐器,1973年又促使东京艺术大学购买了全套的甘美兰乐器,并且从1979年到1984年,爪哇岛出身的演奏家萨普托那(Saptana)作为外国人教师就任于东京艺术大学,这是西洋音乐以外的外国人音乐家在此担任专任教员的最初一例,也是至今唯一的例子。

从1980年开始到1990年代末,东京艺术大学以外的20多所大学也开始引入爪哇岛或巴厘岛的甘美兰。另外,1985年开始,从大学独立出来的甘美兰演奏团体和培训组织陆续诞生。这些团体由于成员、人脉、经验和音乐性的不同,表现出了以下几种特性:(1)基本上只由日本人管理和运作;(2)由有在音乐所属国家留学经验的人进行管理和技术指导,并和局内音乐家保持密切联系;(3)与初衷不同,比起研究更加重视演奏;(4)较新作品更加重视古典作品;(5)各个团体共同的特点是都相对比较独立,与其他团体或其他音乐种类很少合作。这种倾向能否被解释为在接受甘美兰过程中日本所独有的特点,是今后应该关注的问题。

六、面对现实并改变现实的五个提案

像甘美兰一样,起源于大学的世界音乐课程,进而得到一般市民阶层的关心并在社会中被广泛接受,是大学对日本音乐文化的多元性所做出贡献的成功范例。表面上看,小泉所提出的理想已经得到实现,但是依笔者所见,大学中的世界音乐实践现在已经误入歧途。与过去相比,选修世界音乐实践课的学生在不断减少的同时,受教育改革的影响,支持连续开展教育活动的财政支持也越来越困难。以通过世界音乐实践来展示音乐的未来所标榜的大学的文化指导力正在面临着考验。

怎样才能使日本的大学课程中世界音乐实践教育内容得以改善并使其焕发新的生机呢?以拥有音乐学专业的音乐大学为前提,以笔者个人的思考提出以下五个提案:

(一)从以器乐为中心向声乐、舞蹈拓展。到目前为止的世界音乐实践教育是以器乐为中心展开的。但是,“乐、歌、舞”一体化的文化传统特别是在亚洲被普遍认同,三者均衡地教授既需要,也符合传统。虽然声乐、舞蹈比器乐在引入和学习上更加困难,但这也是验证“双重音乐能力”(bi-musicality)这一概念有效性的试金石。在实施与推广的过程中笔者相信也会随之开发出与器乐不同的教授方法。

(二)确保授课的水平和授课内容的多样性。大学中的音乐实践课大多倾向于亚洲音乐,不能充分满足学生们的兴趣和爱好。目前对已超过入门水平想进一步提高的学生的关注也很不够。面对学习需求的多样化与高度化的局面,可探索多所大学相互合作把各自的课程向对方学生开放等模式。

(三)课程与国际交流相结合。大学与大学之间的国际交流协定是引进高水平教师的最好途径,当然前提必须是互利互惠。希望这种相互关系不仅使邀请方学校的学生得到学习的机会,并且也能给被邀请的教师创造学习的条件。

(四)使田野考察与实践教育相互融合。当初的世界音乐实践课,是在民族音乐学教学中试图模仿田野考察的一个环节,离开实地而创作(再现)的音乐是无源之水。这种音乐在大学中越定型,距离实地则越远。以教授技巧的方式,“在当地”进行田野考察式教学,促使对音乐文化及其功能的理解已势在必行。

(五)重视和采用在日本的少数民族和少数团体的音乐。夏威夷大学的芭芭拉·史密斯(Barbara Smith)教授就是曾经邀请来自于夏威夷当地的民族群体的嘉宾作为教师开展世界音乐实践教学的。出生于韩国并且在东京艺术大学教授伽倻琴将近15年的池成子,也是对在日本的韩国人社会文化做出极大贡献的音乐家。但是,在日本的世界音乐实践教育中,日本国内居住的民族群体一般没有得到重视。虽然日本过去也不是纯粹的“单一民族国家”,但近些年却急速地变成了多文化交织的社会,音乐、舞蹈也不例外。创造使具有不同音乐性的人们能够相互理解的环境,通过音乐交流,共建一个不同文化共存、共生的社会理念,是今后大学的贡献之所在,也是应用民族音乐学的实践所必须研究的课题。

后记

本稿是根据笔者2016年6月15日在天津音乐学院的讲演稿整理、修改而成。在此对促成讲演的天津音乐学院毛慧教授和诸位同仁及担任讲演翻译的王晓东(东京艺术大学讲师)表示衷心感谢。

本稿的后半段是基于笔者在2015年10月31日东洋音乐学会第66回大会公开演讲会(东京艺术大学)上发表的“关于日本大学中的世界音乐实践”。