剑川方言中古日母的清擦化演变及其成因探析

牟成刚

(文山学院人文学院,云南文山 663099)

剑川位于滇西北,属大理白族自治州管辖。中古日母在今剑川方言中存在读清擦音s母的现象,这在西南官话中非常罕见,是极具地域方言特色的语音现象。现根据田野调查,并参考已有的文献资料,分析整理出剑川方言中古日母的今读格局及特点,同时运用语音演变规律和语言接触影响等相关理论,对其产生清擦化读s母的语音现象及其演变缘由试做探析。

一、中古日母在剑川方言中的今读格局及特点

根据研究,中古日母一般只与三等韵相拼合〔1〕118,在中古十六摄里,除果、江(江摄只有二等韵)、梗三摄外,其余十三摄(假、遇、蟹、止、效、流、咸、深、山、臻、宕、曾、通)均可以与日母相拼。但这十三摄与日母的拼读,在汉语及其方言中大多呈现出两分的格局,即止摄开口为一类(北京话一般读零声母,如“儿”读ɚ35),止摄合口和其余十二摄为一类(北京话一般读浊擦音ʐ声母,如“人”读ʐən35)。剑川方言里,中古日母的今读也呈止摄开口与其他韵摄两分的格局,但其读音却显得较为特殊,其例字见表1。

依据表1可以看出,中古日母字在剑川方言中呈现整齐的两分格局,具体体现为:止摄开口读零声母,止摄合口和其余十二摄均读清擦音s声母。其中,止摄开口读零声母与北京话相同,但止摄合口和其余十二摄读清擦音s声母的情况,就显得非常特别(北京话读的是浊擦音ʐ母)。根据统计,中古日母字在西南官话中,今读清擦音s声母的方言点目前仅见剑川一处〔2〕,因此,它是剑川方言体现自身特点的重要标志之一,极具地域方言特色。

表1 剑川方言中古日母字今读例字表

二、剑川方言中古日母清擦化演变的原因探析

传统音韵学对中古日母的音值一般构拟为ȵ或ȵʑ母,但自元代以后,日母便向变值和变类两方向演变〔3〕,变值主要体现为除止摄开口三等韵外遵循由ȵ∕ȵʑ到ʐ的转化,变类则是日母在止摄开口三等韵下随韵母的卷舌化而变读为零声母。日母在剑川方言中,变类读零声母与大多数汉语方言一致,这里不赘述,下面重点从内因和外因两个方面,对其变值读清擦音s的情况进行分析讨论。

(一)清擦化演变的内因

汉语方言语音变化的原因,一般是“出于发音上省力和方便的要求,引起发音动作的改变”〔4〕91,而根据相关研究,这种语音改变大多是由于彼此发音部位和发音方法相近混同所致。剑川方言中古日母的早期读音很可能是z/ʐ母,与今读s母的发音部位是相同的,它们的变化应属语音同化中的清化演变所致。

因文献资料的局限,要确定中古日母在剑川方言里更早期的实际读音是有一定困难的,具体就是剑川话中古日母今读s母是从早期的哪个音值演变而来,目前还没有实际可资利用的文献佐证材料。但根据历史语言学的研究方法,可以通过方言比较的方式〔5〕,对剑川话中古日母字的早期读音进行合理的构拟。如果构拟剑川话的语音,鹤庆是一个很有价值的参照方言点,其次是大理。因为剑川在民国之前,绝大多数历史时期都与鹤庆属同一个行政区,且多为鹤庆管辖,而当地的汉族,多为明代因军屯从大理经由鹤庆而到剑川。因此,可以鹤庆话为主要参照,同时辅以大理话来构拟早期剑川话的语音情况。鹤庆位于剑川的东部,二者相距约60千米,大理位于剑川的南部。根据《云南省志卷五十八》〔6〕46-48记载,剑川、鹤庆和大理这三个方言点都各有18个声母,其中各自也均有2个浊音声母,但这两个浊音声母在剑川方言中的类别和在鹤庆、大理方言中的类别是不同的。剑川方言的2个浊音声母是次浊音ŋ母和浊擦音v母,鹤庆话和大理话的2个浊音声母都是浊擦音,即v母和z母。在这里,为便于直观说明情况,把剑川话、鹤庆话和大理话中与浊音相关的声母聚合成系列,见表2。

表2 剑川话、鹤庆话和大理话与浊音相关的声母聚合系列示例

从表2中可以看出,剑川与鹤庆、大理呈两分格局,即鹤庆、大理的语音系统是一致的,剑川与之相比多出一个ŋ母,却又少了一个z母,鹤庆和大理中的z母即为中古日母在这两个方言中的今读声母,而它们在剑川话中全部归读清擦音s母。纵观整个云南方言,中古日母今读一般都为z/ʐ母,再结合与之关系紧密的鹤庆、大理方言的情况来看,剑川中古日母在演变为今读清擦音s母之前,其更早时期也应该是读浊擦音z/ʐ母的。因为,根据杨时逢《云南方言调查报告》的记载,大理话在20世纪40年代初还有舌尖后音tʂ组声母,中古日母在当时的大理话中还读ʐ母〔7〕1001,其今读z母显然是发生了由ʐ到z的演变(tʂ组演变为ʦ组的原因,前人已多有论述,本文不再赘述)。因此,剑川话中古日母在演变为今s母之前,可能也经历过由ʐ到z的演变路径。既然这样,那么现在就需要解释中古日母在剑川话中由原z/ʐ母演变为今s母的内在音理演变依据。

一般认为,分析辅音需从发音部位和发音方法两个方面展开讨论。辅音z、ʐ和s具有着基本相同的发音部位,3个辅音都属于舌尖音;发音方法上,z、ʐ和s同属擦音,区别仅在z、ʐ为浊音,s为清音。根据调查资料和文献记载,舌尖后音ʐ在现今的鹤庆、大理两个方言点中均已消失,全部演变为舌尖前音z,其音系中z和s的发音部位是完全相同的,即同属舌尖前音,区别就仅仅在发音方法的清浊方面。这样一来,如果浊擦音z母清化,它自然而然就会演变成同部位的清擦音s母,因为二者的发音部位相同,发音方法也非常近似,如果二者在某一方言点同化而不至于影响交流,就会因音值相近而同化为同一个音位,剑川方言中古日母由原浊音z/ʐ母清化演变为今与之相同发音部位的s母,就属于这种清擦化的语音演变现象。其实,在汉语的发展演变中,浊辅音清化后归入相同部位的清辅音是极为常见的语音演变现象,例如中古时期的浊塞音並〔b〕母根据“平送仄不送”的规律,清化混入相同发音同部位帮〔p〕、滂〔pʰ〕母而消失,浊塞擦音从〔dz〕母也同时与清塞擦音精〔ʦ〕、清〔ʦʰ〕母混同而不复存在等等。因此,剑川方言中古日母,由原浊音z/ʐ母清擦化演变为s母,从内在音理演变机制上看,并不具有特别之处,它仅仅是汉语浊音清化演变中的一种正常语音演变现象,只是因受音系格局、语音认同等因素的影响,中古日母在剑川方言中的这种清擦化演变,在其他汉语方言中较少发生,以致剑川方言因之而显得独具特色。

除此之外,中古日母在音系中的地位历来较为特殊,相对于塞音、塞擦音等在音系中呈现出严整的聚合和组合对称关系来说,日母的音韵地位显得较为“孤立”。日母在中古音系中,它在发音方法上是个次浊音,但在发音部位上则是一个孤立的“半齿音”,它在音系中这种缺乏对称结构的牵制,就决定了它的不稳定性,即相对来说更容易发生变异。从语音系统的角度上看,一般认为中古日母总是与中古知章组混同演变,但如果从严格意义上看,日母并非与知章组完全同步演变,因为日母的实际音值并不与知章组的音值完全等同,其中古音或拟为ȵʑ或拟为ȵ等,学界就有不同看法,乃至它在今北京话中拟为ʐ也只是一个权宜的音值,并不等于日母在北京话的实际音值〔8〕,即意味着在汉语音系里,日母(北京话今读ʐ母)的演变并不总是受知章组(北京话今读tʂ组)的牵制。例如,文山话在20世纪40年代,中古知庄章组就已由tʂ组演变为ʦ组,但当时的日母仍读ʐ母〔7〕883。据此可见,日母在汉语音系中是一个相对孤立的声母,“它在现代汉语里的读法最为分歧”〔9〕,其在汉语方言中的今读形式超过20种。因此,从中古日母在音系里这种相对“孤立”的音韵地位来看,它在剑川方言中今演变读清擦音s母,并不特别意外,从内在音理上属可理解的类型。

(二)清擦化演变的外因

王福堂指出,方言的语音变化可分为原发性的音变和语言接触引发的音变,前者属于内因,后者属于外因〔4〕27。内因强调的是演变的可能性,相同的内因并不意味着必然出现相同的结果。前面从浊音清化和音韵结构等方面,讨论了剑川方言中古日母今读s母的内因,其实这些内因在汉语方言中本来是具有一定共通性的,但在其他方言中却很少见到如剑川方言中日母的这种清擦化演变现象。原因是剑川有其特殊的语言环境,即主要是早期汉语受当地白语等少数民族语言的影响,诱发并促使中古日母在剑川方言中发生清擦化演变而为s母。

剑川自古及今都是少数民族聚居之地,其中以白族为主体,根据统计,目前白族人口仍占剑川总人口近90%以上,为国内白族人口所占比例最高的县。剑川白族为剑川世居民族,至迟于唐贞元十年(公元794年)即稳定地居住在今剑湖流域一带,而相对来说,汉族具有一定规模进入剑川则是在明代。明洪武十四年(公元1381年),朱元璋部将傅友德、蓝玉平定云南后,迁江南军民定居屯垦,方有“数以千记的汉民徙至剑川”〔10〕392,清代也有部分汉族迁入,但人数终究有限,以致迁居剑川境内的汉族先民,几经繁衍演变,部分最终融合为白族,至今汉族人口比例在当地仅维持在5%左右。由此可见,在剑川当地,汉族是一个人口相当少的民族,在以白族为绝对主体的少数民族居住环境中,汉族的语言乃至文化必然会受到当地少数民族的影响。以语言为例,当地的少数民族一般既能说本民族语言又能说汉语,但他们在说汉语时,具有较强的民族音腔调,其中又以“白族所操汉语方言比较突出,当地称土汉话”〔10〕301。剑川这种以白族为主体的少数民族所说的“土汉话”,一定程度上融入了本民族语言中的一些成分,从而使得当地所说的“土汉话”呈现出较为突出的地域方言特色,其中古日母在剑川方言中清擦化演变为s母,就是受当地语言接触影响而呈现出的语言特点之一。

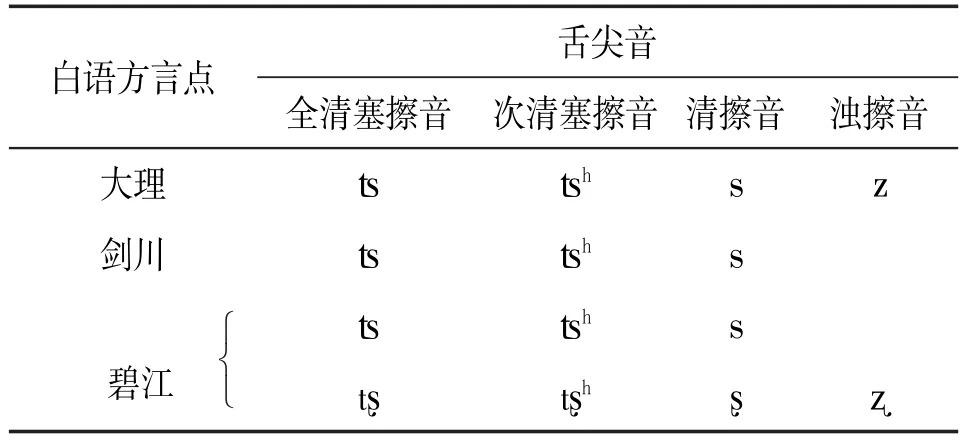

从上面的论述可以看出,剑川是以白族为绝对主体的民族聚居地,而从当地把本地方言称为“土汉语”来看,说明当地汉语受白族语言的影响是非常大的。可现在需要解释的是,白族聚居的地方不仅剑川一处,据统计,全国3∕4的白族人口都分别聚居在大理白族自治州各县市〔11〕,缘何古日母仅在剑川方言中清擦化演变为s母呢?究其原因,其一是白族在大理州其他县市的比例都不似剑川这么高,如大理市白族约占68%(汉族约占24%)、云龙县白族约占72%(汉族约占12%)、鹤庆县白族约占57%(汉族约占34%),其他县市的白族人口均未超过当地总人口的一半,因此,大理州其他县市的汉语受到白语的影响自然就没有剑川这么大了,但这还不是根本原因。中古日母在剑川方言中产生清擦化演变的根本原因,是受白语剑川方言的影响所致。云南的白族主要集中分布于滇西北的大理白族自治州,而据研究,白语“分大理(南部)、剑川(中部)和碧江(北部)三个方言”〔12〕,而这三个白语方言的舌尖音类型和数量存在差异。其中,白语大理方言有一套舌尖音,即舌尖前音ʦ、ʦʰ、s、z;白语碧江方言有两套舌尖音,即舌尖前音ʦ、ʦʰ、s和舌尖后音tʂ、tʂʰ、ʂ、ʐ;白语剑川方言仅有一套舌尖前音,但只有清音ʦ、ʦʰ、s,没有浊音z。具体可参见表3。

表3 白语大理、剑川、碧江三个方言点的舌尖音对比

根据明代反映云南官话的《韵略易通》(公元1442年)记载,中古日母字在明代的云南官话中是读ʐ母的〔1〕152,这说明剑川方言中古日母今读清擦音s母,是由原浊擦音ʐ母演变而来的,即它们发生了由ʐ到z的演变。从表3可以看出,白语大理方言和碧江方言都有对应的浊擦音ʐ/z母,这样当后来的汉语随汉族进入这些地方,当地的白族等少数民族自然会用本民族语音中已有的音位去对应汉语的音位,故今大理汉语方言中古日母今读舌尖前音z母,如“人zɚ31、肉zu31、弱zo31”等〔6〕28(但值得注意的是,大理话在20世纪40年代是读ʐ母的,即大理今z母演变自原ʐ母),碧江汉语方言仍读舌尖后音ʐ母。但白语剑川方言音系中并没有浊擦音ʐ/z母,故当汉语于明代传入剑川时,剑川当地的白族在学习汉语的过程中,很容易用本民族语音的ʦ、ʦʰ、s去对译汉语中的ʦ、ʦʰ、s和tʂ、tʂʰ、ʂ,可却难以找到相应的音位去对译汉语的ʐ母,这样原汉语中的ʐ母就受到了孤立,于是根据语音相近归并的原则,剑川当地的白族便会倾向于用自己母语音系中的清擦音s母去代替汉语中的浊擦音ʐ母(二者发音部位相同,只是发音方法存在清浊的差异,而浊音清化是汉语内在语音发展演变的一种趋势),这就是剑川方言中古日母发生清擦化演变(ʐ/z→z)的外在原因。

结语

中古日母在剑川方言中今读清擦音s母,这在西南官话中显得很特别,因为中古日母在西南官话中是基本是以读浊擦音ʐ/z母为主体的(甚至在整个官话方言中也是这样)。根据分析,剑川方言中古日母今读清擦音s母,是由原发性音变的内因和接触性演变的外因共同作用的结果,其中,后者是促成其产生清擦化演变的外在根本原因。浊音清化、日母在音系中的孤立性及其不稳定性,决定了日母在音系中的易变性,这是其产生演变的内因,但对于剑川方言来说,受白语剑川方言的接触影响,才是诱发日母产生清擦化演变的外在根本原因。剑川白族占当地总人口的九成以上,汉族所占比例不到一成,而且是明代及其之后方才迁入进去的,可见白族的语言文化在当地属于强势的一方。白语剑川方言音系中没有浊擦音ʐ/z母,但有清擦音s母,这样在强势白族语言文化的影响下,当地人们在语言习得中,根据语音近似归并的原则,就很容易把剑川早期汉语中古日母读浊擦音的ʐ/z母,混读为清擦音s母,久而久之,中古日母在剑川方言中,就由其较早时期的ʐ/z母演变为如今的s母,这是特殊人文背景下产生的特殊音变。

其实,剑川方言中古日母发生清擦化演变读s母的现象,放到整个汉语方言中来看,都具有非常突出的地域性特征。据调查资料显示,目前仅有广西的宾阳平话、玉林粤语和桂林、柳州官话等极为有限的方言点,存在少数甚至个别古日母字今读s母的情况,例如,宾阳平话有“儒如然燃乳若辱褥忍壤”等字、玉林粤语有“如然燃”等字〔13〕,桂林和柳州官话有“芮”等字〔14〕。究其原因,广西这些方言点中古日母极少数字读清擦音s母的情况,估计是音近同化替代的结果,应属于较为晚期的演变类型。根据调查,这些字在当地“都是非口语常用字”〔13〕,而日母在这些方言点中多读零声母或ɲ等声母(音系中并没有ʐ/z声母),因此,当这些作为非口语常用字以文读音(ʐ/z)的形式,在后期进入这些地方时,并无相应的声母与之对译,故其以音近而混入原音系中的s母并不难理解。但它们与剑川不同的是,中古日母字在今剑川方言中除止摄开口字外,都较为整齐地读清擦音s母,而广西的宾阳平话、玉林粤语和桂林、柳州官话只是少数甚至个别字发生这种变化,原因是广西这些方言点中古日母的早期读音较为稳固,后入的非口语字一般来说只能融入或被替代。但剑川当地早期只有以白语为主的少数民族语言,汉语属后来进入的语言,那么,在剑川以白族为主的少数民族在汉语习得过程中,自然会迁就当地的剑川白语音系,故中古日母在剑川汉语方言中才会较为整齐地清擦化演变为s母,因此,其具有较为突出的地域性特色。

剑川地理位置特殊,是历史上“蜀身毒道”和“茶马古道”的重要交通要冲,其特殊的人文环境使得当地的汉语方言呈现出较为突出的地域性特征。实际上,除了日母读清擦音s母外,剑川方言还有很多值得注意的特殊语音现象,如中古的遇摄今读洪音出现两分的现象(如“猪”读ʦv ı 44、“租”读ʦu44)、前鼻音混入后鼻音(如“三桑”同读saŋ44、“金经”同读ʨiəŋ44)等等,其演变缘由非常值得关注。对剑川方言的这些探究对于挖掘地方语言文化资源和丰富汉语方言(特别是在语言接触方面)的研究理论,都具有重要的参考借鉴价值。

〔1〕胡安顺.音韵学通论〔M〕.北京:中华书局,2003.

〔2〕牟成刚.西南官话音韵研究〔M〕.北京:中国社会科学出版社,2016:41.

〔3〕黄典诚.汉语语音史〔M〕.合肥:安徽教育出版社,1993:97.

〔4〕王福堂.汉语方言语音的演变和层次〔M〕.北京:语文出版社,2005.

〔5〕徐通锵.历史语言学〔M〕.北京:商务印书馆,1991:79.

〔6〕云南省地方志编委会.云南省志(卷五十八)〔M〕.昆明:云南人民出版社,1989.

〔7〕杨时逢.云南方言调查报告〔M〕.台北:台湾商务印书馆,1969.

〔8〕林焘.日母音质考〔M〕∕∕林焘.林焘语言学论文集.北京:商务印书馆,2001:317-336.

〔9〕赵振铎.音韵学纲要〔M〕.成都:巴蜀书社,1990:47.

〔10〕剑川县志编委会.剑川县志〔M〕.昆明:云南民族出版社,1999.

〔11〕《云南省情》编委会.云南省情〔M〕.昆明:云南人民出版社,2009:934.

〔12〕云南省地方志编委会.云南省志(卷五十九)〔M〕.昆明:云南人民出版社,1998:69.

〔13〕覃远雄.桂南平话古见组声母和日母的今读〔J〕.方言,2006(3):228-338.

〔14〕广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志·汉语方言志〔M〕.南宁:广西人民出版社,1998:663.