基于图像转向的视觉文化回归

——以影像文化视角看摄影

林 勇

(福建信息职业技术学院传媒艺术系,福州 350003)

随着数码技术的普及,21世纪的今天,影像已然成为大众文化传播、信息交互的主媒。字符文化长期的霸主地位因影像空前的受用度而被极大削弱:现实中处处以影像为技术媒介的视觉消费方式蔚然成风。这不免令我们联想到一个文化现象,即人类史前没有文字时的图像(岩画)与当下流行的图像(影像)两者间的内在关联:图示语言的共性——模拟的、象形的、可辨的、文化的。这其中是否暗示着一个信号,即以视觉本能的直释性为文化特征,导致视觉文化回归于图像?本文带着以影像为媒介之新图像转向的文化思考,就其无障碍传播力之动因促成视觉文化回归图像展开综述。

一、影像的物质性

(一)存在与表征

影像的物质性源于对所有存在的视觉参与。不论自然或人因,皆为物质化。因于光照作用,各种物质显出不同的内在构建和肌理表征,使我们一眼以辨之,知之。诸多事实表明,摄影影像是大众文化时代最受宠的传播利器。它经由镜头的浓缩聚焦,感光元器件的感应,摄者的审美视角,把相对游移的动态世界转化为静态的成像——间接的物质世界。其成像仍然保持了最初的物质特征,只是彼物质表征与此物质表征是建立在时空转换后的像符上。这种无需视知觉系统的切换结果,为我们的记忆存储与意识的随时延展提供了可以用形象来一一对应的物象感知。

就摄影成像是对存在物精确再现反映的角度说,它无法做到如象征符号的文字和象形符号之一的绘画完全运用想象虚构出自由境像的可能。相反,却能将文字的事理和绘画的空间形体做出唯真的物理性呈现。马丁·海德格尔之存在理论的物理性观点,对解释摄影的光色影调即是将自然存在的物质表征转化为与视觉源相差无几的文本样式是再合适不过了。其显像与现实对等的真实感,极大释放了传统视觉文化中文法遣词与艺术赏析造成的认知障碍。

(二)视觉与直观

物质决定可视化的同时,视觉互换(对自然与对影像的感官方式)表明了影像在视觉活动中的中介角色,并非只是一个看似片段的时空静态样式,而意味着在我们认知经验中,往往需要直接面对自然观察获取的体悟行为环节被省略的可能性。在摄影术的原理与感光材料发生作用的介质物中,我们看到了让时间停滞、使瞬间成为永恒的结果:“照片是直接从现实摹印下来的图像”〔1〕。逼真的画面特性,令受众难拒诱惑。在其面前,传统图像之一的,以西方古典写实主义艺术为代表的风格与观念,被迫以颠覆性的易容术架势做出告别现实主义的让步。各种现代艺术思潮和流派的涌现,用另一种多视角多包容的态度,开启了一个艺术争奇斗艳的时代。同样的视觉生理条件,象形符号与抽象符号的传达速度是不可比拟的。字符传播难免因文化背景而受制约;绘画画种、风格的图符差异同样也挑战受众的审美。论把握对象的精准快捷,更有每秒160万张的超高速摄影机谁能抗衡;论视觉传达直效,如史蒂夫·麦凯瑞的单幅肖像摄影作品《阿富汗女孩》,仅凭借12岁少女与年龄有着极大反差的惊悚犀利的目光,就能直逼你心底,瞬即引起世界范围的强烈反响。其背后的故事竟还促使《国家地理》杂志成立了“阿富汗女童基金”,使更多的人参与到帮助阿富汗女童生活现状活动中。这种从生理学“视觉效应”到心理学“视觉感应”,再到传播学“视觉效能”的文化推演,无不被这些富有深度人文审美价值的镜头语言解读了。还没有哪一种视觉的形式能达到如影像那般可以无需“在场”而有在场的感觉。毫无疑问,视觉是人类最基本的感官系统。以至于在信息技术广泛应用的背景之下,图像的“传播”作用逐渐成为人们感知世界的直接媒介,当代文化传播也愈加倚赖图像的直观性进行交互〔2〕。

二、影像的信息性

(一)信息与拟态

既然影像是自然存在的翻版,其符号信息,着实代表着人眼对物质世界表征信息映射的原初阶段体验性感觉〔3〕,为视神经与视觉对象的瞬间碰撞。依其理,我们称之为原视觉或元视觉。毫无疑问,原(元)视觉所映照出的影像信息是原始的、自然的、生态的、新鲜的和最真实的。又由于摄影是门纪实的艺术,摄者的拍摄技术与审美意识是左右影像艺术效果的重要因素。由此得知,影像的信息兼有原(元)视觉与意识的双重性,构成拟态之下的表征、空间维度的意识性信息还原真相之特征,使我们对影像的视知觉直接跨越到原(元)视觉之前的物质存在,造成我们对真实世界的视觉感与对影像世界的视知觉如出一辙,看摄影文本等同于置身于现实世界。论信息蕴含量,早有“一图胜千言”之说。一个瞬间,一个画面,浓缩了真实世界丰富的动态信息,一种于视知觉最实惠的讯息,为受众在感官认知中享受图像带来各种视觉经验〔4〕。从空间维度上说,与绘画二维图式相近的符号码尽管转化并简化了视觉对象的时空维度,却又丝毫未削弱其空间、表征的信息面貌,这完全有赖于我们建立在视觉经验为前提下的空间联想能力所起到的作用。凭借一张内含实体视象的空间多维性、时空多样性、表征精微性之成像,我们可无障碍地观图、读图、解图。

(二)纪实与真相

我们已知,视觉与影像之间的关系恰如原(元)视觉与物质世界的关系。这种以事实为依据的拟态信息,不论在影像平民化的当下还是影像贵族化的从前,影像信息以纪实为特征的属性从未改变,也不可能改变。

20世纪60年代,有一件黑白摄影作品《铁人王进喜》。一方面,因其纪实与艺术的完美结合,成为当时的新闻摄影英雄人物拍摄典范;另一方面,却因纪实导致了中国最著名的“照片泄密案”,成为重大事件。居然可以从该影像的具体内容上被推测出如数学般的等式:狗皮帽厚棉袄的冬季穿着=北纬46°至48°区域内=齐齐哈尔与哈尔滨之间的地理区位;握手柄的架式=油井的直径;钻井台与远处油田的间距、井架密度=油田的大致储量和产量。原来,日本商业情报人员根据照片中的人物衣着、工具、环境,得出如上信息。而当我国政府向全世界征集开采大庆油田的设计方案时,他们早已设计出最佳石油设备而一举中标。由此看出,照片的信息之量大、之相真,即是通过摄影拟态诸关系的介质呈现,把实况记录与真实存在信息做了一种置换。照片中显见的各种直观信息告诉我们,影像信息表征有三:影像因纪实而真,使我们有了完全信赖的理由;影像就是物质世界的孪生,是我们随时提取视觉记忆的佐证;影像不限于简单的再现,还可以是有一定思想内容、审美导向、诉求意识的视觉文化形态。其信息的纪实属性促成了像符与事实两者间的对等度,无疑将我们之前从象征符号识别系统中曾经建立起来的信赖观,转嫁到有着纪实与真相表征的信息中。与此同时,还全面印证了皮尔斯符号学研究所确立的图标型、索引型、象征型的符号类型学样式的意象性所指。此外,摄者思维意识的注入,在获取的影像既保持着原(元)视觉的新鲜感的同时,还赋予了信息以文化象征的附加。自然是知识的源泉,视觉是接收现象信息最主要的官能。当我们的文化,我们的传媒需要用眼见的事实传递信息时,摄影的功用便不言而明。

三、影像的文化性

视觉从来与文化形影相随。德谟克里特的“影像说”,柏拉图的绘画照镜子理论,分别将视觉和视觉文化研究作了一个形象的比喻〔5〕。影像属于文化的一种类型,它不仅限于纯视觉的感官本能,还体现在符号的包容与指向性的文化层面里。

(一)符号与文化

人类视觉文明以象征符号与象形符号为代表。文字演进历史表明了其符号从象形到象征的变异,并落定在抽象的、线性的样式上。而象形符号从平面线性的象形形态到多维空间具体视觉表征的体态嬗变,被视为人类造型能力上的进步,史前洞穴岩画、儿童画与传统的西方绘画样式均可为证。摄影的出现将象形符号之艺术语言定位为最自然状态的反映——全因素样式包含了象征符号与象形符号,理所当然地被看作是复制视觉再现存在的文化图式,最终形成现代信息传播依靠像符与图语并置为视觉导引的大众通俗文化。不论是象征符号还是象形符号,其间的关联性有足够的理由说明,符号的文化样式不同,视觉传达的目标是一样的,但收效完全不一样。

文化符号的历史,见证了人类早期文明源于自然观象,觉于图像,形于物质,可看,可感。当文字简化到只是象征符号的那一时刻起,即意味着文字已失去当初的征表意指,以最高级的文化方式(抽象性)呈现,终结了我们视觉的本能能力。面对类如四十七言天城体字母组成的莫测的梵文佛经,到哲学巨著《纯粹理性批判》康德的晦涩、纯粹的抽象字符以及思想家们的精神文化厚度,着实不是常人学识可以触碰的。绘画于巫术、记录、装饰等的实用性,于模拟自然、思想情感表达的技艺性,于文化、艺术、视觉的展示性,使其有了属于字符以外的,有视觉有想象的智慧图示功能。我们常用美如画来形容视觉现象的惊艳可人感,其实从另一个层面道出了美是绘画艺术所具有的典型视觉特征。摄影的出现,被当作一种结合小孔成像原理新的绘画方法,即“一种根据文艺复兴开始以来画家所用的暗室把形象固定下来的化学方法”〔6〕,在效果方面轻而易举地达到写实风格绘画竭力想要的那种符合自然毫无差池的状态。画意摄影代表人物郎静山在《静山集锦》画册的序言里,就摄影与绘画之画理性的艺术共同点有过如下描述:“……摄影为图画,绘画亦为图画,其工具虽异而构图之理则相同,尤以集锦之法,更能与画理相通。”从图像构成原理上说明两者间的相似性。摄影不但在拟像、时间、实现方式上全面撼动了绘画不可一世的纪实符号,且还能体现经计算机后期处理的绘画性。甚至也可以做到具有证明人的潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”的超现实主义意境。用金基德的话说“决心要让全世界处于半是不解,半是震惊的状态中,直到最后给它一个满意的表现,或是骇世惊俗的表现”〔7〕。文化符号的现实性决定了摄影影像视觉文化的归属定义,尽管说还有其他因素。

(二)感性与参照

起因于图像的文化转向,依托的是快餐文化时代需要与之相适应的文化模式,造成其世界通识语言流行的大趋势。影像以等同自然原真形象的图语符号——直观、感性、参照、图示的方式,把大众文化传播最重要的通识性标准特征加以最大化的释放。曾经的《看图说话》,借助绘画语言,传递浅显的画意内容。在他们身上,体现了人的视觉神经官能对象形符号怀有本能的好感。

心理学研究表明,常人的心理喜好也总是倾向象形多于抽象。影像符号的文化属性,除了影像信息反映出来自我们与自然朝夕相处中逐步形成的认知外,摄者的思维、审美、智慧是非自然的后因表现。但凡同样的对象,视角、时间、景深、色温等差异,都将形成不同的影像,由此给受众带来不同的感受、思考,即影像文化的人因表现。就影像“看”的本能上,年龄、性别、地域、国界、文化的认知度是无差异的。对之或某个物象、某个情景、某个事件,或某个过程的影像,只需投去目光,便心领神会,感性让感觉一步到位。再则,以影调为特征的影像,把所摄对象用形、体、色作高保真的复制,勾兑出足以让所有人都感到这是一份文化与生活的鸡尾酒——便携式的思维素材。当快生活由不得我们耗费过多的时间去品味慢生活的奢侈时,面对符合快餐文化特征,客观、直接、易识的现代信息载体的幅面影像,我们便识其意义和魅力了。影像的文化承载可以是单纯的表象,也可以是深邃的物化思想。影像与庶民认知观的拟、俗、亲的文化样式,是以物应像的高辨识度视觉文化符号,无形间解决了多元文化交叉造成的传播樊篱,影像当道如水到渠成。

(三)娱乐与消费

影像视觉消费之所以作为一种现象级文化,它更多体现在象征大众文化一分支的大众摄影热和随之而来的影像传播。尽管说太多以大众为主诉对象的摄影,将感性放在首位,让应景图式的任意再现去实现和满足自觉欲望带来的愉悦,罗兰·巴特的摄影图像修辞理论说之“悦”,形象证明了这一观点。同时,它还建立在娱乐和商业双性并行为基础的背景上〔8〕。此外,现代社会完全处在凡视觉必商品的可能性所包围,商品与形象之间即构成了现代消费社会无穷尽的景象。由于影像大量应用于商品信息传播,受众在接受广告信息的同时,也接受了文化传播的洗礼,并最终达成与信息传播共识的心理契约。影像纯粹的信息指向功能,被符号化消费社会大众寄予了心理慰藉的一种满足〔9〕。消费的娱乐心态使消费充满快乐。影像代言的直接方式,令所有顾虑于眼见为实中解除。

此外,摄影的大众行为和作为记录瞬间的艺术,均使其在具体的拍摄中,多难有发挥严谨思考的可能,基本流于一种对现象或过程凝固的快慰行为。影像娱乐化可看性和感染力的标准,使人禁不住参与其中。数码智能化技术导致影像获取几乎零成本化、随手化,近乎随意的拍摄行为让快感萌生。图片反映的各种生活趣像,图片变为简化了的思想,图片即景实时分享的满足,皆饱含在娱乐文化的交互中。法兰克福学派的代表人物霍克海默·阿多诺认为,这种娱乐是以无能为力为基础的。享乐是一种逃避,逃避对现实的恶劣思想进行反抗。娱乐消遣作品所许诺的解放,是摆脱思想的解放,而不是摆脱消极东西的解放〔10〕。尽管我们在娱乐文化现象中看到和感受到的信息不完全是娱乐成分,但至少其文化生态折射出的是现代人持有的一种轻松简单的生活态度。

四、影像的审美性

摄影既然早已被纳入艺术的范畴,就必然作为审美的载体承载一切关于人文艺术的视觉性、思想性、内容性、形式性等要素。

(一)形式与表现

以实证叙事的摄影,唯客观性是其冠于其他视觉媒介突出的特质所在。从艺术的角度看,摄影的记录性再现多于审美意识的再现,但无损其作为艺术一员而具有的审美价值。摄影的形式美主要表现在两方面(暂且撇开内容的思想性)。首先涉及对“形状、线条、明暗、质感、立体感”的视觉要素,运用“对比、节奏、优势、平衡和统一”的构图原理展开观察取景〔11〕。常态化的标准构图样式很难满足其形式美的要求。摄影的构图多借鉴绘画艺术,如中国画传统的大面积留白式、现代意味的满式、设计艺术的块状分割式、偏离视觉中心失重式,大仰视、大俯视、缺损特写式等影视化构图等。这些镜头语言的运用,都将为形式美增色添彩。借用中国摄影协会副主席王文澜在一次摄影国展评选中所说“我喜欢看到的照片,是我没见过这样拍的”颇为贴切。其次,是数码后期的色彩和影调的处理。色彩上分别有从冷到暖的色相调节、从灰到纯的饱和度调节;明度上由暗至亮的调节;对比度方面的由弱到强;锐度方面由模糊到肌理化。彩色与黑白的对比应用,低调、高调、灰调、纯色调的运用,强对比度等,也是同样重要的表现形式。

(二)艺术与法则

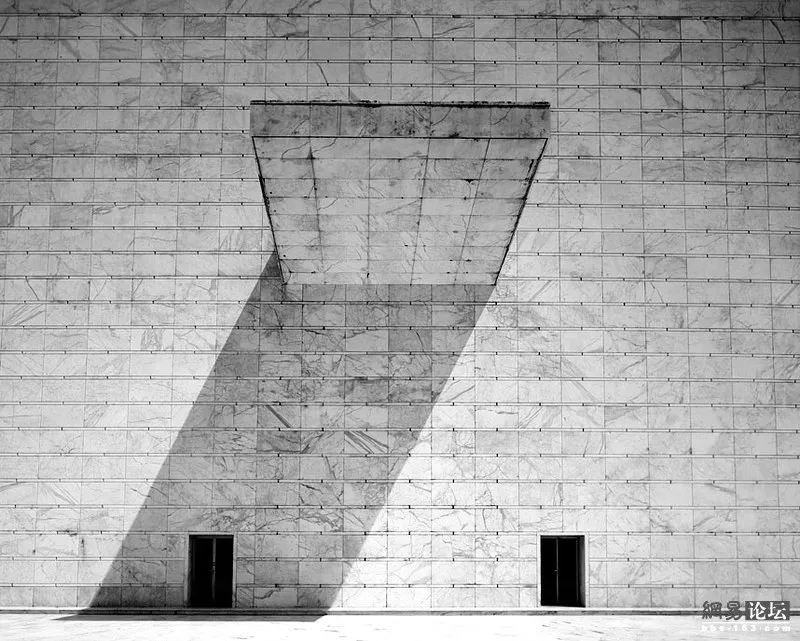

评判艺术的标准与否不在于客观或主观,用脑的思想与“用手的思想”相结合,“把不可说的东西做出来”〔12〕,启迪审美思辨。现代数码摄影在原有基础原理上,将计算机与艺术、文化与传播、商品与经济的有机整合,运用独到的想法、巧妙构思、有见地的意识去提升其艺术性的可能。摄影的艺术身份并不等于所有影像都是艺术。艺术不可复制与发挥自由想象的基本标准从未改变。模仿论、本体论、思想论、观念论、形式论等,始终是艺术行者不同的审美追求。主流与非主流,模仿的源头不变,只是对模仿的理解所产生的样式发生了变化,牵动受众由官能到心理的触动性享受——审美,审丑并置。有符合美的典型形象,有鲜见的流逝瞬间,有纯粹的光影组合。意大利摄影师Martina Biccheri的作品《建筑》(见图1),就是一幅极其单纯而颇有意思的平面构成。居中式视角构图被456块长方形大理石经纬线整齐分割,似乎是平面设计中的“底”。正中央凸起的雨披构件在光作用下,向左下方投出斜向的菱形阴影,则巧妙地破了“底”的同样和重复,还与浑然一体平面空间的周正秩序,形成直与斜、静与动、平与凸的美学形式对比,似乎是平面设计中的“图”。而底部左右两个黑色的长方形小门,于颜色的反差、位置的分布、面积的大小上,似乎是有意识的点睛之笔,趣味之形。这些因素赋予作品以奇妙纯粹的造型修辞学意味,大有“靠想象产生出诗歌一般被虚构出的韵味”〔13〕。

图1 摄影作品《建筑》

(三)意识与评价

视觉审美活动中,我们惯于站在美学评判的立场,用苛刻的审视目光去评价对象(摄影影像):题材选择,主题构思,镜头语言,技术技巧等。摄影的记录性决定了题材、主题的特殊地位,如受关注的重大事件、公众人物;敏感的艾滋病、吸毒、色情;或被忽略的社会底层、微小生命;有意思的自然现象、情景、情态等。艺术表现,形式是构建作品出彩的钥匙。或自然的、艺术的感性形式,或严谨的理性形式,通过影像语言技术技巧的合理运用,表达出有见地的审美取向。优秀摄影作品,是最能“运用对象和事件来表现特定主题和概念的方法的把握”,以及关于“人类心灵的基本倾向方法把握”的组织〔14〕5。影像题材的自然性,首先为我们提供了前“图像志”式的展示性描述而有的审美关注。Kevin Carter的摄影作品《受灾的儿童正爬向联合国粮食计划署》,描述了一个正爬向联合国粮食计划署目的地的骨瘦如柴的儿童,他奄奄一息的弱小躯体无力地趴在地上,身后,一只眼神冷漠的秃鹫等着饱食这即将死去的孩子。我们看到了令人心碎的将要发生的生死场景,接着是由“图像志分析阶段”的视觉深入所形成的追思:事由现象→背景→因果;而后,引申出对象征生命源之“内在意义”的综合意识的行为导向〔14〕23-72:不仅是震惊下让人顿生怜悯的感触,还有自觉意识的被唤醒与伸出援手的愿望。

艺术源于自然的现象告诉我们,视觉审美的产物总是与物质的现实紧密相连。因此,我们将关于审美的一切衍生物称之为“唯物”的意象和学术性的交叉思维〔15〕。尼采唤艺术为“治疗魔力的意象”〔16〕。这些告诉我们,审美的意象是人因的主观表现,物质性是广义的存在和狭义的个体客观属性。摄影从另一角度为我们揭示了艺术审美必须经由像的物质与物质的像为途径的原理,只是艺术表现的物质像与现实对应存在因审美视角的差异而差异。

总之,视觉文化终究还是以视觉的方式扮演着文明进程角色。而其间影像催生了视觉文化抑或新图像转向的新文化样式。图像转向的博弈是象征性文化样式与象形性文化样式的博弈,是思维功能与视觉功能的博弈。其结果无疑显示出,影像受宠是因唯视觉功能之象形性文化样式迎合了人的视觉本能。我们再次将人类史前文明之图像与当下大众文化之图像,放在这期间漫长的文化更迭演进的比较中,就不难看出文化演变之路径——始于象形(感知),盛于象征(抽象),转于象形(机械),即从物质到精神再到(新)物质。其理论核心立据便是因影像更符合直观和传播便利要求而成大众文化媒介。影像彻底解决了现代视觉文化传播跨域、跨界、跨文化背景的限制。它早已超越了文化自身的樊篱,辐射出多重属性的时空光影之魅力,不愧为这时代无障碍的文化媒介。视觉文化回归图像正是以视觉本能的直释性得以繁荣。

〔1〕苏珊·桑塔格.论摄影〔M〕.黄灿然,译.上海:上海译文出版社,2008:23.

〔2〕邱湘敏.从视觉心理看时尚杂志封面营销〔D〕.广州:暨南大学,2010.

〔3〕鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉〔M〕.北京:中国社会科学出版社,1984:8.

〔4〕谭善明.图像修辞与意识形态的超越:罗兰·巴特摄影图像理论论析〔J〕.北方论丛,2012(2):58-62.

〔5〕刘晋晋.敲响图像:W.J.T米切尔与视觉文化的新方向〔D〕.北京:中央美术学院,2010.

〔6〕顾铮.世界摄影史〔M〕.杭州:浙江摄影出版社,2006:82.

〔7〕王琳.韩国导演金基德与朴赞郁作品中的超现实主义元素〔J〕.电影文学,2013(6):22-23.

〔8〕李明.大众文化语境下的大众摄影〔D〕.北京:清华大学,2010.

〔9〕倪磊.符号化消费语境下的影像广告语言研究〔D〕.北京:北京服装学院,2010.

〔10〕包桂芹.霍克海默、阿多诺《启蒙辩证法》研究〔D〕.长春:吉林大学,2008.

〔11〕本·克莱门茨,大卫·罗森菲尔德.摄影构图学〔M〕.姜雯,译.北京:长城出版社,1983:137.

〔12〕邱志杰.总体艺术论〔M〕.上海:上海锦秀文章出版社,2012:62.

〔13〕培根.学术的进展〔M〕∕∕伍蠹甫.西方文论选.上海:上海译文出版社,1979:246.

〔14〕欧文·潘诺夫斯基.图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题〔M〕.戚印平,范景中,译.上海:上海三联出版社,2011.

〔15〕德波拉·切利.艺术、历史、视觉、文化〔M〕.杨冰莹,梁舒涵,译.南京:江苏美术出版社,2010:3.

〔16〕约斯·德·穆尔.后现代艺术与哲学的浪漫之欲〔M〕.武汉:武汉大学出版社,2010:51.