信任与放权:社会信任影响管制需求的中国证据*

徐建斌,李春根,祁毓

一、引言

自党的十八大以来,我国进入了全面深化改革的新时期,经济体制改革的核心问题是要处理市场与政府的关系,让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,其关键是要转变政府职能*中共中央.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[M].人民出版社,2013。。因此,本届政府自成立之初,便着力推动简政放权改革,也取得了显著成绩。三年多来,经过不懈努力,国务院部门共取消和下放行政审批事项618项,占原有审批事项的36%,本届政府承诺的目标提前超额完成。此外,连续两次修订政府核准的投资项目目录,中央层面核准的项目数量累计减少约76%,95%以上的外商投资项目、98%以上的境外投资项目改为网上备案管理;多数省份行政审批事项减少50%左右,有的达到70%*李克强.深化简政放权放管结合优化服务,推进行政体制改革转职能提效能[N].人民日报,2016-05-23。。毋庸置疑,简政放权改革通过减少政府对市场活动的直接干预,对于应对当前经济下行压力、促进经济提质增效、推动大众创新万众创业、提高政府现代治理能力等方面具有重要意义。

与此同时,我们要清醒地认识到,政府管制之所以在世界各国广泛存在,是由于市场外部性导致的市场失灵催生了居民对管制的需求(Aghion et al.,2010;Dimitrova-Grajzl et al.,2012)。因此,在很大程度上,居民对管制的需求是政府管制的微观基础*例如,2016年我国电信网络诈骗案件频发,严重影响广大群众安全感,特别是学生遭电信诈骗导致受害人猝死或自杀的事件引起了社会广泛关注。在此背景下,2016年9月23日,最高人民法院等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通知》,要求电信企业要确保到2016年10月底前全部电话实名率达到96%,年底前达到100%。毫无疑问,在广大民众的管制需求影响下,政府对电信与银行部门的管制将强化。。那么,这种由市场外部性催生的管制需求受到哪些因素的影响呢?众多学者的研究均表明,社会信任水平对居民的管制需求具有重要的影响作用(Aghion et al.,2010;Bjørnskov and Svendsen,2013;Pitlik and Kouba,2015)。原因在于,社会信任能够影响由市场负外部性造成的个体预期损失,从而作用于管制需求。一般而言,社会信任水平越高,市场负外部性导致的个体预期损失就越低,个体对政府管制的需求就越低。反之,在社会信任水平较为低下的状况下,为规避或者减轻市场负外部性导致的较高预期损失,个体倾向于强化政府管制。换而言之,居民的管制需求受到社会信任的影响与制约,如果上述机制在中国也存在,那么在推进简政放权、放松管制改革的同时,必须推动加强社会诚信体系建设等相关配套改革,这样才能持续深入地推进简政放权改革并达到预期的改革效果。

事实上,近年来我国社会信任状况不尽如人意。2013年中国社会科学院发布的《中国社会发展年度报告》指出,目前最为严峻的问题是“社会是非标准模糊”和“社会信任危机”,这是急剧社会变迁所必然带来的道德失范表现。近年来,从2008年的毒奶粉事件、2010年的地沟油事件,到2011年“老人摔倒不敢扶”现象、2014年层出不穷的“碰瓷”事件,再到近期日益严峻的医患关系等等,无不折射出我国社会愈发严峻的社会信任危机问题。低水平的信任对社会和经济的损害是显而易见的,它导致交易成本急剧增加,社会分工受到阻碍,并将长期影响一个地区的经济发展(张维迎、柯荣住,2002;史宇鹏、李新荣,2016)。此外,社会信任水平还对微观个体的公共政策偏好产生重要影响(Aghion et al.,2010),而个体的公共政策偏好是宏观公共政策的民意基础,也直接影响到宏观公共政策的执行效果。然而,遗憾的是,社会信任水平影响居民公共政策偏好的研究还较为有限(Dimitrova-Grajzl et al.,2012)。在中国,居民的信任状况是否影响其管制需求,如果有,其影响效应如何,以及信任状况对不同群体的管制需求影响是否存在差异,这些问题在既有的文献中尚未得到合理的评估与分析。

有鉴于此,本文使用1989-2012年间的4期WVS中国数据,首次实证研究社会信任水平对我国个体层面管制需求的影响。与既有相关文献相比,本文可能的贡献主要体现为以下两个方面:(1)国外学者以发达国家或者中欧地区数据为样本,对信任水平与居民管制需求的关系进行了考察(Aghion et al., 2010;Dimitrova-Grajzl et al., 2012;Pitlik and Kouba, 2015),尚缺乏以中国数据为样本的研究。中国作为一个由计划经济向市场经济转型中的发展中大国,不仅是一个政府管制型的经济体,而且在制度文化等方面与欧美等发达国家存在系统性差异(陈冬华等,2008;陈刚,2015)。因此,以中国数据为样本研究不仅可以为相关研究提供来自中国的经验证据,而且还能对比相关研究结论的联系与差异,从而进一步丰富和发展相关研究成果;(2)根据数据结构的特征,本文采用多种回归方法,对主要研究结论进行稳健性检验,并以1月份平均气温作为信任水平的工具变量,采用工具变量法,对回归方程中可能的内生性问题进行分析,以保证研究结论的可靠性。

利用4期的WVS中国微观调查数据,本文研究发现,社会信任水平显著地降低了居民的管制需求。平均而言,社会信任每提高一个标准差,居民的管制需求降低3.75%。工具变量估计进一步证实了基本研究结论的可靠性。此外,社会信任水平对管制需求的影响在不同的分样本中存在一定的异质性,其中,社会信任水平对中低收入、青年人与中年人阶层的影响更为显著。

本文其余部分安排如下:第二部分是文献综述与理论假说,第三部分则是对研究数据、变量定义与计量模型的详细介绍,第四部分是实证结果与讨论,结论及政策含义构成本文的第五部分。

二、文献综述与理论假说

作为“无形之手”的市场与作为“有形之手”的政府是资源配置的两种主要方式。通过供求、价格等机制,市场能够在诸多方面实现资源的最优配置,因而在资源配置中具有决定性作用。然而,垄断、外部性、信息不对称等问题的广泛存在,将会导致市场失灵的出现。市场失灵的出现为政府干预提供了合理性,以庇古(2007)为代表的公共利益理论基于公众利益最大化的目标,认为政府干预与管制能够规避或者减轻市场失灵导致的福利损失,实现资源的优化配置与公众利益的最大化。与此同时,政府管制可能出现政府失灵的问题,以Stigler(1975)、Buchanan(1984)等为代表的公共选择理论宣称,在现实世界中,政府管制者不仅可能被在位大企业等被管制对象所俘获,而且特殊利益集团可能通过游说活动对包括管制在内的公共政策施加影响,导致管制政策成为寻租的结果。由此可见,在对政府管制进行理论分析与政策设计时,对市场失灵与政府失灵加以权衡是十分必要的(Acemoglu and Verdier,2000; Dimitrova-Grajzl et al.,2012)。

国内学者们主要基于宏观层面,对管制的社会经济效应展开研究。例如,刘煜辉、熊鹏(2005)对政府管制、股权分置与中国IPO抑价的关系进行了考察,研究发现,中国市场“股权分置”与“政府管制”的制度安排是导致IPO抑价极高的根本原因。其中,政府管制产生的寻租行为显著增加了一级市场投资者的成本,进而推高IPO抑价。刘莉亚等(2013)则利用国际资本总量数据,考察了资本管制对国际资本流动的影响,研究发现,资本管制将加大国内产出冲击波动,导致资本管制对国际资本流动的作用非常有限。陈刚(2015)利用CGSS调查数据,系统评估了政府管制对个人创业概率的影响。研究结论显示,政府管制对个人的创业概率具有显著的负向影响,平均而言,样本城市的政府管制指数每提升一个标准差,个人创业的概率下降约1.68个百分点。郭蕾、肖有智(2016)基于公共福利提升的视角,实证考察政府规制改革的效果,研究发现,以价格规制和进入规制为代表的中国政府规制改革并未促进公共福利的提升。

基于微观层面的管制需求及其影响因素的研究却相对不足,笔者目前能够搜集到的相关文献较为匮乏。事实上,居民对政府管制的需求是政府管制政策的微观反映。对于理性的个体而言,在表达自身的管制需求与偏好时,需要综合考虑并权衡市场失灵与政府失灵对个体福利的影响(Dimitrova-Grajzl et al.,2012)。我们都知道,良好的市场秩序需要某种道德支撑,而信任是这种道德支撑中最为重要的东西(张维迎,2002)。那么,信任水平是否影响居民的管制需求?其可能的作用机制是什么?

事实上,学者们就社会信任水平与居民的公共政策选择与偏好之间的关系进行了丰富的理论与实证研究。例如社会信任与纳税意愿(Scholz and Lubell,1998;Hammar et al.,2009;Kogler et al.,2013)、社会信任与政府规模偏好等等(Bergh and Bjørnskov,2011;Bjørnskov and Svendsen,2013)。那么,作为公共政策偏好的重要组成部分,居民的管制需求如何受到社会信任水平影响呢?根据公共利益理论,市场中广泛存在的负外部性问题是催生居民管制需求的主要因素之一。假设在市场经济活动中,具有公民精神的个体不会对他人施加负的外部性,而不具有公民精神的个体则对他人施加负的外部性(Aghion et al.,2010;Pinotti,2012),在其他条件不变的情形下,如果社会信任水平较高,即大多数人都值得信任,个体将预期其他人不会对其施加负的外部性影响,进而减少对政府管制的需求;反之,如果社会信任水平低下,即个体之间相互不信任,个体对政府实施严格的管制制度需求程度就较高,主要是因为:一方面,信任水平越低,个体参与市场经济活动的概率越低;另一方面,信任水平越低,他人对自己可能施加的负外部性影响就越为严重(Aghion et al.,2010),个体预期的福利损害就越大。假设y表示个体预期的福利损害,其公式可以表述为:y=f(strust) ,且满足:dy/d(strust)π0,即社会信任水平越低,个体预期的由市场失灵导致福利损害就越大,从而增加其对政府管制的需求程度。

一些国外学者也从实证角度证实了社会信任水平对个体管制需求的重要影响。例如,Hochberg et al.(2009)、Zingales(2009)等研究表明,公司的丑闻与随之而来的财政危机会导致公众信任水平的急剧下降,从而提高公众对管制的需求。Dimitrova-Grajzl et al.(2012)以欧洲与中亚国家为样本,基于LITS(Life in Transition Survey)数据,研究发现,社会信任对居民的管制需求具有显著的负向影响。Pinotti(2012)则基于WVS数据中的发达国家样本,分别从个体与国家层面研究社会信任对政府管制的影响,研究发现,社会信任对居民的政府管制需求具有显著的负向影响,而且这种影响在内部人与外部人(insiders and non-insiders)之间存在明显的差异性。近期,Pitlik and Kouba(2015)利用40个OECD与EU国家1990-2013年的微观调查数据,研究了不信任水平对管制需求的影响。实证结果显示,社会信任水平对其管制需求具有显著的负向影响。

作为转型中的大国,与欧美等发达国家相比,我国的市场经济体制尚不够完善,市场中广泛存在的外部性问题将直接催生社会大众对政府管制的需求,而社会信任水平作为市场失灵的润滑剂,能够有效缓解负外部性导致的市场失灵对个体预期福利损害的影响程度,因此被称作维护市场经济秩序的“隐形眼睛”(杨居正等,2008)。根据上述理论分析,我们提出如下理论假说:

居民的社会信任水平与其政府管制需求负向相关,即居民的社会信任水平越低,其对政府管制的需求越高,反之亦然。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源与说明

本文所利用的微观调查数据来源于1989-2012年世界价值观调查数据(World Value Survey, 简称WVS)。该数据库采用PPS抽样方式对全球居民的信念、价值观和对世界的看法等等进行调查,囊括了100多个国家与地区,调查范围内的人口占世界人口的90%以上,是全球最大的非商业性跨国调查。相关机构在中国大陆已经共进行了5次调查,调查年份分别为1990年、1995年、2001年、2007年与2012年。这5次调查分别是由中国统计信息咨询服务中心(1990年)、盖洛普中国(1995年)与北京大学中国国情研究中心(2001年、2007年、2012年)根据WVS提供的通用调查问卷来组织实施的。值得指出的是,1990年、2001年、2007年与2012年的调查数据详细记录了被调查者所在的省份信息,而1995年的调查数据只记录了被调查者所在的区域信息(东部、西部、中部)。根据本研究的需要,为控制省份固定效应和省级层面的宏观变量,本文最终选取了1990年、2001年、2007年与2012年这4个年份的中国部分数据,调查范围涵盖了除天津之外的中国大陆其他30个省、直辖市、自治区*1990年被调查的省份包括:北京、辽宁、吉林、上海、江苏、福建、江西、湖北、贵州、陕西、新疆等11个省(直辖市或自治区);2001年被调查的省份包括:北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西等24个省(直辖市或自治区);2007年被调查的省份包括:北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、陕西、新疆、海南、宁夏等23个省(直辖市或自治区);2012年被调查的省份包括:北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、重庆、甘肃、青海等24个省(直辖市或自治区)。。其中,1990年的样本数为1000个,2001年的样本数为1000个,2007年的样本数为1991个,2012年的样本数为2300个,共计6291个样本。

根据本文的研究需要,对调查样本数据进行了如下处理:(1)剔除居民管制需求变量的无效样本,即对相关问卷回答为“不知道”、“不回答”的样本数据;(2)剔除信任变量的无效样本,即对社会信任变量问卷回答为“不知道”、“不回答”的样本数据。最终,1990年获得809个有效样本,2001年获得799个有效样本,2007年获得1461个有效样本,2012年获得1956个有效样本,共计5025个有效样本,有效样本占总样本的80%。

此外,为控制社会经济发展环境对居民管制需求的影响,本文在回归方程中加入了省级层面的宏观变量,主要包括人均GDP、实际GDP增长率、失业率等等,数据来源于各省历年的《统计年鉴》与《国民经济和社会发展统计公报》。需要指出的是,鉴于宏观变量影响微观个体存在一定的时滞性,本研究的宏观变量采取滞后一期的宏观数据。

(二)模型设定与变量定义

本文的计量模型为基于个体层面的线性模型,假设个体的管制需求由以下方程决定:

yij=β0+β1xij+πXij+φZi+μij

其中,i下标和j分别表示i个省份中的个体j,被解释变量yij为衡量居民管制需求的指标,xij为衡量社会信任水平的指标,Xij为影响个体管制需求的个人特征变量,Zi为影响个体管制需求的省级宏观变量矩阵,μij为随机干扰项。

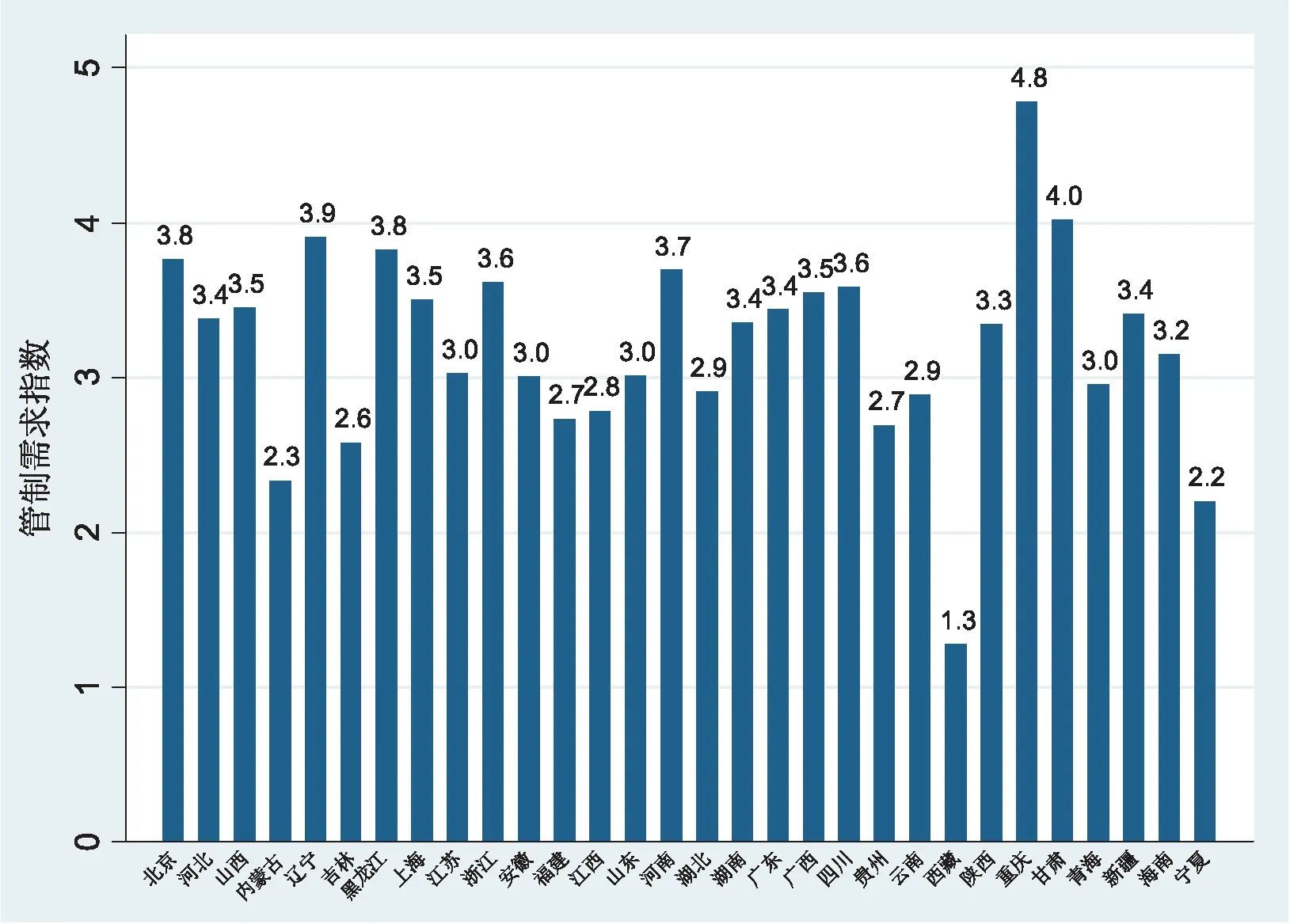

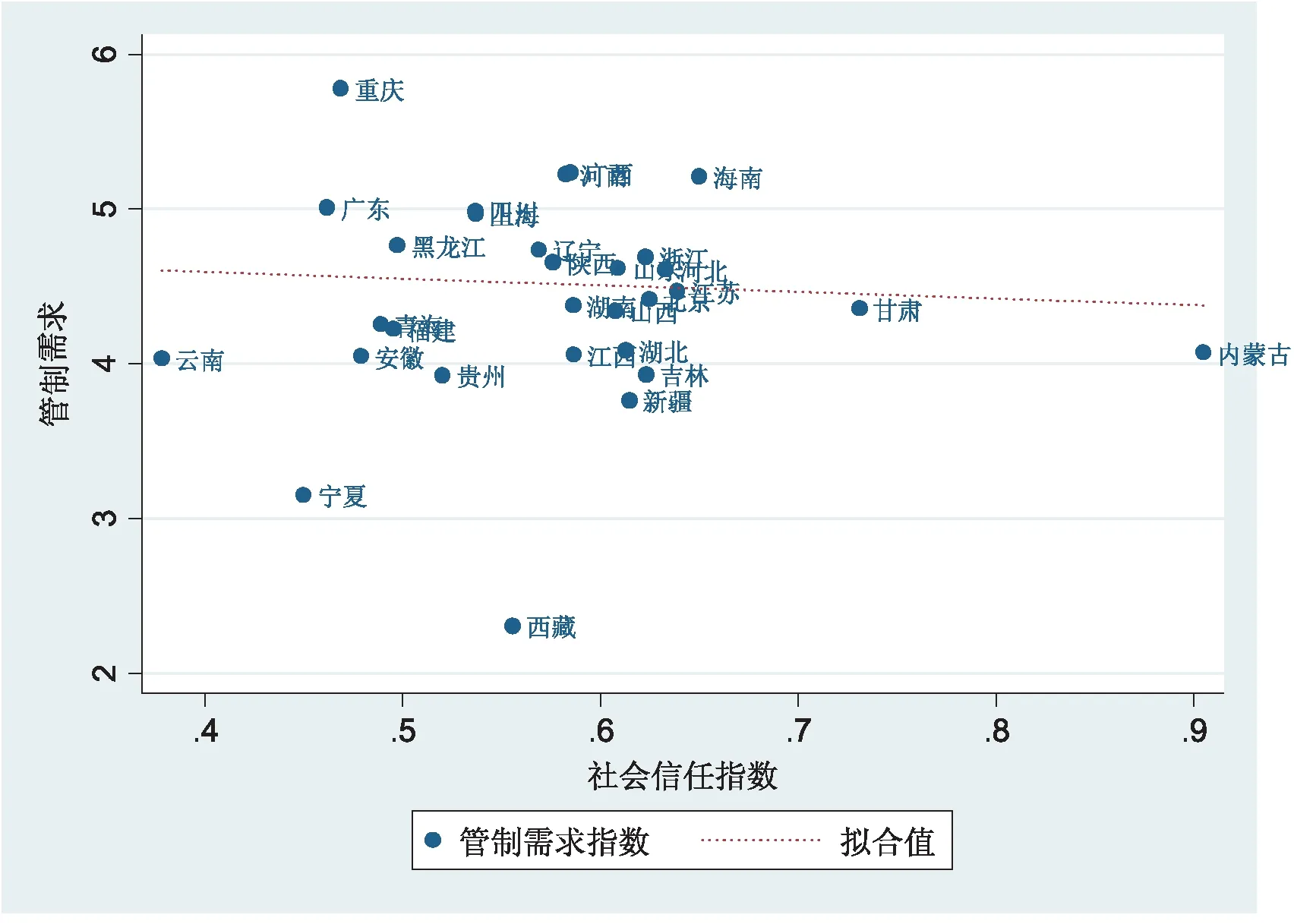

本文的被解释变量为居民的管制需求,度量的是居民对政府进行管制的支持程度*根据管制主体的不同,可以分为政府管制与非政府管制,本文定义的管制需求主要指的是对政府管制的需求。。管制是基于公共利益并依据既有的规则对被管制者的活动进行限制(Pigou, 1938;曾国安,2004)。政府管制则是指政府基于公共利益并依据政府制定的规则对被管制者的活动进行管制,与其他管制相比,政府管制的地位最高,其强制性与权威性都高于其他非政府管制(曾国安,2004)*关于管制与政府管制的概念界定、存在的必要性、分类与特征等详细内容,参见曾国安(2004)、茅铭晨(2007)等相关文章。值得指出的是,政府管制有助于规避市场失灵,但也可能造成资源配置的低效率,造成社会福利的损害(门建辉,1999;曾国安,2004;陈刚,2015),因此,本文并无意区分政府管制的类型,更无意去讨论政府管制的利弊,而是主要聚焦于分析个体层面的居民对政府管制的需求程度,探讨微观个体对政府管制的态度,从而为宏观层面的放松管制、简政放权等政策研究提供微观基础。。根据政府管制的定义,居民的管制需求主要反映的是居民对政府与市场角色的看法与态度,体现为居民对政府干预相关市场活动的偏好程度。借鉴Aghion et al.(2010)、Dimitrova-Grajzl et al.(2012)、Pitlik and Kouba(2015)等国外相关学者的研究,并结合中国实际,本文以如下问卷问题来度量居民的管制需求:“竞争是有利的,它刺激人们努力工作和创新”还是“竞争是有害的,它引发人性中坏的一面”。本文认为,该问卷能够在很大程度上识别“居民对竞争的态度”,直接反映居民对政府与市场角色的看法,从而反映出其对管制的需求与支持程度。在问卷中,数值1-10表示居民对问卷的同意程度,数值越大,表明其管制需求程度越高。从图1可以看出,省份间的居民管制需求存在明显差异。平均而言,西藏、宁夏、内蒙古等省份居民的管制需求程度较低,而重庆、甘肃、辽宁、河南等省份居民的管制需求程度较高。

图1 中国大陆30省份的平均管制需求指数状况

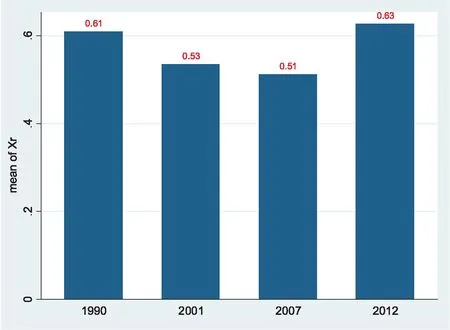

本文主要关注的核心解释变量为社会信任水平。具体的指标构建方法,采用国内外学者通用的标准度量方法(Aghion et al., 2010; Pinotti, 2012;Bjørnskov and Svendsen, 2013;李新荣等,2014;Yamamura,2014;Pitlik and Kouba, 2015;史宇鹏、李新荣, 2016)。具体而言,本文采用对问卷“一般来说,您认为大多数人是可以信任的,还是和人相处要越小心越好”的回答度量居民的社会信任水平,将回答为“大多数人是可以信任的”赋值为1,其他为0。根据表2的描述性统计,我们发现,在研究样本中,有58%的居民认为“大多数人是可以信任的”,而另外有大约42%的居民则认为“和人相处要越小心越好”。分年度的统计数据显示,我国居民的社会信任水平呈现出U型变化。平均水平从1990年的0.61下降为2001年的0.53,并在2007年进一步下降至0.51,降幅约为20%。但可喜的是,在2007-2012年间,社会信任水平有了较大幅度的提升,2012年居民的平均社会信任水平一度上升至0.63,超过1990年的平均水平。

图1 中国居民历年的社会信任平均水平

表1 变量量表

续表1

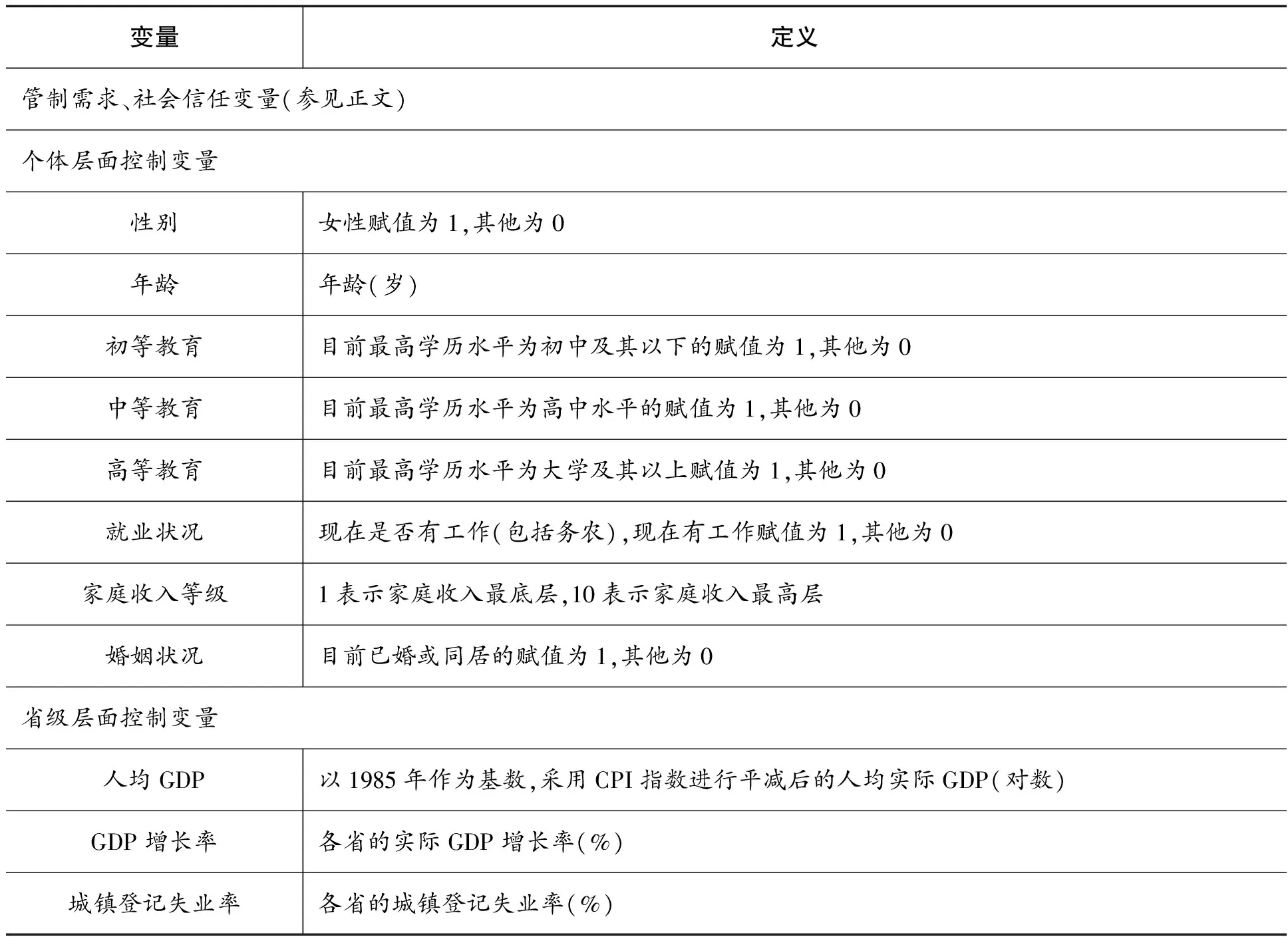

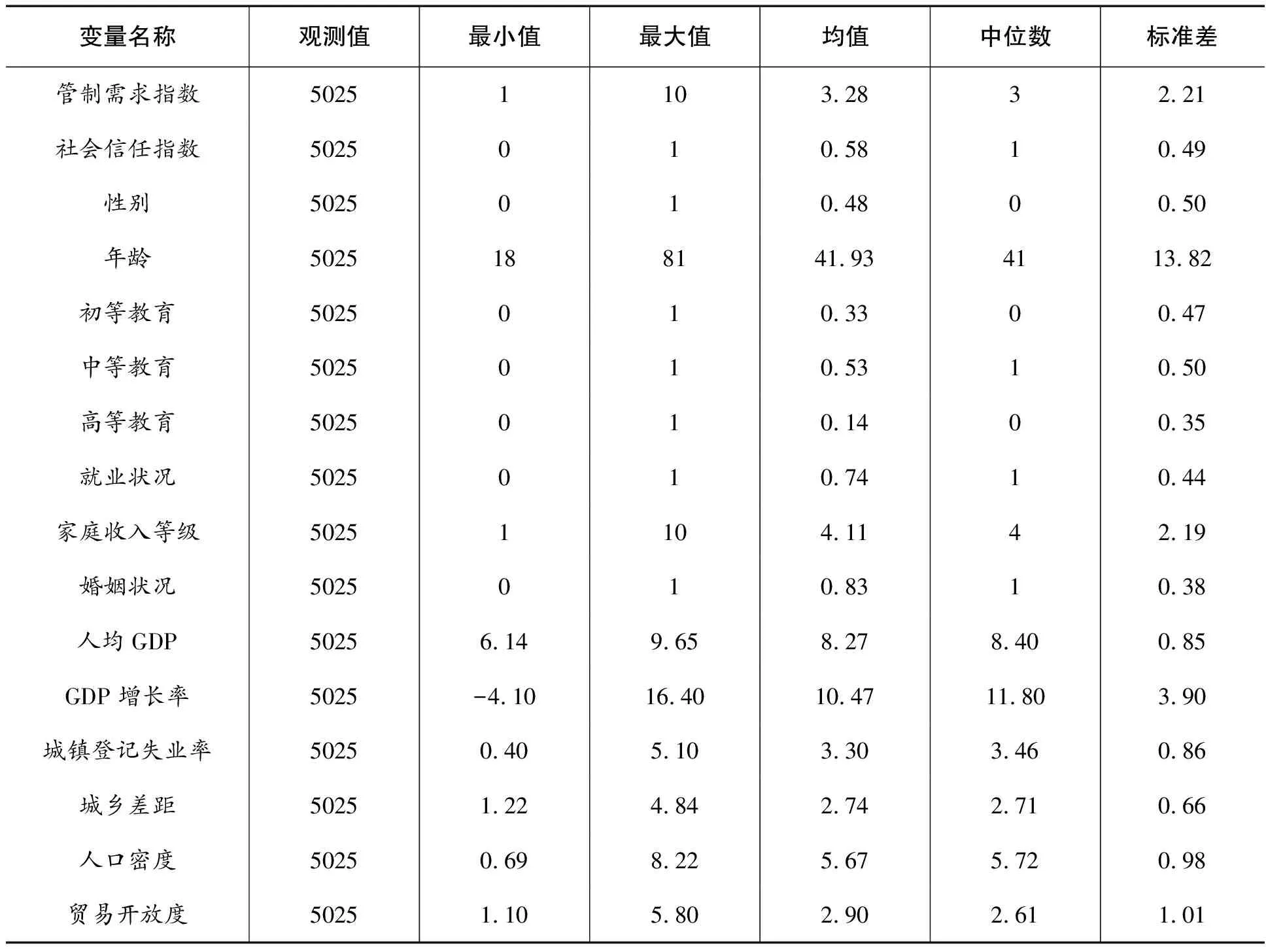

为减轻因遗漏变量而导致的估计偏误,借鉴已有相关文献的变量选取过程,本文在回归方程中加入了相关个体特征变量与宏观变量(Aghion et al., 2010; Pinotti, 2012;Bjørnskov and Svendsen, 2013;Pitlik and Kouba, 2015;陈思霞、卢盛峰, 2016;徐建斌, 2016)。其中,个体特征变量主要包括性别、年龄、受教育状况、就业状况、家庭收入等级状况、婚姻状况等;宏观变量主要包括人均GDP、GDP增长率、城镇登记失业率、城乡差距、人口密度与贸易开放度等。具体变量的定义与度量方式由表1给出。另外,在具体回归分析中,本文还进一步控制了时间效应与省份效应。表2的描述性统计信息显示,在本研究样本中,有48%的被调查者为女性,83%的被调查者处于已婚状态,被调查者的年龄介于18-81岁之间,平均年龄大约为42岁;具有初等教育及其以下水平的占比约为33%,具有中等教育水平的占比约为53%,而具有高等教育及其以上水平的占比约为14%。此外,样本省份之间的经济发展水平、人口密度、贸易开放度等指标存在显著差异。

表2 主要变量的描述性统计

在统计回归前,本文对省级平均社会信任水平与居民的管制需求关系进行了初步考察。从图2的关系散点图可以看出,在不控制其他变量的情形下,省级层面的社会信任与居民的管制需求呈现出负向相关的关系。当然,散点图分析是在未控制其他变量情形下的简单分析,并不能揭示变量间的真实关系,本文将在后文通过计量分析来检验和揭示它们之间的具体相关关系。

图3 中国大陆30省份的平均管制需求指数与社会信任指数关系散点图

四、实证结果与讨论

(一)基本回归结果与讨论

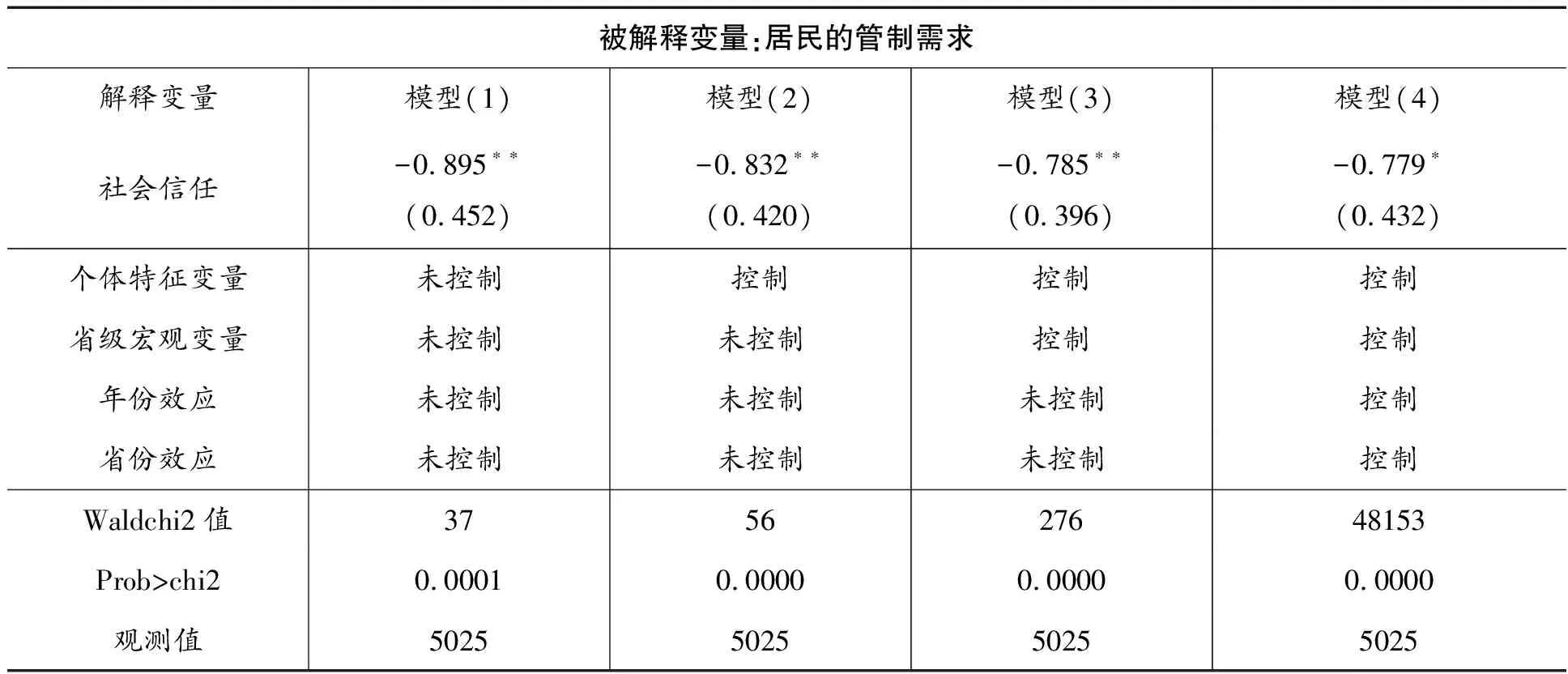

利用前文设定的计量模型,借助STATA统计软件,本文对模型进行了参数估计。由于被解释变量为有序数据变量,因此,我们采用文献中广泛使用的Ordered Probit模型,利用极大似然法进行估计。当然,有学者研究指出,只要回归方程设定正确的话,那么无论是将因变量视为连续变量(基数)用OLS方法回归,还是将其视为有序变量(序数)用最大似然法进行估计,两者参数估计的方向和显著性应该基本一致(Ferrer-i-Carbonell and Frijters(2004))。有鉴于此,表3汇报了在不同控制变量与不同估计方法情形下的估计结果。其中,列(1)-(4)分别是在不同控制变量情形下的极大似然估计结果,而列(5)-(8)分别是在不同控制变量情形下的最小二乘(OLS)估计结果。

估计结果显示,社会信任变量的估计系数均在10%的水平上显著为负。尽管在不同估计方法下的估计系数有所差异,但系数的符号十分稳健。这表明,平均而言,居民的社会信任水平对其管制需求具有显著的负向影响,即居民对社会信任水平越高,其具有的管制需求程度越低。具体而言,以列(4)为例,平均而言,社会信任水平每提高一个标准差(0.49),居民的管制需求降低约3.68%*此处特别感谢审稿专家提出的宝贵建议。被访问者的社会信任标准差为0.49,因而居民管制需求与社会信任标准差变化关系为:0.49*-0.075=-3.68%。。这些估计结果有力地验证了本文的研究假说。

估计结果还显示,个人特征变量中的性别、年龄、受教育水平、工作状况和婚姻状况等对居民的管制需求具有显著影响。具体而言,与男性相比,女性的管制需求更高;与接受初等与中等教育者相比,接受过高等教育者的管制需求更低;与目前没有工作与未婚的人相比,目前有工作与已婚的居民拥有更低的管制需求。而在省级宏观变量中,经济发展水平与速度、失业率、人口密度的估计系数为正,表明,经济发展水平越高、失业率越高与人口密度越高的地区,居民的管制需求越高,但上述变量均未通过10%的显著性水平。而城乡差距与贸易开放变量的估计系数不够稳定,而且也未能通过10%的显著性水平。

注:括号内的标准误是经过省级聚类(clusters)校正后的稳健性标准误(robust standard error);*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平上显著(下同)。

(二)内生性讨论

社会信任水平在回归方程中的内生性问题主要来源于两个方面:(1)双向因果关系。社会信任水平影响管制需求,管制需求反过来也可能影响信任水平。正如Pitlik & Kouba(2015)所指出的,如果管制需求能够转换成具体的管制政策,那么它就可能影响社会信任水平。因为政府管制的增加可能会导致腐败的加剧,进而影响居民的社会信任水平(Rothstein, 2003;Aghion et al., 2010)。杨居正等(2008)也研究认为,管制措施对社会信誉及其价值具有重要影响。(2)遗漏变量。个性特征、价值观等难以度量的变量,对居民的管制需求产生影响。如若属实,那么由上述原因造成的内生性问题将导致相关的估计结果是有偏差或不一致的。

然而,对于本研究而言,上述原因造成的内生性问题可能并不严重,原因在于:首先,从数据结构来看,本文使用的是微观调查数据,主要聚焦于研究个体层面的信任水平对其管制需求的影响。而信任与管制的双向影响主要体现在宏观层面,而非个体层面,因为我们有理由假设,个体层面的管制需求并不影响其信任水平。正如Landier et al.(2008)、Pinotti(2012)、Pitlik and Kouba(2015)等学者指出的,利用微观层面的数据能够有效地缓解信任变量的内生性问题。其次,本研究所利用的WVS数据包含了丰富的个体特征信息,例如性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、家庭收入等级等,本文在回归分析中控制相关个体特征变量,另外,为刻画历史文化、社会风俗等对个体的影响,本文在分析中进一步控制了省份固定效应,这些控制变量能够在较大程度上刻画个体的异质性,从而有效缓解遗漏变量导致的内生性问题。

但是,出于稳健性考虑,为了修正本研究中可能存在的内生性问题,特别是因遗漏变量导致的内生性问题,本文使用工具变量法进行分析,因为相比较而言,对基于调查数据的定量分析,工具变量法在解决内生性问题中具有独特优势(陈云松, 2012)。而寻找合适、有效的工具变量是工具变量法的关键。一般而言,有效的工具变量必须满足两个基本条件:首先,工具变量必须与内生变量显著相关;其次,工具变量与随机干扰项不相关,即工具变量仅仅通过被工具变量作用于因变量。在人文社会科学中,国内外学者通常将来自“自然界”的物候天象、“生理现象”的生老病死、“社会空间”的距离等等作为相关内生变量的工具变量,主要原因在于它们具有较好的“外生性”特征。对于社会信任变量也不例外,例如,Kashima and Kashima(1998)将语言特征作为社会信任水平的工具变量;Banfield(1958)以最冷月份的平均气温作为社会信任水平的工具变量;Bjørnskov(2007)以该国历史上是否为君主制国家作为社会信任水平的工具变量。受国内外相关研究的启发,并结合我国的实际情况,本研究选取省份的1月份平均气温作为中国居民信任水平变量的工具变量*借鉴陆铭等(2014)的做法,为避免现阶段经济活动通过影响城市气温而影响管制需求的问题,本文使用1985年的各省份1月份平均气温作为信任水平的工具变量,数据摘自《中国气象年鉴》。。工具变量选取的逻辑在于:在天气寒冷的地方,为求生存,人们之间的相互依赖程度更高。因此,气温越低,人们的社会信任水平越高。但我们有理由假设,气温并不直接影响居民对管制的需求程度。

表6给出了以1月份平均气温作为工具变量的两阶段最小二乘法(2SLS)的估计结果*从第一阶段回归的F统计量来看,本文的弱工具变量问题并不严重,因为根据Staiger & Stock(1997)提出的判断法则,一阶段回归的F统计量如果大于10,则一般可认为不存在弱工具变量问题。而在本研究中,F统计量分别为65和78。。列(1)-(4)分别是社会信任变量在不同控制变量情形下的估计结果。我们发现,社会信任变量的估计系数依然显著为负,基本回归的结论依然有效。这也在一定程度上表明,本研究中的社会信任变量可能并不是回归方程中的内生解释变量。

表4 2SLS估计结果

(三)分组估计与讨论

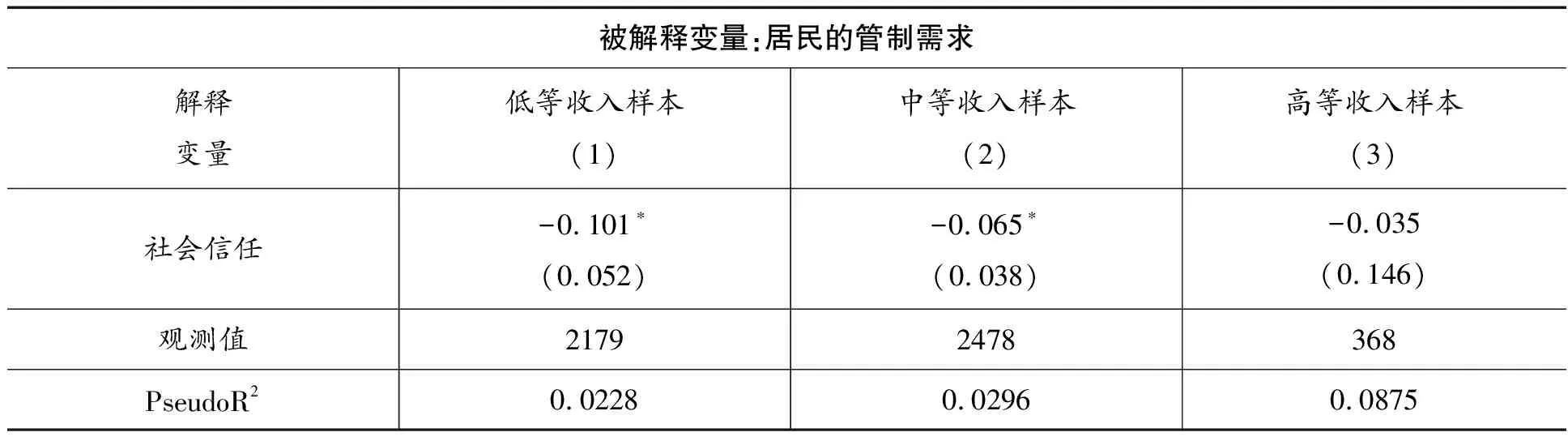

信任水平对管制需求的影响效应在不同的受教育群体、收入等级等个体特征方面,可能存在一定的差异(Aghion et al., 2010)。为了检验这种差异性是否在我国也存在,本文按照收入等级进行了分组*其中,收入等级根据其自评家庭收入等级划分,具体为:数值为1-3的划分为低等组,数值为4-7的划分为中等组,数值为8-10的划分为高等组。。分群组的估计结果由表5给出。估计结果显示,社会信任对中,低收入组居民的管制需求的影响较为显著,而对收入等级较高的居民而言,社会信任对其管制需求的影响未能通过显著性检验。可能的原因在于,在面临与应对社会经济活动中的负外部性挑战时,与高收入阶层相比,中低收入阶层处于劣势地位,因为他们对损失的承受能力较弱(王绍光、刘欣, 2002)。此外,阶层地位限制了其自由拓展社会网络、积累社会资本,而阶层地位的优势则可转化为社会网络与社会资本的优势(边燕杰, 2004)。我们都知道,社会网络越大的居民可以采取更多且更为有效的手段去减轻甚至规避其所面临的负外部性问题,因此,对于高等收入阶层而言,信任水平通过缓解外部性问题作用于管制需求的机制可能并不明显,但对于中低收入阶层的居民则更为显著。这也启示我们,在提升居民社会信任水平的过程中,应当细分收入群组,针对性施策。

表5 分群组估计结果(收入分组)

注:为节省篇幅,表格未报告相关控制变量的回归结果。

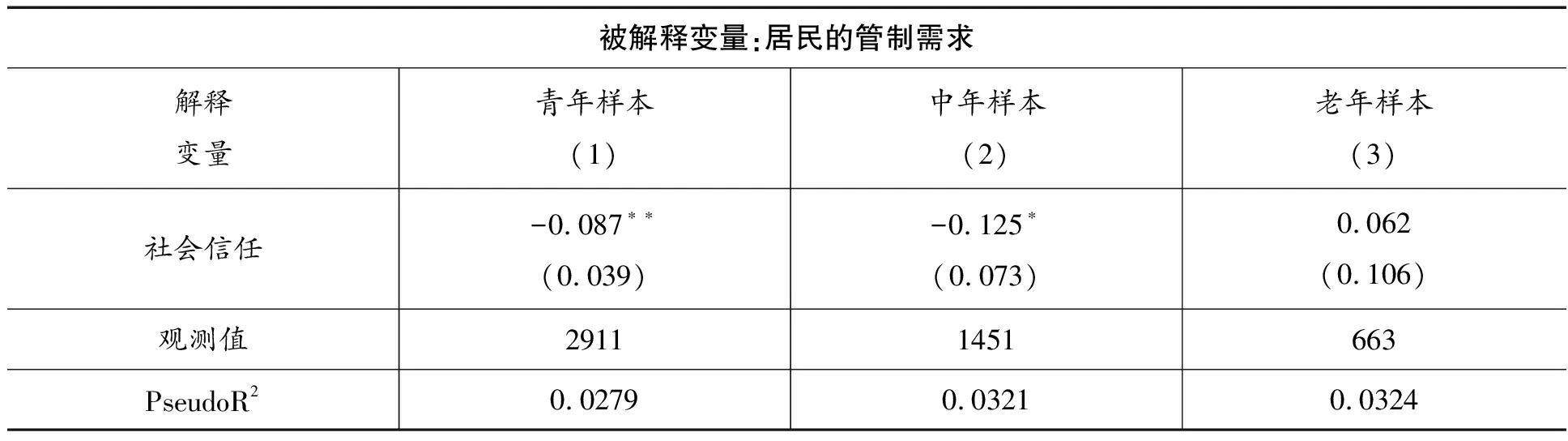

此外,本文还根据年龄对样本进行了群组划分*本文参考联合国世界卫生组织确定新的年龄分段,即44岁以下为青年人,45岁至59岁为中年人,60岁以上为老年人。。分群组的估计结果显示,社会信任对青年人、中年人群组居民的管制需求的影响较为显著,而对老年人群组居民而言,社会信任对其管制需求的影响并不显著。可能的原因与分收入群组相似,即在面临与应对社会经济活动中的负外部性挑战时,与老年人群相比,青年人、中年人处于劣势地位,因为他们对损失的承受能力较弱,而且相关社会经验也相对不足。

表6 分群组估计结果(年龄分组)

注:为节省篇幅,表格未报告相关控制变量的回归结果。

五、结论及政策含义

在强调简政放权、放松管制的同时,还应当对微观层面的个体管制需求给予关注。在我国深化行政体制改革与加强社会诚信制度建设的背景下,系统分析社会信任水平对居民管制需求的影响具有一定理论与现实意义。本文利用1989-2012年期间的4期WVS中国微观调查数据,实证研究了社会信任水平对居民管制需求的影响。研究结果显示,社会信任对居民的管制需求产生了显著的负向影响。平均而言,社会信任每提高一个标准差,居民的管制需求降低3.75%。工具变量估计进一步证实了基本研究结论的可靠性。此外,社会信任水平对管制需求的影响在不同的分样本中存在一定的异质性,其中,社会信任水平对中低收入、青年人与中年人阶层的影响更为显著。

上述研究发现的政策含义在于,居民的管制需求作为政府管制的微观基础,受到社会信任水平的显著影响。为此,政府在推动简政放权、“瘦身”政府的同时,应当注意民众对管制的需求程度及其影响因素。就本研究的结论而言,既然社会信任对管制需求产生显著负向影响,这就意味着,在较为低下的社会信任水平下,民众对管制的需求将会较为强烈,这显然与宏观层面的简政放权改革路径存在一定的冲突,也势必影响简政放权改革的持续推进及其效果。而我们都知道,当前我国的社会信任有待提高。因此,简政放权改革需要相关配套改革跟进,从而保障简政放权改革的持续性及改革的效果。其中,提高居民的社会信任与水平是重要方面之一。为提高中国居民的社会信任水平,应当按照2016年国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》的要求,建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度,加快推进社会诚信建设,努力营造向上向善、诚信互助的社会风尚。此外,为提升我国居民特别是弱势群体的社会信任水平,应大力提高公共资源的供给水平,并保障公共资源分配的公平性(史宇鹏、李新荣,2016)。

参考文献:

[1]边燕杰,2004:《城市居民社会资本的来源及作用网络观点与调查发现》,《中国社会科学》, 第3期。[Bian Yanjie,2004,Source and Functions of Urbanites' Social Capital :A Network Approach,SocialSciencesInChina,3.]

[2]陈冬华、章铁生、李翔,2008:《法律环境、政府管制与隐性契约》,《经济研究》第3期。[Chen Donghua,Zhang Tiesheng and Li Xiang,2008,Law Environment , Government Regulation and Implicit Contract :Empirical Evidence from the Scandals of Chinese Listed Companies,EconomicResearchJournal,3.]

[3]陈刚,2015:《管制与创业——来自中国的微观证据》,《管理世界》第5期。[Chen Gang,2015:The Regulation and the Entrepreneurship: The Micro Evidence from China,ManagementWorld,5.]

[4]陈思霞、卢盛峰,2016:《政府干预如何影响政府信任评价:来自中国的微观经验》,《经济社会体制比较》第1期。[Chen Sixia and Lu Shengfeng,2016,How Government Intervention Affects People's Trust on Governments: Micro - Evidence from China,ComparativeEconomic&SocialSystems,1.]

[5]陈云松,2012,:《逻辑、想象和诠释:工具变量在社会科学因果推断中的应用》,《社会学研究》第6期。[Chen Yunsong,2012,Logic,Imagination and Interpretation: The application of instrumental variables for causal inference in the social sciences,SociologicalStudies,6.]

[6]郭蕾、肖有智,2016:《政府规制改革是否增进了社会公共福利?来自中国省际城市水务产业动态面板数据的经验证据》,《管理世界》第8期。[Guo Lei and Xiao Youzhi,2016,Does Government Regulation Reform Enhance Public Welfare? Empirical Evidence from Dynamic Panel Data of Water Industry in China,ManagementWorld,8.]

[7]胡荣、胡康、温莹莹,2011:《社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任》,《社会学研究》第1期。[Hu Rong, Hu Kang and Wen Yingying, 2011, Social Capital,Government Performance and Urban Residents’Trust in Government,SociologicalStudies, 1.]

[8]江轩宇,2016:《政府放权与国有企业创新——基于地方国企金字塔结构视角的研究》,《管理世界》第9期。[Jiang Xuanyu, 2016,Government Decentralization and Innovation of State Owned Enterprises: Based on the Perspective of Pyramid Structure of Local State-Owned Enterprises,ManagementWorld, 9]

[9]李晓敏,2013:《为什么人们批评管制又不愿放弃管制?——基于信任层面的解释》,《浙江工商大学学报》第2期。[Li Xiaomin, 2013, Why People Criticize Regulation But Unwilling To Give It Up?—An Explanation Based on Trust,JournalofZhejiangGongshangUniversity, 2.]

[10]刘莉亚、程天笑、关益众、杨金强,2013:《资本管制能够影响国际资本流动吗?》,《经济研究》第5期。[Liu Liya, Cheng Tianxiao, Guan Yizhong and Yang Jinqiang, 2013,Does Capital Control Influence the Movements of International Capital Flows?,EconomicResearchJournal, 5.]

[11]刘煜辉、熊鹏,2005:《股权分置、政府管制和中国IPO抑价》,《经济研究》第5期。[Liu Yuhui and Xiong Peng, Equity Separation , Government Regulations , and Chinese IPO Underpricing Puzzle,EconomicResearchJournal, 5.]

[12]马明德、陈福平,2010:《什么决定了居民对再分配的需求》,《南方经济》第7期。[Ma Mingde and Chen Fuping, 2010, Is the Allocation of Credit Resources in China Efficient?——Empirical Evidence from the View of Chinese Listed Companies’ Investment Efficiency,SouthChinaJournalofEconomics,7.]

[13]门建辉,1999,:《自然垄断行业:政府管制与放松管制》,《经济评论》第1期。[Men Jianhui,1999, Natural Monopoly Industry: Government Regulation and Deregulation,EconomicReview,1.]

[14]潘春阳、何立新,2012:《个人利益、分配公平与再分配偏好——基于中国微观数据的实证研究》,《南方经济》第11期。[Pan Chunyang and He Lixin, 2012, Self Interest,Redistributive Justice and Preference for Redistribution Evidence from China,SouthChinaJournalofEconomics, 11.]

[15]史宇鹏、李新荣,2016:《公共资源与社会信任:以义务教育为例》,《经济研究》第5期。[Shi Yupeng and Li Xinrong, 2016, Common Resources and Social Trust: Evidence from Mandatory Education Experience in China,EconomicResearchJournal, 5.]

[16]王绍光、刘欣,2002:《信任的基础:一种理性的解释》,《社会学研究》第3期。[Wang Shaoguang and Liu xin , 2002, The Foundation of Trust: a Rational Explanation,ChinaIndustrialEconomics,3.]

[17]徐建斌,2016:《政府信任与居民的再分配偏好——来自中国数据的经验分析》,《经济社会体制比较》第1期。[Xu Jianbin, 2016, Trust in Government and Preference for Redistribution: An Empirical Study of the Data of China, ComparativeEconomic&SocialSystems, 1.]

[18]徐建斌、刘华,2014:《税负公平、收入差距与再分配:一个微观层面的分析》:《经济管理》第3期。[Xu Jianbin and Liu Hua, 2014, Tax Equity, Income Gap and Redistribution: from a Microscopic Perspective,EconomicManagementJournal, 3.]

[19]杨居正、张维迎、周黎安,2008:《信誉与管制的互补与替代——基于网上交易数据的实证研究》,《管理世界》第7期。[Yang Juzheng, Zhang Weiying and Zhou Li’an, 2008, Complementarity and Substitution between Reputation and Regulation: an Empirical Study Based on Online Transaction Data,ManagementWorld, 7.]

[20]曾国安,2004:《管制、政府管制与经济管制》,《经济评论》第1期。[Zeng Guo’an,2004,Regulaiton, Government Regulation and Economic Regulation,EconomicReview, 1.]

[21]张维迎、柯荣住,2002:《信任及其解释:来自中国的跨省调查分析》,《经济研究》第10期。[Zhang Weiying and Ke Rongzhu, 2002, Trust in China :A Cross-Regional Analysis,EconomicResearchJournal, 10.]

[22]Aghion, P., Y.Algan, P.Cahuc and A.Shleifer, 2010, Regulation and Distrust,QuarterlyJournalofEconomics, 125:1015-1049.

[23]Alesina, A.and G.Angeletos, 2005, Fairness and Redistribution,AmericanEconomicReview.95(4):960-980.

[24]Banfield, E.C., 1958, The Moral Basis of a Backward Society,NewYork:FreePress.

[25]Benabou, R.and E.Ok, 2001, Social Mobility and the Demand for Redistribution: The POUM Hypothesis,QuarterlyJournalofEconomics.116(2):447-487.

[26]Bergh, A.and C.Bjørnskov, 2011, Historical Trust Levels Predict the Current Size of The Welfare State,Kyklos, 64: 1-19.

[27]Bjørnskov, C.,2007, Determinants of Generalized Trust: A Cross-country Comparison,PublicChoice, 130:1-21.

[28]Bjørnskov, C.and G.Svendsen, 2013, Does Social Trust Determine the Size of the Welfare State?Evidence Using Historical Identification,PublicChoice, 157:269-286.

[29]Cojocaru, A., 2014, Prospects of Upward Mobility and Preferences for Redistribution: Evidence from the Life in Transition Survey,EuropeanJournalofPoliticalEconomy, 34: 300-314.

[30]Di Tella, R., and R.MacCulloch, 2009, Why doesn’t capitalism flow to poor countries? Brookings Papers on Economic Activity,Spring, 284-321.

[31]Dimitrova-Grajzl, V., P.Grajzl and A.J.Guse,2012, Trust, Perceptions of Corruption, and Demand Forregulation: Evidence from Post-Socialist Countries,JournalofSocio-Economics, 41, 292-303.

[32]Ferrer-i-Carbonell, A.and P.Frijters,2004, How Important Is Methodology For the Estimates of the Determinants of Happiness?,EconomicJournal, 114(7):641-659.

[33]Finseraas, H., 2009, Income Inequality and Demand for Redistribution: A Multilevel Analysis of European Public Opinion,ScandinavianPoliticalStudies, 32(1):94-119.

[34]Fong, C., 2001, Social Preferences, Self-Interest, and the Demand for Redistribution,JournalofPublicEconomics, 82(2):225-246.

[35]Hammar, H., S.Jagers and K.Nordblom, 2009, Perceived Tax Evasion and the Importance of Trust,JournalofSocio-Economics, 38:238-245.

[36]Hochberg, Y.V., P.Sapienza and A.Vissing-Jorgensen,2009, A Lobbying Approach to Evaluating the Sarbanes-Oxley Act of 2002,JournalofAccountingResearch, 47 (2): 519-583.

[37]Kashima, Emiko S.and Y.Kashima ,1998, Culture and Language: the Case of Cultural Dimensions and Personal Pronoun Use,JournalofCross-CulturalPsychology, 29:461-487.

[38]Kerr, W.R., 2014, Income Inequality and Social Preferences for Redistribution and Compensation Differentials,JournalofMonetaryEconomics, 66:62-78.

[39]Kogler et al.,2013, Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania And Russia,JournalofEconomicPsychology,34:169-180.

[40]Landier, A., D.Thesmar and M.Thoenig, 2008, Investigating Capitalism Aversion,EconomicPolicy, 23,465-497.

[41]Meltzer, A.and S.Richard, 1981, A Rational Theory of the Size of Government,JournalofPoliticalEconomy.89(5):914-927.

[42]Newton, K., 2001, Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy,InternationalPoliticalScienceReview.22(2):201-214.

[43]Piketty, T., 1995, Social Mobility and Redistributive Politics,QuarterlyJournalofEconomics.110(3):551-584.

[44]Pinotti, P.,2012, Trust, Regulation, and Market Failures,ReviewofEconomicsandStatistics, 94: 650-658.

[45]Pitlik, H.and L.Kouba, 2015, Does Social Distrust Always Lead to a Stronger Support for Government Intervention,PublicChoice, 163:355-377.

[46]Ravallion, M.and M.Lokshin, 2000, Who Wants to Redistribute?: The Tunnel Effect in 1990s Russia,JournalofPublicEconomics, 76(1):87-104.

[47]Rothstein, B.,2003, Social Capital, Economic Growth and Quality of Government: the Causal Mechanism,NewPoliticalEconomy, 8: 49-71.

[48]Scholz, J.and M.Lubell, 1998, Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action,AmericanJournalofPoliticalScience, 42(2):398-417.

[49]Staiger, D.and J.H.Stock , 1997, Instrumental Variables Regression with Weak Instruments,Econometrica, 65: 557- 586.

[50]Yamamura, E., 2014, Trust in Government and Its Effect on Preferences for Income Redistribution and Perceived Tax Burden,EconomicsofGovernance, 15(1):71-100.

[51]Zingales, L.,2009, The Future of Securities Regulation,JournalofAccountingResearch, 47 (2):391-425.