生育行为与主观幸福感:货币路径、非货币路径与调节效应

——兼论“幸福-收入”之谜*

鲁强

一、引言

伴随经济社会的不断进步,幸福作为人类发展的最终目标愈来愈受到重视与关注。值得关注的是,2016年我国幸福指数得分仅为5.245分*数据来源于联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)与哥伦比亚大学地球研究所发布的《2016年全球幸福指数报告》,满分为10分,下同。,世界排名第83名,远低于排名第一丹麦的7.526分,同样落后于2015年我国人均GDP、人均收入甚至是全球竞争力的世界排名*2015年我国人均GDP为5.2万元,世界排名为75名,数据来源于国家统计局和IMF发布的《世界经济展望》;2015年我国人均收入的世界排名为60名,数据来源于世界银行2015年公布的人均国民总收入(GN)数据;2016-2017年中国的全球竞争力排名为28名,数据来源于世界经济论坛公布的《2016-2017年全球竞争力报告》。。同时根据CHFS数据,2011年我国国民幸福比例为63.2%,2013年下降至56.7%(李江一等,2015)。无论是宏观层面还是微观调研数据均表明我国居民的幸福程度并未随着改革开放以来经济的发展或国民收入的提高而增加,即我国存在“幸福-收入悖论”或“幸福-收入之谜”问题。

然而,已有研究在解释“幸福-收入悖论”问题时难以达成一致,包括绝对收入论(张学志等,2011; Easterlin et al.,2012; Oshio et al.,2011)、相对收入论(Rözer et al.,2012;陈钊等,2012;刘军强等,2012)、收入-消费论(林江等,2012;许玲丽等,2016)、资产-负债论(李涛等,2014; Wang, S.,2012)、收入不平等论(殷金朋,2016)等理论。此外,越来越多的研究认为幸福方程的遗漏变量问题是导致研究结论不统一的重要原因(Jackson, C.K.,2013;刘谦等,2013),即进一步探索影响主观幸福感的因素或能帮助解释当前研究困境。

毫无疑问,生育作为人类繁衍的唯一手段对于人们幸福感的影响不可忽视(Vanassche et al.,2013; Pushkar, D.,2013; Stutzer et al.,2010),尤其在全面二孩政策放开的背景下,研究当前生育行为对人们是否依然重要、对居民幸福感是否有重要影响以及相应的作用路径具有重要的现实意义。然而,国内研究在探讨生育问题时往往侧重于老年人养老、家庭内部分工、婚姻和劳动供给的影响以及生育率问题(朱奕蒙等,2015),少量几篇文献对生育效应问题做了探讨(鲁强,2018;李婷等,2016;陈屹立,2016;王钦池,2015;穆峥等,2014)。然而以上文献对于模型内生性问题、自我选择效应问题等未做较好的处理,并未分析生育行为影响主观幸福感的作用路径或机制,以及并未将计划生育政策*自1982年将计划生育政策作为基本国策写入《宪法》以来,国家高度重视控制人口的总量与增长情况。然而,根据第五次和第六次人口普查数据,我国总和生育率已经由2000年的1.22下降至2010年的1.18,即使根据国家发改委发布的《人口和社会发展报告2014》和翟振武等(2015)运用户籍登记数据的计算结果,总和生育率也只有1.6和1.63(且趋势是下降的),远低于国际公认的人口世代更替水平2.1,即我国已进入低生育率国家行列已是不争的事实。、城乡户籍制度*截至2015年底全国农民总量为60346万人,占全国总人口总数的43.9%,其中农民工总量为27747万人,可见农民或农民工群体数量十分庞大。此外,鲁强等(2016,2017)认为农民工是传统农民在“脱贫——入城——融合”路径中无法完成完整的、彻底的身份改变所产生的特殊社会群体,由于生育行为关乎农民和农民工的收入、就业、消费、婚姻、健康等方面,因此以上群体的生育效应作用机制更为复杂。等与生育行为息息相关的宏观政策考虑到研究中去。

基于此,本文从以下方面拓展幸福问题研究和生育效应问题研究:第一,概念模型与实证模型绕开了对生育行为与主观幸福感两者绝对关系的探讨,加入中介变量和调节变量分析生育行为影响主观幸福感的作用路径是怎么样的;第二,该作用路径能否帮助我们进一步理解货币因素和非货币因素在生育效应作用机制中的作用?而计划生育政策、城乡户籍政策又担当了何种角色?第三,该作用路径能否帮助我们进一步解释“幸福-收入之谜”与辨析相关理论?基于此,本文余下部分安排如下:第二部分为概念模型与理论分析,第三部分为研究设计,第四部分为实证结果及回归诊断,最后一部分为结论与建议。

二、概念模型与理论分析

文章综合已有关于幸福问题与生育问题的研究成果,借鉴经济学、人口学、社会学以及心理学的相关理论,并结合我国长期实行的计划生育政策和城乡户籍政策,构建了一个生育行为影响主观幸福感的概念模型并提出了相关假设与假说,具体如下:

(一)生育行为与(非)货币路径

少数几篇生育效应文献对生育行为影响主观幸福感的问题进行了探讨(陈屹立,2016;王钦池,2015),但都难以解决两者之间存在的自我选择效应以及模型内生性问题,并且都未对生育效应的作用路径进行分析。仅穆峥等(2014)使用一孩性别作为生育水平的工具变量,发现子女数量与幸福感之间的正向关系,但由于同样受限于工具变量的使用,其结论的推广性有限。此外,目前生育效应研究较大的困境还在于无法剥离生育行为影响主观幸福感的直接效应和间接效应。因此,文章理论模型部分试图通过分析生育行为与(非)货币路径、宏观政策、传统家庭观念的关系,并将(非)货币因素设为中介变量、将宏观政策和传统家庭观念设为调节变量,同时借鉴生命周期和生命历程理论(Yang and Land,2013),为生育效应研究做一些探索。

一般地,子女对父母的效用会随着父母生命周期推移发生变化(Glenn and McLanahan,1982)。当父母较年轻而子女较小时,父母养育子女需要更多物质、时间、精力、照料等方面的投入,以及更大事业上的牺牲或产生更重的身心负担(包括健康负担和心理压力)。其次,当父母变老而子女独立以后,父母拥有子女往往意味着更好的家庭联系、代际沟通、养老保障与精神满足。更为重要的是,即使子女的经济功能、家庭功能与情感功能没有在年老父母中得以体现,不可否认子女对于年老父母的各种效用与年轻父母相比发生了巨大的变化,因此子女对父母的效用会随着父母生命周期推移发生变化。例如李婷等(2016)研究发现更多的孩子会对处于中青年时期的父母产生负面影响,却会显著提升父母在老年时期的幸福感。基于此,本文概念模型的假设如下:

假设1:生育子女对父母收入、消费(货币因素)的影响随其生命周期的推移而变化。

假设2:生育子女对父母婚姻、健康(非货币因素)的影响随其生命周期的推移而变化。

假设3:货币因素和非货币因素对父母主观幸福感的影响在作用方向(符号)上不随其生命周期的推移而变化。

因此,根据假设1至假设3,我们可以引申出:

假设4:生育行为对父母主观幸福感的影响随着父母生命周期的推移而变化。

第一,生育子女与收入、消费(货币路径)。在父母年轻时,生育子女带来更多的是经济成本的负担。首先,生育子女会导致父母(尤其是母亲)减少工作时间以增加照顾子女的时间,以及由于生育子女所导致就业和升职机会的丧失、工作地点的限制等,同时生育也是女性在就业市场中受到歧视的原因之一,从而降低父母的收入。同时,由于生育行为导致收入的减少,必然也会降低父母的消费水平。诚然,大部分父母在做出生育子女的决策之前就已做好降低收入和增加子女支出的准备,从而在工作上更加努力以获取更高的收入,但这更表现出生育子女对父母收入的负向作用。其次,已有研究认为生育成本已成为我国居民生育行为的主要影响因素(郑真真,2009;姚从容,2010)。即我国家庭在生产和养育子女的过程中需要花费大量的费用,若考虑子女性别差异,除了需要为儿子支出女儿同样需要支出的部分,包括教育、医疗、衣食住行等方面,更重要的是还需要为儿女的婚嫁支出相当不菲的费用,包括住房、彩礼、婚礼等方面。因此,由生育所产生的成本还会降低父母的消费水平。

在父母年老时,一般认为生育子女带来更多的是经济方面的保障,主要体现在赡养父母、改善父母生活质量等方面,从而提高年老父母的收入和消费水平。但是,子女对年老父母的经济支持关系并不如父母养育子女关系那样稳定*该论断在我国古代文学和俗语中也有体现,《围炉夜话》中记载“百善孝为先”,而《孟子离娄上》中记载“不孝有三,无后为大”,可见“孝”属于“百善”中最重要的,而生育子女属于“孝”中最重要的。(周律等,2012),即“不孝子女”总比“不养父母”多。实证结论同样支持上述论断,父母生活质量与子女数量呈现负相关关系,独生子女更愿意赡养父母(魏晓,2011),也就是说子女数量的增加有可能并未改善父母养老情况。此外,Zhang et al.(2007)认为生育子女虽然能够提升年老父母的主观幸福感,但是其作用大小微乎其微,也就是说子女数量对于父母收入的影响是不确定的。另一种解释为,子女对于父母的经济保障更多是隐性的,包括生活物品、服务的提供(难以被统计)以及零散的收入支持,导致子女对于父母的经济保障难以在统计上显著。

因此,根据以上分析文章提出如下假说:

H1a:一般地,生育行为对年轻父母收入有负影响,对年老父母收入的影响不确定。

H2a:一般地,生育行为对年轻父母消费有负影响,对年老父母消费的影响不确定。

第二,生育行为与婚姻、健康(非货币路径)。非货币路径与主观幸福感的关系不仅较为明确,与生育行为的关系同样比货币路径明确。首先,无论对于年轻还是年老父母,生育子女对婚姻的影响是显而易见的,体现在稳定婚姻状态、提升婚姻满意度等方面。Stutzer et al.(2010)从婚姻角度证实了生育子女对幸福感有正影响。然而,生育行为对于父母健康的影响不同,在父母年轻时,由于生育子女导致父母收入降低从而减少医疗保健方面的支出,工作强度的增加导致父母健康损耗程度增加,以及养育子女的支出挤压了健康方面的支出,因此生育行为对年轻父母健康有负影响。在父母年老时,子女对于父母的照料体现在物质支持(谢桂华,2009)、情感交流与沟通(Pushkar, D.,2013;Lee,2003)、家庭关系改善(Dykstra et al.,2011)、日常照料(Pushkar, D.,2013)等方面,从而能在一定程度上改善年老父母的健康状况。

因此,根据以上分析文章提出如下假说:

H1b:一般地,生育行为对年轻父母健康状况有负影响,对年老父母健康有正影响。

H2b:一般地,生育行为对父母婚姻状况有正影响。

(二)影响主观幸福感的货币路径

许玲丽等(2016)认为影响主观幸福感的因素主要可以归结为货币因素和非货币因素两大类,且货币因素的典型代表为收入与消费。一般地,大量关于幸福问题经济学研究的文献始于“Easterlin悖论”,即国民收入的提高并不一定能够提升居民幸福感(Easterlin,1974,1995)。虽然已有关于“幸福-收入”之谜的研究存在诸多争议*“幸福-收入”之谜研究存在的争议包括:“幸福-收入”之谜或“幸福-收入”悖论是否存在?何种理论(绝对收入论、相对收入论、资产-负债论)解释“幸福-收入”之谜更为有效?如何解决幸福方程的内生性问题与自我选择效应问题?以及如何解决“幸福-收入”之谜研究的遗漏变量问题?等等。,但收入因素作为影响主观幸福感最重要的货币因素以及人们通过消费获得效用以此提高主观幸福感*这里需要注意的是,虽然人们通过消费获得效用以此提高主观幸福感是不争的事实,但就目前而言,研究消费对主观幸福感影响的文献与研究收入因素的相比甚少,其原因之一为效用最大化理论令人信服无需进行研究。是毋庸置疑的。

就收入因素*此处仅从微观层面或个体层面讨论收入对主观幸福感的影响,宏观层面的研究文献参考Oshio et al.(2009)和王鹏(2011)等。而言,绝对收入论认为高收入群体的幸福感高于低收入群体且提高绝对收入可以有效增加幸福感(Fischer,2008;Stevenson et al.,2008;张学志等,2011),即绝对收入论认为不存在“Easterlin悖论”。但越来越多的研究认为绝对收入论关于收入与幸福关系的解释不能令人信服,包括以“攀比效应”或“相对剥夺假说”为核心的相对收入论*但是同样存在的“示范效应”或“隧道效应”对相对收入论形成了挑战,即比较对象收入的提高同样会提高居民自身的预期从而提高主观幸福感。(Oshio et al.,2011; Rözer et al.,2012; Hajdu et al.,2014)以及以生命周期假说为核心的预期收入论(Tsui,2014)。因此,虽然以上理论在解释收入与幸福关系时存在差异,但无论是绝对收入论、相对收入论还是预期收入论都认同收入因素对主观幸福感存在一定正的影响。

就消费因素而言,消费能够影响人们主观幸福感的理论基础为:(1)消费是收入的函数。根据前文分析收入对主观幸福感有正的影响,那么消费也必然存在相同的影响情况(胡荣华等,2015)。(2)效用最大化理论。虽然效用与主观幸福感的内涵不同,但人们通过消费来购买产品或者获得服务所带来效用的提高必然能够满足人们各种层次和类型的需求和满足感(许玲丽等,2016),从而提升幸福水平。虽然不同消费内容和类型*消费在类型上可以划分为基本品消费、物质性消费、炫耀性消费和体验型消费等,从内容上可以划分为食物、住房、服装、交通、教育、休闲等消费内容。对不同消费主体主观幸福程度的提升作用不同,但毫无疑问的是消费水平绝对量和相对量的提高在总体上能够促进主观幸福感的提升。

因此,根据以上分析以及模型构建原则*货币路径中除了收入和消费两个因素对主观幸福感有影响之外,还包括工作状况(胡乾等,2016;吴伟炯,2016)、资产和负债(李江一等,2015)等。文章选取收入和消费两个因素作为生育效应的中介变量存在以下考虑:第一,生育行为对消费以及消费对主观幸福感的影响更为直接,如果选取间接变量无疑会增加模型的复杂性。第二,虽然生育行为对工作时间的影响(尤其是妇女)更为直接,但是工作时间对主观幸福感的影响是难以确定的,增加工作时间一方面能够提高收入带来幸福感,而另一方面会减少闲暇与陪伴家人的时间降低幸福感,收入对主观幸福感的影响无疑更为明确。第三,大多数文献表明收入是影响人们幸福感最重要的货币路径,而消费已于近几年进入主流研究视野。因此,中间变量选取的直接性原则、重要性原则和模型构建的简洁性原则同样适用于下文。,文章提出如下假说:

H3a:一般地,收入对消费有正影响。

H4a:一般地,收入水平对父母主观幸福感有正影响。

H5a:一般地,消费水平对父母主观幸福感有正影响。

(三)影响主观幸福感的非货币路径

影响主观幸福感的非货币路径包括社会保障(Kotakorpiw et al.,2010;殷金朋,2016)、健康状况(刘芳等,2010)、婚姻状况(Wadsworth et al.,2016;Baslevent et al.,2016)、性别(Stevenson,2009)等,根据中间变量选取的直接性原则、重要性原则和模型构建的简洁性原则,文章选取婚姻和健康两个变量作为中介变量*中介变量的选取以及模型的理论依据在影响主观幸福感的非货币路径部分、生育行为与(非)货币路径部分以及(非)货币路径的中介效应部分都做了解释。。与以收入和消费为代表的货币路径不同,婚姻和健康作为非货币路径对主观幸福感的影响更为明确。第一,包括资源理论、社会支持理论、社会选择理论、需要层次理论在内的经济学、社会学以及心理学理论都认为已婚群体比未婚群体的幸福程度更高(鲁强,2016;池丽萍,2016;Stutzer et al.,2010),甚至结婚时间越长对主观幸福感的正影响越高。其理论与现实依据在于:结婚能够实现“男大当婚,女大当嫁”的传统习俗、婚姻状态中夫妻角色功能的互补(池丽萍,2014)、婚姻状态中的情感功能、夫妻双方资源(收入、住房等)的互补(刘学良等,2016),甚至“蜜月期效应”(Diener et al.,2006)都有助于人们幸福感的提升。

第二,非货币路径中除了婚姻对主观幸福感有正的影响,健康水平同样值得我们关注。心理健康、身体健康与幸福感关系的研究在医学和心理科学方面较多(亓寿伟等,2010;洪雷,2009),社会科学领域成果也日益丰硕。由于疾病会损害幸福感,健康会提高生活满意度和愉悦度,因此健康水平的提高能够提高主观幸福感已是公认的结论(李江一等,2015)。虽然婚姻和健康两者的因果关系并未形成定论(严予若,2012;赵忠,2006),但一般认为健康状况对改善婚姻状况的作用更加直接和显著(郭艳茹等,2013;申顺芬等,2013)。

因此,根据以上分析以及模型构建原则,文章提出如下假说:

H3b:一般地,健康对婚姻有正影响。

H4b:一般地,健康水平对父母主观幸福感有正影响。

H5b:一般地,婚姻状况对父母主观幸福感有正影响。

H6a:一般地,生育行为对父母主观幸福感有直接的正影响。

H6b:一般地,生育行为对父母主观幸福感总体上有正影响。

(四)(非)货币路径的中介效应

根据前文分析,(非)货币因素不仅是影响人们主观幸福感的前因,同样是生育行为影响父母的后果。少数几篇文献探讨的都是生育行为与主观幸福感的绝对关系,都没有避免模型中所存在的自我选择效应与内生性问题。本文所构建的理论模型绕开了对生育行为与主观幸福感两者绝对关系的探讨,加入中介变量和调节变量分析其作用路径,即生育行为通过货币路径和非货币路径影响主观幸福感。

因此,根据以上分析以及模型构建原则,文章提出如下假说:

H7a:一般地,收入在生育行为与主观幸福感之间起遮掩作用*遮掩作用或遮掩效应与中介效应相反,是指收入因素是生育行为不能提升父母主观幸福感的原因。。

H8a:一般地,消费在生育行为与主观幸福感之间起遮掩作用。

H9a:一般地,生育行为对主观幸福感的影响依次受到收入和消费的遮掩作用。

H7b:一般地,健康在生育行为与主观幸福感之间起中介作用。

H8b:一般地,婚姻在生育行为与主观幸福感之间起中介作用。

H9b:一般地,生育行为对主观幸福感的影响依次受到健康和婚姻的中介作用。

(五)宏观政策的调节效应

鉴于特殊的国内外发展环境和改革进程,我国实行了长达50多年的城乡户籍制度以及40多年的计划生育政策。显而易见的是,无论是城乡户籍政策还是计划生育制度都必然会对生育行为以及生育效应造成很大的影响。根据调节效应与中介效应的定义(温忠麟等,2005,2014;Erdogan et al.,2006),生育行为对主观幸福感的影响必然受到宏观政策的影响,即:

happiness=f(child,policy)+e

(1)

其中,happiness为主观幸福感*以上函数仅考虑了happiness与child的关系是policy的函数,并非是完整的模型形式。,child为孩子数量,policy为宏观政策,文章认为以往文献在分析生育效应时未考虑宏观政策的调节效应是有缺陷的。

就计划生育政策而言,政策实施过程主要可以分为5个阶段:起步、紧收、调整、稳定和转型,前4个阶段主要是指“一孩”政策*“一孩”政策是指总体上规定一对夫妻只能生一个孩子,但是1984年和1988年又对其进行过修正,在大多数农村地区允许有条件地生育两个孩子(主要是指夫妻双方均为独生子女或第一胎是女孩的情形)。,转型阶段主要是指“二孩”政策*“二孩”政策包括2013年提出的单独二孩政策和2015年全国人大常委会通过人口与计划生育法修正案所确定的全面二孩政策。。就“一孩”政策而言,一方面该政策有效地控制了我国人口的快速增长,初婚年龄和首育年龄的提高以及总和生育率*根据第五次和第六次人口普查数据,我国总和生育率已经由2000年的1.22下降至2010年的1.18,即使根据国家发改委发布的《人口和社会发展报告2014》,总和生育率也只有1.6。的下降是显著的。尤其在公共资源和个人资源都较为稀缺的时代背景下,能够有助于我国实现由“人口数量大国”向“人口质量强国”的转变(Rosenzweig et al.,2009)。王伟等(2013)运用兄弟姐妹数量作为代理变量,研究发现80后作为“上有老下有小”的一代其幸福感并未受到计划生育政策的影响,相反还提高了其幸福感。另一方面,长期严格实施计划生育政策所带来的弊端也值得反思。所产生的问题包括:人口老龄化加速(蔡昉,2010)、传统“家庭”的破坏(Bongaarts et al.,1985)、性别比例失调(Chu,2001)以及养老问题等,显然计划生育政策的不利影响与国民幸福感的提高是背道而驰的。就“二孩”政策而言目前研究还处于起步阶段,但是就生育意愿较低的现状达成了共识。王军等(2016)认为我国目前意愿生育水平的点估计值为1.86,且中国未来的生育意愿可能会继续降低。张晓青等(2016)基于山东省数据发现“单独”家庭和“双非”家庭二孩意愿分别为38.4%和62.8%,且风笑天(2015)认为单独二孩政策无论是“遇冷”说还是“正常”说都存在一定偏差,但单独二孩和全面二孩的政策影响是极大的。因此,生育行为对主观幸福感的作用必然受到计划生育政策的影响。

就城乡户籍制度而言,1958年1月全国人大常委会第九十一次会议讨论通过的《中华人民共和国户口登记条例》表明我国户口迁移制度的初步形成,农民市民化或农村人口向城市人口转变的自然路径消失(鲁强,2016),同时也逐步形成了农民、农民工与市民三类群体。鲁强和徐翔(2018)研究发现生育行为影响主观幸福感存在群体差异,生育行为对市民主观幸福感影响最为显著同时作用程度也最大,对农民主观幸福感的影响次之,对农民工幸福感的影响最小。显而易见,农民工由于进城务工需要长期离开家乡,往往产生留守儿童问题、夫妻双方异地分居问题、随迁子女的教育和医疗以及住房问题等等,从而降低生育对主观幸福感的影响。相反,农民工能够获得比务农更多的收入、更丰富的见闻,在养育子女以及子女性别对待方面又有所改善,从而提高生育对主观幸福感的影响。

因此,根据以上分析以及模型构建原则,文章提出如下假说:

H10a:一般地,计划生育政策对生育行为与主观幸福感之间的关系起调节作用。

H10b:一般地,城乡户籍制度对生育行为与主观幸福感之间的关系起调节作用。

(六)传统家庭文化观念的调节效应

文章认为在生育效应模型中不仅宏观政策具有调节效应,传统家庭文化观念同样具有调节效应。无论男性还是女性如果有传统家庭文化观念的话,那么其必然有偏好大家庭*虽然在此过程中往往伴随“父亲的惠利”和“母亲的代价”,但是传统家庭文化观念会使父母在“经济安全感”和“消费性主观效用”两方面获得幸福感(穆峥等,2014)。和后代的文化惯性(穆峥等,2014),生育行为选择上会生育更多的子女,即生育和传统家庭文化观念有较强的相关性。李炜(2001)认为中国传统文化价值观念中存在“人”和“家”的伦理观念,“人”的思想体现在“早养儿早得济”、“人多力量大”和“人财两旺”等方面。而“家”则具有生产劳动、传宗接代*《孟子离娄上》第二十六章中记载“不孝有三,无后为大”,意为“不孝的行为有三种(包括未纠正父母错误使其陷入不义境地、未赡养年老的父母、未娶妻生子),而没有子孙(后代)是最大的一种。、赡养长辈*儒家《孝经·开宗明义》第一章中记载“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”。道家《庄子·天运》关于孝的记载为:“以敬孝易,以爱孝难;以爱孝易,以忘亲难”。《广至德章·第十三》关于孝的记载为:“教以孝,所以敬天下之为人父者也”。的功能。因此,具备传统家庭文化观念的人必然希望(可能在有限资源约束条件下的)“多子多福”,同时生育子女(尤其是男孩)能够极大地提高自身的主观幸福感。不可否认的是,传统家庭文化观念随着经济社会的发展也在不断变迁,但目前形势下传统家庭文化观念还有相当的作用。张晓青等(2016)研究发现山东省作为“孔孟之乡”受传统生育观念的深刻影响,其二孩意愿远高于湖北省(石智雷等,2014)或全国的平均水平(庄亚儿等,2014)。

因此,根据以上分析以及模型构建原则,文章提出如下假说:

H11:一般的,传统家庭文化观念对生育行为与主观幸福感之间的关系起调节作用。

(七)概念模型

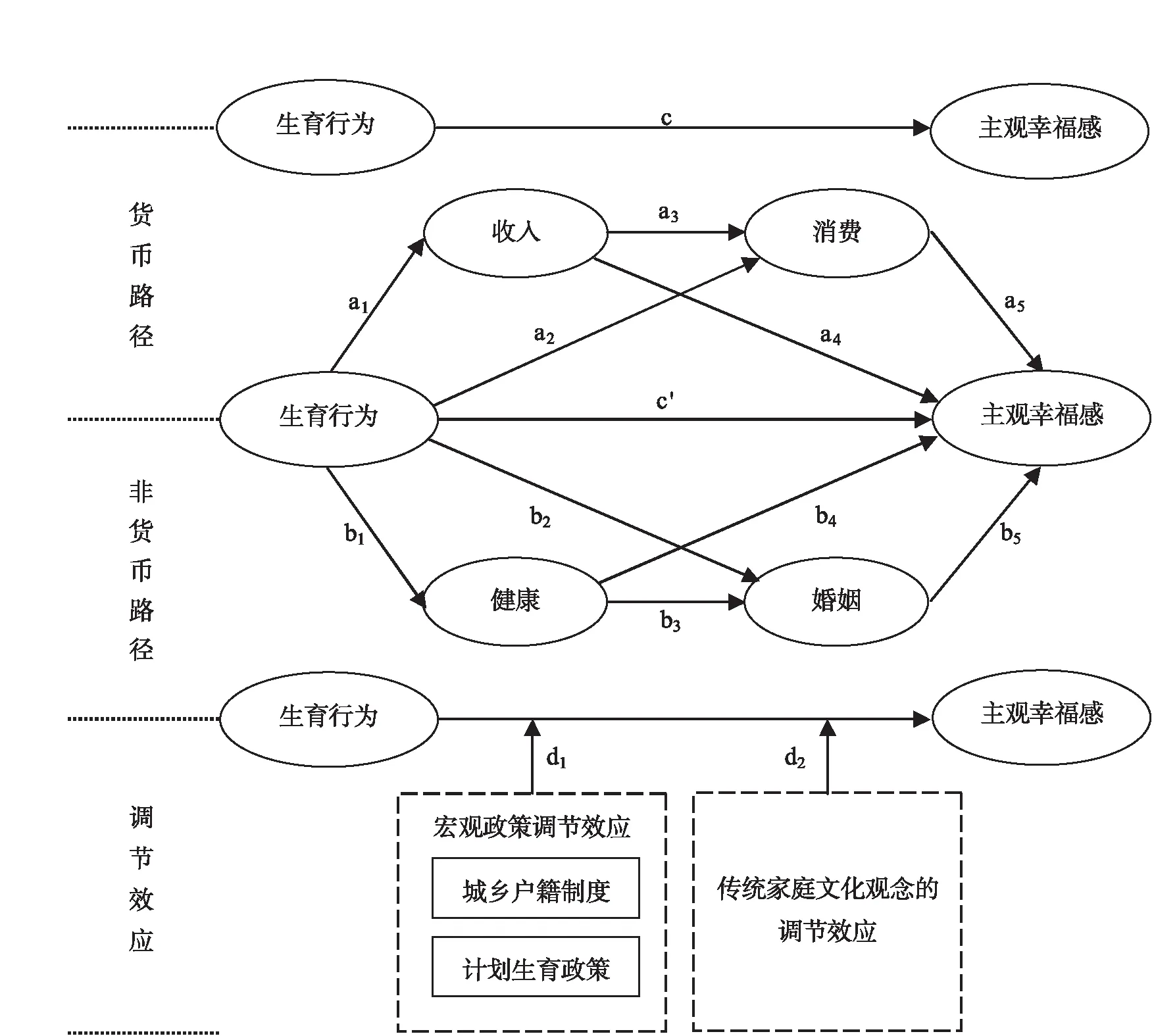

图1 概念模型

注:H1a=生育行为→收入=a1:H2a=生育行为→消费=a2;H3a=收入→消费=a3;H4a=收入→主观幸福感=a4;H5a=消费→主观幸福感=a5;H6a=生育行为→主观幸福感=c′;H6b=生育行为→主观幸福感=c;H7a=生育行为→收入→主观幸福感=a1a4;H8a=生育行为→消费→主观幸福感=a2a5;H9a=生育行为→收入→消费→主观幸福感=a1a3a5;H1b=生育行为→健康=b1:H2b=生育行为→婚姻=b2;H3b=健康→婚姻=b3;H4b=健康→主观幸福感=b4;H5b=婚姻→主观幸福感=b5;H7b=生育行为→健康→主观幸福感=b1b4;H8b=生育行为→婚姻→主观幸福感=b2b5;H9b=生育行为→健康→婚姻→主观幸福感=b1b3b5;H10a/H10b=d1;H11 =d2。

综合以上分析,文章提出了一个生育行为影响主观幸福感的概念模型或生育效应的作用路径,如图1所示。生育行为通过货币路径和非货币因素影响主观幸福感,即货币路径和非货币路径在生育效应作用路径中起中介作用。宏观政策和传统家庭文化观念能够影响生育效应的作用路径,即对生育行为与主观幸福感之间的关系起调节作用。因此,生育行为对主观幸福感的影响结果正是以上因素综合作用的结果,生育行为通过货币路径和非货币路径影响主观幸福感并受宏观政策和传统家庭文化观念的调节。

三、研究设计

(一)数据来源与处理方法

本文数据来源于中国综合社会调查(CGSS2013)数据,样本覆盖全国100个县(区)以及480个村/居委会,样本总量为11438个。本文进一步删除不知道、拒绝回答、不适用或奇异值等样本,以及未生育的样本,最后得到7829个有效样本,其中农民样本量为1989个,农民工样本量为2247个,市民样本量为3593个。

(二)主观幸福感的定义和度量

经济学沿袭了心理学对于幸福的一部分定义*经济学沿袭了心理层面的主观幸福感,与心理学研究不同的是,经济学意义上的主观幸福感是生活满意度、快乐、幸福等概念的统一,而心理学是加以区分的。:心理层面的主观幸福感。一般地,主观幸福是指居民对于日常生活的情感态度和总体感知*《现代汉语词典》对幸福的解释为"(生活境遇)称心如意",可见幸福与经济学传统意义上的"效用"是有别的。。本文选用CGSS2013数据,根据其问卷设计和幸福感测度问题将被调查者对生活的总体感知或感受作为主观幸福感的衡量标准,对“非常不幸福——非常幸福”的5个量级分别赋值1-5。

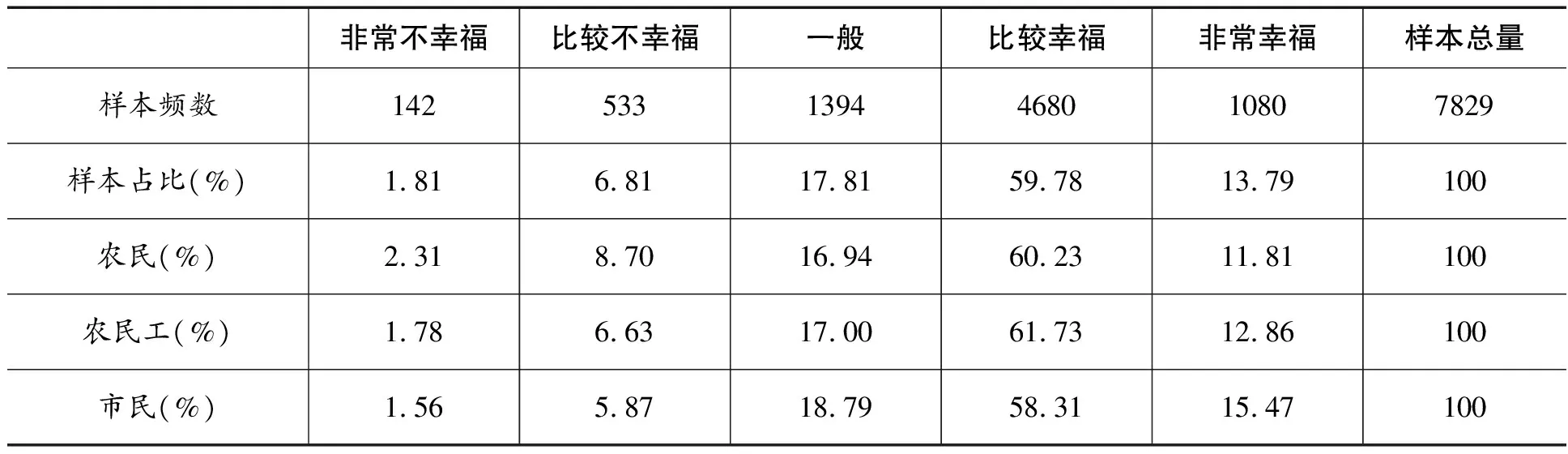

表1 主观幸福感的分布情况

受限于数据来源和主观幸福感测度方法,本文所使用的幸福感测度方法具有一定的主观性。但是,目前该测度方法具有心理测量学的充分性,同时也是研究主观幸福感问题通用的方法(李平等,2014;何立新等,2011)。根据主观幸福感的分布情况(如表1所示),农民、农民工与市民中比较幸福和非常幸福的样本分别占总样本的72.05%、74.59%和73.79%,非常不幸福和比较不幸福分别占11.01%、8.41%和7.43%。总体而言,市民和农民工的幸福状况较好,农民的幸福状况较差。

(三)实证方法与指标处理

文章的被解释变量为主观幸福感(happiness),为赋值为1-5的有序离散变量。child、child_boy和child_girl为核心解释变量,分别表示孩子数量、男孩数量和女孩数量。此外,收入、消费、婚姻和健康为中介变量。在货币因素中,绝对收入(income)为个人总收入的对数值,根据Senik(2004)和李江一等(2015)的经验做法,文章以村或居委会层面的平均收入作为基础来界定参照组,因此相对收入(rela_income)定义为个人总收入与所在村或居委会平均收入的对数差,绝对消费(consume)和相对消费(rela_consume)的处理方式类似。在非货币因素中,婚姻状况(marr)定义为同居、初婚有配偶、再婚有配偶=1*心理学研究表明伴侣对于人们心理状况乃至幸福感有重要影响,不论其目前是否有合法的婚姻。因此,与以往文献做法不同的是,本文将同居与初婚有配偶、再婚有配偶两种情形赋为同一值。,未婚、分居未离婚、离婚、丧偶=0。健康状况(health)对很不健康——很健康分别赋值1-5。

文章检验货币路径和非货币路径采用温忠麟等(2014)、Acock(2013)提出的中介效应模型。检验调节效应的方法与以往文献不同,一方面采用方杰等(2014,2015)、陈晓萍等(2012)提出的调节效应分析方法(交互项检验方法),另一方面采用队列效应检验方法。具体而言,计划生育政策调节效应包括一孩政策效应和二孩政策预期效应。首先,一孩政策效应采用队列效应检验方法,即以出生年份作为划分队列的依据,选用Oprobit模型分析不同年份出生的孩子生育效应情况,并比较不同一孩政策实施阶段生育行为对主观幸福感的边际效应,从而判断一孩政策是否对生育造成了福利损失。

其次,二孩政策预期效应选取生育意愿*由于本文选用数据的调查年份为2013年,“全面二孩”政策还未提出,“单独二孩”政策于当年通过,因此此处仅能通过分析“二孩”意愿与主观幸福感的关系来讨论二孩政策的预期效果。(policy_desire)作为代理变量,在问卷中的题目为“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子”,令policy_desire=1表示希望有2个及以上的孩子,policy_desire=0表示其他。目的在于探讨具有高生育意愿的人与低生育意愿的人相比,生育行为是否更能够提升人们的主观幸福感,反过来,还可以通过判断样本中此类人群的占比分析二孩政策的预期效果。

城乡户籍制度的调节效应选取群体特征(policy_hukou)作为代理变量(包括市民、农民工与农民),令policy_hukou=1、2、3分别表示农民、农民工和市民,目的在于比较生育行为对不同户籍人群主观幸福感的影响,从而判断城乡户籍制度是否对生育造成了福利损失。传统家庭文化观念(tra_value)在问卷中的题目为“您是否同意男人以事业为重,女人以家庭为重”,tra_value=0表示不同意,tra_value=1表示同意,目的在于判断具有传统家庭文化观念的人与不具有该观念的人相比,生育行为对主观幸福感的影响是否更强。

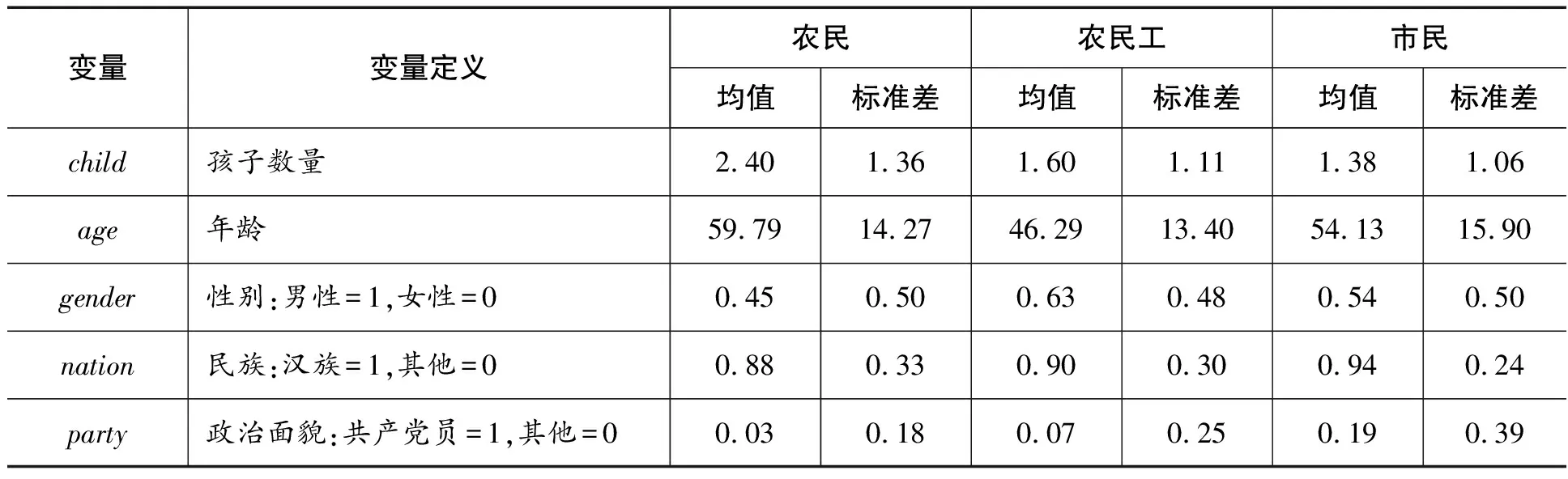

此外,控制变量包括年龄变量(age)、年龄平方项(age2)*大量实证研究表明年龄对于幸福感的影响是非线性的,回归过程中需要加入二次项。、性别变量(gender)、民族变量(nation)、政治面貌(party)、受教育程度(edu)、社会资本(social)、社会阶层(class),变量定义和赋值方式如表2所示。

四、实证结论与回归诊断

(一)描述性统计分析

根据表2,农民群体生育子女的平均数量最多(2.4个),农民工次之(1.6个),市民生育子女的平均数量最少(1.38个)。农民的受教育程度(edu)平均为小学(均值为1.01),农民工和市民平均分别接近初中和高中水平。与受教育程度(edu)变量类似,农民、农民工和市民三类群体的政治面貌(party)、个人收入(income)和社会阶层(class)等变量均呈现由低到高的阶梯分布。

表2 变量定义与统计描述

续表2

变量变量定义农民农民工市民均值标准差均值标准差均值标准差marr婚姻状况:同居、初婚有配偶、再婚有配偶=1,其他=00.830.380.840.370.790.40edu受教育程度:小学以下=0,小学=1,初中=2,普高、职高、中专、技校=3,大学=4,大学及以上=51.010.901.920.982.701.20income个人全年收入对数化8.511.109.701.0210.180.85social社会网络:社交频繁程度由低到高赋值1-53.041.032.881.002.760.96class社会阶层:从低到高赋值1-103.961.654.231.654.631.65health健康状况:从坏到好赋值1-53.461.064.010.953.840.93

(二)生育行为与主观幸福感:货币路径

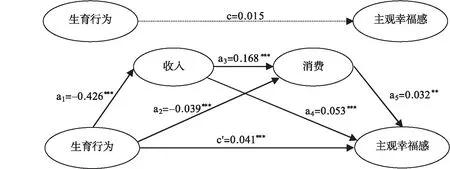

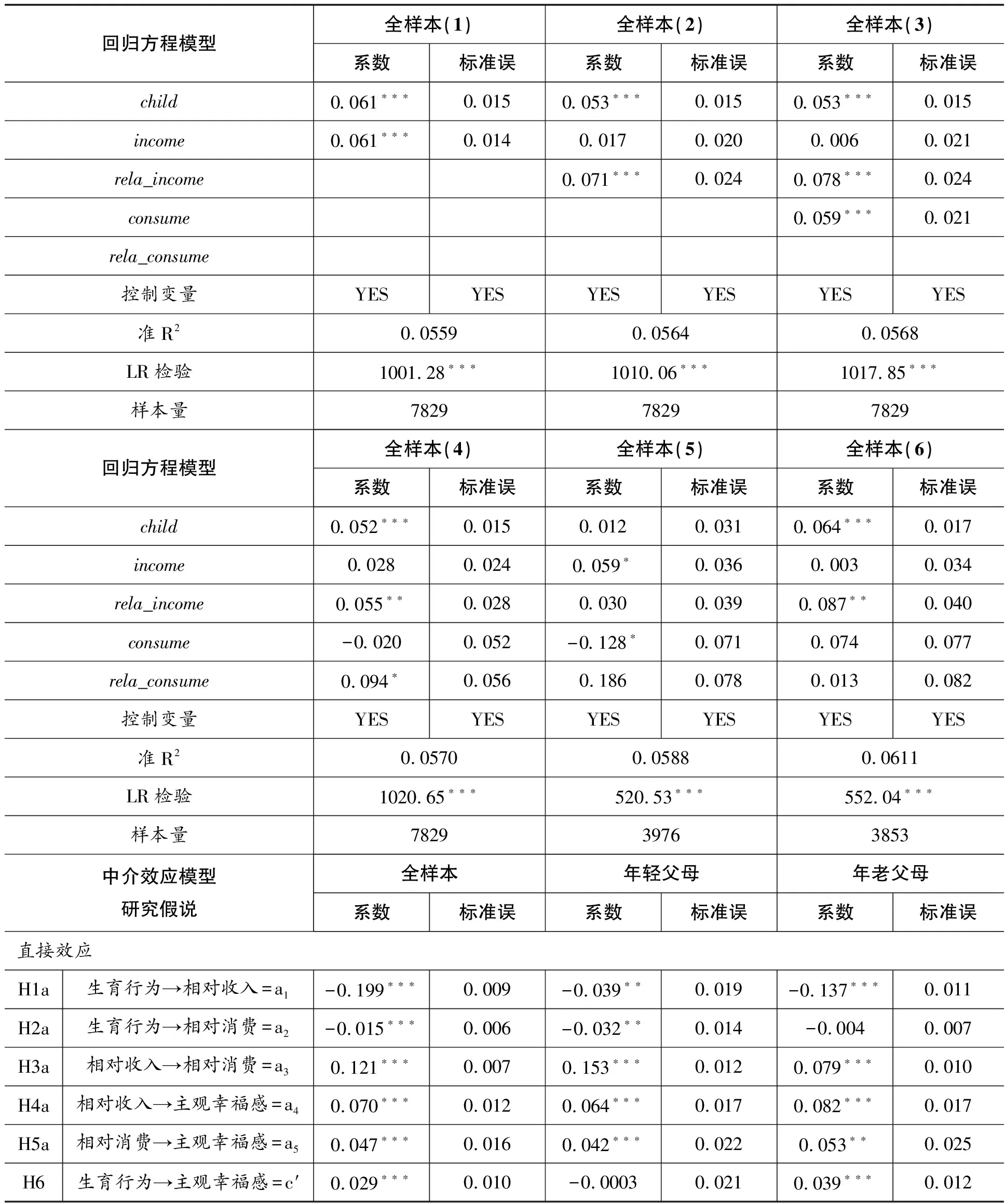

根据概念模型中生育效应的货币路径,全样本实证结果如图2所示。就直接效应而言,生育行为对父母收入和消费有直接显著的负影响(a1、a2),而收入与消费能够显著提高父母的主观幸福感(a4、a5),同时生育行为对主观幸福感(c′)、收入对消费(a3)同样具有正的直接效应,因此前文所提出的H1a-H5a、H6假说均得到了验证。就间接效应而言,根据温忠麟等(2014)、Acock(2013)所提出的中介效应检验方法,由于总效应c不显著、间接效应a1a2、a4a5、a1a3a5显著且与直接效应c′异号,因此收入、消费在生育行为与主观幸福感之间起遮掩作用,即包括收入、消费在内的货币因素是生育行为不能提升父母主观幸福感的原因。

图2 全样本实证结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著,实线表示该路径显著,虚线表示该路径不显著。

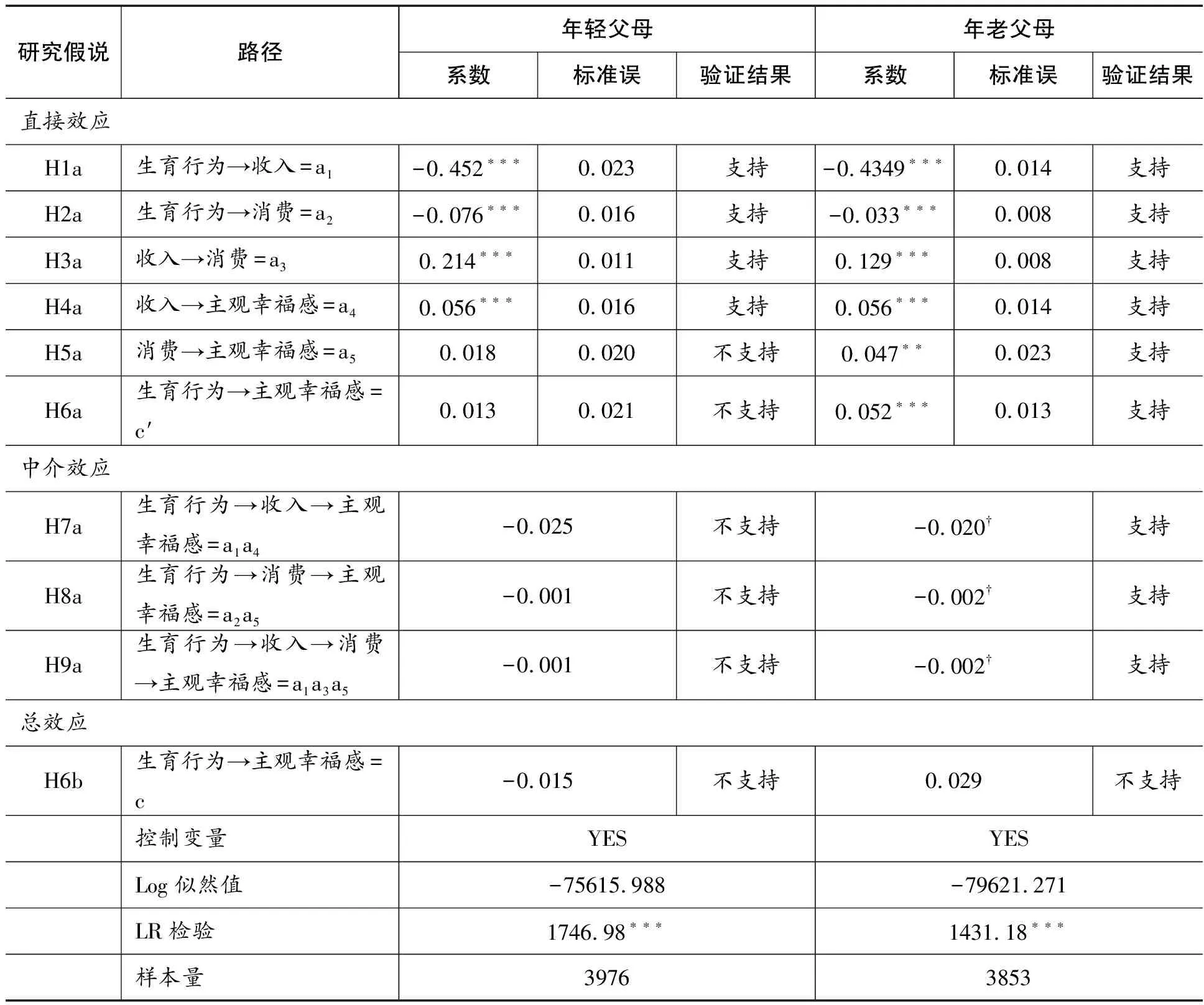

生育效应货币路径的分样本实证结果如下表所示。在年轻父母样本*这里需要说明的是,关于父母年龄的划分存在如下考虑:1)世界卫生组织将老年人定义为男性60周岁以上、女性55周岁以上的人群。2)在本文有效样本中,55周岁以下样本占到样本总量的53.26%,55周岁以上样本占到样本总量的46.74%。3)为了保证实证模型各个分样本的样本量充足,本文选用55周岁作为划分界限,即小于50周岁的为年轻父母,其余为年老父母。中,直接效应中仅H1a-H4a假说得到了验证,生育行为并不能直接提升年轻父母的幸福程度,同时生育行为影响父母主观幸福感的总效应为负的(不显著),并且包括收入与消费在内的货币因素不能解释年轻父母的生育效应问题。在年老父母样本中,除了假说H6b以外所有货币路径的假说均得到了支持,且系数符号与全样本实证结果一致,即收入、消费在生育行为对主观幸福感的影响过程中起遮掩作用,且|a1a4|>|a2a5|>|a1a3a5|,因此生育行为影响年老父母主观幸福感的最佳货币路径为“生育行为→收入→主观幸福感”。

表3 分样本实证结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著,†、††、†††表示根据中介效应检验程序(温忠麟等,2014)所得出的显著性水平,分别表示遮掩效应、部分中介效应和完全中介效应。

(三)生育行为与主观幸福感:非货币路径

图3 全样本实证结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著,实线表示该路径显著,虚线表示该路径不显著。

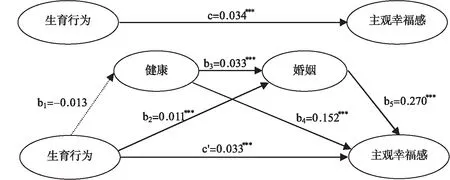

根据概念模型中生育效应的非货币路径,全样本实证结果如下图所示。就直接效应而言,生育行为对父母婚姻有直接显著的正影响(b2),对健康的影响并不显著,而健康与婚姻能够显著提高父母的主观幸福感(b4、b5),同时生育行为对主观幸福感(c)、健康对婚姻(b3)同样具有正的直接效应。就间接效应而言,与货币路径不同的是,生育行为对主观幸福感的总效应c显著、间接效应b2b5显著且与直接效应c'同号,因此全样本结果证实了婚姻在生育行为与主观幸福感之间起部分中介作用,而健康不是生育行为影响主观幸福感的因素,即生育行为影响父母主观幸福感的最佳非货币路径为“生育行为→婚姻→主观幸福感”。

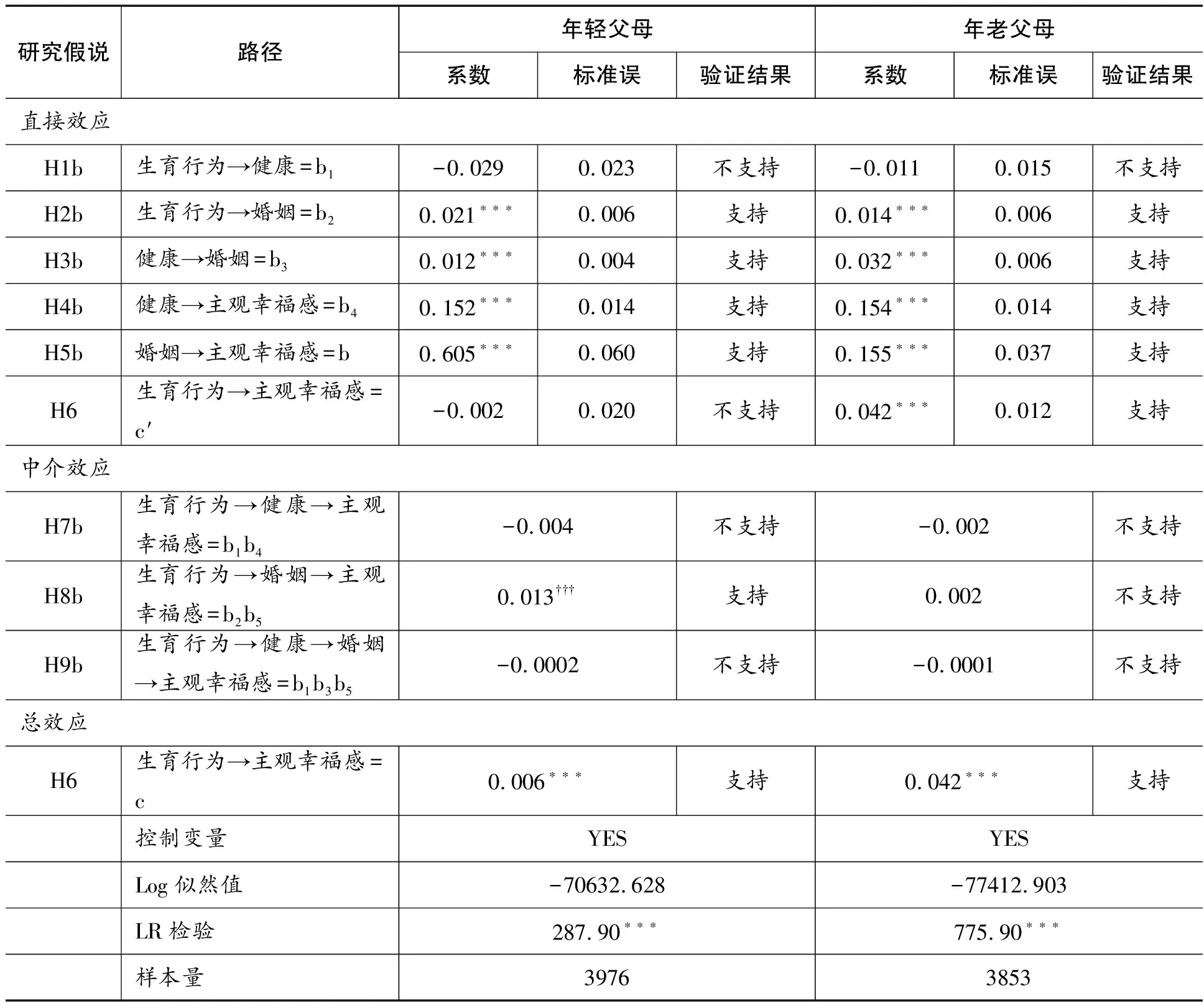

生育效应非货币路径的分样本实证结果如下表所示。在年轻父母样本中,婚姻在生育行为与主观幸福感之间起完全中介作用,即生育行为能够提升年轻父母主观幸福感是由婚姻作为中介变量进行传导的,而在年老父母样本中并未发现相应证据,年老父母主观幸福感的提升主要是由于生育行为的直接效应(占总效应的91%)。同时无论在年轻父母还是年老父母样本中,健康既不能起到中介作用,也不能起到遮掩作用,即健康因素不能解释父母的生育效应问题。

表4 分样本实证结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著,†、††、†††表示根据中介效应检验程序(温忠麟等,2014)所得出的显著性水平,分别表示遮掩效应、部分中介效应和完全中介效应。

(四)生育行为与主观幸福感:调节效应

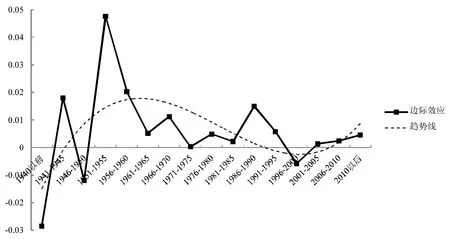

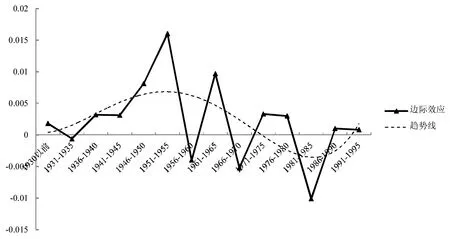

根据概念模型中生育效应的调节机制,分别以孩子和父母为划分队列的一孩政策效应检验结果如下图所示,横轴为时间,纵轴为平均边际效应,即每增加一个孩子提升父母比较幸福的可能性。由于我国于1982年将计划生育政策作为基本国策写入《宪法》,因此我们着重关注1980年以后生育的边际效应。图4以调查对象子女的出生年份作为划分队列,1941-2010年间边际效应总体呈波动趋稳的态势,且1980年后平均与1971-1980年间的边际效应持平,表明一孩政策对于该政策实施之前出生的调查对象的生育行为并未造成显著的福利损失。图5以调查对象的出生年份作为划分队列,1931-1995年间边际效应总体呈波动下降的态势,且1980年以后出生的调查对象其生育子女的边际效应同样呈现波动下降的态势,表明一孩政策对于该政策实施之后出生的调查对象的生育行为造成了一定的福利损失,即计划生育政策的调节效应得到了验证。

图4 一孩政策效应(子女队列)

图5 一孩政策效应(父母队列)

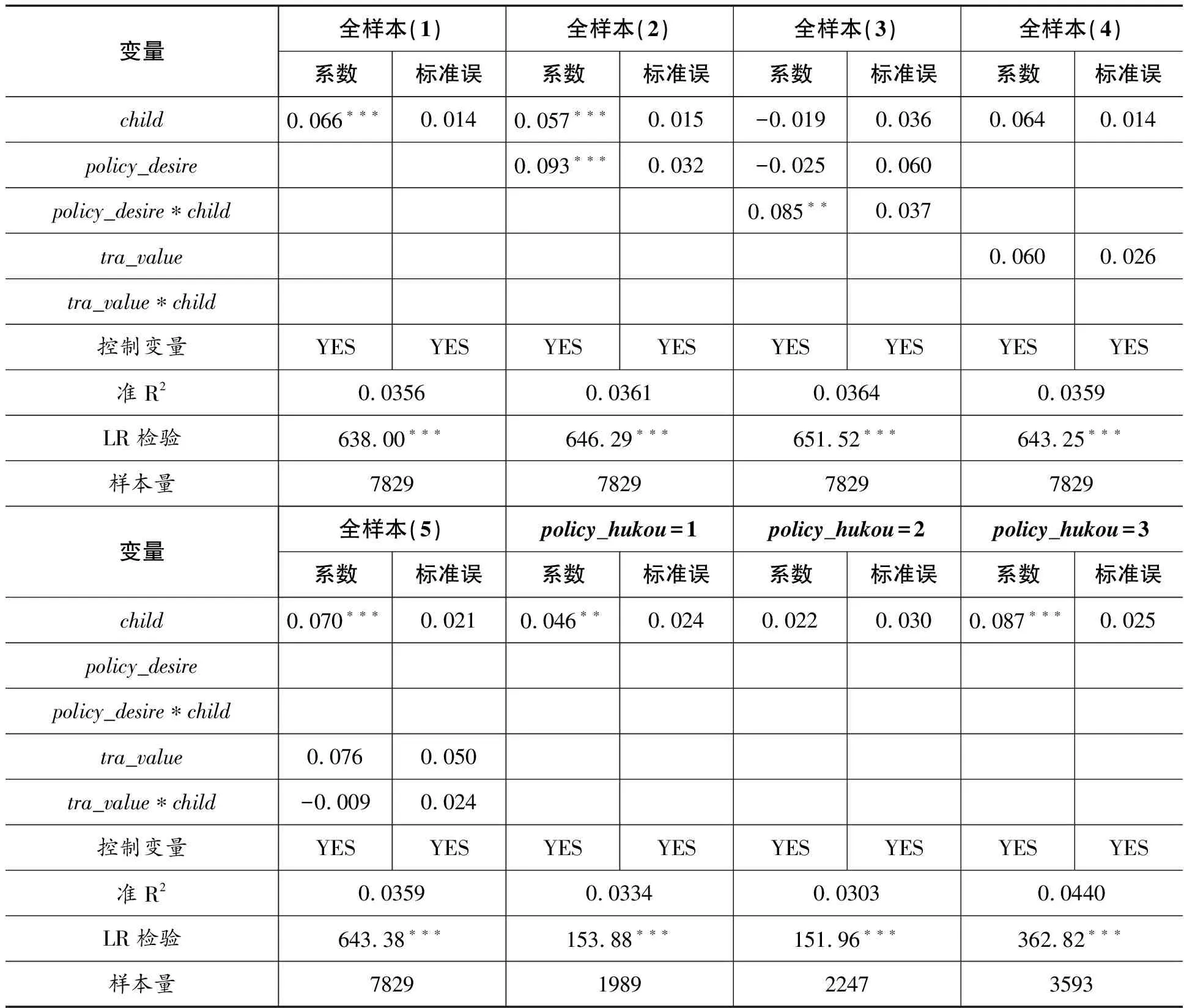

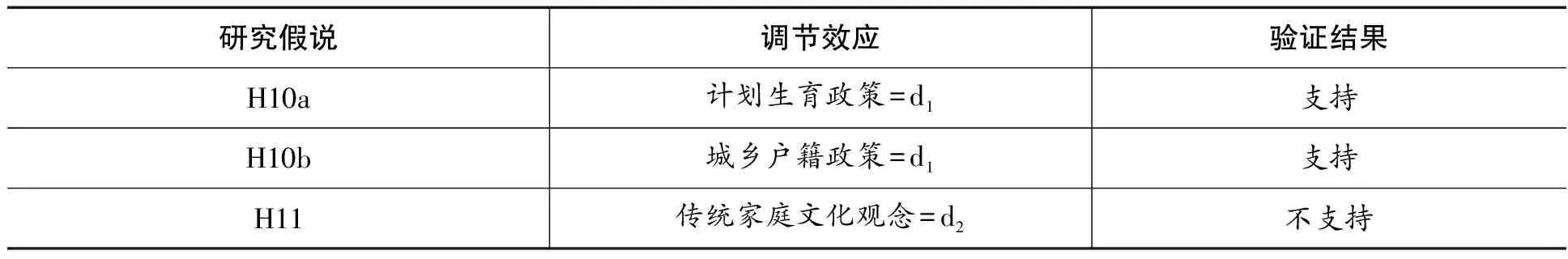

二孩政策预期、城乡户籍制度和传统家庭文化观念的调节效应检验结果如表6所示。在加入policy_desire*child项之后,child和policy_desire都由正号(显著)变为负号(不显著),且该交互项显著为正,表明具有高生育意愿与具有低生育意愿的父母相比,生育行为更能够提升其主观幸福感。同时,具有高生育意愿的父母(希望拥有2个及以上孩子)占总样本的79.13%,因此“全面二孩”的政策预期基本能够得到保障,有助于实现“十三五”期间总和生育率达到1.8左右的目标。根据最新的国家统计局抽样调查数据,2016年出生人口达到2000年来最高水平,二孩比重占全年出生人口的45%,即计划生育政策的调节效应得到了验证(李红梅,2017)。

全样本(4)和(5)的结果表明无论是tra_value还是tra_value*child都不显著,表明具有传统家庭文化观念和不具有该观念的父母相比,生育行为无助于提升前者的主观幸福感,即传统家庭文化观念的调节效应无法得到验证。就城乡户籍制度实证结果而言,生育行为能够显著提升农民和农民工的主观幸福感,而无法显著提升农民工的主观幸福感,表明农民工的生育行为受到“脱贫-入城-融合”路径的影响*包括子女城市教育门槛高、生活住所不定、留守儿童问题、城市养育成本高、子女照料时间不足等问题制约着农民工的生育行为。,城乡户籍制度或为农民工群体生育效应损失的部分原因。综合调节效应实证结果,前文所提出的H10a、H10b假说基本得到了验证,而H11假说并未得到支持(如表7所示)。

表5 调节效应检验

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著。

表6 假说验证结果

(五)生育效应的进一步探索:“幸福-收入”之谜

显而易见,前文关于收入和消费的研究均是针对绝对收入或绝对消费的讨论,然而“幸福-收入”之谜争论的焦点在于绝对收入与相对收入,因此文章进一步探讨相对收入和相对消费在生育效应模型中的作用。下表主要讨论绝对收入或消费、相对收入或消费在传统回归方程模型和中介效应模型中的实证结果差异。

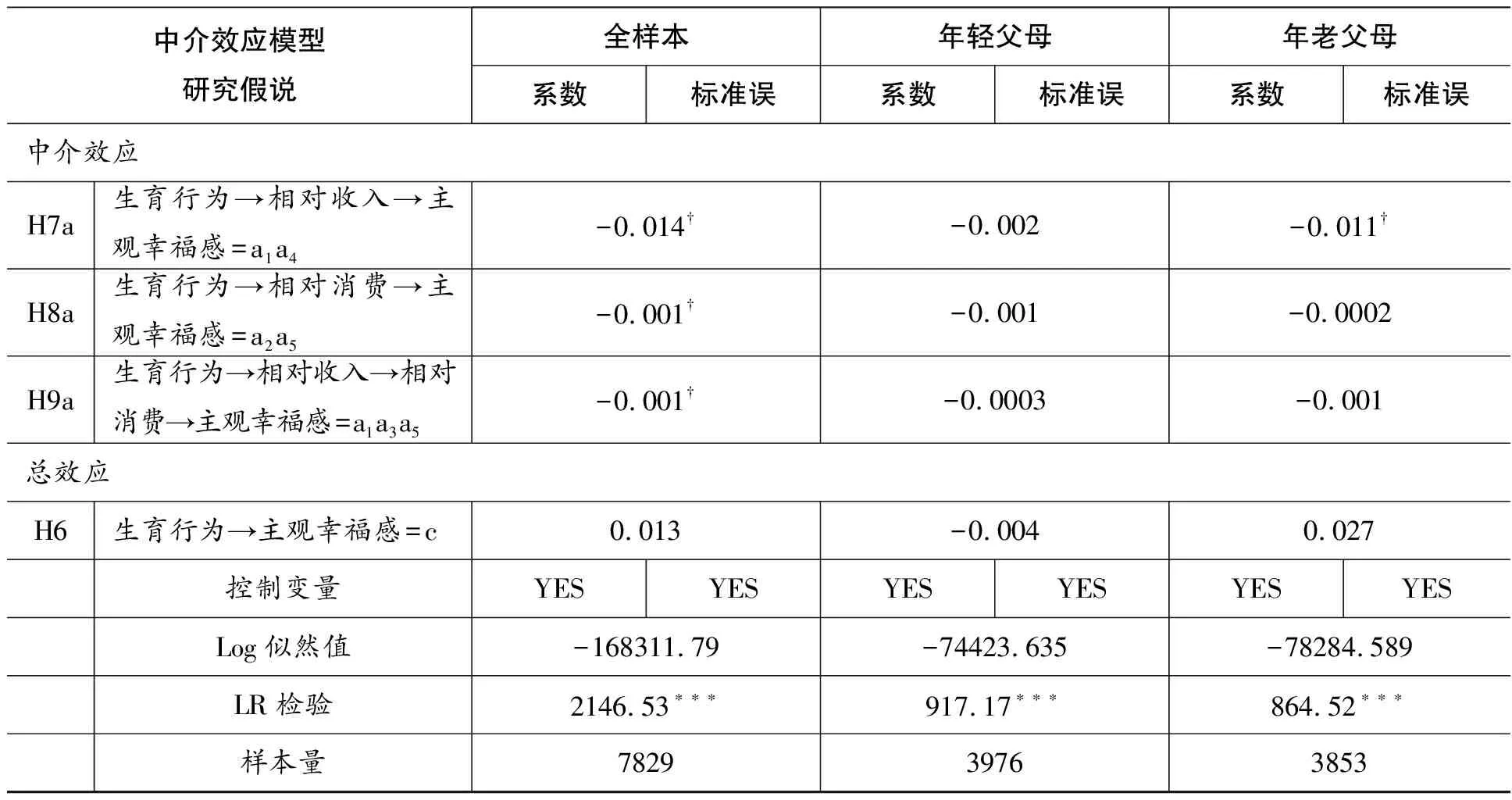

根据实证结果,模型(1)-(6)均为回归方程模型,全样本(2)和(3)表明在控制了相对收入和绝对消费以后,绝对收入对主观幸福感的影响就不再显著,全样本(4)表明在控制所有变量之后仅有相对收入和相对消费对主观幸福感有正的影响。同时以上变量对于年轻父母和年老父母的作用具有差异,绝对收入能够提升年轻父母的幸福感,相对收入能够提升年老父母的幸福感,而消费的正向作用无法得到验证。在纳入相对收入和相对消费的中介效应模型中,基本结论与上文相比没有较大差异,但是生育行为影响父母主观幸福感的最佳货币路径变为“生育行为→相对收入→主观幸福感”,且消费在路径中的传导作用与上文结果相比被进一步弱化了,表明相对收入是生育行为影响主观幸福感最重要的货币因素。因此,本文认为无论是相对收入论还是收入-消费论对于“幸福-收入”之谜的解释都具有一定局限性和研究对象的适用性,且传统回归方程模型无法理清变量之间的内生关系以及作用路径导致以上理论的解释力度不足,未来研究中除了需要继续探索新的影响幸福感的重要因素之外(例如生育行为),还需要通过设计更为准确、巧妙的实证模型未分析其影响机制。

表7 关于“幸福-收入”之谜的讨论

续表7

中介效应模型研究假说全样本年轻父母年老父母系数标准误系数标准误系数标准误中介效应H7a生育行为→相对收入→主观幸福感=a1a4-0.014†-0.002-0.011†H8a生育行为→相对消费→主观幸福感=a2a5-0.001†-0.001-0.0002H9a生育行为→相对收入→相对消费→主观幸福感=a1a3a5-0.001†-0.0003-0.001总效应H6生育行为→主观幸福感=c0.013-0.0040.027控制变量YESYESYESYESYESYESLog似然值-168311.79-74423.635-78284.589LR检验2146.53∗∗∗917.17∗∗∗864.52∗∗∗样本量782939763853

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平上显著,†、††、†††表示根据中介效应检验程序(温忠麟等,2014)所得出的显著性水平,分别表示遮掩效应、部分中介效应和完全中介效应。

五、结论与建议

文章综合已有关于幸福问题与生育问题的研究成果,借鉴经济学、人口学、社会学以及心理学的相关理论,并结合我国长期实行的计划生育政策和城乡户籍制度,构建生育行为影响主观幸福感的概念模型、提出相关假说并进行了验证,主要结论为:

第一,以收入、消费为代表的货币因素在生育行为对年老父母主观幸福感的影响过程中起遮掩作用,且生育效应最佳的货币路径为“生育行为→收入→主观幸福感”。以婚姻为代表的非货币因素在生育行为对年轻父母主观幸福感的影响过程中起完全中介作用,且生育效应最佳的非货币路径为“生育行为→婚姻→主观幸福感”。

第二,在纳入相对收入和相对消费的中介效应模型中,生育效应最佳的货币路径为“生育行为→相对收入→主观幸福感”。无论是相对收入论还是收入-消费论对于“幸福-收入”之谜的解释都具有局限性和适用性,未来研究中除了需要继续探索新的影响幸福感的重要因素之外(例如生育行为),还需要通过设计更为准确、巧妙的计量模型未分析影响机制。

第三,一孩政策对于该政策实施之前出生的调查对象的生育行为并未造成显著的福利损失,但对于该政策实施之后出生的调查对象的生育行为造成了一定的福利损失。同时,具有高生育意愿(二孩意愿)与具有低生育意愿的父母相比,生育行为更能够提升前者的主观幸福感。此外,生育行为能够显著提升农民和农民工的主观幸福感,而无法显著提升农民工的主观幸福感。因此,计划生育政策和城乡户籍制度对“生育行为-主观幸福感”之间关系存在显著的调节效应。

因此,本研究对于深入理解与把握“生育-幸福”、“幸福-收入”之间的关系以及相关政策的制定具有一定的指导意义。具体而言:首先,政府需要逐步健全与完善社会保障机制,提高基本养老服务、医疗卫生服务、精准扶贫工作等公共产品与服务的质量并优化投入结构与供给模式,多方位促使老年人逐步摒弃“养儿防老”的传统理念,让其“老有所养”、“老有所依”,为解决年轻父母生育行为的“后顾之忧”提供示范。在充分解决生育子女所存在的经济问题、教育问题、照料问题、社保问题之后,进一步引导父母树立科学、正确的生育观和养育观。

其次,我国生育率不断下降以及离婚率不断上升*根据中商产业研究院公布的数据显示,2013年全国离婚率高达12.8%,2016年上半年全国离婚率为11%,虽然离婚率上升的原因较为复杂,包括房地产市场火热等等,但生育子女对于降低离婚率有积极作用是毫无疑问的。已经是不争的事实,80后、90后群体更是离婚的主力军,因此可以从加强精神文明建设、健全婚姻保障法律体系两个方面提高年轻父母的幸福程度。精神文明建设需要涉及“男女平等”理念、“家和万事兴”理念、社会主义核心价值观等内容,而健全与完善《中华人民共和国反家庭暴力法》*《中华人民共和国反家庭暴力法》于2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过,2016年3月1日起施行。和《中华人民共和国婚姻法》并加强执法水平是保证生育行为提升年轻父母主观幸福感的关键所在。同时,由于实施以一孩政策为核心的计划生育政策造成了一定的福利损失,尤其在全面二孩政策放开的背景下,政府需要进一步提高对2014年或2016年之前独生子女家庭的奖励或补偿力度*虽然1982年出台的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定:凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻,从领证之月起到子女14周岁止,每年发放独生子女保障费60元,单方领证的对象发放30元。但是随着社会经济的发展,提高独生子女的奖励力度以及放宽子女的年龄限制势在必行。,尤其需要关注1980年以后出生的独生子女父母的主观幸福感,除了物质奖励,还需要从医疗、教育、住房等方面入手解决人们生育子女的后顾之忧。

最后,无论是要实现2020年全面建成小康社会的目标还是农民工总体市民化的目标*李克强总理于2016年全国两会指出:“到2020年,我国将实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。常住人口城镇化率将达到60%,户籍人口城镇化率达到45%”。,都意味着必须健全农民、农民工与市民群体“差别化”的生育政策体系。其一,建立健全以卫生计生、统计、公安、民政等部门为统筹的人口信息共建机制,从人口与生育数据的收集、汇总、开发与共享各个环节入手保障信息共建的准确性、科学性与时效性,并将人口信息共建成果作为生育政策调控的重要参考依据。

其二,建立以区域联动、城乡联动、时序联动为核心的人口与政策评估机制,区域联动意在避免人口的无序流动与生育政策的落实难题,以区域间人口形势会商机制为关键提升政策调控的整体性;城乡联动意在促进生育分布、人口分布与国家战略相适应,切实考虑城镇化进程中不同参与主体的生育现状、意愿以及问题,提升人口政策的针对性;时序联动意在健全人口动态监测和评估体系,促使人口监测与政策评价实现常态化。

其三,从人口政策的规划实施与组织管理角度来说,各级部门需要根据农民、农民工与市民的群体特征优化管理方式与业务流程。例如,针对农民工群体,尤其需要协调户籍地与流入地计生部门的职责,合理分配两地部门在生育登记服务、生育政策普及、生育理念引导、生殖健康保障等方面的作用,引导其负责任、有计划、按政策生育;针对市民群体,由于子女经济功能逐渐弱化,因此尤其需要加强生育理念的引导,从传统文化、家庭功能、国家发展等维度提升政策引导效果;针对农民群体,尤其需要健全农村地区的妇幼健康计划生育服务保障工程,加强生育登记服务与妇幼保健服务效果,从而实现优生优育。

参考文献:

[1]蔡昉,2010:《人口转变、人口红利与刘易斯转折点》,《经济研究》第4期。[Cai Fang, 2010, Demographic Transition, Demographic Dividend, and Lewis Turning Point in China,EconomicResearchJournal, 4.]

[2]陈钊、徐彤、刘晓峰,2012:《户籍身份、示范效应与居民幸福感:来自上海和深圳社区的证据》,《世界经济》第4期。[Chen Zhao, Xu Tong and Liu Xiaofeng, 2012, Household Registration, Demonstration Effect and Citizen Happiness:EvidencefromtheShanghaiandShenzhenCommunities,TheJournalofwordEconomy,4.]

[3]陈屹立,2016:《生儿育女的福利效应:子女数量及其性别对父母幸福感的影响》,《贵州财经大学学报》第4期。[Chen Yili, 2016, The Welfare Effects of Parenthood: Influence of Number and Gender of Children to Parents’ Well-being,JournalofGuizhouUniversityofFinanceandEconomics,4.]

[4]陈友华,2016:《全面二孩政策与中国人口趋势》,《学海》第1期。[Chen Youhua, 2016: Comprehensive Two-child Policy and Population Trends in China,AcademiaBimestrie,1.]

[5]池丽萍,2016:《中国人婚姻与幸福感的关系:事实描述与理论检验》,《首都师范大学学报(社会科学版)》第1期。[Chi Liping, 2016, The Relationship between Chinese Marriage and Happiness: Factual Description and Theoretical Examination,JournalofCapitalNormalUniversity(SocialSciencesEdition),1.]

.[6]风笑天,2015:《“遇冷”或“正常”?——对“单独二孩”政策实施效果认识的评价》,《中国社会科学评价》第4期。[Feng Xiaotian, 2015, "Chill welcome" or "Normal"? - Evaluation on the Implementation of China’s Dandu Erhai Policy,SocialSciencesinChinaReliew,4.]

[7]方杰、温忠麟、梁东梅,2015:《基于多元回归的调节效应分析》,《心理科学》第3期。[Fang Jie, Wen Zhonglin and Liang Dongmei, 2015, Moderation Effect Analyses Based on Multiple Linear Regression,JournalofPsychologicalScience,3.]

[8]方杰、温忠麟、张敏强,2014:《基于结构方程模型的多重中介效应分析》,《心理科学》第3期。[Fang Jie, Wen Zhonglin and Zhang Mingqiang, 2014, The Analyses of Multiple Mediation Effects Based on Structural Equation Modeling,JournalofPsychologicalScience,3.]

[9]郭艳茹、张琳,2013:《保姆换养老:收入、健康对中老年女性再婚的影响》,《世界经济文汇》第1期。[Guo yanru and Zhang Lin, 2013, The Influence of Income and Health on the Remarriage of Middle-aged and Elderly Women,WorldEconomicPapers,1.]

[10]何立新、潘春阳,2011:《破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感》,《管理世界》第8期。[He lixin and Pan chunyang, 2011, Uncover the “Easterlin Paradox” of China: Income Gap, Opportunity Inequality and Citizen Happiness,ManagementWorld,8.]

[11]胡荣华、孙计领,2015:《消费能使我们幸福吗?》,《统计研究》第12期。[Hu Ronghua and Sun Jiling,2015, Can Consumption Make us Happy,StatisticalResearch,12.]

[12]洪雷、曹慧、方格,2009:《金钱态度、主观幸福感和心理健康的关系探讨》,《中国临床心理学杂志》第3期。[Hong lei, Cao hui and Fang Ge, 2009, Interrelationship Between Money Attitude, Subjective Happiness and Mental Health,ChineseJournalofClinicalPsychology,3.]

[13]李涛、陈斌开,2014:《家庭固定资产、财富效应与居民消费:来自中国城镇家庭的经验证据》,《经济研究》第3期。[Li Tao and Chen Binkai, 2014, Household Fixed Assets, Wealth Effect and Household Consumption: Empirical Evidence from Chinese Urban Families,EconomicResearchJournal,3.]

[14]李江一、李涵、甘犁,2015:《家庭资产-负债与幸福感:“幸福-收入”之谜的一个解释》,《南开经济研究》第5期。[Li Jiangyi, Li Han and Gan Li, 2015, Household Assets, Debts and Happiness: An Explanation to “Happiness-Income” Puzzle,NankaiEconomicStudies,5.]

[15]李婷、范文婷,2016:《生育与主观幸福感——基于生命周期和生命历程的视角》,《人口研究》第5期。[Li Ting and Fan Wenting, 2016, Parenthood and Subjective Well-being: A Life-Cycle and Life-Course Perspective,PopulationResearch,5.]

[16]李炜,2001:《中俄两国人口生育文化观念浅析》,《人口研究》第3期。[Li Wei, 2001, A Brief Analysis of the Cultural Concept of Fertility in China and Russia,PopulationResearch,3.]

[17]李平、朱国军,2014:《社会资本、身份特征与居民幸福感——基于中国居民社会网络变迁的视角》,《经济评论》第6期。[Li Ping and Zhu Guojun, 2014, Social Capital, Identities and Well-being: A Perspective of Chinese Residents’ Social Networks Transition,EconomicReview,6.]

[18]李红梅,2017:《“全面两孩”实施一年,多生了131万人》,《人民日报》1月23日。[Li Hongmei, 2017, The Implementation of the "Universal Two-child" for One Year, More than 1.31 Million People Birthed,People'sDaily.]

[19]鲁强、徐翔,2018:《巾帼不让须眉?——生育行为影响主观幸福感的双重性别差异》,《南开经济研究》第3期。[Lu Qiang, Xu Xiang, 2018, Are Daughters no Inferior to Sons?- The Double Gender Differences in Fertility Behavior which can Affect Happiness,NankaiEconomicStudies,3.]

[20]鲁强、徐翔,2017:《农民、农民工与市民:生育行为如何影响幸福感?》,《浙江社会科学》第8期。[Lu Qiang, Xu Xiang, 2017, Farmers, Migrant Workers and Citizens: How does Fertility Affect Happiness?,ZhejiangSocialScience,8]

[21]鲁强、徐翔,2016:《我国农民工市民化进程测度——基于TT&DTHM模型的分析》,《江西社会科学》第2期。[Lu Qiang and Xu Xiang, 2016, The Measurement of the Citizenization Process of Migrant Workers in China - Based on the TT&DTHM Model Analysis,JiangxiSocialScience,2.]

[22]鲁强,2016:《农民工的群体特征、边缘化与市民化路径——基于TT&DTHM模型的分析》,《上海经济研究》第5期。[Lu Qiang, 2016, The Group Characteristics, Marginalization and Citizenization Path of Migrant Workers,ShanghaiJournalofEconomic,5.]

[23]刘学良、吴璟、邓永恒,2016:《人口冲击、婚姻和住房市场》,《南开经济研究》第1期。[Liu Xueliang, Wu Jing and Deng Yongheng, 2016, Demographic Shock, Marriage and the Housing Market,NankaiEconomicStudies,1.]

[24]刘军强、熊谋林、苏阳,2012:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,《中国社会科学》第12期。[Liu Junqiang, Xiong Moulin and Su Yang, 2012, National Happiness in the Period of Economic Growth - Tracking Research based on CGSS Data,SodalScienceinChina,12.]

[25]刘谦、邹湘江,2013:《是否更幸福?——有关新生代流动人口生活感受的定量与定性尝试性分析》,《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》第5期。[Liu Qian and Zou Xiangjiang, 2013, "Whether or not Happier?"- A Mixed Method Research on the Life Experience of the New Generation of Migrant Population, Journal of Harbin Institute of Technology (SocialScienceEdition),5.]

[26]刘芳、李维青、买跃霞,2010:《主观幸福感与心理健康关系的内隐社会认知研究》,《中国健康心理学杂志》第4期。[Liu Fang, Li Weiqing and Mai Yuexia, 2010, Study of Implicit Social Cognition on the Relationship between Subjective Well-being and Mental Health,ChinaJournalofHealthPsychology,4.]

[27]林江、周少君、魏万青,2012:《城市房价、住房产权与主观幸福感》,《财贸经济》第5期。[Lin Jiang, Zhou Shaojun and Wei Wanqing, 2012, Urban Housing Prices, Housing Property Rights and Subjective Well-being,FinanceandTradeeconomic,5.]

[28]穆峥、谢宇,2014:《生育对父母主观幸福感的影响》,《社会学研究》第6期。[Mu Zheng and Xie Yu, 2014, The Effect of Fertility on Parents' Subjective Well-being,SociologicalStudies,6.]

[29]亓寿伟、周少甫,2010:《收入、健康与医疗保险对老年人幸福感的影响》,《公共管理学报》第1期。[Qi Shouwei and Shao Fuzhou, 2010, The Influence of Income, Health and Medicare Insurance on the Happiness of the Elderly in China,JournalofPublicManagement,1.]

[30]石智雷、杨云彦,2014:《符合“单独二孩”政策家庭的生育意愿与生育行为》,《人口研究》第5期。[Shi Zhilei and Yang Yunyan, 2014, Fertility Intention and Fertility Behaviour in Hubei Province under the New Two - Child Policy,PopulationResearch,5.]

[31]申顺芬、林明鲜,2013:《婚姻满意度研究:以山东省为例》,《人口研究》第4期。[Shen Shunfen and Lin Mingxian, 2013, Marital Satisfaction Study: Take Shandong Province as an Example,PopulationResearch,3.]

[32]魏晓,2011:《农村丧偶老人生活困境的原因和对策分析》,《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》第4期。[Wei Xiao, 2013, Analysis on the Causes and Countermeasures of the Plight of the Elderly in the Countryside, Journal of Hubei University of Economics(HumanitiesandSocialSciences),4.]

[33]王钦池,2015:《生育行为如何影响幸福感》,《人口学刊》第4期。[Wang Qinchi, 2015, How Reproductive Behavior Affects People’s Happiness,PopulationJournal,4.]

[34]王军、王广州,2016:《中国低生育水平下的生育意愿与生育行为差异研究》,《人口学刊》第2期。[Wang Jun and Wang Guangzhou, 2016, A Study on the Difference between Fertility Intention and Fertility Behavior with China Low Fertility Level,PopulationJournal,2.]

[35]王伟、景红桥、张鹏,2013:《计划生育政策降低了居民的幸福感吗——80后一代视角的研究》,《人口研究》第2期。[Wang Wei, Jing Hongqiao and Zhang Peng, 2013, Does Family Planning Policy Reduce People’s Sense of Happiness? A Post-80 Generation Perspective,PopulationResearch,2.]

[36]温忠麟、侯杰泰、张雷,2005:《调节效应与中介效应的比较和应用》,《心理学报》第2期。[Wen Zhonglin, Hou Jietai and Zhang Lei, 2005, Comparison and Application of Regulation Effect and Mediation Effect,ActapsychologicalSinica,2.]

[37]温忠麟、叶宝娟,2014:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》第5期。[Wen Zhonglin and Ye Baojuan, 2014, Analyses of Mediating Effects: The Development of Methods and Models,AdvancesinPsychologicalScience,5.]

[38]许玲丽、龚关、艾春荣,2016:《幸福,赚钱还是花钱?》,《财经研究》第6期。[Xu Lingli, Gong Guan and Ai Chunrong, 2016: Happiness: Making Money or Spending Money?,JournalofFinanceandEconomics,6.]

[39]谢桂华,2009:《老人的居住模式与子女的赡养行为》,《社会》第5期。[Xie Guihua, 2009, The Living Model of the Elderly and the Children's Support Behavior,ChineseofSociology,5.]

[40]殷金朋、赵春玲、贾占标、倪志良,2016:《社会保障支出、地区差异与居民幸福感》,《经济评论》第3期。[Yin Jinpeng, Zhao Chunling, Jia Zhanbiao and Ni Zhiliang, 2016, Social Security, Regional Disparity and Happiness,Economicreview,3.]

[41]严予若,2012:《婚姻、就业及退休对健康影响的性别差异——西方的视角及其研究进展》,《人口学刊》第2期。[Yan Yuruo, 2012, Gender Differences in the Health Effects of Marriage, Employment and Retirement - Western Perspectives and Research Progress,PopulationJournal,5.]

[42]姚从容,2010:《我国城乡居民生育意愿调查研究综述:2000-2008》,《人口学刊》第2期。[Yao Congrong, 2010, A Review of the Survey of Fertility Intentions of Urban and Rural Residents in China: 2000-2008,PopulationJournal,2.]

[43]张学志、才国伟,2011:《收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据》,《管理世界》第9期。[Zhang Xuezhi and Cai Guo Wei, 2011, Income, Values and Residents' Happiness - Empirical Evidence from Guangdong Adult Survey Data,ManagementWorld,9.]

[44]张晓青、黄彩虹、张强,2016:《“单独二孩”与“全面二孩”政策家庭生育意愿比较及启示》,《人口研究》第1期。[Zhang Xiaoqing, Huang Caihong and Zhang Qiang, 2016, Fertility Intention for the Second Child under the Selective and Universal Two-Child Policies: Comparisons and Implications,PopulationResearch,1.]

[45]朱奕蒙、朱传奇,2015:《二孩生育意愿和就业状况——基于中国劳动力动态调查的证据》,《劳动经济研究》第5期。[Zhu Yimeng and Zhu Chuanqi, 2015, The Willingness and Employment Status of Second Children - Based on the Evidence of China's Dynamic Labor Force Survey,LaborEconomyResearch,5.]

[46]郑真真、李玉柱、廖少宏,2009:《低生育水平下的生育成本收益研究——来自江苏省的调查》,《中国人口科学》第2期。[Zheng Zhenzhen, Li Yuzhu and Liao Shaohong, 2009, A Study on the Cost and Benefit of Childbearing in the Context of Low Fertility: Findings from Jiangsu Survey,ChineseJournalofPopulationScience,2.]

[47]周律、陈功、王振华,2012:《子女性别和孩次对中国农村代际货币转移的影响》,《人口学刊》第1期。[Zhou Lv, Chen Gong and Wang Zhenhua, 2012, Impact of Children’s Gender and Birth Order on Intergenerational Economic Transfer in Rural China,PopulationJournal,1.]

[48]庄亚儿、姜玉、王志理,2014:《当前我国城乡居民的生育意愿——基于2013年全国生育意愿调查》,《人口研究》第3期。[Zhuang Yaer, Jiang Yu and Wang Zhili, 2014, Fertility Intention of Rural and Urban Residents in China: Results from the 2013 National Fertility Intention Survey,PopulationStudies,3.]

[49]赵忠,2006:《我国农村人口的健康状况及影响因素》,《管理世界》第3期。[Zhao Zhong, 2006, Health Status and Influencing Factors of Rural Population in China,ManagementWorld,3.]

[50]Acock A.,2013, Discovering Structural Equation Modeling Using Stata,Texas:StataCorpLP.

[51]Ba?levent C.and H.Kirmano?lu,2016, Gender Inequality in Europe and the Life Satisfaction of Working and Non-working Women,JournalofHappinessStudies, 2:1-18.

[52]Bongaarts J.and S.Greenhalgh,1985, An Alternative to the One-Child Policy in China,PopulationandDevelopmentReview, 11(4):585-617.

[53]Chu J.,2001, Prenatal Sex Determination and Sex-selective Abortion in Rural Central China,PopulationandDevelopmentReview, 27(2):259-281.

[54]Dykstra, P.A.and T.Fokkema, 2011, Relationships Between Parents and Their Adult Children: A West European Typology of Late-life Families,Ageing&Society, 31:545-569.

[55]Diener, E., E.Lucas, R.and C.N.Scollon, 2006, Beyond the Hedonic Treadmill: Revising the Adaptation Theory of Well-being,AmericanPsychologist, 61(4):305-314.

[56]Erdogan B.and M.L.Kraimer,2006, Justice and Leader-member Exchange: The Moderating Role of Organizational Culture,AcademyofManagementJournal, 49(2):395-406.

[57]Easterlin R.A.,1974, Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence,NationsandHouseholdsinEconomicGrowth, 89:89-125.

[58]Easterlin R.A.,1995, Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?,JournalofEconomicBehaviorandOrganization, 27(1):35-47.

[59]Easterlin R.A., R.Morgan, M.Switek and Wang F.,2012, China’s Life Satisfaction 1990-2010,ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences, 109(25):9775-9780.

[60]Fischer, C.S.,2008, What Wealth-Happiness Paradox? A Short Note on the American Case,JournalofHappinessStudies, 9(2):219-26.

[61]Hajdu T and G.Hajdu, 2014, Reduction of Income Inequality and Subjective Well-Being in Europe,EconomicsE-Journal, 8(35):1-29.

[62]Kotakorpiw, K and Jani-Petri Laamanenz,2010, Welfare State and Life Satisfaction: Evidence from Public Health Care,Economica, 77(307):565-583.

[63]Lee E,Spitze G and J.R.Logan, 2003, Social Support to Parents-in-law: The Interplay of Gender and Kin Hierarchies,JournalofMarriageandFamily, 65:396-403.

[64]Myrskyla, M.and R.Margolis, 2012, Happiness: Before and After the Kids,WorkingpaperoftheMaxPlanckInstituteforDemographicResearch.

[65]Jackson C K,2013, Match Quality, Worker Productivity, and Worker Mobility: Direct Evidence From Teachers,SocialScienceElectronicPublishing, 95(4):1096-1116.

[66]Oshio T.and M.Kobayashi,2011, Area-level Income Inequality and Individual Happiness: Evidence from Japan,JournalofHappinessStudies, 12(4):633-649.

[67]Pushkar, D.,2013, Does Child Gender Predict Older Parents’ Well-Being,SocialIndicatorsResearch, 118(1):1-19.

[68]R?zer J and G.Kraaykamp,2012, Income Inequality and Subjective Well-being: A Cross-National Study on the Conditional Effects of Individual and National Characteristics,SocialIndicatorsResearch, 113(3):1009-1023.

[69]Rosenzweig, M.R.and J.Zhang,2009, Do Population Control Policies Induce More Human Capital Investment? Twins, Birth Weight and China’s ‘One-Child’ Policy,ReviewofEconomicStudies, 76:1149-1174.

[70]Stutzer A and B.Frey, 2010, Does Marriage Make People Happy or do Happy People Get Married,TheJournalofSocio-Economics, 35(2):326-347.

[71]Stevenson B and J.Wolfers,2009, The Paradox of Declining Female Happiness,AmericanEconomicJournalEconomicPolicy, 1(42):190-225.

[72]Senik C.,2002, When Information Dominates Comparison: Learning from Russian Subjective panel Data,SocialScienceElectronicPublishing, 88(03):2099-2123.

[73]Tsui H C.,2014, What Affects Happiness: Absolute Income, Relative Income or Expected Income?,JournalofPolicyModeling, 36(6):994-1007.

[74]Vanassche, S., Gray Swicegood and Koen Matthijs.,2013, Marriage and Children as a Key to Happiness? Cross-National differences in the Effects of Marital Status and Children on Well-Being,JournalofHappinessStudies, 14:501-524.

[75]Wang, S.,2012, Credit Constraints, Job Mobility and Entrepreneurship: Evidence from a Property Reform in China,TheReviewEconomicsandStatistics,94(2):532-551.

[76]Wadsworth T.,2016, Marriage and Subjective Well-Being: How and Why Context Matters,SocialIndicatorsResearch, 126(3):1-24.

[77]Zhang J and Y.Xiong,2015, Effects of Multifaceted Consumption on Happiness in Life: A Case Study in Japan based on an Integrated Approach,InternationalReviewofEconomics, 1:1-20.