江苏泰州宋代涵洞发掘简报

泰州市博物馆

2006年8月22日,在泰州市凤城河风景区内的望海楼重建工地上发现了一段古代涵洞(图一),在接到施工单位的报告后,泰州市博物馆考古工作人员立即赶赴现场,对该涵洞进行了抢救性考古发掘。经过一个月左右的发掘,共发现有城墙、涵洞、灰坑、墓葬、红烧土层等遗迹,出土了一批汉代、五代、宋、明时期的陶瓷器和擂球,对涵洞的年代初步判断为宋代,南段修建年代略早于北段。现将考古发掘情况简报如下(图二)。

一、地层关系

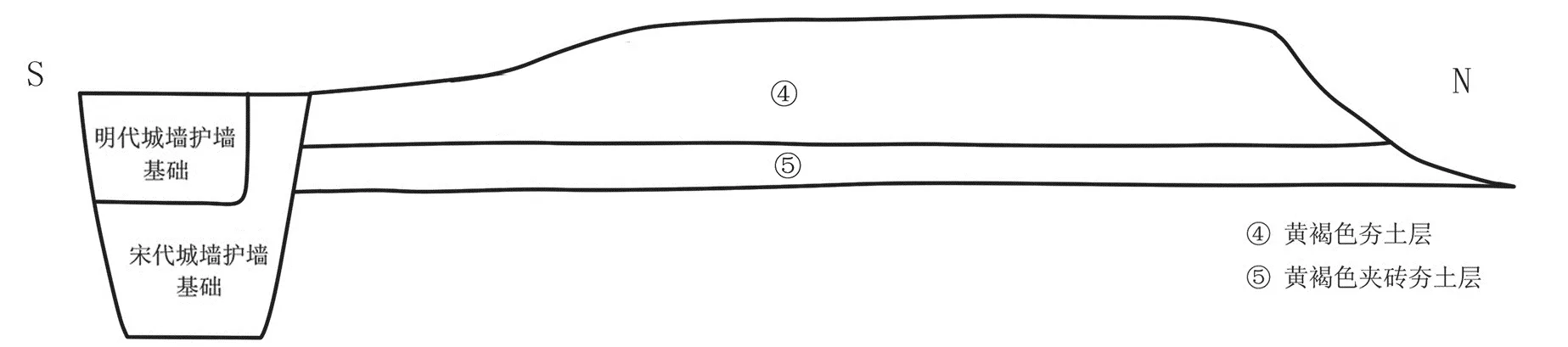

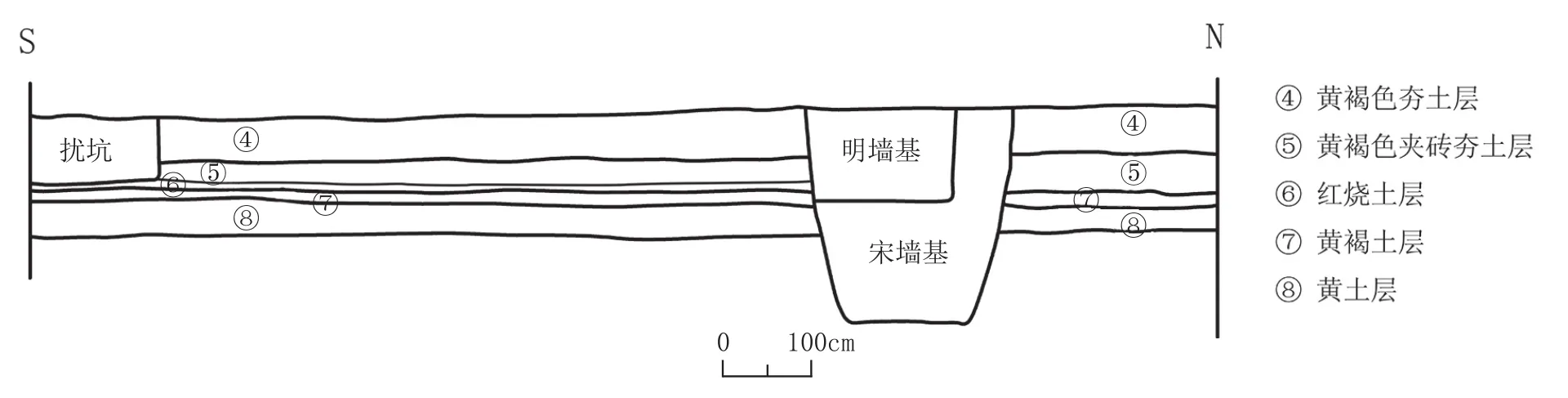

望海楼宋代涵洞位于泰州市凤城河风景区,原泰州东方食品厂内,南临城河,东为州城遗址,北为望海楼遗址,古涵洞是在清除厂区地表水泥层时发现,发现时涵洞已经被施工拦腰挖断,涵洞南段被厂内水泥路覆盖,由于道路仍在使用,无法发掘,所以最初发掘时我们将整个发掘现场划分为三个探方,其中路北(从涵洞挖断处向北)为T1,路南为T2,路面覆盖部分为T3,由于地形条件限制,探方不规整,鉴于涵洞南北向穿过城墙,T1西侧剖面的地层关系比较丰富,地层关系介绍以T1西侧剖面为例,整个剖面可以分为9层(图三)。

第①层 黄土层,厚0~120厘米,土质疏松,质地纯净,分布在城墙内侧,是为了填平望海楼遗址和州城遗址的堆积,呈斜坡状,时间是解放后。

图一 泰州宋代涵洞地理位置图

图二 涵洞平面图

图三 T1西壁剖面图

图四 城墙剖面图

第②层 青灰土层,厚0~35厘米,由于望海楼遗址和州城遗址地势较高,其间形成的淤积,在城墙内侧形成斜坡状堆积,土质疏松,质地纯净,无包含物,时间为1939年拆除城墙后。H2开口在该层下。

第③层 夹杂石灰层,厚0~25厘米,土质疏松,夹杂有石灰和砖块,为拆除城墙后的遗物堆积,出土物有圆形砖质擂球。时间为1939年。

第④层 夯土层,厚100~125厘米,土质致密,黄褐色,质地纯净,为城墙夯土层,未见包含物,被现代基建坑H1、H9打破。

第⑤层 城墙基础,厚50厘米,土质致密,黄褐色,夹杂有碎砖粒,为城墙夯土层,亦被现代基建坑H1、H9打破,同时H4、H5、H6开口在该层下。

第⑥层 红烧土层,厚15厘米,城外大面积分布,勘探发现沿城墙走向长约200米,宽约20米,未见包含物。

第⑦层 黄褐土层,厚5~65厘米,土质致密,未见包含物。H3开口在该层下。

第⑧层 黄土层,厚10~95厘米,黄色,土质致密,未见包含物。

第⑨层 黄色生土层,土质疏松、纯净。

图五 T3西壁剖面图

二、出土遗迹

1.城墙

城墙分为早晚两期,主要表现在城墙外侧以碎砖和泥土逐层夯筑的护墙存在打破关系,晚期的护墙基础较早期护墙基础的位置要高,宽度也窄,城墙里侧区分不明显,可能仅仅是将护墙部分重新加固,城墙墙基宽1475、残高165厘米,城墙外侧有砖、土层相隔的护墙。早期城墙外侧的护墙砖土夯土层残高250、宽 140~240厘 米,晚期城墙的护墙砖土夯土层残高110、宽160~175厘米,晚期的护墙打破早期护墙,晚期城墙的护墙位于早期城墙护墙的外侧,其基础较早期的高140厘米,其中砖层和土层厚度均在8~10厘米(图四)。

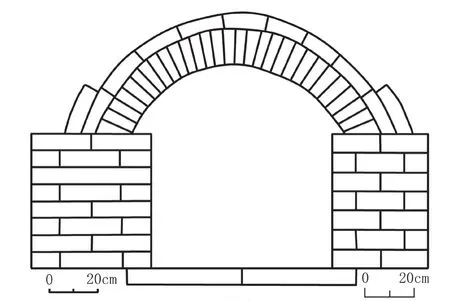

2.涵洞

涵洞总长近3000,内部宽74~95、高115厘米,用青砖平砌,上有券顶,内有铺地石板和砖块,位于城墙墙体内部分的立墙和券顶保存较好,城墙外侧部分仅剩两侧的立墙。涵洞和宋、明代泰州州城城墙垂直,打破五代文化层,建立在生土层之上,同时又被宋、明代泰州城墙打破。

图六 南段涵洞(从南向北摄)

图七 D1北端侧视图

图八 D2北端侧视图

图九 D2南端侧视图

图一〇 北段涵洞(从西向东)

根据涵洞的建筑结构和用砖的不同,将整个涵洞分为南北两个部分,南段涵洞(D1)长2180、宽74~79、内部净高83,通高113厘米,制作规整,但破坏严重,大部分地方仅剩下两侧低矮的护墙,券顶也仅剩城墙夯层内的一小段,靠近涵洞的北端局部还被晚期的城墙基槽打破(图五);南段涵洞的平面图如“〈”形弯曲;在南段涵洞南北端均铺设青石板,石板的长宽不一,中间铺设青砖,砖长42、宽22、厚5.5厘米,在北端的一块横向的青石板上有两个长方形的孔,内有木质残留物,可能为安装防护木桩;相邻的一块纵向的青石板上也有两个方孔,但均用砖块填塞(图六)。因为挖掘前已被施工破坏,两段涵洞之间如何连接情况不明。南段涵洞券顶高113、内部高85、宽165、内部宽75厘米,用砖宽扁,砖长30~32、宽15、厚3~4厘米,砖的颜色也比较浅,质地坚硬,在距离内侧地面石板高56厘米处起券,在侧立砖砌的券顶上还平铺一层砖,接近立墙处有两层砖,砖长40、宽23、厚5.5厘米;券顶两侧立墙多为单砖平砌,仅在涵洞的南北两端有加固层(图七)。

北段涵洞(D2)长797厘米,制作粗糙,但保存较好,以北段涵洞南侧剖面为例,涵洞残存单券顶,内部高99、外壁高115、拱券外径122、内部宽82~95厘米(图八)。涵洞北段方向为北偏西27度,两侧护墙的砖层厚度不一,南段6层平砖上起券,北段一层侧立砖之上4层平砖然后起券(图九),高度亦有细微差距,涵洞北端内高90、外高108、内部宽105厘米,亦为单券。涵洞顶部北低南高,高差20厘米,北部用砖宽厚,砖长36~39、宽16~19、厚6~7.5厘米,砖的颜色比较深,质地疏松。北段涵洞底部仅用碎砖和石灰、泥土混合夯筑而成,券顶仅一层侧立砖砌成,涵洞两侧立墙内每隔20到30厘米用木桩加固,立墙外均有厚厚的加固砖层,在涵洞的端面可以发现立墙基础下有加固木桩。在排水涵洞内部淤泥中出土了一批瓷片和少量的钱币,在北段涵洞及其附近发现了一批铭文砖(图一〇)。

图一一

在清理打破涵洞的城墙基槽时,沿着打破涵洞的城墙基槽向东进行了简单的清理,发现该段城墙的走向略向东偏北方向延伸,最后和州城的东城墙连接。城墙外的包砖每隔一段距离就有一伸入夯土层内的加固点,一般是加砌两砖。向西清理时发现有明代的城墙打破宋代城墙的痕迹,明代城墙墙基远高于宋代墙基,并在夯土层中发现青花瓷片。东侧明代城墙基槽已被现代建筑打破。

3.红烧土层

红烧土层分布面积很广,主要在城墙的外侧,结合勘探结果,发现红烧土层在施工区域内的城墙外大面积存在,沿城墙外侧长达200米,面积达数万平方米,推测在整个城墙外侧都存在红烧土层,厚度约10~15厘米,有红色烧土颗粒和灰烬,伴有宋代瓷器残片。

4.灰坑

本次发掘共发现灰坑9座,其中H1、H9为现代厂房墙基坑,H3、H4未见出土物。

H2 开口在②层下,打破3、6、7、8层。平面呈半圆形,长150、宽70、深90厘米。土质松软,深灰色,出土有砖质擂球,仅发掘东部(图一 一,1)。

H5 开口在⑤层下,仅清理局部,长130、宽55、深70厘米。土质致密,土色黄灰色,出土有五代瓷器残片,器形有碗、盏、盘(图一 一,2)。

图一二

H6 开口在⑤层下,仅清理局部,长200、宽45、深110厘米。土质疏松,土色深灰,夹石灰颗粒,出土有五代瓷器残片,器形以碗为主(图一 一,3)。

H7 开口在⑥层下,长70、宽60、深30厘米。土质致密,土色灰褐色,出土一批汉代陶器,器形有罐、甑(图一二,1)。

H8 开口在⑥层下,长40,宽40,深33厘米。土质致密,土色黄褐色,出土一批五代瓷器,器形以碗为主(图一二,2)。

5.墓葬

在发掘清理的过程中,在城墙外围、涵洞西侧还清理出一座汉代墓葬(M1),汉墓开口在红烧土下,长200、宽80、深25厘米。墓葬为竖穴土坑墓,头向南偏东65°,头旁有随葬器物,方向近南北向,出土了多件汉代陶器和钱币,器形有罐、壶、钵(图一三)。

图一三 M1平、剖面图

三、出土文物

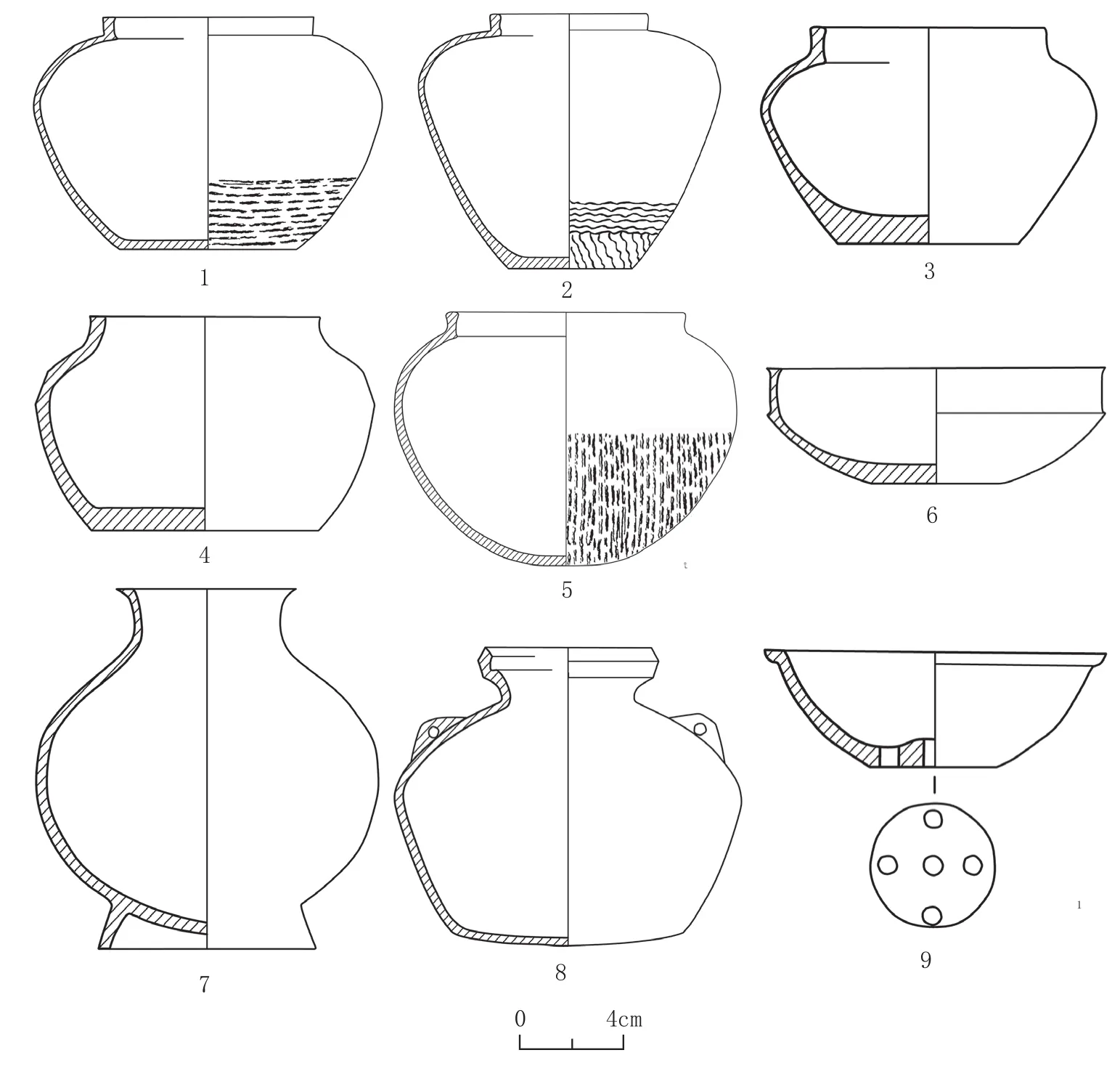

图一四 出土陶器

1.陶器

罐 5件,泥制灰陶或泥制红陶。直口,下腹斜收。肩、腹部光素无纹,有的下腹及底部饰绳纹。可分2式。

Ⅰ式 平底,4件。标本M1︰1,泥质灰陶。直口微外撇,圆鼓腹,平底。下腹部饰横绳纹。口径19.6、底径16.4、最大径32.4、高21.6厘米(图一四,1;图一五)。标本M1︰2,泥质灰陶。丰肩,下腹部斜收。口径16.4、底径12.8、最大径31.2、高26.4厘米(图一四,2)。标本M1︰6,泥质红陶。口沿内微内凹,丰肩,下腹斜收,平底,素面无纹。口径9、底径7、最大径13、高8.4厘米 (图一四,3)。标本H7︰2,泥质灰陶,矮直口,肩部外鼓,平底,外表制作粗糙,未做修整,棱角明显,器形也不规整,素面无纹。口径11.8、 底 径 11.6、最大径17.4、高11厘米(图一四,4;图一六)。

图一五 陶罐(M1:1)

图一六 陶罐(H7:2)

图一七 陶钵(M1:3)

图一八 陶壶(M1:4)

图一九 陶壶(M1:5)

图二〇 陶甑(H7:1)

Ⅱ式 圜底,1件。标本H7︰3,泥质灰陶。圆唇,鼓腹。口径24、底径10、腹径34..4、高25.4厘米(图一四,5)。

钵 4件。标本M1︰3,残为两半,泥质灰陶。直口方唇,斜腹小平底。光素无纹,制作粗糙,内底轮制痕迹明显。口径17、底径8、高5.6厘米(图一四,6;图一七) 。

壶 2件,分2式。

Ⅰ式 1件。标本M1︰4,泥质灰陶。小口外撇,平沿,束颈,圆鼓腹,圜底,圈足,底有绳纹,保存完好。口径12.5、高25、底径15、最大径23.6厘米 (图一四,7;图一八) 。

Ⅱ式 1件。标本M1︰5,残,泥质灰陶。盘口尖唇,口沿棱角明显,束颈,肩部双立系,鼓腹,圜底,器身素面无纹,圜底饰绳纹,口径11.6、底径16,最大径24.2、高21厘米 (图一四,8;图一九) 。

甑 1件。标本H7︰1,泥质灰陶。敞口,平沿外卷,底有五孔,呈十字形分布,不甚规整,形似小盏,内底中心微凸,保存完整。口径12.8、底径4.6、高4.3厘米 (图一四,9;图二〇) 。

2.瓷器

花口碗 5件。标本H8︰1,灰胎青釉,色泽青中泛灰。敞口外撇,五瓣花口,花口相交处外内凹,内有出筋,圈足,底心内凹外凸,圈足外有刮削痕,内底有九个支钉痕,足底露胎,器身素面无纹,胎体轻薄,口径18.5、底径7.3、高6.7厘米(图二一,1;图二二)。标本H8︰2,内底有7个支钉痕,内底和碗壁相接处接痕明显,足底露胎,器身遍布冰裂纹。胎体轻薄,烧制火候不好,局部釉色发黄。口径19.8、底径7.2、高7.5厘米(图二一,2;图二三)。

青釉碗 35件,均内满釉,外施釉不到底。可分3式。

Ⅰ式 平底,20件。

Ⅰa式 直口,8件。标本H6︰5,残。弧腹,平底内凹,内外素面无纹,釉面有细密的开片。口径9、底径4.2、高3.3厘米(图二一,3;图二四)。

图二一 出土陶瓷器

图二二 花口碗(H8:1)

图二三 花口碗(H8:2)

图二四 Ⅰa式青釉碗(H6:5)

图二五 Ⅰb式青釉碗(H5:1)

图二六 Ⅰb式青釉碗(H5:2)

图二七 Ⅱb式青釉碗(H5:5)

图二八 Ⅱc式青釉碗(采:5)

图二九 Ⅲ式青釉碗(H8:3)

图三〇 黄釉碗(H6:3)

图三一 黄釉碗(H6:4)

图三二 Ⅰ式影青釉碗(D1:5)

图三三 Ⅰ式青釉盏(H5:6)

图三四 Ⅱ式青釉盏(H5:7)

图三五 青釉盘(H5:9)

图三六 青釉钵(D2:3)

图三七 Ⅰ式酱釉罐(采:1)

图三八 Ⅱ式酱釉罐(采:2)

图三九 Ⅲ式酱釉罐(采:3)

图四〇 研磨器(采:6)

Ⅰb式 12件。敞口。标本H5︰1,残,灰胎,厚重致密。斜直腹,有流釉现象,内外有支钉痕,素面无纹。口径18.8、底径10.4、高5厘米(图二一,4;图二五)。标本H5︰2,残,青中闪黄,灰胎,厚重致密,敞口卷沿,弧腹,外壁近底处外凸,使器身和底足处形成一周凹弦纹,有流釉现象,内外有支钉痕,支钉痕小而密,素面无纹。口径19.8、底径11.2、高5.7厘米(图二一,5;图二六)。

Ⅱ式 圈足,10件。

Ⅱa式 5件。标本H5︰3,残,青中闪黄,有白色斑点,灰胎,敞口,卷沿,尖唇,弧腹,残存三个大的支钉痕,有流釉现象,素面无纹。胎釉结合不好,露胎处呈火石红色。口径18、底径8.6、高6.5厘米(图二一,6)。标本H5︰4,残,青中闪黄,有白色斑点,灰胎,敞口,卷沿,圆唇,弧腹,圈足矮而宽,内底有一周凹弦纹,内有七个大支钉痕,有冰裂纹。口径17、底径8.4、高6厘米(图二一,7)。

Ⅱb 3件。标本H5︰5,残,色泽较浅,近浅灰色,灰胎,敞口,口沿外侈,尖唇,外沿内凹,折腹,外有六道一组的不规则的划纹,圈足不规整,外底心外凸。内外有冰裂纹,口径17、底径5.2、高6.8厘米(图二一,8;图二七)。

Ⅱc 1件。标本采︰5,残,色泽青中泛灰,浅灰胎,敞口,口沿外侈,尖唇,外沿内凹,弧腹,内底有一周凹弦纹,外底有一墨书“曹”字,圈足较高,外底可见粘砂。口径17,底径7.2,高7.8厘米(图二一,9;图二八)。

Ⅱd 1件。标本D1︰1,残,敞口,圆唇,腹部下垂,近底足处平收,外底心露胎,青釉,积釉处呈湖水绿色。内壁有刻划花纹,底壁间有一周凹弦纹,底心为刻划莲花纹,外素面无纹,内外均有冰裂纹。口径16.4、底径6.2、高7厘米(图二一,10)。

Ⅲ式 假圈足,5件。标本H8︰3,残,色泽青中泛灰,灰胎,敞口,外撇,上腹微鼓,下腹斜收,足墙外斜,圈足外有刮削痕,内底有六个支钉痕,外底露胎,削足明显,器身有细小的冰裂纹,有流釉现象,多缩釉点,素面无纹。口径14、底径5.4、高5.4厘米(图二一,11;图二九)。标本D2︰1,残,灰胎,敞口,卷沿,圆唇,斜直腹略鼓,平底露胎,削足不规整。口径13、底径5.4、高4.4厘米(图二一,12)。

黄釉碗 4件。标本H6︰3,残,敞口,圆唇,斜直腹,内满釉,外施釉不到底,有流釉现象,素面,仅有冰裂纹,玉璧底,圈足外有旋削痕迹,釉色淡黄,有乳浊感。灰白胎,胎质致密。口径17、底径6.4、高6.6厘米(图二一,13;图三〇)。标本H6︰4,残,敞口圆唇,弧腹,玉璧底,削足明显。黄釉,内满釉,外施釉不到底,有流釉现象,有细密的冰裂纹。口径17.4、底径6.2、高6.3厘米(图二一,14;图三一)。

影青釉碗 4件,分2式。

Ⅰ式 敞口,3件。标本D1︰3,残,灰白胎。尖唇,腹部斜直,圈足较矮,外底极浅,足墙斜向内收,内壁和底之间形成一周凹弦纹,胎体轻薄,制作精细。口径18.4、底径6、高6.1厘米(图二一,15)。标本D1︰5,残,圆唇,鼓腹,圈足。制作粗糙,胎体厚重。口径13、底径4.4、高4.6厘米(图二一,16;图三二)。

Ⅱ式 直口,1件。标本D1︰4,残,灰白胎。口沿平整,鼓腹,圈足,底心外凸成鸡心突。芒口,胎体轻薄,釉色莹润,青釉中布满小气泡。口径11.4、底径4、高4.3厘米(图二一,17)。

图四一 钱币拓片

青釉盏 8件,分2式。

Ⅰ式 直口,1件。标本H5︰6,残,圆唇,斜直腹,平底假圈足。口沿有酱釉,其它部位无釉,素面无纹。口径9.2、底径3.8、高3.5厘米(图二一,18;图三三)。

Ⅱ式 敞口,7件。标本H5︰7,残,釉色青中泛黄,灰白胎。圆唇,弧腹,玉璧底。足外墙修胎不规整,外底心外凸,内底心内凸,外腹近底平收,内满釉,外施釉不到底,内外遍布冰裂纹。口径13、底径4.8、高4.3厘米(图二一,19;图三四)。标本H5︰8,残,釉色青中闪黄。圆唇,斜直腹,足墙较矮。制作精细。口径14.4、底径6.2、高3.7厘米(图二一,20)。

青釉盘 1件。标本H5︰9,残,青釉,釉色较深,灰胎,敞口,圆唇,斜直腹,浅圈足,有冰裂纹,外腹近足处平收。口径18.6、底径10.4、高3.8厘米(图二一,22;图三五)。

影青釉盏 1件。标本D1︰6,残,芒口,敞口微外撇,隐圈足,足很浅,腹微外鼓,内外施釉,外底心局部露胎,釉内有小气泡,内壁和底之间形成一周凹弦纹。口径14、底径5.4、高3.2厘米(图二一,23)。

青 釉 钵 1件。标本 D2︰3,残,青釉,局部闪黄,灰胎。敛口尖唇,鼓肩,斜直腹,平底,口沿外部有两周凹弦纹,肩部有一周凹弦纹,口肩弦纹之间有两多一组的压印团花纹,口径14.4、底径10、高7.4厘米(图二一,21;图三六)。

酱釉陶罐 5件,可分3式。

Ⅰ式 敛口,2件。标本采︰1,缸胎,胎色灰。卷沿尖唇,平肩,直腹,大平底。肩部有竖线纹,底心有一卍字符号,内无釉,外施釉不到底,无釉处呈火石红色。口径8、腹径13.8、底径12、高12.6厘米(图二一,26; 图三七)。

Ⅱ式 直口微敛,1件。标本采︰3,圆唇,口部有外凸棱似子口,腹略鼓,下腹略收,平底。内无釉,外施釉不到底,外有不甚明显的竖压印纹,泥质红陶胎,胎体轻薄。口径6.6、腹径9.6、底径7.2、高9.5厘米(图二一,25; 图三八)。

Ⅲ式 2件。标本采︰2,残,直口,卷沿,圆唇,束颈,鼓腹,平底,色泽浅淡泛黄,泥质红陶胎,内壁上半部施釉,外部施釉到下腹部,颈肩部堆贴五朵花叶纹。口径10.6、底径9.4、腹径12.6、高10厘米(图二一,27; 图三九)。

图四二 料器(D1:8)

图四三 陶擂球

研磨器 2件。标本采︰6,残,直口,斜直腹,小平底,外壁素面,施釉不到底,内壁有成组的不规则的划线纹,缸胎,深灰色,表面呈红色,无釉。口径23.6、底径6.2、高8.8厘米(图二一,24;图四〇)。

3.铜钱

共23枚,其中汉墓中出土17枚五铢钱。涵洞中出土开元通宝3枚,绍圣元宝1枚,宣和通宝1枚,另有一枚锈蚀严重,不可辨认。

开元通宝 3枚。标本D2︰5,锈蚀严重,两枚已断裂。直径为2.5厘米,左挑元,有内外郭,外郭较宽(图四一,1)。

绍圣元宝 1枚。标本D2︰4,字迹模糊,有内外郭,外郭较宽,环读,直径2.4厘米(图四一,2)。

宣和通宝 1枚。标本D1︰7,字迹模糊,有内外郭,外郭较宽,直径2.6厘米 (图四一,3) 。

五铢 17枚。标本M1︰7,外郭较细,无内郭,五字交笔较直,铢字三角形内斜。字体修长,疏朗,直径2.4厘米(图四一,4)。标本M1︰8,外郭较细,有部分内郭,五字交笔较缓,铢字三角形外斜,字体宽扁,紧密,直径2.7厘米(图四一,5)。

图四四 城砖铭文拓片

4.料器

1件。标本D1︰8,白色,圆环状,上有螺旋纹,直径2.5~2.6、环径0.5厘米 (图四二 ) 。

5.城砖

出土铭文砖共69块,主要为涵洞用砖,另有部分为散落在涵洞附近的砖块。铭文主要有“建康都统司左军”、“泰州癸酉”“泰州”“官砖”“江都县烧造”“海陵严四十六都”“泰义后军砖”“后军砖”“海陵”“三寸窑”“张四二”“何四二”“□陵小城砖”“海陵华四五”“□使□”“海陵朱五兴”“甲泰弟兴”“查四”“海陵张十乙”“□砖□”“海陵陆四五”“海陵秦五乙”“杜四二”“□小三”“□陵华三”“陈四”“海陵金念”等,其中“泰义后军砖”“后军砖”“泰州癸酉”等铭文砖数量较多,有20多块。只有“建康都统司左军”砖的铭文在长侧面上,其它的砖的铭文均在端面上;文字均为模印阳文,多从上而下或从右至左,其中“何四二”“海陵张十乙”模具正书,字呈反书,“泰义后军砖”分左、右读。砖的规格大小不一,完整的不多,长度在35~39、宽度在15~19.2、厚度在5.5~8厘米(图四四、四五;表一)。

6.陶擂球

数量众多,尺寸不一,多为圆球形,少数表面有一圆孔。标本采︰7,直径13、孔径2、孔深4厘米 (图四三) 。

四、结语

本次考古发掘的主要收获是发现了两段宋代不同时期的涵洞和宋、明时期的泰州城墙遗址,出土了一批珍贵的宋代文物,为研究泰州的城墙建筑情况提供了重要的实物资料;在发掘涵洞的同时,还发现了一些早期的文化遗存,如墓葬和灰坑,其中灰坑是涵洞和城墙断代的重要依据,汉墓是研究泰州城墙规模的新资料。

1.墓葬和灰坑的年代

图四五 城砖铭文拓片

在这次发掘过程中,我们发现了一座墓葬和多个灰坑,关于墓葬的年代,基于出土的文物比对,墓葬中出土的双系壶和萧县西虎山汉墓的罐(M2︰17)[1]形制相似,圆壶和罐分别与西安南郊荆寺二村西汉墓的壶(M1︰5)、罐(M9︰6)形制相同[2],同时还出土了10多枚汉代五铢,所以我们判断墓葬的年代为汉代。

H7中出土的泥质灰陶甑和姜堰市官庄南华汉墓的甑(M2︰12)[3]形制相似,灰陶小罐和郑州市同洲花园小区汉墓出土的罐(M11︰4)[4]、萧县西虎山汉墓的罐 (M2︰12)[5]形制相同,圜底罐和镇江长岗许前村西汉墓出土的圜底绳纹罐(M1︰1)形制相同[6],灰坑H7的年代也应该定为汉代。

H5中出土的平底碗和成都西郊西窑村唐宋墓葬出土的斜直腹碗(M4︰2)形制一致[7]。

H5中出土的圈足碗和H8中出土的花口碗与南唐二陵李璟墓出土的青灰色釉瓷碗和葵瓣口瓷碗相似[8],另外H8中出土的假圈足和H5、H6中出土的玉璧底以及烧制时器物之间用托珠相隔都具有典型的晚唐五代特征,可以推断H5、H6、H8的年代均为五代。

表一

采集的研磨器和金坛后疁村发现的研磨器(Z2︰2)形制相同[9],应该是宋代器物。

2.关于红烧土的形成时间

由于在红烧土层下发现了五代瓷片堆积,说明了红烧土层的形成是在五代以后;同时又因为红烧土层被涵洞打破,所以初步推断红烧土层形成于宋代的某个时期。

宋代泰州曾遭受过两次大火,一次是南宋绍兴辛巳年(1161年)完颜亮南侵时,城池被废弃[10]。据陆游《泰州报恩光孝禅寺最吉祥殿碑》记载:“未几,复有绍兴辛巳虏祸,前日之略具者,又践蹂燔烧,涤地而尽。”[11]陆游作为同时代的人,其记载当是可信的。

1161年,金人为和南宋议和,谋刺完颜亮,诱其调动紫茸细军进攻泰州)[12]。“迨今四十年,而城郭邑屋,尚未能复承平之旧”[13]。

另一次大火发生在1165年,“(乾道元年正月)泰州火,燔民舍几尽。”[14]这一场大火和紫茸军进攻泰州仅仅相距4年,既然见之于正史,其真实性不容置疑,而且破坏性也应该很大,甚至超过1161年的大火。所以笔者认为形成于宋城外的大面积的红烧土不是1161年,就是1165年的大火所造成的。

3.涵洞的年代

根据涵洞用砖规格的不同、建筑方式的差异以及二者之间的叠压关系,两段涵洞可以分为两期,南段涵洞年代早于北段涵洞,由于铭文砖均出土于北段涵洞,所以我们先分析北段涵洞的年代。

(一)关于北段涵洞的年代

在发掘清理过程中,我们发现了一块“建康都统司左军”铭文砖,其应该是由建康都统司左军负责烧造。绍兴十一年(1141年),宋金第二次和议,江上三宣抚使解职,宣抚司改为某州(或某府)驻扎御前诸军都统制司,到开禧三年(1207年),吴曦叛乱平定后,在全国形成十个都统制司,建康府驻扎的御前诸军分“游奕、前、右、中、左、后六军。”[15]建康府驻扎御前诸军都统制司的简称建康都统司,它的成立时间在绍兴十一年至开禧三年,即1141年至1207年。

“泰州癸酉”铭文砖发现很多,这些铭文砖有不少仍然砌在涵洞券顶上,由于南段涵洞打破红烧土层,所以我们认为铭文砖所指癸酉年当在1165年后。

1194年到1206年的十多年间,江淮之间发生了两次规模很大的水患,分别是1194年5月“泰州大水”[16]、1205年9月“汉淮水溢”[17],这两次水灾给泰州城造成相当程度的破坏,导致在南宋开禧丙寅(1206年)年,“权守赵逢始修筑,守翁潾何剡继之,六七年间才甓二里余,朝以委提举茶盐事施宿申免耗盐本钱,一年置窑百座,乞镇将军并庸夫重甓其表,视旧增五之二。”[18]这一次大修时间长、规模大,先后经历了赵逢、翁潾、何剡三任知州,时间长达六七年;规模大,仅烧制城砖的砖窑就有一百多座,甚至动用了军队;从大量的“泰义后军砖”“后军砖”“建康都统司左军”等铭文砖可见一斑,这一时期内正好有一个癸酉年(1213年),我们有理由认为北段涵洞修建时间为1206年至1213年间。

“海陵陆四五”铭文砖在泰州城南水关遗址也有发现,同时在水关遗址还发现了带有“甲戌城砖”铭文的城砖,它们的规格相同,“海陵陆四五”铭文砖字体也相似,而且癸酉年的次年就是甲戌年,水关和涵洞相距800米左右,在如此远的距离处发现时间前后相连和铭文相同的城砖,验证了此次筑城的规模之大,“甲戌”城砖更是将筑城时间延长到1214年[19]。

(二)关于南段涵洞的年代

由于北段和南段涵洞相交处的砖直接叠压在南段涵洞地面的石板上,这表明了南段涵洞的修筑时间要早于北段涵洞,即在1213年前。

前面已经讨论过南段涵洞打破红烧土,而红烧土的形成年代为1161年或1165年,也就是说南段涵洞的修筑年代当在1165年泰州大火之后,但具体时间难以确定。1161年后,宋金议和后两国处于相对和平时期,同时为了面对北方崛起的蒙古国,金国也无暇继续南侵,在这一时期,南宋政权有条件对泰州的城墙进行大规模的维修,所以南段涵洞的修筑年代以在1165年~1206年之间为宜。

宋代城墙在打破了南段涵洞同时又将北段涵洞整体封闭在内,说明城墙的建筑年代比北段涵洞的年代晚,也就是说打破涵洞的城墙修筑年代当在1213年以后了。根据地方志记载,在1213年后大规模修筑城墙是在淳祐三年(1243年)由都统王安来修浚,可以推断现存宋城的修筑时间为1243年。而宋代城墙又被晚期城墙打破,由于在晚期砖土混合夯土中发现明代青花瓷片,推测其可能就是1365年徐达、常遇春攻占泰州后,由陈灌主持修筑的[20]。

(三)关于涵洞的功能

古代涵洞发现了很多,如在汉长安城、昭陵、乾陵、沈阳石台子山城、西安隋唐皇城、唐东都洛阳城、扬州唐城、南京明城墙、宿迁明城墙均有发现,以西安隋唐皇城含光门西过水涵洞为例,内部仅0.6米宽的涵洞在城内外还设有三根截面为正方形的铁质栅栏,实际的空隙间距不到0.1米,人和动物根本无法通过,只能用来排水[21]。泰州涵洞的青石板上的方形孔洞以及洞内的朽木表明当时设有木栅栏,虽然较含光门涵洞略宽,但栅栏的存在,人和动物亦不能通过,所以泰州宋代涵洞应该也是过水涵洞。

泰州城内的地势是东南高、西北低,涵洞北临望海楼,由于望海楼的基础较高,在望海楼和城墙之间很容易形成积水,发掘过程中在城墙内侧发现了大面积的淤土层证明了这一点,而且涵洞所在位置远离内城河玉带河,从城内向城外排水很有必要。

涵洞底部铺设的砖石基础低于当时的城内地面,高于城河水位2.67米,涵洞基础北高南低,城外直通城河,内部高度和宽度均不足1米,(仅北段涵洞北端因为挤压变形宽度为1.05米)这么矮、窄、长的涵洞,它也只能是排水涵洞。

此次发掘还纠正了地方志上关于泰州古代城池的一些错误认识,据道光《泰州志》记载“自子城西北至西,东南至南合西南旧城周十里一十六步,皆甓,高子城一尺,而厚如之,今城是也。”[22]过去多认为宋代泰州城是从后周子城的西北角和东南角分别向西、向南延伸,西南旧城的南城墙和西城墙向东、向北延伸相交形成,此次发掘发现宋代泰州东城墙在玉带河外侧,和玉带河内侧的后周子城东城墙无关,它们之间是平行关系[23]。

这次发掘为进一步了解宋代泰州的城市布局、城墙及其附属构造的结构提供了宝贵的资料,该排水涵洞遗址作为古代泰州城墙的附属建筑部分,无论是对于确认宋代泰州城墙位置、规模以及历代修筑情况,还是对于古城墙排水系统的研究都具有十分重要的意义。

发 掘:王为刚 徐志明 张 伟张长东

执 笔:王为刚 张 伟

修 复:张 伟

绘 图:王为刚 张长东

摄影拓片:王为刚 张 伟

[1]安徽省萧县博物馆,萧县文物管理所 .安徽萧县西虎山汉墓清理简报[J].东南文化,2007(6):23-33.

[2]西安市文物保护考古所 .西安南郊荆寺二村西汉墓发掘简报[J].考古与文物,2009(4):5-14.

[3]姜堰市文物管理委员会办公室 .姜堰市官庄南华汉墓发掘报告[J].东南文化,2002(5):33-39.

[4]郑州市文物考古研究所 .郑州市同洲花园小区汉墓发掘简报[J].考古与文物,2007(汉唐考古增刊):23-32.

[5]同[1].

[6]镇江博物馆.江苏镇江长岗许前村西汉墓发掘简报 [J].东南文化,2007(5):12-17.

[7]成都市文物考古研究所.成都西郊西窑村唐宋墓葬发掘简报[J].东南文化,2003(7):32-39.

[8]南京博物院.南唐二陵[M].北京:文物出版社,1957.

[9]南京师范大学文博系,南京博物院.江苏金坛后疁村宋代遗址发掘简报[J].东南文化,2008(3):27-34.

[10]黄佑,章文斗.泰州志(第2卷)[M].刻本.1604(明万历32年):15.

[11]陆游.渭南文集(第16卷)[M].京都大学藏汲古阁刻本,11-14.

[12]脱脱等.宋史:虞允文传(第383卷)[M].北京:中华书局,1977:11795.

[13]同[11].

[14]脱脱等.宋史:五行二上(第63卷)[M].北京:中华书局,1977:1381.

[15]周应合.景定建康志(第39卷)[M].南京:南京出版社,2009.

[16]王有庆.泰州志(第1卷)[M].刻本.1827(清道光七年):11.

[17]脱脱等.宋史:五行一上(第61卷)[M].北京:中华书局,1977:1336.

[18]王有庆.泰州志(第6卷)[M].刻本.1827(清道光七年):1.[19]南京博物院,泰州市博物馆 .江苏泰州城南水关遗址发掘简报[J].东南文化,2014(1):43-52.

[20]张廷玉等 .明史(第281卷)[M].北京:中华书局,1974:7186.

[21]西安市文物局,陕西省古建设计研究所联合考古调查组.隋唐皇城含光门西过水涵洞遗址考古调查报告[J].文博,2006(4):38-42.

[22]同[18].

[23]王为刚.唐以来泰州城池考[C]//中国城河论.南京:河海大学出版社,2010:137-147.