居住隔离对流动人口健康的影响

——基于2014年流动人口动态监测数据的分析

俞林伟 朱 宇

(福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007;温州医科大学 公共卫生与管理学院,浙江 温州 325035)

一、问题的提出

20世纪80年代以来,随着我国城镇化和工业化进程的快速推进,大量流动人口由农村和欠发达地区向城市和经济较发达地区聚集,如此大规模的人口流动在促进当地社会经济发展的同时,也给流入地带来了巨大的住房压力。在城市人口流动加快和住房市场化程度加深的现实背景下,各社会阶层在住房区位上逐渐趋于分化,有规律地聚集于城市的不同区位,居住空间分层乃至隔离局面日见端倪,其中,流动人口与本地居民间的居住隔离现象尤为突出。受到个人经济地位、户籍隔离和社会排斥等多方面因素的限制和约束,流动人口主要聚集于城郊结合部、“城中村”、未经改造的旧城区,并逐渐演变成一种由业缘、地缘或亲缘关系缔结的边缘性群体聚集居住的空间形态*李培林:《巨变:村落的终结——都市里的村庄研究》,《中国社会科学》2002年第1期。,居住于此类社区的流动人口游离于当地居民居住范围之外,与主流社会相隔离,形成新的城市二元结构*周大鸣: 《外来工与“二元社区”——珠江三角洲的考察》,《中山大学学报(社会科学版)》2000年第2期。。

与本地居民相比,无论是住房设施、住房面积、住房产权拥有情况还是居住环境等方面,流动人口都处于明显的弱势地位。居住拥挤、设施简陋、卫生条件差、治安混乱、公共服务稀少是流动人口居住区的普遍现象,居住隔离造成的贫困集聚、失业、收入分层、暴力犯罪等社会问题不断涌现,并对流动人口的身心健康构成巨大威胁,居住隔离也因此成为外来流动人口融入城市生活的巨大障碍*何炤华、杨菊华:《安居还是寄居?不同户籍身份流动人口居住状况研究》,《人口研究》2013年第6期。,它的存在不但增加其适应城市生活的阻力,而且迫使流动人口群体逐渐成为一个封闭的孤岛,严重阻碍其融入城市的进程。因此,流动人口不良的居住条件和居住隔离已越来越多地引起人们的关注。事实上,早在2010年中央一号文件就已明确提出要改善流动人口的住房条件,逐步将流动人口纳入城市住房保障体系,这意味着从城市社会空间来看需要充分考虑到流动人口的现实需求,不仅要关注到住房的物理属性,更要考虑到居住空间所蕴含的社会意义。

然而值得注意的是,迄今还少有研究对流动人口的居住条件,尤其是居住隔离的健康效应进行深入考察。流动人口的居住状况,尤其是居住隔离会给其健康状况带来怎样的影响?居住隔离对健康的影响是否会随着流动人口在城市居留时间的增加而有所减弱?不同住房和社区条件下,居住隔离对流动人口健康的影响机制是什么?对这些问题,现有的研究还没能给出令人满意的答案。最近,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》并提出了建设健康中国的战略目标,实现这些目标离不开对流动人口健康状况及其制约机制的深入认识,而系统考察居住隔离对流动人口健康的影响是获取这种认识的一项重要工作。基于此,本文旨在通过对2014年“流动人口社会融合与心理健康调查”数据的分析,获取对流动人口居住隔离与健康间关系及其内在机理和影响机制的全面、深入的认识,为城市相关公共卫生政策和其他保障流动人口基本居住权利、促进其更好地融入流入地社会的相关政策制定提供科学依据。

二、文献回顾

居住隔离是指由于种族、宗教、职业、生活习惯、文化水平或财富差异等原因,不同的社会群体占据在不同层次的社区空间中,进而产生隔离作用,有的甚至彼此产生歧视或敌对态度的状况*黄怡:《住宅产业化进程中的居住隔离——以上海为例》,《现代城市研究》2001年第4期。。居住隔离不仅体现在居住面积、房屋设施、房屋拥有等多方面,还表现在居住空间的地域分割。在欧美发达国家关于移民社会融合的研究中,移民在流入地的居住隔离状况是衡量国际移民社会融合的重要指标,居住隔离程度越小,则社会融合程度越深,反之亦然;若流动人口未能有效融入到流入地社会,将进一步加深其居住隔离程度。

国际上关于居住隔离对健康方面影响的研究比较丰富。早在20世纪50年代初,美国学者Yankauer就发现种族居住隔离与人口健康存在相关关系,即在美国纽约市的黑人和白人所生婴儿的死亡率随居住区中黑人比例的攀升而提高*Yankauer, A. “The Relationship of Fetal and Infant Mortality to Residential Segregation: An Inquiry into Social Epidemiology”, American Sociological Review,Vol.105(1950),pp.278-285.。居住隔离往往造成不同阶层的居民享受不同数量和质量的公共服务,居住在特定不利空间的居民要承受低质量的基本设施、住房、公共空间并面临更多犯罪的威胁,而这些又成为决定健康的重要社会因素。Grier通过比较美国黑人聚居区与白人居住区,发现黑人聚居区贫困发生率更高,失业和犯罪问题更加突出,政府公共服务供给和公共医疗服务严重不足,公共基础设施更是破败不堪,未婚生育、家庭破裂、福利依赖等社会问题尤为严重*Grier, S A, Kumanyika, SK. “The Context for Choice: Health Implications of Targeted Food and Beverage Marketing to African Americans”, American Journal of Public Health, Vol.98(2008),pp.1616-1629.,长期生活在这样的环境中对黑人的身体健康和精神健康带来严重的不利影响,并且这一影响具有长期累积性,表现为更高的患病风险和死亡风险。Williams研究指出种族居住隔离是造成种族健康不平等的重要原因之一*Williams, D R, Collins, C. “Racial Residential Segregation: A Fundamental Cause of Racial Disparities in Health”, Public Health Reports, Vol.116(2001),pp.404-410.,贫困的黑人聚居区由于与主流群体相隔离,教育和就业机会缺乏,影响到个体素质和社会竞争力,从而进一步降低社会经济地位,阻碍社会经济的流动性,由此影响黑人的健康水平,导致出现较差的自评健康和较高的患病率,甚至在隔离区域居住的居民在心脏病、呼吸系统疾病及癌症上都有着更高的患病率,在总体的死亡率上也更高*Acevedo-Garcia, D, Lochner, K A, et al.“Future Directions in Residential Segregation and Health Research: a multilevel approach”, American Journal of Public Health,Vol. 93(2003),pp.215-221.。

居住隔离不仅表现在居住空间环境上,而且还体现在住房条件上,包括居住面积、房屋设施、房屋拥有情况等多方面,并通过住房条件影响居民的健康。国外大量的研究表明黑人聚居区的住房条件普遍较为不理想,缺乏安全饮用水、过度拥挤、潮湿、阴冷、通风不良等住房条件都被证实与传染病、心血管疾病等有密切联系*Bonnefoy X.“Inadequate Housing and Health: An Overview”, International Journal of Environment & Pollution ,Vol.30(2007),pp.411-419. Evans G W, Wells N M, Moch A.“Housing and Mental Health: A Review of the Evidence and a Methodological and Conceptual Critique”, Journal of Social Issues,Vol.59(2003),pp.475-500.。与此同时,隔离与歧视之间往往存在密切的联系,歧视往往从邻里环境的选择和隔离中显露出来,而隔离对社会经济地位有着重要的反馈作用,歧视导致隔离的产生,而隔离则限制黑人的经济机会,造成了种族间的经济差距和不平等,从而造成进一步的歧视和隔离。研究证实,歧视是居住隔离影响移民健康的一种重要作用机制,尤其对跨国移民而言,其所承受的歧视往往带有语言、文化、宗教甚至种族歧视的色彩,是影响其健康的重要风险因素,移民在流入地所受的歧视经历不仅会降低其健康服务获得*Pascoe E A, Smart Richman L. “Perceived Discrimination and Health: A Meta-analytic Review”, Psychological Bulletin, Vol.135(2009),pp.531-544.,还会直接影响到精神健康*Agudelosuárez A, Gilgonzález D, Rondapérez E, et al.“Discrimination, Work and Health in Immigrant Populations in Spain”,Social Science and Medicine, Vol.68(2009),pp.1866-1875.,甚至对高血压等生理健康产生持续的负面影响。尽管国外学术界在关于居住隔离对黑人健康的影响这一问题上已基本形成共识,但居住隔离对美国少数族裔移民健康的影响还未形成明确的认识*Anderson, K F, Fullerton, A S.“Residential Segregation, Health, and Health Care: Answering the Latino Question”, Race and Social Problems,Vol.6(2014),pp.262-279.。

由于长期受到城乡二元户籍制度和住房政策的双重屏蔽作用,我国流动人口长期处于不利的居住条件之中,与本地居民间的居住隔离现象也日益显现,这种状况及其对流动人口健康的影响近年来也引起国内学者的关注。迄今,为数不多的关于居住条件与健康关系的文献中,主要考察了住房条件、社区环境对流动人口健康的影响,但没有涉及居住隔离的属性变量。如牛建林等探讨了城市外来务工人员居住环境与健康的关系,得出相对于其他社会经济因素的影响,居住环境对外来务工人员健康的影响更为突出*牛建林、郑真真、张玲华等: 《城市外来务工人员的工作和居住环境及其健康效应——以深圳为例》,《人口研究》2011年第3期。,王桂新等评估了上海城市外来人口住房获取方式、住房内基本设施以及居住环境质量等居住条件与不同健康指标的关系,发现不同居住条件变量对健康存在不同程度的影响,但这种影响明显小于对本地居民健康的影响*王桂新、苏晓馨、文鸣:《城市外来人口居住条件对其健康影响之考察——以上海为例》,《人口研究》 2011年第2期。。此外,还有一些研究分析了社区环境因素与外来人口健康的关系,得出社区满意度、社会凝聚力、社会安全感与自评健康、知觉压力等健康有关*Wen, M., Fan, J., Jin, L., Wang, G. “Neighborhood Effects on Health among Migrants and Natives in Shanghai, China”,Health & Place, Vol.16(2010),pp.452-460.。与此同时,一些研究对流动人口居住隔离状况进行较为深入的考察。如周建华研究认为过高的房价及房价在地理空间上的非对称性上涨导致农民工居住区位向城郊边缘分离,其居住形态呈“极化”倾向*周建华、周倩:《高房价背景下农民工居住空间的分异——以长沙市为例》,《城市问题》2013年第8期。,与周边市民的居住隔离呈加强趋势;其他学者则从宏观角度运用不同时期的数据对流动人口的居住隔离进行测度。*林李月、朱宇、梁鹏飞等:《基于六普数据的中国流动人口住房状况的空间格局》,《地理研究》2014年第5期;李志刚、吴缚龙、肖扬:《基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究》,《地理研究》2014年第11期。研究发现户籍制度的差别、居住社区的隔离、流动人口自身条件与经济实力、社会歧视与排斥等因素共同推动流动人口居住隔离模式的不断形成*袁媛、许学强:《广州市流动人口居住隔离及影响因素研究》,《人文地理》2008年第5期;杨菊华、朱格:《心仪而行离:流动人口与本地市民居住隔离研究》,《山东社会科学》2016年第1期。。但这些研究主要限于对流动人口居住隔离现状的测度和形成原因的探讨,缺乏对其社会后果的分析,更缺乏从居住隔离的角度深入探讨其对流动人口健康状况影响的机制。

显然,到目前为止,国内学者对居住条件与健康关系的研究视野还较为狭窄,专门针对居住隔离与健康关系的研究还鲜见报道,总体上来看,当前的研究主要从居住条件的某一方面或者基于某一个变量展开探讨,缺乏对居住状况和居住隔离对流动人口健康影响的系统研究。基于此,本文将利用全国性的大规模流动人口调查数据进行这方面研究,以弥补迄今研究的上述不足。

三、数据与方法

(一)数据来源

本研究采用国家卫生计生委的2014年“流动人口社会融合与心理健康调查”专项数据,该调查在北京、嘉兴、厦门、青岛、郑州、深圳、中山、成都等8个城市进行,抽样城市的选择兼顾地区、经济带和大中小城市等因素,以本地居住一个月及以上的15—59周岁的流动人口为调查对象。采用多阶段分层PPS原则进行随机抽样,样本内部差异性较大,具有较好的代表性。样本总数为15999人,每个城市的样本量为2000人,因个别样本变量缺失,最终进入分析样本总数为15997人。变量情况如表1所示。

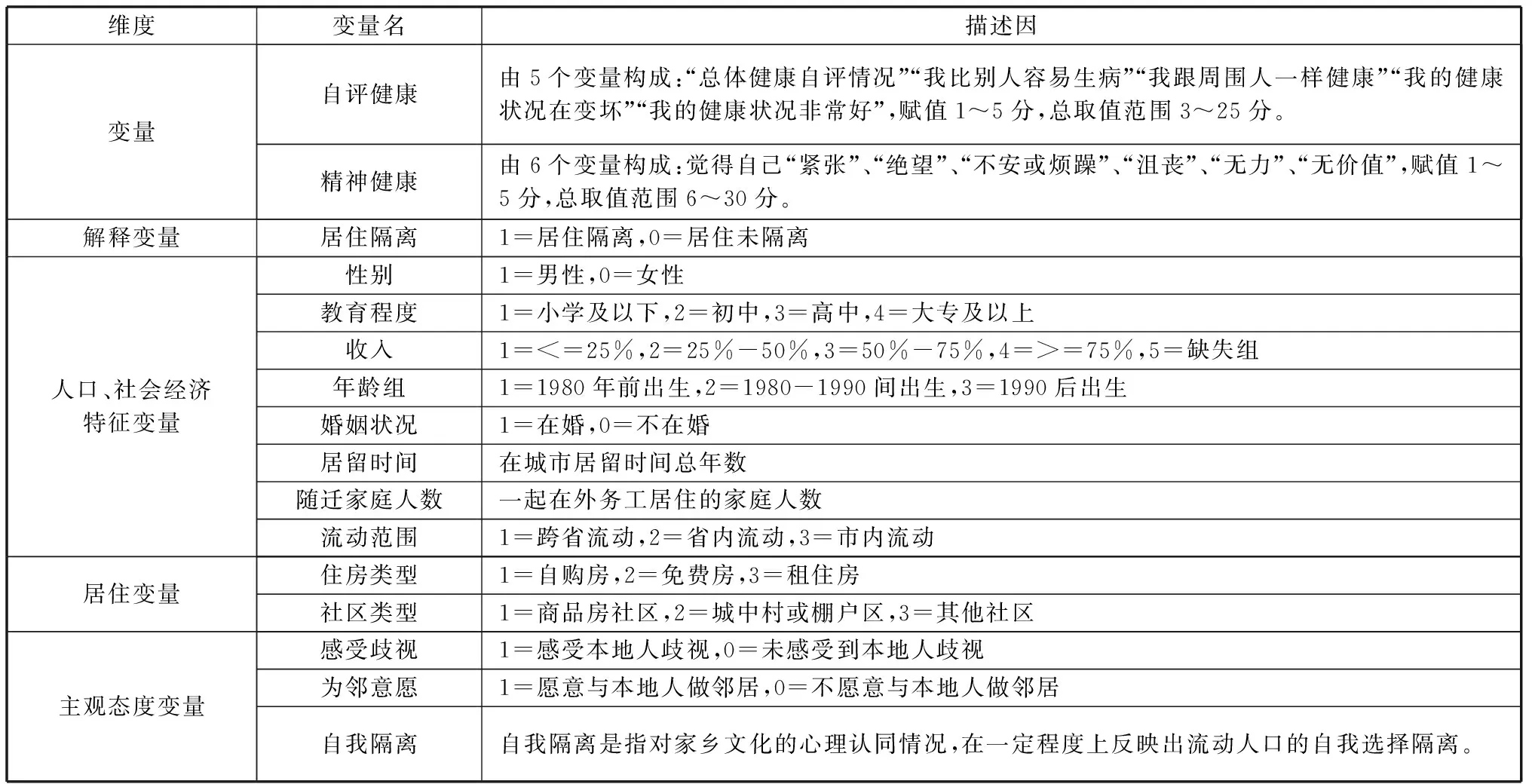

表1 变量选择和说明

(二)变量选择与设定

1.被解释变量

本文因变量通过自评健康和精神健康2项指标考察流动人口的健康状况。(1)自评健康采用美国的健康调查简表(SF-36)的简化版,主要测量被调查者的主观的健康状况,量表包括“总体健康自评情况”“我比别人容易生病”“我跟周围人一样健康”“我的健康状况在变坏”“我的健康状况非常好”等共5个选项;(2)精神健康方面的问题询问受访者过去30天内的心理感受,量表包括觉得自己“紧张”“绝望”“不安或烦躁”“沮丧”“无力”“无价值”等6个选项。2个健康指标量表的Cronbachα系数分别为0.806和0.834,说明内部一致性信度较好。计算以上各量表问题的总分,得分越高,代表自评健康状况越好、精神健康状况越好。

2.解释变量

居住隔离除了是经济地位在空间上的反映外,还是人际关系、地域文化和社会心理的体现。因此在考虑主要自变量时,增加居住类型和主观态度两类变量。(1)居住隔离,目前国外常用异化指数(dissimilation index)测量居住隔离,但从微观空间角度上看,居住隔离落脚点在于不同群体在物理空间上的关系,无论是从更大范围的空间角度,还是具体到更小尺度的空间区域,居住隔离反映出居住社区和交往群体的空间分布,具体到个体层面可简化为邻里类型。借鉴国外居住隔离分类测量的方法和杨菊华等的研究*Richard J. Shaw, Kate E. Pickett. “The Association between Ethnic Density and Poor Self-rated Health among Us Black and Hispanic People”,Ethnicity and Health,Vol.16(2011),pp.225-244;杨菊华、朱格:《心仪而行离:流动人口与本地市民居住隔离研究》,《山东社会科学》2016年第1期。,将居住隔离操作化为流动人口的主要邻居构成,具体来看,若邻居主要为外地人或不知道,则说明存在明显居住隔离;若邻居主要为本地人或外地人和本地人数量差不多,则说明不存在居住隔离。(2)居住类型变量,具体包括住房类型和社区类型。住房类型分为自购房、免费房和租住房;社区类型分为商品房社区、城中村或棚户区和其他社区。(3)主观态度变量,具体包括感受歧视、邻里意愿、自我隔离,用于反映流动人口受歧视情况和受社会排斥的主观心理状况。感受歧视表示流动人口感到本地人不愿意与其做邻居;邻里意愿表示流动人口愿意与本地人做邻居;自我隔离反映流动人口对家乡风俗、办事习惯、生活方式和孩子应说家乡话等家乡文化的态度认同情况,通过因子分析得到四个成分负载分别为0.818、0.854、0.718、0.779,潜在因子可解释总变异为62.978%,效度和信度检验较好,提取公共因子,并用公式把因子转化为介于0到100之间的指数,取值越大,代表自我隔离越强。

3.控制变量

人口社会学特征变量和流动特征变量,具体包括性别、婚姻、出生队列、教育程度、收入水平、随迁家庭人数、流动范围和居留时间。其中出生队列分为3类:1980年前出生、1980—1990年间出生和1990年后出生;收入水平采用四分位数分组。

(三)分析方法

第一,通过描述性分析,比较是否存在居住隔离的流动人口在自评健康、精神健康上的差异,分析居住隔离与其他自变量间的相互交叉关系。第二,建立一组多元线性回归模型将居住隔离变量及与其他变量的交互项逐步纳入模型中,以检验居住隔离对流动人口健康的净效应。模型1控制人口社会学基本特征等变量,考察了居住隔离对流动人口自评健康和精神健康的影响;模型2、模型3和模型4在模型1的基础分别加入居住隔离与时间、住房类型和社区类型的交互项,分析其对流动人口自评健康和精神健康的影响。

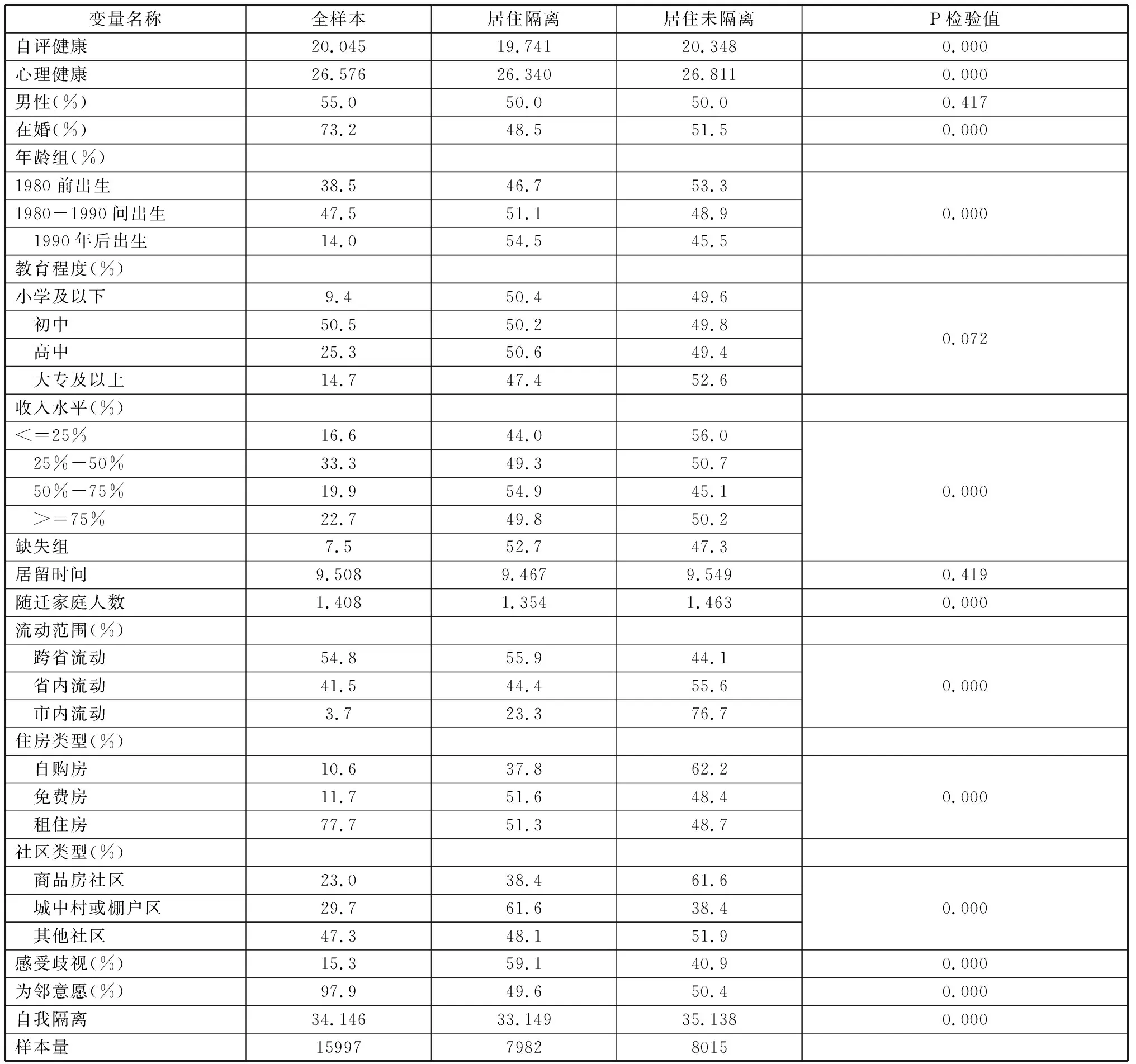

表2 变量描述性统计计量

注:连续性变量采用单因素方差分析,分类变量采用卡方检验,以检验相关变量的均值在居住隔离与居住未隔离之间是否存在显著的差异。

四、结果分析

(一)描述性分析

由表2可知,约有半数流动人口面临与本地居民的居住隔离问题,不同流动范围的流动人口面临的居住隔离存在显著差异,流动范围越大,隔离程度越高。相对于自购房者,生活在租住房和免费房的流动人口面临的居住隔离比例较高。相对于居住在商品房社区者,居住在城中村或棚户区的流动人口隔离程度较高。感受到本地人歧视和不愿意与本地人做邻居的流动人口居住隔离比例更高。同时,除了性别、居留时间外,具有不同婚姻、年龄、教育程度、收入水平、随迁家庭人数、流动范围的流动人口在居住隔离状况上存在显著的差异。居住隔离对流动人口的自评健康、精神健康评价均存在显著影响,受到居住隔离的流动人口自评健康、精神健康均值显著低于居住未隔离的流动人口,即居住隔离的流动人口在自评健康、精神健康状况方面要差于居住未隔离的流动人口。

(二)回归模型与结果分析

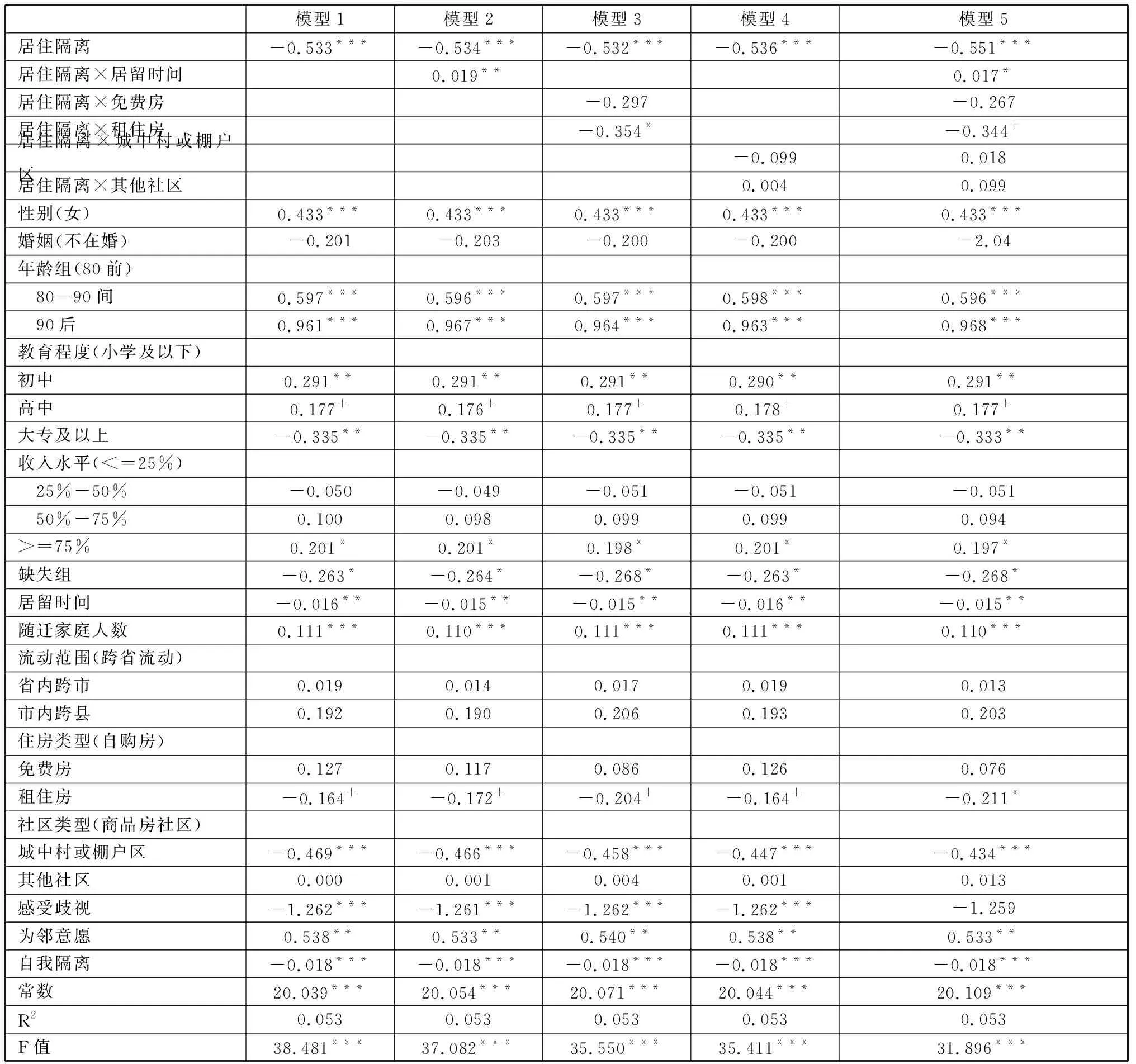

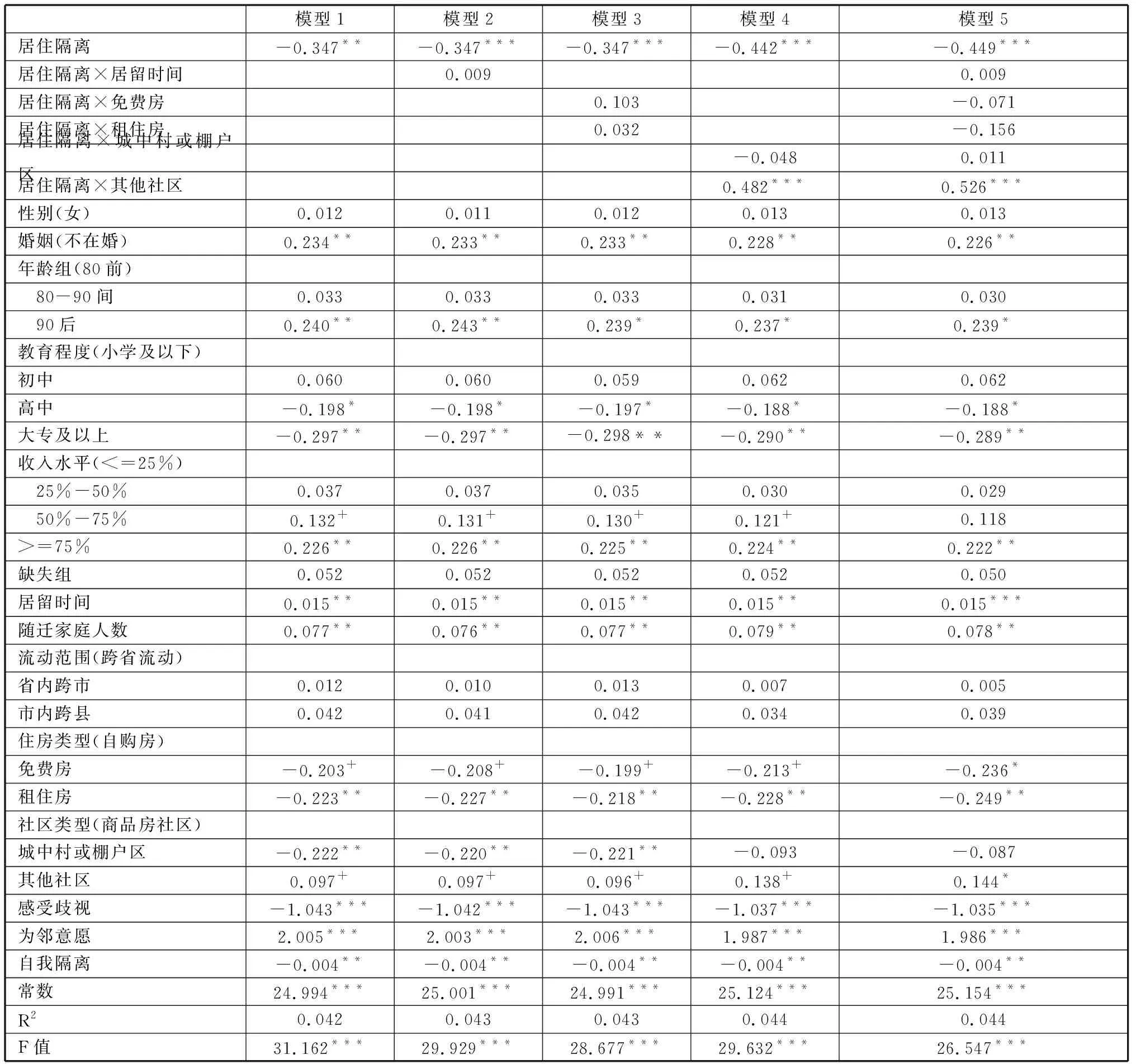

表3 流动人口居住隔离与自评健康的关系

注:+p<0.1,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

表3和表4分别表示给出居住隔离对流动人口自评健康和精神健康影响的模型分析结果。回归结果显示,不论自评健康还是精神健康,居住隔离对流动人口的健康均有显著影响,且这一结果在0.001的显著性水平上显著,回归系数值比较接近,说明研究结果具有很好的稳健性。由此说明居住隔离加大了流动人口的健康风险。事实上,居住隔离营造出一种对流动人口不利的社会氛围,将广大流动人口屏蔽在分享城市社会资源之外,从而损害了流动人口的社会经济福祉,阻隔了他们向上层流动的机会。相对于本地居民,流动人口对社会关系和资源的依赖更大,而其与本地居民分割的居住方式和两者间在生活习惯上的巨大差异,使得流动人口被孤立、歧视和排斥,导致其与市民群体社会隔离不断加剧,社会两极分化日趋明显,最终导致流动人口只能生活在自己的聚居区里,逐渐与主流社会脱节,久而久之不可避免地产生自卑、孤独、失落甚至绝望心理。其次,居住隔离实际上是社会阶层分化的物化表现,造成流动人口在教育、就业、卫生、治安等方面难以享受与本地居民同等数量和质量的公共服务资源和社会资源,易滋生不公平感和相对剥夺感,从而给其带来很大的心理压力和负面情绪。社会资源的缺失也无形之中影响到流动人口人力资本的提升和健康投资,导致其健康促进行为的减少和健康破坏行为的增加。再次,由于政府管理的缺位,作为流动人口聚居区的城乡结合部和“城中村”往往是犯罪率高居不下、群体性事件频发、贫困亚文化滋生、火灾隐患频出的“问题街区”,暴露在充满暴力犯罪、吸毒、酗酒、缺乏秩序等危险因素的环境里,将直接导致流动人口身体遭受伤害,面临慢性压力的困扰并加剧焦虑、恐惧、抑郁等消极情绪,同时为避免受伤害而减少参加社会活动和外出体育锻炼的机会。

表4 流动人口居住隔离与精神健康的关系

注:+p<0.1,*p<0.05,**p<0.01,***p<.001

模型1中,相对于自购房,生活在租住房的流动人口自评健康和精神健康更差,出租房的条件往往比较简陋,房屋陈旧、面积狭小、通风不良等问题较为普遍,环境与卫生问题更是突出,这样的居住环境无形中损害着流动人口的身体健康。相对于商品房社区,生活在城中村或棚户区的自评健康和精神健康更差,城中村等边缘社区公共卫生状况往往不容乐观,脏、乱、差现象比较严重。从主观态度变量来看,感受到本地居民歧视、不愿与本地居民为邻居和自我隔离程度更高的流动人口,其健康状况更差,这是由于对本地认同度和归属感较弱、文化交融状况较差的人群往往因为在现实生活中感受到较强的社会歧视氛围,与本地社会呈现较为疏离的关系和较大的社会距离,无法培育归属感,进而难以实现心理层面的融入。反而增加了其社会心理压力和社交焦虑,长期处于这样状态将导致一系列适应不良,降低了在城市生活的主观幸福感和满意度。另外,从回归系数来看,在加入主观态度变量后,两类模型解释力大大提高*两类模型的R2值分别提高近76.6%和133.3%,限于篇幅所限,具体结果未列出,若有需要可向作者索取。,说明主观态度变量对流动人口健康起着更为重要的作用,感受本地人歧视、不愿与本地人为邻等主观性的隔离对自评健康和精神健康的负面影响大大超过了住房、邻里、社区等客观性的居住隔离。

模型2中,纳入居住隔离与居留时间的交互项。结果显示,居住隔离与居留时间的交互项的回归系数在0.01水平上显著,说明居住隔离对流动人口自评健康的影响存在时间上的差异,即在城市居留时间越长,居住隔离对流动人口健康的负作用会变得越弱。具体来说,随着在城市生活、工作时间的延长,流动人口将逐步接受城市现代性的价值观念、生活方式和行为习惯,人力资本、社会资本和社会经济地位会明显提升,生活空间逐步从集体宿舍、工棚转向常态居住的社区,互动的范围逐步从血缘、地缘等扩大到更广泛的范围,与当地居民的社会交往逐渐加深,对当地居民的信任程度增加、感受到的社会歧视减少,因此越容易融入当地社会,越能通过社会参与获取社会支持,汲取物质和精神资源,身体健康状况越好。

模型3在模型1的基础上加入居住隔离与住房类型的交互变量,结果表明居住隔离对流动人口自评健康的影响存在住房类型上的差异,相对于自购房,租住房的流动人口自评健康受居住隔离的影响更大。模型4在模型1的基础上加入居住隔离与社区类型的交互项,在控制交互效应的情况下,居住隔离对流动人口精神健康的主效应仍然显著。社区类型在控制交互效应的作用下,显著意义消失。就交互项来看,在控制模型中其他变量的基础上,与商品房社区相比,居住隔离对其他社区的流动人口精神健康具有显著的调节作用,即对其他社区流动人口的精神健康有正向促进作用。从社会心理学的视角来看,人们的主观认知与其选择的参照群体有着密切的联系,人们最有可能参照的群体是他们日常交往的社会网络成员,相对于商品房社区,生活在农村和社区、工矿企业社区、未经改造的老城区、城郊结合部等其他社区主要是老年人、离退休人员、下岗失业人员、失地农民以及低收入家庭等城市贫困人口。*刘玉亭、吴缚龙、何深静:《转型期城市低收入邻里的类型、特征和产生机制:以南京市为例》,《地理研究》2006年第6期。这些低收入贫困人口与流动人口在社会地位、经济收入等方面具有一定的共性,彼此之间是一种平等的心态,群体间相对剥夺感较弱,很可能更容易获得心理上的满足,从而保持更高水平的精神健康。另外,这些低收入社区保证了邻里间的高度同质性,群体之间社会融合和社会交往的可能性更大,社区归属感更强,更有利于实现心理层面的融入,精神状况更好,最终导致流动人口与这些低收入人口的居住隔离反向促进了其精神健康水平的提高。

就控制变量来看,相对于女性,男性外的自评健康状况要好于女性,这与以往研究结论保持一致,这可能与女性承担的家庭角色、自身生理特征等有关。婚姻对精神健康有正向促进作用,在婚者比不在婚的精神健康更好,说明在婚者中配偶的陪伴和支持能够减少流动人口的心理压力。从年龄来看,年龄越大,自评健康和精神健康状况越差,主要是年龄越大,由于贫困、生理等因素的作用,在流动过程面临的生活或经济压力也越大,健康问题也更加突出。教育程度与健康呈倒U型关系,即教育程度的提高会促进健康水平的提升,而一旦超过临界点,教育程度的提高反而会降低健康水平;收入水平越高,健康状况也越好。在城市居住的时间较长,越能积累社会网络资源,扩大社会交往,精神健康较好,而自评健康则较差,这可能与流动人口的工作性质有关,他们的工作大多为城市本地人不愿从事的脏、累、危险等岗位,面临健康风险较大,随着流动时间的延长,健康风险进一步积累,导致自评健康状况变差。随迁家庭人数越多,越能获得家庭成员的照顾和陪伴,缓解由于压力而引起的心理不健康问题,有效提高流动人口健康水平。

五、结论和政策含义

本文基于国家卫生计生委2014年“流动人口社会融合与心理健康调查”数据,使用多元线性回归模型探讨了对流动人口居住隔离与健康间的关系。研究发现,半数流动人口存在居住隔离问题,居住隔离显著降低了流动人口包括自评健康和心理健康两方面的健康水平,与居住隔离相伴而生的歧视、社会交往内倾化和自我隔离对流动人口健康的影响更大。但是随着城市居留时间的延长,居住隔离对流动人口健康的影响显著降低。相对于自购房,租住房的流动人口自评健康受居住隔离的影响更大。居住隔离对生活在农村和社区、工矿企业社区、未经改造的老城区、城郊结合部等其他社区的流动人口的精神健康反而具有促进作用。上述结论具有重要的政策启示,它表明,改善流动人口的生存状况、消除居住隔离会对改善流动人口的健康状况起到重要作用,也是推进“以人为本”的新型城镇化和健康中国战略需要重点关注的一个方面。事实上,在西方发达国家的公共卫生领域,改善居住条件,实现居住融合早已被作为促进人口健康水平提升的重要措施之一。在我国,随着经济社会发展水平的提高,这方面的工作也应及早提上议事日程。据此,笔者提出以下几方面的政策建议:

第一,改革城乡二元户籍制度及相关福利体系,为流动人口在流入地的安居乐业创造更好的条件。只有打破这种带有明显歧视性质和身份特征的二元户籍制度,剔除附着在户籍制度之上的劳动用工、住房、教育、医疗保障等社会福利制度,消除对流动人口的社会偏见和社会排斥,在实质上赋予流动人口市民权,消除流动人口与本地市民间社会权利的不平等现象,消弭流动人口对城市社会的不满甚至对立情绪,增强其对城市的归属感,促进流动人口实现在流入地的社会融合,才能为提升流动人口健康水平创造良好的制度环境。

第二,积极探索建立多样化的流动人口城市住房保障体系,为流动人口提供安身之所。流动人口的住房是弥合其社会隔离、促进其城市融合的重要中间机制,需根据流动人口的居住意愿与实际支付能力,大力探索发展面向流动人口经济适用房、公租房和廉租房等多元化和差异化的住房保障体系。在满足不同群体住房需求的同时,积极将促进社会融合作为公共住房政策的基本目标,在住宅的区位布局、空间设计和公共服务资源配套等方面要充分考虑流动人口与本地居民的沟通和交流,实行二者在一定程度上的混合居住,从而促进居住空间上的融合。

第三,改革收入分配制度,缩小流动人口和本地居民的收入差距。居住隔离在一定程度上是经济地位差异在空间上的表现,从长远来看,通过提高收入来改善住房状况更有利于他们融入城市。因此,要破除体制壁垒,改变用工制度,坚持同工同酬,防止因身份差异造成流动人口与本地居民的收入差异。通过职业培训和技能提升,努力提升流动人口的人力资本,实现其收入水平不断提高,逐步缩小流动人口与本地居民的收入差距,畅通流动人口不断向上流动的社会机制。

第四,发挥社区的作用,促进流动人口与本地居民的交往互动。社区是流动人口与本地居民比邻而居、共同生活的空间,也是流动人口在城市获得家园感觉、重构整体意识和心灵归属感的依托。要利用社区各种资源,积极为流动人口营造社区融入氛围,鼓励流动人口参与社区活动,增进其与流动人口的交往和沟通,增加社区对流动人口的亲和力,最终构建起流动人口与本地居民共同生活的社区共同体。