谣言话语的多模态分析

——以网络食品安全视频为例

林丽珍

(福州大学至诚学院 外国语系,福建 福州 350001)

一、引言

截至2017年6月,我国互联网普及率为54.3%,手机网民占比达96.3%,手机上网比例持续提升,移动互联网主导地位强化。[1]自媒体平台的兴起及移动互联网的迅速普及助推了食品安全的谣言的传播。据统计,当前,食品安全谣言占我国各类网络谣言的45%,位居第一。[2]

由于时代的发展、科技的进步及国民生活水平的提升,人们越来越重视健康问题,更多地追求健康、养生,所以极其关注食品安全这一领域。任何有关食品安全的言论都能迅速抓住公众的眼球,特别是当别有用心的标题党用 “××不能吃”、“××有毒”、“××致癌”等字眼时并以视频的形式传播,出于对亲戚朋友的关心,受众通常“宁可信其有,不可信其无”地对此类谣言不加甄别就随手转发至亲朋好友群,参与并助长了谣言的传播。全面了解网络食品安全谣言视频内容构建的多模态话语特点有助于谣言接收者充分调动理性思维、科学思考、看出食品谣言的破绽和谬误并将它否定,有助于净化网络环境。

二、多模态话语分析理论

1994年,国外学者MichaelO’Toole出版了TheLanguage of Displayed Art一书,开创了多模态话语分析方法。[3]国内学者张德禄基于Halliday的系统功能语言学理论建立了多模态话语分析综合框架,该分析框架由文化层面、语境层面、内容层面和表达层面四个层面及其次级范畴组成。[4]文化层面是使多模态交际成为可能的关键;语境层面表明在具体的语境中,交际要受到具体语境因素的制约;内容层面包括话语意义及内容形式;表达层面即意义表达的物理媒体,包括语言媒体和非语言媒体。[4]在实现多模态语篇的整体意义时,这四个层面按需互为组合,如语言就是由表达层面和内容层面进行组合,然后赋予这种组合一定的意义。动态多模态话语分析框架主要研究动态多模态语篇中图像、文字以及动作之间的多模态关系。[4]

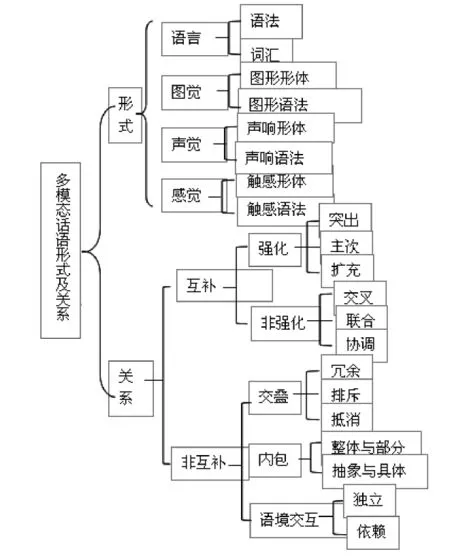

张德禄(2009)概括说多模态话语是指运用听觉、视觉、触觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、动作等多种手段和符号资源进行交际的现象。[4]张德禄(2009)指出多模态话语的形式系统及其之间的关系可以由图1表示。[4]

图1 多模态话语的形式系统及其之间的关系Figure 1 The types of multimodal discourse and the relationship among them

多模态话语分析是时代发展和话语分析研究深入发展的必然产物。多媒体的广泛运用使研究者发现传统的仅从语言的角度来分析话语已无法全面分析多模态语篇呈现的话语意义。自媒体平台的兴起及移动互联网的迅速普及使得谣言视频的内容构建也扩大到可以使用更多的形式进行表达,如语言文字、图像、图文、声音以及动画视频等。其表现形式的扩大使传统的仅从语言的角度来分析网络食品安全谣言视频话语的研究不够全面,研究结果也带有一定的局限性。这种多模态的语篇构建必然需要与之相对应的多模态话语分析方法。本文将以张德禄的多模态话语分析综合框架为理论基础,分析过程中结合文化层面、语境层面、内容层面和表达层面四个层面及其次级范畴来研究动态谣言视频里的多模态话语形式及其多模态话语形式之间的关系。

三、网络食品安全谣言视频的多模态话语分析

谣言视频是多模态动态语篇,因其整体意义的实现是综合了包括文字(即视频里人物的台词)、图像、声音、身体动作等多种意义符号。从多模态话语分析的角度来探讨谣言视频内容构建的特点,其更全面的研究手段能更透彻地剖析谣言视频里语言媒体及其非语言媒体所承载的意义以及视频里图像、语言、动作等之间的多模态话语形式关系,透过谣言视频内容构建的多模态分析,侧面反析推导出受众被调动起的视觉、听觉、感觉等多种感官感受,使得研究结果更全面、更有意义、更具信度。

据各大主流媒体报道及网络调查数据显示,2017年流传最广的十大食品安全谣言里以视频为主要手段进行谣言传播的有“塑料紫菜”、“棉花肉松饼”、“塑料大米”、“塑料粉丝”。接下来我们以这四个视频食品谣言为例来进行谣言视频的多模态话语分析。

(一)谣言视频的多模态话语形式

网络上流传多个上述各类谣言视频,但其内容基本相似。为了更好地分析,我们先概括上述各类谣言视频的基本内容。

“塑料紫菜”谣言视频,其内容为:一女士从一包紫菜里面拿出一些紫菜泡在水里,然后取出紫菜用手拉扯,费上一些力气才将紫菜扯断,并用手指在拉平的紫菜表面不断刮擦,发出和手指在拉平的塑料袋上刮擦时类似的声音,由此下结论说紫菜是由废旧黑塑料袋制成的。“棉花肉松饼”谣言视频,其内容为:一男士将某品牌肉松饼用水浸泡,之后用手不停揉搓,形成了一团白色絮状物。他称这种絮状物是“棉花”,并试图用打火机点燃“棉花”。“塑料大米”谣言视频,其内容为:一工人将一个个塑料袋放入一台机器,经过熔解、拉丝、切割等工序,最终生产出一粒粒状似米粒的白色固体,视频配文称,这就是假大米的制作过程。“塑料粉丝”谣言视频,其内容为:一女士将拆开的龙口粉丝,用棍子挑起点着,粉丝烧尽留下一些黑色残留物,该男子声称在点燃过程中闻到“刺鼻”味道,遂断定这袋粉丝是用塑料制成。

在探讨谣言视频的多模态话语形式之前,我们先思考以下问题:相较以往静态的“有图有真相”的图文谣言,为何动态的视频谣言传播的速度更快?暂且不谈其背后的黑操纵,从谣言视频的内容构建方面看,最明显的不同在于其构建模态增多了。分析上述谣言视频,不难发现:在谣言视频中,语言说明、物品展示、动作呈现是谣言整体内容构建的主要组成部分;在动态谣言视频的多模态话语中,语言模态和动作模态是主模态;此外,为了达到谣言传播的话语交际目的,谣言视频还利用其他模态来相互协调、联合强化与辅助补充。总之,在谣言视频里,多模态联合是手段,其主要功能是说服受众进而实现谣言传播的目的。

通过分析,我们发现“塑料紫菜”、“棉花肉松饼”、“塑料大米”、“塑料粉丝”谣言视频内容构建的多模态话语形式(即话语意义的表达媒体)主要有以下几种:

1.语言模态

在谣言视频里,语言模态指视频里的人物台词以及视频里出现的其他语言文字(如为强调某个点而在相应地方添加的箭头指示语)。语言,作为一种意义呈现的载体,其单个句子本身的含义并非就是视频里欲传达的意义。被赋予的新意义一定要在该视频的具体语境中理解阐释才能准确传达。比如“塑料紫菜”视频中的女士说:“来,大家看看啊,这都是黑色塑料”的同时视频画面里紫菜的右上方也打上了 “黑色塑料”的大号指示语。如果抛开该视频的具体语境而单纯从语言及文字的角度来解读此句,我们得到的结论是视频里所展示的物体就是黑色塑料,但这仅是话语及文字的表层或是直接意义,其深层意义的成功传达一定要建立在该视频的具体语境下。只有结合当下语境以及配合受众认知的文化层面,受众才能接收到视频制作者欲传递的真实意图,即:展示的物品是紫菜,可这些紫菜竟是塑料制成的。

2.图像模态

在谣言视频里,图像模态指视频呈现出来的一帧帧画面。视频里的图像模态投射到视力正常的受众方,就直接启动了受众的视觉模态。张德禄认为图像模态可区分为“图像形体和图像语法,前者是本身可以实现一定意义的图像项目,后者是不同项目组合后形成的图像结构体,可体现一定的(更复杂的)意义”。[4]所以单纯分析各独帧画面,其画面本身所实现的意义与由各独帧画面组合而成的整体所体现的意义不同。比如棉花肉松饼谣言视频里男士把肉松饼浸泡在水里后,视频呈现的独帧画面为一小盆浸泡着肉松的水,这个独帧画面所传达的话语意义也仅仅为:这是一小盆水,里面浸泡着肉松饼。此帧画面之后该男士用手不停揉搓,取出一团絮状物,用手拉扯絮状物,声称此絮状物为“棉花”,并试图用打火机点燃“棉花”,只有把前后画面组合起来综合理解才能接收到视频制作者欲传达的话语意义。浸泡肉松饼,用手揉搓,竟捞出絮状物,再加上该男士语言提醒,声称此絮状物为“棉花”,受众很容易就会跌入视频制作的话语传达意图:肉松饼里有絮状物,是棉花制成的。

3.动作模态

在谣言视频里,动作模态指视频里人物所施行的一系列以连续镜头的形式呈现的动作。顺着张德禄的理论往下推演,我们可以将动作模态区分为动作形体和动作语法,前者是本身可以实现一定意义的动作项目,后者是不同项目组合后形成的动作结构体,可体现一定的(更复杂的)意义。[4]从内容层面上看,上述各类谣言视频里人物的一系类动作 (主要包括动作操作、面部表情以及肢体动作)是视频内容构建的主要部分之一,这一系列动作共同构成动作结构体,体现了一定的更有复杂的意义,即:通过真人亲身现场试验“证明”紫菜是黑塑料制成的、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成的这些说法是有事实依据的。谣言视频利用受众“亲眼所见即为真”的这一心理及利用人们基于信息不对称的认识局限短板,以模拟录拍视频的形式加上一定的语言描述,普通受众就信以为真,并随手转发亲戚朋友圈,造成了回声室效应,助推了谣言的传播。

4.声音模态

在谣言视频里,声音模态指视频里所发出的声音,包括人说话的声音及其他物理声音,如拆开紫菜包装的声音、粉丝燃烧的声音、机器工作的声音等。视频里的声音模态投射到受众方,就直接启动了受众的听觉模态。根据张德禄的观点,声音模态可区分为声音形体和声音语法,“前者是本身可以实现一定意义的声音项目,后者是不同项目组合后形成的声音结构体,可体现一定的(更复杂的)意义”。[4]上述谣言视频里各主角略带方言的普通话、动作操作时所发出的其他物理声响以及机器工作时的声音,这由各声音语法构成的声音结构体传达给受众“不做作”、“非演”的“真实”感,有力补充了谣言主信息(即紫菜是由黑塑料制成、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成)的“真实性”。

(二)谣言视频多模态话语形式之间的关系

在上述谣言视频的多模态话语中,多种媒体形式同时参与到同一个交际事件,通过多种模态共同作用同时刺激受众的多种感官,达到提高交际有效性的目的。上述谣言视频里多模态话语形式之间相互关联、互为融合,极大地推动谣言的传播,共同传达谣言特定的话语意义。

根据张德禄(2009)提出的多模态话语的形式之间的关系以及结合上述网络食品安全谣言视频具体分析,我们得出了表1。表1具体呈现了视频里构建内容的各种模态、受众被启动的各种模态、以及各种模态和主信息之间的关系。

表1 网络食品安全谣言视频的多模态话语形式及其与主信息的关系Table 1 The types of multimodal discourse of online food safety rumors and relationship among them

通过分析,我们得知在上述谣言视频里,语言模态、图像模态、动作模态和声音模态是谣言视频内容构建的主模态;视频制作者欲传达的主信息分别是:紫菜是黑色塑料制成的、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成;此外受众在观看视频的同时也直接或间接地启动了自身的多种感官模态:认知模态、嗅觉模态、视觉模态、触觉模态等,各种模态与主信息之间交叠协调、联合强化与辅助补充。

例如,在“塑料紫菜”谣言视频里女士浸泡完紫菜,身体挪动鼻子靠近浸泡了的紫菜闻了闻,并面露恶心的表情说:“好臭啊,有一股腥臭味,像塑料一样。”接着边抓出一些紫菜,费上一些力也扯不断边说:“来,大家看看啊,这都是黑色塑料”的同时视频画面里紫菜的右上方也打上了“黑色塑料”的大号指示语。整个过程视频内容构建的语言模态、图像模态动作模态和声音模态相互交叠的同时间接或直接启动了受众的多种感官感受,不仅达到了传达主信息的目的,同时也起到了强化、补充主信息的作用。

(三)谣言视频多模态内容建构对受众的影响

互联网时代通讯异常发达,世界各个角落发生的事情瞬间就能被千里之外的人们知晓。但恰恰是这样的时代,越来越多有目的的个人成了食品安全谣言的制造者以及越来越多的普通受众无意地也成了谣言的传播者,拉大了普通民众接触“真相”的距离。

从受众的角度来看,因受众是由各种文化背景的网民构成,其认知水平、判断能力、分析能力参差不齐,导致大部分信息是被动接受,也就是视频制作者推送什么决定了他们的认知。视频谣言通常利用受众感情的连贯作为联结纽带,借受众来再传播未经证实的信息,进而达到强化人们的心情或感受的目的。当受众在一个相对封闭的网络环境里,一些意见相近的声音不断重复,所谓“三人成虎”,处于相对封闭环境中的大多数人就会认为这些扭曲的事件就是事实的全部。结果出于难以置信的恐慌心理以及对亲戚朋友的关心,普通受众通常也将此类谣言转发至亲朋好友群,参与并助长了谣言的传播。

四、结语

自媒体时代,谣言视频之所以能裂变式地传播其客观因素便是互联网特别是移动互联网的普及应用。这一外在的客观因素源于时代的变更、科技的发展、技术的进步,是个体无法阻挡的社会发展大趋势。但荀子有言:“流丸止于瓯臾,流言止于智者”。作为自媒体时代的社会个体,当接收到哪怕是病毒式流传的网络信息,接收者应存有质疑的精神,甄别传播信源的可信度,充分调动自身的思维渠道,有意识地认真琢磨、理智思维、科学推论,进行系统和持续的探索,进而判定这一信息是否有实在的充足的根据、是否是经过科学证实了的事实。

通过上文分析,我们得知谣言视频言利用视频的多模态特征,在多种模态相互交叠的同时间接或直接启动了受众的多种感官感受,不仅传达了主信息,同时也起到了强化、补充主信息的作用,增强了谣言这一交际事件的交际目的。只有认清谣言视频内容构建机制的多模态特点及各模态形式之间的关系,才能看出谣言视频的不当和谬误并将它否定,将谣言扼杀在摇篮里或成为谣言的终结者,真正做到不信谣、不传谣。此行为在一定程度上也有助于净化网络环境,促使网络这一虚拟的社会结构更加健康有序地运行。

[1]中国互联网络信息中心.第40次中国互联网络发展状况统计报告 [R/OL].(2017-08-07)http://cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/201708/t20170804_69449.htm.

[2]新华网.社交媒体的谣言传播与主体责任[Z/OL].(2017-08-29)http://www.cac.gov.cn/2017-08/29/c_1121560849.htm.

[3]O’Toole,M.The Language of Displayed Art[M].London:Leicester University Press,1994:24.

[4]张德禄.多模态话语分析综合理论框架探索[J].中国外语,2009,6(1):24-30.