数字素养的挑战:从有限的技能到批判性思维方式的跨越

[新西兰]马克·布朗文 肖俊洪译

【摘 要】

世界各地大多数政府都认同提高国民数字素养水平的必要性。虽然数字技能对于21世纪成功的生活、学习和工作而言越来越不可或缺,但是本文对数字素养的各种狭义界定提出质疑。本文比较和对照学界对数字技能、素养或本领的不同理解,并阐述为何本领域文献中有大量模型和框架经常缺乏清晰的理论基础,指出它们虽能吸引眼球却缺乏说服力,一味赶时髦。本文对欧洲、英国和美国的一些数字素养框架进行批判性述评,发现它们存在三个方面的内在矛盾:(1)能满足当下需要的数字技能的稳定性与为了适应社会和技术新发展数字素养必须具有不稳定和快速变化性质之间的矛盾;(2)通用数字技能观与在复杂的文化和机构背景下数字素养高度情景化之间的矛盾;(3)培养生活、工作和参与到大社会中所必需的实用数字技能与促进批判性数字思维方式这个变革目标之间的矛盾,后者旨在使我们能够重新理解和重塑我们所面对的不公平、不公正和不可持续的令人不安的现实。在这方面,本文主张双重目标:一方面,承认数字时代的生活、学习和工作所必需的具体技能有眼前的价值;另一方面,数字素养能促使积极的公民帮助创造和重塑对所有人而言未来更加美好的社会,因此不能忽视数字素养的这个长远目标和变革使命。从这种变革的视角出发,本文旨在进一步提高对数字素养不确定性的批判性意识,对在培养有更高数字技能的学习者、工作者和公民过程中宏观层面相互角逐的各方强势有更加深入的理解。

【关键词】 数字素养;数字技能;数字本领;模型;框架;数字思维方式

【中图分类号】 G420 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009-458x(2018)4-0042-12

导读:我第一次对数字素养有比较全面的认识和思考是在2006年,当时读了以色列本-古里安大学(Ben-Gurion University)的Aharon Aviram和以色列开放大学(The Open University, Israel)的Yoram Eshet-Alkalai两位教授发表在《欧洲开放、远程和E-学习期刊》上的一篇文章①。该文讨论了新兴数字环境下学习者必须掌握的数字素养技能,作者认为这个领域的实践性很强,但缺乏一个稳健的综合性框架和理论基础,这与数字环境下对学习技能的要求相悖。该文主要围绕Yoram Eshet-Alkalai教授2004年提出的框架展开讨论②。我当时还写了一篇随笔畅谈读后感③。

十几年过去了,Yoram Eshet-Alkalai教授所提出的五种数字素养(图片-图像素养、再创造素养、分支素养、信息素养、社会-情感素养)已经在很大程度上成为我们学习技能的一部分,尤其是在越来越数字化的21世纪,这些似乎都是不可或缺的“生存技能”(survival skills)。数字素养如此重要,而由于各种原因,全民具备21世纪生活、学习和工作所需的数字技能情况又不尽如人意,因此各国政府对提高全民数字素养倍加重视。然而,虽然数字素养运动方兴未艾,但是它本身的一些矛盾或误区也开始引起学者们的关注。比如,联合国教科文组织2017年的一份报告指出,我们不但要关注数字技术的获取问题,还必须重视培养能使数字技术为我所用的技能①。山东鲁东大学张济洲教授的一项调查也佐证了这一点。张教授于2015年3月至5月调查了3省9市(县)27所初中学校,其结论是“政府通过信息化促进教育公平,仅仅着眼于城乡教育信息化‘物理接入,而忽视城乡学生‘使用鸿沟,城乡学生互联网‘使用鸿沟是导致互联网使用不平等的关键,必须从城乡教育信息化实质公平角度,推进城乡教育信息化均衡建设”②。

但是,爱尔兰都柏林城市大学的马克·布朗教授在本期“国际论坛”的这篇文章中认为,我们既要培养实用性数字技能,也要发展批判性数字思维方式,他把这种情况称为“双重目标”。

文章首先指出目前數字素养领域比较混乱,现有数字素养模型和框架有100多种之多。此外,不管是定义还是术语,也都未能获得共识,比如除了数字素养以外,还有诸多术语被用于指称这个概念,包括数字技能、数字流畅、数字能力、数字本领、数字智能、数字能力倾向、数字知识、数字理解、数字倾向、数字思维,等等。从文献对数字素养的理解和界定看,数字素养本质上有政治性,很多模型和框架却没有考虑社会政治大环境的因素。文章指出:“数字素养并不是关乎掌握设备的操作技能,而是涉及21世纪受过教育的人应该是一个什么样的人的大问题。”

在接下来第三节“什么是数字素养?”的讨论中,作者承认很难用三言两语回答这个问题,希望通过比较和对照英美和欧洲其他国家的一些模型和框架,加深对数字素养的理解。作者的结论是,我们必须“‘另辟蹊径开拓‘新疆域”,如果继续囿于传统视角和思维方式,则难以“提出更具变革性的数字素养框架”。

第四节对几个备受关注的模型和框架进行批判性述评。第一个是新媒体联盟2016年“试图解决缺乏一个共同认可的数字素养定义的问题”,并认为“对数字素养包含哪些内容缺乏共识正在妨碍好政策的出台以及合适项目的开展”,从而提出一个模型,包含批判性和实用性两个维度的三类素养:通用素养、创意素养和贯穿于各学科之中的素养。这个模型认为数字素养是一个动态概念,相关模型和框架也会不断发展。第二个是英国联合信息系统委员会提出的《数字能力框架》,包含6个成分15种技能,“涵盖实用技能、批判性使用、创造性制作、参与、发展和自我实现这些方面”。这两个框架虽然在具体素养或技能上有很大不同,但也有共同点(强调实用性和批判性、数字公民素养、不断变化发展等)。总体看,第二个框架更加强调环境因素。第三个是欧盟联合研究中心提出的《欧洲公民数字能力框架》的“数字能力2.1版本”,包括5个方面内容、21项能力,设置8个水平层次。但是,对于欧洲这个文化多元化、地理多样性的地区而言,各国在很多方面相距甚远,这个包含非常具体的能力和水平层次的通用型框架是否能很好适应各国具体国情仍然有待实践检验。第四个是爱尔兰共和国《全部上车》框架,该框架“以地铁图为蓝本,包括6条‘线路”。作者认为这正是它的缺点所在,因为“地铁图代表的是20世纪城市的交通运输系统”,而且是理想化的“系统”,没有考虑乘坐地铁的实际体验(比如拥挤不堪),无助于我们突破既有思维定势。

在第五节,作者从五个方面阐述对21世纪数字素养的思考。

第一,“参与不是最终目标”,因为“如果数字素养是21世纪受过教育的人最核心的能力,那么我们的思维就不能局限于培养人们适应我们在过去一百年所建立起来的不平等、不公平的社会这个目标上。”遗憾的是,现有模型和框架往往以“适应数字社会的生活、学习和工作”为目标,因此,难以“培养应对和从根本上解决数字时代人类所面临的真正严重的问题所必需的批判性知识和政治能动性”。

第二,“不能脱离社会政治大环境”,因为它直接影响到人们对数字素养和数字时代广义的批判性公民这个概念的界定和理解。诚如新媒体联盟在2017年的报告中所指出的:“……鉴于经济、性别、种族和政治方面的不平等,有必要更加强调从不平等获取信息技术这个角度全面考虑数字素养问题”。对于发达国家的人而言,新数字技术已经融入他们的生活之中,他们对这些技术的“强烈欲望和不加批判地消费”是我们现在所面临的很多严重问题(包括全球化、气候变化和不可持续性等)的根源所在,因此作者认为批判性公民素养应该包括“学会何时不使用、不取代或不更新技术”。

第三,“重视发展批判性数字素养”。联合国教科文组织2017年的一份报告把数字技能分为三类:基本实用数字技能、通用数字技能和以能给人赋权和带来变革的方式使用数字技术的高阶技能,最后这种技能实际上是批判性数字素养,因为它“强调了个人必须能够分析数字技术的政治特点和利用这些特点达成具体目标”。这是一种“数字能动性”。

第四,“兼顾批判性和背景化”。作者提出三点建议:一是重视“培养有利于实现全民更好未来的能动性和批判性思维方式”;二是鉴于数字技术的背景化和快速发展特点,要避免过分细化数字技能的种类和水平层次;三是妥善处理“通用框架与数字素养高度情景化和置身于具体背景的性质”之间的矛盾。

第五,“防止出现‘去技能化”。这点与前面几点密切相关。如果仅满足于参与,脱离社会政治大环境,不重视批判性素养的培养,没有考虑数字素养的背景化特点,那么我们很可能会在无意之中丧失对本领域相互角逐的深层次力量进行批判性审视的能力。另一方面,从教学的角度讲,我们会在狭隘工具主义的泥坑中越陷越深,从而“不对某个框架的理论假设基础进行批判性审视便认可其效度”。数字素养的培养目标应该是赋能而不是“去技能化”。

作者最后指出,鉴于数字素养的复杂性,我们必须从双重目标出发正确认识数字素养,不能满足于培养操作技能或是参与数字社会活动,还要培养批判性数字思维方式,以达成“帮助创造和重塑对所有人而言未来更加美好的社会”这个长远目标和变革使命。

此文的雏形是作者2017年10月5日至23日发表在澳大拉西亚计算机在高等教育学习中应用学会(Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education,ASCILITE)博客上的三篇博文。第三篇博文出来之后我便请布朗教授把这些材料整理成一篇学术论文。当时他刚在多伦多参加第27届国际远程开放教育理事会(ICDE)在线学习世界大会后回到国内,但他不顾旅途劳顿,用一周时间完成了初稿,并在出访立陶宛考纳斯和俄罗斯莫斯科期间针对我提出的意见对文章进行修改。布朗教授是本刊“国际论坛”的老朋友①②,在此我们谨向他致以由衷敬意,衷心感谢他长期以来对我们的支持和信任!(肖俊洪)

引言

今天,社会和知识经济越来越数字化,要适应这个时代的生活、学习和工作,数字素养(digital literacy)是必不可少的。这个显而易见的事实是21世纪生活的新现实,正因如此,各國政府越来越担心很多国民缺乏基本数字技能。比如,根据最新发布的《欧洲数字经济和社会指数》(European Digital Economy and Society Index)报告,爱尔兰共和国只有不足一半的人口掌握基本数字技能,互联互通方面在欧盟中仅排在第13位(European Commission, 2017)。此外,爱尔兰成人学习的参与率只有约7%,低于欧洲平均10%的参与率,远未达到15%这个要求不高的目标(European Union, 2017)。发展中世界(包括像印度和中国这样的大国)的数字素养和终身学习的情况很可能更加严峻,因为这场数字革命把很多人抛在了后面。

联合国教科文组织(UNSECO)最近一份报告指出:“现在数字技术是高效参与日常生活和工作很多方面活动的基础。除了技术的获取之外,利用数字技术并得益于它日益强大的能力和功能所必需的技能和本领在今天比过去任何时候都更是必不可少”(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017a, p.4)。本文正是基于这个论断讨论对数字素养的各种不同认识。我们将比较和对照一些流行且是近年提出来的数字素养框架,目的在于明辨是非。如果盲目接受这些数字素养模型和框架,信以为真并付诸实施,那么很可能会在无意之中传播真假参半甚至是假的知识。本文全面分析了由此可能引起的危险。这是数字素养运动一个常不为人所道的问题。

我们所界定或理解的数字素养是一个模糊的概念,要比眼下大多数时髦、花哨却又缺乏理论依据的数字素养框架所述的数字素养复杂得多——这是本文的中心论点。出现在非学术性资料中的很多数字素养框架试图以极具视觉吸引力的形式呈现数字素养的不同成分。下面摘录自世界经济论坛一份材料(World Economic Forum, 2016)的图1便是一个典型例子。它用的是数字智能(digital intelligence)这一术语。这些漂亮的图表(不管是矩阵、轮图或者是多维图)乍一看好像很易懂,但是绝大多数没有清楚说明其理论假设或基础,更别提可信度这个最根本的问题。下文会回到对这个问题的讨论。

图1 数字智能框架(World Economic Forum, 2016)①

一个混乱的领域

数字素养是一个混乱的领域——这是不争的事实。兰克希尔和诺柏尔(Lankshear & Knobel, 2008, p. 2)在他们的一部论述数字素养的重要著作中指出:“数字素养文献最显著的特点是数量可观,而且还提出各种明显不同的概念。”因此,我们认为与其冥思苦想一个包罗万象的定义,不如把数字素养当作复数看待,即承认有多种数字素养(digital literacies)。此外,如上所述,不管是在非学术性资料还是学术性研究文献中,还出现用其他术语描述数字素养的情况,比如数字技能(digital skills)、数字流畅(digital fluency)、数字能力(digital capabilities)、数字本领(digital competencies)和数字智能(digital intelligence),等等。这样一来,要寻找一个统一的定义或对数字素养的共识难上加难。

针对这种混乱情况,本文从三个主要方面讨论什么是21世纪的数字素养。首先,不管是什么形式的素养,其定义从本质上都具有政治性;其次,数字素养运动错综复杂,很多有关数字素养定义、相关模型和框架的讨论脱离了社会政治大环境,低估了教育实践的情境性的重要意义;最后,从培养有更高数字技能的学习者、工作者和公民这方面看,大多数数字素养、技能或本领的模型和框架未能恰当考虑宏观层面的一些强势力量和驱动因素以及错综复杂和相互矛盾的话语。正因如此,本文的基本观点是,数字素养运动不能不考虑涉及美好社会的本质和教育制度的目的这些更深层次的意识形态和哲学问题。简而言之,数字素养并不是关乎掌握设备的操作技能,而是涉及21世纪受过教育的人应该是一个什么样的人的大问题。

什么是数字素养?

前面提到联合国教科文组织的报告(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017a, p.23)指出,“鉴于文献中用到‘数字技能‘数字本领‘数字能力倾向(digital aptitudes)‘数字知识‘数字理解‘数字倾向(digital dispositions)和‘数字思维这些术语”,目前没有哪一个数字素养定义得到一致认可。爱尔兰“促进高等教育教与学国家论坛”(National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education)所资助的一个项目(All Aboard, 2015)对数字素养文献进行比较和述评,发现了100多种模型和框架,它们都在不同程度上试图将数字素养的各个方面囊括其中。由于数字素养领域较为混乱,因此,很难用三言两语回答“什么是数字素养”这个问题。

本文下一节将比较和对照美国、英国和欧洲几个较为有名的模型和框架,更加深入讨论“什么是数字素养”这个问题。我们对一些想当然的假设提出质疑,目的是要说明并非所有框架都一样,它们有各自的优点和缺点,而且对数字素养进行界定的方法有内在缺陷,至少是存在严重局限。我们还发现几方面的内在矛盾,即固定数字技能与数字素养不确定性的矛盾,数字素养的通用性与背景化的矛盾,“消费者”与“生产商”的矛盾。针对所存在的这些矛盾,我们将以爱尔兰框架为例说明为什么必须“另辟蹊径”开拓“新疆域”,以提出更具变革性的数字素养框架。

几个备受关注的数字素养模型和框架:

批判性述评

新媒体联盟模型

2016年新媒体联盟(New Media Consortium)试图解决缺乏一个共同认可的数字素养定义的问题,提出高等教育数字素养的共同愿景。亚历山大、亚当斯·贝克和卡明斯(Alexander, Adams Becker, & Cummins, 2016)根据450多位教育工作者的反馈,撰写了一份战略性概要,对数字素养领域进行述评。这份报告建立在一个假设的基础上,即对数字素养包含哪些内容缺乏共识正在妨碍好政策的出台以及合适项目的开展。作者们发现数字素养领域的文献特点是“宽泛且模棱两可,导致数字素养成为一个模糊的领域,这个领域需要更进一步的理顺和共识”(Alexander, et al., 2016, p.1)。

为了提高清晰度,他们认为在我们既是创造者又是观察者的社会文化背景下,广义上数字素养指对数字技术的批判性理解和实用性理解。这个报告把数字素养分成三种模式:通用素养(universal literacy)、创意素养(creative literacy)和贯穿于各学科之中的素养(literacy across disciplines),其目的是厘清数字素养究竟包含哪些不同成分并在此基础上做必要补充。通用素养指的是灌输对沉浸式特点越来越明显的数字技术世界的批判性态度;创意素养指的是生产者这一端的素养;贯穿于各学科之中的素养则强调结合具体课程培养相关数字素养(见图2)。

图2 数字素养的三种模式(New Media Consortium, 2016)

这三种模式的数字素养不仅包括理解新数字工具的工作原理,而且知道这些数字工具为什么有用和何时使用它们。从这个角度看,数字素养包括广义的数字公民素养(digital citizenship),即“以負责任的态度恰当使用技术,强调数字交流、数字礼仪、数字健康以及数字权利和责任等方面”(Alexander, et al., 2016, p.1)。这个报告的缺点是以英语文献为基础,并稍为侧重以美国为中心的研究,但是它承认数字素养的定义不是静态的,并认为相关模型和框架会继续发展,这一点非常重要。

数字能力框架

英国联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee, 简称Jisc)近年来资助一些数字素养项目并发布了几份报告,其所提出的数字素养综合框架也是最常被引用的框架之一。用于描述数字素养的语言在这些年也发生了变化,已经从原来的单数形式“literacy”(素养)变成涉及范围更广的复数“literacies”,最近更是变成复数的“digital capabilities”(数字能力),原来所提出的数字素养框架也得到进一步完善以适应越来越复杂的數字素养领域。但是,数字素养的定义并没有变化:“数字素养指的是一个人适应数字社会的生活、学习和工作所必须掌握的那些能力”(Jisc, 2014, p.1)。基于这个定义,原来的框架《数字素养七成分模型》(Seven Elements Model of Digital Literacies)包括以下内容:①媒体素养,②交流和协作,③职业和身份管理,④信息通信技术素养,⑤学习技能,⑥数字学术,⑦信息素养。这个模型以夏普和比彻姆(Sharpe & Beetham, 2010)的研究成果为基础,现在已经演变成一个包含六个成分的《数字能力框架》(Digital Capability Framework)(见图3):①信息通信技术水平,②信息数据和媒体素养,③数字制作、解决问题和创新,④数字交流、协作和参与,⑤数字学习和发展,⑥数字身份和健康。这六种成分又细分为15种,涵盖实用技能、批判性使用、创造性制作、参与、发展和自我实现这些方面(Jisc, 2016; cited in Beetham, 2017)。

图3 数字能力框架(Jisc, 2016)

虽然联合信息系统委员会的框架和新媒体联盟的框架有很大不同,但是两者有一个共同点,即它们所提出的数字技能、素养或能力都包含实用性和批判性两个维度的内容。再者,数字素养的不同成分都试图更加强调数字公民素养,即包含身份、健康和权利与责任这些概念。两个框架也都承认随着时间的推移什么叫作有数字文化(即不再是数字文盲——译者注)也发生了变化,但是联合信息系统委员会可能更加注重这些变化的性质,即它们可能因环境的不同而不同(Jisc, 2014)。正因如此,它把数字素养称为“在多种多样、不断变化的技术的支持下所开展的一系列情景化实践”(Jisc, 2014, p.1)。然而,虽然承认数字素养的变化性质,但是英美这两个备受瞩目的框架都存在一个内在矛盾,即如何既考虑局部的环境因素又能努力达成通用性目标。

欧洲数字能力框架

欧洲研究者则试图把《欧洲公民数字能力框架》(European Digital Competence Framework for Citizens)作为一个规范化的数字素养通用模型使用(Vuorikari, Punie, Carretero Gomez, & Van den Brande, 2016)。2017年这个框架有了升级版,即“数字能力2.1版本”(DigComp 2.1)(见图4),包含5项内容:①信息和数据素养,②交流和协作,③数字内容制作,④安全,⑤解决问题能力,分为8种水平层次,共有21项相关能力(Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017)。

图4 欧洲公民数字能力框架

欧盟联合研究中心(Joint Research Centre)多层面咨询各种各样利益相关者并积极吸收他们的反馈意见,在此基础上提出“数字能力2.1版本”。这个项目始于2011年,其网站清楚记录咨询过程的每一个环节,并提供获取相关报告的链接,包括本领域专家的意见(Janssen & Stoyanov, 2012)和对现有15个培养数字能力的框架的述评(Ferrari, Punie, & Redecker, 2012)。诚如“数字能力2.1版本”的信息图(DigComp Infographic)所指出的(https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/DIGCOMP-PAG E%2001-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf),这个框架的基本假设是“数字社会需要具备数字能力的公民”,而所谓数字能力,指的是“以自信和安全的方法把数字技术用于服务各种目的,比如工作、找工作、学习、在线购物、获取健康信息、成为社会一员并参与其中、娱乐,等等”。

虽然这个项目的研究方法清楚明了,既基于扎根理论又采用了有近100名专家参与的迭代德尔菲法,但是这个通用、包罗万象的数字能力框架能否适用于像欧洲这样呈现文化和地理多样性的地区仍然是一个问题。毕竟,这个地区的国家在国家政策、当地教育体系和技术发展水平等方面有着巨大差别。考虑到这个综合性框架包含非常具体的能力和水平层次,它在适应各国不同环境和数字素养的易变性质方面可能会有灵活性不足的风险。“数字能力2.1版本”框架提出的时间不长,目前在欧洲各地处于不同实施阶段(见图5),这样一个通用模型是否能够适合不同文化和环境以及完全与各地的计划一致尚有待实践检验。比如,在爱尔兰,这个框架在影响数字学习发展方面没有发挥重要作用。更确切地说,爱尔兰本土的框架(详见下一节)在很多方面可能还是这个欧洲框架的“竞争对手”。

爱尔兰数字技能框架

前面提到的爱尔兰数字技能框架称为“全部上车”(All Aboard, 2015),该课题借鉴并进一步扩展了英国联合信息系统委员会的定义,把数字技能、素养或本领定义为“知晓数字社会一直处于变化之中并能适应数字社会的生活、学习和工作所必须掌握的那些能力”(All Aboard, 2015, p. 18)。这个项目所提出的数字技能框架以地铁图为蓝本,包括六条“线路”:①工具和技术,②发现和使用,③交流和协作,④教与学,⑤创造和创新,⑥身份和健康(见图6)。

虽然以地铁线路图的形式呈现数字素养框架的目的是帮助我们理解越来越复杂的数字领域,但是其效度值得质疑。如果更加仔细地分析这张图,我们就会发现各条线路之间的连接并不总是非常清楚,一些主要线路很少有交集(比如“教与学”和“工具和技术”),这可能不利于用一体化方法分析数字素养。我们认为,地铁图的比喻可能反而成为爱尔兰框架的缺点,毕竟地铁图代表的是20世纪城市的交通运输系统。虽则即使到了无人驾驶汽车的年代这个地铁系统可能还会存在,但是这个比喻忽视了高峰时段拥挤不堪这种令人不愉快的体验,也几乎没有激励我们去打破目前的思维模式或探索新的数字疆域。如果我们希望更加深入了解数字素养不断变化的本质,就必须“偏离轨道”“走出车站”,不管结果如何。否则,我们不可能全面了解数字素养的情况,因为在离城市越远且资源匮乏的郊区和被忽视的农村社区,社会越是不平等,并非每个人都能选择地铁这种交通工具,或这种交通工具对他们而言过于奢侈。

用交通工具这种比喻来描述新技术给教育所带来的希望和挑战并非鲜见,比如贝克尔(Becker, 1998, p.1)在一篇论述学校与信息技术的文章中提到“急起直追正在奔驰的列车”;汉姆和温莫斯(Ham & Wenmoth, 2002, p.49)在一份关于教师使用在线学习中心的报告中提到“使人们飞起来”;斯图德勒在回应一篇有关新千年教育技术研究的文章时用了“在制造飞机的时候学习驾驶飞机”这个比喻(Strudler, 2003, p.72)。但是,我们所使用的类比和比喻远非中立概念,虽然用这些来描述技术领域的动态性质的出发点是好的。诚如赫佩尔(Heppell, 2001)在2001年9·11恐怖袭击事件发生之前有关飞机的预言所指出的,技术不是中立的。他在1995年版的《世界史》(History of the World)中预言技术有黑暗的一面。当时他说:“你爸爸小时候没有电视。你的孩子明天会拥有什么你今天想都想不到的东西?这取决于你。每一项发明都有好的一面也有不好的一面。飞机能一下子送我们去旅行和度假,也能扔下炸弹炸毁我们的家园、工厂和城镇”(转引自Heppell, 2001, p.xvi)。

往深处想,飞机作为一种技术不是完全中立的工具,因为航空史告诉我们飞机的设计基于某些本体论假设,即通过某些方式的使用以达成某些结果,因此飞机有某些“默认”用途。新技术对我们社会的影响是喜忧同在。如同因特网的早期历史一样,航空业的主要研发项目与军事有密切联系。而从民用用途看,搭飞机去旅行和度假也并非所有人都消费得起。事实上世界上大多数人至今可能还没有体验过乘坐飞机的感觉,而在叙利亚人看来,飞机更有可能被用来轰炸他们的房子或村庄。

上面指出“全部上车”框架所用的地铁图这个比喻的非中立性,其实这不是该框架独有的特点,大多数人对数字素养的看法同样是不中立的。

对21世纪的启示与思考

参与不是最终目标

我们在认识数字素养的时候往往局限于参与到社会中来这个目标。这个认识上的不足在英国联合信息系统委员会原来的数字素养定义中尤为明显。根据这个定义,数字素养指的是发展能使一个人“适应”数字社会的那些能力(Jisc, 2014)。如果数字素养是21世纪受过教育的人最核心的能力,那么我们的思维就不能局限于培养人们适应我们在过去一百年所建立起来的不平等、不公平的社会这个目标上。上文所述的这些数字素养框架使得我们以为数字素养的作用是帮助人们更加全面地参与到社会之中这么简单。我们认为这无助于培养应对和从根本上解决数字时代人类所面临的真正严重的问题所必需的批判性知识和政治能动性。

毕竟,当今全球仍然有52%的人口用不上因特网(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017b)。我们不能对这个严峻的现实视而不见。此外,根据乐施会最新的报告(Oxfam, 2017),世界上最富有的八个人所拥有的财富相当于全世界最贫穷人口的财富总和。把数字素养置于社会政治大环境下便能够看出数字鸿沟之大。下面我们将继续讨论这个挑战。“全世界1%的人口所控制的财富相当于其余99%的人口的财富”—— 这是我们现在所处的世界(Oxfam, 2017, p.1)。我们认为,如果数字素养的定义无助于提高我们的道德和政治能动性意识,彻底颠覆我们当今所处的这个世界,那么我们的政府、决策者和教育领袖必将无法服务好子孙后代。诚如世界银行即将发布的一份报告(World Bank Group, 2018, p. 3)所指出的,在社會、经济和数字差距越来越大的背景下,这是一场“道德危机”。

不能脱离社会政治大环境

这场危机和乐施会那些令人不安的数字说明,我们对数字素养的界定本质上是具有政治性的,不能不考虑权力和控制这些问题。布鲁纳(Bruner, 1993, p.1)说:“意义是完全多元的,总是开放性的……每一种说法都包含政治成分。”换言之,社会政治大环境对数字素养的界定和理解以及数字时代广义的批判性公民这个概念至关重要。新数字技术已经成为居住在发达世界的我们早已习惯的那种生活的一部分,从社会政治大环境的角度认识公民素养,我们便能理解为什么我们自己对这些新数字技术的强烈欲望和不加批判的消费是我们很多问题的根源所在,包括全球化、气候变化和地球越来越不具可持续性等严重挑战。因此,学会何时不使用、不取代或不更新技术必须成为未来批判性数字公民素养的一个重要组成部分。

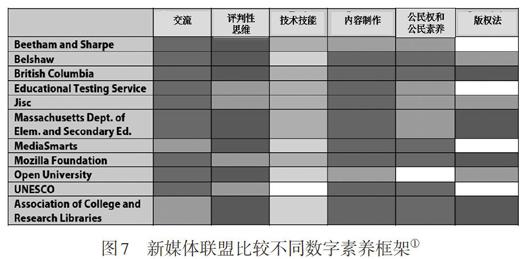

值得一提的是,2017年年中新媒体联盟发表一份后续报告,该报告更加全面地承认各国社会政治大环境的不同和对数字素养看法的不同(Alexander, Adams Becker, Cummins, & Hall Giesinger, 2017)。虽然这份后续报告声称原来提出的模型(Alexander, et al., 2016)能经得起检验,根据进一步研究的结果并与其他国家的一些框架进行比较(见图7)之后,作者们得出以下结论:因为不同机构和国家采用不同方法分析数字素养,因此背景非常重要。

关于数字素养的本质,2016年和2017年的研究的最大不同是越来越强调文化和政治的作用。虽然他们没有把欧洲框架纳入分析对象,但是作者们在第二份报告中承认:“……鉴于经济、性别、种族和政治方面的不平等,有必要更加强调从不平等获取信息技术这个角度全面考虑数字素养问题”(Alexander, et al., 2017, p. 13)。但是,尽管如此,这份报告呼吁要从广义上认识涵盖世界各地政治行动主义(political activism)的数字公民素养,但是现有这些所谓数字素养的范例几乎没有真正反映社会政治大环境这一视角,因此这是一个内在矛盾。

图7 新媒体联盟比较不同数字素养框架①

重视发展批判性数字素养

前文提到2017年9月发表的联合国教科文组织的报告(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017a)讨论了全民数字素养的挑战。这份报告直面数字技能方面显著的不平等和差距,主张必须尽快对教育制度进行彻底变革,消除这些不平等和差距,使人们能更好地掌握解决自己社区和大社会的现实问题的技能。在这个背景下,数字技能“包括行为、专门知识、实用知识、工作习惯、性格特质、倾向和批判性理解”,因此据称最好把数字技能理解成“一个从基本实用技能到高阶、专业技能的渐变技能系列”(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017a, p.4)。

更具体地说,这份报告从联合国教科文组织的“教育可持续发展目标4”(Sustainable Development Goal 4)——“确保包容性和公平的优质教育,促进全民享有终身学习机会”出发,把生活和工作所需的数字技能分为三大类,虽然笼统但不失清楚:

· 获取和使用数字技术的基本实用数字技能;

· 以有意义和有益的方式使用数字技术的通用数字技能;

· 以能给人赋权和带来变革的方式使用数字技术的高阶技能。

值得注意的是,高阶技能是用批判性数字素养的语言来描述的:“(高阶技能是)对数字社会和数字经济的政治的一系列理解以及表现出来的意向。这就强调了个人必须能够分析数字技术的政治特点和利用这些特点达成具体目标。从这个意义上讲,我们认为个人必须能够认清数字空间参与者的动机”(Broadband Commission for Sustainable Development, 2017a, p.32)。

简而言之,这一类社会政治技能是围绕批判性数字思维方式进行讨论的,目的是使个人在面对社会数字化过程中正在发生的、可能产生深远影响的变革时表现出适应性和游刃有余,不论结果如何。最为重要的是,这份报告强调必须重视培养个人在作为数字公民和数字工作者的发展过程中的“数字能动性”(digital agency)。

兼顾批判性和背景化

联合国教科文组织是否会提出一个更加清晰和详细的框架,或者提出能促进这份最新报告所反映的深层思维的一套国际标准,我们对此拭目以待。如果他們接受报告的建议而决定下一步这样做,那么后续的任何课题和所提出的框架至少要面对三种挑战:

· 重中之重是培养有利于实现全民更好未来的能动性和批判性思维方式,而不是提倡培养今天知识经济迫切需要的、屈指可数的数字技能;

· 避免掉进过分细化所需的数字技能种类和水平层次的陷阱,尤其是考虑到新的数字技术的背景化和快速发展的本质;

· 认可并保持通用框架与数字素养高度情景化和置身于具体背景的性质之间的恰当平衡。

在某种程度上讲,以上三点也在道格·贝尔肖(Belshaw, 2015)的《数字素养的基本成分》(The Essential Elements of Digital Literacies)框架中得到体现。该框架包含八种成分:文化、认知、建构、交流、信心、创意、批判性和公民权,有很强的批判性和背景化特点(见图8)。学会如何使用数字技术促进公众参与,提升全球公民素养,增进民主,创造更美好的生活和更有可持续性的未来——这点十分重要。值得注意的是,这个框架是明确承认这一点的重要性的框架之一(如图7所示)。但是,尽管如此,贝尔肖对于以相对简单的框架和报告表述数字素养的做法十分谨慎,下面这段话足以说明他的这种态度:“我已经多次被要求用一个简图表述这八种基本成分,一个恰好可以用一张幻灯片展示出来的简图。虽然我能做到,而且也做过,但是我觉得这无助于解决我在研究中一再看到的一个问题,即某个问题会因背景不同而答案相距甚远,但是人们却只提供一个过于具体化的答案。正因如此,读者不会在这本书中看到‘数字素养的定义”(Belshaw, 2015, p.58)。

巴特(Bhatt, 2017, p.1)提醒我们,背景是有悠久研究传统的新素养研究(New Literacy Studies)的出发点。任何定义(数字)素养的尝试都必须“……作为社会实践的一部分、发生于文化建构的实例或素养事件之中”。吉伦和巴顿(Gillen & Barton, 2010, p. 5)指出:“学习总是与特定的活动范畴联系在一起,包括环境、参与者、话语和参与的积极性。”正因如此,虽然现有的很多数字素养模型和框架初衷良好,但很可能存在缺乏背景效度的风险,即它们必须全面认识情景化实践的复杂性。

防止出现“去技能化”

即使在目前,数字素养仍然是一个模糊的构念,遗憾的是,一些时髦、花哨却又缺乏理论依据的数字素养框架却给人留下一种“假清晰”的印象。事实上,有些模型和框架没有清楚说明其理论基础,脱离社会、文化、政治和机构的背景,它们虽然相对简单且能吸引眼球,但是可能在不经意间导致教育工作者不再对在培养有更高数字技能的学习者、工作者和公民过程中相互角逐的一些深层次力量进行批判性审视。

“数字能力”(DigComp)项目是一个少见的例外,除此之外,其他框架很少清楚地记录和报告在模型或框架研发过程中所采用的方法以及如何解决信度(即数字技能的分类是否出现不一致、有异议的问题)和效度(即所提出的数字素养种类和相关技能是否真实反映与之对应的概念的内涵)问题。换言之,面对很多相互竞争的模型和框架,我们究竟可以相信哪一个?

从教学的角度看,还存在一种风险,即在培养数字技能方面采用的是狭隘的工具主义方法。把数字徽章与数字技能相匹配,给掌握某种技能者颁发某种数字徽章,这种越来越流行的趋势证明目前的确存在狭隘工具主义这种风险。这样的做法可能会导致不对某个框架的理论假设基础进行批判性审视便认可其效度。在培养和支持批判性数字思维方式方面整体大于局部之和——这可能是上文提到的联合国教科文组织最新报告给我们的启示之一。

关键是数字素养运动不是中立的,因此必须把它作为大背景下的社会实践的一部分。社会实践这个概念承认对数字素养的不同认识并不是孤立的,不能脱离有关权力和特权这些大问题的辩论以及爭取对教育制度施加控制的斗争(Brown, 2016)。在这个方面,我们在努力培养数字思维方式和促进对数字素养的批判性认识的时候,必须处理好两个方面的平衡,即既要强调培养抢抓今天的机会所需的重要技能,也要注重培养更深层次的评判能力,以实现促进获取、公平和全民教育这个长远的使命。要培养这种评判性能力,我们就必须要在强调个人建设数字身份、保护数字安全和保证数字健康的基础上再向前迈进一步,帮助他们厘清一些错综复杂的论点和相互矛盾的宏观话语,这些论点和话语常常被包裹在全球化、新自由主义和技术决定论的语言之中。从这种批判性变革视角看,培养数字素养的目标必须与赋能紧密联系在一起,使个人和集体都能感觉到更大的能动性,帮助解决在一个充满不确定性的世界上人类未来所面临的一些更大的问题。

结束语

综上所述,数字素养运动非常复杂。联合国教科文组织最新的报告强调必须促进批判性数字思维方式的发展,这是朝着正确方向迈出了重要一步。然而,本文的分析显示,没有一个能够统领一切的数字素养模型或框架,换言之,没有一个能够完全解决本文所提出的所有问题的数字素养模型或框架。我们认为,如果我们想探讨与数字素养概念相关的一些矛盾和社会政治大背景下的实践,需要有双重目标以帮助我们弄清以下问题:谁出于何种目的在影响当前的数字素养运动?这场运动的话语中缺少什么?有何假设、理论和研究证据支撑具体的框架?推广某个框架是为了服务谁的利益?除了提出花里胡哨、吸引眼球的模型外,为了促进批判性思维方式,培养积极公民,重塑我们的社会使之拥有生活、学习和工作的新方式,为全民创造一个更加美好的未来,我们还可以如何重新认识数字素养?

最后这个问题影响深远,提醒我们不管是地方性还是国家和全球性数字素养运动都不能仅满足于培养操作技能这种狭隘的目标,甚至也不能止步于鼓励更大程度地参与到数字社会这个更大的目标。这是因为还有更重要的问题亟待我们重视。如果我们不能在社会政治的大背景下讨论数字素养,就难以更好地理解不同模型和框架的长处和不足。本文正是在着眼社会政治大背景的基础上阐述一些观点的,希望它们能有助于中国学术界在更加了解数字素养运动发展的情况下参与到数字素养的辩论中。爱尔兰伟大的批评家、剧作家和辩论家萧伯纳(George Bernard Shaw)曾经说过:“要提防假知识;它比无知更危险。”我身处爱尔兰共和国,因此我认为我们在辩论的过程中应该把萧伯纳的这条重要忠告谨记于怀。

[参考文献]

Alexander, B., Adams Becker, S., & Cummins, M. (2016). Digital literacy: An NMC Horizon project strategic brief. Volume 3.3. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Alexander, B., Adams Becker, S., Cummins, M., & Hall Giesinger, C. (2017). Digital literacy in higher education, Part II: An NMC Horizon project strategic brief. Volume 3.4. Austin, Texas: The New Media Consortium.

All Aboard. (2015). Towards a national digital skills framework for Irish higher education: Review and comparison of existing frameworks and models. Retrieved from http://allaboardhe.org/DSFramework2015.pdf

Becker, H. J. (1998). Running to catch a moving train: Schools and information technologies. Theory in Practice, 37 (1), 20-30.

Beetham, H. (2017, 9th March). Digital capability framework: An update. Blog post in Jisc Digital Capability Codesign Challenge. Retrieved from https://digitalcapability.jiscinvolve.org/wp/2017/03/09/digital-capabilities-framework-an-update

Belshaw, D. (2015). The essential elements of digital literacies. [Self-published through Gumroad Inc]. Retrieved from https://dougbelshaw.com/blog/2016/01/02/digilit-ebook-199/

Bhatt, I. (2017). Assignments as controversies: Digital literacy and writing in classroom practice. New York and London: Routledge.

Broadband Commission for Sustainable Development. (2017a). Working group on education: Digital skills for life and work. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf

Broadband Commission for Sustainable Development. (2017b). The state of broadband 2017: Broadband catalyzing sustainable development. Retrieved from https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL- BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf

Brown, M. (2016). MOOCs as social practice: A kaleidoscope of perspectives. In E. De Corte, L. Enwall, & U. Teichler (Eds.). From books to MOOCs? Emerging models of learning and teaching in higher education. Wenner-Gren International Series, 88 (pp.31-41). London: Portland Press.

Bruner, J. S. (1993). Introduction: The ethnographic self the personal self. In P. Benson (Ed.), Anthropology and literature (pp. 1-26). Urbana: University of Illinois Press.

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens. Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), European Commission. Retrieved from http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

European Commission. (2017). European Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

European Union. (2017). Education and training monitor 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf

Ferrari, A., Punie, Y., & Redecker, C. (2012). Understanding digital competence in the 21st Century: An analysis of current frameworks. In A. Ravenscroft, S. Lindstaedt, C. D. Kloos, & D. Hernández-Leo (Eds.), 21st Century learning for 21st Century skills. EC-TEL 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7563 (pp. 79-92). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Gillen, J., & Barton, D. (2010). Digital literacies: Research briefing for the TLRP-TEL (Teaching and Learning Research Programme – Technology Enhanced Learning). London: ESRC Teaching and Learning Research Programme.

Ham, V., & Wenmoth, D. (2002). Educators use of the Online Learning Centre (Te Kete Ipurangi) 1999-2001. Wellington: Ministry of Education.

Heppell, S. (2001). Preface. In A. Loveless & V. Ellis (Eds.). ICT, pedagogy and the curriculum (pp. xv-xix). London: Routledge.

Janssen, J., & Stoyanov, S. (2012). Online consultation on experts views on digital competence. Joint Research Centre of the European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC73694/final%20online%20consultation%20report%20and%20cover.pdf

Jisc. (2014). Developing digital literacies. Retrieved at https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies

Lankshear, C., & Knobel, M. (Ed.) (2008). Digital literacies: Concepts, policies and practices. New York: Peter Lang Publishing Inc.

Oxfam. (2017). An economy for the 99%. Oxfam briefing paper. Retrieved from https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

Sharpe, R., & Beetham, H. (2010). Understanding students uses of technology for learning: Towards creative appropriation. In R. Sharpe, H. Beetham, & S. De Freitas (Eds.), Rethinking learning for a digital age: How learners are shaping their own experiences (pp. 85-99). London and New York: Routledge.

Strudler, N. (2003). Answering the call: A response to Roblyer and Knezek. Journal of Research on Technology in Education, 36 (1), 72-75.

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., & Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

World Bank Group. (2018). World development report 2018: Learning to realize educations promise. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education

World Economic Forum. (2016). 8 digital skills we must teach our children. Retrieved from https://medium.com/world-economic-forum/8-digital-skills-we-must-teach-our-children-f37853d7221e

收稿日期:2017-11-16

定稿日期:2017-12-06

作者简介:马克·布朗(Mark Brown)教授,爱尔兰都柏林城市大学国家数字学习研究院(National Institute for Digital Learning, Dublin City University)院长,爱尔兰首位数字学习讲席教授;欧洲创新型大学联盟教与学创新指导委员会(Innovation in Teaching and Learning Steering Committee for the European Consortium of Innovative Universities)主席;欧洲远程与数字学习网络(European Distance and E-Learning Network)执委,在线学习联盟数字学习和领导才能研究中心专家委员会(Online Learning Consortiums Research Center for Digital Learning and Leadership)委员;曾任新西兰梅西大学国家教与学中心(National Centre for Teaching and Learning)主任、远程教育和学习未来联盟(Distance Education and Learning Futures Alliance)主任和新西兰开放、灵活和远程学习协会(New Zealand Association for Open, Hexible and Distance Learning)主席。

译者简介:肖俊洪,汕头广播电视大学教授,Distance Education (Taylor & Francis)期刊副主编,System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics (Elsevier)期刊编委(515041)。

責任编辑 郝 丹 单 玲

编 校 韩世梅