八脉交会穴配穴疗法治疗颈型颈椎病的近远期疗效评价*

张婉瑜,徐白甫,靳 勇,丁 影,蔡少忍

(广州中医药大学附属深圳平乐骨伤科医院,广东 深圳 518010)

颈型颈椎病又称韧带关节囊型颈椎病,以颈肩部症状为主,常表现为颈肩部酸、痛、胀及颈部活动受限[1],以青壮年患者为多见。据相关研究显示颈椎病的发病率约为10%,其中30岁~50岁人群的发病率约为30%,50岁以上人群高达50%,伴随智能手机和移动互联网的普及,颈型颈椎病发病率日益上升,发病年龄不断年轻化[2-3]。颈型颈椎病是各类颈椎病的早期阶段,如不及时治疗或治疗不当,会发展成其他类型的颈椎病,故该阶段对颈椎病的防治极为关键[4]。现代医学对该病尚无特效治疗方法,目前以牵引治疗为主,疼痛严重的患者配合口服或外用非甾类止痛药[5],该方法虽然能在短期内快速缓解患者疼痛,但药物的副作用较大,例如胃肠道反应、增加心血管疾病发病风险等[6]。针灸治疗该病具有简便无创、安全有效的独特优势[7],常规针灸治疗以颈肩部取穴为主,虽然治疗期间能缓解颈肩部疼痛不适,但结束治疗后易复发,远期疗效不甚理想。笔者在长期的临床实践中发现,针刺八脉交会穴配穴(后溪穴配申脉穴)能改善颈型颈椎病患者的临床症状,并且有较好的近远期疗效。目前,关于针灸治疗颈型颈椎病的临床研究多集中在刺法、针法和综合疗法上[3],有关穴位配穴的研究也主要集中于上肢腧穴[8-9],鲜见采用上下配穴治疗该病的相关研究报道。本研究首次提出采用前瞻性随机对照试验的方法探讨针刺八脉交会穴配穴疗法治疗颈型颈椎病,并观察其有效性及安全性。

1 临床资料

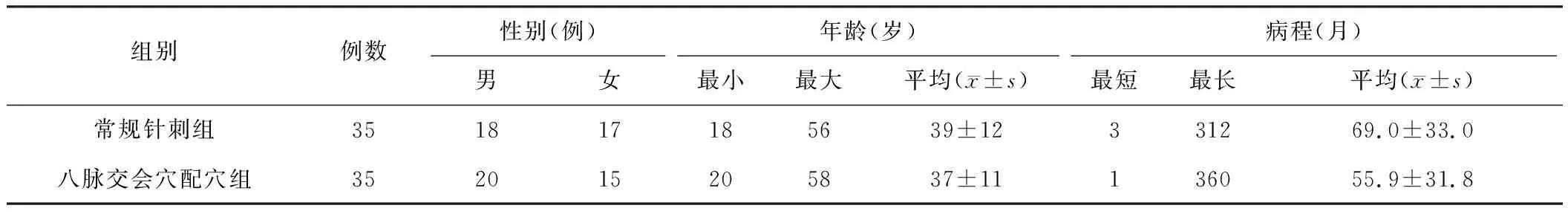

1.1 一般资料

70例观察病例均来源于2016年2月至2017年2月期间在深圳平乐骨伤科医院针灸科门诊就诊的患者。根据随机数字表法以1∶1的比例将患者按照入组先后顺序随机分为八脉交会穴配穴组和常规针刺组(各35例)。本研究为对患者设置盲法的开放性随机对照试验,严格实施随机分配隐藏并由第三方进行访问和统计学处理。两组患者在性别、年龄、病程等方面差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

本研究参照《临床诊疗指南·疼痛学分册》[10]中有关颈型颈椎病的诊断标准为依据制定:①颈、肩及枕部酸胀疼痛;②颈肩局部肌肉紧张,伴明显压痛,头颈部活动功能受限;③X线片上显示颈椎生理曲度变直或反弓,侧位片可见椎体后缘部分重影,侧位动力性片可见颈椎椎间关节失稳。

1.3 纳入标准

①符合以上颈型颈椎病的诊断标准;②患者治疗前即刻VAS≥3分;③纳入观察时年龄为18~60岁;④进入本临床试验前3个月内无针灸治疗史;⑤进入本临床试验前3个月内无糖皮质激素类药物用药史且2周内无非甾类镇痛药用药史;⑥患者同意接受治疗并愿意配合随访。

1.4 排除标准

①合并其他类型颈椎病的患者;②严重颈部外伤史或手术史,脊柱先天发育不良,系统性骨或关节疾病的患者;③进入本临床试验前3个月内曾接受颈椎病针灸治疗的患者;④孕期或哺乳期女性;⑤不同意签署知情同意书和不愿意配合治疗的患者;⑥严重内科疾病患者和精神病患者。

2 治疗方法

2.1 常规针刺组

取穴:取病变段颈椎夹脊穴、大椎、风池、肩井和肩外俞,所有穴位均依据石学敏主编的《针灸学》[11]进行定位。操作:患者取俯卧位,采用0.5%的碘伏常规消毒穴位皮肤,使用0.30 mm×25 mm一次性无菌针灸针,根据患者胖瘦情况,肩井斜向后方45°斜刺12~15 mm,其他穴位直刺15~20 mm,得气后,行提插捻转平补平泻法,10 min行针1次,留针25 min后出针,期间予红外线照射颈部作为辅助治疗。

2.2 八脉交会穴配穴组

在常规针刺组治疗基础上,增加取穴:八脉交会穴配穴(双侧后溪穴和双侧申脉穴),穴位定位依据同上。操作:后溪穴直刺15 mm,申脉穴直刺至骨膜处,得气后,行提插捻转平补平泻法,10 min行针1次,留针25 min后出针。其余同上。

两组均隔日治疗1次,10次为一疗程,1个疗程结束时、治疗结束后4周及12周进行随访。治疗结束后,嘱患者注意颈部保暖,电脑前工作每1 h活动颈部5~10 min,每日坚持“米”字操锻炼3~5次。

3 疗效观察

3.1 疗效观察指标

本研究采用患者报告结局(PRO)的方式进行疗效评价,以颈痛量表评分为主要疗效指标,以视觉模拟评分表、总体疗效为次要评价指标。分别在治疗前、治疗结束时、治疗结束后4周随访和12周随访共4个节点进行评价。

3.1.1 颈痛量表 采用 Northwick Park 颈痛量表(Neck Pain Questionnaire,NPQ)[12]评定患者颈痛的综合情况。该量表由颈痛程度、颈痛对睡眠的影响、夜间手臂发麻或刺痛的程度、颈痛等症状每日持续的时间、可负重的最大值、颈痛对阅读或看电视的影响、颈痛对工作或做家务能力的影响、颈痛对社交活动的影响和颈痛对驾驶的影响等9个条目组成。NPQ量表的总得分为各项目实际总得分占最高总得分的百分比,如果患者无驾驶经历,最高总得分需减去颈痛对驾驶的影响这一项,评分越高说明患者的病情越重,评分降低说明患者病情好转。

3.1.2 视觉模拟评分表 采用视觉模拟评分表(Visual Analogue Scale,VAS)[13-14]评估治疗前后患者主观痛觉的变化情况。具体方法是使用一条长度为10 cm的游动标尺,标尺的一端显示“0”,表示无痛;标尺的另一端显示“10”,表示难以忍受的剧痛;标尺的一面有刻度,另一面无刻度,从0到10为痛觉逐渐加重的过程。嘱咐患者根据自身的疼痛感受在无刻度的一面上做标记,由第三方在有刻度的一面读取数值并记录。

3.1.3 临床疗效判定 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[15]并结合NPQ评分判定综合疗效。痊愈:经治疗后,患者临床症状完全消失,颈部活动功能恢复正常,且NPQ评分≤10%或改善率减低≥70%;显效:经治疗后,患者临床症状大部分消失,局部压痛明显减轻,颈部活动功能基本恢复正常,且NPQ评分在10%~30%之间或改善率降低50%~70%;有效:经治疗后,患者临床症状部分消失或改善,局部压痛部分消失或好转,颈肩部活动功能部分恢复,且NPQ评分在30%~50%之间或改善率降低30%~50%;无效:经治疗后,患者临床症状及颈部活动功能无明显改善,改善率<30%。改善率=[(治疗前NPQ评分-治疗后NPQ评分)÷治疗前NPQ评分]×100%。

3.2 安全性评价

观察患者试验过程中的生命体征和不良反应,包括头晕、恶心、心慌、胸闷、晕针以及神经血管损伤等。

3.3 统计方法

3.4 结果

3.4.1 观察病例描述及脱落病例分析 共纳入70例颈型颈椎病患者,每组各35例。脱落5例,八脉交会穴配穴组2例(5.7%),常规针刺组3例(8.5%),其中自觉治疗效果不佳者2例,自觉针刺疼痛不耐受者1例,因个人原因不能坚持者2例。最终完成观察疗程者65例,总脱落率为7.1%。

3.4.2 两组患者NPQ评分比较 治疗前两组患者NPQ评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。与治疗前比较,两组治疗结束时、治疗结束后4周随访和12周随访时NPQ评分均降低,前后差异均有统计学意义(均P<0.05);治疗结束时,两组NPQ评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗结束后4周随访时,八脉交会穴配穴组NPQ评分低于常规针刺组(P<0.05);治疗结束后12周随访时,八脉交会穴配穴组NPQ评分明显低于常规针刺组,组间差异具有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组患者不同时间点NPQ评分比较

注:与治疗前比较,1)P<0.05;与常规针刺组比较,2)P<0.05,3)P<0.01

3.4.3 两组患者VAS评分比较 治疗前两组患者VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。与治疗前比较,两组治疗结束时、治疗结束后4周和12周随访时VAS评分均降低,前后差异均有统计学意义(均P<0.05);治疗结束时,两组VAS比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗结束后4周随访和12周随访时,八脉交会穴配穴组VAS评分均显著低于常规针刺组,组间差异具有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 两组患者不同时间点VAS评分比较分)

注:与治疗前比较,1)P<0.05;与常规针刺组比较,2)P<0.01

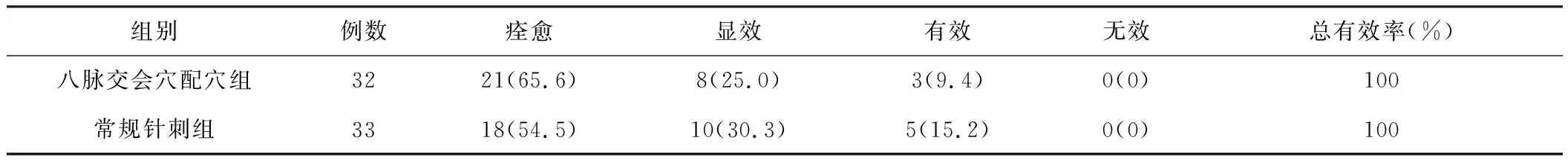

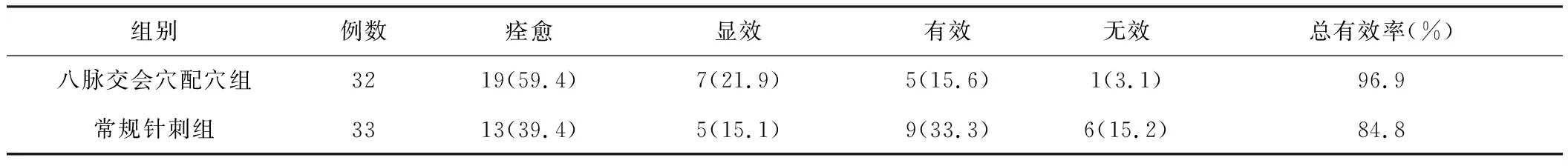

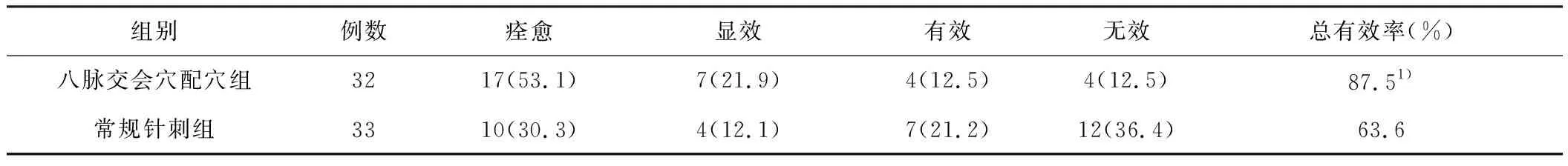

3.4.4 两组患者总体疗效比较 治疗结束时,两组总有效率均为100%,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗结束后4周随访时,八脉交会穴配穴组总有效率为96.9%,常规针刺组为84.8%,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗结束后12周随访时,八脉交会穴配穴组总有效率为87.5%,常规针刺组为63.6%,差异有统计学意义(P<0.05),八脉交会穴配穴组疗效优于常规针刺组。见表4~6。

表4 两组患者治疗结束时总体疗效比较 [例(%)]

表5 两组患者治疗结束后4周随访时总体疗效比较 [例(%)]

表6 两组患者治疗结束后12周随访时总体疗效比较 [例(%)]

注:与常规针刺组比较,1)P<0.05

3.4.5 安全性评价 两组患者均未出现明显不良反应。常规针刺组和八脉交会穴配穴组患者各出现1例针刺局部轻度出血肿胀,经局部按压止血后恢复正常。

4 讨论

颈型颈椎病属于中医学的“痹症”“筋痹”和“颈肩痛”等范畴[16-17],其病因病机主要是人体正气不足、卫阳不固,风寒湿邪趁虚而入,致太阳经枢机不利,邪留经络筋骨日久不去,从而出现经脉闭阻、气滞血瘀的病理变化[18]。现代医学认为,本病与患者的职业特点、生活习惯等密切相关,例如长时间伏案工作、坐姿不良、缺乏锻炼等,会逐渐导致附着于颈椎的肌肉韧带退变、髓核与纤维环脱水变性,直接刺激颈椎神经末梢而发生本病[19]。

“八脉交会穴”最早见于元代窦汉卿《针经指南》,原文称“交经八穴”和“流注八穴”,是十二正经与奇经八脉交会相通的8个穴位。其中后溪穴为手太阳经穴,通于督脉,督脉为“阳脉之海”,针刺后溪穴能振奋全身阳气;申脉为足太阳经穴,通于阳跷脉,“阳跷主一身左右之阳”,正所谓“血得温则行,得寒则凝”,后溪穴和申脉穴均能温煦气血,推动全身气血运行,起到活血化瘀的功效。《灵枢·经脉》记载手太阳小肠经“是动则病……不可以顾,肩似拔……是主液所生病者……颈、颔、肩、臑、肘、臂外后廉痛”,足太阳膀胱经“还出别下项”,“是主筋所生病……头囟项痛、项、背、腰……皆痛”,正所谓“经脉所过,主治所及”,后溪穴与申脉穴作为手足太阳经腧穴,既是八脉交会穴配穴也属同名经配穴,联合应用可缓解颈肩部疼痛、活动不利等症状。另外,《灵枢·杂病》中“颈痛不可俯仰,刺足太阳;不可以顾,刺手太阳也”的论述,也给后溪穴配申脉穴治疗颈型颈椎病的有效性提供了可靠的中医理论支持。可见,针刺申脉穴配后溪穴能温通颈部经络气血,起到解痉止痛的作用。现代医学研究[20-21]表明,针刺后溪穴和申脉穴可激活大脑的多个区域,包括许多处理与疼痛和情绪信息有关的功能区,从而共同起到舒缓疼痛、放松心情的作用。此外,后溪穴和申脉穴所在的手足太阳经及督脉、阳跷脉均与颈部的脊神经和交感神经关系密切,通过针刺后溪穴与申脉穴可间接刺激脊神经后支,促进局部血液循环,改善组织缺血缺氧状态,降低肌张力[22],从而缓解颈椎局部软组织痉挛疼痛的状态。

本研究采用平衡随机开放性对照试验的方法,探讨针刺八脉交会穴配穴对治疗颈型颈椎病的有效性及安全性。研究结果显示,治疗结束时、治疗结束后4周随访和12周随访时两组患者的NPQ评分和VAS评分均较治疗前降低,说明两种疗法均对治疗颈型颈椎病有良好疗效。治疗结束时,两组NPQ评分和VAS评分比较无统计学差异,说明八脉交会穴配穴组和常规针刺组对改善颈型颈椎病患者临床症状的近期疗效相当。治疗结束后4周随访和12周随访时八脉交会穴配穴组的NPQ评分和VAS评分均未出现明显回升,而常规针刺组则呈现逐步攀升态势,两者比较差异有统计学意义,说明八脉交会穴配穴组具有远期疗效优势。总体疗效比较亦显示两组治疗近期疗效均满意,但八脉交会穴配穴组较常规针刺组具有更好的远期疗效。

综上所述,八脉交会穴配穴疗法治疗颈型颈椎病的近远期疗效佳、安全性高,是一种值得推广应用的针灸治疗方案。在今后的研究中,可采取扩大样本量、增加客观观察指标、探讨针刺深度的方法,为针灸治疗该病的优化治疗方案提供参考,以期造福广大颈型颈椎病患者。

[1] 李义凯.对颈椎病病名的再认识[J].中医正骨,2014,26(6):3-5.

[2] 葛宝丰,胥少汀,徐印坎.实用骨科学[M].2版.北京:人民军医出版社,1999:462-465.

[3] 史岩,阙庆辉.针灸治疗颈型颈椎病的国内研究进展[J].中国医药导刊,2010,12(9):1482-1484.

[4] 程雷,由俊宇,张翼.颈椎病[M].赤峰:内蒙古科学技术出版社,2008:61.

[5] 曹丽,王凡.针刀疗法与针刺拔罐法治疗颈型颈椎病疗效对比观察[J].中国针灸,2014,34(5):499-502.

[6] 刚嘉鸿,宓轶群,王华敏.电针与美洛昔康治疗早中期膝骨关节炎临床疗效比较:随机对照研究[J].中国针灸,2016,36(5):467-470.

[7] 顾倩,石关桐,翁哲芳.颈型颈椎病中医外治法研究进展[J].上海医药,2016,37(8):35-37.

[8] 罗琳,陶惠琼.针刺后溪、列缺治疗颈型颈椎病166例[J].光明中医,2014,29(1):129-130.

[9] 袁志刚.针刺内关与后溪治疗颈椎病颈痛的临床对比研究[D].广州:广州中医药大学,2012.

[10] 中华医学会.临床诊疗指南·疼痛学分册[M].北京:人民卫生出版社,2007:98-99.

[11] 石学敏.针灸学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2007:4-6.

[12] Leak AM,CooPer J,Dyer S,et al.The Northwick Park Neck Pain Questionaire,devised to measure neck Pain and disability[J].Br J Rheumatology,1994,33(5):469-474.

[13] Borden ACB.The normal cervical lordosis[J].Am J Roentgenol,1960(74):806.

[14] 李仲廉.临床疼痛治疗学(修订版)[M].天津:天津科学技术出版社,1999:36.

[15] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994.

[16] 崔文,李建仲.通督正脊术治疗颈型颈椎病的临床研究[J].世界中西医结合杂志,2015,10(11):1539-1540.

[17] 王孝艳,贾延涛,孙云芳,等.颈百劳穴位注射治疗椎动脉型颈椎病50例[J].云南中医中药杂志,2015,36(12):47-48.

[18] 王雪,苏少杰,沈特立.针刺“手四针”治疗风寒湿型颈型颈椎病临床观察[J].中国针灸,2016,36(11):1152-1154.

[19] 傅惠兰,曲姗姗,陈俊琦,等.腹针配合麦肯基疗法治疗颈型颈椎病疗效的临床随机对照研究[J].实用医学杂志,2013,29(4):650-652.

[20] 迟旭,鞠琰莉,孙申田.针刺中渚后溪穴脑功能性磁共振成像研究[J].中华中医药学刊,2007,25(4):843-844.

[21] 王爱成,王玉来,江涛,等.针刺申脉穴的fMRI脑功能成像研究[J].针刺研究,2005,30(1):43-47.

[22] 唐森,罗湘筠,石琴大,等.电针夹脊穴治疗颈型颈椎病疗效观察[J].上海针灸杂志,2014,33(9):840-842.