大学生课堂沉默影响因素的质性研究

李婉芹,汪雅霜

(1.南京森林警察学院 教师教学发展中心,江苏 南京 210023;2.南京大学 教育研究院,江苏 南京 210093)

一、研究背景

课堂沉默是指课堂教学环境中教师和学生所呈现出来的无声且无固定语义的非言语交际活动。[1]9很多研究关注了亚洲学生包括中国、日本和韩国课堂沉默和课堂低参与度的现象,认为东方学生比西方学生在课堂中表现的更加羞怯和保守。[2]大多数的东亚学生在课堂上沉默少言。[3]西方学生认为他们的亚裔伙伴不愿意合作和参与讨论。[4]93-111

对于亚洲学生课堂沉默的原因,国外学者大多关注的是亚裔学生在留学课堂或者二语习得课堂中的表现。Liu认为中国学生的沉默是对教师和同伴尊重的表现,教师为了保证课堂的完整性,更希望学生在课后提问题或者讨论问题。[5]Paulhus的研究认为东亚学生比欧裔学生更加羞涩和保守的原因是外语焦虑、奖励和惩罚取向、价值观、种族因素、权衡。[6]Jackson访谈42名中国香港学生,认为香港学生课堂参与较少,不愿意处于课堂讨论的中心,是由于中国学生受到传统文化的影响,为了避免被其他同伴贴上“炫耀”的标签。[7]也有研究者认为亚洲学生课堂沉默的另外一个因素是“面子”文化,沉默或者避免主动参与课堂讨论是作为亚洲学生保全面子的策略。[8]国内研究者发现中国学生保守和沉默学习行为背后存在三种课堂保守学习倾向,即利他倾向、自我倾向和习惯倾向。[9]利他倾向对深层学习与思维具有正向影响,自我倾向和习惯倾向对深层学习与思维具有负向影响。[10]

总的来说,国外学者使用实证研究方法对亚洲学生课堂沉默影响因素进行了分析,与此同时,国内研究者也开始围绕中国学生课堂沉默原因进行了探讨。[11][12][13]但相关研究表明,中国学生课堂沉默的研究所使用的方法存在严重失衡:以思辨研究为主的文献有204 篇,占到69.4%;其次是量化研究、混合研究,分别占到17.3%和10.9%;而以质性研究为主的文献仅有7 篇,占2.4%。[14]与其他研究方法相比,质性研究方法更适合研究学生课堂沉默,因为质性研究方法能够对被研究者看待世界的方式、使用的概念和语言以及他们对自己行为和周围发生事情的解释进行研究。[15]230因此,本研究将使用质性研究方法来分析大学生课堂沉默背后的内心世界,并试图完整勾勒出大学生课堂沉默的深层影响机制,以增进对学生课堂沉默成因的理解。

二、研究方法

研究采取质性研究方法,即以研究者本人在自然情景下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。[16]12研究者进入南京N大学,采用目的性抽样和滚雪球抽样的方法,先利用人际关系找到一部分课堂沉默的学生,再通过这一部分学生找到更多课堂沉默和课堂互动积极的学生,逐步扩大样本的规模,直至找到足够的样本。通过对沉默和积极的学生进行访谈,再通过对访谈资料进行编码归类和对比,找出大学生课堂沉默的影响因素。

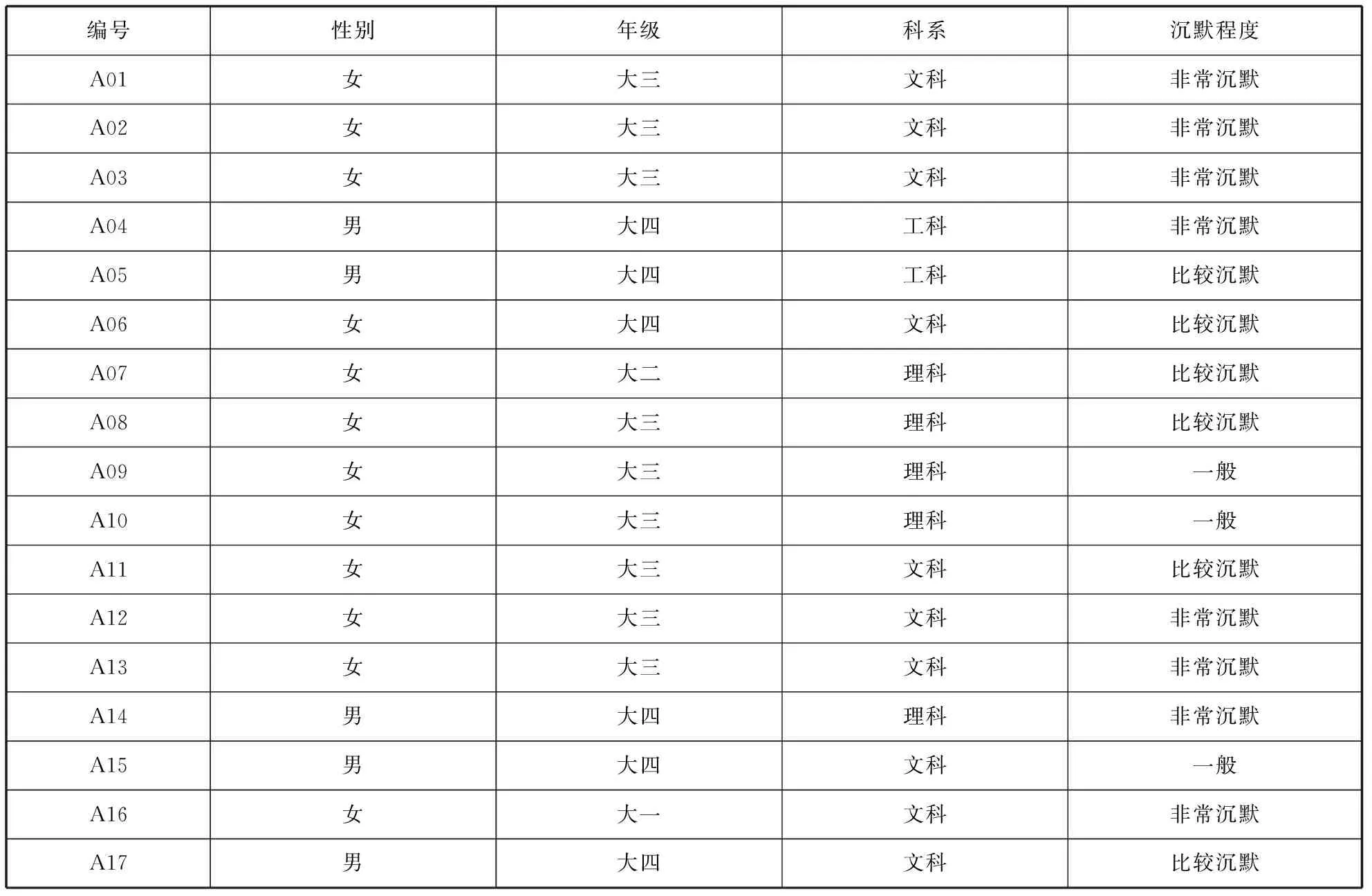

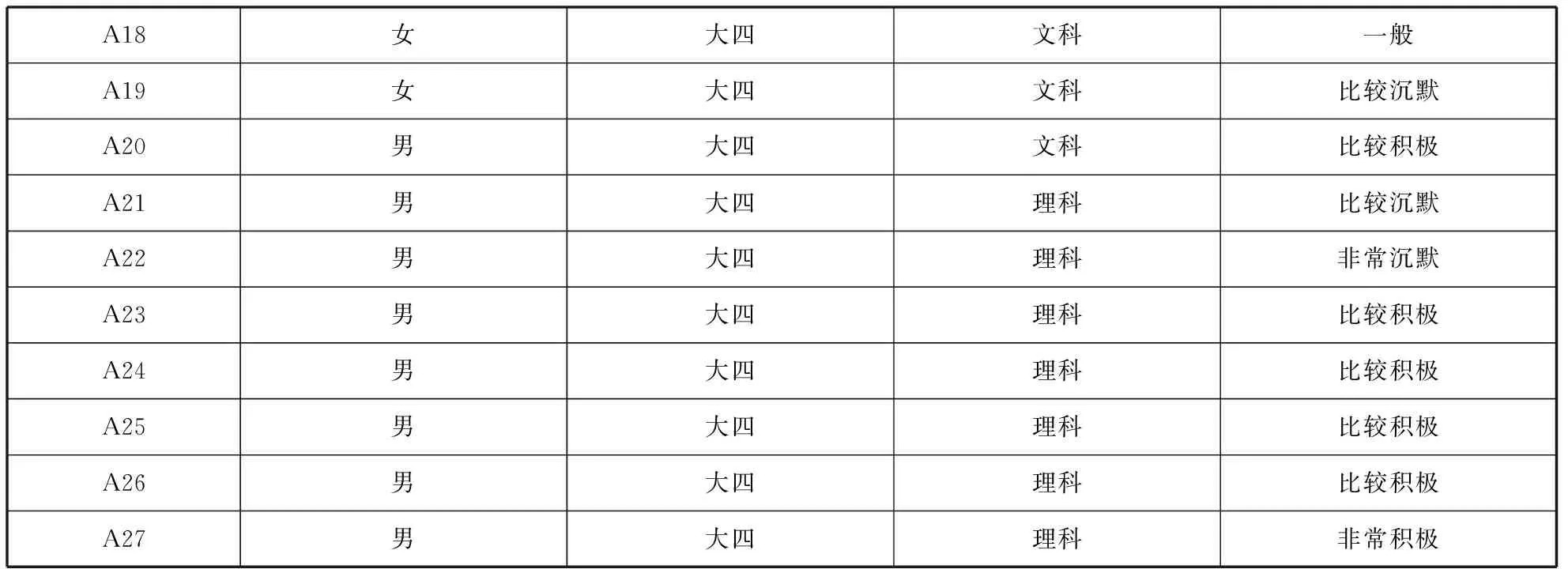

(一)研究对象

在南京N大学选取27名大学生进行深入访谈。其中,大一学生1名,大二学生1名,大三学生9名,大四学生16名;文科13名,理科12名,工科2名。受访者的基本信息如表1 所示。表中的沉默程度是由访谈者给出非常沉默、比较沉默、一般、比较积极、非常积极五个选项,由受访者自行评估。

表1 受访者的基本信息

续表

(二)研究过程

1.访谈

访谈提纲采用半结构型访谈,半结构型访谈是按照一个粗线条式的访谈提纲根据自己的研究设计对受访者提出问题。[17]171原始资料的收集采用录音实录和人员笔录相结合的方式完成。访谈开始前,研究者向受访者介绍本次课题,并且在受访者同意的情况下进行访谈和录音。访谈中的提问主要根据受访者自己的陈述提出的,研究者会鼓励受访者主动说话,而一旦和研究者的问题有直接关系,便会发出追问。

访谈结束后,研究者对受访者表示感谢,解答受访者的疑惑和问题。在每次的访谈过程完成后,研究者都会根据当日访谈录音和现场笔录及时撰写访谈日记,在日记中回忆当时的场景和细节,记录下访谈的感受和情景,并且及时总结访谈策略和技巧,为下次更加顺利的访谈做好铺垫。

2.资料转录

由研究者承担录音资料的转录工作,所有访谈录音和访谈笔记翻译成文本文件,为了保证转录的信度和效度,研究者对文本进行校对,同时为下一步的文本资料分析提供方法。最终转录的原始资料共27个访谈录音,文本资料共8万余字,每位受访者访谈时间在20分钟到60分钟不等。

3.资料分析

陈向明认为常用的资料分析法包括类属分析和情景化分析。类属分析指的是在资料中寻找反复出现的现象以及可以解释这些现象的重要概念的一个过程。情境分析指将资料放置于研究现象所处的自然情境之中,按照故事发生的时序对有关事件和人物进行描述性分析。[18]289-292本研究采用类属分析法对资料进行分析归类,将文本中有关大学生课堂沉默的因素分析比较,并分门别类地整理,进行编码。在对初次编码的资料进行二次编码时,通过反复阅读转录资料、备注和观察笔记,注意到被受访者反复使用、明显带有他们自己意义的词语,将这些词语记录下来,试图寻找这些“本土概念”,并且构架它们之间的联系和意义,再次归类进行概念化,最后得出结论。

三、影响中国大学生课堂沉默的具体因素

(一)学习者的特质

1.“兴趣”和“自我效能感”:影响课堂沉默的首要前提

兴趣是受访者提到最多的词,几乎每一个学生都认为自己是否主动发言与自己对问题是否感兴趣有关系,而自我效能感表现为学生提到的 “准备”。自我效能感高的学生认为自己对互动做好了准备,并且对问题感兴趣时,打破沉默才有可能发生。自我效能感低的学生认为如果只有兴趣,是不可能去发言的。自我效能感高的学生,对问题却不感兴趣,也不会去主动发言。因此,“兴趣”和“自我效能感”是打破课堂沉默的首要前提。

(1)“兴趣”

学习兴趣是渴望探索未知世界的一种倾向, 是学习动机中最积极、最活跃的因素。[19]正如A03认为,兴趣是学生的第一老师,如果对老师的问题感兴趣,就会有动力与老师进一步探讨,提出自己的想法,兴趣也会让自己的学习态度更加认真,集中注意力听讲。如果没有兴趣做先导,思路开小差,不能跟随老师的节奏,整堂课都不可能积极回应老师,更不会主动与老师互动。

A03:假如老师提的话题是我之前研究过,或是感兴趣,或是正在研究的东西,我会跟老师进行进一步的沟通,提一些我的想法,除此以外就算自己有想法我也不太想讲……还有就是如果有时候一门课我不喜欢,就会游离啊,开小差,做自己的事情,老师提了问题就不会去想。

A24:如果对这个问题特别感兴趣,就算我上课不问,下课也会单独去问老师的。一旦老师激发了你求知的欲望,或者内心的兴趣,你就会有想一探究竟的想法。

(2)“自我效能感”

自我效能感是指“当个体在完成某一具体任务时,对自己组织及完成这一任务的能力的判断”。[20]158-166也就是说自我效能感是指个体对自己行为能力是否能够达到目标的主观判断。对于那些自我效能感低的学生,考虑犹豫的时间较长,自信心较低,举手发言的几率也就越低。比如A02和A20同学自我效能感较低,A02认为“一个人特别自信,他就觉得自己的观点是可以得到大家认可的,值得去说的。很多时候我觉得我的想法就不值得去说。因为我觉得它是没有经过论证的,不想说”。 A20认为“如果准备比较充分,或者很有自信,我肯定会站起来,我觉得回答问题跟自信也很有关系。对答案的确定还会影响自己考虑的时间,回答问题的速度,如果对答案不够自信,可能在犹豫的时候,回答问题的时机已经过去了”。

受访者在本研究中的自我效能感具体体现在对答案要确定,答案要出彩以及担心老师下次提问自己这三个方面。

首先,受访者认为对答案的确定与否会影响是否举手发言,A12在不确定自己答案的时候,会考虑自己回答的好或者不好,会选择听别的同学的答案,如果对答案比较确定就会有自信回答。确定是指自己认为已经总结出较为系统的自己满意的答案。“我在确定的情况下以及对这个问题思考比较完善的时候我会举手。但是我只是对它稍微知道一点的,我会听,听了大家的之后我才会决定举不举手,比如老师提出一个问题我会根据脑袋里储存的知识我自己可能会总结一下答案,答案很系统很完备的时候我会去回答。”(A18)

其次,还有的同学认为自己的答案需要有创新性,很出彩,这样的回答才有意义。因为大学的问题并不像中小学的时候有固定答案,问题都是开放性的。 “我觉得我是因为真的对问题没有独到的见解,没有出彩的,如果我觉得我这个想法很独特,自己也很满意的,或者前面也没同学谈到,如果有这种情况发生的话,那我可能会回答。”(A13)

最后,还有的受访者担心自己这次举手回答问题了,老师记住自己,下次老师还让自己回答,自己却回答不上来,这样的话就会很尴尬。从这里也可以看出,学生的自我效能感偏低,对自己的能力不够信任。

A14:可能这次回答问题以后给老师留下印象,下次老师还会喊你,万一不会了呢,不就会很尴尬了。

A06:会担心这一次你回答的很好很合老师的心意,万一下次老师又点你,自己却不会呢,我感觉很怕老师点我说让我回答下,自己又不会的样子。当着这么多人的面,说自己不会,会觉得挺丢人的。

2.说还是不说:“权衡”的结果

(1)“移情”:课堂中的利他倾向

在自己对答案很自信的前提下,到底选择说还是不说,常常在做决定的时候学生都是有自己的衡量标准。移情是个体对他人情绪理解和做出适当反应的能力。[21]移情能力是我们对他人的处境感同身受,使我们能够和他人产生共鸣。

在大学课堂中,学生对教师具有移情能力,会为了缓解教师抛出问题后无人回应的尴尬局面,想要为老师“解围”去打破沉默。这样一种体谅的利他倾向,是影响学生是否打破沉默的原因之一。比如A25认为“老师问了问题,总要有人来说,毕竟觉得很尴尬也不是很好。我看着老师期待的表情,不太忍心”。A27认为“为了配合老师可能会举手,看老师比较可怜,一个人在唱独角戏,人之常情嘛”。

(2)“利益”:课堂中的利我倾向

斯金纳的强化理论认为人们为了达到某种目的,会采取一定的行为,当行为的结果对他有利时,这种行为就会重复出现;当行为的结果对他不利时,这种行为就会减弱或消失。[22]331-358在选择说还是不说的时候,还有一类人是利我倾向,选择对自己有利的抉择。正如A05同学所说,若是回答问题对自己来说利大于弊,那么就会选择说,弊大于利就会选择沉默。而在大学期间,被访者认为课堂上与老师互动,维护人际关系会比获得知识重要,知识可以自己自学,或者采取其他途径。而如果在课堂上一旦有损了自己的形象,带来不好的人际关系,便对自己来说是弊大于利的,所以通常选择沉默。

A05:学生可能会对这两方面(指互动给老师和同学带来的影响)有所比较,首先,他在同学心中的形象,其次是他所获得的知识的效果,在他心里是有比较和判断。我觉得我做出选择,我想要在同学心中获得很好的形象大于获得的知识,到了大学老师已经不那么重要,学习知识可以通过自学或者与同学交流。而在同学心中的形象就需要长期的维护,那几次的异常行为可能损害在别人心中的形象。在我看来在同学心中的形象是更重要的。

3.“局外人”:课堂中的自我角色定位

(1)学习习惯的影响

学习习惯即学生在学习活动中所形成的一贯的稳定的学习行为方式。[23]这种学习习惯通常是学生的主观原因,也有周围环境的原因。所谓“冰冻三尺,非一日之寒”,大学生的课堂沉默习惯也非一朝一夕形成的,是受到社会环境的影响以及从小学到大学的习惯养成。

A24:首先是习惯和懒惰,你不愿意站起来跟老师互动。

A04:可能是这种习惯存在了,习惯在课堂上就听着,或者在课堂上发个呆什么的,不互动的习惯性会存在。

还有的受访者认为自己的习惯是受小时候老师的影响。A18认为受到小时候老师的影响,他们不会允许自己一有想法就说出来,渐渐地就养成了课上有问题留到课后询问老师的习惯。 “在中国这种课堂下,像你小时候老师正在上课肯定不会允许你一有想法立马就说出来,就把课堂打断,就算老师现在说有什么想法你就提出来。但是如果我上课有什么问题还是会先记下来,等课下去问老师,很少当场就打断老师。” (A18)还有的受访者保持沉默是因为对老师有抵触,从小对老师有阴影,以至于从小形成习惯。

A12:我觉得主要是老师吧,从小(遇到的)老师比较坏,会打骂学生。小学都形成习惯了,你跟哪个老师特别好的时候,就会比较主动。

A15:那种感觉我经历过好多次,高中的时候我反对过老师的解题方法,那个时候我错了,全班都笑了,那个时候留下阴影在我身上。

(2)性格的影响

性格即一个人在各种生活的情况中究竟如何作为首先依据的那些心理特征的总体。人的性格一般可以分为两种类型:内向型(In-Troversion)和外向型(Extroversion)。

有研究表明,性格类型直接影响学习策略的形成和使用。性格外向的学生在掌握基本的人际交流技能方面具有优势,而内向的学生在发展语言认知能力方面具有优势。[24]个人的性格也会对大学生课堂发言有影响,相比之下外向型的学生比内向型的学生更喜欢表达自己,内向型的学生更喜欢倾听同学和老师的反馈。A02认为她的课堂沉默和性格有关系,“可能跟性格有关系,有些人他就不适合参加这样的活动。我是偏向内向的性格,如果跟一群人呆在一起我会觉得很吵,跟较少的人还可以,我觉得跟一群人不太适合我。”A11认为是“性格原因,不喜欢表现自己,比较低调”。而A27同学课堂表现活跃,他认为与开朗外向的性格有关。“我觉得跟性格有很大关系的。开朗会比较愿意把观点说出来,乐于分享。”

(二)教师的特质:“幽默”、“学识”和“亲和力”

在被问到更愿意在什么样老师的课堂上积极踊跃发言的时候,受访者都会跟研究者描述自己内心喜欢的老师特质,其中“幽默”“学识”和“亲和力”是他们反复提到的词语。教师幽默话语就是指“教师为组织课堂教学,选择恰当时机,并以灵活的谐趣的表达形式,使教学达到预期效果的风趣话语”。[25]A23提到“喜欢平时跟学生交流比较多(的老师),比较幽默开朗那样的。那样的课堂整个就会比较轻松。一般课上表现的很好,大家才会愿意跟他交流”。A26认为“老师讲的内容比较有趣,能带动我的积极性,我能够听得懂的话,中间会有一些问题比较愿意与老师交流”。

A10认为亲近感很重要,“我比较喜欢优雅的女老师,有学识的,让你感觉干什么都很得体的老师,让你有种亲近感,不是让你感觉高高在上的姿态”。也有很多受访者表示教师有学识,知识渊博,对于调动课堂氛围很重要,可以吸引学生认真听课。

A20同学向我们描述了他最喜欢的一位老师,非常有学识,具有亲和力,讨论的问题大家都比较感兴趣,课堂氛围非常好,案例如下:

他是我们的院长,大家都称他为男神,他给我们讲政治学那门课,他给我们(一种)学者的风范,上他的课的时候,听他对现代实事的看法,不会像有的老师只会愤青,挺有古代儒家大家的风范。他跟学生之间是平等交流的,他会讲述自己的观点是什么,也不会强加给我们非得接受这样子。他还特别有亲和力,本人没有距离感。上课的时候也特别爱坐的跟他近一点,就好像突然从北大清华来了一位特别有名的教授,大家觉得他不是那种人云亦云的。他很少提问题,但是他会私下跟同学讨论比较多,他讲的问题大家都比较感兴趣,很多感兴趣的同学都会跟他去讨论。

而A10同学向我们描述了一位她不喜欢的老师,在这位老师的课堂上学生甚至不愿意听讲,更不可能与老师互动了。“他没有课本,他讲自己PPT的内容,一个专题一个专题的讲,学姐学长都讲很水的,大家听一听觉得很无聊,考试的时候随便背一背,就不怎么好好听”。

(三)教学方法和教学组织形式

1.课堂氛围

课堂氛围是在课堂教学环境中形成并处于主导地位的课堂气氛和情调。[26]良好的课堂环境是大学教学得以顺利进行且取得良好教学效果必要条件之一。莫瑞认为沉默与紧张的环境之间是正相关关系。[27]学生若处于紧张的课堂氛围,学生不愿意轻易回答问题,那么就容易出现课堂沉默现象。

(1)对答案的要求

很多受访同学不愿意积极踊跃,是因为大学教师对学生答案的高标准高要求使得学生不敢轻易发言,对自己的信心不够。面对老师的高期待,自己只能望而却步。A08同学认为大学老师对同学交流的内容要求必须有价值、有创新性才值得跟老师说出来,而不像高中,不管自己有什么想法都可以跟老师沟通。

A08:感觉上大学之后,老师已经不像高中特别喜欢的老师,高中时候老师就像家长一样,有什么好的想法都想分享给他听,大学的老师有种针尖对麦芒的感觉,除非可以把他驳倒才值得跟他说一样。大学强调创新,必须有想不到的想法才值得说出来 。

A12是文学院的一名学生,研究者认为文学院的同学和老师一定有很多互动和交流,但是访谈结果发现文学院课堂上的互动并不多。其中会和学生互动的老师,需要学生的答案非常有思想。这样就让很多学生认为自己的想法非常浅显,和老师的要求相差甚远,不值得讨论,进而对举手回答问题“望而却步”。

A12:需要回答那种比较高深的,有思想的。还有他说你跟我讨论的问题必须要有思想。

当然也有一些老师很善于鼓励学生,为课堂营造非常自由轻松的氛围。

A19:有一个英语泛读课的老师,比较年轻,大概二十七八吧,个性比较外向。平时生活当中也会与我们交流,她的课上师生互动明显就比较好。她本身的说话态度,都会鼓励我们,说错也没有关系,但是重在参与。

(2)对沉默的容忍度

有些教师对课堂沉默的容忍度不够,如同学A22所说“有些老师抛出一个问题,学生答不出来的话,他自己就说了一遍,长此以往就是这样子”。

(3)加分政策

受访的学生表示,有些院系的老师喜欢将平时发言的表现纳入期末考核成绩中,对于教师的加分政策,确实能够调动一部分学生主动发言的积极性。

A19:有些课程外教上的,课堂就会比较活跃,注重学生参与。他会把这个列入考核之内,他会首先鼓励,鼓励不行他会去提问你。他不会说直接把这个作为成绩考核之内,但是他会说你们的表现我都记在心里。

也有些学生对于教师的加分政策非常反感,认为这样的方式太功利,学生回答问题本身是为了学习,现在蒙上了为了学分绩而回答问题的影子。A20同学就非常排斥这种方法。

A20:我觉得老师不要把这些当做太功利性的,成绩评价客观一点,不要把课堂积极发言当做加分项。如果老师不给我加分我就不回答问题,反而我积极回答问题是为了迎合老师。

2.情境设置策略

情境教学法是指在教学过程中教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的以形象为主体的生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教材,并使学生心理机能得到发展的方法。[28]情境教学是教师将某种提前设置的环境,在教学过程中传授给学生,使得学生更好的理解。很多受访者表示不喜欢一直讲专业术语,照本宣科的教师。A08认为“不是照本宣科,有自己的感受,我觉得那样的老师挺好的”。

除此之外,教师授课的内容不仅仅应该只局限于课本,从理论到理论,可以穿插一些情境让学生联想和理解,还可以加入一些课外话题,补充一些课程的前沿知识,最新动态。或者自己的人生感悟,生活经历等等,从而调动学生的主动性。比如A23认为“不光是课堂上的内容讲的有趣,也会提及一些拓展课外的东西,或者他自己的生活经历和感想之类的”。

3.“反馈”和“激励”

教师的反馈是进行形成性评价的重要载体。而形成性评价是教师在教学过程中,不断获取反馈信息,为发现学生学习中存在的问题、反思和改善教学而做出的发展性评价。[29]16-18教师的反馈有助于提高学生求知的自主能力以及激发学生求知的兴趣,会让学生更有动力和自信积极发言,所以说教师的“反馈”和“激励”是活跃课堂氛围的助推器。如果课堂上教师只是让学生表达自己的看法,并不予以回应,这就会使得学生认为自己抛出的问题石沉大海,没有得到反馈,互动没有意义,学生的知识和思维能力也不能得到提高。

正如被访同学A03提到的“如果说仅仅是老师提问我回答完,笼统回复我一下,我就觉得仅仅是一次任务,没什么意思,但是如果老师对我的回答有一个个性化的反馈,我觉得我喜欢这种教学方式”。A03同学认为被老师夸奖后,就会越有自信,下次互动就会更有动力。 “我喜欢×老师,因为我是那种别人一夸我就越自信的人,你如果上×老师的课,你就会发现,他总是说‘好’,‘讲得真好’。大家就更有动力还要再讲。假如有的老师在回答完问题后没有什么表示,不痛不痒,我就不想再讲了。”

4.问题的开放性程度

教师所提问题的开放性程度有利于学生创新意识的培养,提高探究及发现问题的能力。很多受访者认为任务的开放性程度对于课堂是否沉默有影响,开放性程度是指教师提问的答案的广度和弹性。A27同学认为影响自己最大的原因是教师提的问题是否值得讨论。“最主要的是他提出的观点值得讨论,我很感兴趣,脑子一热我就问了。”

也有受访者认为教师提的问题比较开放,能够让班级氛围活跃讨论起来,对于只有一个方向答案的问题不感兴趣。“主要还是看氛围吧,如果有两种观点,说明这个话题比较开放的,大家都有话说,正好这个问题我也感兴趣,也就参与进来。如果老师提了个问题,只有一两个同学回答,而且都朝一个趋势去,就没什么兴趣。”(A20)

A25同学认为如果问题的开放性程度太低,有固定的答案,自己回答就必须按照标准答案,可能会出错,会比较尴尬。而如果开放性程度较高,那么只要有大致的回答方向就不会有错误,老师不会否定自己,指出自己的错误,避免有挫败感。

A25:这个问题有一个标准答案或者固定答案,那我回答这个问题必须按照这个标准来,我可能因为记忆问题出现一些错误,很容易被同学和老师注意到这些错误,会有些尴尬的因素在里面,被指出问题的存在。问题比较开放的会更多一些,因为虽然有大致的方向,但是你会掺入自己的想法,而不会被认为是错误的,或者有失水准的,虽然不是很深刻,但是也不会出错。这个时候老师也不会否定你什么。老师鼓励的话,这个影响也比较大的,否则会有挫败感。

5.大班授课与小班研讨

很多受访者都提到在传统的大班授课中自己一般不会主动发言,而如果在人数不多的小班研讨中,自己有可能会与老师交流。小班研讨(又称习明纳seminar)一般规模较小,人数较少,有利于教师与学生的交流互动。有的受访者认为,大学的大班教学身边的同学都很陌生,不习惯在这么多人面前表达自己的观点。而A27同学认为,在小班课堂上自己的提问和交流不会耽误太多人时间,所以可以跟老师交流的效果更好。

A27:受周围环境的影响,课堂人数的多少,如果是小课堂不耽误太多人的时间我会问,如果是大课堂会耽误太多人时间,我就会保留。

A23:我觉得小班提问会多一些,一班二三十人,一般是在小教室随便坐。

(四)文化因素

1.从众心理:课堂沉默的心理状态

从众即“随大流”,它是指“个人在团体中因受到团体的影响和压力,使其在知觉、判断及行为上倾向于与团体中多数人一致的现象,产生这种心理现象的原因是由于实际存在的或头脑中想象到的社会压力与团体压力,使人们产生符合社会要求与团体要求的行为与信念”。[30]“大家都这样”、“中国人不都这样”这是被受访者反复提到的词语。

A01:周围不回答问题是一种常态,大家都这样……中国人不都这样。我觉得我上课如果说会给人一种毛毛躁躁,咋咋呼呼,想出风头的不好印象。因为大家都不说,所以咱也不说。

A03 :大家都讲的话我讲也就无所谓了,但是大家都不讲的话,我也不想讲,就是那种随大流。

A11:就是这种大多数心理,大家都沉默,我也沉默。

(1)“不做第一个”

很多受访同学表示不会第一个举手发言,因为“不喜欢出风头”,“不喜欢表现自己”,一般都会选择观望一下。比如A11认为 “我不会当第一个发言的,有人发言了我才会站起来讲”。A15认为“我不太喜欢出头,如果这个问题比较简单的话,大家都会,我就不愿意去争了。如果大家都不会,我也不愿意去争,大家的目光都在我身上,我也会低下头”。

(2)“学霸”标签

有一个很有趣的现象是受访同学反复提到的“学霸”一词。学霸有多重含义,原来的意思为“把持学术话语的人”,现在也指擅长学习、分数很高的学生。而受访者口中“学霸”是指学习认真,考试分数靠前,上课非常积极回答问题的那一类学生。他们不愿意因为上课积极回答问题而被称为学霸。“学霸”的意义比较复杂,有褒有贬的意思。A11对“学霸”的理解是这样的:“大家觉得干嘛要装学霸,应该跟我们一样。学霸被大家隔开,有一种心理,自己不如别人,在嘲讽别人其实是在嘲讽自己。”所以很多学生为了不被称为“学霸”而不愿意积极发言。

A07:因为旁边人玩的都比较熟了,你站起来讲的话,有的就会一直“学霸”“学霸”…互相嘲讽开玩笑的那种。

A05:比如说你突然举手,别人会觉得你是学霸,可能会给你贴个标签,这样心理压力会很大。

为什么“学霸”这个词在大学里意思很复杂,A05给了一个很好的解释。他认为“学霸”这个词如果在高中应该就是褒义词,学习很厉害的学生,在高中学习代表一切。而大学之后,评价学生的维度更加多元,学习在大学中的地位下降,如果只知道学习,同学也不会因此觉得学霸特别厉害,有种书呆子的意思。“你要跟大家一个样,大家都不是很积极,你自己就会觉得怪怪的。大概大学里面对学习并不是很推崇,高中学习是最重要的,你天天问问题,大家会觉得你很认真,大学你整天问问题大家就会给你贴个标签,学霸。学习在大家心中的地位降低了,单纯去学习,感兴趣的不是特别多。”

(3)与朋友圈保持步调

在大学中,学生普遍重视跟同学维护好关系,认为跟同学的关系比跟老师的关系更重要,所以为了保持与周围朋友的和谐,学生选择低调,跟随大众。正如A07表达的“因为跟同学在一起比较多,跟老师比较少。跟同学的关系比跟老师的关系更重要。”

如果一个学生他的周围都是类似“学霸”的好学生,那么他可能为了自己跟自己的朋友圈相符合,也会认真学习。如果周围的朋友都是所谓的“学渣”,那么为了和朋友保持一致,不显得突兀,自己也需要保持“学渣”的“风范”。

A11同学认为自己是属于“学渣”圈的,她认为自己不能跟自己周围的人不一样,这样会显得很奇怪。“大学里,你周围朋友圈都是学霸和学渣的匹配。如果你周围都是学霸,他们都上课认真回答问题,平常跟老师积极交流,自己可能也会受到这个影响。我属于学渣圈,周围都是学渣。我为什么要和别人不一样呢,大家会觉得你奇怪哎。其实我想回答问题,但是觉得大家都不回答问题,你干嘛要和周围不一样。”

而A25同学平时上课比较积极回答问题,就是大家口中的“学霸”,他自己对这个称号还比较满意,认为是对自己努力的一种肯定。“跟交往的人群有关系,同宿舍住了个数学系的学霸,他的学习动力我比较了解,他是高考失利来到我们学校,这时候他的目标很明确,转到数学系去。看他比较努力我们也不能输给他啊,他看书到11点半,我们不能和他比,但是在11点半之前不会很放开的玩。”他想成为“学霸”,因为“想和学霸做朋友,这个人能力很厉害,想接近这个人,怎么办呢,你自身要有一定的水平”。

2.面子观念和中庸之道:课堂沉默中的思想博弈

中国传统文化因素在课堂沉默中起着十分重要的作用,其中中国人特有的面子意识和中庸文化更是影响着中国社会的方方面面,包括大学课堂。

(1)面子观

美国人类学家Brown的面子理论认为面子是“每个人要求他人认可的公众自我形象”。[31]61而在课堂中,面子意识很大程度让学生不愿冒险参与课堂互动。正如受访者所言“怕丢面子”。处于大学阶段的学生对面子比较敏感,他们希望得到别人的肯定,同时更不愿意面对别人的质疑和否定。在课堂互动中表现的过于患得患失,宁愿保持沉默,也不愿直接公开质疑老师,以维护老师的权威和面子。

A11:怕说错,很尴尬很丢人。爱面子吧,有点碍于这种心理。

A24:就是不敢很轻易地发言,怕自己说错,就不想说了,怕说错了丢面子,其实不会丢面子,但是大家都怕这个。

大学课堂中的大学生非常在意别的同学的看法和评价,担心别的同学认为自己在“故意表现自己”、“怕别人觉得自己讲的是错的”,不希望自己丢面子。

A18:可能你会害怕别人说你吧,说你爱表现。比如每次上课一直都是你回答,别人会说怎么都是你,我比较在意别人的评价。

A01:最终还是会怕自己说得不好,怕别人觉得你怎么说的这么肤浅啊,想得不够深入 。

但是事实上,虽然当时这样认为,理性中的受访者知道自己回答问题别的同学并不会认为自己是在爱表现,即使回答错了也不会因此有什么不好的影响。“那比如说老师提问,好多人都有很好的想法,但是我回答了,结果和他们想的没联系,就会觉得好没面子。”“这是一种常见的现象,但是仔细思考的话其实是不正常的。也许是自己怕别人笑,但是作为一个听者,其实根本就不会介意。但是作为一个回答者来说就会有这样的想法。但是有时候会自己想想,作为一个旁观者时并没有这样的想法。”

(2)“不走极端”

除了面子意识,几乎所有学生的回答都体现出中庸文化的影响,他们普遍认为中庸是指“不走极端,隐没在中间”,不愿意做“出头鸟”,不愿意“出风头”,因为那样人的压力更大,社会舆论也会更大,隐没在沉默的群体里,是最安全的,也更有利于维护人际关系,同时,他们也会以这种思维去衡量别人。他们认为自己在课堂上的表现深受中庸文化的影响,更愿意隐没在人群中,不愿意主动表达自己的观点,觉得那样会显得自己很突兀。A06认为“我觉得自己就是中不溜秋,不要太差也不要太好,让别人觉得你很厉害,那样会很有压力,很怕自己掉下去的感觉 ”。A05认为“做什么事情都不要走极端,都不要过分,隐没在中间那段,永远不要跳出来发表自己的看法,这样是最安全的”。

很多同学受到中庸文化的影响,对中庸行为表示认可。“我觉得在课堂上中庸绝对是一个非常好的选择,因为在课堂上不会有利益的冲突、道德的选择,大部分学生在这种大环境的影响下,父母的教导之下,凭我的经验来看,都会选择中庸。因为中庸不会影响你的成绩也不会影响你最终的分数,也会有利于你的人际交往,如果你太突出的话,可能会遭到别人异样的眼光。”(A05)

四、研究结论及建议

(一)研究结论

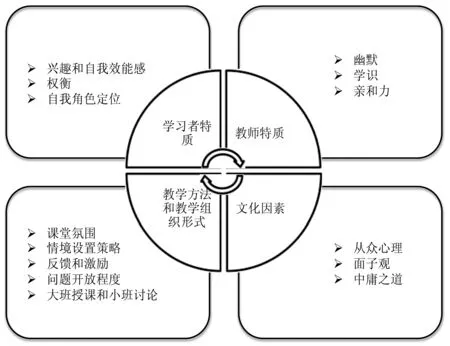

研究表明影响课堂沉默的因素不是单一的,而是复杂、相联系的,包括学习者特质、教师特质、教学方法和教学组织形式、文化因素。(图1)其中学习者特质包括学生的兴趣和自我效能感、权衡、自我角色定位。自我角色定位包括学习习惯和性格因素。教师特质包括幽默、学识和亲和力。教学方法包括课堂氛围、情境设置策略、反馈和激励、问题的开放性程度。教学组织形式包括大班授课和小班研讨。文化因素包括中国的从众心理、面子文化和中庸思维。

图1 大学生课堂沉默影响因素结构图

(二)研究建议

首先,引导学生认识自我角色,积极参与课堂活动。其一,帮助学生了解自我,选择感兴趣的课程和专业。兴趣是学生学习的第一推动力,也是最持久最根本的动力。所以应培养学生的学习兴趣,加强对知识的积累,做好对课堂学习的知识储备,主动与同伴分享。其二,引导学生进入课堂角色,树立学生主体意识。我国高校需要培养“学习者为中心”的质量文化,凸显学习者的地位。[32]大学生不应将自己置于课堂的边缘,成为课堂中的“局外人”,对课堂中发生的一切漠不关心。中国大学生认为课堂对自己的学习作用并不是很大,似乎课下看书更高效。大学生作为课堂教学活动的主体和中心,应当增强课堂中学习主体的意识,增强课堂中的自我角色认识。其三,提高学生的自我效能感。学生对于答案的确定性以及对于自己的信心影响着学生的课堂参与度。教师应当对学生多加肯定和鼓励,增强学生自信心,提高学生的自我效能感。

其次,转变教师教学理念,活跃课堂氛围。相关研究认为教师要敢于创建更加开放的学习环境,让学生能够有更多的机会进行发言、互动和反思,通过更加开放的课堂学习行为,来获得思维的不断提升和改变。[33]其一,教师应采用情境教学法。教师讲课内容应以教学目标为前提,将理论和实际相结合,例如和时事热点、前沿研究相融合,以提高学生兴趣,加强对课堂内容的理解。教师还可以采用形式多样的教学方法,比如演讲、表演、辩论、比赛等形式,提高学生参与度。其二,教师应提高问题的开放性程度。大学课堂应减少识记性的提问,增加发散性的问题。还应鼓励学生从不同角度、不同侧面回答问题,不为学生设置限制框架,让学生积极发挥发散性思维,培养学生批判性思维,从而提高学生课堂参与积极性。其三,教师应为学生营造自由民主的课堂氛围,给学生一种轻松自然的课堂环境,使学生不受约束,畅所欲言的表达自己的想法。教师可以鼓励学生发问、表达,鼓励学生发挥主观能动性,发掘学生的潜力。最后,教师应注重对学生的反馈和激励。在教师给予反馈多的课堂上,学生参与更加积极。[34]教师对学生进行言语或者其他形式的鼓励,可以提高学生自信心,从而激励学生回答问题的积极性。

再次,改变传统教学组织形式,创新课堂教学方法。本研究发现中国学生在小班研讨课或者小组讨论中更愿意参与课堂互动。相关研究也认为小班研讨与大班课堂相结合,更加有利于学生参与课堂互动,学生对小班教学的满意度明显高于大班教学。[35]因此,教师可以根据课程目标,选择适当的教学组织形式,提高学生课堂参与度。除此之外教师还可以创新教学方法,例如可以采取师生互换角色或者利用网络资源和手段增加学生学习兴趣,比如慕课课程和反转课堂。慕课课程使得大学生自主获得学习资源,更加自主学习和探索。翻转课堂是一种学生在课下利用网络资源自主学习思考,把学习主动权从教师交给学生,教师则采取协作的方法更好地指导学生个性化学习。

最后,应当辩证的看待中国文化对课堂文化的影响。研究发现中国学生在课堂中权衡是否参与课堂时存在“利他”和“利我”两种心理倾向。中国文化是一种典型的群体本位文化,一方面要求个体受到群体制约,个体需要重视群体对自我的反馈和评价,并且按照群体的要求和规则行事;另一方面,个体具有自我保护以及追求自我利益的本能。[36]个体与群体之间的这种矛盾统一的关系,也就能够解释大学生在课堂上出现的“利他”和“利我”两种矛盾心理了。而课堂环境应是一个追求真理,纯粹获得知识的场域,中国学生将社会中的这种为人处世理念——“面子”、“中庸”——带入课堂不利于学生课堂参与,影响教学效果。但不可否认,传统文化中也有有利于课堂环境的因素,比如“体谅”、“谦虚”这样的思维。中国学生会更加懂得谦让同伴,维持一种和谐有序的氛围。他们会懂得体谅教师的处境,为教师的尴尬解围,可以说中国的课堂更加有“人情味”。正如吕林海、张红霞的研究强调,强利他保守型学习者,这个群体的身上既具“利他容忍”的中庸文化要素,又含有“客观探究”的西方文化精神,这种中西文化兼具的个性特征反而更具价值和发展潜力。所以说,我们应辩证的看待中国传统文化给我们大学课堂带来的影响,发挥我们文化中利于课堂教学的正能量,降低文化中不利于课堂教学的消极影响,鼓励学生追求真理的积极性,减少传统文化的负面影响。

参考文献:

[1]刘向前.论课堂沉默[D].曲阜师范大学硕士论文,2005.

[2][6]Paulhus D. L., Duncan J. H., Yik M. S. M. Patterns of Shyness in East-Asian and European Heritage Students[J]. Journal of Research in Personality, 2002,(5):442-462.

[3][5]Liu N., Littlewood W. Why do Many Students Appear Reluctant to Participate in Classroom Learning Discourse?[J].System,1997,25(3):371-384.

[4]Tannen D. Silence: Anything But[M].Norwood: Ablex press,1985.

[7]Jackson J. Reticence in Second Language Case Discussions: Anxiety and Aspirations[J]. System,2002,30(1):65-84.

[8]Nakane I. Silence and Politeness in Intercultural Communication in University Seminars[J]. Journal of Pragmatics,2006,38(11):1811-1835.

[9][37]吕林海,张红霞,李婉芹,万东升.中国学生的保守课堂学习行为及其与中庸思维、批判性思维等的关系[J].远程教育杂志,2015,(5).

[10]吕林海.转向沉默行为的背后:中国学生课堂保守学习倾向及其影响机制——以南京大学物理专业本科生为对象的实证研究[J].远程教育杂志,2016,(6).

[11]滕明兰.大学生课堂沉默的教师因素[J].黑龙江高教研究,2009,(4).

[12]叶立军,彭金萍.课堂沉默现象的成因分析及其对策[J].教育理论与实践,2013,(17).

[13]庄玉兰.英语课堂沉默的现状及成因分析[J].教学与管理,2013,(27).

[14]时广军.国内学生沉默研究的元分析——基于2002-2016年的文献[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2017,(3).

[15]陈向明.教育研究方法[M].北京:教育科学出版社,2013.

[16][17][18]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[19]陈晓华,崔琳.培养大学生学习兴趣 提高本科教学质量[J].教育探索,2010,(3).

[20]Bandura A. Self-efficacy: The Exercise of Control[M]. Richmond: Worth Publisher,1997.

[21]Simon B. The Extreme Male Brain Theory of Autism[J].Trends in Cognitive Sciences, 2002,6(6):248-254.

[22]皮连生.教育心理学[M].上海:上海教育出版社,2004.

[23]申仁洪.学习习惯:概念、构成与生成[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(2).

[24]黄飞飞.地方院校大学生内外向性格与英语学习策略的相关性[J].教育与职业,2013,(29).

[25]莫爱屏,潘小波.国外教师幽默话语研究——回顾与展望[J].外语研究,2013,(1).

[26]程佳.和谐课堂氛围的营造[J].教育探索,2008,(8).

[27]魏亚琴.从控制、惩罚到激励、引导——谈课堂管理理念的更新[J].基础教育研究,2004,(1).

[28]米俊魁.情境教学法理论探讨[J].教育研究与实验,1990,(3).

[29]Bell B., Cowie B. Formative Assessment and Science Education[M].Dordrecht: Kluwer Academic Press,2001.

[30]宋官东.对从众行为的新认识[J].心理科学,1997,(1).

[31]Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some Universals in Language Usage[M].Cambridge: Cambridge University Press,1987.

[32]汪雅霜,汪霞.学习投入度调查:美国高等教育质量评价的新视角[J].全球教育展望,2015,(5).

[33]任长松.如何在探究活动中发展学生的批判性思维[J].课程·教材·教法, 2014,(11).

[34]何丽玲.教师课堂反馈对教学的影响[J].南宁师范高等专科学校学报,2006,(3).

[35]朱红,马莉萍,熊煜.“大班授课、小班研讨”教学模式效果研究[J].中国高教研究,2016,(1).

[36]杨胜利.从“群体本位”与“个人本位”看中西文化价值观的差异[J].内蒙古师大学报(哲学社会科学版),2001,(5).