美丽乡村建设背景下顺平县农村妇女就业实证研究

田园 朱峰

摘要 以河北省顺平县的农村妇女为研究对象,采用二元logistic回归模型对影响农村妇女就业的主要影响因素进行分析,并在此基础上针对制约顺平县农村妇女就业的因素提出相应的对策建议。模型结果表明:年龄、教育程度、婚姻状况、就业经验及就业培训等是制约顺平县的农村妇女就业的主要因素;年龄、婚姻状况与农村妇女就业呈负相关,教育程度、就业经验及就业培训与农村妇女就业呈正相关;由其制约因素的分析结果得出以下对策建议:①政府应加大教育投资力度;②注重优生优育政策的提倡;③大力加强农村女性劳动力的职业技能培训,增强其自身就业竞争力。

关键词 美丽乡村;农村妇女;就业;影响因素;顺平县

中图分类号 S-9文献标识码 A文章编号 0517-6611(2018)35-0223-04

党的十九大报告再次明确指出“三农”问题事关国计民生,实施乡村振兴战略,建设美丽乡村,是现阶段解决“三农”问题的主要战略方针。为深入贯彻党的理念精神,河北省委、省政府印发《关于加快推进美丽乡村建设的意见》(以下简称“意见”),该意见指出“到2020年基本实现美丽乡村建设全覆盖。”在相关政策积极引导下,随着河北省美丽乡村建设初见成效,其相应的问题也逐渐显现,其中最为普遍且不容乐观的问题是在进行美丽乡村建设时,仅把生活方面(基础设施等)和生态方面(环境治理、村庄美化等)作为建设重点,却严重忽略了加强农业生产、增加农民收入等生产方面的建设。农村妇女在农村发展中占有极其重要的地位,是美丽乡村建设的主动力。但由于农村妇女受传统思想的影响以及自身的特殊要求等,其就业问题却未得到足够重视和解决。近年来,农村妇女就业问题已引起部分专家学者的重视,而且对农村妇女就业的相关问题展开了研究,并取得了一定成果。沈茂英等[1]、王艳波[2]、贾薇[3]、孙冬梅[4]、王玉姣[5]、赵卫红等[6]、曾艺[7]从农村妇女就业的现状、制约因素及对策3个方面对不同研究区域的农村妇女就业问题进行探讨并提出了相应的对策建议。李旻[8]从农村妇女就业与文化水平高低的决定性因素角度开展研究。冯淑华等[9]、黄芳[10]、刘慧娟[11]分别以乡村旅游、农业现代化进程、公共政策为背景开展农村妇女就业问题的研究。张然[12]、程丽香[13]、马小花[14]均采用实证的方法对现阶段农村妇女的就业问题开展研究。另外,还有一些学者从农村妇女就业与生育行为的关系、转移就业状况以及就业培训状况等方面开展研究[15-17]。

综上所述,虽然专家学者们针对农村妇女就业问题在上述研究领域已取得了显著成效。但针对农村妇女就业的研究目前主要以定性研究为主,缺乏定量性的实证研究,而且以美麗乡村建设为背景的定量性实证研究更为缺乏。鉴于此,笔者以农村妇女就业为研究对象,运用二元Logistic回归模型对顺平县农村妇女就业问题的主要影响因素进行剖析,并对引起农村妇女就业问题的制约因素提出相应对策,为河北省顺平县以及其他区域在解决农村妇女就业问题方面提供切实可行的政策建议。

1 研究方法

该研究采用随机抽样调查法进行数据收集。依据2018年顺平县所辖5镇5乡的农村妇女地域分布特征,在预调查的基础上,选取都较为典型的高于铺镇、腰山镇、河口乡、台鱼乡4个乡镇为调查区域。调查组于2018年2月6—21日正式对顺平县农村妇女开展随机抽样调查。根据农村劳动力外出就业的特点:农村外出就业者,一般春节前后14 d会选择回家陪伴家人,尤其农村妇女就业者更会在此期间回家看护老人和孩子。因此,特地利用寒假选择在春节前后进行调查,以便获得更真实可靠的一手数据。此次调查组共发放350份问卷,实际回收有效问卷342份,问卷有效率为97.71%,满足统计分析要求。

2 实证分析

2.1 研究区域概况

顺平县位于河北省中部偏西,隶属保定市,太行山东麓,地理坐标为38°45′~39°07′N,114°50′~115°17′E,属低山丘陵区,山区、半山区占全县面积的2/3,平原区占1/3。该县属暖温带季风大陆性气候,土地总面积714 km2,耕地面积25 713.33 hm2。县辖5个镇(蒲阳镇、高于铺镇、腰山镇、蒲上镇、神南镇)、5个乡(白云乡、河口乡、安阳乡、台鱼乡、大悲乡),包括237个行政村、5个社区居委会。县总人口31.32万人(男性15.85万人,占50.72%,女性15.47万人,占49.28%。),其中城镇常住人口76 670人,城镇化率24.48%,流动人口10 849人。该县处于环京、津、石、保、太大经济圈的中心地带,占有明显区位优势,但是县域经济实力薄弱,贫困人数占全县总人口的1/3,扶贫攻坚任务艰巨,被列为“全国扶贫开发工作重点县”。

2.2 变量的选择及定义

为归纳分析受访农村妇女的社会经济特征对其就业的影响,结合顺平县农村妇女就业特点设置如下变量。选取受访者的就业状况作为被解释变量(受访者回答已就业时,Y=1;受访者回答未就业时,Y=2),选取受访者的社会经济特征:年龄(X1)、教育程度(X2)、婚姻状况(X3)、家庭主要收入来源(X4)、是否有过就业经验(X5)、职业(X6)、就业理念(X7)、是否参加过就业培训(X8)、培训组织机构(X9)、就业途径(X10)、目前主要的就业困难(X11)等作为解释变量,具体如表1所示。

2.3 顺平县农村妇女就业的影响因素分析

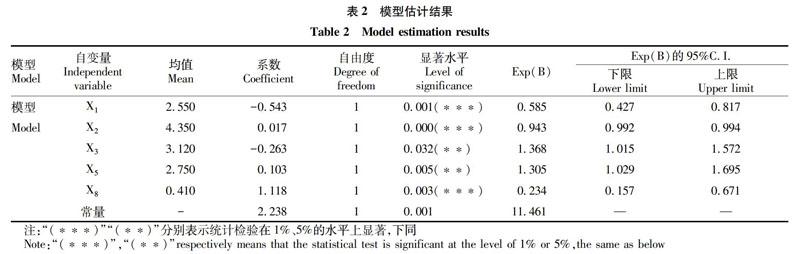

采用SPSS 17.0软件对顺平县农村妇女就业的影响因素进行二元Logistic回

归分析,经多次试验选择,变量进入模型采用向前逐步回归法进行处理,即解释变量不断进入回归方程。首先,选择与被解释变量线性相关系数最高的解释变量进入方程,并进行回归方程的各种检验;然后,在剩余的变量中寻找与被解释变量偏相关系数最高并通过检验的解释变量进入回归方程,

并对新建立的回归方程进行各种检验。此过程一直重复到

没有可进入方程的解释变量为止。处理依据是变量引入的根据是得分统计量的显著性水平,回归变量被剔除模型的依据是条件参数估计所得的似然比统计量的概率值[19-20]。由此得出顺平县农村妇女就业各参数的最终估值结果,具体见表2所示。

由表2可知,顺平县农村妇女就业的主要影响因素为:年龄(X1)、教育程度(X2)、婚姻状况(X3)、有无就业经验(X5)、有无参加就业培训(X8)等5个方面,具体分析如下。

(1)X1(年龄)在规定的显著性范围内回归系数为-0.543,表明受访者年龄与受访者的就业呈负相关,即农村妇女年龄越大,其就业程度越低。调查显示,年龄在51~55岁87%的受访者常年在家从事农业生产,没有出去就业的意愿。而年龄在16~30岁92%的受访者表示在身体条件允许的前提下,除国家法定节假日外,一般都在外打工挣钱,补贴家用。针对就业与年龄之间的这种状况,可能是由于农村妇女年龄越大,所要操持的家务越多,照顾家庭的重担越大。加之随着年龄的增加,即使在农村妇女身体状况允许的前提下,一些企业和单位也不愿招收年龄大的女性劳动力,这与现在一些“空心村”现象相符合,即农村中现在大部分都是老年人、妇女(孕妇及年龄较大的妇女)和儿童,而中青年劳动力一般选择外出打工,从事非农就业。

(2)X2(教育程度)在规定的显著性范围内回归系数为0.017,回归系数为正,表明其他条件一定的情况下,受教育程度与农村妇女的就业呈正相关,即农村妇女文化程度越高,其就业率相对越高。调查表明顺平县农村妇女受教育文化程度总体不高。其中占25%的受访者为小学及以下水平,初中和高中文化程度各占受访者总数的52%和19%,而仅有4%的受访者受过高等教育。可以看出,顺平县农村妇女受教育文化程度主要集中在初中及以下,文化水平普遍偏低。由于受教育程度与职业性质有直接联系,文化水平高的女性劳动力,相对文化程度较低的女性劳动力能够获得更好的就业职位。因此,受教育程度偏低严重制约着顺平县农村妇女非农就业。

(3)X3(婚姻状况)的回归系数为负值,表明未婚农村妇女相比于已婚农村妇女在就业方面更有优势。同时,在342份有效问卷调查中,有占11.2%的受访者为未婚女性,已婚女性占比高达88.8%(其中离异女性占已婚女性的4.3%,丧偶女性占已婚女性的0.65%)。通过实地调查走访了解到,未婚农村女性大多从事的是第三服务业中偏向于管理方面的工作岗位,而已婚农村女性大多则是在工厂做流水线性质的工作。这可能是由于未婚农村女性相比于已婚农村女性在就业机会、职业选择、自身意愿及自身條件方面有持有更多的选择性。调查发现,部分已婚农村妇女由于考虑到家庭中的老人和未成年孩子,不得不选择临近就业以及靠打零工的方式贴补家用。

(4)X5(是否有就业经验)在规定的显著性范围内回归系数为0.103,回归系数为正,表明就业经验对顺平县农村妇女就业会产生一定影响。农村妇女就业经验越丰富,其就业率越高。但调查发现,在342份有效问卷调查中仅有35%的人有过就业经验,其余65%的农村妇女均没有就业经验,这也是制约顺平县农村妇女就业的主要因素之一。

(5)X8(是否参加过就业培训)在规定的显著性范围内回归系数为正,表明参加就业培训与农村妇女就业呈正相关。参加过就业培训的农村妇女就业比率较高,而未参加就业培训的农村妇女劳动力其就业率相对较低。参加过就业培训的农村妇女劳动力由于具备一定的就业技能和知识,用人单位从自身利益出发,在招聘员工时首先也会考虑参加过相关就业培训的人员,这与现实相符合。而未参加过就业培训的人员,用人单位招收之后,还要花费一定的资金进行培训其就业,相对于参加过就业培训的人员来讲,其市场竞争力较弱。但实地调查表明顺平县农村妇女仅有占有效问卷8.7%的人参加过就业培训,就业培训方面严重不足,成为制约顺平县农村妇女就业的瓶颈。

3 结论

该研究运用二元Logistic回归模型,以问卷调查的方式,对顺平县农村妇女就业问题的主要影响因素进行剖析,并由此得出引起农村妇女就业问题的制约因素,主要结论如下:

(1)由于个体特征的已婚农村妇女所具有的个体特征不同,其就业行为及意愿的影响因素也存在差异,但是通过对顺平县农村妇女就业诸多影响因素的模型分析,其中年龄、教育程度、婚姻状况、就业经验及就业培训等是制约顺平县的农村妇女就业的主要因素。

(2)由二元Logistic回归模型分析可知,年龄、婚姻状况与顺平县农村妇女就业呈负相关,而教育程度、就业经验及就业培训与顺平县农村妇女就业呈正相关。表明顺平县已婚农村妇女年龄越大,其就业程度越低,而文化水平高的女性劳动力,相对文化程度较低的女性劳动力能够获得更好的就业职位,且是否具有就业经验及是否参加过就业培训也是制约顺平县农村妇女就业的主要因素。

(3)农村妇女在美丽乡村建设中占有极其重要的地位,是农村劳动力中的主要力量之一,农村妇女充分实现就业,对其劳动者自身以及区域经济发展都有着重要的影响。

4 对策与建议

提高农村妇女就业率,转变农村妇女就业观念和意识,激发农村妇女劳动力市场的潜在活力,是解决“三农”问题中不可忽略的重要任务。然而农村妇女就业有其区域特殊性,因此针对上述顺平县农村妇女就业的主要制约因素提出如下几点对策建议:

(1)加大教育投资力度,全面提升农村妇女自身素质,增强就业竞争力。研究表明,在其他条件一定的情况下,受教育程度与农村妇女的就业成正相关,文化程度越高在人力资本竞争时越处于有利地位。因此,必须加大农村妇女的教育投资力度,重视基础教育,鼓励和支持农村妇女继续进修高等教育,全面提升农村妇女的自身素质,增强其市场竞争力。

(2)相关政府部门仍要进一步提倡优生优育政策。通过入户走访调查,了解到该县有相当一部分农村女性未到法定结婚年龄就已为人母,而在家照顾孩子成了生活的主要任务。值得注意的是,未到法定结婚年龄的农村女性在孩子的家庭教育方面缺乏完善、理性的儿童教育理念,这样也不利于孩子的正常教育发展,同时对当地农村经济发展造成一定程度的消极作用。

(3)大力加强农村妇女的職业技能培训,提高职业技能,增强其自身就业竞争力。相关政府部门要切实开展灵活多样的技术培训,定时举办与农村妇女就业相关的培训班,鼓励农村妇女利用闲暇时间参加就业培训,提升自身职业技能。可通过实时跟进优化培训课程,尽量结合农村妇女自身的就业方向,提供相关的培训内容。

农村妇女要注重就业经验的积累,一定的就业经验对其顺利再就业能够提供有效的帮助,而且就业经验是其自身的隐性财富,无论是对就业意识还是工作的专业技能性方面,均有非同一般的意义。尤其对于自主创业的农村女性劳动力,相关的就业经验能够起到积极的引导作用。

整体来看,根据实证分析数据得到的相关政策建议,具有较好的实证价值。但是,由于此次研究是针对特殊背景下的特殊群体进行的研究,所研究对象本身具有其区域特殊性,所以无法肯定的得出其结论是否一定具有全面普适性。因此,相关政府部门在解决类似问题时,本文所提出的政策建议值得借鉴,但是,在此基础上,应在大面积推广实施前进行政策实验和整体效益评估。

参考文献

[1] 沈茂英,郭正模,高九云,等.农村妇女就业现状和就业对策研究:以成都为例[J].西北人口,2008,29(4):37-42.

[2] 王艳波.山东省青州市农村妇女就业问题探讨[D].杨凌:西北农林科技大学,2011.

[3] 贾薇.中国农村妇女就业的制约因素与对策分析[D].长春:吉林大学,2007.

[4] 孙冬梅.庄河市鞍子山乡农村妇女就业问题分析[D].大连:大连理工大学,2014.

[5] 王玉姣.农村失地妇女的就业状况研究:以连云港市村为例[D].南京:南京农业大学,2011.

[6] 赵卫红,李建芳,杨香合.保定市农村已婚女性劳动力转移就业影响因素分析[J].中国农学通报,2012,28(8):184-187.

[7] 曾艺.我国农村妇女就业问题研究[J].经济研究导刊,2007(4):55-57.

[8] 李旻.农村妇女就业模式变化对农村发展的影响[D].沈阳:沈阳农业大学,2008.

[9] 冯淑华,沙润.乡村旅游中农村妇女就业与发展研究:以江西婺源为例[J].妇女研究论丛,2007(1):27-31.

[10] 黄芳.农业现代化进程中农村妇女就业问题研究[J].农业现代化研究,2001,22(4):198-202.

[11] 刘慧娟.公共政策视角下的失地农村妇女就业现状研究:以成都市双流县为例[D].成都:西南财经大学,2010.

[12] 张然.现阶段农村妇女就业实证研究[D].泰安:山东农业大学,2005.

[13] 程丽香.现阶段农村妇女就业问题实证分析:以福建省福清市为例[J].中共福建省委党校学报,2002(10):63-66.

[14] 马小花.陕南农村妇女就业权实现途径探索[J].特区经济,2007(8):147-148.

[15] 李树茁,马库斯费尔德曼,朱楚珠.中国农村妇女就业与生育行为比较研究[J].人口与经济,1998(1):3-14.

[16] 方德静.农村妇女劳动力转移就业状况及对策:以四川省乐山市为例[J].乐山师范学院学报,2008,23(10):107-111.

[17] 董红梅.农村留守妇女就业培训状况的调查研究[D].南京:南京农业大学,2015.

[18] 王东平.城市化进程中农村女性劳动力流动转移问题研究[D].保定:河北农业大学,2010.

[19] 牛海鹏,王坤鹏.基于单边界二分式CVM的不同样本方案下耕地保护外部性测度与分析:以河南省焦作市为例[J].资源科学,2017,39(7):1227-1237.

[20] 薛薇.基于SPSS的数据分析[M].3版.北京:中国人民大学出版社,2014.