中国人际关系化产业补贴的有效性分析

卢现祥 尹玉婷

摘要:在经济转型过程中,我国大多数产业财政补贴采取了直接补贴的形式,这种补贴就是一种人际关系化制度的体现。财政补贴作为我国产业政策的常用工具,在集中国家财力,加快推进工业化、调整产业结构方面具有强大优势,其政策效果已经为中国经济的巨大成就所证实。然而,政府通过产业补贴,以“看得见的手”部分替代市场“看不见的手”在资源配置中的作用,一直备受经济学家的质疑。实际上,直接补贴相较于间接补贴,对提升生产技术效率存在负面影响,导致补贴无效率存在的机制是通过政治联系、寻租实现的,而这种作用机制体现了人际关系化的补贴制度对社会发展的负面影响。改善我国财政补贴的低效率制度的出发点是要建立一个包容性的社会制度,发展非人际关系化社会秩序,从“政府导向型”构建模式转向“市场导向型”发展模式。

关键词:人际关系化;财政补贴;政治联系;寻租

中图分类号:F810 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2018)05-0016-09

财政补贴作为我国产业政策的常用工具,在加快推进工业化方面具有强大优势,其政策效果已经为中国经济的巨大成就所证实。然而,政府通过产业补贴,以“看得见的手”部分替代市场“看不见”的手在资源配置中的作用,一直备受经济学家的质疑。现实经济中,不乏财政补贴阻碍产业发展的案例。2016年,媒体揭露了中央财政对新能源汽车的巨额补贴资金为334.35亿元,其中有92.707亿元被五家典型企业套走;在当下智能家电研发生产的竞争中,前期家电补贴的系列政策造成的库存积压、成本高昂、技术更新无力等危害影响深远①。面对频发的财政补贴问题,反思财政补贴的有效性具有重要的现实意义。

一、文献综述与财政补贴现状

对财政补贴有效性的评价主要基于财政补贴的目的来衡量,根据评价财政补贴目的的角度不同,现有文献可分为以下几个方面:一是考察企业绩效与财政补贴之间的关系。邵敏等(2012)认为当政府补贴力度提高到一定水平时,政府补贴转而抑制了企业生产率水平的提高②;毛其淋等(2016)认为政府补贴不会提高企业风险承担水平③。二是考察企业创新能力与财政补贴的关系。黎文靖等(2016)认为选择性产业政策不能增加企业实质性创新④;余明桂等(2016)从竞争、信贷、税收、政府补贴额度四个方面解释了产业政策对创新的作用机制⑤。三是除了提升企业绩效与创新能力外,有的学者还考察了政府为达到其他次要目的而进行财政补贴。林毅夫等(1998)提出国有企业具有“政策性负担”得到后续大量文献的检验,被认为是国有企业依赖政府补贴的主要原因⑥;杨洋等讨论了地方政府财政补贴在帮助企业扭转亏损状况以维持政绩方面存在显著动机与作用⑦。四是考察产业发展与财政补贴的关系。宋凌云(2013)认为政府补贴显著地加快了产业结构变动,但政府补贴的结构变动效应具有短期性⑧;周亚虹等(2015)在对新能源产业补贴的研究中支持政府在产业起步阶段的扶持作用,但强调产业扩张后的扶持容易造成产能过剩⑨。五是考察市场发展与财政补贴的关系。孔东民等(2013)认为在市场化程度较低的地区财政补贴能够显著提高被补贴对象的资源竞争优势⑩;卢现祥(2014)在对动漫产业的补贴政策与绩效进行分析时认为我国特殊的产能过剩的形成部分来自于政府不合理的激励政策的引导,政府投资、补贴等形式对创新的激励机制会产生扭曲。

在研究产业补贴的结构方面,由于实施对象与实施目标的不同,直接补贴与间接补贴的政策绩效差别很大。对于产出的政策目标来说,Agion et al.(2012)利用中国工业企业数据验证了直接补贴、税收优惠在竞争状态下对企业生产率的促进作用要优于关税和贴息贷款的补贴方式。张同斌、高铁梅(2012)利用CGE模型验证在高新技术产业产出增长方面,直接补贴政策比稅收优惠政策更能有效地促进高新技术产业的增加值增长。对于投资和研发投入的政策目标来说,柳光强等(2016)利用战略性新兴产业上市公司数据验证了税收优惠政策对企业投资具有不显著的正向激励效应,而直接补贴在一定程度上抑制了企业融资与科研投入。

在研究方法上,已有文献大多采用随机倾向匹配法(PSM)、双重差分(DID)等政策评价的方法估计财政补贴的影响程度与作用机制,但由于政策评价的方法需要政策实施中明确的时间断点,故使用这些模型无法很好地体现现有补贴的持续性等特点。Bernini et al.(2017)利用随机前沿模型与模糊断点回归法,以TFP及其分解项来衡量意大利产业补贴效率,但是没有得出关于产业补贴导致TFP变动的决定性因素的结论。

我们搜集了2003年到2016年A股上市公司共29819个样本,其中包含20406个受补贴的企业样本,补贴占比为68.43%,根据受补贴样本财务报表,我们统计了这段时间中政府补贴的规模、数目。由图1可看出,企业平均获得的财政补贴数额集中在100—500万元之间的企业最多,为6931家,500—5000万元的企业有9168家。与张洪辉(2015)统计的2002—2012年上市公司获得财政补贴规模分布相比,获得100—500万元补贴的企业占比增加了7.94%,而500—5000万元的企业占比下降了8.16%,可见近四年来我国补贴金额有所减少。但是,自2008年以来制造业获得的平均补贴金额持续高于农业(平均差额为418万元),补贴在行业间的差别是持续存在的。在以直接补贴的四分位数划分的四种补贴程度中,高额补贴(即位于第四百分位以上的补贴数额)的行业间的差异比较大,在第一、第二产业中,农业获补贴额度最低,在服务业中,补贴较低的是科研、教育、卫生行业。

另外,从表1已有的补贴名目中可以看出各类补贴方式使用的频率,直接补贴类是财政补贴的主要方式,且在统计时间与范围内,在直接补贴方式上花费的金额与间接补贴相比大致是3:1,直接补贴总额比间接补贴总额还要高出200亿元。从下表2补贴结构的时序变动中可以看到,2008年以前,我国补贴结构比较均衡,但2008年之后,尽管创新补贴比例有所上升,但以直接补贴为主的补贴结构调整较为缓慢。由此可见,现阶段我国财政补贴具有大规模、持续性、多名目且以直接补贴为主的特点,这些特点使得无效率补贴现象屡禁不止,结果是降低了资源配置效率,影响产业发展。

二、理论基础与研究假设

对于企业来说,直接财政补贴如同“花纳税人的钱为企业自身或政府办事”,而对于国家来说,在被特殊利益集团绑架下的大规模财政补贴意味着“花纳税人的钱为利益集团办事”,无法实现社会产值最大化的目标。这种形式下若要使资金能够得到有效利用,需要极高的监管费用,否则资金容易被攫取,而使之有效化的方式是以“单一内容的广泛现金收入补贴计划”(例如税收优惠)取代名目繁多的单项计划,将直接补贴的模式转变成“花自己的钱为自己办事”。美国在进行直接补贴时是十分谨慎的,对经济的必要干预通常通过税收优惠的形式予以实现,联合国的课题研究表明,美国、德国、日本产业的研发投入70%主要来自产业自身(企业、个人的投资)。而在我国实行的财政补贴中,税收优惠仅占较小的份额,多数补贴是通过专项拨款、直接资助实现的,且覆盖范围较广,导致这种补贴制度容易沦落到无效率的境地。

具体地看,这种无效率主要通过政府对经济的不当干预产生。以家电补贴为例,家电下乡、以旧换新政策直接为消费者提供补贴,旨在改善消费支出约束,提升消费品质,但由于监管不力,造成骗取补贴的黄牛出现,产生大量重复或虚假的需求和交易。2014年浙江一家被首次曝光骗补行为的企业就套走了高达380 万元的补贴资金;同时,政府政策对生产者产生了负面激励作用,家电企业转移了对竞争市场的注意力,将生产资源用于生产符合政策实行范围内的落后产品,来迎合国家政策和被黄牛干扰的市场,以获得较高销售利润,结果推迟了企业生产技术的改进。自2009年起至2015年底,政府对新能源汽车行业投入了334.35亿元的大规模直接补贴资金,有的项目获取的中央补贴与地方补贴之和甚至覆盖了生产成本,这种补贴模式同样沦为无效率的状态,企业并没有实际生产出符合市场需要的产品,而是生产了一些符合政府人为设计的“补贴政策”的新能源汽车,最终补贴资金被典型企业套走了三分之一。

为何这种无效率的补贴制度会一直持续存在?按照美国经济学家诺思的暴力潜能分配论,国家最基本的目标有两个,一是界定形成产权结构的竞争与合作的基本规则,使政治精英租金最大化;二是在第一个目标框架中降低交易费用,使社会产出最大。但诺思(2013)指出在不同的社会秩序下,这两个目标的关系也是不同的。在权利受限的自然国家,组织的创建与运行是人际关系化的,政治精英对租金的获取是通过设立特权而产生的,这种人际关系与租金形式使得国家的两种目标往往是冲突的;但是在权利开放秩序的国家中,创建组织的权利是非人际关系化的,这一性质从根本上改变了竞争的本质,使得政治精英的租金通过创造性破坏产生,这种租金的设立有利于创新与提高生产力,从而国家的两个目标能够同时实现。

现阶段,我国仍然处于权利限制型社会秩序中,现行财政补贴本质上是一种基于人际关系化的特权。直接补贴的数额有限,只能允许较少的一部分企业获得,且补贴对象由政治精英指定,具有明显的事后识别的特征,补贴范围必然沿着已有的人际关系网络展开,而非按企业生产能力进行资源配置,因此大大降低了补贴的效率;而间接补贴覆盖范围比较广,且不需要事后识别,是一种非人际化关系导向的模式。比较而言,直接补贴的过程实际上是利益集团设立特权、限制进入的过程,并且随着政府提供的补贴项目与次数越多,特权等级越明显,权利受限越多,这不仅会增加税收资金的浪费,还会使得市场进入低效率竞争状态,不利于市场的发展。另外,人际关系化会阻碍创新的产生。在已有的人际关系化政治联盟中,新兴利益集团的进入会打破已有的政治利益均衡,破坏租金分配的平衡,因此权利受限秩序天然会阻碍新兴利益集团的崛起;在以人际关系化交换为导向的市场中,由于交易费用比较低,但转型的成本比较高,从而也会抵制创新的产生。因此在现有的补贴制度下,国家无法同时达成两个目标,政治精英往往会为了实现第一个目标而阻碍第二个目标的实现,从而导致了补贴制度的低效率。

在权利限制型秩序下,人际关系化的直接补贴之所以大规模持续存在,主要由于政治联盟对市场干预的需要,以及企业自发与部门建立政治联系的需要,二者形成了设租—寻租的自强化关系,若非对政治精英加强法治,剥离特权,创建非人际关系化组织,这种循环将难以打破。

首先,来看政治联盟对市场干预的需要。我国的经济实际上是建立在资源重新配置的追赶型经济模式上的,“中国奇迹论”反映的高速增长是在政府的激励下保持的,该激励机制充分发挥的前提是自上而下的资源配置模式,具体来看就是给予各个部委制定本行业政策、项目以及补贴的权利,使之能够更好地实现政府确定的追赶目标。在这种资源分配模式的引导下,为获得未来更多的资源以实现利益集团的政策目标,政府的一些部委和主管部门往往成为本产业或行业的代理人,对经济的干预产生惯性。由于资源有限,这样的制度体系导致的显著影响是补贴在企业间与行业间的分配不均。我们根据人民数据库统计了2015年以来中央政府、发改委、国务院及主要部委的文件,摘录了与产业补贴相关的文件资料共52篇,与农业发展相关的有21篇,与制造业相关的有9篇,但根据实际落到企业手中的补贴金额大致比较来看,制造业多于农业。可见尽管中央政府着力发展农业生产,但在与利益集团的博弈中妥协了,补贴趋势仍然没有太多变化。

其次,寻租的高收益与低成本诱致企业建立政治联系。在人际关系化社会发展秩序下,由于资源的配置方式是自上而下的,企业寻租的回报会比较高,而创新付出的成本会很大。因此,当地方政府和部委联盟,向市场抛出财政补贴等“肥肉”,会诱致企业盯住政府的优惠资金,从而借助人际关系化网络进行寻租等非生产性活动,当政治监督不到位时,政治家也会进行设租,迫使企业与部委、地方政府建立更多的政治联系,使得生产性资源闲置、浪费,而寻租—设租模式也在互动中自我强化,造成一个政府—企业的恶性循环。从这一意义上看,我国土地出让制度的形成和改革本身缘于原有城市土地使用制度产权模糊、交易费用高昂、生产力水平低下的低效率特征。由于政府是国有企业的投资主体,政治联系在所有制中就出现了比较大的差异,使得补贴在所有制中不平衡,带来竞争扭曲,降低了市场活力。并不是所有寻租行为都是无效率的,人际关系化补贴构成了有限准入联盟,而非人际关系化补贴则构成了开放准入联盟,前者会形成非生产性寻租行为,而后者会形成生产性尋租行为。当年韩国寻租行为是生产性的,企业家的确从政府干预取租金,但获取租金的唯一途径是他们必须要努力去提高生产效率和国际竞争力,而这种行为与结果对整个经济绩效产生了正的外部效果。

综上,在自上而下的资源配置模式下,政府干预、企业与政府之间密切的政治联系与企业寻租会导致利益集团的强势与体制僵化,制约我国经济社会发展。我国产业财政补贴不仅仅在于数量多少,而在于是一种人际关系化产业补贴。人际关系化产业补贴与非人际关系化产业补贴的性质是不一样的,这种性质也决定了产业财政补贴的绩效。为此,本文将以生产技术效率与生产率作为衡量补贴有效性的指标,并建立计量模型对上述补贴制度的运作机制进行检验。

三、实证研究

1. 计量模型设定

考虑到本文研究的主题,本文参照Kumbhakar & Lovell(2000)所提出的随机前沿模型,研究直接补贴与间接补贴(税收优惠、贴息贷款)对减少生产无效率的影响。随机前沿生产函数模型的一般形式可表示为:

上式中yit表示生产者i在t时期的实际产出,即实际观察到的产出;xit表示为生产所需投入的要素,如果有k种投入要素,一般假定xit=(xit1,xit2,…,xitk);β为带估计系数;f(xit;β)表示生产确定性边界,即确定性前沿产出;误差项νit-μt是两个随机变量的复合结构。其中,νit—N(0,σ2v),独立于投入产出向量;μt为技术无效率项,即无法使产出达到前沿的无效率项。

本文借鉴Battese & Coelli(1995)的一步法效率评价模型,利用极大似然估计进行影响因素的分析,可以解决传统影响因素估计法带来的误差问题。通过对生产无效率项进行计量建模,可以考察那些影响生产无效率的经济变量与交互机制,具体模型如下式:

其中,zit为影响技术效率的外生变量;W0为常数项,W为外生变量系数;ωit为随机变量,一般假定服从iid。由于本文要研究政府财政给予的补贴资助对于生产无效率的影响,因此外生变量包括:财政补贴、政府干预、企业整治联系、企业寻租以及以企业、行业的特征变量为主的控制变量。

生产函数选择超越对数生产函数形式,以尽量降低技术估计的误差,相对准确地估计技术无效率部分,具体形式如下:

根据理论分析与模型设定,本文提出两个实证研究假设:(1)直接补贴与间接补贴对无效率项的影响方向不同,直接补贴增加生产技术无效率项,间接补贴减少生产无效率项,即直接补贴降低生产效率,间接补贴提升生产效率;(2)在政治联系、寻租作用下的直接补贴会促进生产技术无效率。

2. 数据收集与处理

本文所使用的数据来源于国泰安上市公司数据库(CSMAR)、中国知网统计数据库,以2008—2016年A股非金融类上市公司为主要研究样本,最终在剔除异常值及金融行业后,本文确定有2802家上市公司的19069个观察值进入研究。生产方程中的主要变量有:企业总产值(y)、资本(k)、劳动(l);核心解释变量为政府补贴(sub);主要控制变量为政治联系(politic)、寻租(rs)、财政干预力度(govpower)、行业集中度(hhi)、企业年龄(age)、企业所有权性质(soe)、盈利能力(roa)、公司规模(size)以及企业杠杆(lev)等。

基于研究目的,笔者通过对上市公司损益表中政府补助的明细项目原文摘录进行手工筛选、分类,归并出两种主要补贴类型的数据:一类是间接补贴,主要包括明细项目中包含税收优惠、税收返还、税收奖励、贴息贷款等重要词汇的补贴数据,这类补贴的特点是名目单一,补贴对象广泛,具有事后性的特点;另一类是直接补贴,这是现行补贴占比较大的部分,也是本文要研究的主要对象,主要包括除间接数据,以及职工安置费、拆迁费等项目之外的政府补助,如环保类补贴、无名目补贴、专项补贴以及各类奖励。本文扣除了职工培训补贴、拆迁费、安置费等项目,目的是要考察那些无法落实到个人手中使用的直接补贴款项。

3. 实证过程与结果

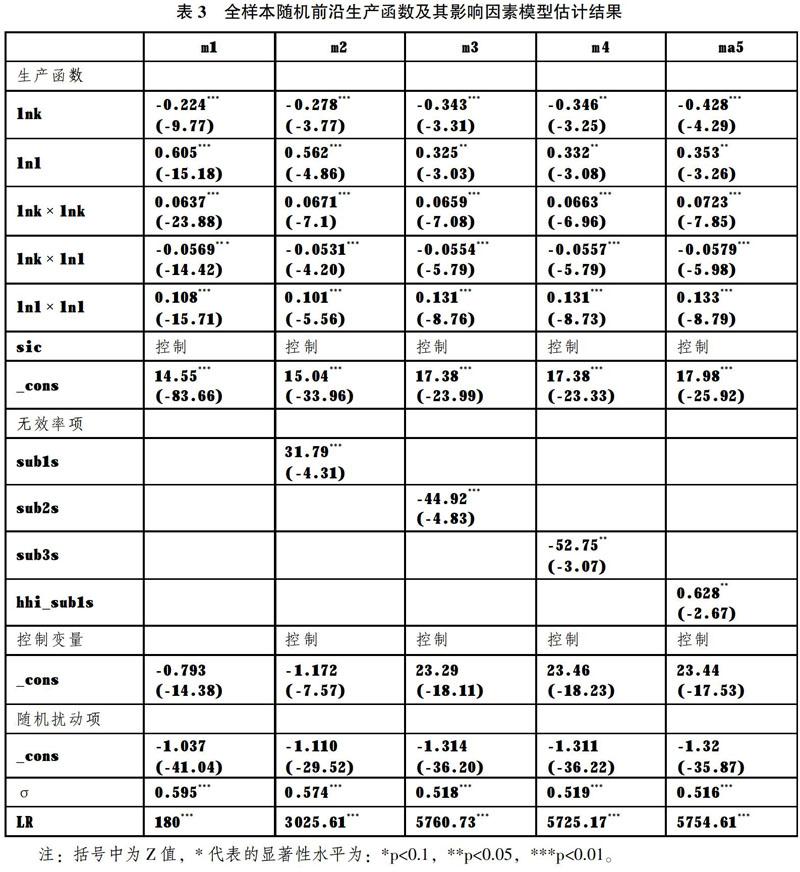

(1)随机前沿分析。我们在回归中均对模型在企业层面上进行聚类,并对一级行业进行控制。首先对随机前沿模型设定进行检验。表3中m1估计了无具体影响因素时随机前沿函数的结果,可以看出,模型的σ值通过了检验,广义似然率远大于临界值,说明与普通回归相比,本文适合使用随机前沿模型。为了检验使用超越对数生产函数模型是否比柯布—道格拉斯生产函数模型更加合适,本文构建了如下假设:βkk=βll=βkl=0,计算发现模型的广义似然比率为1172.56,拒绝原假设,即超越对数生产函数较柯布—道格拉斯生产函数更加合适,且劳动和资本的二次项以及交叉项对产出影响明显,这就说明本文的模型选择是合理的。由m1回归结果得出由生产无效率项导致的波动占总波动之比为56.09%,故有必要探讨影响无效率项的因素。因此,结合本文的研究主题,在m1中分别加入直接补贴(m2)、间接补贴(m3)、创新类补贴(m4),并加入其它控制变量,以讨论补贴方式对无效率项的影响。

由表3中的m2回归结果可知,直接补贴对无效率影响显著为正,意味着对于全行业来说,平均直接补贴增加会降低生产的技术效率。另外,m3与m4模型中间接补贴与创新补贴对生产无效率的影响显著为负,意味着采用事前性的补贴方式或者对创新类生产活动进行补贴,对提升企业技术效率有显著作用,这一结果与本文在理论部分所讨论的补贴制度模式及相应的经济后果相符。

(2)直接补贴对无效率项的影响机制检验。考虑具体的直接补贴的影响机制,本文将衡量政治联系程度的变量与直接补贴程度进行交互回归,以考察在不同政治联系强度下,直接补贴程度对无效率影响的情况。由于制造业样本量大,且属于补贴的重点产业,因此本文以制造业为例进行子样本回归,考察补贴的影响机制,结果如表4所示。

由m2'回归结果可知,直接补贴对无效率项有显著的正向影响,这与假设一致,但不同寻租程度对无效率项有负面作用,考虑到技术无效率实际上是反映企业经营管理制度的效率,因此不排除业务费、招待费的开支有提升管理能力的可能。本文为检验与补贴相联系的寻租对生产技术效率的作用,设计了补贴强度与寻租强度的交互项进行回归m6。在此模型中,补贴对无效率项的影响主要来自于补贴强度主变量系数与相对应的交互项系数之和。观察易知,当寻租程度处于高位时,补贴对无效率的影响为正值,意味着在高度寻租的情况存在时,企业获得的补贴有更大的可能性是來源于寻租所得,因此会降低生产技术效率。根据前文分析,这一方面是由于为了获得补贴而进行的寻租浪费了本应投入到生产的资源,另一方面也由于通过寻租获得的补贴资金不一定能充分投入到生产中去。

由m2'回归结果可知,直接补贴与政治联系强度对无效率项的影响显著为正,进一步考察其交互机制,由m7可知在中等政治联系强度下,主效应与交互效应的系数之和为负数,而高等政治联系符号仍然为正,即存在政治联系下的直接补贴会增加生产无效率。根据上文分析不难理解,当企业与政治市场联系密切时,企业获取补贴的目的并不是单纯地为了发展生产,且政治精英的私人目的也干预着补贴资源的配置,从而影响生产过程对资源的利用效率。另外,在表4的模型中,国有企业的性质、行业集中度增加也会促进生产技术无效率。这与本文的理论分析保持一致。

(3)稳健性检验。首先,本文借鉴Agion et al.(2012)对补贴的定义,以ISIC二级行业中直接补贴的集中程度来衡量直接补贴(hhi_sub1s),这样做的好处是能够体现出行业补贴的集中程度,反映了补贴在企业间分布不均的程度。从表3中ma5模型可知,在控制了寻租、政治联系等变量后,直接补贴集中度对生产无效率项有正向作用,意味着直接补贴越集中,越会阻碍企业生产率的提高。其次,考虑到直接补贴与生产率的关系可能存在样本选择问题,国有企业、成长中的企业、经营亏损的企业更有可能会受到补贴,因此,不仅补贴会影响企业的生产率,而且影响企业生产率的其他变量也有可能影响到补贴。我们观察直接补贴的数据结构可知样本存在断尾的情况,因此本文使用Heckman于1979年提出的样本选择模型来处理模型可能存在的内生性问题,进而检验模型结论是否稳健。根据前文随机前沿模型回归的结果,进一步计算得到企业全要素生产率的值tfp,带入样本选择模型中进行回归,结果如表5所示。在不考虑交互机制时,直接补贴对生产率有正向作用,符合补贴的初始目的,但在考虑与寻租程度、政治联系、政府干预的交互机制时,补贴对生产率的影响系数之和为负,即与本文的第二个假设相符。

四、研究结论与启示

本文针对当前国内财政补贴现状,把我国政府对产业发展的补贴分为人际关系化产业补贴和非人际关系化产业补贴,运用新制度经济学的相关理论建立了一个理论分析框架,旨在阐明人际关系化的补贴制度有碍国家实现社会总产值最大化的目标,实证结果证明:(1)直接补贴相较于间接补贴,对提升生产技术效率存在负面影响;(2)导致补贴无效率存在的机制是通过政治联系、寻租实现的,而这种作用机制体现了人际关系化的补贴制度对社会发展的负面影响。我国财政补贴在提升社会生产率方面的低效率表明,现有的补贴制度是一种“政府导向型”发展模式的体现,与“市场导向型”发展模式相比,该发展模式更容易滋长特殊利益集团势力,使得统治者在实现国家双重目标上产生冲突。政府提供的公共服务是为了降低社会经济发展的交易成本,以实现生产总值最大化,但正如西蒙斯指出的,用国家来补救市场失灵的计划已经扩展到超出公共物品提供与外部效应控制的程度,再分配财富已经成为了政府的主要活动,但这并不能阻止那些本来就富有的人通过政治程序变得更富有。

从深层次看,我国经济转型也对我国财政产业补贴形式产生了重要影响。我国正在从人际关系化制度转向非人际关系化制度。在这个转型过程中,我国大多数产业财政补贴采取了直接补贴的形式,这种补贴就是一种人际关系化制度的体现,这也可以解释为什么我国大约70%的产业补贴都采取了直接补贴的形式。如诺思所说,一种促进非人际关系化交换的制度框架形成了,而非人际关系化交换是政治稳定以及获取现代技术的潜在经济收益所必需的。另一种,人情关系依然是许多政治与经济交换的关键,产生这种人情关系的制度框架在演化中既不能带来政治的稳定,也不能使现代技术的潜力得到持续的发挥。我们的实证分析也验证了诺思的观点,即人际关系化产业补贴不利于实质的、持续的创新。

要改善这种低效率的补贴制度,出发点是要建立一个包容性的社会制度,发展非人际关系化社会秩序,从“政府导向型”发展模式转向“市场导向型”发展模式。政治制度优先于经济制度,包容性社会的政治制度应当是足够多元化与集中化的,既要求权力制约,也需要权力在精英联盟之外的群体间广泛分散与享有。在权利受限的秩序下,我国的政治制度足够集中,但缺乏多元,解决的关键在于制约政府的权力、强化法治建设,这也是发展非人际关系的第一步。同时,包容性的经济制度意味着政府要创造公平竞争环境,鼓励创新。只有当政府处理好与市场的关系时,才能构建起抵御利益集团的制度体系,实现经济的长期发展。

注释:

① 贾丽:《高库存成产业后遗症 智能家居成本高难规模化》,《证券日报》2016年3月11日。

② 邵敏、包群:《政府补贴与企业生产率——基于我国工业企业的经验分析》,《中国工业经济》2012年第7期。

③ 毛其淋、许家云:《政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角》,《中国工业经济》2015年第6期。

④ 黎文靖、鄭曼妮:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》2016年第4期。

⑤ 余明桂、回雅甫、潘红波:《政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性》,《经济研究》2010年第3期。

⑥ 唐清泉、罗党论:《政府补贴动机及其效果的实证研究——来自中国上市公司的经验证据》,《金融研究》2007年第6期。

⑦ 张洪辉:《上市公司的财政补贴:“雪中送炭”还是“锦上添花”?》,《经济评论》2015年第3期。

⑧ 宋凌云、王贤彬:《产业政策如何推动产业增长——财政手段效应及信息和竞争的调节作用》,《财贸研究》2017年第3期。

⑨ 周亚虹、蒲余路、陈诗一、方芳:《政府扶持与新型产业发展——以新能源为例》,《经济研究》2015年第6期。

⑩ 孔东民、刘莎莎、王亚男:《市场竞争、产权与政府补贴》,《经济研究》2013年第2期。

卢现祥:《对我国产能过剩的制度经济学思考》,《福建论坛》(人文社会科学版)2014年第8期。

P. Aghion et al., Industrial Policy and Competition, American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(4), pp.37-43.

张同斌、高铁梅:《财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整》,《经济研究》2012年第5期。

柳光强:《税收优惠、财政补贴政策的激励效应分析——基于信息不对称理论视角的实证研究》,《管理世界》2016年第10期。

C. Bernini et al., Public Subsidies, TFP and Efficiency: A Tale of Complex Relationships, Research Policy,2017, 46(4), pp.751-767.

成力为、李翘楚:《企业研发投入结构特征与经济增长模式——基于中国与主要国家企业研发数据的比较》,《科学学研究》2017年第5期。

诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,上海格致出版社2014年版第40、40页。

达龙·阿西莫格鲁:《制度视角下的中国未来经济增长》,《比较》2014年第5期。

韦森:《中国经济高速增长原因再反思》,《探索与争鸣》2015年第1期。

卢现祥:《供给侧结构性改革:从资源重新配置追赶型经济转向创新驱动型经济》,《人文杂志》2017年第1期。

杨瑞龙、陈宇峰:《2005年度克拉克奖得主埃斯莫格卢的生平与学术成就》,《经济学动态》2005年第7期。

卢现祥:《寻租阻碍中国自主创新——基于制度视角的分析》,《学术界》2016年第1期。

刘向南、单嘉铭:《我国土地出让制度变迁:一个制度经济学解释》,《湖南科技大学学报》(社会科学版)2017年第2期。

戴维·瓦尔德纳:《国家建构与后发展》,吉林出版集团2011年版,第11页。

S. C. Kumbhakar and C. A. K. Lovell, Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, 2003, pp.8-10.

G. E. Battese and T. J. Coelli, A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics, 1995,20(2), pp.325-332.

蘭迪·西蒙斯:《政府为什么会失败》,北京新华出版社2017年版,第47—53页。

德隆·阿西莫格鲁、詹姆斯·A·罗宾逊:《国家为什么会失败》,湖南科学技术出版社2015年版,第330—335页。

作者简介:卢现祥,中南财经政法大学经济学院院长、教授、博士生导师,湖北武汉,430073;尹玉婷,中南财经政法大学经济学院博士研究生,湖北武汉,430073。

(责任编辑 陈孝兵)