中国画隐士形象的审美形态

李清振(四川大学 艺术学院,四川 成都 610040)

石天锐(四川大学 艺术学院,四川 成都 610040)

中国自古多隐士,隐士最早出现于商周时期。隐士多是早期的道家人物,他们同黄老一样,崇尚自然无为的人生态度,选择避世修身的生活方式。庄子曾对“隐士”进行过阐释:“隐,故不自隐。古之所谓隐士者,非伏其身而弗见也”。(《庄子·缮性》)《辞海》释“隐士”为“隐居不仕的人”。李延寿《南史·隐逸》记载:“(隐士)须含贞养素,文以艺业。不尔,则与夫樵者在山,何殊异也。”还称他们:“皆用宇宙而成心,借风云以为气”。[1]《周易》中说:“天地闭,贤人隐”,并夸赞他们:“遁世无闷”“高尚其事”(《周易·上经·坤》)。他们是有才能、有学问、能够做官而不去做官的人,是隐居不仕之士。他们才华横溢、声名显赫,却因为种种原因,无意仕途归隐山野,研学著说,过着闲逸、自由、放浪的生活。即使朝廷有诏令,他们也以淡泊名利、超然物外的贤者形象无动于衷,而这些隐士也往往被人赞誉为真正的隐者,在中国历史上享誉美名。

现存关于隐士的绘画大体可以分为三类:第一类取材于他的作品;第二类取材于他的遗闻轶事;第三类是隐士的肖像画。从这些以隐士为题材的绘画作品中可以看到,隐士在画家心目中的影响及其地位非常高。所以,探讨隐士的绘画形象,把它作为中国文化的一个特殊符号,隐士具有在绘画中所表现出的特殊艺术形态,以及其在历代社会中所产生的广泛影响,都具有研究的必要性。

隐士具有与常人不同的处世方式、审美心胸和品藻。他们隐逸的生活状态是闲逸、恬淡、无为、旷达、不羁及超然世外的人生志趣,历朝历代受世人仰慕,同时也成为历代中国绘画艺术家捕捉的重要艺术题材。在中国绘画史上,隐士形成了审美创造趣味很强的人物形象,隐士的思想和行为都归附于黄老道家的哲学审美范畴。他们博学多识、通哲明道、恬淡、无为。隐逸成为他们逃避世俗,修身养性、安身立命的最佳途径。中国绘画史上对于隐士的描写主要有许由、巢父、伯夷、叔齐、老子、庄子、商山四皓、竹林七贤、竹溪六逸、陶渊明等。鉴于画家对隐士无为精神的崇拜,自古都有为隐士颂德、画像的习惯,歌颂隐士淡然、无为的审美胸怀及其自然、洒脱的思想品格。

一、孙位对“竹林七贤”的“放浪”表达

“竹林七贤”是指中国魏晋时期七位名人高士,包括:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸。七贤才情过人,饱读诗书,通玄明哲,悟道自然。常聚在当时的山阳县(今河南修武一带)竹林之中,肆意酣畅,谈玄论道,释老解庄。故世称“竹林七贤”。七贤的政治思想和生活态度不同于建安七子,他们大都“弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达”[2]。竹林七贤虽然没有被史书《隐逸传》所载入,但他们七人在行为上放荡不羁,孑立独行,展现了隐士的真情和自我。他们高情远趣,率性玄远,“不崇礼典”[3],被世人列为隐逸的典范。如阮籍“傲然独得,任性不羁”;[3]阮咸“任达不拘,以竿挂大布犊鼻于庭,以大盆盛酒,圆坐相向,大酌更饮”;[3]刘伶“放情肆志,常以细宇宙齐万物为心。常乘鹿车,持一壶酒,使人荷鍤而随之,谓曰‘死便埋我’”;[3]王戎“任率不修威仪,不拘礼制”;[3]山涛“饮酒八斗方醉”。[3]

竹林七贤的“隐”意味着魏晋文人士大夫“玄学”审美状态下的人生觉醒。同样,它也是中国文化艺术审美创造的觉醒。中国文化艺术的发展,在魏晋“玄学”审美思想影响下,得到了跨越式的进步与发展。他们促成了艺术家恬淡、安逸、自然、无为的审美心胸,激发了艺术家审美通向自然、描绘自然的技艺创造兴致,诫世倡德的同时,抒发了艺术家对大自然的热爱。正如《高逸图》残卷后的题跋,高度赞美了画家的高尚品德和精湛的艺术风格:“孙位为人疏野旷达,故其所作高逸图,笔意古劲,有傲睨八极之气。”竹林七贤,在生活中寻找到了自我、自主的生命存在感,朝政的更迭不再是他们忧心、关注的对象。他们也不再拘于孔儒的约束,处处以道家“自然无为”的思想境界来彰显自我的性情。正如《晋书》王戎所说:“圣人忘情,最下不及于情,然则情之所终,正在我辈。”[3]嵇康说:“君子行道,忘其为身。君子之行贤也,不察于有度而后行也;任心无邪,不议于善而后正也;显情无措,不论于是而后为也。是故傲然忘贤,而贤与度会,忽然任心,而心与善遇,傥然无措,而事与是俱也。”[3]竹林七贤在个性释放中寻找到自我的存在,完美展现了魏晋风度的潇洒与逍遥。从而也就使得竹林七贤的主题在魏晋以后的艺术家如陈洪绶、仇英、任伯年等画家笔下,不断阐释、描绘,不断再现“竹林七贤”的闲逸形象。

我们从孙位《高逸图》残卷中可以看到,“竹林七贤”的隐逸和才情的流露,更加显示出他们的隐士风度。绘画场面是对逐个人物坐姿情态的刻画,笔墨线条如春蚕吐丝,似行云流水,纵率缥缈。三贤因时代久远遗失,图中剩余四贤分别为山涛、王戎、刘玲和阮籍。他们皆素服悦面席地而坐,表现出七贤洁白脱俗、优雅平和、逍遥自在、旷达不羁的隐士形象。他们每人旁边有一小童扶持,以显隐士高贵。环境静穆优雅。从左至右第一人为饮酒放浪的阮籍,裸足跌坐,双手持扇,神采秀逸,胡须飘荡,戎眼爛爛,面露笑容,若有所思。旁边画一童躬身奉酒,隐逸不失尊贵。体现了艺术家追求安逸享乐的思想本性。第二位是写《酒德颂》的刘伶,手捧酒杯,皱眉沉思,并回头作欲吐之状,旁有童子捧盂欲接。体现了他时常与酒为伴,不问世事的高逸放浪。第三位为“不修威仪,善发谈端” 的王戎,旁有童子抱书卷。第四人是崇尚老庄“介然不群”的山涛,上身袒露,披襟抱膝,头微仰向前,作凝视状,露出放诞、傲睨之气。作者通过对各个人物神情、形态的描绘将不同人物的个性特征和清高、傲慢、放荡不羁的精神状态刻画的恰如其分。虽然作者运用了唐代艺术家惯用“富贵”华丽的表现方式,如坐垫、衣服、器物、侍童等名贵而华丽,但却丝毫没有降低隐士的清淡、风雅形象和魏晋七贤的审美品格。

历代画家抓住竹林七贤的隐逸特点,塑造了高士相聚竹林,把酒言欢,谈玄论道的清净场面。同时还利用竹子本身所具有的君子般的高贵品德作为衬托,进行了各种人物形态的审美创造。竹子高洁,自古被哲学家、艺术家所赞美:“竹之为物,非草非木,不杂不乱,虽出处不同,盖皆一致。散生者有长幼之序,丛生者有父子之亲。密而不繁,疏而不陋,冲虚简静,妙粹灵通,其可比得于全德君子矣。”[4]《高逸图》人物背景后,孙位描绘了竹子的葱绿和太湖石的灵奇,展现了竹子的高风亮节和灵石的自然审美品德。

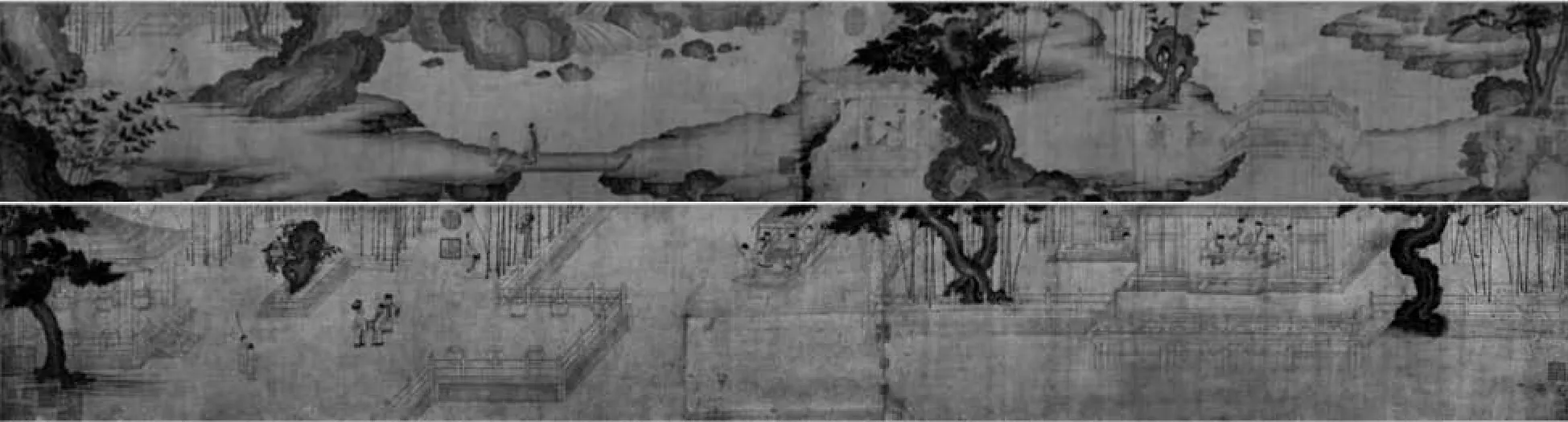

图1 唐 孙位 《高逸图》 45.2cm×168.7cm 上海博物馆藏

图2 宋 李公麟 商山四浩会昌九老图,尺寸30.7cmX238cm,辽宁省博物馆藏

孙位《高逸图》七贤人物绘画的审美创造,充分体现了艺术家对贤人隐士的尊重,他们利用自己笔墨的审美塑造,刻画出了一个个高人隐士的优美形象。

此后,明代仇英、陈洪绶及清代任伯年、沈宗骞等知名画家,都绘画《竹林七贤》图,呈现了七贤相聚竹林的闲逸场景。

二、李公麟笔下的隐士旷达不羁形象

北宋李公麟画《商山四皓、会昌九老图》,此图卷以白描手法分别画秦末汉初四高士避乱隐居商山的故事。“商山四皓”指的是秦末的遗民,因避秦苛政而退隐山林,他们分别是东园公唐秉、甪里先生周术、绮里季吴实和夏黄公崔广四位著名隐士。他们不愿意做官,长期隐藏在商山,出山时已经80有余,眉皓发白,故被称为“商山四皓”。刘邦久闻其大名,曾请他们为官而被拒绝。后被吕后用张良计将他们请出辅佐太子,从而打消了刘邦另立太子的念头。四皓的隐退与进入宫廷都获得成功,这在历代士夫文人心目中产生了深刻的影响。他们或退隐山林以去危求安,或从政以辅佐君主定天下,无论四皓退隐山林还是身在朝堂与君王共处,都成为历代土夫文人遵依、效仿的价值典范。所谓的《会昌九老》,是以唐代会昌年间,以诗人白居易、胡杲、吉皎、郑据、刘真、卢真、张浑、李元爽、释如满九人组成。并按他们的性格特点进行统一绘制的“老人图”,宋代画家以《会昌九老图》绘制的作品特别多,还有一些画家将《商山四皓》和《会昌九老》一起合画,李公麟就是一位这种绘画的典型代表。事实上九老没有做到“四浩”的淡泊名利和逍遥无为的人身品格。严格意义上讲“九老”还不能作为隐士的身份去看待。但在这幅画卷中,李公麟给了《会昌九老》同样隐士的形象,这里我们也一同把“九老”按照隐士的身份进行艺术研究。

我们在《宣和画谱》著录中也能看到,当时流入宣和内府收藏的《商山四皓》题材绘画,就有二十余幅。李思训、王维、石恪、孙可元、祁序、支仲元、李公麟等画家均有作品。流传至今的绘画有李公麟的《商山四皓会昌九老图》(辽宁博物馆)、马远的《商山四皓》(海外)、戴进的《商山四皓》)(故宫博物院藏)、戴进的《商山四皓并四聘图》五轴、吴伟的《商山四皓》、萧晨的《商山应聘图》等历代名人“四浩”作品。可见商山四皓隐逸、旷达不羁、自然无为的隐士品格,对艺术家的影响至深。

图3 宋 李唐《采薇图》27.2×90.5cm 上海博物馆藏

这里,我们以南宋李公麟的《商山四皓图》为例,对隐士的艺术形象进行分析。此卷经宋、元、明流传过程不详,明末清初曾为黎惟敬、高鉴、钱士弘、星严、梅清等诸家传藏,《石渠宝笈重编》《石渠随笔》均有著录。此卷描写四皓及九老一同幽隐恬淡的隐居生活,突破了时间和空间的限制,用现在的词语形容叫穿越。四皓、九老或旧友重逢问候、谈笑风生;或二隐乘船对弈,思、悟各显;或读书作画、观览品赏;或策杖踏游;或抚琴听乐;完全是当时文人土夫所向往的隐士的闲逸、自然无为的生活写照。笔法工谨精细,白描勾勒,人物形神兼备、清秀典雅。隐士衣领、袖口运用水墨晕染,十三隐士均头戴墨色深重的老人帽,明确突出了隐士的高风亮节的优雅形象。

李公麟对这幅画的外部环境,是以界画的笔法进行的一系列刻画。水榭、房舍、板桥、河堤、护栏、石凳乃至屋内的陈设交代得一清二楚,不论整体还是细部都描绘得精微准确,几乎可以按图构建。画家不仅对建筑的构造和制作方法非常熟悉,而且已经注意通过高超的写实技巧和一定程度的透视画法,更为真实地表现建筑物的立体感和通透感。匀细的线条力度有力地刻画了建筑物的复杂结构,这种水墨白描的建筑画法一直延续到元代,并发展到了极致。

《会昌九老图》是宋代继《商山四皓图》以来,被一再绘制的又一有关老人历史题材的图画。如果说《商山四皓图》是文人士夫的理想抱负不能得以实现而对隐逸的向往,那么,《会昌九老图》则是文人士夫成引退后,对林下山野的安闲享乐写照。

三、李唐笔下隐士的闲逸、清高——伯夷、叔齐

伯夷是商末孤竹君的长子,最初孤竹君欲立次子叔齐为继承人,叔齐却让位于伯夷,伯夷以为逆父命,遂逃之。而叔齐亦不肯立,亦逃之。后来武王克商后,天下归周,而伯夷、叔齐耻食周粟,逃隐于首阳山,采集野菜而食,最终,饿死于首阳山。他们舍弃官禄,逃避世俗。坚守以孝为道,以长为先的仁人情怀。

历史上关于画家对伯夷、叔齐隐士形象的描写非常广泛。而南宋画家李唐对二隐的清高、无为品格的艺术表达更是独到。李唐利用手中笔墨,将隐士伯夷、叔齐的隐逸故事与隐士精神,进行了中国绘画形式的艺术塑造。李唐结合山水所具有的灵性和玄幽,进行了人物绘画形式的刻画。绘制成一幅在山水幽深背景下的隐士形象——《采薇图》。

图4 石涛《渊明诗意图册》27cm×21.3cm 故宫博物院藏

李唐所画《采薇图》,主要刻画伯夷、叔齐闲坐于石上,四周古木参崖,藤萝苍翠绕璧,二隐面部表情自然祥和、安乐、闲逸,坐姿斜仰各自有异。画面右侧,画一壮松,老根斗力,顽强入石。左侧为一棵形状奇异的枫树,叶茂苍翠,勾叶涂彩,聚散朴美。伯夷背靠树干,两手抱膝,叔齐身体向前微倾,左手微指前方,两人之间梧桐、松针垂垂落下。叔齐身后左侧也隐约可见柏树垂叶,崖石之下有蜿蜒小溪流水。图中伯夷、叔齐神情凝重、沉峻。二隐人物线条刻画苍劲有力、虚淡有质。衣服线条虚行至关节处以方折转出,爽朗刚硬。画面所绘树干下笔清苍润实,枝叶疏落有致,山石立体形式感强,坚硬如铁。松树先用重墨粗笔勾出枝干,鳞纹覆盖,再用浓淡不同的色彩晕染,显得浑厚苍劲,用笔充满劲力。

李唐画中对苍松巨石的坚硬骨感的刻画,在表达北方山水山高林密、幽崖磐石易于隐居的同时,更加突出了南宋早期实景山水绘画的技艺审美形态,与隐士的高逸、闲静形成了鲜明的对比,极大地增强了画面的艺术感染力。

树下伯夷、叔齐挖掘薇菜所用的竹篮、工具,描绘清晰。表达了深山老林隐居的清苦和简约。叔齐前方枫树造型奇异,枝干树叶呈两边分开式,浓郁茂密的枝叶空隙中,透露出两位素服悦颜的依石而坐的老者。显现出伯夷、叔齐的闲逸、安乐之容和自然、无为的高洁情怀。隐士,作为中国特殊传统文化精神形象的艺术形式被描绘出来。伯夷、叔齐两位隐逸之士,在李唐笔下散发出了浓郁的艺术审美气息,表现出隐士万世风范、千古楷模的人文主义审美品格。

南宋初期,宋王朝南渡,不少时人忘记国仇家恨,争相谋取私利,作为画院画家的李唐,主张绘画的有现实意义表达形式,唤醒了百姓的“自然无为”意识。隐士忘却功名利禄,追求老庄所倡导的“恬淡”“无为”“坐忘”“慎独”[6]的道家审美思想。《采薇图》隐士人物形象鲜明,除刻画出主体人物的隐士形态的高尚品德之外,所绘背景山水,也蕴含着深刻的比德审美含义。画面松柏的高洁、枫树的曲美和梧桐的高洁,都代表了画家李唐的审美心胸和艺术表现手法。荆浩赞美松树:“(松)倒挂未坠于地下,分层似叠于林间,如君子之德风也。”[6]607“松者,公侯也,为众木之长。亭亭气概,高于盘上空,铺势霄汉,枝迸而覆挂,下接凡木,以贵待贱。如君子之德,周而不比。”[7]同时梧桐有象征高洁美好品格之意,如《诗经·大雅》:“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”[8]以及“以贵诗赋,君子之风。风清匪歇,幽音凝空。柏之生也,动而多屈,繁而不华,捧节有章,文转随日”。[6]610

图5 石涛《渊明诗意图册》27cm×21.3cm 故宫博物院藏

中国人物、山水,都因心造势,因情造境。画面气韵雅洁,人物高古而神采,塑造了隐士特有的闲逸、清高审美形态,描绘了隐士的音容品貌,颂扬了隐士的自然无为的审美精神。清翁方纲为此画题跋曰:“西山萧寥水雪冷,两人相对形与影,薇掘半框孰记之,万古此心长耿耿”。

四、石涛笔下陶渊明“超然世外”的审美塑造

陶渊明,东晋浔阳三隐士之一。他的隐,正是他诗中 “形居尘俗而栖心物外”的心隐。他笔下的诗,充满了生命激情,表现了其自然朴实的人生境界。对待功名利禄超然世外,质朴中透露着对人生的淡然感悟。唐代郑虔曾绘《陶潜像》,《宣和画谱》卷五载:“画陶潜风气高逸,前所未见。非醉卧北窗下、自谓羲皇上人,同有是况者,何足知若人哉!此宜见画于郑虔也。”李公麟也曾绘陶渊明《归去来兮图》,《宣和画谱》卷七载:“公麟画陶潜《归去来兮图》,不在于田园松菊,乃在于临清流处。”[9]故宫博物院现藏石涛的《渊明示意图册》,画中对陶渊明隐逸的超凡脱俗形象,通过山水画人物点境的形式,寥寥几笔就将陶渊明这种超然世外,平淡、闲逸的性情和隐士生活环境,描绘得惟妙惟肖。石涛的这两幅册页作品,是他根据陶渊明的诗意所画。石涛取陶渊明《拟古》诗(其五)一节作为画境来源,并跋文提款记之。内容为:“东方有一士,被服常不完。三旬九遇食,十年著一冠。”[10]

魏晋南北朝时期文人士大夫均有抚琴之好,隐士更有所长。陶渊明作为晋代大隐具其嗜好,更加显示其隐者身份。《晋书》陶潜传中曾有记载:“尝言夏月虚闲,高卧北窗之下,清风飒至,自谓羲皇大人。性不解音,而畜素琴一张,弦微不具,每朋酒之会,则抚琴而和之,曰:‘但识琴中趣,何劳弦上声!’”。[3]石涛在画面中恰恰表达的就是陶渊明这种超然物外的人物品藻和玄远的山水审美意境。画中描绘陶渊明与友人着白衣坐草庐中,作抚琴吟歌、谈玄论道之趣,屋外松菊环绕,幽静雅趣。正如王文治在后的题跋:“静听涛声翠霭阴,松风一曲寄琴心,先生已琴中趣,何事泠泠弦上音。但得琴中趣,何劳弦上声,良友讁至,正襟危坐,挥塵清谈,得此知音,快我心曲。”王文治通过对石涛此画的提拔,把绘画意境引向高远,魏晋隐士的“清谈”玄鉴审美风尚明显裸露,文人士夫内心的忧愤与伤感,化为隐士听涛抚琴的畅 快。

图5画意取材于陶渊明《饮酒》诗(其五):“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辩已忘言。”方位中有左西右东之说,图中陶渊明正手持菊花,闻其芳香,菊篱之上房屋旁有一棵高大的柳树发着新芽,菊篱之外有墨竹层生,红梅伸展开来。画上石涛自题“悠然见南山”,画面感如王文治题跋“黄菊东篱已著花,醉余拄杖憩山家,怡情最是南山色,秋柳西风夕照斜。”

石涛在悠悠南山盛开的菊花丛中,“采菊东篱下”的场景,画中有隐约可见的瓦房,菊花描绘用藤黄色彩画出深浅变化,菊花本身就有着孤高性傲,幽芳、清洁、疏世远俗的性格特征。王概赞美菊花:“慕其幽芳,寄与笔墨,不因脂粉,愈见清高。更觉傲霜凌秋之气,含之胸中,出之腕下,不在色相求之矣。”[11]石涛绘画图中,菊花形态多样,写意的花瓣,线条勾勒的花叶,将菊花的姿态描绘的精彩艳丽。王概还认为,只有胸中有菊的人才能将菊花的傲气释放出来,“画之者,当胸具全体,方能写其幽致。”[11]画面中陶渊明手拿一朵菊花放在鼻端,正嗅其香矣。画家把陶渊明的隐士形象巧妙地推向了安闲、无为、超然世外的一种审美境界。

结 语

我们通过历代艺术家对隐士、贤者的形象描绘,看到了伯夷、叔齐的闲逸、无为;竹林七贤的放浪形骸,桀骜不驯;商山四皓、会昌九老的旷达不羁;陶渊明的平淡悠闲和超然世外的风骨。他们代表了不同时代不同隐士的行为和思想倾向。画家对人物形象和绘画背景的巧妙结合,将隐士的博学多识、自然无为、孤傲不羁的品格转化为画家笔下形神兼备的美术作品,彰显了隐士在魏晋南北朝形成的“玄学”人物审美品格、品藻、风神、风骨、气灵、气骨、秀骨的艺术审美形态。同时,也表现了作者对超然世外隐士审美情怀的向往。

[1] 李延寿.南史[M].北京:中华书局出版社,1974.

[2] 顾炎武.日知录·正史[M].北京:商务印书馆.

[3] 晋书[M].北京:中华书局,1982.

[4] 周积寅.中国历代画论·(元)李衔<息斋竹谱>[M].南京:江苏美术出版社2007.

[5] 道德经[M]//庄子.北京:中华书局出版社.

[6] 荆浩.笔法记[G]//俞剑华.中国画论类编.北京:人民美术出版社,2016:607.

[7] 韩拙.山水纯全集[G]//俞剑华.中国画论类编.北京:人民美术出版社,2016:689.

[8] 诗经.大雅[M].周振甫,译注.北京:中华书局出版社,2002.

[9] 宣和画谱:卷七[M].俞剑华,注释.北京:人民美术出版社,1964:131-132.

[10] 陶渊明诗集笺注·拟古[M].北京:中华书局,2011.

[11] 王概,等撰.芥子园画谱[M].