中国环境侵权责任制度的法经济学分析

翟甜甜

一、问题的提出

如果经济学家把由私人协议之外造成的伤害叫做外部性[1]178,那么在利用环境资源的过程中对他人人身、财产造成的损害便是外部性的典型代表。当利用行为使他方付出了代价而又未给以补偿时,便产生了生产的外部不经济性。在法经济学的视角下,高效率的环境侵权责任制度的目标是威慑和激励,手段是外部成本的内部化。即基于理性经济人的假设,通过使环境侵权责任人承担损害责任使经济活动所需的环境要素和由此产生的社会后果成为市场主体成本的组成部分,从而对潜在的侵权人产生威慑和激励,促进损害预防水平趋向社会最优预防,以实现社会成本的最小化和社会净收益的最大化。

目前,中国的环境侵权责任制度在追究环境污染者法律责任、激励其优化预防水平预防环境损害和对环境损害进行事后救济方面发挥了重要作用。《侵权责任法》明确了环境侵权责任的归责原则、举证责任、环境共同侵权责任以及减免责事由。但《侵权责任法》将环境侵权的原因行为限于环境污染,无法通过扩大解释适用于破坏生态致害案件[2], 造成了法院对环境侵权案件受案范围的不足[3-4]。对此,2015年1月1日起施行的《环境保护法》第64条规定:“因污染环境和破坏生态造成损害的,应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任”,以准用性规范和特别立法的方式将破坏生态造成损害的行为纳入环境侵权责任的范围[5]302。随后,最高人民法院制定的《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》和《关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》也将“环境污染”和“生态破坏”并列为环境侵权的原因行为[6]。

然而,从法经济学的角度分析,目前中国的环境侵权责任制度亦存在一定的不足之处,损害预防水平尚未达到最优的程度。一方面,环境侵权因果关系举证责任的分配规则易导致无效率的、过度威慑性的后果;另一方面,强制性环境责任保险制度的缺失,往往使适用无过错责任原则的环境侵权责任制度失去其应有的威慑力。

本文从法经济学的视角将内化外部成本、威慑和激励潜在的环境侵权人采取最优预防水平设为环境侵权责任制度的目标,将法经济学的相关研究与中国的环境侵权责任制度的具体规定相联系,基于理性经济人的假设,分析这些制度规则在促进潜在的环境侵权人采取最优的损害预防水平以实现社会成本最小化方面的作用程度和不足之处,并从法经济学的视角为完善当前中国的环境侵权责任制度提供相应的建议。

二、基本模型的构建

侵权责任法的经济目的在于,通过让侵权人补偿受害人,将那些由于未能防范而造成的伤害的成本内部化。当侵权人不得不内化他们所造成的伤害的成本时,他们就有动力去在有效率的水平上进行安全的投资,以最小化事故的社会成本[1]178。

环境侵权事故的成本由两部分组成,一部分是行为人预防损害事故的发生而产生的预防行为成本,另一部分是预期伤害成本。影响这两部分成本的变量是行为人的预防水平。因此,下文参照法经济学研究中的关于侵权行为的预期伤害函数模型[1]189,以预防水平作为基本变量,构建基本的环境侵权成本内部化模型,具体探讨在内化外部成本的过程中,预防水平对于预防行为成本、预期伤害成本以及事故总成本的影响。

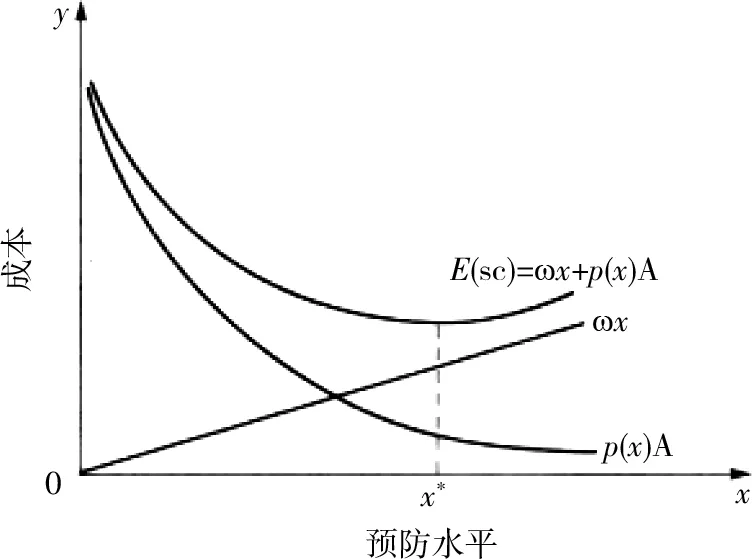

图1 环境侵权损害最优预防函数

将x设为侵权人的预防水平,将y设为环境侵权事故的总成本。预防成本每单位ω元。为了简化分析,假定ω是一个常数,不会随预防水平x的变化而变化。因此,ωx等于花费在预防措施上的费用,即预防成本。用p表示事故发生的概率,那么随着预防水平x的提高,p的值会下降。这样,p=p(x)即x的减函数。若用A表示事故造成伤害的货币价值,A乘以p等于用货币价值表示的伤害的预期值,即预期伤害成本。用E(SC)表示事故的预期总成本,那么E(SC)=ωx+p(x)A。最优预防函数模型如图1所示。

图1中,横轴表示预防水平x,纵轴表示环境侵权事故成本的货币价值,表示事故预防成本ωx的图形是一条过原点的直线,斜率为ω。随着预防水平的提高,事故预防成本不断增加。表示预期伤害成本p(x)A的图形是一条向右下方倾斜的曲线,表示预期伤害随着预防水平的提高而不断下降。表示预期社会总成本的曲线在图1中可由ωx线和p(x)A曲线在每一个预防水平x上垂直相加而得,其结果是一个U形曲线。由于预期总成本曲线是U形的,在U形的最底端必有一个x值存在。这个值在图1中标为x*,代表使事故预期总成本最小化的预防水平。因此,无论是侵权人达到最大的预防水平还是完全不预防,其结果都是缺乏效率的。经济学上高效率的环境侵权责任制度应该能够促使侵权人采取x*的预防水平。

三、中国环境侵权责任制度影响预防水平的考察

在环境侵权责任制度中,影响侵权人预防水平的因素主要包括环境侵权责任的归责原则、环境侵权因果关系的举证责任分配、环境共同侵权责任的承担、减免责事由等方面。此外,环境责任保险制度也是影响环境侵权责任制度效果的考量因素。

(一)环境侵权责任制度的归责原则对预防水平的影响

法经济学学者将侵权事故分为单方事故(unilateral accident)和双方事故(bilateral accident),分别分析在两种情形下不同的归责原则对于激励行为人采取最优预防水平的作用程度[7]。所谓单方事故,是指事故的发生几率和严重性仅受侵权人而非受害人行为影响的事故[7]。双方事故,是指事故的发生几率和严重性既受侵权人行为影响,也受受害人行为影响的事故。预防水平由注意水平(care level)和行为水平(activity level)组成[7]。在环境侵权案件中,只有污染企业等侵权人通过产业活动影响着侵权事故发生的可能性和严重程度,或者至少侵权人对事故风险的影响要远远大于受害人。因此,本文将环境侵权事故归类为单方事故,并以此为前提具体分析过错责任原则和无过错责任原则对于侵权人预防水平的影响。

法经济学的相关研究表明,在单方事故中,无过错责任原则能够引导侵权人采取社会最优注意水平和行为水平,取得社会最优的结果。相比而言,虽然过错责任原则能够有效地激励侵权人采取法律规定的合理的注意程度(due care),但是并不会促使侵权人考虑其行为水平对事故损害产生的影响。因此,就促进侵权人最优预防水平而言,无过错责任原则优于过错责任原则[8]。这是因为,在过错责任原则下,只要侵权人尽到了法律规定的合理注意水平就可以免予承担责任。其承担的成本仅为预防成本,而不包括预期损害成本。因此,其不会采取超出该合理注意水平的注意,也不会考虑行为水平对事故损害的影响,因为这意味着预防成本的增加。在无过错责任原则下,无论侵权人是否有过错,其都要为事故造成的全部损害承担责任。其所承担的预期成本等于预期总成本,即预防成本和预期损害成本之和。因此,他会采取最优的注意水平和最优的行为水平,以促使其所承担的成本最小化,这与侵权责任制度促进事故总成本最小化的社会目标是一致的。在环境侵权责任制度中也并非例外,无过错责任原则比过错责任原则更能促使环境侵权人采取最优预防水平,更符合社会成本最小化的目标。法经济学的这一研究成果在一定程度上解释了欧洲和美国的学术界、判例法和成文法将无过错责任原则作为环境损害归责原则的倾向[9]。

我国环境侵权责任的归责原则经历了从过错责任原则向无过错责任原则的转变。《民法通则》第124条规定:“违反国家保护环境防治污染的规定,污染环境造成他人损害的,应当依法承担民事责任。”其要求环境侵权责任的构成以违反环境保护法规为要件,违反法律规定意味着主观上具有过错,因此该条实质上规定的是过错责任原则。然而,1989年《环境保护法》以及《海洋环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等环境单行法规规定的却是无过错责任原则,并不以违反法律规定作为环境侵权责任构成要件。但是,司法机关一般认为后者的规定由于与《民法通则》规定不一致而未予在司法实践中适用[5]301。例如2005年张德新、吴小健诉福建移动通信有限公司南靖分公司电磁辐射污染和噪声污染环境侵权案中,南靖县人民法院以“被告未违反国家保护环境法律规定污染环境”为由驳回了原告诉讼请求[10]。 为此,《侵权责任法》第65条规定:“因污染环境造成损害的,污染者应当承担侵权责任。”其明确了环境侵权适用无过错责任原则。因此,目前我国环境侵权责任的归责原则是无过错责任原则,符合上述的实现社会最优预防的目标。

(二)环境侵权因果关系的举证责任分配对预防水平的影响

在环境侵权责任适用无过错归责原则的情况下,施害行为与损害事实之间的因果关系便成为确定是否构成环境侵权责任的最后标准。《侵权责任法》第66条规定了环境侵权责任因果关系推定和举证责任倒置规则,若侵权人不能证明其行为与损害结果之间不存在因果关系,便推定因果关系的存在。依据全国人大法工委以及最高人民法院对此条的解读,受害人仅对污染行为与损害事实承担举证责任,至于因果关系,无须承担任何证明责任[11-12]。

基于环境侵权案件的复杂性和特殊性以及双方当事人经济、技术及信息的不对称性,确立对因果关系证明的举证责任倒置规则,初衷在于矫正双方当事人举证能力不相当所带来的失衡,使得原告获得司法救济的机会公平合理[13]324。这似乎符合了公平正义的法学目标。然而,事物之间的常态关系是推定的基础,因果关系推定的前提也是基础事实与待证事实之间的常态关系。环境侵权因果关系推定和举证责任倒置并不意味着原告对因果关系不承担任何举证责任,而是其应当承担对加害行为与损害结果之间的常态关系的证明责任[14]。否则,《侵权责任法》第66条的规定将矫枉过正,由于过于重视对受害人倾向保护的价值排序而忽略利益平衡,难以达到实质性的公平。

从法经济学的视角看,《侵权责任法》第66条的规定也不是最有效率的。在现实案件中,许多情况下环境侵权案件因果关系不明确且侵权人难以推翻因果关系推定。此时,该举证规则的运用过度加重了行为人的负担,可能会导致行为人承担非由其行为导致的损害后果,导致无效率的或过度威慑性的后果。这会挫伤潜在侵权人的预防意愿,降低预防水平,无法实现社会最优预防的目标。预防水平的下降,意味着环境侵权事故发生频率的增加。因此,从长远来看,并不能最佳保护受害人的利益。

实际上,《侵权责任法》第66条的规定在司法实践中也往往被虚置和架空,在大量案件中法院依然要求原告就因果关系的存在承担初步证明责任[15-19]。2014年最高人民法院《关于全面加强环境资源审判工作为推进生态文明建设提供有力司法保障的意见》和2015年《关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定了原告对因果关系的初步证明责任。大陆法系侵权法中关于因果关系推定的三种学说和规则,即盖然性因果关系说、疫学因果关系说和概率因果关系说,都以原告对因果关系的必要证明作为一个必要的前提[20]447-450。

因此,为了真正实现保护受害人利益、达到最优预防水平,举证责任倒置规则的司法适用不应过于武断,认为只要受害人证明损害行为和损害事实便推定因果关系的存在,而是应当规定受害人对因果关系的初步证明责任,即原告应当首先证明因果关系具有相当程度的盖然性,使法官能够形成因果关系可能性的确信,然后法官才能够按照因果关系推定的规则,实行举证责任倒置[20]450。由于受害人的初步证明责任只须达到相当程度而非高度的盖然性,这样仍然可以在一定程度上减轻受害人的举证责任,实现对其保护倾向。该举证规则设计又可以避免施以侵权人过重的负担,能够促进其提高预防水平,从而实现社会最优预防的目标。

(三)环境共同侵权责任对预防水平的影响

环境共同侵权,是指两个以上环境侵权人的行为共同促成同一损害后果的情形。根据侵权人有无共同过错,环境共同侵权可分为有意思联络的环境共同侵权和无意思联络的数人环境侵权。现实中后者占绝大多数。

依据我国《侵权责任法》第8条规定,构成有意思联络的共同侵权,侵权人应当承担连带责任。在数个行为人之间存在意思联络的情况下,行为人的主观恶性较强。因此,通过连带责任制度,可以加强对受害人请求权的保护,使其及时获得救济。从法经济学意义上讲,更重要的作用在于可以发挥该制度对潜在侵权人的威慑力,激励其采取有效的预防投入,减少环境侵权的发生。

对于无意思联络的数人环境侵权责任,《侵权责任法》第67条规定:“污染者承担责任的大小,根据污染物的种类、排放量等因素确定。”由此可见,在无意思联络的情形下,数个环境侵权人对造成的同一损害后果承担的是按份责任,即依据侵权人行为在导致损害的结果中所占的原因力的比例来确定其承担责任的大小。若无法查明各侵权人的行为对损害结果造成的原因力,则应由数人平均分摊责任[13]334。各个侵权人之间既不承担连带责任,也不存在内部求偿关系[21]。这符合为自己行为负责的侵权法基本原则,能够促进最优预防水平的实现。

虽然在《侵权责任法》制定的过程中,有的学者出于有利于救济受害人的考虑,认为对于无意思联络的环境共同侵权,应当规定污染者对外承担连带责任,再根据污染物排放量等因素确定排污者的内部责任[22],目前也仍有学者持有此种观点[23]。然而,该设想有违经济学对效率的追求。其不仅增加了法院处理追偿案件的成本、当事人诉讼成本等社会管理成本,而且容易导致承担了赔偿责任的侵权人承担了本不应由其承担的份额,而使本应承担更多责任的侵权人因破产等原因逃避责任。当一方侵权人无力偿还而使追偿变得不可能时,连带责任的这一弊端变得尤为明显[24]。由于其无法实现“各负其责”,因此不能对行为人形成有效的威慑,不能促使潜在的侵权人提高预防水平以减少环境侵权事故的发生。连带责任的典型代表是美国《综合环境反应、赔偿与责任法》规定的有关危险废物清理的损害赔偿责任。该制度被认为实施成本极高,而且其激励潜在的污染者采取预防措施的效用也受到了质疑[25]。

综上所述,我国环境共同侵权责任制度对于有意思联络的环境共同侵权实行连带责任、对于无意思联络的数人环境侵权实行按份责任的制度安排,能够形成有效的威慑和激励、促进预防投入的增加,符合法经济学促进社会最优预防的目标。

(四)减责免责事由对预防水平的影响

根据《侵权责任法》及环境单行法规的规定,我国环境侵权责任制度中减责免责事由包括受害人故意或过失、第三人责任,以及不可抗力。

《侵权责任法》第26条规定以受害人的过错作为减责事由,第27条规定以受害人故意作为免责事由。 此外,《水污染防治法》等环境单行法规也有类似规定。当受害人的故意或过失也影响着环境事故的发生概率和严重程度时,责任制度的设计不仅要考虑到对潜在的侵权人预防事故投入的影响,还要兼顾其对受害人预防水平的影响。将受害人故意或过失作为环境侵权案件的免责和减责事由,一方面可以避免对侵权人施以过重的负担,挫伤其预防的积极性,另一方面又可以对受害人形成一定的威慑和激励,促使其积极增加预防投入,符合社会最优预防的要求。

《侵权责任法》第68条以及《水污染防治法》《海洋环境保护法》等环境法规规定了因第三人的过错构成环境侵权的,被侵权人可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿,污染者赔偿后,有权向第三人追偿。虽然污染者并非是直接的侵权人,但是污染者却往往由于意外事故或通过产品的供应关系等途径与致害的第三人建立起直接的联系,从而促成了环境损害事故的发生。因此,规定污染者与第三人对外承担连带责任,规定受害人既可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿,一方面可以减轻受害人查找直接致害人的负担,使其及时获得救济,另一方面,可以促进污染者在污染物处理、生产设备采购等生产经营中加强谨慎和注意水平,增加预防投入。此外,污染者和第三人之间的追偿规则,实际上将第三人致害作为污染者免责的事由,可以防止污染者与第三人之间的责任失衡,避免对污染者的过度威慑。因此,从法经济学的角度看,我国有关第三人致害的环境责任的规定是符合最优预防水平要求的。

《侵权责任法》第29条以及《水污染防治法》第96条第2款都将自然灾害等不可抗力作为环境侵权责任的免责事由,但是并未将侵权人“及时采取合理措施,仍然不能避免造成损失”作为免责的构成要件之一。与之相比,《海洋环境保护法》第91条规定“经过及时采取合理措施,仍然不能避免对海洋环境造成污染损害”时,造成污染损害的有关责任者才可以以不可抗力等作为免予承担责任的事由。

侵权法的法经济学分析认为,只有行为人能够采取措施以减少事故风险时,责任制度才是有意义的。当行为人根本无法避免事故发生的情况下,如事故是由不可抗拒的自然灾害造成的,那么对行为人施以责任从经济学的角度看是没有意义的,因为其不能积极地影响行为人注意或预防的动机[9]。因此,将自然灾害等不可抗力作为免责事由是符合经济学分析的。但是,如果有关责任人可以通过采取相关行动减少甚至避免损害发生时,仅仅规定将不可抗力作为免责事由是不充分的,应当进一步规定有关责任人及时采取相关措施以避免或减轻损害的义务,以促使其在事故发生后积极采取补救措施,减少事故预期损害成本,从而使事故总成本最小化。因此,从法经济学的角度看,《侵权责任法》及《水污染防治法》应当借鉴《海洋环境保护法》第91条的规定,通过司法解释等途径将有关责任人“经过及时采取合理措施,仍然不能避免损害的发生”作为构成不可抗力免责的要素之一,以实现社会成本的最小化。

(五)环境责任保险制度对预防水平的影响

当环境侵权事故发生后,侵权人一旦出现破产或其他无力赔偿的情况,侵权人的责任范围仅限于其可用于偿付的资产范围,受害人便不能得到充分赔偿,侵权责任制度无法实现外部成本的内部化,从而在一定程度上降低了对侵权人的威慑力。这种威慑不足的情况在适用严格责任的情形下尤为明显。此时,环境责任保险制度对环境侵权责任制度经济效率的保障功能便得以体现。因此,经济学的相关论述强调强制性责任保险等财务担保制度,以应对破产风险带来的威慑不足的后果[26]。

环境责任保险,是以被保险人因污染破坏环境而应当对第三人承担的损害赔偿责任为保险标的的财产保险。环境责任保险制度的存在,能够在侵权人无力偿付环境损害赔偿金时,保险人代为清偿,从而使受害人得到及时充分的救济,内化外部成本,解决威慑不足的问题。这也是符合帕累托最优理论的,因为在环境责任保险制度使受害人得到充分赔偿的假设下,受害人的情况并没有变坏,而且侵权人和保险人都能更好(侵权人损害赔偿风险得以分散,保险人通过保险关系的确立获得了与担保的风险相对应的收益)。

有一种观点认为,环境责任保险通过风险转移减损了侵权人避免事故发生的动机,并因此降低了侵权法的威慑效果[27]。这种观点值得商榷。一方面,保险人基于自身利益考虑,许多情况下都会在保险合同中设有保险责任限制条款,例如在被保险人故意造成环境事故的情况下保险人不负有保险责任,或者当环境事故发生后,若被保险人没有按照保险合同约定履行减损义务,及时采取补救措施以防止损失的扩大,那么其无权就扩大的损失要求保险人赔偿。因此,环境责任保险制度并不必然创造外部性而导致对于侵权人的威慑力大大降低,并不会必然导致环境侵权事故更多或更经常的发生。另一方面,即使环境责任保险制度会导致事故发生数量增加,其仍然不会降低侵权法作为社会管理方法的效率,因为侵权法的经济功能是最优化而不是最小化意外事故发生的数量[28]。

20世纪90年代初,环境责任保险制度在大连、沈阳、长春、吉林等城市进行试点,采用的是任意性责任保险而非强制性责任保险的模式。但是由于政府推动力不足以及污染企业的环保意识不强,结果并不理想[29]。到目前为止,环境责任保险政策在全国展开,并且如《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》等部分政策性文件规定了强制性环境责任保险。

然而,目前中国关于环境责任保险的规定主要停留在政策性层面,且大都采用的仍然是任意性责任保险的模式,尚未建立起完善的环境责任保险法律制度,特别是强制性环境责任保险制度。虽然2014年新修订的《环境保护法》第52条规定:“国家鼓励投保环境污染责任保险”,但是其态度仍然是鼓励性而非强制性。目前涉及到强制性环境责任保险的法律,只有有关海洋油污损害的《海洋环境保护法》《石油勘探、开发环境保护条例》以及中国加入的《国际油污损害民事责任公约》。环境责任保险法律制度的不完善,意味着环境责任保险在我国尚未能发挥其对内化外部成本的保障作用。当污染者发生破产的情况下,不能充分发挥环境责任制度的威慑功效,以促进侵权人采取最优的预防水平、实现事故成本最小化的目标。

因此,我国应当利用目前良好的政策环境,建立并完善环境责任保险法律制度,特别是强制性责任保险制度。同时,考虑到我国的环境责任保险市场正处于起步阶段,一步到位全面实行强制性责任保险制度不切实际,可以借鉴其它国家的相关经验,先采取“以任意性保险为主,强制性保险为辅”的保险模式,逐步扩大强制性责任保险的范围。同时规定企业可以选择法律允许的其它财务担保方式实现相同的目的[30]。此外,由于环境损害赔偿额往往巨大、保险公司承保意愿不高的可能性,政府应在实行强制保险的领域积极作出应对,对保险公司的强制保险业务以税收减免等形式进行鼓励与扶持,以真正发挥环境责任保险制度在内化外部成本、促进最优预防中的作用。

四、结语

环境侵权责任制度经济学分析的出发点是,责任规则能够激励潜在的侵权人采取最优预防水平,以保证事故总成本的最小化。《侵权责任法》与环境保护法规明确了我国环境侵权责任的无过错归责原则,确立了有意思联络的环境共同侵权者的连带责任以及无意思联络数人环境侵权的按份责任,将受害人过错、第三人过错以及不可抗力作为减责或免责事由。这些制度安排,通过追究环境侵权人的法律责任,内化外部成本,能够促使潜在的环境侵权人采取有效的预防措施,降低环境损害事故的发生概率,保证预防水平趋向于社会最优预防水平。

然而,也应看到,过于僵硬的因果关系举证责任倒置规则的适用以及环境责任保险法律制度的不完善,易造成过度威慑或威慑不足的后果,又不利于社会最优预防水平的实现。因此,应当尽快弥补这些制度规则方面的不足之处,建立起高效率的环境侵权责任制度以及保障责任落实的环境责任保险制度,以最大程度地优化环境利用行为,保证预防水平趋向社会最优预防。

参考文献:

[1]罗伯特·考特,托马斯·尤伦.法和经济学[M].史晋川,董雪兵,译.6版.上海:格致出版社,2012.

[2]竺效.论环境侵权原因行为的立法拓展[J].中国法学,2015(2): 248-265.

[3]王树义.论生态文明建设与环境司法改革[J].中国法学,2014(3): 54-71.

[4]吕忠梅,张宝. 环境问题的侵权法应对及其限制——以《侵权责任法》第65条为视角[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2011,31(2):106-112.

[5]汪劲.环境法学[M].北京:北京大学出版社,2014.

[6]窦海阳.环境侵权类型的重构[J].中国法学,2017(4): 264-284.

[7]SHAVELL S.Strict liability versus negligence[J]. Journal of legal studies, 1980(9):1-26.

[8]李婧.侵权法的经济学分析[M].北京:知识产权出版社,2016:80-105.

[9]FAURE M,HU W Q.Towards a reform of environmental liability in China: an economic analysis[J].Asia pacific environmental law journal, 2010(13): 225-248.

[10]黄志雄,陈小玲.污染环境侵权案件中的举证责任分配[N].人民法院报,2007-01-10(6).

[11]全国人大常委会法制工作委员会民法室.中华人民共和国侵权责任法:条文说明、立法理由和相关规定[M].北京:北京大学出版社,2010:276-280.

[12]最高人民法院侵权责任法研究小组.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2010:463-465.

[13]王利明.中华人民共和国侵权责任法释义[M].北京:中国法制出版社,2010.

[14]薄晓波.倒置与推定:对我国环境污染侵权中因果关系证明方法的反思[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2014,14(6): 68-81.

[15]张宝.环境侵权诉讼中受害人举证义务研究——对《侵权责任法》第66条的解释[J]. 政治与法律,2015(2):129-137.

[16]张挺.环境污染侵权因果关系证明责任之再构成——基于619份相关民事判决书的实证分析[J].法学,2016(7):102-111.

[17]叶峰.新司法解释视域下环境侵权因果关系的反思与重构——以120份民事判决书为分析样本[J].法律适用,2016(4):50-55.

[18]王倩.环境侵权因果关系举证责任分配规则阐释[J].法学,2017(4):85-98.

[19]吕忠梅,张忠民,熊晓青.中国环境司法现状调查——以千分环境裁判文书为样本[J].法学,2011(4):82-93.

[20]杨立新.《中华人民共和国侵权责任法》条文解释与司法适用[M]. 北京:人民法院出版社,2010.

[21]杨立新.侵权损害赔偿[M].4版.北京:法律出版社,2008:281-282

[22]王胜明.中华人民共和国侵权责任法释义[M].北京:法律出版社,2010:340.

[23]王丽萍,李宁.无意思联络环境污染者对外责任研究——以《侵权责任法》第67条为展开[J].政法论丛,2017(1):104-111.

[24]KORNHAUSER L A, REVESZ R L.Apportioning damages among potentially insolvent actors[J]. Journal of legal studies, 1990(19): 617-652.

[25]SIGMAN H.Environmental liability in practice: liability for clean-up of contaminated sites under superfund, in HEYES A(ed). The law and economics of the environment[M]. Cheltenham, United Kingdom and Northampton, Massachusetts, United States:Edward Elgar, 2001: 116.

[26]KUNREUTHER H C, FREEMAN P K.Insurability, environmental risks and the law, in HEYES A(ed), The law and economics of the environment[M]. Cheltenham, United Kingdom and Northampton, Massachusetts, United States:Edward Elgar, 2001: 302.

[27]SHAVELL S.On Liability and Insurance[J].The bell journal of economics, 1982(13): 120-132.

[28]威廉·兰德斯,理查德·波斯纳.侵权法的经济结构[M].王强,杨媛,译.北京: 北京大学出版社,2005:15.

[29]袁雪.论我国实行强制性环境责任保险制度的可行性——以环境责任保险制度的发展演进为视角[J].生态经济,2015,31(1):166-171.

[30]白江.论德国环境责任保险制度:传统、创新与发展[J].东方法学,2015(2):131-149.

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象