生命的异端

张雨晨

导言:

在演化论还被大多数人片面理解为“进化论”的时代,人们总是想当然地以为,物种的演化是一条有着明确目标的河流,随着时间奔涌向前。然而,更多的科学研究却表明,这条大河根本没有明确的方向,生命总是会在基因突变和环境选择所容许的范围内,穷尽一切可能。其中有些生物,就像拐进了演化长河的地下暗流,变得极度怪异,甚至让我们不敢肯定还能否将它们看作与我们同宗共祖的兄弟。

今天,就让我们点亮科学的提灯,照亮这些深藏在时间渊薮裂隙之中的、比科幻怪兽还要天马行空的生命“异端”。

一 、旧日支配者

美国著名小说家H.P.洛夫克拉夫特(国内绰号“爱手艺”)曾在《克苏鲁神话》中杜撰过一批在太古时期统治地球的恐怖生物,唤作“旧日支配者”。而在现实中,也真有这么一群打几十亿年前就在地球上生活的家伙,而它们的怪异程度也丝毫不亚于“爱手艺”笔下那些“不可名状”的旧日邪神。

这些太古代的统治者就是“古菌”。虽然它们的名字里有个“菌”字,但和细菌、真菌这些后辈相比,除了都是单细胞生物外,就没太多瓜葛了。为了适应早期地球相对现在而言极为苛刻的恶劣环境,古菌演化出了极其独特的生化代谢系统。

而到了今天,随着地球环境被细菌和真核细胞生物大幅改造,古菌已经被后辈们侵占了大片领地。但在某些类似早期地球的隐秘角落里,我们仍然可以一睹“旧日支配者”们的尊荣。各种极端嗜热、嗜盐、嗜酸、嗜碱的古菌,从容自若地躺在足以直接杀死其他生物的环境中,安心颐养天年。

当然,也有一些大隐于市的古菌,悄然融入了纷繁复杂的现代生物圈。

在牛、羊等反芻动物以及白蚁的消化道内,共生着一些可以分解植物中坚韧纤维素的微生物,使宿主能够从中获得能量。但这个分解过程中会产生大量的氢,扰乱肠道内环境。这时,潜藏在肠道里的产甲烷古菌就可以把这些多余的氢收集起来,固定成甲烷,维持肠道的正常工作。因此,古菌离我们倒也不那么遥远,每一碗羊杂汤里,都有它们的身影。

至于那些彻底归隐、深藏于地层深处的古菌,则很有可能会成为地球上坚持到最后消失的生物。这些“旧日支配者”,同样也是地球生命兴衰史诗的见证人。

而作为另一批“老资格”的生命,藻类在演化中同样不乏各种奇葩。

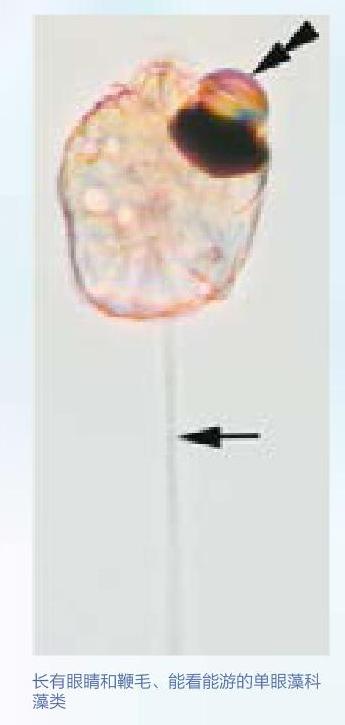

近年的海洋生物学研究发现,有一些单细胞藻类,不仅有着能够自由游动的鞭毛,甚至还在亚细胞的微观尺度上,形成了极为类似“眼睛”的构造。这些单眼藻科的成员,虽然只有一个细胞,却在其中形成了既有折光晶体,也有感光底板的“胞内之眼”——与人类由无数细胞构成的大型眼球并无根本上的结构差异。正是凭着这样一颗简直开挂的“胞内之眼”,这些藻类才能在海洋中准确地游向光照最强的区域,提升光合作用的产能。而它们那些看似正统的近亲,就只能靠天吃饭了。

随着时间的流逝,舍弃单体细胞独立生存能力,靠着集群分化来获得更高效率的多细胞生物开始登上历史舞台。最早是长得一团糟、完全不知对称为何物的海绵,然后是辐射对称、随波逐流的水母,之后两侧对称的斯普里格蠕虫出现了。

经过了埃迪卡拉纪的演化铺垫,5亿年前的寒武纪,多细胞生物迎来了一次演化上的大爆发。这场演化的盛大狂欢中,现生动物的祖先类群全数登场,但这其中,也有很多造型颇为古怪的家伙,似乎和我们根本就不是一路的。

在当时空前繁荣的海生节肢动物中,最特别的,大概就是寒武纪的顶级捕食者——奇虾。这个名字里都带这个“奇”的怪物,造型自然不俗:头部长着一对大眼,还有一对长满棘刺的捕捉足,修长的身体两侧布满了划水的桨叶,可以高速游动。在大部分动物都只有几厘米或者十几厘米长的寒武纪时代,全长一米多的奇虾绝对是战列舰级别的巨无霸,甚至于它那张直径足有20厘米的大嘴,在单独发现时竟被认为是某种水母。

如果说奇虾多少还有那么点儿“古代超大号皮皮虾”的熟悉感,那接下来看到的家伙们就彻底往“外星生物”的方向“放飞自我”了。

欧巴宾海蝎虽然个头不大,但在头上长了五只复眼,脸上还有一条抓取猎物的细长腕足。它那滑稽的尊容,第一次出现在古生物学会议上时,就引来了哄堂大笑。马尔三叶形虫则在小小的身体上长着夸张的后掠突刺,活脱脱一副外星活体飞船的架势。而“怪诞虫”更是完全对得起自己的名字,作为一种身体柔软细长的蠕虫,却长着七对末端带有钩爪的长腿,背上长着七对尖刺,接近头部的地方还长着几对触须。怪诞虫所属的叶足动物类群,更是让古生物学家为它们的分类地位争吵不休。

同时,在海怪横行的寒武纪海洋中,最早的脊椎动物——鱼类——也诞生了,之后的时代中,它们不断演化,形成了庞大的海洋家族。但这些早期的鱼类,同样和现在餐桌上的后辈们有着极大的差异。不管是缺少颌骨的原始甲胄鱼类,还是更进步一些的盾皮鱼,它们都在身体前端长有厚重的骨甲,乍一看甚至有点儿像甲壳类的虾兵蟹将。其中最常见的沟鳞鱼,长有一对包裹铠甲的尖锐胸鳍,可能作为固定桩,用于在激流中稳住身体。而作为当时海洋里的霸主,邓氏鱼不但有着完备的头部骨甲防护,并且上下颌的骨甲还特化成了锋利的大铡刀,让这种体长足有6米多的大鱼有着惊人破坏力。至于原始的软骨鱼——鲨鱼,也出现了长有螺旋形齿列的旋齿鲨,古生物学家直到现在都还无法完全确定它的造型。

而随着鱼鳍上长胳臂的总鳍鱼类出现,脊椎动物登上陆地的计划也被提上了演化日程表。告别了光怪陆离的远古海洋后,征服大地的故事开始了,而这个故事,会比你想象得更加曲折离奇。

二、命不该绝

3亿年前,石炭纪。

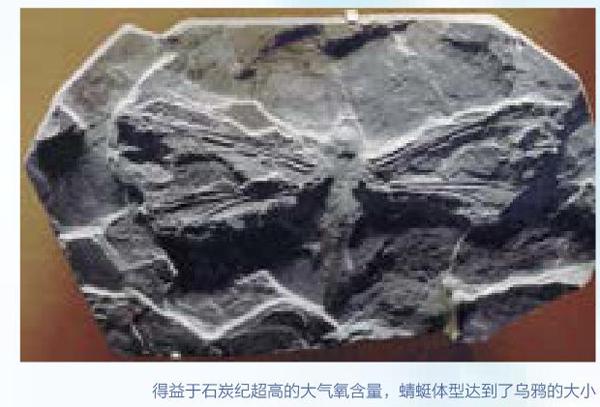

当时的地球和现在大不一样。巨大的蕨类植物长成参天大树,湿润的沼泽里,各种体型巨大、造型各异的迷齿类两栖动物扭来扭去。空中飞着的不是鸟,而是有乌鸦那么大的巨脉蜻蜓。草丛里钻过的,则是有两米多长的远古巨马陆。

在这个充满怪物的世界里,一个小小的身影悄悄地爬过,这就是“林蜥”。虽然它看起来和现在的蜥蜴差不太多。但其貌不扬的它,在当时却属于绝对的“少数派”——全因为它能产下一种叫作“羊膜卵”的古怪东西。这些羊膜卵,除了最外面有一层用来保护自己的蛋壳,里面还有更关键的两层薄膜——绒毛膜和羊膜,正是靠着这两层薄膜,羊膜卵里的水分才不会蒸发,外部细菌也很难入侵,让羊膜卵的内部形成了一个天然的“小池塘”,能够让胚胎舒舒服服地发育成形。我们在剥白煮鸡蛋时,如果仔细观察,就会发现在蛋壳和蛋白之间,实际上有两层膜,贴着蛋壳的,是绒毛膜,贴着蛋白的,则是羊膜。尤其是在鸡蛋尾部的气室里,两层膜会明显分开,很容易分辨。

因此,林蜥不再像两栖类祖先那样,需要回到水里产卵。所以它们的后代踏入了之前从未有脊椎动物涉足的蛮荒大地。

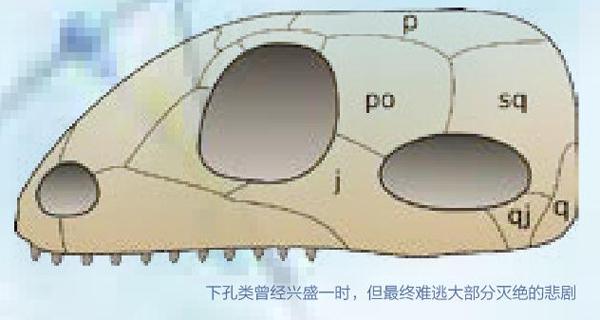

石炭纪之后的二叠纪,大陆板块开始聚拢,环境气候出现巨变,两栖类动物失去了统治地位。而羊膜动物则占领了大地,出现了很多分支。不过此时,我们熟知的恐龙还没有出场,当时最为繁盛的羊膜动物,当属源于始祖单弓兽的下孔类。它们头骨侧面靠下的位置,有一个颧骨围合成的颞孔,从中穿过咬肌。它们的牙齿,从早期的异齿龙就开始出现分工,更像哺乳动物。其中有些类群甚至还长出了毛发,浑身毛茸茸的。这些动物的名字,往往已经不再是形容爬行动物的“龙”,而是象征着哺乳动物的“兽”了。

经过这样的升级强化,下孔类成了二叠纪生命舞台上的新主角,演化出了种类繁多的类群。数量众多的二齿兽和野猪差不多大小,也长了一对用于挖掘食物的獠牙,是主要的植食性动物。而犬颌兽,则是当时典型的肉食动物,有着锋利的犬齿,很可能身披毛发,不论是个头还是外观,都和现在的“二汪”差不多。不过二叠纪陆地上的顶级大型猎食者,则是看起来像是科莫多龙、恐狼和剑齿虎混搭在一起的伊诺史川兽。可以说,伊诺史川兽可谓之后剑齿虎的祖师爷了。

然而,下孔类的好日子也有尽头。到了二叠纪末期,剧烈的火山喷发带来了全球的气候剧变,出现了一次规模空前的大灭绝。科学家们估计,在这次的大灭绝中,90%以上的物种都“领了便当”,恐龙灭绝都没有如此可怕。就连从寒武纪开始足足繁衍了快3亿年的三叶虫,什么大场面没见过,结果还是在这次无比惨烈的大灭绝中消失了。经过这次打击,下孔类几乎全军覆没,从此作为不受待见的少数异端,在之后的一亿多年里默默无闻。

但它们,却是整个哺乳动物的直系祖先。

随着二叠纪在大灭绝中落幕,漫长的古生代彻底结束。两亿五千万年前的三叠纪是中生代的第一个纪。从二叠纪开始就逐渐聚拢的大陆板块,终于拼成了当时地球上唯一的超级大陆——泛大陆。在这片广阔的荒野上,“真正的”爬行动物——双孔类,开始了自己全新的王朝。

和下孔类一样,双孔类爬行动物在脑袋侧面也有颞孔,不过每边都有两个。双孔类有两个最主要的分支,分别是鳞龙形类和主龙形类。现代常见的蛇和蜥蜴都是鳞龙形类的成员,但在中生代的地球上,主龍形类才是不二的霸主。

在大地上,鳄鱼的祖先镶嵌踝类首先崛起,出现了身披鳞甲,肩上还长了一对犄角的角鳄;也有长着血盆大口,堪称“四足霸王龙”的迅猛鳄;还有体型小巧玲珑的高速跑者陆鳄。到了三叠纪末期,主龙形类的另一分支——鸟颈类开始成了优势种群,大众认知中的古生物代表——恐龙,这才开始统治早已经历几番风雨兴衰、王朝起落的地球。

同时,双孔类中又有一些返回海洋,出现了身披盾甲的楯齿龙,脖子足足占了全身长度一半的长颈龙,还有外形酷似海豚的鱼龙。鱼龙和蛇颈龙、上龙一起统治了海洋一亿多年,最大的上龙仅头骨就有三米长。到了白垩纪,就连一直给主龙形类当配角的鳞龙形类也坐不住了,蜥蜴们来到海里,长成了十多米长的巨型沧龙。

而面对天空,最早发起挑战的可能是一种被称为沙罗夫翼蜥的奇葩。它一反常态地用后肢——而非前肢——作为主要的升力支撑结构,撑着“一字马”在森林里滑翔。而短小的前肢,同样有小小的翼膜用于调节方向,使这位远古飞行家的身影竟与现代的鸭翼布局超音速战斗机有几分神似。随后,恐龙的兄弟种群——翼龙成了第一种能自由飞翔的脊椎动物。而一些小型食肉恐龙,则身披华丽的羽毛,展开大天使一样的四片羽翼,掠过翼龙统治的蓝天。它们的一部分后代,最终成了真正的鸟类。可以说,我们现在看到的乌鸦、喜鹊,吃到的全家桶炸鸡,都是货真价实的“现代恐龙”。

但随着白垩纪末期的又一次大灭绝,包括绝大部分恐龙在内的大量双孔类物种都灭绝了。中生代结束后,原本繁荣的爬行动物家族,只剩下了我们现在熟悉的蜥蜴、蛇和鳄鱼等少数几个类群。但是,哺乳类和鸟类,分别作为下孔类和双孔类的直系后代,又一次从地球上崛起,统治着这颗美丽的星球。其中哺乳类,甚至演化出了一种脑子大得可笑的新晋奇葩,其中一只正通过只有他们能够理解的鬼画符,充满好奇地想象着演化历史上出现的各种异端前辈。

自然选择,是一位随性而为的编剧,完全猜不透剧本:今天的奇葩可能就是明天的主流,盛极一时却难逃祸从天降,但只要一息尚存,就依然有重整河山的希望。

三、时尚的奴隶

时尚令人疯狂。

这是一句从各种意义上都说得通的大实话。

如果说自然选择造就的奇葩们还有一些“适应极端环境”的借口可讲,那么“情人眼里出西施”的性选择就是彻底不讲道理了。

从眼距宽得可笑的突眼蝇,到华丽的蓝孔雀,再到威武的狮子,性选择一直是自然选择之外另一股塑造生命形态的重要力量。当然,考虑到繁育后代的成本分摊问题,一般来说都是雄性来担负这些或华丽或搞笑的累赘。

不过正因为性选择有时候会不讲道理,所以也存在着比自然选择更高的风险和不确定性。冰河时代的大角鹿,就是吃了这个闷亏的冤大头。正是因为性选择的极端化,导致雄性的鹿角变得越来越过于夸张,严重限制了生存能力,最终难逃灭绝的厄运。

这种性选择发展到人类头上,与智人的艺术创作能力和社会阶级认同一拍即合,诞生了一轮又一轮名为“时尚”的社会审美文化风潮。不过幸好,人类那本已足够奇葩的大脑有着一分钱一分货的强大认知能力,能够以超越自然选择的速度改变自身行为模式,并能制造各种工具和饰物来后天改变自己的外观,再加上时尚潮流那完全不给自然演化时间的快速变动频率,导致性选择几乎无法影响人类的外观表型。

不过反正智人已经够奇葩了,不是吗?

四、变还是不变,都不是问题

有些时候,极端特殊的形态会让一个物种过于特化,从而走入演化的死胡同;但有些时候,新興的突变却又是打开演化下一篇章的钥匙。而不做出改变、守着成功的万金油形态的物种,也并非一定会“落后挨打”,比如从恐龙时代就没怎么变过的蟑螂。但仔细想想,当年二叠纪大灭绝,同样历史悠久的三叶虫一样难逃灭顶之灾,反倒是苟延残喘的下孔类笑到了今天。

可以说,把命运的希望全部寄托于反复无常的自然选择本身,是很不靠谱的,顺风顺水时就飞黄腾达,时运不济时则命途多舛。唯一有可能从这个诅咒中脱身而出的,就是智人这个新一代奇葩。靠着空前强大的认知能力,智人可以通过抽象的分析思考来制造具象的工具,从而快速应对自然的风雨变迁。

而智人本身,也仅仅是这条演化之路的新起点。不管是理性的智力,还是感性的情绪,都渴望着比人脑更加强大的“宿主”。而智能的演化,就是另一个故事了。

【责任编辑:刘维佳】