心理授权对工程项目团队不道德亲组织行为的影响研究

——基于组织惯例的调节作用

孙春玲,姬 玉,许芝卫

(天津理工大学 管理学院,天津 300384)

一、引言

随着我国建筑企业的快速持续发展以及团队工作形态的日益成熟,组织和团队成员之间良好的团队合作意识和良好的伦理行为准则逐渐成为项目成功和组织绩效提高的重要保障。凤凰县沱江大桥垮塌、西安地铁施工塌方,甚至包括汶川地震很多校舍的坍塌等工程事故,表面上看是工程质量或管理问题,但究其根本是隐藏在“背后”的道德和伦理问题[1]。在建设过程中,承建单位收受贿赂擅自变更原设计施工方案,施工单位偷工减料、违反施工标准、盲目赶工期,监理及质监部门玩忽职守、权钱交易等等,从“直接表现”来看,可以把这些问题的出现归结为技术问题、管理问题,或者是经济问题等等,但是我们必须注意到在所有这些问题的“背后”都存在着“内在”的伦理问题,注意到这些问题产生的伦理本质是从根本上解决这些问题的有效方法[2]。

然而随着建筑业竞争压力的加剧以及受到传统的“外延式、粗放式”发展方式的影响,工程项目外部环境的不确定性以及内部合约的不完备性使得施工单位常常面临自然灾害、工程变更等突发状况,加之在工程建设中相对于业主所处的劣势地位以及信息的不对称性,这就迫使施工单位项目团队成员更倾向于表现出一种不道德亲组织行为(unethical pro-organization behavior,UPB)。UPB由于其隐蔽性往往给企业带来无法预料的更为严重的伤害。UPB给组织带来的收益具有短期性和表面性[3],工程项目团队成员往往会出于维护组织当前利益、促进组织有效运作的动机而做出可能会暂时让企业获利的行为,但由于这种行为违背了伦理标准因而必然不具备可持续性,同时由于这种行为隐蔽和无法预计,最终会对项目造成不可控的巨大损失。

心理授权是团队成员内隐行为的指引和潜在的工作动机[4],是亲组织行为产生的基本来源。较高程度的心理授权会引发团队成员较为强烈的内在动机,甚至会使团队成员忽视了伦理标准而产生偏颇的亲组织行为。组织惯例是实现组织柔性的主要因素,是位于组织制度之上的一种行为规范和内在认知,对于组织结构化和制度化起到约束作用,并且具有背景依赖性、嵌入性和特定性。在工程项目情境下,众多项目参与方不仅需要履行合同中的权责利,还要遵守游离于正式制度之外的惯例,即在一定范围内项目参与方经常采用的具有约束力的,能对不明确的合同条款进行补充的关系规范或习惯做法[5]。在建设项目组织中,这种惯例通过互利互惠的柔性约束形成一种延迟的、有道德约束的社会交换,激励众多项目参与方共同完成项目目标[6]。

对工程项目团队成员UPB的研究可以帮助承包商认清此类行为及其危害,而对其驱动因素和调控因素的研究可以帮助承包商采取措施避免此类行为。目前,国内外学者对其影响因素和形成机制已进行了相应的研究,主要集中在个体和领导层面[7-9],认为一些对组织有益的因素可导致UPB的产生,然而鲜有研究探讨这些因素背后的心理根源。基于此,本文选择了心理授权作为切入点,研究其对工程项目团队成员UPB的影响机制,探究工程项目团队组织惯例在其间发挥的作用,以期为承包商解决施工过程中项目团队成员的道德约束问题提供借鉴。

二、文献回顾与研究假设

(一)概念界定

(1)心理授权。本文认为心理授权是个体的心理感知或心理认知,是个体对自身所从事的工作价值感、影响力、责任感以及在组织中的重要性的心理状态,包括能力、信念和工作等方面的感受,是一种非正式的内在激励。工程项目团队时常面对处于动态变化的不可控的复杂外部环境,应对剧烈变化的项目环境和灵活的工作流程需要团队成员自主权,因此,工程管理领域这种动态变化的工作环境需要团队成员拥有充分的授权感知才能更好地实现项目目标。较高程度的心理授权能够增强工程项目团队成员对组织的依附感和认同感,激发角色外亲组织行为,但也可能迫使团队成员忽视道德标准,从而采取不道德亲组织行为。

(2)工程项目团队成员不道德亲组织行为界定。既有组织中有关自利的不道德行为的相关研究表明,员工的工作场所不道德行为广泛存在于各级各类社会组织中,覆盖商业组织、政府组织、学术组织等多种组织,并对组织的长期绩效和持续发展产生不可估量的危害[10]。Umphress等学者首次将UPB从整体意义上的非伦理行为的概念中剥离出来,并进一步将其定义为那些意图促进组织或其成员有效性但是违背社会核心价值、道德习俗、法律或合理行为标准的行为[11]。

工程项目团队是为完成某一项目,由来自不同专业背景、技术特长的知识型员工所组建的临时性的协同工作团队,是承包商在项目上的施工管理团队。根据Umphress等学者的定义,本文认为工程项目团队成员UPB是基于项目外部环境不可控性、内部合约不完备性以及承包商所处的劣势地位的特征影响下,团队成员旨在维护组织利益、促进组织有效运作而有意识的自发行为。工程项目团队UPB体现为趋利和避险两种方式。趋利行为表现为工程项目团队在做决策时往往更多地考虑企业的利益,主动帮助企业最大限度的地获取利益。例如:由于承包商在投标报价中报了低价,造成利润很少甚至无利可图的状况,就会在施工过程中偷工减料,对材料的采购也以次充好;承包商与设计单位合谋,利用设计变更获取额外收益;承包商与监理单位合谋,更改施工方案获取额外收益;承包商与业主(主要是房地产开发商这类本身存在不重视工程质量的业主)合谋以谋求利益最大化等等。而避险行为主要表现为工程项目团队在处于信息不对称的劣势地位下,为了躲避风险或弥补不可抗力等因素带来的损失而采取的维护企业利益的行为,而这种行为很有可能是违背道德、法律或合理行为标准的。例如:利用合同漏洞规避风险,在合同中增加不合理的风险转移条款;在索赔事件发生时,工程项目团队将费用报高以获得更多的补偿。

为了对工程项目团队成员UPB的内涵有更深入的认识,对其特征概括如下:(1)是项目团队成员有意识的自发行为;(2)出于维护组织利益、提升管理绩效的目的;(3)没有在正式的工作职责描述中规定,也没有得到上级主管的命令;(4)从短期来看确实提升了企业收益,但从长远角度来看造成了不良影响,损害了企业利益、破坏了企业形象。

(3)工程项目团队组织惯例。Nelson和Winter指出惯例是企业在演化、竞争和创新的过程中,围绕工作任务形成的有规律的、可预测的组织行为模式[12]。Feldman和Orlikowski将组织惯例定义为组织中多个行动者参与的、重复性的、具有连锁顺序的活动[13]。惯例的研究经历了一个从个体层面转移到群体和组织层面的过程,而组织合作层面的惯例也逐渐成为学者们所关注的焦点。

就惯例在某一个行业中的表现而言,已有部分研究试图在厘清组织惯例的内涵特征的基础上,研究其在不同情境下的具体行为。王永伟等认为行业惯例类似于基因一样决定着行业的发展方向,是行业的一切规则和可以预测的行业行为[14]。Becker将惯例定义为交互的行为模式、组织的规则以及标准化的作业程序,能够表达组织的行为、思想的行动部署[15]。Mantas认为组织惯例产生于个体行动的相互联系,是一种集体现象[16]。严敏等学者指出行业惯例是行业内部从业者自发实施和遵循的默会惯例,是相对于正式制度而言的柔性约束[17]。基于此,本研究认为工程项目情境下组织惯例是指项目各参与方不断的交互合作过程中形成的相对稳定的互利互惠的社会交换规范共识,并且以良好的项目绩效为导向、被大部分参与方成员共同接受,具有嵌入性、路径依赖性、变革性、适应性等特征。

王永伟等学者通过对组织惯例内在结构的研究强调了组织共识、组织规范和组织行为三个维度[18]。徐建平基于扎根理论和组织学习理论认为在中国情境下,组织惯例包含内隐规范、行动逻辑和交互共识三个维度[19]。由于组织惯例所具有的背景依赖性、嵌入性和特定性等特征,在工程项目背景下,组织惯例需要融入作为项目关系治理的特定情境,从而形成互利互惠、有道德约束的工程项目团队组织惯例,以实现组织柔性约束。

(二)心理授权与不道德亲组织行为

根据社会交换理论的互惠原则,不管是人与人之间或是人与组织之间,互惠原则都是潜在的交易规范,个体也会依据交互的性质做出不同的回应行为。研究发现,在社会交换关系中个体可以满足自身情绪的需要,组织给予个体不仅是薪水报酬、职位发展,还有心灵上的满足,例如尊重、承诺和信任等[20]。遵照这一逻辑,员工表现出亲组织行为,不仅是为了履行雇佣义务,同时也是对组织或领导施予良好待遇的一种报答[21]。研究表明,提高心理授权程度,让员工感受到自身工作的意义,给予员工更多的自我挑战机会和决策权力,会大大增强员工对组织的依附感和认同感。员工的组织认同程度越高,就会越主动自愿地采取行动维护组织利益,甚至会在这种内部归属感的强烈动机支配下,降低自己的道德意识,选择不道德的行为方式并且对其“合理性”进行辩护[22-23]。因而提高心理授权程度,有可能会使员工更多地关注于对组织和领导的报答,而忽略了这种报答行为是否会对组织以外的人造成不良影响。

此外,Aryee发现了心理授权与员工的离职率呈负相关,即能够降低离职率[24]。学者Lavelle通过研究发现当员工拥有自主决策空间时,将会更愿意承担责任,从而摆脱束缚形成良好积极性[25]。由此可以看出,在高程度的心理授权下,工程项目团队成员会获得更多的来自组织的信任和支持,形成一种内部人的身份认知,从而形成更高的组织认同水平和情感归属。此外,员工通过一系列的授权措施从内心真正体会到了工作意义,拥有了自我选择的权力,认识到了自身工作对组织战略发展的影响力。这些高水平的组织认同和心理上的满足(作为组织给予员工的非物质奖励),作为社会交换,员工愿意表现出更多的亲组织行为。一些学者甚至认为,那些高度认同他们组织的个体可能会选择忽视道德标准,从而采取使组织获益但却可能以损害组织外群体的利益为代价的行为。在某种意义上,强烈的组织认同可能会强迫员工放弃道德标准去采取表面上帮助组织的行为。

基于上述分析,本研究认为在高程度的心理授权下,工程项目团队成员表现出强烈的亲组织行为意愿,但是这种意愿有可能会演化为不惜以损害组织外群体的利益为代价的行为,即UPB。由此,提出假设:

H1:心理授权与工程项目团队成员UPB呈正相关。

H1a:工作意义与工程项目团队成员UPB呈正相关;

H2a:胜任能力与工程项目团队成员UPB呈正相关;

H3a:工作自主性与工程项目团队成员UPB呈正相关;

H4a:影响力与工程项目团队成员UPB呈正相关。

(三)组织惯例的调节作用

在以互利互惠为核心的惯例的作用下,在特定的社会关系网络中形成了知识共享行为[26],项目各参与方之间的信任得到增强,工程项目的合作效率得到有效改进,从而使业主、承包商等项目参与方的总体收益增加,并且各协同合作方的关系得以巩固。而项目各参与方是项目成功的关键因素[27],网络成员关系的稳定能保证个体在可持续的基础上互动[28],从而有助于众多项目参与方的短期利益服从长远利益,在一定程度上降低机会主义行为发生的机率。由此可见,在工程项目团队组织惯例的调节作用下,项目各参与方对非正式制度规则和社会价值观的遵守渐渐成为了一种默认的惯性,这种惯性被各参与方所认同,产生一种行为自律。因此,在互惠互利的组织惯例影响下,工程项目团队成员的情感型信任会得到增强,更多地考虑项目的整体利益,此时更有利于各方的合作。

而工程项目团队组织惯例作为组织的柔性约束,是一种延迟的、有道德约束的社会交换,会在组织合作层面上促进各参与方合作关系的稳定性,从而促使团队成员感知到道德偏差,对感性因素造成的道德偏移发挥调节作用。因此,提出假设:

H2:组织惯例负向调节心理授权对工程项目团队成员UPB的影响。

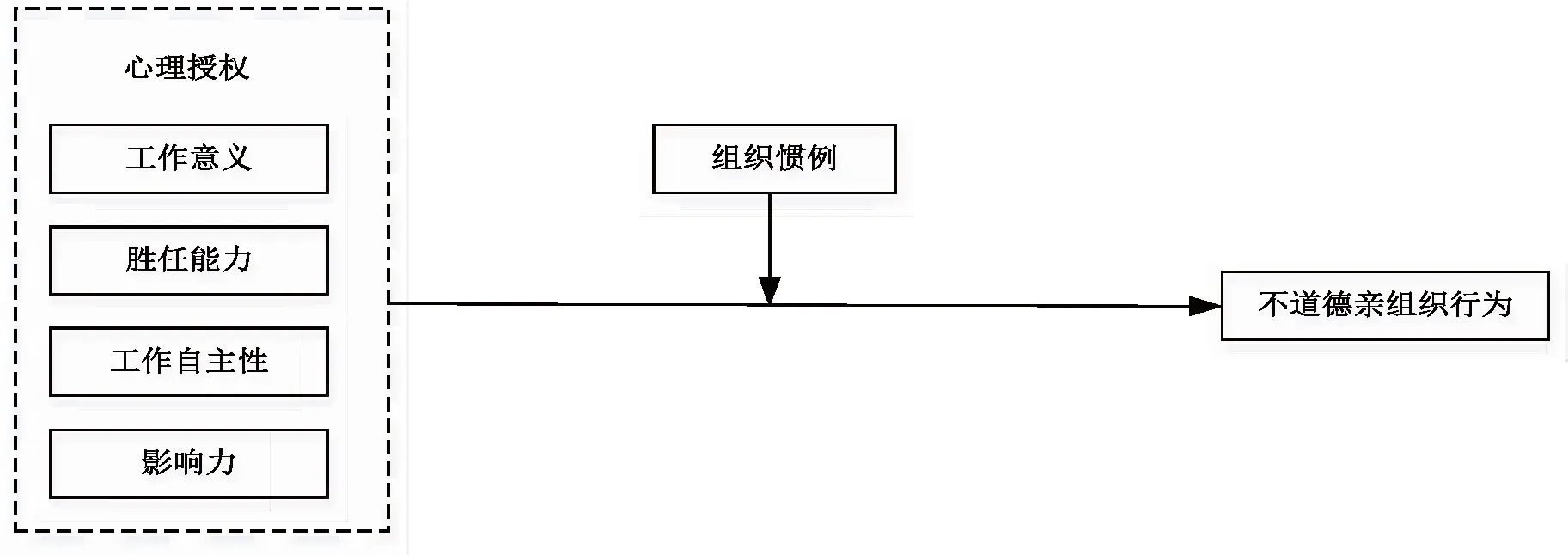

综上所述,本研究的模型见图1所示。

图1 心理授权对工程项目团队成员UPB行为的影响机制模型

三、研究设计

(一)数据收集

本研究以中国大陆建筑业工程项目团队成员为调查对象,采用问卷调查的方式进行数据收集。研究者于2016年11月至2017年2月期间进行调研,采用现场纸质填写和电子版相结合的方式发放问卷,统一回收后进行筛选和分析。在调研过程中,研究人员主要负责向受访团队成员说明此次调研的目的,着重强调问卷的匿名性以及保密性,告知他们答案并无对错之分,并对相关问卷填写问题进行解答,以便保证所获数据的可靠性和客观性。此次调研共计发放问卷份235份,收回225份,剔除信息严重缺失、连续选择同一个答案、答项前后矛盾等无效问卷后,得到有效问卷份192份,问卷有效回收率为85%,符合最终问卷数量为所答题项五倍以上的要求。通过对所收集的问卷进行分析,发现项目分散在湖北(9%)、西安(11%)、天津(17%)、北京(13%)、河北(14%)、青海(11%)、山东(16%)、海南(9%)等地。

(二)测量工具

本研究中所要测量的变量有三个,心理授权、不道德亲组织行为、组织惯例。问卷所识别出来的初始指标制作,均采用Likert5点法度量,1表示非常不赞同,5表示非常赞同。各变量的量表来源和信度如下。①心理授权。采用Spreitzer提出的心理授权量表,包含4因子12个题项,本研究中该量表的Cronbach’s α值为0.839。②不道德亲组织行为。采用Umphress研究中开发的UPB量表,但由于中西方组织情境的较大差异以及工程项目的特定工作情境,通过文献分析和访谈的方法对原有量表进行了改编,使之更适用于中国情境下的工程项目团队成员的研究,在预测试问卷中由于题项“为了帮助项目团队,我愿意做任何事”相关系数小于0.5,因此删除该题项,用其余6个题项进行测量,本研究中该量表的Cronbach’s α值为0.904。③组织惯例。借鉴徐建平对组织惯例的测量量表,通过文献分析和访谈的方法对原有量表进行了改编。由于在工程项目情境下,受特定惯例的影响,工程项目团队成员不会只考虑自身利益,而是会考虑到项目整体的利益,因此在工程项目团队惯例中增加了互利互惠维度,使之更适用于中国情境下的工程项目团队成员的研究。包含4因子14个题项,本研究中该量表的Cronbach’s α值为0.842。

四、数据分析与结果讨论

(一)测量量表的信度和效度检验

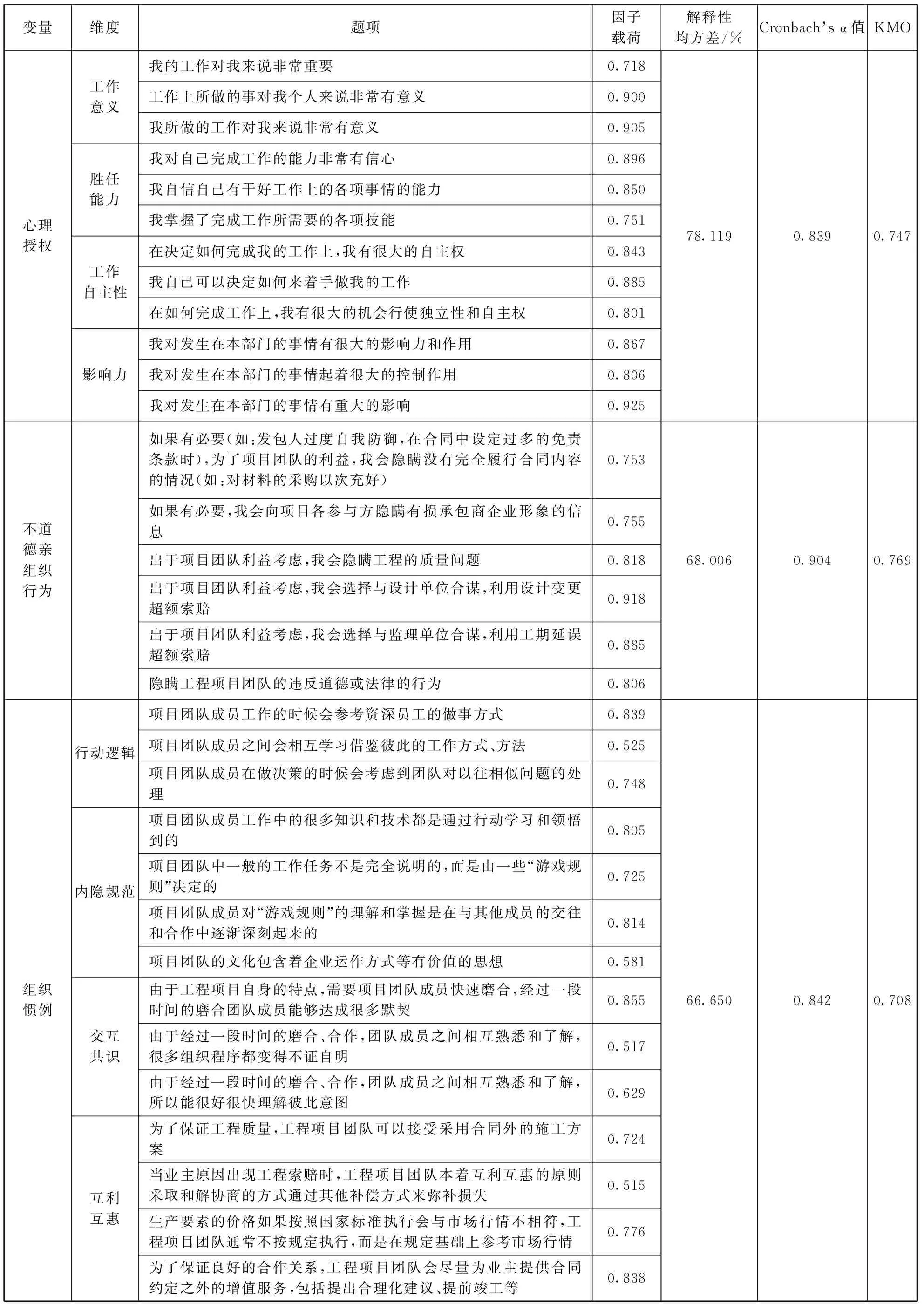

本研究采用SPSS18.0对各变量进行探索性因子分析,检验其信度和效度,结果见表1。各变量的Cronbach’s α值均大于0.700,表明各变量具有较高的内部一致性,问卷具有良好的信度水平。

效度分析主要包括内容效度和构建效度。关于内容效度,研究中各变量的测量都是在回顾整理已有文献的基础上,结合本研究的特点并参考专家意见和调查对象的反馈进行适度修订,因此变量量表具有良好的内容效度。关于构建效度,各变量题项的因子载荷均大于0.5,最终累积解释方差均大于60%,符合标准。通过KMO和Bartlett球体检验,得到的各变量KMO值均大于0.7,表明这些题项能够反映相关构念,收敛效度良好,Bartlett球度检验Sig显著,表明数据样本为正态分布,适合做因子分析。采用AMOS17.0进行验证性因子分析检验各主要概念因子之间的区分效度,结果表明心理授权的四维度结构模型的拟合度较好,各拟合系数依次为χ2/df=2.626,低于3;RMSEA=0.092,处于0.08-0.10之间;GFI=0.905,AGFI=0.845,NFI=0.908,CFI=0.940,整体符合高于0.9的要求。心理授权、不道德亲组织行为以及组织惯例三个量表的AVE值的平方根分别为0.748、0.749、0.735,各变量的相关系数分别在0.469-0.709之间,说明各变量AVE值平方根均大于其相关系数,表明具有较好的区别效度。

表1 探索性因子分析结果

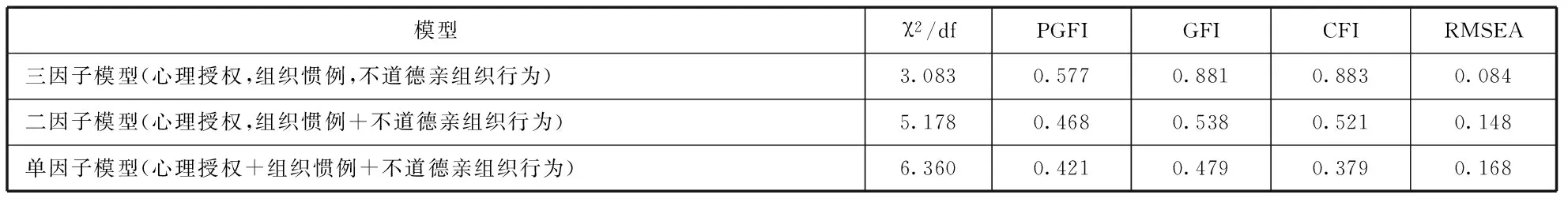

本研究运用验证性因子分析方法检验心理授权、组织惯例、不道德亲组织行为3个潜变量的区分效度,拟合度指标见表2。对各个模型的拟合指数进行比较,结果表明,三因子模型拟合指标均达到了相应的标准,且明显优于其他的备选模型。

(二)描述性统计分析

采用SPSS18.0对数据进行描述性统计分析,相关分析结果如表3所示。由表3可知,心理授权与不道德亲组织行为显著正相关,相关系数为0.709,在0.010水平上显著相关,该结果为本研究的假设提供了初步支持。

表2 验证性因子分析和共同方法偏差检验结果

表3 均值、标准差和相关系数

注:**为在0.010水平(双侧)上显著相关,*为在0.050水平(双侧)上显著相关。

由于问卷各变量数据采用自陈量表的形式,并且都是由同一调研对象提供,可能存在共同方法偏差,尽管采用不同量表运用不同指导语言、匿名填写等方法,但仍需检验共同方法偏差对研究结果的影响。首先,通过未经旋转的探索性因子分析显示有9个初始特征值大于1的因子被分析出,第一个因子占总方差的比例为30.734%,未占多数。然后,通过验证性因子分析进行多个模型间的比较(见表2),单因子模型拟合较差,而三因子模型能够较好拟合。通过上述方法验证,可判断不存在共同方法偏差的影响。

(三)研究假设的验证结果

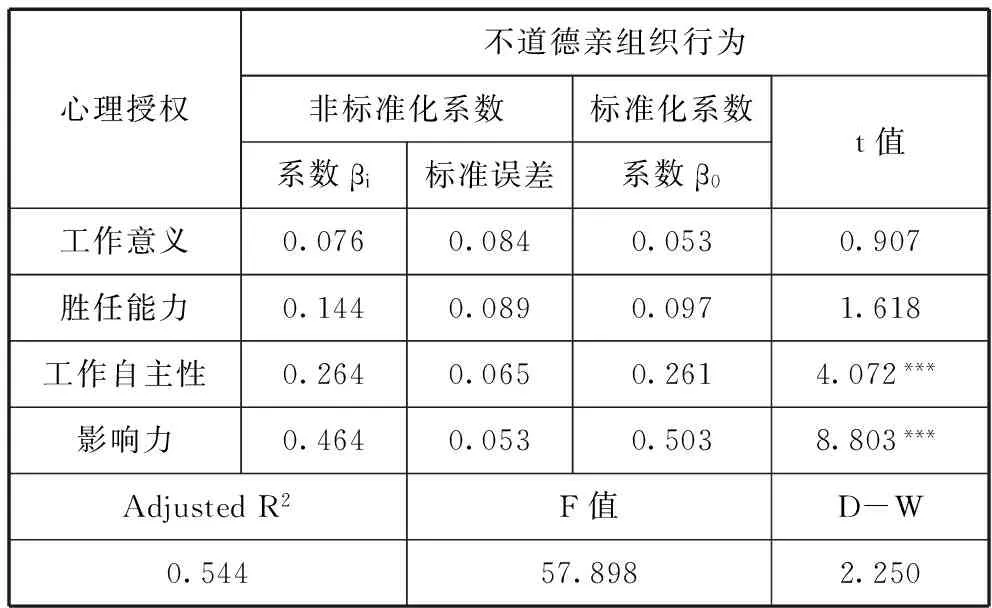

(1)心理授权与不道德亲组织行为的关联关系

运用SPSS18.0对心理授权与不道德亲组织行为的主效应进行检验,输出结果中的标准化系数作为评价工作意义、胜任能力、工作自主性、影响力与不道德亲组织行为的相关程度,见表4。结果表明,工作意义与不道德亲组织行为的相关系数为0.053,胜任能力与不道德亲组织行为的相关系数为0.097,工作自主性与不道德亲组织行为的相关系数为0.261(p<0.01),影响力与不道德亲组织行为的相关系数为0.503(p<0.01)。表明工作自主性、影响力都对不道德亲组织行为具有显著正向作用,虽然在回归分析中工作意义、胜任能力未达显著水平,但其与“不道德亲组织行为”变量的积差相关系数分别为0.403(p=0.000)及0.394(p=0.000),均达到显著的正相关,且其相关程度为中度关系。表明工作意义、胜任能力、工作自主性和影响力都对团队成员不道德亲组织行为有正向作用,假设H1及其子假设成立。

表4 心理授权对不道德亲组织行为影响的回归分析

注:*表示p〈0.05显著,**表示p〈0.01显著,***表示p〈0.001显著,下同。

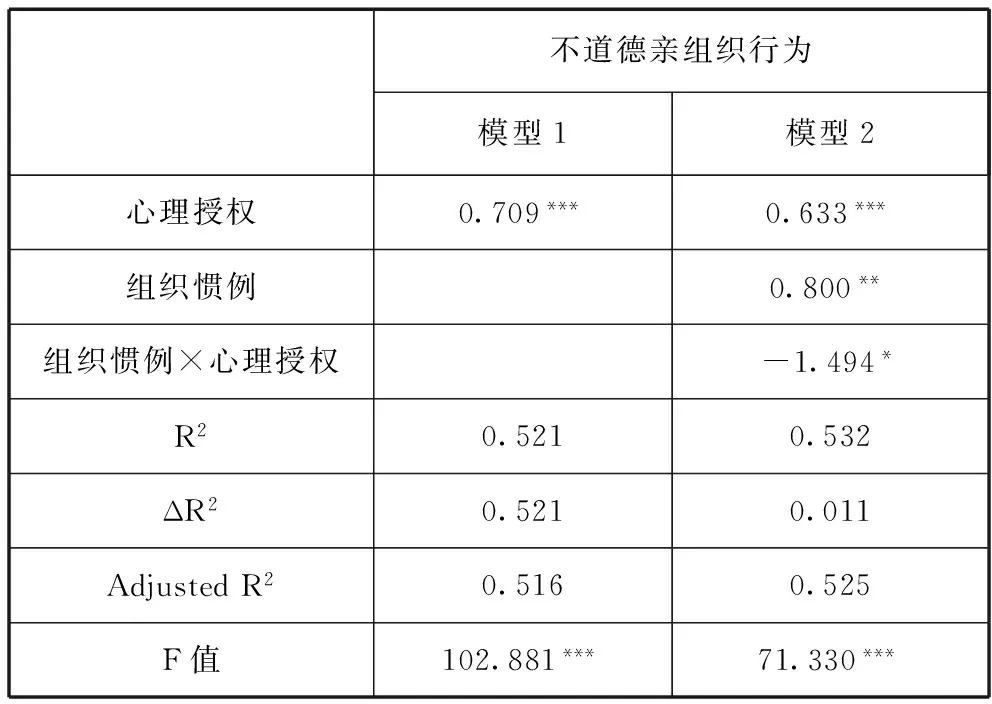

(2)组织惯例的调节效应检验

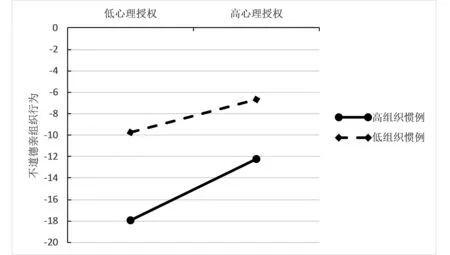

表5模型2考察组织惯例在心理授权与不道德亲组织行为关系中的调节作用,将心理授权与组织惯例中心化后的交互项对不道德亲组织行为进行回归检验,发现组织惯例在两者之间的调节效应显著,β=-1.494,在0.050水平上显著相关,H2得到验证。由图2可知,与行业惯例使用明显的情况相比,行业惯例使用不明显时工程项目团队成员在面对心理授权时更愿意从事不道德亲组织行为(其回归直线处于上方),表明在心理授权程度同等变化的情况下,组织惯例使用不明显时,工程项目团队成员更倾向于选择不道德亲组织行为来回报组织的心理授权。

表5 调节效应的层次回归结果

图2 组织惯例对心理授权与工程项目团队成员不道德亲组织行为关系的调节作用

五、研究结论与管理启示

(一)研究结论

本研究在工程项目情境下,以社会交换理论为依据,构建并检验心理授权对于工程项目团队成员UPB关系的影响模型,考察组织惯例在上述两者关系中的调节机制,研究结果表明:①心理授权对工程项目团队成员UPB存在显著正向影响,其中工作自主性和影响力这两个维度对团队成员UPB的正向影响更为显著;②组织惯例负向调节心理授权对工程项目团队成员UPB的正向影响。

通过对192名工程项目团队成员数据进行实证检验表明,在工程实践中高程度的心理授权确实是激发团队成员从事UPB的重要因素。研究发现,心理授权各维度都对团队成员UPB存在正向影响,而工作自主性和影响力这两个维度相较于其它两个维度具有更为显著的正向影响。表明高程度的心理授权能够激发团队成员的内在工作动机,使其认识到自身工作意义的重要,相信自己有能力完成某项任务,并且认为自己对组织的战略和管理工作有重要的影响作用,产生更大的信心运用组织资源和把控组织的发展,从而产生强烈的组织认同感和依附感。而这种高度的认同感有可能迫使他们放弃道德标准去采取表面上帮助组织的UPB。

工程项目由于其外部环境的不可控性和内部合约的不完备性,需要团队成员做出更多积极的角色外行为以利于项目成功,而较高程度的心理授权水平能够激发团队成员的自我效能,使其体验到更多的自主性、控制感,从而会更积极主动地做出有利于项目成功的角色外行为。在工程项目情境下,工作自主性和影响力相较于工作意义和胜任能力更能使团队成员产生对组织战略和管理工作的重要影响,由此产生相对更强烈的组织认同感和依附感,从而在这种内部归属感的强烈动机支配下,降低自己的道德意识,选择不道德的行为方式自愿主动采取行动维护组织利益,甚至对其“合理化”。工程项目团队组织惯例作为一种柔性约束受到互利互惠的惯例的影响,在一定程度上能够降低机会主义行为的发生机率。也就是说,组织惯例能够有效地调节心理授权对UPB的作用,越显著地使用正面的组织惯例,团队成员在感知到更高程度的心理授权时,越倾向于产生有益的角色外行为,从而抑制UPB的产生。研究结果不仅为心理授权与UPB的关系提供了有力的新证据,同时也为理解心理授权对工程项目团队成员负面行为影响的心理机制提供了新的视角。

(二)管理启示

本研究的相关结论可以为国内工程项目管理实践提供一些有意义的启示和参考,主要表现在以下三个方面。

(1)工程项目团队管理者与团队成员应充分警惕UPB产生的原因及负面影响。受工程项目组织间激烈的竞争以及传统的粗放式发展方式的影响,工程项目团队成员在表现出更强的亲组织行为意愿的同时往往不惜以损害组织外群体的利益为代价。UPB短期内、表面上会使组织受益,但实则终将对项目造成巨大损失,同时对承包商企业的声誉和合法性带来巨大的伤害。因此,工程项目团队管理者应具有长远的战略视角,不能为了短期内、表面上的利益而忽视甚至是默许团队成员实施UPB。工程项目团队组织应该树立正确的伦理取向,促使团队成员提高自身的道德水准,更加清晰地审视自身行为,有效避免组织制度设计缺陷以及个体行为作用扭曲。

(2)工程项目团队管理者应充分重视心理授权的负面影响带来的弊端。本研究发现,虽然较高程度的心理授权能够促进工程项目团队成员的亲组织行为,但是团队成员为了回报组织的心理授权、避免组织受到伤害,可能会选择忽视道德标准,从而采取使组织获益但却可能以损害组织外群体的利益为代价的行为。在某种意义上,高程度的心理授权能够促使工程项目团队成员产生强烈的组织认同感,从而可能会促使团队成员放弃道德标准去采取表面上帮助组织的行为。因此,工程项目团队管理者在对下属进行高水平的心理授权时,应该以高道德标准引导团队成员行事,充分发挥心理授权的积极作用,减少其消极作用,鼓励团队成员采取互惠性质的组织公民行为来为组织做出贡献。同时,工程项目团队管理者应积极构建有道德的企业文化,通过营造良好的企业道德氛围引导团队成员做出有利于企业长远利益和项目整体利益的行为。

(3)应充分重视组织惯例对心理授权和工程项目团队成员UPB的负向调节关系。工程项目团队组织惯例是围绕工作任务形成的有规律的、可预测的组织行为模式,是组织成员在长期实践中处理相似问题时自发考虑组织以往实践所接受的不成文的规范,最终形成集体性的默契、共识和观念。在工程项目情境下,组织惯例会受到项目治理特定情境的惯例的影响,使得团队成员在工作实践中不仅考虑自身利益,还会考虑到项目整体的利益。因此,在这种互利互惠的组织惯例影响下,成员之间情感型信任会得到增强、更有利于双方的合作,减少了机会主义行为。从而形成一种延迟的、有道德约束的社会交换,有效调节了团队成员的道德偏差。由于建筑工程需要随时应付各种临时状况和新增事件,因此柔性的组织惯例在建筑业的运转中发挥了非常重要的润滑作用。鉴于此,工程项目团队管理者应强化互利互惠的组织惯例的调节作用和对UPB的抑制作用。

参考文献:

[1]曾小春,胡贤文.工程项目管理中的伦理风险与防范[J].中国软科学,2002(6):123-125.

[2]李伯聪.工程与伦理的互渗与对话——再谈关于工程伦理学的若干问题[J].华中科技大学学报(社会科学版),2006(4):71-75.

[3]张桂平.职场排斥对员工亲组织性非伦理行为的影响机制研究[J].管理科学,2016,4(29):104-114.

[4]魏 峰,袁 欣,邸 杨.交易型领导、团队授权氛围和心理授权影响下属创新绩效的跨层次研究[J].管理世界,2009(4):135-142.

[5]何伯森.工程项目管理的国际惯例[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[6]冯必扬.人情社会与契约社会——基于社会交换理论的视角[J].社会科学,2011(9):67-75.

[7]Graham K A, Ziegert J C, Capitano J. The effect of leadership style, framing, and promotion regulatory focus on unethical pro-organizational behavior [J]. Journal of Business Ethics, 2015, 126(3):423-436.

[8]EffelsbergD A, Solga M. Transformational leaders’ in-group versus out-group orientation: Testing the link between leader’s organizational identification, their willingness to engage in unethical pro-organizational behavior, and follower-perceived transformational leadership [J]. Journal of Business Ethics, 2015, 126(4):581-590.

[9]李根强.伦理型领导、组织认同与员工亲组织非伦理行为:特质调节焦点的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2016,12(37):125-135.

[10]谭亚莉,廖建桥,王淑红.工作场所员工费伦理行为研究评述与展望[J].外国经济与管理,2012,3(34):40-48.

[11]Umphress E E, Bingham J B, Marie S M. Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification [J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(4):769-780.

[12]Nelson R, Winter S. An evolutionary theory of economic change [M]. MA: Belknap Press of Harvard University,1982.

[13]Feldman M S, Orlikowski W J. Theorizing practice and practicing theory [J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1240-1253.

[14]王永伟, 马 洁. 基于组织惯例、行业惯例视角的企业技术创新选择研究[J].南开管理评论,2011(14): 85-90.

[15]Becker M C, Zirpoli F. Applying organizational routines in analyzing the behavior of organizations [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, 66(1): 128-148.

[16]Mantas Vilkas. The effects of exogenous change on interaction patterns among members of organizational routines [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014,156:135-140.

[17]严 敏,严 玲,邓娇娇.行业惯例、关系规范与合作行为:基于建设项目组织的研究[J].华东经济管理,2015,29(8):165-174.

[18]王永伟,马 洁,吴湘繁,等.新技术导入、组织惯例更新、企业竞争力研究——基于诺基亚、苹果案例对比研究[J].科学学与科学技术管理, 2012,33(11):150-159.

[19]徐建平.组织惯例的演化机制与效能研究:基于学习视角[D].杭州: 浙江大学, 2009.

[20]Rhoades L, Eisenberger R, Fasolo P, et al. Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of social motional needs [J]. Journal of Applied Psychology,1998, 83(2): 288-297.

[21]Umphress E E, Bingham J B. When employees Do bad things for good reasons: Examining unethical pro-organizational behaviors [J]. Organization Science, 2011, 22(3): 621-640.

[22]Dejun Tony Kong. The pathway to unethical pro-organizational behavior: Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness [J]. Personality and Individual Differences, 2016, 93: 86-91.

[23]Conroy S, Henle C A, Shore L. Where there is light, there is dark: A review of the detrimental outcomes of high organizational identification [J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 2(38):184-203.

[24]Aryee S, Chen Z X. Leader-member exchange in a Chinese context: Antecedents, the mediating role of psychological empowerment and outcomes [J]. Journal of Business Research, 2006, 59(6): 793-801.

[25]Lavelle J J, Brockner J, Konovsky M A, et al. Commitment, procedural fairness, and organizational citizenship behavior: A multifocal analysis [J]. Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(7): 337-357.

[26]尚淑秀,张再生.基于社会资本视角的虚拟企业知识共享[J].中国软科学, 2013(11):101-111.

[27]丁荣贵,王金安,孙 华, 等.项目利益相关方社会网络边界确定方法研究[J].软科学,2015,8(29):124-128.

[28]孙永磊,陈 劲,宋 晶.文化情境差异下双元惯例的作用研究[J].科学学研究,2015,9(33):1424-1431.