国产两性霉素B单用或联合其他抗真菌药治疗恶性血液病并真菌感染54例临床分析

刘静 季海龙 赵芳 张睿 尹凤雷 曹婷婷 马洪玉 许卫星 王娟

(河北省沧州市中心医院血液内一科,沧州 061000)

侵袭性真菌病 (IFD)已经成为恶性血液病患者的主要死亡原因之一,目前常用的抗真菌药物主要有多烯类、三唑类和棘白菌素类,其代表性药物分别为两性霉素B、伏立康唑、卡泊芬净,均为广谱强效的抗真菌药物,后二者费用昂贵,在中国国情下,虽然两性霉素的毒副作用使其在临床中应用受限,但因价格低廉、疗效肯定,仍是目前抗真菌治疗的主要用药。本研究对54例恶性血液病合并侵袭性真菌病患者应用国产两性霉素B联合或不联合其他抗真菌药物的临床疗效和不良反应等进行了回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 病例

2013年4月~2016年4月我科收治的54例恶性血液病首次合并IFD患者,男23例,女31例,中位年龄49岁。其中急性髓系白血病28例,骨髓增生异常综合征6例,淋巴瘤4例,急性淋巴细胞白血病3例,多发性骨髓瘤4例,骨髓纤维化2例,慢性粒细胞白血病2例,慢性淋巴细胞白血病2例,重型再生障碍性贫血3例。

1.2 诊断标准

根据我国“血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌感染的诊断标准与治疗原则 (第四次修订)”[1],分为确诊、临床诊断、拟诊及未确定IFD。确诊IFD指深部组织真菌感染、真菌血症,真菌血症指血液真菌培养出现或获得霉菌 (不包括曲霉菌属和除马尔尼菲青霉的其他青霉属)、念珠菌或其他酵母菌阳性,同时临床症状及体征符合相关致病菌的感染;临床诊断IFD指具有至少1项宿主因素、1项临床标准,而缺乏微生物学标准;未确定IFD指具有至少1项宿主因素,临床证据及微生物学结果不符合确诊、临床诊断及拟诊IFD标准。

1.3 治疗方法

①两性霉素B (华北制药)用药方法1:第1天给予5 mg静脉滴注,以后每天增加5 mg,加入5%葡萄糖注射液500 mL中避光静脉滴注,维持6~8 h,输注前给予地塞米松3~5 mg静脉推注防止发热、寒战、头痛等全身反应。若能耐受两性霉素B逐渐增加至25 mg/d,并激素快速减停。治疗期间口服补钾3~6 g/d,防止低钾血症,并监测肝肾功能、电解质等。用药方法2:两性霉素25 mg/d维持24 h静脉泵点,输注前给予地塞米松5 mg静脉推注防止全身反应,5 d后无不良反应则激素快速减停。②伏立康唑 (丽珠集团丽珠制药厂):首个24 h 6 mg/kg,1次/12 h入液静脉滴注,其后予3 mg/kg,1次/12 h静脉滴注时间均大于1 h。③卡泊芬净 (Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret (France)):首剂70 mg入液静脉滴注,其后予50 mg/d,静脉滴注时间大于1 h。抗真菌治疗依据患者依从性应用至少7~14 d,据肺部影像及复查痰培养等决定停用静脉药物 (一种或两种),其后改为伏立康唑片0.2 g,2次/d口服维持治疗1~3个月。联合治疗时各药物剂量及用法不变,伏立康唑片的维持治疗仅应用于确诊及临床诊断的IFD患者。

1.4 联合治疗时机

病情危重、进展快、生命体征不稳定、持续高热、伴有粒细胞缺乏时间长、病灶范围广、单药治疗至少72 h后无效或效果欠佳或不能耐受其不良反应则改为联合用药。

1.5 疗效评判标准

经验治疗或诊断驱动治疗有效的评判指标:①开始抗真菌治疗至停药后7 d内无新发真菌感染;②开始治疗至停药后7 d内患者存活;③治疗期间未因药物副作用或缺乏疗效导致停药;④开始治疗后患者在中性粒细胞缺乏期间退热;⑤确诊或临床诊断的IFD在治疗结束时达到完全或部分有效[1]。

1.6 统计学处理

采用SPSS 17.0统计学软件处理数据,组间率的比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 易感因素

54例恶性血液病合并IFD患者中,均有应用广谱抗菌素病史54例 (100%),吸烟史24例 (44.4%),中性粒细胞缺乏29例 (53.7%),长期或大量应用糖皮质激素13例 (24.1%)。

2.2 分层诊断及真菌培养结果

依据诊断标准54例患者确诊1例 (1.9%),临床诊断17例 (31.5%),拟诊36例 (66.7%)。肺部空洞形成3例 (5.6%);痰真菌培养及血培养阳性 (血培养为隐球菌)患者共18例 (33.3%),包括白念珠菌6例 (11.1%),光滑念珠菌3例 (5.6%),曲霉菌5例 (9.3%),隐球菌1例 (1.9%),热带假丝酵母菌2例 (3.7%),毛霉菌1例 (1.9%)。

2.3 治疗方案及例数

单纯两性霉素B组21例 (38.9%),两性霉素B单药治疗效果欠佳后联合伏立康唑组28例 (51.9%),两性霉素B单药治疗效果欠佳后联合卡泊芬净组5例 (9.3%)。

2.4 疗效

54例患者经治疗后总有效率为88.9% (48/54例)。确诊患者有效率为100% (1/1例)、临床诊断和拟诊患者的有效率分别为88.2% (15/17例)、88.9% (32/36例)。三种诊断级别疗效之间无差异 (P=0.936)。两性霉素B组、两性霉素B联合伏立康唑组、两性霉素B联合卡泊芬净的总有效率分别为76.2% (16/21例)、96.4% (27/28例)、100% (5/5例)。

2.5 影响抗真菌治疗疗效的单因素分析

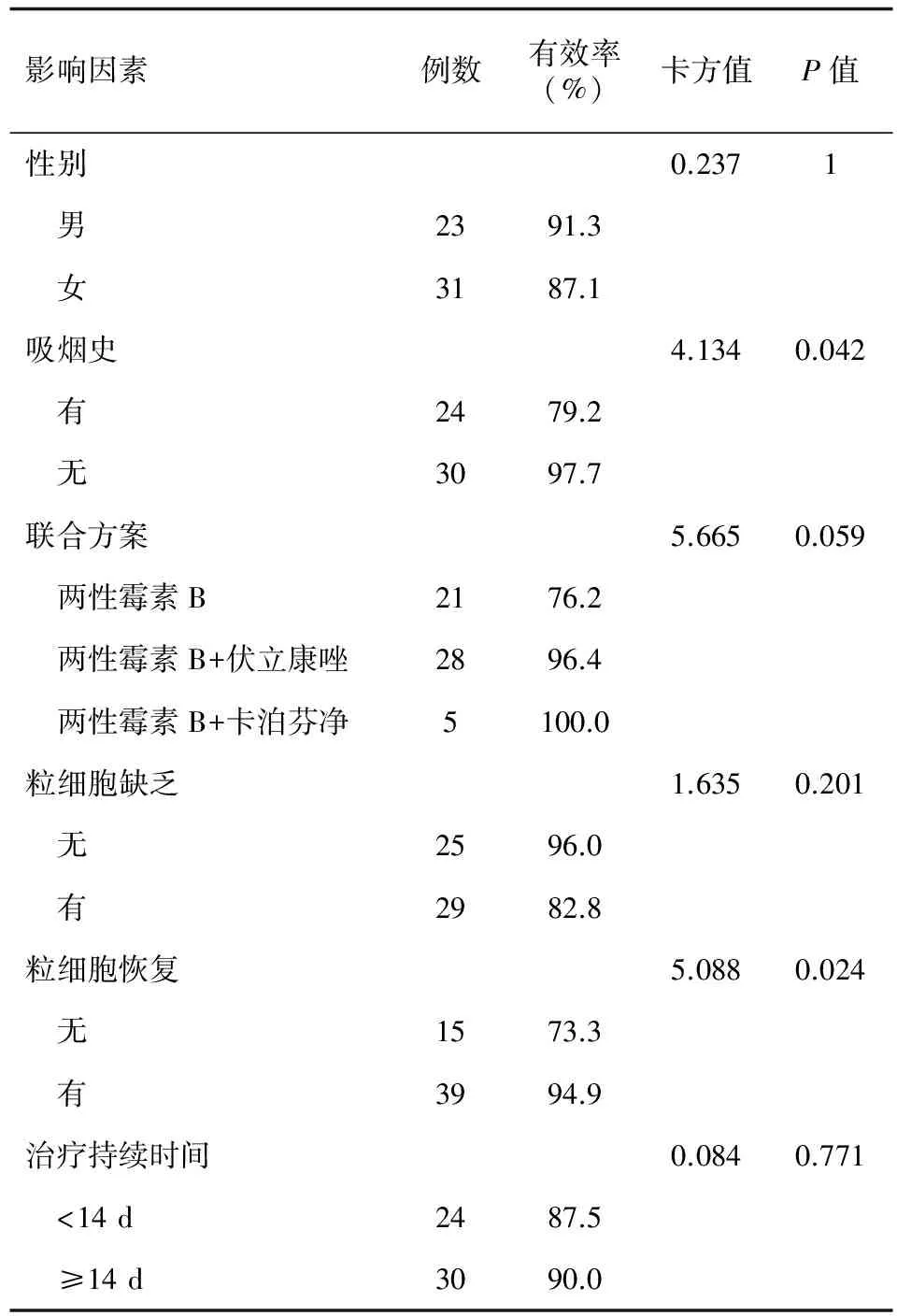

应用卡方检验对抗真菌治疗疗效的可能因素进行单因素分析,结果显示疗效与是否有吸烟史、抗真菌治疗期间粒细胞是否恢复相关 (P<0.05,见表1)。

表1影响恶性血液病合并侵袭性真菌病治疗疗效的单因素分析

Tab.1The single factor analysis of the curative effect of malignant hematological disease combined with invasive fungal disease

影响因素例数有效率(%)卡方值P值性别0.2371 男2391.3 女3187.1吸烟史4.1340.042 有2479.2 无3097.7联合方案5.6650.059 两性霉素B2176.2 两性霉素B+伏立康唑2896.4 两性霉素B+卡泊芬净5100.0粒细胞缺乏1.6350.201 无2596.0 有2982.8粒细胞恢复5.0880.024 无1573.3 有3994.9治疗持续时间0.0840.771 <14d2487.5 ≥14d3090.0

2.6 不良反应

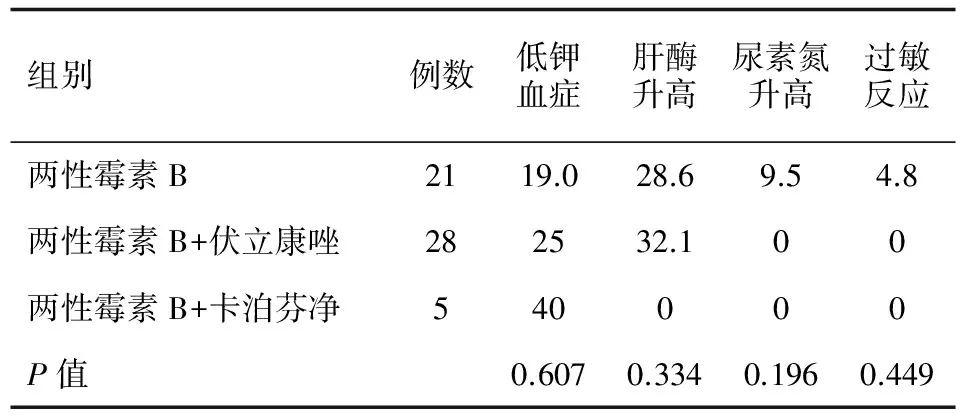

国产两性霉素B联合或不联合其他抗真菌药物治疗均发生了治疗相关性不良反应,以低钾血症常见,肝酶升高、肾功能损害较为少见,其中1例患者在应用两性霉素治疗后15 min左右出现畏寒、寒战,不能除外药物相关过敏反应,立即停用两性霉素并予抗过敏治疗后好转。其余患者经对症处理后不良反应得到控制,无需停用抗真菌药物。两性霉素B联合或不联合抗真菌药物治疗的相关不良反应比较见表2。

表2 三种治疗方案相关不良反应的比较 (%)

3 讨 论

我国侵袭性真菌病感染率呈逐年上升趋势,恶性血液病患者由于免疫力受损、强化疗延长粒细胞缺乏期并增加感染机会及广谱抗菌素的应用等,使得其成为IFD感染的高危人群。Kume对45 000例血液病患者尸检结果约25%死于真菌感染[2],故恶性血液病患者合并IFD已得到更多的重视。两性霉素B属多烯类抗真菌药,对念珠菌、曲霉菌、隐球菌等都有很强的抗菌活性,其主要是通过选择性结合真菌细胞膜上的麦角固醇改变膜的通透性,使细胞内重要物质外流而致真菌死亡;伏立康唑主要作用通过抑制真菌细胞膜麦角固醇的生物合成,导致细胞膜通透性增强和生长抑制;卡泊芬净主要通过抑制1,3-β葡聚糖合成酶,抑制真菌壁合成;三者均为强效抗真菌药物已广泛应用于临床。

3.1 一般情况、临床表现及病原学依据

本组资料显示IFD患者以中性粒细胞缺乏54% (29/54例)、吸烟史44.4% (24/54例)为主要易感因素。临床表现不具有特异性,主要表现为反复发热100% (54/54例)、咳嗽63.0% (34/54例)、咳白色可拉丝黏痰51.9% (28/54例)。血培养阳性率低1.9% (1/54例),痰培养所检出的病原菌中以念珠菌 (白念珠菌11.1%、光滑念珠菌5.6%、热带念珠菌3.7%)及曲霉菌为主9.3%,尽管有部分患者以氟康唑或伊曲康唑进行预防治疗,但不能控制除白念珠菌外的真菌感染。因此,对于预防治疗中出现发热或加重的易感患者,应及时调整更强有效的抗真菌治疗。另目前在血液病患者中曲霉菌感染率有上升趋[3],且本组资料显示吸烟史为主要易感因素 (P<0.05)、曲霉菌感染患者多有吸烟史60% (3/5例)。故对于既往存在吸烟史的恶性血液病患者应警惕曲霉菌感染可能。国产两性霉素B对曲霉菌有较高的清除率及疗效,必要时 (如持续粒细胞缺乏期等易感因素存在的发热患者)可用于抢先性抗真菌治疗。

3.2 影像学改变

肺部为IFD患者主要侵犯部位,但肺部CT早期多不典型,很难在早期出现渗出征象,如光晕征、新月形空气征、实变区域内出现窄腔等。相对于以肺泡实变为主要改变的细菌性肺炎,及以肺间质病变为主要表现的病毒性肺炎而言,真菌性肺炎的影像学表现以结节或肿块影为主要表现[4]。本组资料显示肺部IFD患者多可见斑片状磨玻璃影63.0% (34/54例)、实变11.1% (6/54例)、结节14.8% (8/54例),治疗期间监测肺部影像发现形成空洞者3例 (5.6%)。对于非AIDS免疫抑制者,空洞一般是在已形成的结节及实变的基础上,内部坏死物及真菌孢子被单核细胞、肺泡巨噬细胞和中性粒细胞吞噬并逐渐被吸收而形成的,发生于感染的恢复期[5],因此空洞形成较为滞后,也导致确诊滞后。因此对于肺部影像表现为结节、实变、磨玻璃影的IFD高危人群,需高度警惕真菌感染可能。

3.3 IFD的诊断

由于恶性血液病患者一般情况较差、粒细胞缺乏、血小板明显低于正常,导致支气管镜病理组织活检风险大,且真菌培养阳性率低、真菌繁殖一代时间较长致培养结果回报所需时间长、肺部影像学表现滞后,均使得IFD早期确诊困难并治疗延迟,大大增加了IFD的病死率。本组资料IFD确诊病例1.9%、临床诊断31.5%、拟诊66.7%,呈金字塔形分布,符合IFD诊断特点。

3.4 IFD治疗

根据指南[1],我科针对粒细胞显著缺乏、发热经强效抗菌素治疗效果欠佳或体温控制 (>3 d)后再次出现发热、咳白色可拉丝黏痰、肺CT可疑真菌感染的54例患者均予两性霉素B抗真菌抢先治疗,总有效率为88.9%,其中感染严重或效果不佳者联合伏立康唑 (51.9%)、或联合卡泊芬净 (9.3%)抗真菌治疗,有效率分别为76.2%、96.4%、100%,提示两性霉素B联合其他抗真菌药物治疗IFD可加强疗效。两性霉素B与卡泊芬净联合用药疗效增加,其机制在于棘白菌素可增加细胞的通透性,因此有利于两性霉素B穿过细胞壁[6]。两性霉素B与伏立康唑联合用药仍存在争议,本研究显示二者联合应用疗效增加,其机制可能是两性霉素B使真菌细胞膜微孔形成,通透性增加,从而使得细胞质三唑类浓度增高,进一步抑制真菌细胞膜麦角固醇合成,使发挥协同作用[7];本研究结果提示从疗效、性价比、停用联合治疗后的单药足疗程治疗等综合考虑,两性霉素B联合伏立康唑是可以优先考虑的经济可行的治疗方案。

3.5 不良反应

两性霉素B可以与哺乳动物细胞膜上的固醇结合而损伤人体正常细胞,故可有较多不良反应发生。主要为低钾血症19% (4/21例)、肝脏损害28.6% (6/21例)等不良反应,联合伏立康唑治疗增加了不良反应的发生,其中出现低钾血症者占25% (7/28例)、肝酶升高占32.1% (9/28例);两性霉素B联合卡泊芬净组肝酶升高者未见,不除外与病例数小相关,其联合用药的副作用尚有待进步扩大病例数以统计。本组资料显示两性霉素B联合或不联合其他抗真菌药物治疗中出现的不良反应大多可耐受或对症处理后缓解,1例寒战及1例顽固性低钾血症患者,停药后对症治疗均好转。有研究者认为,寒战、高热的发生与输液滴速有关,只要减慢滴速,并常规在用药前给予地塞米松静注,该不良反应可有效预防[8];另延长两性霉素B输注时间至24 h,国产两性霉素B不良反应可与脂质体制剂相当[9],我科应用每24 h泵点两性霉素B 25 mg的给药方式治疗2例 (3.70%),同时予补钾、保肝处理,未出现不良反应。

恶性血液病患者IFD感染临床症状不典型、死亡率高,早期诊断、早期干预治疗将大大提高患者生存率。两性霉素B作为经典抗真菌药物,疗效确切、价格低廉,本研究显示在积极补钾、保肝、延

长输注时间、密切监测肝肾功能基础上,据病情联合或不联合其他抗真菌药物,可作为IFD患者抢先治疗、确诊治疗的优选方案。但由于本研究为回顾性研究,入选病例相对较少,因此尚有待于大宗病例统计的进一步证实。

[1] 中国侵袭性真菌感染工作组.血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌感染的诊断标准与治疗原则(第四次修订)[J].中华内科杂志,2013,52(8):704-709.

[2] Kume H, Yamazaki T, Abe M,et al.Epidemiology of visceral mycoses in patients with leukemia and MDS-analysis of the data in annual of pathological autopsy cases in Japan in 1989,1993,1997and 2001[J].Japanese journal of medical mycology,2006,47(1):15-24.

[3] Denning DW.Early diagnosis of invasive aspergillosis[J] .Lancet,2000,355(9202):423-424.

[4] 谢丽,陈友三,刘士远,等.侵袭性肺部真菌感染的CT表现[J].实用放射学杂志,2013,29(7):1071-1074.

[5] Abramson S. The air crescent sign[J].Radiology,2001,218(1):230-232.

[6] 邱坤银,邓兰兰,黄科,等.抗真菌药物联合治疗儿童血液病合并侵袭性真菌病的临床研究[J].中华血液学杂志,2015,36(11):912-917.

[7] Ruiz-Cendoya M,Rodrine M,Rodriguez MM,et al.Interactions between triazoles and amphotericin B in treatment of disseminated murine infection byFusariumoxysporum[J],Antimicrob Agents Chemother,2009,53(4):1705-1708.

[8] 贾麟,黄梅,刘文励,等.国产两性霉素B治疗侵袭性真菌感染121例临床分析[J].中华血液学杂志,2008,29(9):619-622.

[9] Eriksson U,Seifert B,Schaffner A.Comparison of effects of amphotericin B deoxycholate infused over 4or 24 hours:randomised controlled trial[J].BMJ,2001,322 (7286):579-582.