传统为根

连超

内容提要:石鼓文的发现始于唐代,为我国最早的石刻文字之一,因刻于10个鼓形石礅上而得名。在书法史上,它上承甲骨、金文,下开小篆先河,在史学、文学、考古和书法篆刻艺术界被誉为民族瑰宝。自古以来,石鼓文备受世人珍爱,因此而照耀千古、流芳百世。本文试从石鼓文的艺术风格、审美意蕴及其临习要点加以探讨,以便更深入地挖掘石鼓文的文化精神与时代价值。关键词:石鼓文;概况;风貌;临习;神完气足

石鼓文是我国现存最早的石刻文字之一。它在我国文学史、书学史、金石学史和文字学史上都具有极其重要的历史地位,在书法、篆刻艺术界被奉为“刻石之祖”“篆书之宗”。本文试从石鼓文的艺术风格、审美意蕴及其临习要点加以探讨,以便更深入地挖掘石鼓文的历史价值与文化内涵。

一、石鼓文之概况

石鼓文是我国最负盛名的古代石刻,堪称国宝。它曾被清代著名学者、书法家康有为誉为“中国第一古物”。

石鼓文发现于唐代,石鼓(图1)共有10枚。在唐之前,石鼓一直散落于人烟稀少的荒野之中,历经秦汉、魏晋、南北朝、隋,直至唐贞观(627-649)初年,才在陈仓(今陕西宝鸡)出土。贞观年间,苏勖于石鼓文拓本卷首有题记:“世咸言笔迹存者,李斯最古,不知史籀之迹,近在关中。”[1](其后诗人杜甫、韦应物、韩愈、苏轼、苏辙、梅尧臣、张耒、洪适等都有题咏,著录的书学著作则有《书断》《法书要录》《述书赋并注》《周氏法书苑》《集古录》《金石录》《历代钟鼎彝器款识法帖》等,题跋书家有蔡襄、黄庭坚等。自唐至今,關于著述与研究凡百十余家,书坛干载盛事莫过于此。[2]韩愈于《石鼓歌》中曾咏叹:“鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。”[3]关于其制作年代,目前大概有三种说法:“西周说”“战国说”“秦代说”,但大多数学者认为石鼓文属于大篆、金文系统,应为春秋战国时期的先秦石刻,是留给后人学习并研究古文字最好的教材。

石鼓文刻在10枚鼓形的花岗岩上,石质坚硬。每块石鼓上刻有四言诗一首,内容为歌咏古代帝王游猎的情况,因而也称“猎竭”。石鼓高约90厘米,直径约60厘米。石鼓铭文原有700字左右,但因年代久远,风雨剥蚀,几经辗转,摹拓无尽,致使文字惨遭磨损,其中一石铭文已荡然无存。据郭沫若先生统计,如今石鼓全字465个,另有半字、重文若干。[4]原石几经波折,现藏北京故宫博物院。传世墨拓本有元代赵孟藏本(范氏藏“天一阁本”)、明代所藏“中权本”“先锋本”和“后劲本”(皆为宋拓本)。“天一阁本”已毁。现存最好拓本首推明嘉靖年间锡山安国所藏的宋拓本,遗憾的是石鼓文宋拓本都在日本。下面就让我们去领略一下石鼓文那显耀千古之风格概貌。

二、石鼓文之风貌

石鼓文的章法(图2),基本上是纵横有序,格局分明,质朴端庄,凝重大方,每个字的结构比例大致相同,字距与行距大致相等,字体亦有稍高与略扁者。其书法总体特征可归纳为三点:一是字形端稳、凝重而气势贯通;二是融汇甲骨文、金文和小篆的风格特色,诸如参差错落、宽窄相间等;三是结构宽博,气势雄强,总体给人一种高贵而肃穆、庄重而多姿的感受。张怀瓘《书断》中评《石鼓文》云:“乃开阖古文,畅其纤锐,但折直劲迅,有如镂铁,而端姿旁逸,又婉润焉。若取于诗人,则《雅》《颂》之作也。”[5]近人康有为《广艺舟双楫》有言:“《石鼓》如金钿委地,芝草团云不烦整裁,自有奇采。”总之,石鼓文书法结体已近乎小篆,为篆书的进一步发展做了铺垫,也给秦统一全国后所实施的“书同文”政策打下了坚实的基础。

石鼓文还存在着突出的结构性准则:其一,固定的偏旁部首构筑了石鼓文独特的符号系统;其二,对于左右结构之字,一般采用左低右高的处理方式,亦偶有左高右低者;其三,石鼓文中有明显的对称法处理;其四,石鼓文部分采取错落、穿插、挪让等方式,错落之中求统一,穿插之中求呼应,挪让之中求恣肆,整饬之中求变化;其五,追求自然生动,不固守成法;其六,字法个性鲜明,兼融甲骨文、全文与小篆的审美特质,而又有所区别。若就规范角度而言,石鼓文形体的规律性还远远不够;若从艺术视角来看,诸如“吾”“既”等,其结构松散似乎也算是一种不足。

除此之外,石鼓文的线质特点可归为四点:一是笔画粗细匀稳,圆润雄健,后演变为小篆的主要艺术风格;二是逆笔中锋,藏头护尾,笔画彰显含蓄而饱满的精神气度,有雄浑敦厚之感;三是笔画状似屈铁,玉润圆劲,婉道苍茫;四是笔势婉转而通畅,端重而奇肆。石鼓文的历史价值与文化意义是不言而喻的。首先,石鼓文可谓一部震烁古今的先秦史诗,具有重要的史料研究价值。其铭文内容记载的是春秋战国时期泰国国君的游猎活动,成为古地名、古动物、古植物、古地理环境及秦史研究等的宝贵资料。其次,石鼓文被世人奉为石刻书法之祖,具有承前启后的伟大意义。最后,其诗文押韵,言辞优美,具有深厚的文学价值,总体情调风格都与《诗经》相类似。由于具有上述极高的价值和意义,因此自唐以降,石鼓文备受书坛、文坛称赏,成为后人临习书法的重要范本。正如苏轼《石鼓歌》中所言:“上追轩颉相唯诺,下揖冰斯同觳鹁。”窦皋《述书赋》亦云:“籀之状也,若生动而神凭,通自然而无涯。远则虹绅结络,迩则琼树离披。”[6]

三、石鼓文之临习

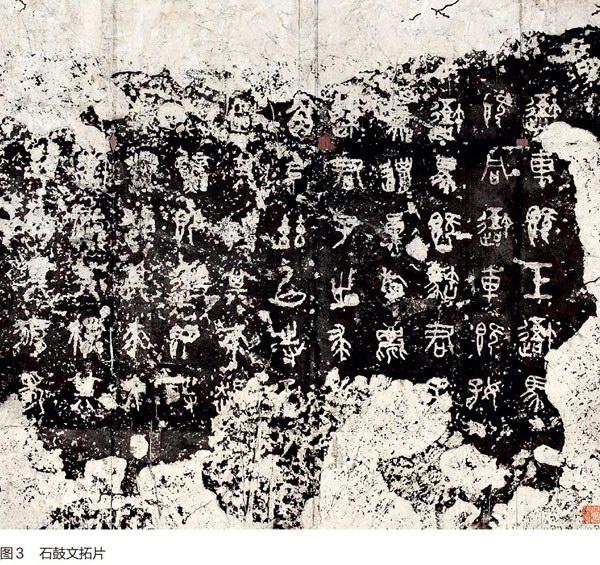

艺术极为注重继承传统,尤其是借鉴和吸收传统经典中的精华,正所谓“去其糟粕,取其精华”,只有如此打好传统的基础,才能努力更好地创新,方可取得艺术的真谛,对于书法传统的继承,最佳的途径便是对经典的临习。笔者认为,若想自己临习取得事半功倍的效果,首先必须对你所临的经典范本的背景知识以及笔法、结体、章法等有一定的认识和把握才行。下面咱们就以石鼓文(图3)为例做一简单的探讨。

(一)笔法——圆笔篆法

石鼓文用笔所采用的是典型的圆笔篆法,藏头护尾,中锋行笔,线条匀整连贯。与相对古拙厚重的甲骨文和金文比较,石鼓文已无团块状用笔,也无肥大而略显生硬的“写实性”图画。由于书写采用了圆笔式,力求流畅连贯,石鼓文逐渐改变了大篆粗细参差、肥瘦相间的绘画式用笔,转向圆转道劲、凝练匀稳的线条化发展,其用笔呈现出流畅而有序的特征。黄庭坚《山谷题跋》中有言:“《石鼓文》笔法如圭璋特达,非后人所能赝作。”孙承泽《庚子销夏记》曾言:“道朴而饶逸韵,自是上古风格。”[7]因此,石鼓文应该经历过全方位的系统梳理与改良。比如,周代全文中的个别圆点和写实性图画,发展至石鼓文一律变为等粗均匀的符号化的线条,例如“天、王、车、以”等字;但这种整改的力度还不够彻底。石鼓文典型“圆笔”风格被后来的泰山刻石等著名碑刻所广泛承继与发扬,秦始皇颁行“书同文”政策后,小篆书体发展到巅峰,秦小篆形体匀称、严整划一。

(二)结体——上紧下松

结体,又称结字、结构,是指将文字点画按照一定的审美法则有机地组合,进而体现出书法的概貌姿态及其神韵气度。石鼓文结体雄浑厚重,沉稳均衡。首先,表现在笔画对称和谐方面:如左右对称,诸如“雨、丝、来、北”;上下对称,如“多、具、其”;三分结构字分布均衡,如“流、游、汧”。其次,书法取势追求稳健匀称,逐渐形成“上紧下松”的典型篆书样式,字体重心居中或略微偏上,如“乐、渔”等。此外,石鼓文因审美需要,部分偏旁也呈现出虚实呼应、疏密相间等微妙的变化;在形成上紧下松形制的同时,部分字体的结构也不乏灵动、活泼之美。

(三)章法—一和谐有度

章法是指书法作品整体把握与统筹安排的方法,包括对字距、行距的布置与处理等。石鼓文章法采用横成行、纵成列的排布方式,上下与左右行距都比较开阔,总体给人以疏朗清新、古朴雄厚、神完气足的感觉。石鼓文上承晚周虢季子白盘等规整的铭文章法,这种“和谐有度,严整简明”的典型式样对后来秦泰山刻石等碑刻章法的定型产生了深远影响。其书法艺术具有承上启下的时代意义。关于石鼓文章法形成的内在原因,广西师范大学黎东明教授认为:“石鼓文章法构成的主基调是平衡感和协调感所建构起来的平稳宁静,并带有一种几何装饰的色彩。其主要由两大要素组织起来:一是来自文字钩形的平衡协调,并且有装饰性的秩序理想;一是篇章布局中的二维平面空间的均衡分割,行内轴线清晰,行列之间的空间秩序具有相对规整的几何特征。”(《秦汉篆书》)黎先生所言,可谓一语中的。

结语

唐兰先生认为刻石“不怕风雨,不怕熔毁,不怕掠夺,可以保存永久。体积大可以刻大字,便利于许多人来看。总之,刻石的兴起是铭刻的一个大发展”[8]。倘若进一步引申,则刻石的使用把文字从狭小的庙堂书馆中释放出来,推向广阔无限的天地之间,极大地拓展了文字与书法的社会功用及审美内涵。[9]石鼓文对后世的书法与绘画艺术产生了非常深远的影响,书画家如杨沂孙、吴大潋、吴昌硕、王福庵等部长期钻研石鼓文并有不少显著成就。他们将其作為自身书法艺术的重要养分,进而融汇于自己的书画艺术之中。纵观石鼓文书法,其笔法圆润道劲,结体规整严谨,章法生动华丽,总体给人一种苍茫老辣、古朴雄浑、骨劲气猛、神完气足的审美感受,令人在笔墨的挥洒之中尽情地领略石鼓文那跌宕浩荡、气势磅礴的神韵。在我国优良传统的书法文化殿堂中,石鼓文将永放光辉,照耀千古!

参考文献

[1]窦蒙.述书赋并注[C]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社.1979: 283

[2]丛文俊中国书法史:先秦秦代卷[M]南京:江苏教育出版社,2009:328

[3]韩愈石鼓歌[C]//全唐诗:卷338扬州:扬州诗局.1706

[4]郭沫若.石鼓文研究[M]//郭沫若全集:考古编北京:科学出版社,1982:25-26

[5]张怀瓘,书断[C]//历代书法论文选上海:上海书画出版社.1979:175

[6]窦皋.述书赋[C]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社.1979:238

[7]丛文俊.中国书法史:先秦-秦代卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:329-330

[8]唐兰石鼓年代考[J].故宫博物院院刊,1958 (1)

[9]丛文俊.中国书法史:先秦-秦代卷[M]南京:江苏教育出版社.2009:330