人祖的神格化:炎帝、祝融与日神崇拜

郭成磊, 邓 林

(信阳师范学院 a.历史文化学院;b.建筑与土木工程学院,河南 信阳 464000)

太阳是人类赖以生存、繁衍的生命之源,在原始社会早期,由于万物有灵的原始思维观念的支配,日神崇拜成为人类早期宗教信仰的核心内容。据学者研究,中国古代太阳崇拜的演变依次经历了“民神异业”“民神杂糅”“绝地天通”三个阶段,其中“民神杂糅”阶段是对人神合一的太阳神的崇拜,部族祖先或首领与日神合二为一[1]。本文主要考察在“民神杂糅”阶段,楚人以炎帝、祝融等英雄祖先为日神的太阳崇拜。

一、炎帝与金乌、烈火

炎帝与太阳的关系,《白虎通·五行篇》云:

炎帝者,太阳也。其神祝融,属续也。其精朱鸟,离为鸾故。

朱鸟为炎帝之精,《淮南子·天文训》高诱注作“朱雀”。离,系一种火鸟。《周易·旅卦》:“鸟焚其巢。”虞翻注:“离为鸟,为火。”《易经·说卦传》:“离为雉。”“离为火,为日。”《文选·思玄赋》:“前长离使拂羽兮。”李善注:“长离,朱鸟也。”可见,离与朱鸟名异而实同,为赤乌之属、炎帝之精①。

离,《山海经》作“离朱”②,《山海经·海外南经》云:“狄山,帝尧葬于阳,帝喾葬于阴。爰有熊、罴、文虎、蜼、豹、离朱、视肉;吁咽、文王皆葬其所。”袁珂校注:“郭璞注云‘(离朱)木名也,见《庄子》。今图作赤乌。”郝懿行认为郭璞以离朱为木名的说法有误,疑“赤乌”为南方神鸟焦明之属[2]296。郝说近是,《山海经》是一部据图为文的书,既然郭璞所见《山海经》“今图作赤乌”,那么“离朱”应该就是赤乌。对此,袁珂先生论述:

离朱在熊、罴、文虎、蜼、豹之间,自应是动物名。郭云木名,误也。此动物维何?窃以为即日中踆乌(三足乌)……离为火,为日,故神话中此原属于日,后又象征化为南方星宿之朱鸟,或又称为离朱。《山海经》所记古帝王墓所所有奇禽异物中,多有所谓离朱者。郭注云今图作赤乌者,盖是离朱之古图象也。是乃日中神禽即所谓踆乌、阳乌或金乌者……日乌足三,足讹为头,故又或传有三头离珠(朱)。[3]247

袁珂之说可谓不刊之论,传世文献习见“日中乌”的神话,如《淮南子·精神训》:“日中有踆乌。”《论衡·说日》:“日中有三足乌。”《初学记·鸟部》引《春秋元命苞》:“日中有三足乌者,阳精其偻呼也。”这些记载已被考古发掘出土的遗物所印证,如马王堆一号汉墓T形帛画局部(图1)、南阳唐河南关外针织厂汉画像石(图2)就发现有“日中乌”的形象。

此外,古书中还记有“金乌负日”的传说,《山海经·大荒东经》云:“汤谷上有扶木,一曰方至,一曰方出,皆载于乌。”有关传说在考古中也有反映,典型的如陕西华县(现渭南市华州区)泉护村仰韶文化遗址H165出土的彩陶残片上绘有鸟纹(图3),论者多以为即“金乌负日”图[1][4][5]。

图1 马王堆帛画局部“日中乌”

图2 唐河南关外汉画像石“日中三足乌”

图3 华县泉护村H165彩陶残片“金乌负日”图

结合以上相关材料来看,“离朱”为日精踆乌的说法,当有所本。既然日精与炎帝之精为同一物,那么《白虎通》以炎帝为太阳,确也并非虚妄之言。

不过,就字面意义言,“炎”与火应更具关联性,戴家祥先生说:“《说文》‘炎,火光上也。从重火。’据汉字结构特点,凡独体字重复,均有加重本义的作用。如双木谓林、二水谓沝,炎当是火之烈也。”[6]2656典籍所记亦是如此,《左传·昭公十七年》载郯子述说其祖少皞氏以鸟名官,谈及炎帝云:“炎帝氏以火纪,故为火师而火名。”《左传·哀公九年》记史墨的占辞云:“炎帝为火师,姜姓其后也。”炎帝为姜姓之祖,受天命而有火瑞,所以用火记事,并命名百官。可见,至晚在春秋时期,人们就已将炎帝与火关联起来。因而,炎帝被奉祀为火神。

另外,炎帝又有“烈山氏”或“厉山氏”的别称。《左传·昭公二十九年》:“有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之。”《国语·鲁语上》:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬。”韦昭注:“烈山氏,炎帝之号也,起于烈山。”《礼记·祭法》:“厉山氏之有天下也,其子曰农,能殖百谷。”郑玄注:“厉山氏,炎帝也,起于厉山,或曰‘有烈山氏’。” 皇甫谧《帝王世纪》也云:“炎帝……本起烈山,或称烈山氏。”[7]10所谓“烈山”,本义指放火烧山以耕种。结合征引文献来看,可以得出如下结论:其一,“烈山氏”之名在春秋时期就已见诸史料,其当为最早的神农;其二,炎帝别号“烈山氏”的说法在汉晋之际才真正流行。而炎帝与神农的关系,据学者研究,大致经历了共处、同尊、合并三个阶段,二者的合并肇始于春秋中期以后,完成于秦汉之际[8]758。由此可知,炎帝即“烈山氏”之说虽然较晚出,但渊源有自,或亦可追溯至春秋时期。

如前所述,火在原始农业生产活动中发挥着关键作用,与火及原始农业有着紧密联系的炎帝的地位自然也就被先民抬升,由火神而变成了日神。正如张正明先生所说:“所谓炎帝,实为上古的人民把自己的远祖作燧生火的伟大发明神化,也是对太阳的崇拜的产物。”[9]10

二、祝融与炎帝

关于祝融,《国语·郑语》记述周太史伯为郑桓公论西周末年天下兴衰继替的局势,谈及楚国时云:

祝融亦能昭显天地之光明,以生柔嘉材者也,其后八姓,于周未有侯伯……融之兴者,其在羋姓乎!羋姓夔越,不足命也,蛮羋蛮矣,唯荆实有昭德,若周衰,其必兴矣。姜、嬴、荆、羋,实与诸姬代相干也。

荆即楚,荆芈为楚之公族。《史记·郑世家》云:“昔祝融为高辛氏火正,其功大矣,而其于周未有兴者,楚其后也。”明确指出楚之公族是祝融的后裔。

又,《左传·僖公二十六年》载:

夔子不祀祝融与鬻熊,楚人让之,对曰:“我先王熊挚有疾,鬼神弗赦而自窜于夔。吾是以失楚,又何祀焉?”秋,楚成得臣、斗宜申帅师灭夔,以夔子归。

此事《史记·楚世家》亦有记载:“灭夔,夔不祀祝融、鬻熊故也。”按“神不歆非类,民不祀非族”(《左传·僖公十年》),“非是族也,不在祀典”(《国语·鲁语上》)的说法,祝融、鬻熊当是楚、夔之先祖。夔为楚之别封,夔子废弃祭祖之常祀,故楚灭之。鬻熊曾“子事文王”,是楚始封之君熊绎的曾祖③,祝融则是鬻熊以上的楚先祖。考古材料方面,包山简、新蔡简均有将祝融与老童、鬻熊、昭王、惠王等楚先公先王一同祭祷的记录④。因此,不论是传世典籍,还是出土文献,均可证明祝融为楚先祖之一。

至于祝融与炎帝的关系,张守节《史记正义》引张揖云:“祝融,南方炎帝之佐也。”《广雅·释诂》:“佐,助也。”在古史传说中祝融为炎帝的佐僚,从属于炎帝。楚帛书甲篇(即《四时》篇⑤)也云:“炎帝乃命祝融以四神降奠三天。”楚帛书的年代在战国中晚期,说明至迟到战国中晚期,楚地就已流传着祝融听命于炎帝的神话传说。

然而,《山海经》又有祝融为炎帝后裔的记载。其《海内经》云:“炎帝之妻,赤水之子听訞生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融。祝融降处于江水,生共工。”此外,《山海经·大荒西经》又有祝融为颛顼之裔的说法:“颛顼生老童,老童生祝融,祝融生太子长琴。”这前后抵牾之处或可归因于“传闻不同而各异其辞也”[3]453。至于传闻所在,虽然文献阙如,但在古史传说中,祝融与炎帝,或者说两氏族有着千丝万缕的联系应是不争的事实。楚人奉祀先祖祝融,自然也会尊奉祝融所依从的炎帝了。

那么,祝融与炎帝是怎样发生联系的呢?

其一,炎帝氏族发祥于今陕西境内渭水上游一带,后来一部分东迁,顺渭水东下,经黄河南岸向东[10]50、52。其中偏南建国的许与“祝融八姓”中的昆吾有过联系。《左传·昭公十二年》载楚灵王对右尹子革云:“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅。”姜姓之许在今河南中部许昌境内,昆吾是楚先祖季连之兄,也曾在那里居住。

其二,据《国语·周语下》记载,炎帝氏族中的四岳辅佐夏禹治水有功;又传说炎帝之女瑶姬曾助禹治水⑥。总之,夏人与炎帝发生联系很可能与治水有关。《国语·周语上》云:

昔夏之兴也,融降于崇山;其亡也,回禄信于耹隧。

融,即祝融;回禄,乃火神之名⑦。徐元诰引吴曾祺《国语韦解补正》:“回禄本名吴回,即祝融,故曰火神。”[11]29南宋吴曾《能改斋漫录·事始》云:“祝融之后有吴回、陆终。回禄者,回、陆也,举二人而言耳。陆、禄音相近。”[12]12二说虽有分歧,但回禄为祝融后裔却是不误的。又,《国语·郑语》云:“佐制物于前代者,昆吾为夏伯矣。”《墨子·非攻下》:“天命融隆火于夏之城间西北之隅。”一方面,祝融氏族中的昆吾曾襄助过夏朝,并担任夏伯;另一方面,及夏衰,又转而帮助商汤克伐夏桀。可见,夏之兴亡与祝融氏族有密切关系。夏人崇奉炎帝,祝融氏族因依附于夏,亦随之以炎帝为尊。对此,张正明先生说:

炎帝与祝融之间本无统系,然而,祝融部落集团依附于夏朝的时间一长,他们就从人间的主从关系推演出神界的主从关系,祝融就甘居炎帝之下了。[9]9

张先生在《楚史》中再次进行申说:“族际的主从关系幻化为神际的主从关系,祝融就被当作是高阳即炎帝的臣僚了。”[13]3该观点极具启发性,值得信从。不过,将高阳、炎帝互称,却不足信服。

三、祝融以火神兼日神

祝融既为炎帝之佐,当亦有火神、日神的神格。《左传·昭公二十九年》云:“有五行之官,是谓五官。实列受氏姓,封为上公,祀为贵神。社稷五祀,是尊是奉。木正曰句芒,火正曰祝融……”杜预注:“正,官长也。”火正,即火官之长⑧。《淮南子·时则训》:“南方之极,自北户孙之外,贯颛顼之国,南至委火炎风之野,赤帝、祝融之所司者,万二千里。”高诱注:“祝融,颛顼之孙,老童之子吴回也。一名黎,为高辛氏火正,号为祝融,死为火神也。”可见,祝融本系人间的火官之长,死后才被奉祀为火神。

祝融为火神文献足征,其为日神亦有据可查。

其一,《尚书大传》《风俗通义》均有“火,太阳也”的说法,这说明至晚在汉代可能已产生火神可兼为日神的观念。

其二,古史传说中祝融为颛顼之裔,颛顼具太阳神的神格[14]17-20,祝融自然也是太阳神。

其三,《国语·郑语》记周太史伯答郑桓公曰:“夫黎为高辛氏火正,以淳耀敦大,天明地德,光照四海,故命之曰‘祝融’,其功大矣……祝融亦能昭显天地之光明,以生柔嘉材者也。”据此,童书业先生认为“盖祝融为火神,亦即日神也”[15]29。王引之《国语述闻·国语下》云:“家大人曰……‘淳’字本作‘焞’,焞,明也,耀,光也,言能光明天明,厚大地德也。”[16]1258能使天地光明,滋养五谷材木的不正是太阳吗?祝融拥有太阳的神通,自然也有日神的神格。

其四,《史记·楚世家》中有裴骃《史记集解》引虞翻云:“祝,大;融,明也。”《左传·昭公二十九年》孔疏引贾逵云:“祝,甚也;融,明也。”是则“祝”有甚大之义,祝融即大明。大明,就是太阳。《礼记·礼器》云:“大明生于东,月生于西。”郑注:“大明,日也。”《易·乾卦·彖传》云:“大明终始,六位时成。”唐李鼎祚《周易集解》引侯果曰:“大明,日也。”[17]37

其五,《淮南子·天文训》云:“南方火也,其帝炎帝,其佐朱明。”朱明,高诱注:“旧说云祝融。”《开元占经》卷三十引《淮南天文间诂鸿烈》作“其佐祝融”[18]293。朱、祝古音相近,而明、融同义,是朱明即祝融。朱明,也就是太阳。《楚辞·招魂》说:“朱明承夜兮,时不可以淹。”王逸注及《广雅·释天》皆云:“朱明,日也。”

其六,《尚书·尧典》:“乃命羲和,钦若昊天。”孔安国传曰:“重黎之后羲氏、和氏世掌天地四时之官。”又,《尚书·吕刑》:“乃命重、黎,绝地天通。”孔传:“重即羲,黎即和。”孔颖达疏:“羲是重之子孙,和是黎之子孙,能不忘祖之旧业,故以重黎言之。”可见,在汉唐时人看来,羲和乃重黎后裔。古书中羲和的形象多与太阳有关⑨,而重黎(一说黎)即祝融。故此可作祝融为日神之旁证。

其七,祝融又可指烛龙[19]216-217,《山海经·大荒北经》云:“有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明……是谓烛龙。”郭璞注:“言视为昼,眠为夜也。”烛龙睁眼就是白昼,闭眼就是黑夜,不正如太阳之东升西落吗?又,《楚辞·天问》:“日安不到,烛龙何照?”日光无所不到,屈子明知故问,实际在肯定烛龙就是太阳。唐李邕《日赋》:“烛龙照灼以首事,踆乌奋迅而演成。”烛龙、踆乌对举,踆乌为日精,烛龙也应能指代日。清人俞正燮《癸巳存稿》卷六“烛龙”条就曾考证出“烛龙即日之名”[20]234-235。

综上所述,我们有充分的理由认为祝融亦具有日神之神格。这种看法,杨宽先生持论甚早,他在1938年改定的《中国上古史导论》中说:

《山海经》谓重黎在日月山,黎之子噎(嘘)又能行日月星辰之行次。案《白虎通》云:“炎帝者,太阳也,其神祝融”,则祝融重黎之为日神可知。祝融为日神,故《郑语》云:“黎为高辛氏火正,以淳耀敦大,天明地德,光照四海,故命之曰祝融。”非日神夫谁能“光照四海”耶?此亦神话之润饰未尽者也。日为阳火之精(《淮南子·天文训》),故日神亦兼火神。《世本》谓:“祝融作市”,盖以“日中为市”,而祝融为日神,因谓祝融作市耳。[19] 216-217

四、重黎、吴回、陆终为“祝融”

从上文所征引的文献来看,“祝融”应系火正一职的尊称。据上引《国语·郑语》,楚先祖中最早的祝融为黎,《史记·楚世家》作“重黎”。《左传·昭公二十九年》云:

木正曰句芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰玄冥,土正曰后土……少皞氏有四叔,曰重、曰该、曰修、曰熙,实能金、木及水。使重为句芒,该为蓐收,修及熙为玄冥,世不失职,遂济穷桑,此其三祀也。颛顼氏有子曰犁,为祝融;共工氏有子曰句龙,为后土,此其二祀也。后土为社;稷,田正也。有烈山氏之子曰柱为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祀之。

柱、弃均为稷,说明“稷”非一人之专名,而应是对田正的尊称。同样,“祝融”也应是对火正的尊称。犁,即黎。《左传》的这段话表明:重、黎实为二人,重是少皞后裔,为木正句芒;黎是颛顼后裔,为火正祝融。至于《楚世家》称“黎”为“重黎”,《史记索隐》说:“重氏、黎氏二官代司天地,重为木正,黎为火正。案:左氏传少昊氏之子曰重,颛顼氏之子曰黎。今以重黎为一人,仍是颛顼之子孙者,刘氏云“少昊氏之后曰重,颛顼氏之后曰重黎,对彼重则单称黎,若自言当家则称重黎。故楚及司马氏皆重黎之后,非关少昊之重。”愚谓此解为当。

显然,司马贞主张调和《史记》《左传》的说法。而“黎”称“重黎”既已约定俗成,袭之亦无妨。

继黎为火正,称“祝融”者乃吴回。《史记·楚世家》说:“卷章生重黎……帝乃以庚寅日诛重黎,而以其弟吴回为重黎后,复居火正,为祝融。”《史记集解》:“徐广曰:‘《世本》云老童生重黎及吴回。’谯周曰:‘老童即卷章。’”《山海经·大荒西经》:“有人名曰吴回,奇左,是无右臂。”郭璞注:“吴回,祝融弟,亦为火正也。”又,《吕氏春秋·季夏纪》:“其帝炎帝,其神祝融。”高诱注:“祝融,颛顼氏后,老童之子吴回也。”章炳麟《訄书·尊史》也云:“老童之子,实曰吴回,斯祝融矣。”[21]788可知,吴回以老童子、重黎(即黎)弟的身份继嗣为祝融。

至于回禄,方以智《通雅》卷二一云:“回禄谓吴回、禄终也……回禄合称,禄、陆音通也。”[22]269丁山先生《吴回考》说:“回禄合称,正犹周人之称文、武,是吴回古亦简称曰回矣。”[23]343回禄既是吴回、禄终之合称,吴回为祝融,那么陆终当亦为祝融。又《大戴礼记·帝系》《世本·帝系篇》(清秦嘉谟辑补本)、《楚世家》等文献有“陆终六子”的记载:

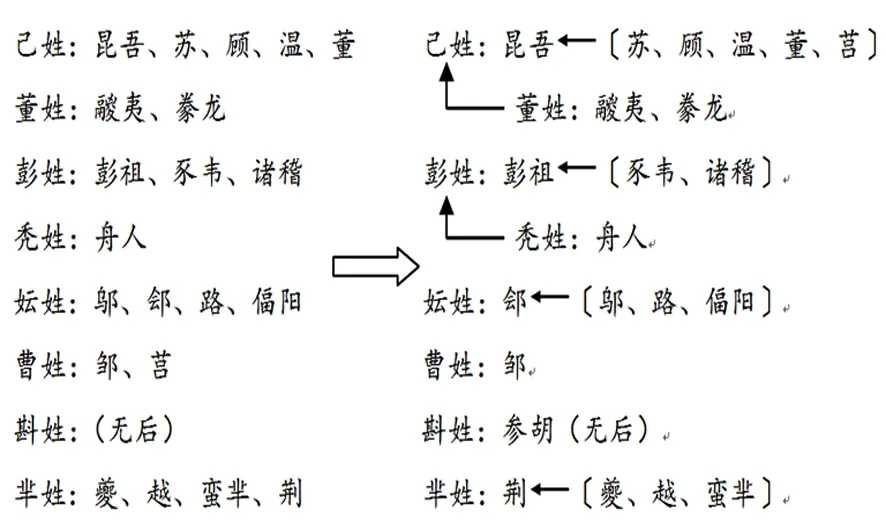

《国语·郑语》有“祝融八姓”的记载,韦昭注:

五国(笔者按,即己姓)皆昆吾之后别封者,莒其后。董姓,己姓之别受氏为国者也……彭祖,大彭也。豕韦、诸稽,其后别封也……秃姓,彭祖之别……陆终第四子曰求言,为妘姓,封于郐,今新郑也。邬、路、偪阳其后别封也。陆终第五子曰安,为曹姓,封于邹……斟姓,曹姓之别……夔、越,芈姓之别国……蛮芈,谓叔熊在濮从蛮俗。[11]467-468

夔,楚熊挚别居于夔;越,即越章,楚熊渠立其少子执疵为越章王;叔熊,即熊严第三子叔堪,《史记·楚世家》说:“叔堪亡,避难于濮。”可见,夔、越、蛮芈皆为楚之别封。《史记索隐》引宋忠云:“参胡,国名,斟姓,无后。”是韦注“斟姓,曹姓之别”的说法不一定正确。参考韦昭、宋忠之注解,“祝融八姓”之间的关系可表示如下:

对比发现,“祝融八姓”与“陆终六子”若合一契,故张正明先生说:“这是并世共存的一个族系的两张名单。”[13]15可见,“祝融八姓”之祝融实为陆终。

“陆终六子”是否继为祝融,文献不足征。但《国语·郑语》《史记·楚世家》说“祝融八姓”“陆终六子”中的昆吾为夏伯,彭祖、豕韦为商伯,于周则未有侯伯,“其后中微”。则大致可推断“陆终六子”已不复典司火正之职,更失去了“祝融”的尊号⑩。

五、结语

日神崇拜是早期宗教信仰的核心内容,在“民神杂糅”阶段,主要是对人神合一的日神的崇拜,祖先神往往具有日神的神格。上古史传说中,夏人因治水而崇奉炎帝,楚人的先民因曾依附于夏亦以炎帝为日神。祝融为炎帝之佐,重黎、吴回、陆终因相继担任火正一职而都有“祝融”的尊号,这些楚先祖虽都以火神兼为日神,但祖先神在某种程度上侵占着日神的地位,并逐渐与日神发生分化。《楚辞·九歌》以东君为日神,可视为这种分化的完成,对东君的崇拜主要表现在拜日的祭祀仪式上,东君虽具鲜明的人格化特征,但已找不到先祖的踪迹。

注释:

① 《后汉书·张衡列传》云:“前祝融使举麾兮,纟丽 朱鸟以承旗。”李贤注:“朱鸟,凤也。”又,“前长离使拂羽兮”,李贤注:“长离,即凤也。”又,《后汉书·肃宗孝章帝纪》注引孙柔之《瑞应图》:“鸾鸟者,赤神之精,凤皇之佐。”李贤以朱鸟、长离为凤,以鸾鸟为凤皇之佐,异于《白虎通》的说法。

② 见于《山海经》中《海外南经》《海外北经》《海内西经》篇。

③ 司马迁在《史记·楚世家》中将穴熊、鬻熊误作二人,今据新蔡简、清华简《楚居》,二者实系一人。参看清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,中西书局2010年版,第183-184页;李学勤:《论清华简<楚居>中的古史传说》,《中国史研究》2011年第1期。

④ 包山简217、237;新蔡简甲三35,甲三83,甲三188、197,甲三268,乙一24,零254、162,零288,零560、522、554等。

⑤ 指中间八行的一段文字。李学勤先生称中部八行一篇为《四时》,十三行一篇为《天象》,四周的为《月忌》,参看李学勤著《楚帛书中的天象》《简帛佚籍与学术史》,江西教育出版社2001年版,第37页。

⑥ 关于瑶姬助禹治水的传说,详见《太平广记》卷56《女仙一·云华夫人》引杜光庭《墉城集仙录》。瑶姬,《文选·高唐赋》李善注引《襄阳耆旧传》作“赤帝女曰姚姬”。

⑦ 参看《国语·周语上》韦昭注,《左传·昭公十八年》杜预注。

⑧ 火正的职责,张正明先生在《楚史》中概括为:观象授时、点火烧荒、守燎祭天。

⑨ 古籍中“羲和”约有三义:其一,指代太阳,《后汉书·崔骃列传》:“氛霓郁以横厉兮,羲和忽以潜晖。”李贤注:“羲和,日也。”其二,指日御,《离骚》:“吾令羲和弭节兮。”王逸注:“羲和,日御也。”《初学记》卷一、《太平御览》卷三引《淮南子·天文训》:“爰止羲和,爰息六螭,是谓悬车。”注曰:“日乘车,驾以六龙,羲和御之。”《广雅·释天》:“日御,谓之羲和。”其三,指日母。《山海经·大荒南经》:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”

⑩ 周初鬻熊、熊绎担任的“火师”地位并不高,与火正祝融不可同日而语。

参考文献:

[1] 王守功.考古所见中国古代的太阳崇拜[J].中原文物,2001(6):39-44.

[2] 郝懿行.山海经笺疏[M].北京:中国致公出版社,2016.

[3] 袁 珂.山海经校注[M].成都:巴蜀书社,1992.

[4] 安立华.汉画像“金乌负日”图象探源[J].东南文化,1992(1):66-72.

[5] 袁广阔.仰韶文化的一幅“金乌负日”图赏析[J].中原文物,2001(6):70-72.

[6] 戴家祥.金文大字典[M].上海:学林出版社,1995.

[7] 徐宗元.帝王世纪辑存[M].北京:中华书局,1964.

[8] 张正明.张正明学术文集[M].武汉:湖北人民出版社,2007.

[9] 张正明.楚文化史[M].上海:上海人民出版社,1987.

[10] 徐旭生.中国古史的传说时代[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[11] 徐元诰.国语集解[M].王树民,沈长云,点校.北京:中华书局,2002.

[12] 吴 曾.能改斋漫录[M].北京:中华书局,1960.

[13] 张正明.楚史[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[14] 郭成磊.楚国神灵信仰与祭祀若干问题考论[D].西安:西北大学,2016.

[15] 童书业.春秋左传研究[M].上海:上海人民出版社,1980.

[16] 王引之.经义述闻[M].虞思徵,马 涛,徐炜君,校点.上海:上海古籍出版社,2016.

[17] 李道平.周易集解纂疏[M].潘雨廷,点校.北京:中华书局,1994.

[18] 瞿昙悉达.开元占经[M].北京:九州出版社,2011.

[19] 杨 宽.中国上古史导论[M].上海:上海人民出版社,2016.

[20] 俞正燮.俞正燮全集(贰)[M].合肥:黄山书社,2005.

[21] 章炳麟.訄书详注[M].徐 复,注.上海:上海古籍出版社,2000.

[22] 方以智.通雅(影印本)[M].北京:中国书店出版社,1990.

[23] 丁 山.古代神话与民族[M].北京:商务印书馆,2005.

[24] 王国维.王国维全集(第14卷)[M].杭州:浙江教育出版社,2009.

[25] 郭沫若.金文丛考[M].北京:人民出版社,1954.

[26] 闻一多.神话研究[M].成都:巴蜀书社,2002.

[27] 李学勤.谈祝融八姓[J].江汉论坛,1980(2):74-77.

[28] 王 辉.古文字通假字典[M].北京:中华书局,2008.