翻译研究的语言学诗学视角

——以苏曼殊的诗性创译为例

唐 珂

(上海外国语大学 英语学院,上海 200083)

没有任何意义能够离开符号的中介直接传达,“语际翻译”“语内翻译”与“符际翻译”是语言符号得以被理解和交际的三种途径。文学语言作为一种再度(多重)规模于自然语言之上的模式系统,它的跨语言翻译总是需要“语际翻译”与“语内翻译”的相辅相成。本文将回归现代语言学、符号学原典重新分析翻译研究领域的“可译性”问题,进而试图以符号学结合认知语言学的方法分析文学翻译活动中源文本与目标文本符号系统之间如何互动的机理。

晚清作家苏曼殊以“直译”诗歌为宗旨的同时,将源文本充分地本土化,他在考量翻译过程中的语言交际的同时,着力探索目标语言系统的语内交流和诗性实践,自觉地根据旧体诗不同文体的先在范式来规约目标文本的表意机制,使目标文本的信息与语码具有脱离源文本的自治性,也由此参与中国近代诗歌的演化发展。他的翻译文本成为一种溯古还今的再创作,亦是解读、反思目标语言文学传统的素材。因此笔者将以苏曼殊的“诗性创译”为例展开细致分析,对诗歌翻译活动的深层动力学进行系统的考察。

一 、语言学诗学视野下的文学翻译

文学语言作为洛特曼所说的二度模式系统(secondary modeling system),它的跨语言翻译总是需要“语际翻译”与“语内翻译”的相辅相成。“语际翻译”“语内翻译”“符际翻译”是雅各布森在论文集《语言学与诗学》中的《论翻译的语言学面向》一文中提出的重要概念,是语言符号得以被阐释和理解的三种途径。雅各布森在该文中指出,任何词汇、语汇的意义都是一种符号学建构,没有任何意义(signatum)能够离开符号(signum)的建构直接传达[1]114。翻译中最难实现的是两种符码单元及其编排的完全一致,这些符码关联着使用者的感知经验、认知概念和语用习惯。当译者以一种语言替换另一种语言时,通常在力图确保整体信息不受损的同时,必须使用目标语言系统的符码规则。

就在中外文坛上都有着显赫地位和悠久传统的诗歌文类来说,对诗歌语言学造诣甚深的雅各布森断言诗歌艺术归根结底是一种“文字游戏”,是“不可译”的,只能进行“创造性的转换”。他在《语言学与诗学》中说:“在诗歌中,一个音节和其他所有相同序位的音节对等,词的重音也应和其他重音对应,非重音和非重音对应,……句法停顿和句法停顿对应,非停顿与非停顿对应。”[1]71诗性功能使语言凸显为“言说本身的话语行为重于言说的信息”[2]。诗歌作为一种诗性功能最为突出的文类,以押韵、节奏、重复性篇章结构为基本特征,语形辞格、语义辞格、句法辞格、逻辑辞格的展演是其最重要的书写方式,而这些用索绪尔的话语来说,就是两种语言系统彼此的语音、词汇、句法单位的价值不同。

索绪尔在《普通语言学教程》中开宗明义地提出,语言归根结底是价值的系统。任何要素价值的实现都依赖于与系统内其他同时存在的要素的关联。“一个词可以和某种完全不同的东西,即观念相交换,同时也能够与同类性质的事物,即另一个词相比拟……一个词的内容归根到底不是它所包含的东西,而是外在于它的其他事物”[3]114。不仅词是如此,任何语言要素如音位、句法也是如此,它们的价值都由它们周围的其他一切要素决定。“对于一个词的声音而言,重要的不是声音本身,而是让我们把这个词从其他词中分辨出来的语音差异,这些差异正是承载表意(signification)之所在”[4]163。因此索绪尔此处论述的“表意”不再局限于词汇传达的语义,语音和句法单位依据它们的区别性特征,都能够传达“意义”。且这些语言符号个体本身无法表现价值,只有当它们被编排安置于组合轴与聚合轴的特定位置时,才能充分实现它们的特殊价值。以索绪尔的理念观照语际翻译的问题,“如果词的任务在于表达预先设定的概念,那么在两种语言之间总应能够找到与它们完全对等的词,但事实并非如此……它们的价值并不完全对等”[3]115。任何词语都会在特定的语用环境下表达不只是一种语义,语音和句法单位也是同样。在一首英语诗歌中发挥头韵辞格的单词很难直接再现它在汉语译本中的对应位置,汉语诗歌的双声叠韵的词组,也难以转换为英语译本中表达同样意思且发挥同样语音辞格功能的词组。对于两种不同符码构形的语言系统而言,要实现语形、语义、句法的各个面向的语言价值的同时对等是很难的。从这个意义上讲,诗歌翻译较之其他文类的翻译就显得尤其不易。

但是以上并不能说明诗歌就是不可译的,各种语言符号系统从来不可能严丝合缝,文学语言更是如此。正如苏曼殊在《<文学因缘>自序》中所言:“文章构造,各自含英,有如吾粤木棉素馨,迁地弗为良,况诗歌之美,在乎节族长短之间,虑非译意所能尽也。”[5]121瓦尔特·本雅明所设想的不同语言“意旨模式”(mode of intention)相互融为一体,用哥本哈根学派代表学者叶姆斯列夫(Louis Hjelmslev)的语符学概念来说,就是“心智材料”(purport)。叶姆斯列夫以“表达”和“内容”来命名契结形成符号的两个功能,他继承并发展了索绪尔“语言是形式”的观点,强调实质完全依赖于形式,没有形式,内容实质(content-substance,思想)和表达实质(expression-substance,声音链)就无法存在。通过不同语言之间的比较,可以从其中提取出适用于所有语言的共同因素,成为具有普遍意义的原则,但是“它在每一种语言的具体实施各不相同,它是一个单位体,仅由它对于语言的结构规则、以及所有让语言彼此区别的因素所具有的功能来定义,由区别各语言的功能来定义”。叶姆斯列夫把这个不同语言的共同因素称为“心智材料”,它是思维本身,是“一个无固定形状的集合、一个未经分析的实体,仅由我们选用的每一个语句的外部功能来定义”[6] 50-51。不同语言的符号功能赋予表达的心智材料以形式,这些表达形式将心智材料组成表达实质,构成语言的表达层面(也是表达系统),内容层面也是同样。不同语言的表达形式、内容形式不同,却能够分享共同的心智材料。

“心智材料”的概念是对索绪尔语言学的一个重要发展。雅各布森的对等原则是所有诗歌共同分享的对等原则,任何诗性文本都具有将诗歌的对等原则从选择性的纵聚合轴投射到组合性的横结合轴的主导性特征。如英语诗歌的头韵辞格对应于汉语诗歌的双声辞格,英语诗歌有音步的划分,汉语诗歌有五言、七言、四言等,反问、设问、渐重等是不同语言文学共同分享的句法和修辞装置。不同语言成分在结构功能上的一致性,是语言符号系统能够在语际与语内之间被翻译的真正前提。

我们对“心智材料”的探讨可以进一步应用于对语内翻译的探讨:任何一个目标文本都同时是诠释与被诠释、建构与被建构的文本,都能够召唤出目标语言中独特的后设语言文化系统。不仅英语与汉语的初度模式系统不同,而且汉语内部也历时或共时地存在着多个亚级模式系统,它们的结构规则可能千差万别。从雅各布森语言学诗学的维度我们也可以说,为了使翻译文本的内涵符码与目标语言文学系统的内涵符码规则接轨,而在翻译过程中对外延层面的表达和内容所做的创造性改变,即以增加、删除、改写、转换的方式放弃与源文本的语义、句法、话语结构等方面的对应,也是一种“诗性功能”的实践。这种实践倾力于将某种性质的对应符号从纵聚合轴——目标文本的后设系统中——选择性地投射到横组合轴上,它突出强调的是目标文本系统的语言特质(包括声音与概念的双重维度),以目标文本系统的符码规则为先,此时的符号也弱化了其自身以交流沟通为目的的描述性,在关联外在事物的同时,更倾向于投射自身及其背后的符码与信息的典藏。因此对文学文本内涵能指之形式的创造性转换,使文学翻译成为各具主观能动性的诗性实践。翁贝托·艾柯在《符号学理论》中虽然指责叶姆斯列夫的体系带有“拜占庭式的复杂性”[7]52,但他却承认叶姆斯列夫方法非常适合于分析语言的符码系统。因此叶姆斯列夫的划分体系将为我们对比研究翻译的目标文本系统与源文本系统之互动关系时所用。

翻译绝不是源文本的再现翻版,而在很大程度上被译者与其所处现实的关系所左右。译者被关涉的不仅仅是翻译作品的文本本体,还有他自身经历的现实集合与效果历史,如在翻译研究上造诣甚深的安东·波颇维奇(Anton Popovi)说:“译者实际开展的是两种操作:他传达源文本中的不变量,也同时发掘源文本中实质性的或隐藏的含义。”[8] 225-235这在苏曼殊对“师梨”之名的音译选择上即可明鉴。“师梨”今译“雪莱”,曼殊也尝译作“室利”“赊梨”。一方面,“Shelley”英语发音接近“师梨”的粤语(曼殊熟悉的方言)读音,另一方面这个译名源于曼殊的佛学、印度学造诣,这个音译词暗示曼殊对诗人雪莱的惺惺相惜,文殊菩萨的音译是“文殊师利”或“曼殊室利”(曼殊名由来),古印度六师外道中有一人名为末伽梨拘赊梨子,也为曼殊的翻译提供语料。

二 、苏曼殊翻译实践的语言学诗学考察

晚清作家苏曼殊是将雪莱诗歌译为中文的第一人,亦对拜伦诗歌的译介有筚路蓝缕之功,他主张“按文切理、语无增饰,陈义悱恻、事词相称”[5]127,这在当时断章取义、文辞难登大雅等现象普遍的晚清翻译界是难能可贵的。前辈学者对苏曼殊的翻译贡献已多有阐述,在本文中,笔者从语言本位出发,借助语言符号学的方法细读苏曼殊的诗歌翻译文本,检视其丰富复杂而匠心独运的话语系统。

首先让我们对《去燕》(Departure of the swallow)一诗做表层文本结构的话语分析。这是一首沿袭中世纪古诗的形式与英国民间歌谣风格的诗歌。作者豪易特在诗中设立了一个第一人称发话者,他通过一连串的发问虚拟出一个在场的受话者,也是一个读者可以自身代入认同的受话者,向其提问。但是自始至终无人回答发话者的问题,只有他的自问自答,使得两极话语模式成为一种说话者的自我交流。说话者将自身亦假设为对象性的他者,从而描述、质询、投射情感欲望于此作为他者的自身。在诗的前三节中,表征话语主体存在的指示词隐而不显,取而代之的是“自我交流”与“借他言己”的表达方式,通过凸显受话者对象的手段来标识与衬托话语主体的当下在场。

此外,在这个对话场景中,发话者动元(actant)和受话者动元可以不断分配给不同的角色,从而实现话语主体的转换。在前两节中,一个说话者在与另一个受话者交谈,燕子是两人谈论的他者对象。最后一节的“we”突出了这两个话语主体的存在,又将该受话者角色隐于发话者背后,将受话者动元的角色分配给第三方不定所指。这样一种交织转换的对话场景充分展现了诗歌能够作为一种话语交际的形式和途径,诗歌文本不仅能够表达语义维度的含义,而且具有语用意义。原诗被苏曼殊以颇具乐府、民歌色彩的五言古诗的体制改编。

苏曼殊将16行11句的原诗改写为16行14句,并向读者呈现了一个不同于原诗的话语结构:一个独语者向飞走的燕子倾诉衷肠,却了无回应,话语主体完全“入戏”,与读者没有交集。译诗第1行,燕子是第一人称说话者咏叹、倾诉的对象,此时的话语主体与燕子分别承担主体和客体的动元角色,这个话语主体随后甚至向往变成对象客体,随其翱翔天之涯。紧接着燕子变成第二人称受话者“女”,她与话语主体保持着稳定不变的发话者/受话者的动元角色搭配。原诗没有标点,从频繁使用的疑问代词与副词“何”、疑问代词“谁”我们可以看出发话者“我”对燕子接连不断的发问,可是受话者没有作答,最终抛下了“我”,全诗以哀怨叹惋之声作结。原诗充分实践了诗歌作为一种话语的表达,译诗则施展出诗歌文本的表演性。

重复、连环的修辞手法是乐府民歌的常用表达方法,这一点契合了原诗的文类范畴。原诗生动鲜明地传达了抚今追昔的“Ubi sunt”传统,这个短语源自拉丁语,而被欧洲各民族文学所用来歌咏曾经的花儿、鸟儿、人儿都去了哪儿。它是中西文学的一个共同思想情感主题,也就是叶姆斯列夫意义上的共同的“心智材料”。然而值得注意的是,苏曼殊将“freed spirit”改为“游魂”,把摆脱束缚的自由灵魂代之以辗转迁徙的游子形象。这也与译者个人漂泊匆匆、行无定所的身世有一种隐含的关联。孤独飘零之鸟是苏曼殊文学创作与翻译作品中最重要的意象和母题之一,未完成的小说《天涯红泪记》的主角名为“燕影生”。“燕影”“燕子山僧”“燕”均是苏曼殊曾用的笔名,他以这些笔名创作了《燕影剧谈》《燕子龛随笔》等,后人亦由此辑录《燕子龛残稿》《燕子龛诗》《燕子龛诗笺注》等。苏曼殊翻译的唯一一首雪莱诗歌《冬日》,首行以凄清寒风中悲鸣的孤鸟起笔,这一切构成曼殊文学话语系统的互文性对话网络。“孤鸿”“燕影”是联结牵引不同文本的纽带,同时又指涉文学文本之外的作者真实人生,从这个角度来说,它们是作者生命文本化于不同作品中的索引符号。

此外,“summer cheer”被取代为“春声”,个中缘由在于古之写燕总是取时春季,若译为夏季则显得不合时宜。亦如写燕之鸣总用“呢喃”字眼,写燕之婉转灵动总用“差池”形容。上述一切与《去燕》文本的互动关联,也使译诗成为一个开放的动态系统。对文体规制的遵守,语音、语义、句法、逻辑辞格的运用,平易晓畅的语体风格,与抚今追昔的思想情感,怀春、伤春、思归、惜别等情感取向,人对自由灵魂/身体的向往,人与自然生物心灵相通的观念,它们分别体现目标文本内涵系统的能指和所指的形式,“心智材料”通过这些具体的形式成为表达实质和内容实质,根据叶姆斯列夫的说法,它们只在作为某种形式的实质时才显现为存在。虽然源语言系统与目标语言系统的能指形式,尤其是语形、句法面向有很多不同之处,但是共同的“心智材料”与译者在翻译实践中的用心经营让目标文本对源文本在内容与表达的双重界面上相当程度的对应转换成为可能,让诗歌的翻译成为可能。

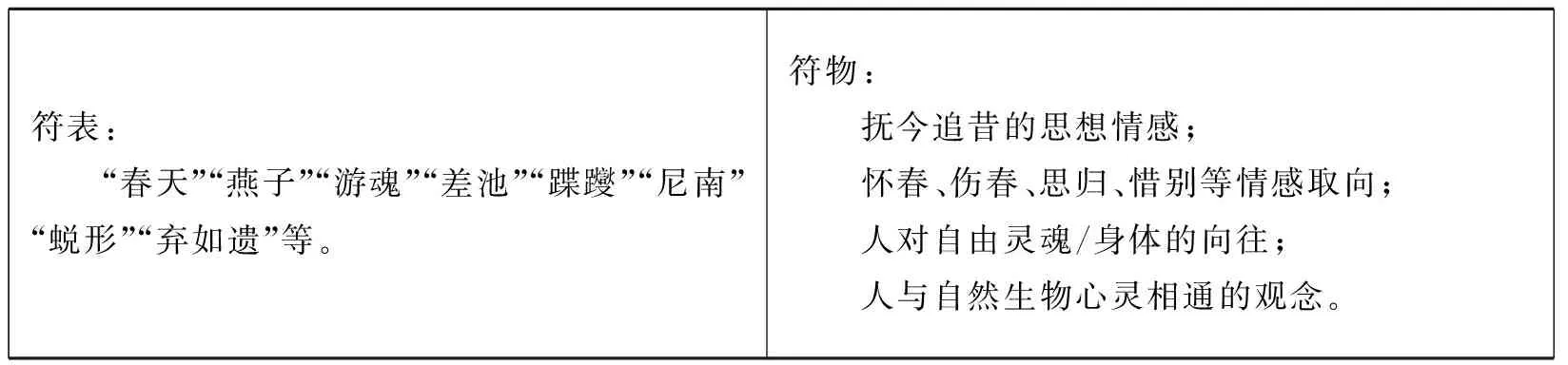

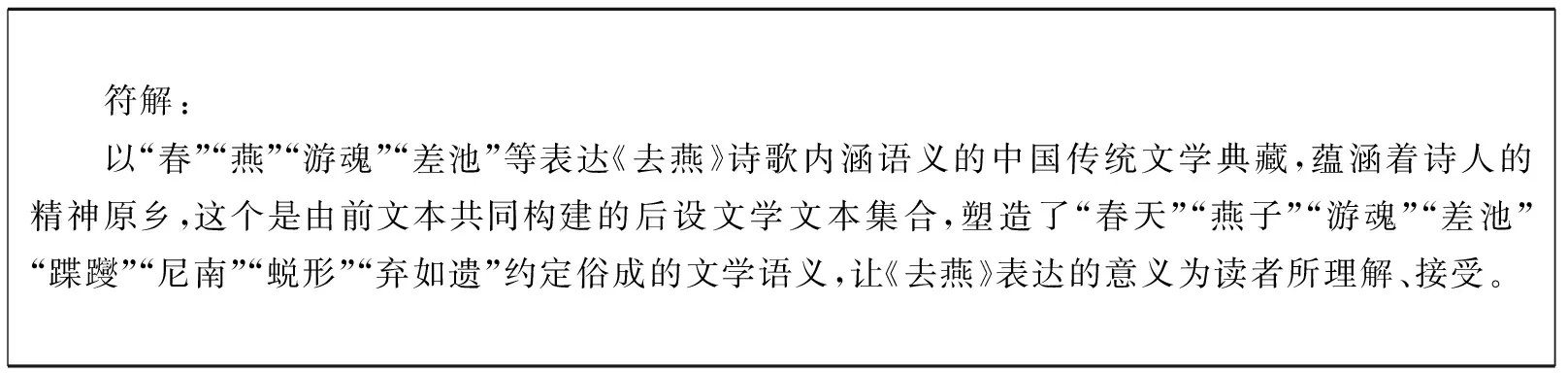

在诗歌的语义层面,确切言之是语义与逻辑辞格参与的内涵符号系统的语义面向,我们也可以根据皮尔斯的三分法分析该层面符表(representamen)-符物(object)-符解(interpretant)的语义逻辑建构。如图1所示。

符表:“春天”“燕子”“游魂”“差池”“蹀躞”“尼南”“蜕形”“弃如遗”等。符物:抚今追昔的思想情感;怀春、伤春、思归、惜别等情感取向;人对自由灵魂/身体的向往;人与自然生物心灵相通的观念。

符解:以“春”“燕”“游魂”“差池”等表达《去燕》诗歌内涵语义的中国传统文学典藏,蕴涵着诗人的精神原乡,这个是由前文本共同构建的后设文学文本集合,塑造了“春天”“燕子”“游魂”“差池”“蹀躞”“尼南”“蜕形”“弃如遗”约定俗成的文学语义,让《去燕》表达的意义为读者所理解、接受。

图1 《去燕》语义逻辑建构图

符解作为连接符表与符物之间的表意过程,它本身也是符号,可以成为符号链上的一环,因此它具有无限衍生的能力,联结起一个个文本和意义单位。当被置身于特定的文学符号系统时,原本离散、多义的符号便被逐步具体化、特殊化。语言的内涵系统和外延系统的根本差别在于符码机制的殊异。内涵语言系统的符码被艾柯称为亚级语码(subcode)[7]56,内涵系统的信息编码与解码不完全遵循(或不遵循)外延系统的符码规则,而是具有另外特殊的规则,这也对信息接收者的接受能力提高了要求。苏曼殊身处晚清民初西学东渐的思潮与“诗界革命”方兴未艾的时代,一方面积极地引介西方文明与文苑英华,另一方面未忽视身后博大精深的古典资源,而始终思忖如何进入这个话语系统,自觉自愿地将翻译作品的内涵符码与目标语言系统的符码规则相接轨。

尽管被誉为浪漫主义诗人的代表之一,拜伦的文学主张与作品和同时代的浪漫主义主将华兹华斯、柯勒律治、济慈迥异实多。拜伦批评华兹华斯的自由无韵诗,而钟情新古典主义诗风,推崇蒲柏、斯威夫特、伏尔泰,拜伦的《恰尔德•哈罗尔德游记》整体模仿斯宾塞《仙后》的文体形式,而《仙后》则是追随中世纪乔叟的皇家诗(rime royal)形式。有趣的是,拜伦创作中这些不时流露的拟古、复古的表征,对求新的迟疑态度,与苏曼殊选择目标文类的偏好正相符合。在古与新交织的近代诗坛背景下,苏曼殊经过对源文本的把握考量,选取四言古体、五言古体等特定的形式,采纳歌行、赞①等文类的特征翻译拜伦的诗作,这是他对本国文学传统的拟仿承继的躬亲实践,或许亦与他对拜伦诗歌创作的认知直接相关。《去国行》与《赞大海》取自拜伦的同一部诗体小说《恰尔德•哈罗尔德游记》,苏曼殊却以不同体制译之,并自觉地根据这些二度模式系统的先在范式来规约目标文本的表意体系,使目标文本的信息与代码具有脱离源文本的自治性,由此产生了新的意义。

如洛特曼在《心智宇宙》一书中所道,人工语言可以使用均一的符码转译完全一致的信息,而艺术性翻译活动的信息传递者与接收者使用的是互不相同的符码,它们之间既有重叠的部分又有很多差异。因此如果尝试把翻译文本(第二文本)转换回源文本,将不会得到原始文本(第一文本),而是一个新的第三种文本(第三文本)。“这种不对称的关系,这种对选择的恒常需要,让翻译成为一种生成新信息的行为,并例证语言与文本的创造性功能”[9]14-15。这种创造性的意义变化是文化发展和新变的动力。拜伦在所有作品中都进行了变化多样的文体实验,《恰尔德•哈罗尔德游记》中既有章节采用常见的五步韵抑扬格,更有四步韵抑扬格、民谣句式、斯宾塞节的穿插。苏曼殊或许注意到了这一点,对不同的章节亦采取了不同的文体形式进行翻译。如果说《去国行》以较为口语化、通俗易懂的白描手法和叙事方式向乐府的文类特征靠拢,同样取自《恰尔德·哈罗尔德游记》的《赞大海》,则以高古的四言古诗面世。

《赞大海》原诗第一节可以召唤出一个源远流长的文学传统——向着大海扬帆起航、远征探险,“Roll on, thou deep and dark blue Ocean--roll!”的高呼起笔,历历可见于《奥德赛》《埃涅阿斯纪》等古希腊罗马时代最为辉煌的篇章,直至庞德的《诗篇》。在译诗中,源文本开篇热情高亢的第二人称呼语与祈使语气隐而不显,被代之以庄重严肃的口吻的第三人称直陈。9行的诗节被扩展为20句铺陈描写。《赞大海》采取了与《去国行》迥然相异的符号系统。炼字措辞大量从先秦典籍中古奥晦涩的部分汲取资源,因此对于2000多年后的读者而言不免佶屈聱牙。这很可能与黄侃、章太炎的参与修改有关。神灵化的大海是原诗中所不曾描绘的。“灵海”“神工”“罔象”“波臣”等无一不是中国诗赋散文、神话寓言故事所沿袭的称谓,它们是建构目标文本的大海这个符号体系的重要组成部分。原诗中戏谑乖张的大海被苏曼殊描绘成一个拯救行将溺水之人的宽宏厚德的君子,限于篇幅此处从略。

从荷马史诗、贺拉斯的抒情诗到柯勒律治的名篇《古舟子咏》、拜伦的《恰尔德·哈罗尔德游记》,大海被赋予的是一个变化莫测、载舟覆舟的恐怖形象,文人墨客对大海的主导情感是恐惧而非颂赞。虽然这两种情感都隶属于崇高这个美学范畴的审美体验,其背后的文化传统却截然不同。欧洲文明有着开拓大海、与其对抗搏击的悠久传统;而汉民族并非海的民族,海洋文化对“九州”的陆地文化影响非常有限,汉文化传统是将大海神灵化,将水、天、地人格化、道德化,西晋木华的《海赋》便是代表。在如此多重符号系统的嵌套规约下的大海,便具有不同于源文化系统之大海的特征。

吴硕禹在其博士论文《翻译:一个符号系统的探讨》中借生物符号学的自体生成(autopoiesis)探讨了从根本上作为一种后设沟通(meta-conmmunication)的翻译活动,即如何经由结构重组促成个别文本的系统内部生成,以及个别语言活动之间的链接所引发的不断衍生的系统互动:源语言符号系统在与目标语言符号系统的语际交流互动中,促使目标文本对自己的代码和信息进行结构重组、自体生长即语内交流。原本各自独立的文本,通过翻译过程的意义衍生活动,有可能建立一个由“共感域”(consensual domain)构成的混合系统,“这两个文本在共感域之中被各自独立阶段的‘组织上的相似’与连续阶段上的互相干扰/互动相联结”[10]93-95。吴硕禹提出的“共感域”为翻译活动的历时性动力学提供了一种有力的阐释,然而源文本系统与目标文本系统不仅有相似的部分,而且存在不相兼容的部分,尤其是对诗歌这种微言大义、能指系统深刻复杂,并且句法、结构等表达形式本身即具有意义效能的文类而言。

作为符号系统的目标文本,面对属于同一较大、较普遍范畴的所指(如去燕、离乡、大海),外延层面的能指系统中总是依据译者所熟悉和倾向的后设话语系统选取相同的表达形式,这种表达形式本身是一个亚级符号系统,可以在目标文化系统中无限衍生,因为目标文化系统总是能够为其提供源源不断的符解符号(interpretant sign)[11]。符解符号与被解释符号之间的互动构成对话性、异质性、多声部、多语性的表意与认知的宇宙。外延层面的符号系统中能指的调制,会致使上一级符号系统的能指/形式的改变,进而导致该符号系统的内容的新变,从而使整个文学文本成为区别于源文本的新型创作。目标语言读者在阅读文本时面对的混合符号系统,既涵括两种语言符号系统的共同结构、它们各自分别的一部分表意机制,又包含通过系统互动所建立的“新创结构”和新信息。身处晚清民初译介热潮与诗界革命方兴未艾之际的苏曼殊,在积极引介西方文化的过程中,始终没有丢弃自己本土的民族文化,思忖着如何进入这个庞大复杂的“公语”系统,与黄侃、章太炎等人一道,自觉自愿地将翻译作品的内涵能指化入其中。

三、结语

综上所述,翻译活动作为一种话语交际中的符号行为,在参与者的解码—编码—再解码中生成新的意义。不同语言成分在符号功能上所分享的一致性,是语言系统能够在语际与语内之间被翻译的真正前提。当翻译活动以目标文本系统的符码规则为先时,此时的符号也弱化了其自身以交际为目的的指示性,更倾向于投射自身及其背后的符码与信息的典藏。

比起一些西方汉学家直译加注的方法,或是将诠释性信息植入文本的方法,苏曼殊采取的是诗性创译的方式,亦使他的翻译文本成为一种反思汉文学传统的素材。苏曼殊既是借翻译作品与他乡诗人在相异的时空中神交,诉其衷肠,也是以自己独具匠心的方式向中国古典文学致敬。

注释:

① 赞是韵文体类的一种,与诗并行,诗歌题目写作“赞”并不一定代表这首作品是赞。单就形式而言,它和四言古诗很难区分,一般情况下以标题中的“赞”字作为赞文体的标识,“赞”字通常位于标题末尾。但是,古代有些作者自编文集时也会把《某某赞》编入诗集,苏曼殊自己把《赞大海》编入《潮音》和《拜伦诗选》,视其为四言古诗也无不妥。《去国行》则是典型的歌行体。

参考文献:

[1] JAKOBSON, ROMAN. Linguistics and Poetics [C]//In K. Pomorska and S. Rudy (eds.). Language in Literature. Cambridge: Belknap-Harvard University Press, 1987.

[2] 唐 珂.语言符号学视域下的“诗性”与“散文性”[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2017,37(1):122-126.

[3] SAUSSURE, FERDINAND DE. Course in General Linguistics[M]. C. Bally, A. Sechehaye and A. Riedlinger (eds.). Roy Harris. trans. London: Duckworth, 1983.

[4] SAUSSURE, FERDINAND DE. Cours de Linguistique Générale [M]. Paris: Payot, 1997.

[5] 苏曼殊.苏曼殊全集(第1册)[M]. 北京: 中国书店, 1985.

[6] HJELMSLEV, LOUIS. Prolegomena to a Theory of Language[M]. F. J. Whitfield (trans.). Madison: University of Wisconsin Press, 1961.

[7] ECO, UMBERTO. A Theory of Semiotics [M]. Bloomington: Indiana University Press, 1976.

[8] POPOVI, ANTON. Aspects of metatext [J]. Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée,1976,3 (3):225-35. 1976.

[9] LOTMAN, JURI M. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture [M]. A. Shukman (trans.). London: I. B. Tauris Publishers, 1990.

[10] 吴硕禹. 翻译:一个符号系统的探讨[D]. 台北:台湾师范大学,2013.

[11] PETRILLI, SUSAN. Interpretive Trajectories in Translation Semiotics [J]. Semiotica,2007,163(1/4):311-45.

——岭南历史文化名人图册