教师心理健康服务需求现状调查与思考

——以陕西省5所地方本科院校为例

杨宪华,金 敏,潘永前,刘 霞

(商洛学院 a.健康管理学院;b.工会,陕西 商洛 726000)

一、问题提出

地方本科院校在我国高等教育体系中占有重要地位。截至2017年5月31日,我国共有普通本科院校1 243所,其中地方院校1 167所,约占我国普通本科院校的94%。地方本科院校无论是在设置数量上还是在办学规模上都经历了快速的扩张,教师队伍不断扩大,教师工作压力急剧增大,教师心理压力也日益增加。如何促进地方本科院校教师身心健康发展,是地方本科院校面临的现实问题。

人的健康有两翼:身体健康和心理健康[1],其中,心理健康是人在成长和发展过程中适应完好的一种状态。进入21世纪以来,心理健康日益受到普遍重视,逐渐成为影响社会发展的重大公共卫生问题。心理健康服务是运用心理学及相关学科的理论和方法,通过心理健康宣传教育、心理咨询、心理疾病治疗、心理危机干预等方法和途径,预防和减少心理与行为问题,促进心理健康发展的方法。加强心理健康服务、把握心理健康服务需求、健全心理健康服务体系是改善人的心理健康水平、促进社会和谐稳定、提升公众福祉的关键措施,是培育和践行社会主义核心价值观的基本要求,是实现国家长治久安的一项源头性、基础性、系统性工作。

党中央、国务院高度重视心理健康服务工作。习近平总书记在2016年全国卫生与健康大会上提出要加大心理健康问题基础性研究,规范发展心理治疗、心理咨询等心理健康服务[2]。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要加强心理健康服务。《“健康中国2030”规划纲要》要求加强心理健康服务体系建设和规范化管理[3]。2016年12月,国家卫计委、中宣部、全国总工会等22部门联合发布的《关于加强心理健康服务的指导意见》提出到2030年要使“符合我国国情的心理健康服务体系基本健全,全民心理健康素养普遍提升”[4]。习近平总书记在党的十九大报告中提出,要加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态[5]。

当前,我国正处于经济社会快速转型期和高等教育深化改革的关键时期,生活节奏加快,竞争压力加剧。在此背景下,地方本科院校教师的心理问题及其引发的家庭问题、社会问题日益凸显。地方本科院校对教师的心理关怀、精神生活关注不够,地方本科院校教师已成为心理问题的高发人群,研究地方本科院校教师的心理健康服务需求已成为心理健康乃至高等教育领域不可忽视的重要课题[6]。地方本科院校教师心理健康服务需求调查是反映教师心理卫生服务需要的重要手段和主要信息来源。目前关于地方本科院校教师心理健康服务需求的调查研究文献还不多见。此外,工会是地方本科院校党政领导与教职工联系的重要桥梁与纽带,是维护教职工合法权益的组织,工会不仅应该关注教师心理健康[7],而且需要加强教师心理健康服务水平[8],形成教师心理健康服务的工会模式[9]。鉴于此,本研究拟以地方本科院校教师为调查对象,旨在通过较大样本的调查,系统研究地方本科院校教师心理健康服务需求的现状和趋势,并思考工会在教师心理健康服务工作中发挥作用的路径。

二、研究设计

为了更好地了解教师对心理健康服务的需求,笔者对陕西省的商洛学院、安康学院、渭南师范学院、咸阳师范学院、榆林学院5所地方本科院校的680名教师进行了调查。本次调查使用罗鸣春编制的心理健康服务需求问卷,主要内容包括:教师对心理健康服务的态度、对心理健康服务机构的需求、对心理健康服务人员的需求、对心理健康服务内容的需求、对心理健康服务方式和途径的需求等5个方面,共37个题目。已有研究表明,该问卷信效度良好[10]1-20。本次调查共发放问卷 680份,回收有效问卷642份,有效回收率为94.41%。调查对象的平均年龄为38岁,样本的基本构成情况:商洛学院197人、安康学院120人、渭南师范学院120人、咸阳师范学院107人、榆林学院98人。其中,男性占48.3%,女性占51.7%;从事教学的教师占70.2%,从事管理的占29.8%;学历在本科及以下的占31.6%,研究生学历的占68.4%;未婚的占16.8,已婚的占83.2%;工作时间1—3年的占16.4%,4—7年的占23.4%,8—15年的占31.9%,16年及以上的占28.3%;家庭人均月收入在5 000元以下的占59.5%,5 000元以上的占40.5%。调查主要统计教师在服务态度、机构、人员、内容、方式和途径所属题项上心理健康服务需求的频次,计算出各频次的百分比并进行排序,进而反映教师在具体服务项目上需求程度的分布。根据调查结果,笔者对地方本科院校教师心理健康服务质量进行了分析。

三、调查结果与分析

(一)教师对心理健康服务的态度

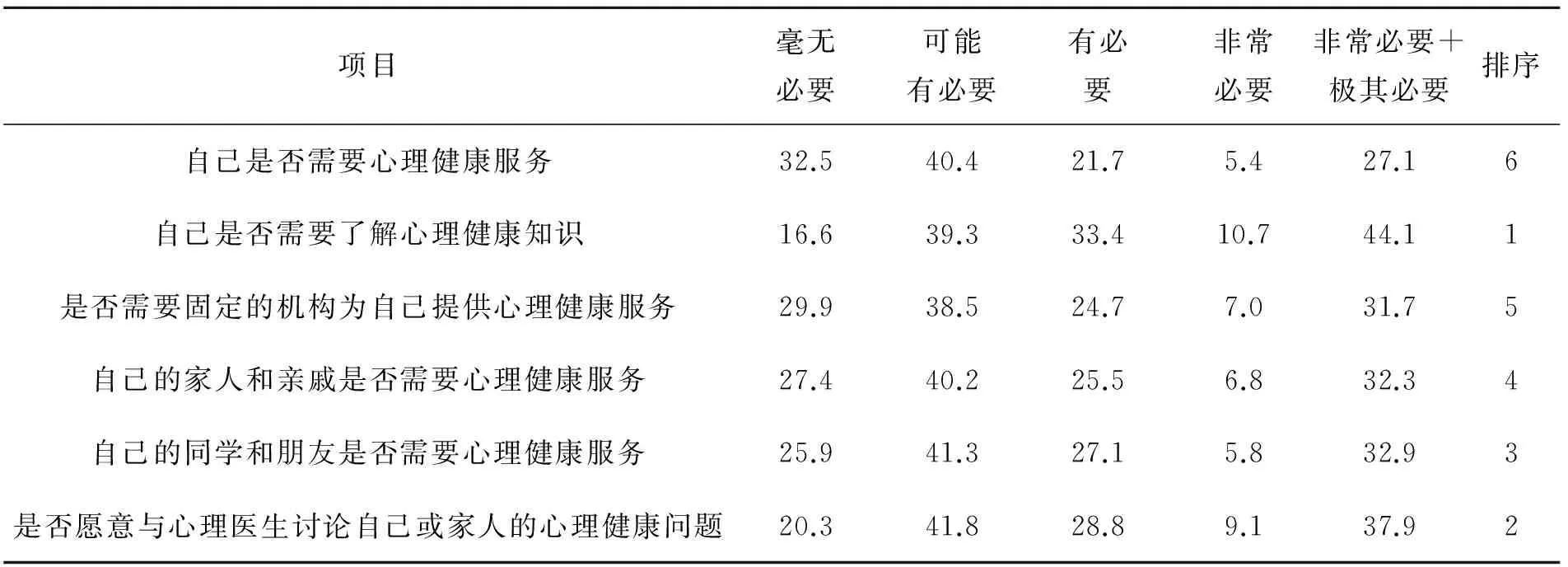

据表1统计结果显示,总体而言,教师对心理健康服务的态度不够积极,调查的项目百分比均未超过半数。这表明,虽然部分教师意识到心理健康服务的必要性,但总体而言,教师寻求心理健康服务的意识不强。这与对大学生的调查结果形成鲜明对比。研究发现,大学生对心理健康服务需求强烈,在6个项目频次均超过半数甚至达到84.3%。可见,虽然处在同样的校园文化环境中,但师生对心理健康服务的态度差异较大。究其原因,虽然教师这一群体通常承受社会、学校、家长、学生、教学诸多压力,但由于扮演着为人师表的角色,在客观上不得不掩盖自己的心理健康需求或高估自己心理问题的承受能力,进而表现出对服务需求的认知错位。

表1 教师对心理健康服务态度的频次统计(%)

(二)教师对心理健康服务机构的需求

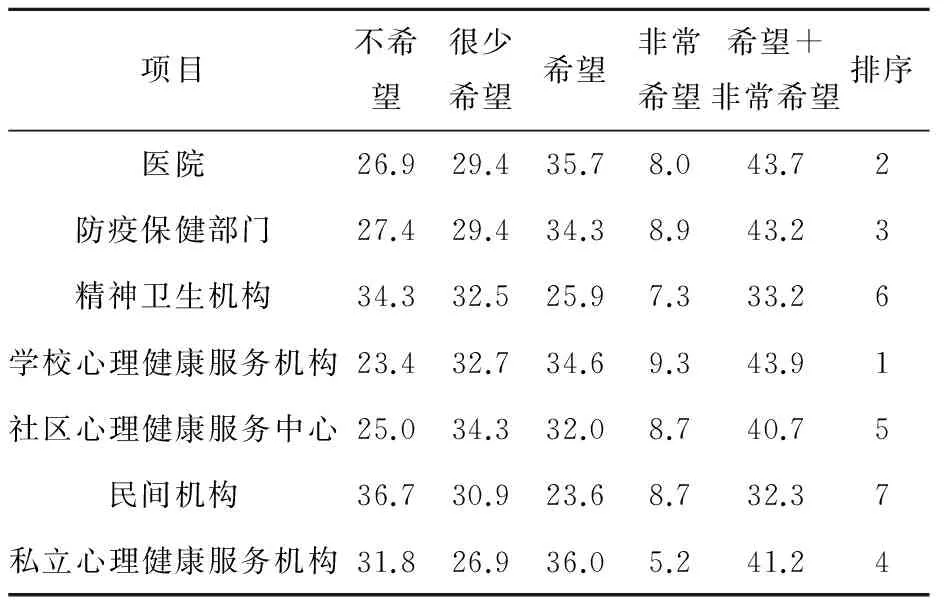

由表2结果可知,教师对各类服务机构需求程度的次序。其中,学校心理健康服务机构是教师希望接受心理健康服务的首选,医院、防疫保健部门、私立心理健康服务机构、社区心理健康服务中心分别列居第2、3、4、5位,且希望获得服务的程度十分接近,精神卫生机构、民间机构排名最后。进一步分析发现,与非心理健康服务专业机构(如民间机构)相比,教师更希望寻求心理健康服务专业机构(尤其是学校心理健康教育机构)的专业服务。这可能与教师这一职业的生存环境有关。高校教师长期生活在高等教育环境之中,看重服务的专业性,高校专业服务机构又具有便利性的特点和吸引力,教师对其更加了解和信任,同时高校心理健康服务机构往往向师生免费开放,也能节省花费。由此,相比民间等服务机构,教师更愿意选择高校心理健康服务中心等机构。

表2 教师对心理健康服务机构的需求频次统计(%)

(三)教师对心理健康服务人员的需求

统计结果显示了教师对备选的6类心理健康服务人员的需求程度(见表3)。家人(65.8%)及同学或朋友(64.2%)是教师接受心理健康服务首选的两类服务人员,比例不仅超过一半,且明显高于其他人员;相比而言,教师对私立机构心理健康服务专家及精神卫生专家两类服务人员的需求程度不高。进一步分析发现,与专业人员(私立机构心理健康服务专家及精神卫生专家)的服务相比,教师更希望得到非专业人员(家人支持及同学或朋友支持)的人际和社会支持服务。对此的可能解释是,与学校心理健康服务专家等非专业人员相比,教师与家人等非专业人员亲密程度更高,更利于交流和沟通。事实上,教师对非专业人员的这种需求只反映了教师的倾诉意愿和一般需要。其实,与非专业的心理健康咨询服务截然不同,无论从专业人员心理健康服务的保密性还是科学规范性上看,接受专业心理健康服务更可靠、更有效。

表3 教师对心理健康服务人员的需求频次统计(%)

(四)教师对心理健康服务内容的需求

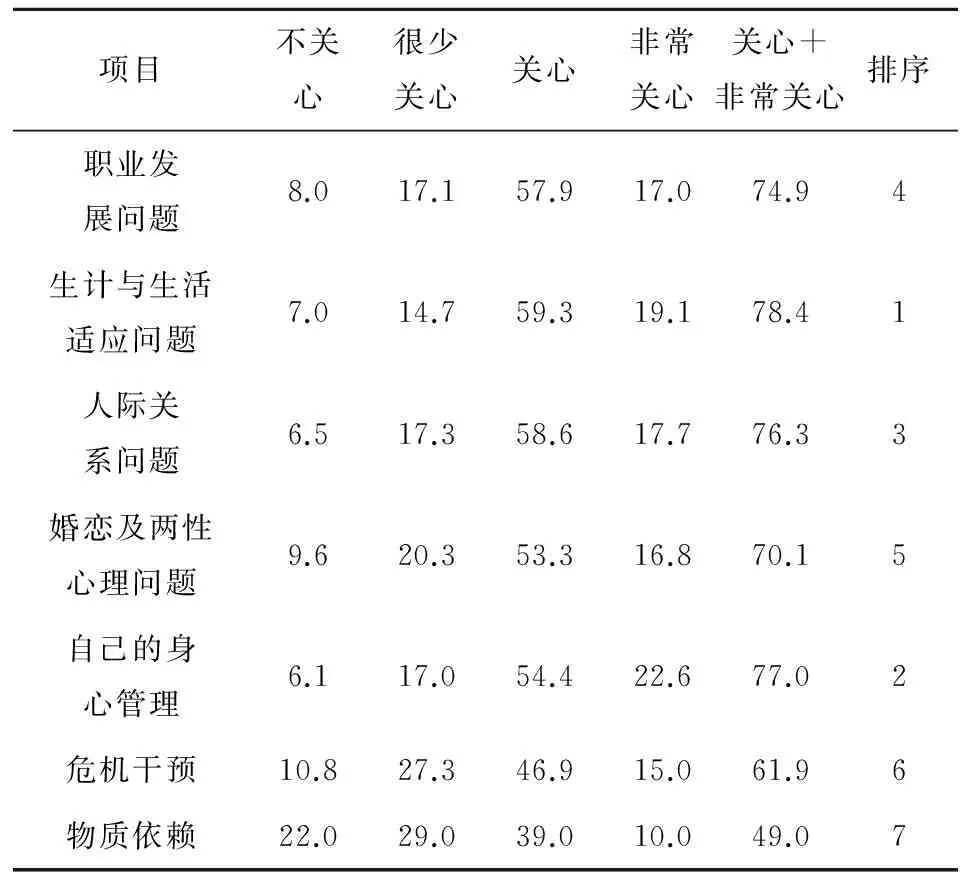

由统计结果可知,总体而言,教师对心理健康服务内容的关心程度较高,调查的7个项目中有6项超过了50%(见表4)。这与党的十九大报告中提出的“我国社会主义矛盾已经转化”相似。随着时代的变迁,教师的心理健康服务内容及需求也有新的转向,他们的注意力开始放在与自身生计与生活适应、身心管理、人际关系、职业发展、婚恋及两性心理密切相关的内容上。这表明,随着我国社会经济的快速增长,教师的物质需求已基本得到满足,但他们日益增长的美好生活愿望的心理需求日益增长,而对更美好生活愿望的需要使他们更关注自身的生计与生活适应、身心管理等心理健康服务内容。

表4 教师对心理健康服务内容的需求频次统计(%)

(五)教师对心理健康服务方式和途径的需求

由表5可知,教师关于心理健康服务方式和途径的需求程度。统计结果表明,教师最希望得到家人朋友等非专业人员的服务,这与已有研究结果相似[11]。通过对部分教师进行访谈发现,造成这种现象的原因在于,一方面教师自己已经意识到自身的某些严重心理问题无法自行解决,同时也不愿意任由问题进一步扩大或恶化;另一方面,教师对专家面询、电话咨询等方式还不够信任。由此可见,通过适当途径对教师进行心理健康科普教育,促使教师更多了解心理健康问题、心理求助方式等非常必要。

表5 教师对心理健康服务方式和途径的需求频次统计(%)

四、结论

通过以上分析,本研究认为:(1)地方高校教师对寻求心理健康服务的意识不强,教师对心理健康服务的态度不够积极;(2)教师更愿意就近选择专业的心理健康服务机构,尤其对高校心理健康服务中心等机构更加关注;(3)教师对心理健康服务人员的选择比较感性,不够科学;(4)教师对心理健康服务内容的关心程度较高,关注的内容开始由外部转向内部;(5)教师对心理健康服务方式和途径的需求发展开始由熟人疏导走向专业咨询,理性和科学性逐渐提高。

五、几点思考

结合国家有关政策精神和本研究调查结果,我们认为,地方本科院校的工会作为维护职工合法权益的“教职工之家”,应充分利用基层组织优势,积极发挥组织作用,创建“教师心灵驿站工作室”,建设教师心理健康服务项目,不断加强和改善教师心理健康服务质量。

(一)增强教师心理健康意识

本研究发现,地方高校教师对心理健康服务需求的态度不够积极、需求意识不强。在前期调研和访谈中也发现,大多数教师只关注自己有无心理疾病,对心理健康关注不够。心理健康一般包括两层含义:一是没有心理疾病,这是心理健康的最基本条件,心理疾病包括各种心理症状与行为异常的情形;二是具有积极向上的心理状态,个体能够进行自我心理保健,发挥自身心理资源的积极作用,减少问题行为,解决心理困扰,积极主动地适应社会。可见,预防心理疾病只是心理健康服务的一个方面,心理健康服务更大的价值在于它能够帮助教师提升心理健康素质,为过上更加美好的生活奠定基础。由此,进一步提高和增强教师心理健康服务意识很有必要。依据《关于加强心理健康服务的指导意见》等有关文件精神,地方本科院校工会应加强顶层设计,将教师心理健康服务需求作为培育和践行社会主义核心价值观的重要途径,将预防教师心理疾病、提高教师心理健康素养作为学校精神文明建设的重要内容,通过组织开展形式活泼的心理健康活动[12],传播自尊自信、乐观向上的心理健康理念,倡导健康的生活方式,营造健康向上的社会心理氛围,不断增强教师心理健康服务需求意识。

(二)健全教师心理健康服务机构

本研究结果表明,教师更应该寻求心理健康服务专业机构的服务。这对我国高校心理健康服务机构提出了挑战。长期以来,高校心理健康服务机构主要的服务对象是学生,而对教师提供的服务相对较少,服务的体制机制还不够健全。随着我国社会转型发展,教师压力不断增大,导致教师职业倦怠等心理问题的易感性增强。由此,高校应进一步健全地方本科院校的心理健康服务机构体制机制[13],不仅为学生也为有需求的教师提供心理健康服务和支持,帮助有心理需要的教师更快走出困境,恢复正常生活。参照《关于加强心理健康服务的指导意见》等文件要求,地方本科院校工会应充分发挥自身职能的优势,积极整合学校资源,发挥学校心理健康教育与咨询中心等机构的作用,积极支持培育学校专业化、规范化的心理咨询、辅导机构,扩大服务覆盖面,提升高校专业心理健康服务机构的服务能力和对常见心理疾病的甄别能力。

(三)提高教师心理健康服务人员水平

本研究发现,教师更希望得到非专业人员的人际和社会支持服务。这一研究结果反映了当前我国部分民众对心理健康服务的认识偏差。他们通常认为自己遇到困扰时没有必要向专业人员求助,只要向亲朋好友倾诉一下即可解决。事实上,心理健康服务求助也有针对性,应针对具体心理问题提供心理援助。一般而言,教师的心理健康状态分为心理正常、心理困扰、心理障碍、精神疾病四种。当教师面临前两种状态下的心理问题时,通常可以通过向亲朋好友等非专业人员倾诉得到缓解或解决,但当教师处于后两种状态时,向非专业人员倾诉几乎是不可能有效解决问题的,必须寻求专业的心理健康服务。结合《关于加强心理健康服务的指导意见》等有关要求,地方本科院校工会应与学校有关部门形成合力,重视心理健康服务人员的专业化、职业化培训[14]。一方面,加强应用型心理健康服务专业人才的培养力度,促进人才的有序发展,完善人才的激励机制,提升专业人员参与教师心理援助的水平;另一方面,加强非专业心理健康服务人员的资格培训与管理,促进非专业人员规范化、专业化,提高民众心理健康“朋辈”服务能力。

(四)丰富教师心理健康服务内容

本研究结果发现,生计与生活适应问题、自己的身心管理、人际关系问题、职业发展问题、婚恋及两性心理问题5项内容是教师最关心的热点服务内容,而对危机干预及物质依赖需求关注度低。随着时代的变迁,教师心理健康服务需求的内容不断变化,更多地转向并聚焦于与自身生计与生活适应、身心管理、人际关系、职业发展、婚恋及两性心理等密切相关的内容上。地方本科院校工会应积极构建教师心理健康服务内容体系,不断改革创新,有针对性地帮助教师了解最关心、最关注、最关切的心理健康服务主题和内容,提高心理健康服务的可行性和实效性;健全教师心理健康服务内容体系,构建基于工会平台的教师心理健康综合评估体系[15],完善教师心理疏导机制、危机干预机制,将实践探索得来的好方法、好措施通过制度等形式固化下来。

(五)完善教师心理健康服务方法与途径

本研究结果也表明,教师最愿意获得的心理健康服务的4种方式和途径是与家人交流讨论、向同学同辈朋友咨询、健康教育、科普宣传,而不愿意采用电话咨询。研究发现,心理健康的人通常符合6个基本标准,即情绪稳定、有安全感,认识自我、接纳自我,自我学习、独立生活,能保持人际关系和谐,角色功能能够协调统一,适应环境、应对挫折。结合本研究结果,我们认为,教师要想成为一位心理健康的人,就要合理选择适宜的心理健康服务方式。除了常用的与家人交流讨论等自愿使用的方式外,还应根据心理需求合理选择网络咨询、面谈咨询等方式,以便得到更高质量的服务。随着国家对传统文化的不断重视及网络新媒体的广泛应用,本土心理健康服务理论[16]1-20及网络心理健康服务越来越多地受到人们的重视和应用,参考《关于加强心理健康服务的指导意见》等文件要求,地方本科院校工会应改进和创新服务方式、方法,明确路径,探索基于我国地方院校教师心理健康服务需求实际的本土理论和基于网络技术的心理健康服务产品,完善教师心理健康服务途径。

参考文献:

[1] 俞国良,董 妍.我国心理健康研究的现状、热点与发展趋势[J].教育研究,2012(6):97-102.

[2] 白剑峰.让健康福祉惠及全民[N].人民日报,2016-08-22(04).

[3] 王 洋. 2030年心理健康服务体系基本健全[N].中国人口报,2017-01-20(01).

[4] 部 宣.22个部门联合印发《关于加强心理健康服务的指导意见》[J].中国社会工作,2017(4):4.

[5] 党的十九大报告[EB/OL].(2017-10-22)[2017-12-20].http://www.sohu.com/a/199557795_806910.

[6] 李时平.加强心理健康服务刻不容缓[N].人民日报,2006-03-12(08).

[7] 梁 捷.工会组织要关注职工心理健康[N].光明日报,2012-09-02(03).

[8] 刘志勇. 工会应加强对职工职业心理健康问题的关注[J]. 中国工运,2010(8):51-52.

[9] 张秋秋,金 刚.转型期员工心理健康服务研究:工会模式——以辽宁省为例[J]. 中国劳动关系学院学报,2017,31(1):65-71.

[10] 罗鸣春.中国青少年心理健康服务需求现状研究[D].重庆:西南大学,2010.

[11] 张 斌,杨凤池.北京城市居民社区心理健康服务需求及满意度调查[J].中国全科医学,2016,19(7):848-852.

[12] 陈 洁,田 广,魏 睿.高校基层工会对青年教职工主观幸福感和心理健康的影响分析——以天津师范大学为例[J].统计与管理,2013(6):39-40.

[13] 竭 婧.中国心理健康服务发展状况[N]. 中国社会科学报,2017-06-23(04).

[14] 徐大真.中国心理健康服务体系现状与对策研究[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2007,27(1):48-52.

[15] 黄 飞,陆 闯,朱志伟.试论工会平台视角下高校师生心理健康综合评估体系构建[J].法制博览,2016(34):23-24.

[16] 付艳芬.中国心理健康服务理论现状及对策研究[D].重庆:西南大学,2011.