物理课堂的节奏感

王 超

(黑龙江省大庆市肇州二中 166400)

新课程改革强调在更新教育观念、创新教育模式基础上,贯彻教育要以学生为主,并且要关心每个学生的发展,同时要把握教学的“三维”目标以提高教育质量.如何做到以学生为本,并且实现高效高质量课堂呢?古人云:文武之道,一张一弛.物理课堂也应张驰有度,富于节奏.有节奏感的物理课堂通过对教学内容、教学时间、教学语言的把握,使学生的现有发展水平向潜在发展水平过渡,达到课堂效果最优化.还能充分的调动学生学习积极性,激发学生兴趣,让学生成为课堂的主体,有利于“三维”目标的实现.同时好的节奏有利于教师课堂发挥,孕育激情和灵感,实现讲授效率最大化,实现教学相长.节奏感指的是课堂教学的“抑扬顿挫”,“抑”是铺垫,“扬”是核心,“顿挫”是理解应用.

一、抑

“抑”是铺垫,是为教学“三维”目标服务的铺垫.针对学生现有发展水平,具体包括学生对已有知识的回忆、升华和矛盾.这部分教学内容要求节奏明快流畅,切忌冗长重复.不要使学生产生厌烦感,要渐渐的引领学生进入状态,这是一个“预热”阶段.教学方法一般采用问题法和讲授法,教学时间不宜过长.

例如对平抛运动的教学中“抑”的处理——师生问答,对学生已有知识的回忆.

教师:什么是自由落体运动?

学生:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动.

教师:加速度的大小、方向如何?

学生:加速度大小为,方向竖直向下.

教师:第一秒内、第二秒内、第三秒内…位移之比?

学生:1:3:5…

教师:什么是竖直上抛运动?

学生:上升阶段是匀减速直线运动,下降阶段是自由落体运动.

教师:与自由落体有什么联系?

学生:加速度相同,竖直上抛的下降阶段是自由落体.

教师:(多媒体展示)同学们请看大屏幕,向学生展示生活中的自由落体、竖直上抛、一般抛体运动和平抛运动.

教师:接下来我们共同研究平抛运动.

二、扬

“扬”是核心,是把三维目标具体落实的核心.通过对课堂节奏的把握可以使学生从现有发展水平从容的过渡到潜在发展水平,具体指对学生未知知识的探究.这部分是教学重难点集中体现的地方,思维跨度大对学生的综合能力是一个考验,要充分调动学生的主观能动性,最大限度的激发学习兴趣.教学内容要铿锵有力,砸实重点知识,稳扎稳打切不可蜻蜓点水,实实在在切不可华而不实,深入浅出切不可把问题复杂化.教学设计上要充分体现学生主体原则,充分挖掘学生的潜力.教学方法一般采用讨论法、实验法.语言上应舒缓悠扬,不可急功近利.

例如对超重与失重的教学中“扬”的处理——对学生未知知识的探究.

1.自主观察——体会超重失重现象

教师:坐电梯上下楼的时候会有什么感觉?

学生:开始上升的时候,感觉自己往下压地板,好像自己变重了.正常行驶以后,感觉和站在地面上一样.开始减速时,感觉自己往上飘,好像自己变轻了.

教师:(播放实地录像)我们通过一个体重计,去实地验证,请同学们观察现象.

学生:开始上升时,示数大于重力.正常行驶阶段,示数等于重力.减速停止阶段,示数小于重力.教师: 体重计示数指的是什么力?

学生:人对地板的压力.

教师:人的重力变了吗?

学生:没变.

教师:小组的两位同学,用弹簧秤牵引钩码模仿坐电梯状态,自主体会弹簧秤示数的变化.

教师:根据学生观察的现象总结定义,物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体的重力的现象,叫超重现象.物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体的重力的现象,叫失重现象.

2.实验探究——探究超重失重原因

分组实验,通过力传感器牵引钩码实验,找到超重和失重对应的运动状况,并最终分析出超重和失重的动力学原因.

(1)仪器介绍:

力的传感器直接与电脑相连,从电脑上可以直接读出拉力大小变化.

(2)分组实验:

将学生分组实验,观察实验现象,组内讨论交流,最后汇报实验情况.

(3)实验结果:

教师根据每组的实际情况,给予反馈和评价.

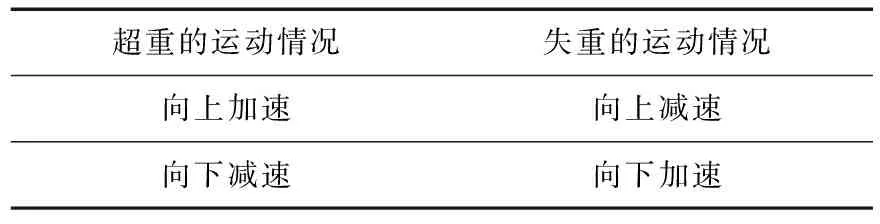

表1 超重和失重的运动情况

教师:超重和失重时物体运动状态有何共性?

学生:物体的超重和失重仅由加速度方向决定,与速度方向无关.

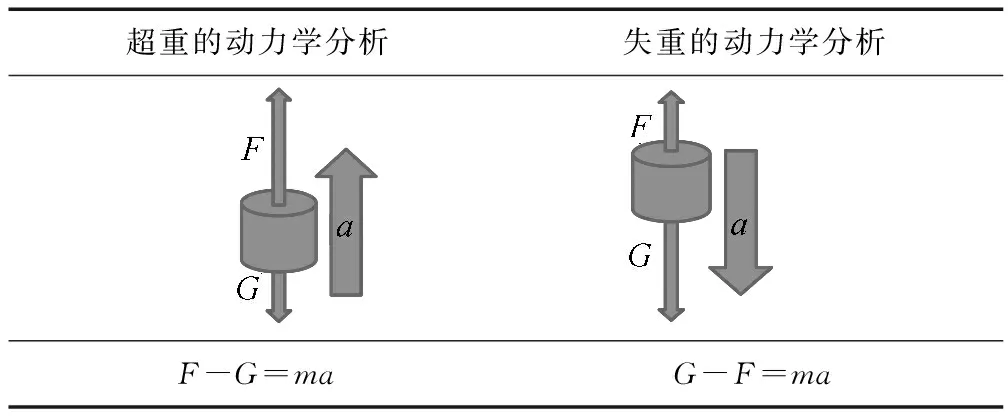

(4)理论解释:

教师引导学生根据实验现象找到理论解释超重的动力学情况失重的动力学情况.

表2 超重和失重的动力学情况

三、顿挫

“顿挫”是理解应用,是对教学重点和难点的理解应用.在学生获得新知识后,对新知识的归纳拓展应用.对课堂整体起到调控作用,对教学内容既有承接作用又有深化作用.节奏上应该灵动敏捷,不可笨重不可轻飘.

例如对电源和电流的教学中“顿挫”的处理——对新知识的归纳拓展.

小结1:电流是电荷的定向移动,无电源只能产生瞬时电流.

图1 自由电子的定向运动使两个带电体成为等势体

小结2:电源是能把自由电子从正极搬到负极的装置,有电源可以产生持续电流.

图2 电源

小结3:电源外部,静电力把正电荷从正极搬运到负极,电势能转化为其它能;电源内部,非静电力把正电荷从负极搬运到正极,其它能转化为电势能.

小结4:电源通过非静电力搬运电荷而建立恒定电场,通过建立的恒定电场而对用电器提供恒定电压,通过提供恒定电压而在用电器中形成恒定电流,通过恒定电流做功实现电势能转化为其它能.

参考文献:

[1]陶昌宏.高中物理教学理论与实践[M].北京:北京师范大学出版社,2008:338-340.

[2]官文栎.走进高中物理教学现场[M].北京:首都师范大学出版社,2008:10-28.

[3]朱建廉.新课程高中教师手册[M].南京:南京大学出版社,2012:328-338.