气相色谱-氢火焰离子化检测法测定香水样品中痕量甲醇

刘 芸, 李志全, 何 蔓

(1.武汉大学化学与分子科学学院,湖北武汉 430072;2.湖北省药品监督检验研究院,湖北武汉 430072;3.武汉市华测检测技术有限公司,湖北武汉 430072)

甲醇是结构最为简单的饱和一元醇,又称木醇、木精、木酒精,它是一种无色透明、易燃烧、有酒精气味、易挥发的液体,能与水及多数有机溶剂混溶。甲醇主要用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。但可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收,在体内抑制某些氧化醇系统,抑制糖的需氧分解,造成乳酸和其他有机酸积累而引起酸中毒[1]。甲醇是化妆品卫生规范(版)规定的限用物质,而香水均以乙醇或变性乙醇作为溶剂,因此可能含有少量甲醇。我国《化妆品卫生规范》2007年版明确规定甲醇在化妆品中为禁用物质,限量为2 000 mg/kg[2]。

目前,用于甲醇的检测方法包括分光光度法[3 - 4]、激光拉曼光谱法[5]、传感器法[6]和气相色谱法(GC)[7 - 9]。现行国家标准中采用直接进样或蒸馏后进样,GC法测定化妆品中甲醇含量,香水类样品采用直接进样[10],方法简便快速但干扰因素多。另外,有时分析中在甲醇出峰位置出现平头峰,造成假阳性结果。针对这一问题,本文通过优化色谱条件,旨在建立一种简便快速、选择性强、重现性好、准确度高的香水样品中痕量甲醇的分析方法,为化妆品的生产质量控制和监管提供可靠的技术支持。

1 实验部分

1.1 仪器及工作条件

7890A安捷伦气相色谱仪,配有氢火焰离子化检测器(FID)。色谱柱为DB-624柱(30 m×0.53 mm×3.00 μm);柱温条件:程序升温,60 ℃保持3 min,以10 ℃/min的速度升至150 ℃,然后以 20 ℃/min的速度升至 220 ℃,保持6 min;进样口温度200 ℃;进样1 μL;分流进样,分流比为30∶1;检测器温度200 ℃;载气N2,流速1 mL/min。

1.2 试剂

甲醇(99.9%,批号:G1217005)标准溶液:称取甲醇50.05 mg于10 mL容量瓶中,用75%无甲醇乙醇稀释至刻度,作为甲醇储备液(5.00 mg/mL)。工作溶液由储备液逐级稀释得到。

1.3 样品分析

取香水样品1 μL直接注入GC仪进行分析。

2 结果与讨论

2.1 分离条件的优化

甲醇沸点较低,因此在60 ℃条件下,分别选取极性色谱柱PEG -20M(30 m×0.25 mm×0.25 μm)、非极性色谱柱HP-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)和中等极性色谱柱DB-624(30 m×0.53 mm×3.00 μm)对5种香水样品中的甲醇进行了分析。结果表明,采用PEG -20M极性毛细管柱进行分析时,在甲醇的出峰位置出现平头峰,造成假阳性结果;采用HP-5MS非极性毛细管柱时,甲醇峰宽且拖尾,与乙醇(溶剂)色谱峰分离度RS为1.67;且这两种色谱柱通过改变色谱条件色谱峰也不能得到有效改善。当采用DB-624毛细管柱时,得到的色谱峰峰形对称,且能与乙醇色谱峰获得有效分离,色谱峰分离度RS为4.89。因此,选择DB-624毛细管柱进行后续分离分析。

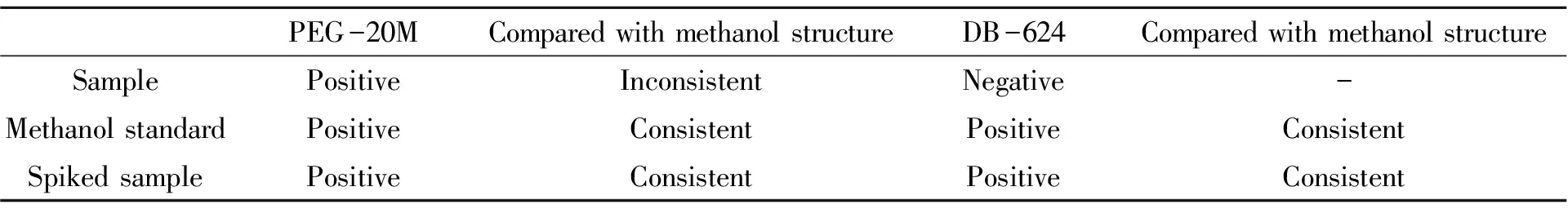

在柱箱温度为60 ℃,选用DB-624毛细管柱的条件下,精密吸取样品溶液、甲醇标准溶液、加标溶液各1 μL,分别注入GC-FID,记录色谱图。结果表明,样品溶液色谱图中在甲醇色谱峰保留时间处,未出现信号峰;而加标溶液的色谱图中,在甲醇色谱峰保留时间处出现信号峰,且峰形对称,与乙醇溶剂峰的分离度好。为了进一步验证其选择性,准确吸取样品溶液、甲醇标准溶液及加标样品溶液各1 μL,选用不同的色谱柱,分别进行GC-MS分析,结果列于表1。可以看到,采用DB-624毛细管柱可以排除甲醇的假阳性结果,说明本方法专属性强,可以有效避免平头峰以及假阳性结论。

表1 甲醇标准溶液、样品溶液及加标样品溶液的GC-MS分析Table 1 GC-MS analysis of methanol,real sample and spiked samples

2.2 分析性能

对本方法的检出限等分析性能进行了考察,得到本方法对甲醇的检出限为5 μg/mL,绝对检出限为5 ng;线性范围为50~500 μg/mL(Y=0.1806X-0.2351),线性关系良好(R2=0.9992)

2.3 样品分析

准确吸取样品溶液及加标样品各1 μL,分别进行GC-FID分析,根据峰面积和标准曲线计算样品中甲醇的含量,分析结果及加标回收结果列于表2。

表2 样品分析及回收率结果Table 2 Results of sample analysis and recovery

ND:not detected.

3 结论

对于芳香类化妆品(香水类)中甲醇的测定,与法定检测方法《化妆品卫生规范》2007年版相比,所建立的方法可以有效排除假阳性结果,保证检测结果的准确性。

参考文献:

[1] ZHENG X Q,Ed.Hygienic Inspection for Cosmetics.Tianjin:Tianjin University Press(郑星泉主编.化妆品卫生检验.天津:天津大学出版社),1994:56.

[2] Safety and Technical Standards for Cosmetics(《化妆品卫生规范》2007年版.

[3] BAO X,ZHANG X L.Physical Testing and Chemical Analysis Part B:Chemical Analysis(鲍霞,张小玲.理化检验-化学分册),2008,44(4):345.

[4] ZHANG R X,ZHANG D L,TIAN Q.Liquor-making Science & Technology(张荣欣,张道雷,国天庆.酿酒科技),2009,4:111.

[5] CHEN Y F,ZHUANG Z P,WEI L B,ZHANG X J,YU J M.Physical Testing and Chemical Analysis Part B:Chemical Analysis(陈玉锋,庄志萍,魏林博,张晓静,于吉民.理化检验-化学分册),2015,51(4):558.

[6] DAI Y L,CAO Z,ZENG J L.Acta Chimica Sinica(戴云林,曹忠,曾巨澜.化学学报),2011,69(3):291.

[7] MO G R.Chinses Journal of Health Laboratory Technology(莫国荣.中国卫生检验杂志),2012,22(2):229.

[8] JIN Y X,WAN Y,SUN H Z.Chemical World(晋玉霞,万英,孙红专.化学世界),2003,44(1):17.

[9] ZHANG Q.Chinese Journal of Chromatography(张强.色谱),1995,13(2):145.

[10] Mathews-Roth.Micheline M.Pure Appl Chem,1985,57:717.