“地方化”语境中的 “象脚鼓”乐器家族释义

申 波,冯国蕊

一、命题的文化机缘

美国民族音乐学家B·奈特尔认为:“在我们知道的族群中,几乎没有哪种人不具有某种形态的音乐——无论世界各文化中的音乐风格如何不同和繁复多样,人类音乐行为许多同根性、同源性的事实,已足以使所有民族对音乐本身这一问题的认同成为可能。”①[美]B·奈特尔:《什么叫民族音乐》,龙君辑译,董维松、沈洽编《民族音乐学译文集》,北京:中国文联出版公司,1985年版。因此,人类学家吉尔兹也认为:“文化作为一种被表述的起点,在各民族音乐代代传承的过程中,不同民族与相关区域的人们,必然形成相同音乐表现的载体与音乐表现的形态,它表征着一个具有共同意义和价值群体人们的心理趋同,是文化接触情形下所产生的一种社会秩序与生活方式”②黄应贵:《物与物质文化》,台湾中央研究院民族学研究所,2004年版。。依托上述 “地方化”文化的生成逻辑和笔者的田野体验,构成了命题的基础。

在云南西双版纳州、德宏州所属各县,临沧市所属的耿马、沧源、双江县,普洱市所属的景谷、孟连县以及红河州金平县的广袤区域,傣族是主要的人口。由于近代国家边界概念的划定,上述地区也成为中国与缅甸、老挝、越南诸国国界的交汇处,傣族遂成为一个跨界而居的代表性民族,2005年全省傣族人口约为123.21万人③和少英等:《云南跨界民族文化初探》,北京:中国社会科学出版社,2011年版。。上述地区的傣族在各自区域的自然生态环境中,既积累了相对独立的传统文化,更由于跨界而居的历史缘故,这一区域的傣族,目前几乎已成为全民信奉南传上座部佛教的民族。与此同时,居住于上述区域内的布朗族、哈尼族(爱伲人)、德昂族、阿昌族以及部分拉祜族、佤族,由于地缘 “大杂居、小聚居”的关系和历史上 “受傣族土司统治,与傣族交往多,受其影响”①朱净宇、李家泉:《少数民族色彩语言揭秘》,昆明:云南人民出版社,1993年版。而接受了傣族的人文思想,这些民族或部分区域的民众,也成为信奉南传上座部佛教的族群,他们的文字也使用傣文。上述与我国毗邻的缅甸、老挝、越南以及临近的泰国具有族源关系的族群,共属傣泰语言区,也均为信奉南传上座部佛教的族群,只是因为其居住地由于近代以来,因所在国家不同而民族的称谓有别,如:在越南、老挝北部地区就叫傣族,缅甸称为掸族,他们是完全同源但跨界的族群;而泰国的泰族和老挝的老族,与傣族也有族源关系②赵廷光:《云南跨境民族研究》,昆明:云南民族出版社,1998年版。,特别在文化传统、生活方式与宗教信仰等行为方式上,更具有悠久的社会往来。

据相关资料证实,南传佛教大约在14世纪从缅甸传到今天云南的西双版纳一带的傣族聚居区;15至16世纪又传到今天的普洱市、临沧市、红河州金平县一带地区的傣族民众中;17至18世纪,再传到今天的德宏州一带地区的傣族民众中。经过数百年的传播、融合与交流,对这一区域民众音乐观念产生明显影响和作用的因素分别来自两方面:一方面,特定区域中的各民族在自己生活的地区,在 “小传统”的影响下,首先创造了属于自己的文化传统,以具有差异性的文化表征彰显出独特的身份特征;另一方面,由于受 “大传统”南传佛教的影响,在他们的精神生活中,又带有杜玉亭先生所言称的 “社会发展的变异性”的影响,这就使得南传佛教文化圈的音乐风格,导致同一宗教信仰、不同民族、不同语言的人们,在情感的安顿上,又构成了超越国家或地域共同的文化亲缘和文化事项,萦绕着跨界而居各民族文化的记忆。这种不同族别、不同国籍的各个族群,他们不但在信仰上一致,而且从语言学的立场去考察,他们也同属于汉藏语系或南亚语系,这些共同点决定了他们文化上的多元互渗并建构了南传佛教信仰族群独特的地域空间和地缘感知。作为一种文化现象,南传佛教虽然在地理空间上实现了跨地域、跨民族、跨国界的文化传播,但云南各信仰族群的民众,在文化价值与心理归属取向的表达上,对中华民族大家庭的国家认同却始终坚持不变——这样的表达之于本选题,也就具有了更为开放的阐释意义。即,我们对南传佛教区域 “地方化”语境中所呈现的 “象脚鼓”类乐器家族的解读,在某种层面,也就完成了对云南跨界民族不同国籍、同一族源音乐文化的部分了解。或许可以说,南传佛教文化圈宗教和民俗活动中典型的 “地方化”乐器,作为一件标志性的文化符号,它集中体现了这一区域中人们共同留下的文化经验与集体记忆。因此,“象脚鼓”的社会功能、宗教意义、民俗价值等,受到各路学者的广泛关注。经过 《知网》检索,对象脚鼓进行专题研究的文章目前已有40余篇,特别是朱海鹰、杨民康、初步云等,他们立足田野的积累,从音乐学或艺术人类学的立场进行了富有成效的研究,上述研究为本议题的拓展,提供了有价值的启发,只是囿于田野的广度与深度以及解读立场的差异,为本论题书写的多样性阐释留下了足够的空间。

二、象脚鼓 “地方化”语境的文化学释义

格尔兹指出:“所谓文化,就是这样一些由人自己编制的意义之网,因此对文化的分析不是寻求规律的科学实验,而是探求意义的解释科学。”③格尔兹:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,1999年版。在南传佛教文化圈诸民族日常的生存行为中,由于深厚的传统文化背景,宗教与民俗成为 “地方化”独特的景观,而宗教更是对人们的生活与精神产生着重要的作用。与宗教和民俗相伴随的民间乐舞展演,正是这种文化景观展示的有效途径。在佛家的戒律中,有避声色五欲之规。因此,佛寺内严禁歌舞喧哗,但是作为一种审美的期待,民俗节令之时,佛门之外的人们却可以尽情歌舞,享受世俗的欢愉。在这样的背景下,加上所处地理环境的因素,南传佛教文化圈村寨艺术的范畴中,户外展演成为一方水土中人们主要的表现方式。在这个 “文化之门”,我们常常可以见到单独击鼓而不配置其他乐器的现象,但绝少见到用乐场合不配置鼓乐参与的现象。(见图1)“对于乡村仪式中的音乐来说,打击乐占有特殊地位,没有打击乐器就没有乡村仪式”①张振涛:《“噪音”:力度和深度》,载 《大音》第五卷,北京:文化艺术出版社,2011年12月版。。可以说,恰恰是 “象脚鼓”为户外展演提供的 “形式”表达,使得鼓声所及之地成为了南传佛教文化圈信仰传播具有文化学 “他感宣示”性质的地域边界而构成了与他者文化的差异性,同时又解决了乡村乐队户外表演对音量传播的物理诉求。鼓乐所营造的音声环境、承载的隐性感召、提供的声音观念,其 “制度化”暗示,时刻影响着人们的身体行为和个体对群体的心理认同,体现了南传佛教文化圈“制度性音声属性”的意义指向,这意味着对鼓乐的考察可以超越音乐学平面的讨论而进入 “本土性”文化语境的综合研究,是一部可供阅读的文本。在这一区域,有 “敲一套鼓点,求得一年的收成;跳一套鼓舞,求得一年的吉祥”这种对天地自然充满敬畏与感激的心态。作为 “充满意义的仓库或贮存器”,“象脚鼓”之于南传佛教文化圈的诸民族,鼓声具有实用功能之外的社会构建功能——集体认同,人们期盼通过鼓声达到与自然和谐相处、与超自然力量沟通的目的。如带有节令性质的 “京比迈”(泼水节),宗教性质的 “奥洼萨”(开门节)、“堆沙”、“千灯节”、 “放高升”以及民俗活动 “嘎光”“嘎秧” “迎宾”等为表征的文化现场,以“象脚鼓”为标志性符号,由排铓 (铓森)、大钹 (香)构成 “有结构的组合”,成为人们共享的音声图腾。这种音响作为傣泰民族民间乐舞的灵魂,从始至终陪伴在仪式的全过程,促进了声音隐喻对仪式的有效性。人们通过这种行为感知,以特定文化圈内部共同的听觉经验表明了文化的存在。“象脚鼓”作为乐器,其音乐满足了世俗社会中人们的审美需求;作为赕佛的法器,其鼓声又承载着民众对美好未来热切的期盼成为具有灵性的对象,“它一方面构成了祭祀仪式和审美欣赏的行为,另一方面又反映了人的观念信仰和审美情趣”②周显宝:《人文地理学与皖南民间表演艺术的保护》,载 《文艺研究》2006年第4期。,由此折射出南传佛教文化圈佛事活动世俗化、民间习俗佛事化的情态特征。在这样的空间,个体成为了场景的制造者、场景成就了个体生命价值的延伸,构建了超越国家边界记忆的音响,成为跨界族群自我身份构建的独特标识,“他们的音乐就是他们对自己生存环境及其生态意象的一种直觉把握,同时也是对自己民族性格的一种直觉的构建”③周凯模:《云南民族音乐论》,昆明:云南大学出版社,2000年7月版。,这样的景观,为我们从音乐学的立场考察南传佛教文化圈诸民族的文化创造、文化气质以及情感存放方式,构成了“学与问”的视角。

三、文化学立场的 “象脚鼓”概念释义

“象脚鼓”不单在云南是南传佛教文化圈诸民族的标志性乐器,相同或相似造型的鼓乐器 “在泰、老、缅、柬、越、印度与缅甸交界处均可见”⑤朱海鹰:《泰国缅甸音乐概论》,呼和浩特:远方出版社,2003年版。(见图2、3)。可以说,象脚鼓构成了南传佛教文化圈辽阔地域、悠远社会进程中特定族群人们内心情感体验外化的一种重要物质沉淀,是独特生态环境创造、为族群所共享的精神结晶。“有舞必有鼓、有鼓必有舞”,成为南传佛教文化圈与 “生”相关的 “更丰富的文化结构的来源”。

图2 缅甸掸邦文工团在排练① 图2图片来源网络。

图3 老挝民众跳象脚鼓舞② 图3图片来源网络。

基于对 “他文化”创造的尊重,就本命题而言,笔者首先必须更正几点主流文化语境对 “他者”的误读,以还原对象原生的意指空间和物象表意。要知道,在过去的几十年乃至几百年 “中土”文化与 “他”文化的交往中,由于语言或文字的障碍、更基于大汉族 “我观”的立场,许多谬误性的结论或理解成为常识,使得 “所谓强势的或流行的知识,往往是在既定的认识方式中培育并习以为常的”③邓启耀:《非文字书写的文化史》,载 《民族艺术》2015年第2期。。“象脚鼓”作为边地民族意象符号中的显性标识,我们对它的多重 “误读”就是一个典型的案例。

“误读”之一。在国内,许多书写中,常常有意或无意地把 “象脚鼓”所指为傣族独有的文化符号。无论是舞台展演、视觉造型或文学描述,“象脚鼓”多与傣族的风俗场景相勾连,这或许是近代以来,国内主流文化对傣族文化投入了太多的关注所导致的文化势利和片面解读。事实上,在澜沧江——湄公河流域南传佛教文化圈广袤的地域上,各个国家的相关民族均把 “象脚鼓”作为开展民俗活动、实现心理聚合的重要载体。 (图4)

“误读”之二。 “象脚鼓”,外界众多文字描述或讲述均误以为其仿照大象腿而制作得其名。事实上,此 “误读”与 “原型”所指毫无关联,是 “我观”立场导致的典型“误读”。

在 “中土”文化圈中,“象脚鼓”最早见诸文字介绍,当首推明代 (1396年)钱古训所撰 《百夷传》的记录:其称在夷区(今德宏),“有三五尺长鼓,其形似象脚,故名。大者长约五六尺,中者长三尺许,小者长尺许”④【明】钱古训撰:《百夷传》,江应梁校注,昆明:云南人民出版社,1980年版。。可以推测,这位南京出使云南的 “民族干部”,由于语言障碍,只能以“其形似象脚”故名。足见千百年来历史文化的传承与传播中,文字描述对后世强大的影响力和牵引力。但从其记录中,我们也可以知道,这件乐器自古以来是有长短之分的。

为了节省篇幅,在此我们仅以钱古训当年所交往的人群——摆夷后裔为坐标,考察傣族对这件乐器的称谓。西双版纳傣族称其为 “光克拉”,临沧傣族称 “光恩因咬”,德宏傣族称 “光喊咬”,缅甸掸族称 “光喊咬”,泰国、老挝的泰族称 “光雅”等。在傣语中, “光”是 “鼓”的所指, “咬”“雅”是不同方言在发音上的差别,即 “长”的意思;而 “喊”,则为 “尾巴”之意。同时,由于各种 “光”在形制上的长中短造型,又分别称为 “光咬” “光吞” “光扁” “光旺”等。在这里可以发现,在傣泰语系中,其所有发音的能指,都没有 “象脚”之意。正如与傣族比邻而居的其他南传佛教文化圈内的各民族,他们也都遵从同一区域傣掸泰各主体民族的称谓直接借用其发音,同时,我们从大量 “象脚鼓乐队”所发出的轻快节律中,也难以领悟到模仿大象沉重脚步的韵律 (跳大象舞除外)。可以说,“象脚鼓”的称谓纯属古人钱古训未做深入考证,凭自己主观 “艺术化”的描述,最终构成了后人以讹传讹的追加并使误读成了正解——这也从某种层面说明:误读,恰恰满足了中土文明对 “异邦”文化的想象。

“象脚鼓”,如果从学术的立场去讨论,由于在语境内涵与外延上不存在互译的可能,其实它就是一个 “空符号”。试想,作为南传佛教教义中五大神兽之一的大象,信众何以会把 “象腿”作为它用。

田野中,我们与傣族文化干部讨论到这种 “误读”话题时,作为民族文化精英,他们的态度大致可以分为两种立场:一种认为,由于在国内已经习以为常,象脚鼓已成为多数人、特别是汉族同胞的认可,为了便于地方文化的传播,这样的 “误读”他们是可以接受的;只是,面对多数乡间民众或带着这样的概念走出国门进行交流, “象脚鼓”的称谓就行不通了。第二种立场认为,多年来,许多汉族学者由于缺少田野调查的态度或出于学术功利和经济效益的目的,有意或无意 “误读”的事件就太多了,难免会伤害 “文化持有者”的感情,面对这样的不和谐情形,他们也只能表现出无奈的态度。

基于对文化创造的尊重,云南大学金红博士的毕业论文 《德宏傣族乐器 “光邦”研究》,就是一个典型案例:若以 “望物生义”的立场,“光邦”多被外界俗称为 “大小头鼓”,而这种形制的鼓不单在云南存在,在马来西亚、印尼均能发现其身影,但它们在各自的地域中,不但称谓不同、承担的社会功能也有别。因此,尊重一方民众对它的称谓,这不单有利于对研究对象所指内涵的表达、更体现出学术态度的严谨,其价值立场是值得提倡的。

作为职业的不同,我们不能对作为古代“民族工作队队长”的钱古训提出任何质疑,但作为今天的人类学研究,我们却必须充分尊重各民族的文化创造,在向 “他者”求教的同时,也必须用学术的眼光去解读现场,在规避 “我观”偏颇的同时,如何以阐释的视角获得逻辑的结论、形成解构的文本,这就引出了 “误读”的又一个话题:田野所见,无论任何时节、任何地方,象脚鼓(为了表达方便,我也只好以讹传讹了)的敲奏,人们都先以蒸熟之软米饭揉成一圈贴于鼓皮正中,然后敲奏。民间称这样的行为是为了校正音色,民众也称这样的过程为“喂鼓”。意思是:只有鼓吃饱了,敲出来的声音才好听。(见图5)于是,许多文章在描述这一环节时,也称其 “为了让象脚鼓的音色更圆润,一定要先贴上饭团再敲奏”。其实,从行为心理学的立场来看,这在很大层面上出于稻作民族审美愉悦之外共有的转喻象征,是一种 “原始意象”万物有灵心灵投射的结果。如在缅甸掸族的语言中,短形的鼓就叫 “掸欧西”,即 “锅鼓”,意思是这样的鼓是由盛米饭的 “甑子”演变来的。有意思的是,田野中,许多工匠都告诉我们,做鼓的木材当以 “甑子树”最好。如此,其 “原型结构”说明,出于一种人类集体无意识的取向,敲鼓的目的审美的价值是处于次要位置的,主要目的在于取悦于神灵:饭团贴在鼓面以示 “鼓鼓的” “满满的”能指——在信众的心目中,只有这样的行为,神灵才给他们足够的粮食,满满的饭在锅上的愿望才将饭团贴在鼓面上①朱海鹰:《论缅甸民族音乐与舞蹈》,北京:中国文联出版社,2001年版。。因此,在澜沧江——湄公河流域诸国相关民族的社会中,至今仍有 “打一通鼓点、谷子长一截”的说法。在缅甸,“直到现在,瑞波一带地区在栽秧前,仍可看到在田埂上敲鼓的活动”②周凯模:《云南民族音乐论》,昆明:云南大学出版社,2000年7月版。。的确,在整个南传佛教文化圈“豪洼萨” (关门节)的仪式上,信众们一定会又放高升又敲鼓,以祈求来年风调雨顺。这样的心理投射之于同为稻作民族的壮族一样,他们在 “关秧门”时,一定要“请”出铜鼓,并把米酒、茶水浇在铜鼓和铓锣上面。笔者在文山富宁彝族的 “跳宫节”上,还见寨民们把刚刚宰杀并滴着鲜血的一只猪腿挂在铜鼓上方,让猪血滴在铜鼓表面,据说这样的行为也是为了调整铜鼓的音色。同样,在文山州博物馆铜鼓演变的说明中,也确认 “锅”是铜鼓演变的主要源头。因此,壮族有谚语唱到:铜鼓不响,庄稼不长。这样的心理投射其实如出一辙,都是为了讨好作为具有通神法力的 “神器”——鼓,以祈求来年稻谷长得 “鼓馕馕”“铓嘟嘟”。这说明,作为一种人格化以己度物原始 “巫术”的思维寄托,围绕鼓声所投射的各式隐喻,都标志着族群观念塑造中所具有诱发谷物生长的心理意象和音乐发生学意义上的观念暗示,更是 “信仰支配着仪式的进行和文化的构成”③格尔兹:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,1999年版。。因此,吉尔兹才强调:对任何社会行为,都应当将其作为 “意义系统来解读”,威廉·A·哈维兰也指出:文化若不能满足其成员的某些基本要求,就不能存在下去④【美】威廉·A·哈维兰:《当代人类学》,王铭铭等译,上海:上海人民出版社,1987年版。。可以说,在人类的行为活动中,创造可能无意,理解必须有意。换言之,行为可能出于社会惯性,但理解社会行为必须透视。在人类的 “社会化过程”中,“只有那些对民众的生存生活具有价值利益的自然生态事物和现象,才能在人们的信仰观念中占据一定的地位”⑤唐家璐:《民间艺术的文化生态论》,北京:清华大学出版社,2006年版。。行为的后面隐藏着心理的寄托,意义的图式是一种生存的需要与时间顺序的生存行为。

四、各式 “象脚鼓”类乐器形制识读与功能释义

南传佛教信仰族群日常的生活中,不同地域的各民族有各自独特的民俗传统,但众多的歌舞活动,常常又与佛教仪典同步而使得各种艺术事项,都通过非艺术的目的——对佛祖的感激与敬畏而保障了这些声音具有“浸透心灵”的作用。在这样的场景,鼓乐作为仪式的重要角色,以其抽象的内部功能强化了宗教内容,扮演着用声音提升仪式的有效性而满足了外部社会秩序构建的需求,作为一种期待,最终将宗教信仰与审美体验巧妙地融为一体。据 《无量寿经义疏导》 (卷下)蒙教: “宝者宝供,香者香供。无价衣者,以衣供养。奏天乐等,伎乐供养,伎乐音中,歌叹佛德”,意思是:对佛祖的供养是方方面面的,声音供养是其主要的一种。主要就是赞颂无边佛法及其高功大德,并以世间最为美好的声音向佛祖奉献,而声音供养对供养者说来有什么好处呢?在 《佛说超日明三昧经》(卷下)又指出:“供养世尊得何功德?佛告长者……音乐倡伎佛塔寺及乐以前,得天耳彻听”。意思是通过音乐对佛的供养,是有意义的,是在做功德,是修功德。佛在天界以天耳在倾听①项阳:《关于音声供养和声音法事》,载 《中国音乐》2006年第4期。。作为一种 “地方性知识”的普遍经验,可以说,音乐不单是形式的表达,更是一个生命意义得以提升的过程,所以曹意强先生才说:艺术是人类认识世界的一种智性方式。

由于信仰的一致性与地缘文化的交融性,南传佛教文化圈的各民族民众均把象脚鼓乐队作为礼俗生活中重要的符号进行模塑。就其缘由,用景洪曼春满佛寺都广增的说法:在傣泰族群的心目中, “光”就是吉祥的象征。他接着还启发道:你们看,无论是光咬、光吞、光扁,它们的鼓腰不就是佛塔的造型吗?多年前,孟连中城佛寺从缅甸请来的老佛爷康喃依啵就直接指着旁边的一堆鼓说道:那些 “光扁”就是 “窣堵波” (佛塔)的化身嘛 (见图6)。日本的音乐人类学家伊藤先生为我提供了他在泰国难府佛寺壁画中拍摄到的照片,其鼓腰造型也呈现出模仿笋形佛塔的痕迹 (见图7)。这使笔者联想到迪尔凯姆提到的一个概念:对于图腾的崇拜可以形成氏族集体性的认同②【法】迪尔凯姆:《宗教生活的基本形式》,渠东等译,上海:商务印书馆,2011年版。。的确,作为一种 “母题”的反复再现,视与听的符号在同一时空“内觉体验”的反复模塑中,人们不断地经历着相同的听觉惯性,人们被经验所规约、也被经验反复创造。

从乐器分类的立场来看,作为一源多支的 “光”类乐器,它们主要分为不同地区语言差异称谓的 “光咬” “光恩英咬” “光喊咬”(长鼓)、“光吞”“光妥”“光图”(中鼓)、“光扁”(扁鼓)、“光旺”(短鼓)几种形制,以击奏膜鸣类乐器中的绦绳制作法完成。无论何种形制的 “光”,其造型主要分为鼓腔、鼓腰 (或鼓尾)、底座三部分构成。象脚鼓的制作一律采用整颗 “甑子”树或芒果树、攀枝花树等优质木材,对其进行切割、掏空、坯型、雕刻、抛光、着色,然后在上部端头蒙以生黄牛皮并在鼓面的周边用剩余的牛皮或麻绳,以拉绳的方式从鼓面至鼓腔下端固定鼓膜,最终以各种绦绳纹样对鼓腔进行装饰,完成全部工序。体现出南传佛教文化圈 “光”类乐器富有创意的生命形态和造型风格 (见图8、9、10)。

(一)长腰形 “光咬”形制与敲奏手法概况 (见图11)

作为民间活态的、非理论演绎的工艺流程,“光咬”制作均由工匠根据自己的经验或订制人的需求决定其长度,孟定坝南京章寨制鼓艺人果亚就这样告诉我们。这样的结论与笔者在缅甸南坎扎所家看到的情况基本一样,他的制鼓技术不单在南坎有名,中国瑞丽一带的寨民多数也是使用他制作的各式 “光”类乐器。一般而言,“光咬”的上端,即鼓面直径约为35公分至40公分,总长度从140公分至210公分不等,鼓腔约占鼓长的三分之一,体现出 “黄金分割”的美感,底座直径约为40公分至50公分。在使用方面,“光咬”多作为主奏乐器与排铓、钹组成 “三件套”的乐队为 “嘎哚” (马鹿舞)、“嘎洛咏”(孔雀舞)“嘎妖”(蝴蝶舞)等各式民间乐舞奏乐。这时,乐队均在表演现场的旁边进行伴奏。(见图12)

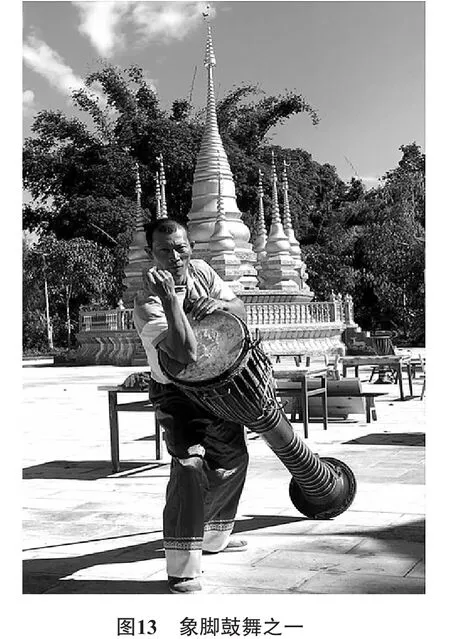

从音乐学的立场来讲,乐器的形制规定着具体的演奏手法,演奏手法又作用于节奏与音色的生成。物理特性和敲奏 “十指连心”的情态属性,决定了 “光咬”的音响多表达出世俗的欢愉与优雅。在民间鼓手创造性的操控下,表现出多变的情绪与技巧的表达。敲奏时,表演者将挎带斜挎于左肩,鼓身顺后斜拖地面,也有鼓手席地而坐,将光咬横架在腿部进行敲奏。敲奏手法丰富多彩,不同地区的鼓手具有不同的敲奏套路和约定俗成的鼓谱。象脚鼓在为舞蹈伴奏时,常见的敲奏方法是左手扶鼓边,右手敲击不同鼓面的位置以变换音色,左手不仅可以控制音量而且还辅以对应的节奏,形成左手弱右手强的呼应关系。右手有指尖、指垫、五指同击或分指单击、双指敲击,也有掌根、拳头、拳外侧擂击、握拳闷击等各式手法,构成了一种 “多声结构”的乡村音响图式,完成了用不同音色和节奏调动舞者肢体语汇变化的目的。若是 “嘎光咬”(跳长鼓舞),舞者还会结合傣拳的套路,做出摆鼓、甩鼓、晃鼓等身体动作,还会辅以抬腿、踢腿、踢腿跳、弹腿跳、跨腿跳、甩胯抬脚、脚步踏地等刚健的动作,以肘击、膝擂、脚跟击打鼓面,表现出各式高难动作,以显出潇洒的舞姿,吸引观者的注意。(见图13、14)

如在瑞丽有 “宾亚”(有很多知识的人)之称的干喊,他为儿子尚卯相表演的带架孔雀舞伴奏时,就以他独特的鼓语,表现孔雀的跑动、跳跃、飞翔、展翅、抖翅、追逐、戏水、倒影、梳妆等场景,鼓点生动而细腻;缅甸洋人街民间艺人有 “约比洛、约比洛,约比约哩哩” (好好行、好好抬,翅膀抬起来)的鼓语,孟定坝的岩甲在为 “嘎哚”进行伴奏时,还特地拿出他编写的 “鼓谱”为我们逐条讲解:什么节拍、什么力度、敲击什么位置、什么音色意味着什么指向引导舞者的场地调配,体现出地方文化创造的知识谱系 (见图15、16);景谷千糯寨陶安华带领的 “三架头”乐队为女子带架孔雀舞伴奏时,又以他们特有的鼓语提示,指挥舞蹈队形左右移动、前后挪步、亮翅、收翅、下腰等完美的表达,体现出本土文化语境在 “局内人”心理体验中的约定俗成。

(二)细腰形 “光咬” (分为大小两类)的形制与使用概况 (见图17、18、19)

作为 “光咬”的另一种形制,它在泰国、缅甸以及柬埔寨的世俗生活中被广泛使用。其形制虽然与长腰型 “光咬”有所不同,但在上述国家的称谓中,人们均称其为 “光咬”。因此,我们理当把它纳入同类乐器家族看待。在上述国家,细腰型 “光咬”是作为接待贵客或参与重要民俗仪式时敲奏的乐器。它以上等木材将上下整体掏空,在上部端头蒙上硝制过的羊皮,再用彩色麻绳在鼓框的边沿将鼓膜勒紧而成。在乐队的使用上,“光咬”多以公母的形式出现:公鼓鼓面直径约为28公分,身长约为87公分,鼓腔约占鼓长的三分之一,形制具有 “黄金分割”的美感。底座直径约为7公分;母鼓鼓面直径约为20公分,身长68公分,底座直径约为7公分。据说它们过去主要用于中南半岛诸国的宫廷乐队中,后来才传到了民间。这种鼓在使用时,一般是成双成对并列摆放,是宫廷丝竹乐队的组成部分,演奏时双手分别以不同的力度和敲打鼓面不同的位置调整音色的变化。

细腰型 “光咬”还有 “拷贝”的小鼓,它犹如舞者的道具,使用时夹在腰间边舞蹈边进行敲奏。由于物理属性使然,其音色纤细精巧,象征着宫廷音乐的典雅与悠然。有意思的是,湄公河流域各国的人们还喜欢用彩色的绸缎将鼓腔包裹起来,再用另一种颜色的绸缎做一幅围裙予以装饰,表达出对神圣器物的尊重。(见图20)

图19 柬埔寨青年在敲鼓① 图19图片来源于网络

泰国青年在敲鼓

随着跨界民族间交往的频繁,在西双版纳舞台化的舞乐表演中,近年来也可以看到细腰型 “光咬”的身影,或许,这正是文化交往在物质层面上获得显现的具体例证。

(三)无底座 “光咬”造型概述

正当笔者撰写此论文期间,在国外做田野的赵书峰教授为我发来了他在老挝拍摄的一张照片 (见图21)。该鼓尺寸的大小与我们见到的多数 “光咬”相差无几,有鼓腔、鼓腰,但无底座。鼓腔与我们所见 “光咬”没有太大差别,但鼓腰却没有任何装饰、更没有底座,在马云华院长的协助下,笔者知道其在老挝也叫 “光咬”,遗憾的是对其用乐安排、使用场合、乐器配置等数据却缺乏场景的感性认知,只能留待进一步考证。但这却拓展了我们对 “光咬”乐器家族成员新的了解。

(四) “光吞” (中鼓)、 “光关” (扁鼓)、“光旺”(短鼓)的形制与使用概况

上述 “光”家族乐器,由于体量不同,因而发出的声音从音乐声学上,各自具有高低不同的物理属性,但作为同一家族的乐器,其制作原理却基本一致,只是由于出自不同工匠之手,它们在形制的规格上是有出入的,若与工业时代西洋乐器的 “格式化”做比较,就体现出多元的生态特征。如我们在孟定坝波乃佛寺见到的一面制作于1974年的 “光关”,其身长为78公分,但鼓面直径却有63公分,底座直径为60公分,据佛寺的主持说,其体重有三十多斤。我们在孟连宣慰土司府舞台上看到的 “光关”,其身长为70公分,鼓面直径为55公分,底座直径为55公分,难怪傣族民众称其为“关”(扁)了。景洪满春漫寨波音站老人制作的 “光吞”,其长度为91公分,鼓面直径为31公分,底座直径为33公分。据说他的产品不单在景洪、勐腊一带出售,就连老挝琅勃拉邦的商人也来订制。勐海勐梭寨的 “光吞”其长度为120公分,鼓面直径为30公分,底座为28公分。据勐海勐梭寨的村民介绍,他们的鼓是从孟连买过来的。这些 “光”类乐器只与钹、排铓或单铓进行搭配为 “嘎光”(集体舞)进行伴奏。这样的场合,“光吞”“光旺”乃至 “光关”都会一起上阵,营造出热闹的场景。持“光吞”和 “光旺”者,左肩挎鼓、与手持单铓者和场上的人们围成圆圈,共同以逆时针方向边敲边舞,而 “光关”与排铓则站立场地中央。为了调动现场的情绪,持 “光吞”者常常会用毛巾裹住手掌,用大幅度的动作甩动手臂擂响鼓面,同时,还会做出 “孔雀昂首”“孔雀甩尾”“转动鼓身”“踏步半蹲”等肢体变化表现自我,同样,持 “光旺”的人们还会相互进行 “逗鼓”“逗钹”的肢体碰撞,为现场增添了更多世俗的欢乐气氛。(图22)此时,多种音色的交融与多层次节奏的交织,充分体现了民间音乐即兴性、群体性创造和参与的特点,由此,民俗伴随鼓乐得以作为仪式的重要内容承载民俗的各种意义,日常生活中的凡俗世界和精神世界中的神圣融为一体①转引自曹本冶:“声/声音”“音声”“音乐”“仪式中音声”的研究,载 《音乐艺术》2017年第2期。,仪式语境构成了活生生的民俗长卷。

由于不同民族、不同地域音乐表演形式与文化创造的差异,“象脚鼓”的表演手法、节奏设计以及用乐规则也存在一定的差异:排铓、大钹、象脚鼓 “三架头”乐队的结构成为傣泰民族民间乐队的 “标配”,但在世俗性的庆典中,佤族会把 “象脚鼓”与木鼓相配合进行敲奏;德昂族会把其与 “格楞胆” (水鼓)配合进行敲奏;泰国的 “笙舞”表演,笙和象脚鼓的配合几乎成为 “标配”;老挝可以随时看到由木琴、寮笙 (排笙)、围铓、钹与象脚鼓组合而成的特色乐队演奏;多年前,笔者在缅甸的克伦邦观看他们的文工团表演,就有手风琴、吉他、小提琴与象脚鼓组合成的乐队。拉祜族、景颇族则经常能够看到他们由女子组成的 “光吞”鼓舞方队亮相,无独有偶,在国内当下带有政府色彩组织的各类世俗性庆典、广场化的众多表演中,“光吞”“光旺”已成为众多群众性展演方队中必备的道具而成为“地方性”的符号标识 (图23)。

五、各式 “象脚鼓”类乐器的装饰概况

作为一项深受佛教文化浸染的地方化乐器(法器),南传佛教文化圈的各式 “象脚鼓”,它们在审美的装饰上,无不折射出与佛教文化密切相关的文化信息。确切地说,无不体现出对佛塔造型的模仿。在局内人的心目中,作为一种异质同构的观念,谁享有佛塔的形制和图案,谁就分享了佛祖赐予的吉祥;同样,由这件乐器奏出的声音,才是信众赕佛最好的礼品。

1.雕刻形装饰。各式 “象脚鼓”除了以造型不同的绦绳纹样对鼓腔进行装饰,手艺高超的工匠会在鼓座 (须弥座)、鼓腰 (塔身)用阴刻与阳刻相结合的方式雕刻出佛塔上的各式图案:莲花宝座、莲花瓣、孔雀翎、祥云等。雕刻完毕,再依据不同图案点染不同的颜色,甚至还在鼓腰依序镶嵌不同色彩的珠宝,使其既有佛塔的造型特征、又成为一件精美的工艺品,展示出不同地域民间工匠的艺术想象与文化创造力,也使得这些乐器物质的造型获得了人文的温度。(图24)

2.绘画形装饰。在南传佛教区域,人们出于对 “光”类乐器的崇拜,对其外形的绘制非常考究,特别是长腰形 “光咬”的绘制,就更是隐含着众多的文化信息。由于其鼓腰太长,因此大多数以阳刻的手法,在底座和鼓腰与鼓腔结合部,雕出精美的莲花宝座图案,其余鼓腰部分均依次以阴刻手法以 “覆钵体”雕出节节攀升的纹样,再依次涂上各式吉祥的色彩,以 “通天佛塔”的造型象征佛陀的崇高伟大。

我们采访耿马南京章寨的果亚老人时,他正好为孟定镇文化站完成了一批 “光咬”的制作。他告诉我们:不同色彩的选择,他会根据使用对象的需求而选择不同的颜色。从某种意义上讲,不同色泽的选用,与不同民族的图腾导致的心理意象具有直接的渊源关系。

3.简朴形装饰。这类乐器的工艺普遍比较简洁,不以任何雕刻的手段进行华丽的描绘,通常是在底座和鼓腰与鼓腔的结合部,绘以孔雀翎或几圈条纹,其他部位均统一涂上金黄色、红色或黑色,既显出了简朴的装饰、又降低了工艺成本。

4.古拙形装饰。这种风格的乐器多见于“光关”的制作。即,将底座与鼓腰部分通过阴刻的手法,绘制出莲花与环形图案,整个底座与鼓腰,仿制成一座笋形佛塔,材质完全保留原木色泽,彰显出佛塔古拙的风格。

5.材料形装饰。这种装饰是指除 “象脚鼓”本身的色泽和图案外,随着世俗化的变迁,人们对其点缀的各种装饰。有将一束孔雀翎插在鼓尾的、有用彩色绸缎做成挎带的、有在鼓身的上端悬挂绒线编织五色彩穗的、还有用五色绒线编织成 “鼓衣”的,目的都是为了体现对神圣之物的崇拜之情,同时也增强视觉的审美效果。伴随表演者摆动的身躯和欢快的敲奏,飘逸的色彩和激越的声响,为现场带来了更多视与听的感染。泰国或缅甸的民众还常常用三色绸缎将整个鼓腔包裹起来,在实现装饰的同时,也显示出对鼓器(神器、法器)的敬畏。缅甸掸邦地区的民众更以 “法定的”红黄绿三色绸缎对鼓腔进行装饰,要知道,三色的选择与 “掸邦邦旗”的颜色是必须一致的。(图25)

六、“象脚鼓”类乐器的音乐表演概况

钱古训在 《百夷传》中就有 “铜铙、铜鼓、响板、大小长皮鼓以手拊之”的记载。作为古老的民间乐器组合,“象脚鼓乐队”的存在具有多重文化意义。以象脚鼓为标志、配以排铓和钹的 “三架头”乐队,它们不仅是可以发出声音的乐器,更以其 “体化实践”在特定的文化时间和空间中构成了完整的意义系统和地方性知识体系,是南传佛教文化圈人们社会身份认同和不同国家边界同一族群人们个人利益与整体需求平衡的体系。其独特的音响呈现,是相同族群听觉形成内在逻辑并保持集体记忆、衡量音乐能力与音乐经验的展开方式,是南传佛教文化圈音乐传统得以传承的重要途径。

作为打击乐的敲奏,节奏的展现是时间过程最为核心的要素,是敲奏者内心感应与时间形成对应、同时把外显信息和对声音的体验融于自我表达的外化过程。从而,由心理过渡为对日常生活和对美好未来寄托期许的文化确证,具有推动仪式要素增值的张力。作为民间音乐,由于没有乐谱的文本规约,不同的 “象脚鼓”乐队,在地方化的语境中,艺人们以口传心授的习得方式,创造了各自不同的鼓谱,形成了独特的意指系统。田野中,无论节奏以什么套路呈现,表演者都会自觉地跟随节拍指向完成不同肢体的调整,形成村寨内部特有知识谱系的延伸。这样的音乐文本,折射出南传佛教文化圈族群音乐表达一体多元共性与个性的创造,是人与人之间相互沟通、绵延传续并发展出对人生的认知及对生命的态度①【美】吉尔兹:《地方性知识——阐释人类学论文集》,王海龙、张家瑄译,北京:中央编译出版社,2000年版。。

若以乐器学的立场进行考察,“三架头”乐队的声音其实组成了一种由低到高三个富有 “艺术结构”的音响层次,体现出特有的“文本”意义。可以发现,处于低声部的排铓(少则大小不同的五面、多则六、七面排铓)构成了固定音型的表达,为乐队的音响结构提供了丰富的泛音基础;第二层次的各式“光”类乐器,它们以多变的敲奏音色和丰富的节奏变化烘托了舞者内心情感外化的彰显;第三层次以钹为标志,其以具有穿透力的音响和多变的情绪带动,在约定俗成的时间秩序中与整个乐队成员又构成了即兴表演的快感。

囿于篇幅所限,以下我们仅以不同区域三种典型民间舞蹈的鼓谱为例,简单比较与分析 “三架头”在不同生态环境中音乐呈现方式的共性特征与个性表达。

马鹿舞、孔雀舞以及嘎光,是南传佛教文化圈族群追求人神和谐共存、表达吉祥的象征,是实现身份认同的群众性展演。在这样的景观中,“光咬”、排铓、钹组合的乐队为现场进行伴奏乐队的 “标配”,也是这类民间乐舞得以传承和发展的内在张力。

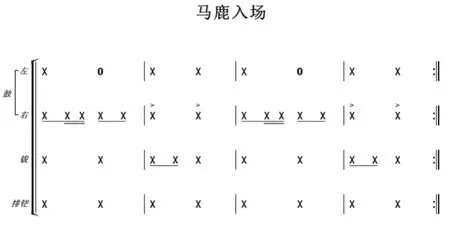

(一)马鹿舞。马鹿是南传佛教文化圈傣泰民族推崇的神兽,用孟定文化站傣族干部金紫明的话说,它相当于汉族的貔貅,跳一场马鹿舞,就修了一次功德。马鹿舞傣掸语称 “嘎哚”,是赕佛时最好的奉献。因此,诸如阿昌、布朗等民族的寨民,但凡他们开展重大的民俗活动,也会邀请傣族的表演队前往献艺。

为了表现马鹿鲜活的灵气,象脚鼓作为主奏乐器,鼓手会不断调整鼓面的敲奏位置;同样,钹的演奏也会不断调整摩擦部位和碰撞力度,构成惟妙惟肖的音响流动和音色表达,引导表演者模仿马鹿的动作特征。同样,场上生动的表演又会感染乐队的情绪、相映成趣。

马鹿舞之一

谱例1,马鹿入场。

谱例2,马鹿绕场。

谱例3,马鹿跪拜。

马鹿表演者:岩依、岩恩。光咬演奏者:岩甲。排铓演奏者:金紫明。钹演奏者:岩柴。采录时间:2017年11月22日。采录地点:孟定芒坑寨。

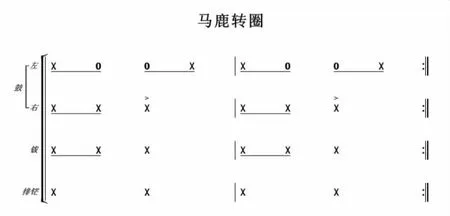

马鹿舞之二

谱例1,马鹿入场。

谱例2,马鹿转圈。

谱例3,马鹿作揖。

根据金紫明老师的缅甸友人提供的录像记谱。表演地点:缅甸景栋。

以上两组马鹿舞乐队的共同点是:编制完全一样,节奏变化与强弱安排均以马鹿的表演为核心,节奏要素由四二拍构成,敲奏顺序由排铓设定表演速度,四拍后钹进入,再四拍后,光咬进入,整个时间过程由三组基本的节奏语汇交替进行。不同点是:前者为纯民间表演,整体的音乐节奏稍慢一些,由于在户外表演,加上马鹿木制头颅自身口腔开合时发出的滴答声,现场的敲打声效更为明显;后者为职业化表演,整体速度更加欢快,特别在舞台灯光的映衬下,白色的马鹿与一位操傣拳肢体语汇的舞者相配合,互动的表演带有高超的技艺表达,多变的舞台调度与马鹿憨态可掬的肢体表现使节目的观赏性大大增强,因而现场人声鼎沸、一派开怀的笑声。两支乐队节奏的组织结构具有较大的差异,前者乐队从始至终均处于全奏的状态,后者更注重乐队音响情绪的调适,特别是光咬与钹的配合,多在重音上加强敲击的力度,突出了情绪渲染。值得注意的是,白色马鹿的围脖以红黄绿三色为装饰,再次彰显了掸邦 “标签化”的色彩配置。

(二)孔雀舞。孔雀是南传佛教教义中的五大神兽之一,因此,孔雀舞在南传佛教文化区域是非常普及的舞蹈形式。民间可分为徒手孔雀舞和带架孔雀舞。既有独舞、雄雌双人舞,也有群舞等多种表演形式,以寄托民众对美好物象的追求,傣泰语称 “嘎洛咏”。为了配合舞者模仿孔雀千姿百媚的肢体语言,象脚鼓乐队既有慢柔抒情的节奏、也有热烈奔放的鼓点,在整个表演中具有调动舞者情绪、营造现场气氛的作用。

带架孔雀舞之一

谱例1;孔雀抖翅。

谱例2:孔雀奔跑。

谱例3,孔雀觅食。

采录时间:2015年中秋夜。采录地点:瑞丽市瑞丽江广场。表演者:缅甸南坎歌舞团。带架孔雀舞之二

谱例1:孔雀亮翅。

谱例2,孔雀戏水。

谱例3,孔雀奔跑。

采录时间:2017年1月15日。采录地点:瑞丽市姐相芒约寨。

孔雀表演者:尚卯相。光咬演奏者:干喊。钹演奏者:帅哏。排铓演奏者:朗团。

以上两组带架孔雀舞乐队的共同点是:乐队编制基本相同,乐队的节奏变化与强弱安排,均以孔雀的表演为核心,节奏要素以四二拍构成,以排铓设定表演速度,四拍后钹进入,再四拍后,光咬进入。囿于篇幅,这里只能以三组基本的音乐语汇开展比较。不同点是:作为跨国演出,为了表示礼节,前者所用的是七面排铓,乐队站在侧台进行伴奏,由于孔雀舞的表演中带有缅甸宫廷舞的韵味,乐队演奏的节奏与力度相对简洁与平和一些;再看后者,光咬的演奏者干喊,就是孔雀舞表演者尚卯相的授艺师傅和父亲,他们的表演在配合默契的同时,作为曾在缅甸生活多年、现在中缅边境一带都非常著名的孔雀舞与光咬艺人,干喊在敲奏时,会随着节奏的起伏热情豪放地做出踮步、伏步、踏步、点步,柔肩、拱肩、抖肩、耸肩等肢体语汇,节奏与力度的使用也更为刚健流畅,二位著名艺人的表演,体现出高超的技艺与生动的感染力。需要特别提及的是,如果要与湄公河流域相关国家民间乐舞普及情况进行比较的话,就笔者的田野视域而论,由于改革开放以来,中国乡村基层政权建设的落实以及近年新农村建设、扶贫攻坚以及国家对 “非遗”项目的重视,中国在这一区域内的许多村寨都在文化馆 (站)的直接指导下成立了文艺演出队,他们既与村寨的佛寺保持联系,又有政府部门的经费支持,还有各级政府认定的 “非遗”传承人,为包括 “象脚鼓”乐队在内的各类民间乐舞的活态传承提供了良好的政策保障与安定的社会环境,因此,我们的考察在当地文化干部的协助下,所到之处,常常少则十几人、多则几十位寨民为我们开心地进行表演,表现出民间乐舞活态传承的繁荣景象;而在国外的田野所见所闻或资料显示,除了旅游景点和个别 “民地武”文工团的表演具备稳定的经济保障,广大民间艺人只能在宗教节日或家庭祈福需要时前往表演,他们多以家庭成员为基础组成 “戏班子”,依托自身的经营状况维持生计,导致课题调研在这些区域开展田野的个案考察也非常不易,比较之下,他们的生存状况、乐舞道具、乐器行头以及舞台设备就简陋得多。

(三)嘎光。“嘎光”,意为围着鼓跳舞,是南传佛教文化圈内一种世俗性的自娱化舞蹈,在这样的场合,乐队编织以 “三架头”为基础,单铓、光咬、光吞、光扁、光旺皆可参与,体现出高度的开放性和参与性。作为一种身体文化的表达,跳 “嘎光”时,女性肢体以孔雀舞柔软的 “三道弯”为基本语汇;男性以孔雀舞手语结构并融进傣拳的韵味为舞蹈语汇。作为一种行为方式,人们以逆时针方向围着乐队绕圈起舞,这里的 “圈子”具有强化社区民俗精神性要素增值的张力:它意味着在敲打声中,人们历经踏歌起舞、轮回蹁跹的完形烙印,文化认同的心理会转化为积极的从众行为,使得族群的宗教观念、伦理道德、价值取向等,通过这种“艺术”的途径,融入人们的意识和行为之中而取得认同。这时,排铓、光咬、光扁置于场内,而持单铓与光吞、光旺者,可直接加入绕圈的行列边行边奏,刹那间,不同材质、不同振动频率的各式乐器以不同律制、不同音色但相同节奏的鼓点应和着人们手、眼、心、伐、步的感应,为现场平添了喜庆的氛围。由此构成 “一种以符号形式表达概念的传承体系,由此人们能够交流、保存和发展他们的生活知识与意义”①格尔兹:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,1999年版。,构筑了具有共同意义的文化空间和共同价值取向的群体,“地方化”的文化信息由此得以活态传承。

嘎光之一

谱例1:

谱例2:

采录时间:2017年8月15日。采录地点:孟连县勐马镇孟阿寨。嘎光之二

谱例1:

谱例2:

采录时间:2007年9月26日。采录地点:瑞丽市三台山。

以上两组 “嘎光”乐队,一个在傣族寨子,一个在德昂族寨子,但都没有出现敲奏者的名字记录,原因就在于,在这样的场合,几乎每个寨民既是舞蹈的表演者,同时又是乐队的演奏者,他们的身份可以随着自己情绪的需要而进行转换。跳 “嘎光”时,人们手持单铓、更有二人抬着大铓或挎着光吞在行进的行列里边敲边舞,在共同的参与中,你方奏罢我登场的情况比比皆是 (见图28、29)。作为 “另一种声音的言唱方式”,这些看似简洁的节奏,它们所演绎的精神世界和表达的丰富思维,其实属于另一个自足的知识体系对声音的制造与接收。其本质上离不开 “现场”的烘托,即音乐文化学所强调的:对音乐的理解不能脱离对它们赖以生存的整个生态环境的认识,其约定的 “语境”体现的是现场中的人们在这一过程中努力寻求生存和发展的强烈愿望。事实的确如此,笔者在这里笔录的鼓谱,究竟在多大程度上记录了鼓乐中蕴含的音乐韵味、在多大程度上描述了 “现场”民众的心理感受、又在多少准确性上彰显了异文化丰富的情感图式,笔者自己也持怀疑态度,因此,梅里亚姆才说:“音乐是表露特定文化内部心理核心的手段”①【美】梅里亚姆:《音乐人类学》,穆谦译,北京:人民音乐出版社2010年版。。在这样的场景,如果失去了参与的人和与之相一致的生态环境和共同的心理依托,“咚咚”的音响就必然失去应有的光彩,这也验证了接受美学的一条基本原则:欣赏的意义在于心灵和心智的结构中,如此,处于不同知识谱系中的局外人,能否客观地诠释这些超越历史时间的当下存在,并有效地将一个文化传达到另一个文化而不仅仅从 “我观”的立场出发对这种音响做出价值判断,这样的包容心态就显得弥足珍贵。

结 语

南传佛教文化圈的各民族,宗教对于他们而言,不仅是信仰的体现,作为一种外化的行为方式,文化传统与民间信仰,还使得他们的音乐已经渗透到世俗的各个方面而与日常生活保持着自然的形态,使其为这种传统的活态传承提供了丰沃的土壤。作为民俗场域,象脚鼓乐队的音色既满足了信众的精神需求,又以宗教仪式为途径,承载了人们以歌舞为情感宣泄的心理诉求。作为一种文化理由,象脚鼓已超越了自然物 (乐器)的意义而被赋予了象征性的意义:其外在之形虽然是有形的器物,但内在的隐喻确是无形的,需要在特定的语境中通过一定的手段才能展现出来②陈培刚:“声音背后的风景:江苏邵伯锣鼓小牌子文化意蕴考察”,载 《中国音乐》2010年第1期。。如此, “咚嗒咚”的鼓点,它作为一种声音现象到观念确证,既是乐器对自然声响的客观规约、更是民众心理的主观赋予而发挥出建构与解构象征符号的独特作用。由此可以引发一种思考:在现代传播方式席卷人们生活的各个角落之时,特别是本议题考察对象中绝大多数寨民已充分享受现代物质消费的背景下,南传佛教文化圈内的各民族民众,却在精神上坚守这种传统的音乐表现方式并津津乐道地传承着这种音乐音响,这不能不说是一个值得关注的议题。正如刘铁梁先生所指出的那样,如果某一种声音现象长时间地被某一族群中的人们所沉溺,那么,这种声音的背后一定隐藏着这个族群与这种声音之间的许多深沉的心理秘密①张士闪:《乡民艺术的文化解读:鲁中四村考察》,济南:山东人民出版社,2006年版。,美国人类学家索尔也说过:一个特定的人群,在其长期生活的地域内,一定会创造出一种适应环境的文化景观和标志性的民俗符号——以象脚鼓为标志的 “三架头”乐队所营造的意象性音响符号,作为南传佛教文化圈诸民族精神历程的一种有效表达,在古往今来的岁月中,它象征或展演了那些对他们至关重要的东西②【法】葛兰言:《中国古代的节庆与歌谣》,赵炳祥、张宏民译,南宁:广西师范大学出版社,2005年版。。在各类民俗节令与宗教仪式中,鼓乐特有的音色与律动,增强了族群的认同感与凝聚力,这种多样性身体感受仪式化程度的加深与高度程式化乐制所折射的,正是 “地方化”语境中文化持有者对他们生命意义的确证和对自己文化创造充分自信的表达。

(本文田野资料的采集,得到了众多基层文化干部与民间艺人的协助,在此特别感谢瑞丽文化馆的赵星,景谷文管所的梁颖,孟定文广中心的金紫明、字学彬,景洪文化馆的玉坦,耿马文化馆的岩峰,双江文化馆的陈钟,省文化馆的殷海涛、艾华等老师们的大力支持。)

参考文献:

[1]杨明康.“音乐与认同”语境下的中国少数民族音乐研究[J].中央音乐学院学报,2017,(2).

[2]申波.云南民族鼓乐的生态意象[J].云南艺术学院学报,2014,(1).

[3]赵书峰.跨界区域历史认同[J].云南艺术学院学报,2017,(4).

[4]中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成[Z].中国ISBN中心1999年版.