城市轨道交通站点周边土地利用与交通协调关系研究

周青峰,刘 苏,王耀武

ZHOU Qing-feng1, LIU Su2, WANG Yao-wu1

(1.哈尔滨工业大学深圳研究生院 建筑学院,广东 深圳 518055;2.西南交通大学 交通运输与物流 学院,四川 成都 610031)

(1.Architecture School, Shenzhen Graduate School of Harbin Institute of Technology, Shenzhen 518055, Guangdong,China; 2.School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, Sichuan, China)

0 引言

随着我国城市化进程的加快,高速增长的机动交通导致城市拥堵加剧,直接影响城市竞争力和生活质量。城市土地利用和交通系统决定了一个城市的机动性特征,很多研究表明,合理、高效地整合二者可以为市民提供一个潜在的可持续机动方式。交通土地一体化理念在各层各类的规划中都得到了响应。土地利用和交通系统协调关系的研究,对于城市规划和综合交通规划均具有重要意义。

目前国内学者对于交通土地协调关系的研究较为宏观,多以城市为研究对象,通过评价交通土地的协调发展情况,对城市规划工作提供参考,但研究方法已从定性分析逐步向理论模型等定量分析转变,典型研究通常是基于协同学、系统动力学、复合系统等理论,运用序参量[1]、协调度[2]、数据包络分析 (DEA)[3-4]、耦合度[5]等数学模型,构建指标体系对二者协调性进行评价。

国外研究多以理论模型为主,采用 GIS 等技术手段从微观层面描述交通与土地利用的相互作用,并以 Node-Place 模型为代表。Node-Place 模型通常用来探索轨道交通站点周边土地利用和交通之间的关系[6-7],是目前较多研究表达土地与交通平衡状态的模型。近年来,基于 Node-Place 模型讨论土地与交通互馈关系的研究日益丰富。Reusser、Chorus、Ivan 等[8-10]分别对瑞士、东京和捷克斯特拉瓦的车站站点进行应用分析研究。Monajem 等[11]在模型分析的基础上,进一步提出原始模型尚未考虑站点的步行效应,并且忽略了指标间相对重要性。任利剑、宋文杰等[12-13]提出模型在城市轨道交通站点地区与各级城市中心之间的协同效应研究及高速铁路站点区域规划评估中的拓展应用。同时,Bertolini、David、Kamruzzaman 等[14-16]提出节点和场所之间的关系类型识别方法,并以此作为轨道交通站点区域 TOD 开发类型的判断依据。

现有研究表明,Node-Place 模型对于探索轨道交通站点与周边土地的互馈关系有着广泛适用性和针对性。但是,目前基于 Node-Place 模型研究土地和交通平衡状态的应用研究设定区域范围较大,通常以铁路车站作为研究对象,选取评判指标不一致且较少考虑站点的步行效应。原始模型指标未能充分体现站点周边区域全部特征及区域差异性,对结果分析会造成一定影响。大多数研究只针对站点周边进行研究,较少针对整体区域研究。原模型指标尚未分析站点周围空间特征指标对模型结果的影响;各类研究对站点平衡状态识别标准不一样,争议性较大,5 种分类定义还需要进一步的研究。此外,已有的文献研究中均未考虑车站的空间特征对其周边土地利用和交通关系的影响。

基于此,以深圳地铁站点及其周边土地为例,采用深圳市兴趣点信息 (Point of Interest,POI),对 Node-Place 模型进行改进,选取步行性、POI 数量、活动多样性等适用于深圳地铁站点的Node (节点) 和 Place (活动场所) 指标体系,运用空间分析方法探索站点空间特征及其关联性,进一步对地铁站点周边区域交通和用地协调关系进行分析;其次,采用聚类思想对深圳市地铁站点周边土地进行TOD 划分,为其合理规划和开发提供理论支持。

1 城市轨道交通站点周边土地利用与交通协调关系研究

1.1 Node-Place 模型及方法

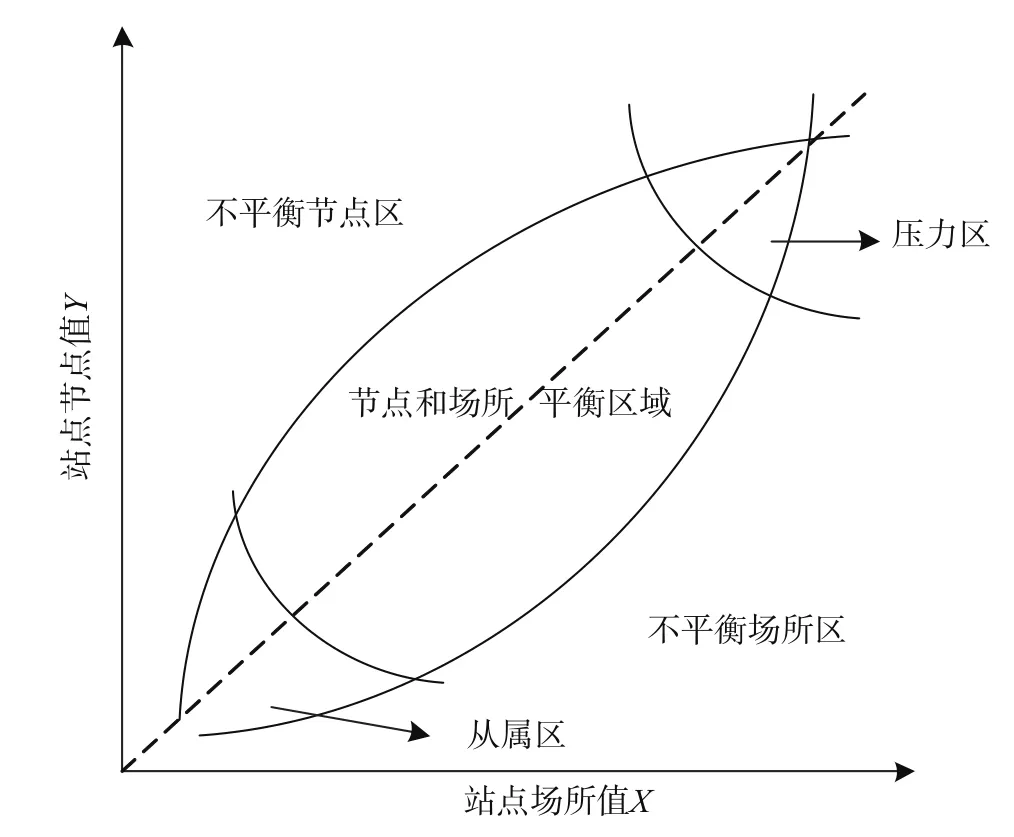

Node-Place 模型基于交通和土地之间的相互反馈过程,以探索城市轨道交通站点周边土地与交通之间的关系为目标,认为车站区域既是交通网络中的节点 (Node),同时又是城市中的一个活动场所 (Place),假设通过提高站点交通供给 (Node 值增加),会创造有利于提高城市用地密度和多样性提供条件,场所得到发展 (Place 值增加),交通需求增加又为交通系统发展创造有利条件。Node-Place模型示意图如图 1 所示,图中显示了模型的 5 种典型状态。图 1 中, 轴对应一个区域的场所活动性,代表市民实际活动程度,越多的活动,就越有可能进行交互; 轴对应一个区域内的节点可达性,代表市民进行社会活动的潜在可能性,越多市民可以到达,越有可能进行交互,每种状态都体现站点周边场所与节点之间的尺度位置。

图 1 Node-Place 模型示意图Fig.1 Node-Place model

其中,平衡区在图 1 的中间线附近,节点和场所的值大致相等,二者互馈作用良好,体现为场所促进提高交通供给,交通反馈实现土地加强密度和多样性开发。平衡线顶端为压力区,所在区域的节点和场所值均较大,进一步开发会导致二者在有限的空间内竞争与冲突。平衡线底端区域为从属区,节点和场所值均较低,需要投入资源刺激发展。平衡区以外为失衡区,包括失衡节点区和失衡场所区。失衡节点区为区域交通供给显著高于站点周边的城市活动。失衡场所区则是土地的开发强度和多样性高于交通供给能力。根据模型中节点及场所的相对位置分布,可以揭示研究区域内节点失衡/场所失衡向平衡方向发展的趋势;同时,识别并发掘失衡区域的发展潜能,对整合城市空间、实现土地交通一体化可持续发展具有一定的参考意义。

1.2 指标选取及计算

Node-Place 模型分析流程如图 2 所示。

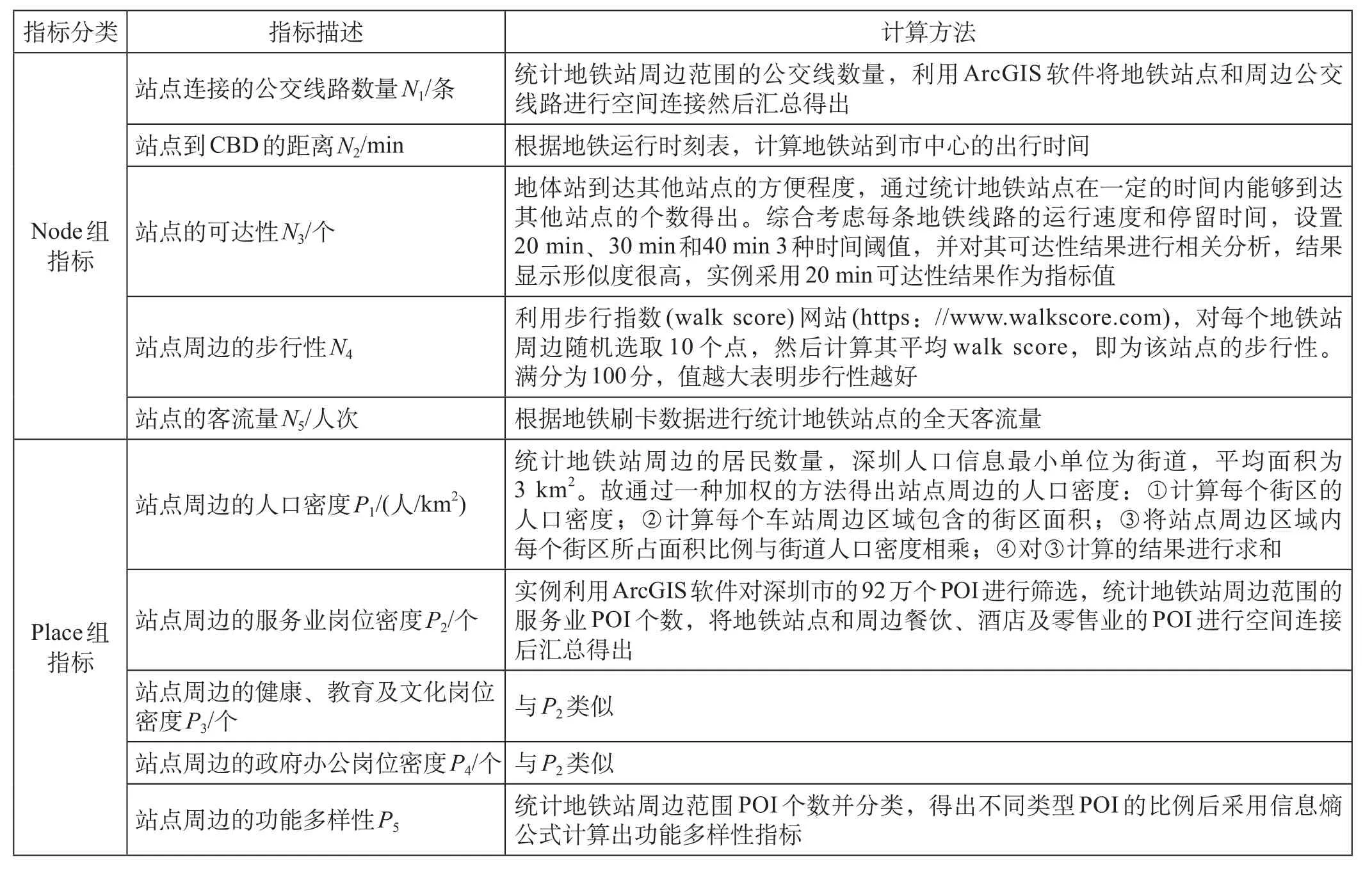

以城市轨道交通站点周围 700 m 内用地为研究对象,以数据的可获取性为基础,初选 5 个 Node 指标和 5 个 Place 指标进行分析。指标及计算方法如表 1 所示。

将各指标进行归一化处理,处理后的指标值在 0~1 之间,设得分最高站点为 1,最低站点为 0。计算指标相关性。

2 深圳地铁站点周边土地利用与交通协调关系分析

图 2 Node-Place 模型分析流程图Fig.2 Analysis process of Node-Place model

以深圳地铁为例,研究城市轨道交通站点周边土地和交通协调关系。选取深圳市罗宝线、蛇口线、龙岗线、龙华线和环中线上 118 个车站,分析站点区域空间特征,计算其 Node 价值和 Place 价值,划分其 TOD 类型。研究使用的主要数据包括:2016年 9 月 26 日深圳市地铁刷卡数据;2015 年深圳市人口统计数据;2012 年深圳市建筑普查数据;2016 年深圳市 POI 数据;深圳市 2016 年公共交通系统数据。

将指标归一化处理后计算 Node 和 Place 组内指标的相关系数,将 Place 组内相关性强的指标P2,P3,P4进行合并为就业密度,并对剩余的指标进行组间典型相关分析。Node 和 Place 2 组指标之间典型相关系数为 0.907,表明站点交通功能和周边场所功能之间存在很强的相关关系。Node-Place 模型指标典型相关分析如表 2 所示。其中 2 个组内的指标与对方组之间的相关系数均大于 0.3,表明所选的 Place 指标和 Node 指标都具有显著性。

站点 Node 组内的所有指标值之和为该地铁站的 Node 值,所有 Place 组指标值的和为其 Place值。为了便于分析,分别将所有地铁站点区域的Node 值和 Place 值进行标准值转换。除去 4 个异常值站点,114 个站点的场所值范围为 (-2,1.5),节点值范围为 (-2.5,2)。

2.1 地铁站点周边土地利用与交通的空间关系分析

利用 GeoDa 软件,采用 Moran’s I 指数进行空间自相关分析[17],描述地铁站节点和 Place 指标的空间集聚特征及强度。深圳地铁平均站间距为1.4 km,利用 arcGIS 进行分析,118 个站点区域Node 全域 Moran’s I 为 0.824,P= 0.00,Place 全域Moran’s I 为 0.419,P= 0.00,表明地铁站点 Node 和Place 都存在空间集聚特征,Node 的集聚特征强于Place 的集聚特征。这与深圳部分区域内地铁站点密集,相邻地铁站点周边 700 m 范围内较多用地重合的实际情况相符合。

表 1 指标及计算方法Tab.1 Indicators and calculation method

表 2 Node-Place 模型指标典型相关分析Tab.2 Canonical correlation analysis of Node-Place model

深圳地铁站点周边区域 Node 和 Place 值 Moran’s I散点图如图 3 所示。118 个站点中 48 个存在显著的聚集性:高高集聚站点 26 个、低高集聚站点 4 个、低低集聚站点 11 个、高低集聚站点 7 个。进一步分析,表现为高高集聚和低低集聚的站点占全部显著聚集性站点的 77%,体现出站点周边“强强聚集,弱弱相连”的空间特征,说明深圳特定区域交通土地资源集中度较高,全域资源分布不均衡。

2.2 地铁站点周边土地利用与交通的平衡状态分析

深圳地铁站点 Node 值和 Place 值的整体相关系数为 0.488,深圳地铁站点 Node-Place 模型如图 4 所示,三角形为典型站点分布。分析可知,深圳地铁站点在平衡线两侧分布较为均衡,其中,场所值高于节点值的站点略多 (67/51)。

图 3 深圳地铁站点周边区域 Node 和 Place 值Moran’s I 散点图Fig.3 Moran’s I scatter plot of Node-Place value of Shenzhen metro areas

图 4 深圳地铁站点 Node-Place 模型Fig.4 Node-Place values of metro station areas of Shenzhen

(1)大量车站围绕在平衡线附近,呈现出Node 值和 Place 值大致相等的特征,其交通和土地关系较为协调,代表站点为益田、西丽。

(2)部分站点位于较极端区域,如平衡线顶端压力区,其 Node 值和 Place 值均较高,这个区域以湖贝、老街、华强北为代表。其中,湖贝站和老街站所处的罗湖区是深圳 20 世纪 90 年代著名的商业中心,聚集了大量的商业、娱乐和办公设施,平均日客流量达 30 万人次。

(3)以会展中心、深圳北站和少年宫为代表的节点失衡区,Node 值强于 Place 值,周边居住就业等活动强度较弱于站点交通供给能力。会展中心是重要交通节点,有最大 Node 值。深圳北站是换乘站,距离平衡线垂直距离最远,为最不平衡站点,交通供给能力远大于场所需求,这与高峰期间客流压力大的实际情况显然不同。分析原因为,深圳北站的交通需求对象多为大量换乘客流,与地铁站边活动场所发生的联系比较少,站点交通功能大于车站周边的场所功能。这一类站点区域比较特殊,由此说明 Node-Place 模型中节点值并不能有效反映换乘站节点客流压力状态。

(4)位于平衡线右侧场所失衡区的站点具有相对较高的 Place 值,表明周边居住就业等活动强度比站点的交通供给能力相对较强。东角头、南联和机场东是这一类站点的代表。这类站点远离市中心,周边为劳动密集型工厂企业用地,有大量的就业岗位,缺少商业市场,可达性不高。

(5)前海湾站是惟一的从属区域站点,位于图4 左下侧。此站点周围区域尚待开发,同时具有最低的 Node 值和最低的 Place 值。

(6)邻近市中心区域获得最大发展潜力。通过对比各时期城市发展中心 (老街-华强北-会展中心)可知新中心 Node 值呈上升趋势,并且高于Place 值。不同时期城市中心不仅在图 4 中位置相邻,地理空间里也是相邻的,表明新中心依托老中心创造出高交通可达性,随后进行高强度土地开发。新旧中心组成核心地带,是交通和用地交互作用最强烈的区域。

利用 K 均值聚类分析将地铁站点周边区域分为5 类,深圳地铁站点周边区域分类如图 5 所示,深圳地铁站点区域聚类中心及说明如表 3 所示。以 2016 年数据计算结果为基础,对比目前及深圳未来 5 年发展规划可知,深圳市地铁站点区域呈现出交通和用地间由失衡向平衡状态转变的趋势。

图 5 深圳地铁站点周边区域分类Fig.5 Node-Place classification of metro station area in Shenzhen

表 3 深圳地铁站点区域聚类中心及说明Tab.3 Cluster centers and the interpretation of metro station area

3 结束语

采用空间特征分析识别深圳地铁站点节点和场所“强强聚集、弱弱相连”的空间特征,表明深圳市土地资源特定区域集中度较高但总体分布不均衡。同时,计算结果显示,深圳市较多地铁站点处在平衡状态,呈现出交通站点周边土地开发由失衡状态向平衡状态变化的趋势,靠近市中心的区域具有获得发展的最大潜力。新的城市中心通过创造高的交通可达性,从而引导高强度土地开发,达到交通土地协调发展。由于数据的可获得性,选取的Node-Place 模型指标在其他城市是否具有适用性,需要进一步研究;针对站点平衡状态精细化识别,也需要做进一步探讨。鉴于城市区域发展具有延续性,在今后的研究中,可以考虑突破城市轨道交通站点场所研究范围的限制,将整个城市区域作为研究对象,拓展 Node-Place 模型的应用。

参考文献:

[1]赵延峰,陈艳艳,罗 铭. 城市交通复合系统协调度模型研究[J]. 道路交通与安全,2006,6(4):31-33.ZHAO Yan-feng,CHEN Yan-yan,LUO Ming. A Coordination Degree Model for Land Use and Urban Transportation[J]. Road Traffic & Safety,2006,6(4):31-33.

[2]罗 铭,陈艳艳,刘小明. 交通-土地利用复合系统协调度模型研究[J]. 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版),2008,32(4):585-588.LUO Ming,CHEN Yan-yan,LIU Xiao-ming. Study on Coordination Degree Model between Urban Transport and Land Use[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Transportation Science & Engineering),2008,32(4):585-588.

[3]谢秉磊,丁 川. TOD 下城市轨道交通与土地利用的协调关系评价[J]. 交通运输系统工程与信息,2013,13(2):9-13.XIE Bing-lei,DING Chuan. An Evaluation on Coordinated Relationship between Urban Rail Transit and Land-use under TOD Mode[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology,2013,13(2):9-13.

[4]彭沙沙,吴小萍,梅 盛. 基于 GIS 的城市轨道交通与土地利用协调研究[J]. 铁道工程学报,2011(1):76-79.PENG Sha-sha,WU Xiao-ping,MEI Sheng. Study on Coordination between Urban Rail Transit and Land Use based on GIS[J]. Journal of Railway Engineering Society,2011(1):76-79.

[5]孙爱军,吴 钧,刘国光,等. 交通与城市化的耦合度分析:以江苏省为例[J]. 城市交通,2007,5(2):42-46.SUN Ai-jun,WU Jun,LIU Guo-guang,et al. The Study of Coupling Degree between Traffic and Urbanization:A Case Study of Jiangsu Province[J]. Urban Transport of China,2007,5(2):42-46.

[6]BERTOLINI L. Nodes and Places:Complexities of Railway Station Redevelopment[J]. European Planning Studies,1996,4(3):331-345.

[7]BERTOLINI L. Station Areas as Nodes and Places in Urban Networks:an Analytical Tool and Alternative Development Strategies[J]. Physica-Verlag HD,2008,104(6):35-57.

[8]REUSSER D E,LOUKOPOULOS P,STAUFFACHER M,et al. Classifying Railway Stations for Sustainable Transitions:Balancing Node and Place Functions[J]. Journal of Transport Geography,2008,16(3):191-202.

[9]CHORUS P,BERTOLINI L. An Application of the Node Place Model to Explore the Spatial Development Dynamics of Station Areas in Tokyo[J]. Journal of Transport & Land Use,2011, 4(1):45-58.

[10]IVAN I,BORUTA T,HORÁK J. Evaluation of Railway Surrounding Areas:the Case of Ostrava City[J]. Urban Transport XVIII,2012(128):141-152.

[11]MONAJEM S,EKRAM NOSRATIAN F. The Evaluation of the Spatial Integration of Station Areas via the Node Place Model:an Application to Subway Station Areas in Tehran[J]. Transportation Research Part D:Transport and Environment,2015(40):14-27.

[12]任利剑,运迎霞,权海源. 基于“节点-场所模型”的城市轨道站点类型及其特征研究:新加坡的实证分析与经验启示[J]. 国际城市规划,2016,31(1):109-116.REN Li-jian,YUN Ying-xia,QUAN Hai-yuan. Study on Classification and Characteristics of Urban Rail Transit Station based on Node-Place Model:Empirical Analysis and Experience Enlightenment of Singapore[J]. Urban Planning International,2016,31(1):109-116.

[13]宋文杰,史煜瑾,朱 青,等. 基于节点-场所模型的高铁站点地区规划评价:以长三角地区为例[J]. 经济地理,2016,36(10):18-25.SONG Wen-jie,SHI Yu-jin,ZHU Qing,et al. Evaluation on Planning of High-speed Rail Station Area based on Node-Place Model in Yangtze River Delta Area[J]. Economic Geography,2016,36(10):18-25.

[14]BERTOLINI L. Spatial Development Patterns and Public Transport:the Application of an Analytical Model in the Netherlands[J]. Planning Practice and Research,1999,14(2):199-210.

[15]DAVID S V. Transit-oriented Development,Integration of Land Use and Transport,and Pedestrian Accessibility:Combining Node-Place Model with Pedestrian Shed Ratio to Evaluate and Classify Station Areas in Lisbon[J]. Journal of Transport Geography,2015(45):70-80.

[16]KAMRUZZAMAN M,BAKER D,WASHINGTON S,et al. Advance Transit-oriented Development Typology:Case Study in Brisbane[J]. Journal of Transport Geography,2014, 34(2):54-70.

[17]王 磊,段学军. 长江三角洲地区城市空间扩展研究[J].地理科学,2010,30(5):702-709.WANG Lei,DUAN Xue-jun. The Expansion of Urbanization Area in Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica,2010,30(5):702-709.