护鲟长江大保护的一张绿色名片

—— 三峡集团珍稀特有鱼类保护之路

◎ 文 |谢泽 编辑 | 吴冠宇

摄影/杨舒然

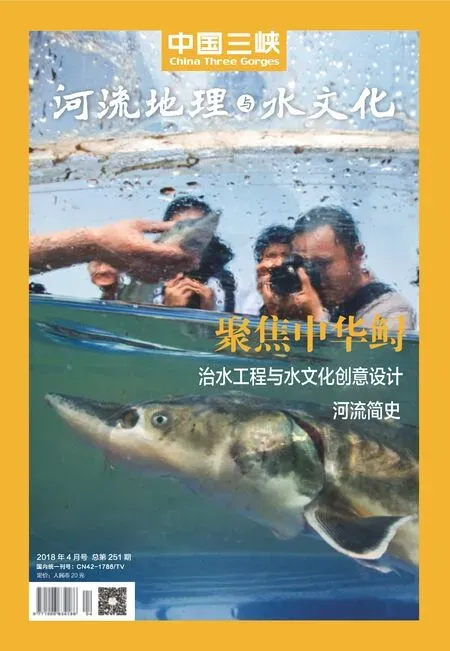

四月,又是一年一度的中华鲟放流季。自1984年以来,中华鲟增殖放流活动已持续开展了34年。三峡集团组织的此项活动不但得到了行业主管部门的大力支持,同时取得了社会各界的积极响应,参与活动的国际组织和国内外志愿者逐年增加,活动影响力逐年增大。护鲟,已经成为三峡集团的一张绿色名片,三峡人保护生态的作为,随着清洁能源开发的脚步,从中华鲟扩展到70种左右的特有珍稀鱼类,从葛洲坝走向三峡、金沙江、荆江乃至巴西、老挝等业务所在国的河流。这张绿色名片,彰显的是一个央企深入贯彻五大发展理念,积极履行企业社会责任,促进人类社会可持续发展,打造人与自然和谐共生的情怀和担当。

地处湖北宜昌黄柏河的三峡集团中华鲟研究所控温养殖车间里,在研究人员的精心呵护下,一尾尾体态优美的中华鲟“子二代”们在水中欢快地游动。

4月份的长江江水温度适宜,饵料充足。鲟鱼宝宝们将要投入母亲河长江的怀抱,奋力游向大海,茁壮成长。

但由于长期过度捕捞、水质污染、航运干扰、江底挖沙等问题,这样一种历经1.4亿年、曾经与恐龙并存的古老鱼类面临着濒危的命运。

为了保护这种被誉为水中“活化石”的珍稀鱼类,自1984年以来,三峡集团中华鲟研究所累计放流60次,向长江中放流多种规格的中华鲟500多万尾,有效补充了自然环境中的中华鲟物种资源。

极危的中华鲟

20世纪80年代以前,中华鲟是名贵的大型经济鱼类,在长江渔业中占有一定的比重,尤其是中华鲟洄游期间群体大,捕捞季节集中,在四川和湖北两省渔业中占有较高的产量和产值。

据统计,在1972年至1980年期间,长江全流域中华鲟成体的年捕获量约在394—636 尾,年平均517 尾,产量在60—75吨之间,相对较为稳定。长江葛洲坝工程大江截流初期,大量中华鲟亲鱼在葛洲坝下江段聚集,形成了长江中华鲟的年捕捞高峰。据不完全统计,1981年秋冬两季在湖北省境内捕捞的中华鲟约有800多尾,捕捞量相当于建设葛洲坝之前湖北省多年平均数量的5.5倍,这样过度捕捞对于中华鲟这种性成熟年龄迟、寿命长的大型鱼类来说无疑是毁灭性的。

同时,受水质污染的影响,长江口幼鲟分布范围已明显缩小。水质污染对中华鲟亲鱼的性腺发育、自然繁殖受精卵的孵化以及幼鲟的生长和发育均不利。加之航运、捕捞等人类活动的影响,中华鲟的生存受到严峻挑战。

三十余年护鲟之路

20世纪80年代初,葛洲坝工程大江截流,将中华鲟的保护工作推向了前台。1982年3月8日,国家水利部下文成立三三〇工程局水产处(后更名为中华鲟研究所)。这是我国第一个与大坝建设有关的鱼类人工繁殖放流机构。从那时开始,保护中华鲟等珍稀鱼类的研究平台逐步搭建起来。

1984年,水产、水利两大系统中华鲟人工繁殖协作组齐聚宜昌,从葛洲坝下捕获成熟亲鱼。由于当时的三三〇工程局水产处水池的环境和金沙江原始产卵场大不相同,捕捞回来的野生中华鲟只能进行人工受精、人工催产。人工催产需要催产物质,当时国际通行的催产技术是杀死雄性中华鲟,取其脑垂体,对雌鱼进行催产。

这种用杀生的方式来保护生命让科研人员们内心饱受煎熬,他们日夜守在实验室里,不断攻坚克难,终于在1985年秋,成功用人工合成激素代替鲟鱼脑垂体进行催产。从此,不必再为获取鲟鱼脑垂体而捕杀亲鱼了!这项技术的应用,使人工催产的成本大大降低,避免了对资源的破坏,对亲鱼的保护具有重要意义。可是难题又接踵而至,当时的科研能力培育出刚孵化尚没有开口进食的鱼苗(科研人员称其为“水花”),仅有两三厘米长,在人工环境下很难养活,投放到到江里存活率也不高。因而,此后十多年间的放流对野生中华鲟数量的补充效果并不明显。

尽管困难重重,研究人员只能负重前行,潜心钻研。十几年间,中华鲟研究所开展了对国内外各种鲟鱼及其人工繁殖技术的研究。大约在1995年,中华鲟的培育技术获得突破,可以将受精卵培育到10厘米以上的大规格幼鱼。

2009年10月4日,中华鲟研究史上第一尾全人工繁殖的“子二代”中华鲟从受精卵里破膜而出;次年6月22日,首批5尾“子二代”中华鲟送入长江。之后多年取得成功,标志着全人工繁殖体系基本成熟。

摄影/杨舒然

“子二代”是在中华鲟全人工繁殖中,把捕捞到的野生中华鲟亲鱼通过人工繁殖出的子一代再次进行繁殖而获得的二代中华鲟,这标志着即使在受法规限制不能捕捞野生亲鱼的情况下,研究人员依然可以利用人工繁殖的亲鱼继续培育中华鲟的下一代。

人工繁殖出了成果的同时,自然界也传来好消息。在葛洲坝大江截流后,葛洲坝下又形成了自然产卵场,说明中华鲟适应了葛洲坝工程截流带来的环境变化,在坝下开始生儿育女了。中华鲟的“户 口”,由之前的四川宜宾迁到了湖北宜昌。

科技追鲟之路

三峡集团一直守护着长江旗舰物种中华鲟,其旗下的中华鲟研究所三十多年通过不间断地增殖放流,帮助中华鲟延续自己的物种,恢复野生种群。但是增殖放流解决的仅是中华鲟生命史中一个阶段性的问题,而在长江洄游的其他阶段以及海洋生活阶段,中华鲟仍暴露在危险中。

为了更好地监测放流鱼群的生存状况,从2005年后放流的鱼,每条人工繁殖的中华鲟都进行了DNA标记,建立了遗传信息的档案库,如果以后有人误捕了中华鲟,可以比对,进行“亲子鉴定”。

2015年,三峡集团中华鲟研究所引入国内第一套鱼类洄游实时监测系统,标志着研究人员对放流鱼群已经具有长江全流域监测能力。追踪数据显示,2015年在宜昌放流的3005尾中华鲟,最终抵达长江入海口水域的仅有约1050尾,足见中华鲟回家之路的艰险不易,也说明保护中华鲟、修复长江生态环境任重道远,需要长江流域相关各界的共同关注和努力。

摄影/黎明

绿色三峡守卫生态长江

作为清洁能源生产企业的三峡集团,其守卫长江水生生态的决心和毅力,在护鲟中彰显,却不止于护鲟。现今长江流域的生态保护事业中,随处可见三峡作为。

伴随着三峡集团开发金沙江的脚步,中华鲟研究所的研究保护对象,已经由当初的中华鲟、胭脂鱼两种,扩展到整个长江流域的近七十种珍稀特有鱼类。2014年到2015年,中华鲟研究所先后对长江上游指标鱼类长鳍吻鮈和圆口铜鱼进行人工繁殖研究,并取得重大进展,填补了长鳍吻鮈和圆口铜鱼人工繁殖技术领域的空白,使其具备了规模化繁殖养殖能力,对长江上游珍稀特有鱼类的保护具有重要意义。

位于金沙江下游的溪洛渡水电站,在运行期通过优化工程设计,采用水库分层取水方式来减免下泄低温水的影响,提高下泄水温,降低低温水对鱼类生长繁殖的不利影响。这一工程优化设计的改动,虽然经济成本巨大,但三峡集团更看重的是其带来的生态效益和社会效益。

近年来,随着长江沿线经济社会发展,长江水生环境受到人类活动影响日益增大,鱼类资源出现衰退势头。三峡集团于2011年启动了针对长江中游“四大家鱼”自然繁殖的生态调度。通过科学调度,三峡水库在长江中游产生持续上涨的人造洪峰过程,创造适合鱼类自然繁殖所需的水文条件,“四大家鱼”在内的鱼类繁殖情况出现明显好转。

2018年,三峡水库即将再次实施生态调度,八年间科研人员对“四大家鱼”繁殖规律、繁殖环境条件逐步掌握,调度更加精准、有效。调查数据显示,生态调度时间占整个繁殖期时间十分之一以内,但生态调度期产卵数量却占到总繁殖期的40%左右,生态调度成效明显。

起于长江,不止于长江

不仅在长江流域,随着国际业务的发展,三峡集团也将海外业务所在地的相关河流水生生态保护工作视为己任,积极履行中资企业社会责任。

2016年8月12日,三峡集团老挝南立电站有限责任公司与老挝孟丰县政府联合主办了南立1-2水电站放鱼活动,共投放鱼苗10万余尾。老挝孟丰县政府副县长Ms.Khammeng对三峡集团践行社会环境责任给予充分肯定与高度赞赏。南立电站自2010年运行发电以来,始终将维护自然生态平衡放在优先考量的位置,切实履行生态环境保护责任,以实际行动保护南立电站流域鱼类资源,养护库区下游水域生态环境,维护电站所在地区生物多样性和生态系统平衡。

2017年3月20日至31日,三峡巴西公司组织的73.5万尾鱼类增殖放流活动在巴西巴拉那河流域展开。这次放流鲳鱼、鲷鱼、钝齿兔脂鲤、宝莲灯鱼和墨西哥丽脂鲤等鱼类对保护当地渔业生态环境至关重要,对保护生物多样性具有重要意义。

今天,从金沙江到长江入海口,从南亚的老挝南立河到地球另一侧的巴西巴拉那河,在三峡集团的大坝旁,凡是有珍稀特有鱼类存在的地方,便是三峡集团关注的地方。三峡集团已从护鲟出发,将清洁能源开发事业与长江水生生态保护事业、国际河流生态保护事业融在了一起。

结 语

中华鲟的这一物种的命运引起人们太多的牵挂,而促进人与自然和谐相处是人类社会发展永恒的主题。作为长江水系水生野生动物旗舰物种,中华鲟的生存状态直接反映了母亲河长江的生态状况。它的保护与繁殖和长江整体的鱼类资源保护息息相关,对于研究生物演变、气候变化、地质运动非常有意义。

2016年初,习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会时,强调推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路,使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益,使母亲河永葆生机活力。

作为以“建设三峡、开发长江”为使命的中央企业,三峡集团始终以长江生态文明建设为己任,走生态优先、绿色发展之路,深入践行“建好一座电站,带动一方经济,改善一片环境,造福一批移民”的开发理念。历经35载寒暑春秋,三峡集团投入大量资金和人力,将中华鲟等珍稀鱼类的保护作为一项重要的生态工程,实施生态调度促进“四大家鱼”自然繁殖等生态保护工作,努力把水电工程建设成生态和谐与环境友好工程,使之成为促进人与自然和谐发展的纽带。

实践证明,对包括中华鲟在内的长江珍稀鱼类进行人工繁殖、放流与科学研究,是水电工程建设与维护生态平衡有机结合的范例,是一项成功的长江流域重大生态修复工程,是保持长江流域水生生物多样性的有效途径,更是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的实际行动。