印度埃洛拉石窟第12窟的八大菩萨造像*①

张同标

印度马哈拉施特拉邦集中了古印度绝大多数的知名石窟。埃洛拉石窟(Ellora Caves)位于奥兰伽巴德市区西北约30公里处,是印度旅游的著名景点,游人如织,商贩云集,很是热闹。埃洛拉石窟与阿旃陀石窟(Ajanta Caves)、象岛石窟(Elephanta)并称西印度的“三大石窟”,都分布在恒河流域从西南出海口到天然良港孟买的商贸要道上,即所谓的南方大道(Dakshina Patha),繁荣的商贸经济供养了各种宗教石窟。戒日王朝之后,印度重回诸多王朝同时并存又相互攻伐的局面,丧失了大一统的政治格局,商道受限,商贸经济随之受损,在德干西部这片至今都相当荒凉的土地上,失去商贸滋润的宗教石窟,自然也就随之消沉乃至趋于没落了。

埃洛拉石窟群,共有34 座石窟,开凿于恰拉难迪利小山(Charnadari Hill)的坡脚上,南北绵延约2公里,窟门基本上朝向西方。石窟由南向北顺次编号,其中,第1-12窟属于佛教,第13-29窟属于印度教,第30-34窟属于耆那教,是相当罕见的三教合一的石窟群(图版伍,1)。虽然各座石窟的具体建造年代不一,而整体上表现出南早北晚的特点,三教洞窟群的兴盛年代大体上可以确定为:佛教窟群,约公元500-750 年;印度教窟群,约公元600-870 年;耆那教窟群,约公元800-1000 年。整个石窟群之中,特别宏伟的是第16 窟凯拉萨神庙(Kailasha Temple),位于整个石窟群的中间位置,是在山崖上剔除多余的石头而形成的一座完整的神庙,也可以看作是用一整块石头加工而成的,与其说是建筑,倒不如说一件雕刻作品,更不是通常意义上的洞窟。这座神庙发轫于拉斯特拉库塔王朝的国王但提杜尔迦,主体雕造于克里西那一世时期(Rastrakuta King Dantidurga,735-757;Krishna I,757-773)。这两代国王之后,仍有凿造活动,前后持续了200年之久。通常认为,在戒日王朝之后,这里兴起的拉斯特拉库塔王朝曾经参与争夺戒日故都曲女城的战争,不利,遂以今马哈拉施特拉邦(邦名源于这个王朝的名称)为根据地经营德干地区,向南发展,他们信仰印度教,这座凯拉萨神庙就是彰显他们信仰的无上丰碑。拉斯特拉库塔王朝并没有排斥佛教,只是佛教在这时期已趋于衰落,阿旃陀石窟可能在七世纪初期就废弃了。印度教之兴,乘佛教之弊,而后,在印度教所属的凯拉萨神庙极度辉煌的想像力面前,佛教就更显得孱弱萎靡了。

属于佛教石窟的第12窟,是一座极知名的三层楼式样的大型毗诃罗僧房窟(图版伍,2),每层都是立柱阵列构成的巨大空间。立柱是示意性的,源于宫廷建筑的列柱大殿,当然没有实际的建筑功能,但是,由于立柱阵列造成的光影变幻效果,却洋溢着富于装饰性的迷人韵律。同样是三层的大型石窟,在埃洛拉还有属于佛教的第11窟,没有最终完成,上层开凿较多,下层仅仅凿出了正立面。上下双层的石窟还有属于印度教的第15窟、属于耆那教的第32窟等。前者第15窟的上层胎室内供奉幽妮灵伽,与胎室前方的欢喜牛遥相呼应,窟内有湿婆各种形象的浮雕,还留出一面墙专门雕刻毗湿奴。该窟上层大厅外立面的壁柱柱额中间雕刻佛陀,左右两端的柱额中间雕刻多罗度母,这是把佛教神祇作为次要的外围低位神看待的。这些石窟,都是极为宏大的三层和双层石窟,表明这是当时佛教、印度教和耆那教等三教共有的造窟习俗。中国求法僧也记载了类似的多层佛教石窟,法显记载了达嚫国的上下五层的波罗越寺石窟①章巽:《法显传校注》,中华书局,2008年,第116~119页。,玄奘称其在憍萨罗国(《慈恩传》称为“南憍萨罗国”),并说是引正王为龙猛菩萨造②季羡林:《大唐西域记校注》卷十,中华书局,2000年,第829~832页。,而慧超则记为三层,或以为慧超所说即今埃洛拉的第11窟或第12窟③张毅:《往五天竺国传笺释》,中华书局,2000年,第45~46页。,这些记录表明大型的多层佛教毗诃罗窟出现于笈多时期,至少延续到公元8世纪开凿埃洛拉石窟前后。

埃洛拉第12 窟,不仅仅是洞窟自身的体量巨大和惊人的开凿工程,也雕刻了大量的精美造像。除了释迦尊像之外,还有许多菩萨像、多罗度母像,以及后人补刻的多臂女尊造像,后者带有密教造像的要素。兹据考察见闻并结合印度考古局的说明,简略报道如次(图1):第一层是柱厅(pillared hall)、佛龛(sanctum)和12个僧房。佛龛内的佛陀在莲花宝座上结跏趺坐,双手作说法印,略残,背椅后雕刻两尊持拂菩萨,两翼边墙共计雕造了八大菩萨和十尊坐像,龛门背墙雕刻多罗和准提两尊女像,尊名尚可再议。龛门外侧两边是类似于门神的护卫菩萨,坐姿采用了弥勒和文殊的造型特征,龛外带有四柱前厅,左右墙上各有一尊佛陀坐像。第二层有柱廊(pillared verandah)、柱厅、佛龛和17个僧房。柱厅有佛三尊像和观音三尊像等。佛龛的核心造像是漂亮的“苏嘉塔为佛陀奉献乳糜”(Buddhist devotee Sujata offering Kheer to Lord Buddha),主尊坐佛,施触地印,左右两翼也雕刻有过去七佛(Seven-Mortal Buddha's)和八大菩萨群像。第三层有类似的平面规划,雕刻更多。柱厅的三面边墙上都装饰着巨大的造像,正面墙左右两侧各有七佛雕像,左边佛像头上有树叶,右边的是伞盖,都是造型相当雷同的坐姿佛像。佛龛前厅墙上雕刻了12位佛教女神,龛内雕刻佛三尊像和八位菩萨,还有重彩壁画遗存。

尽管如此,最值得注意的,应该首推八大菩萨群像:观世音(Avalokiteśvara)、弥勒(Maitreya)、虚空藏(Ākāśagarbha)、普贤(Samantabhadra/Viśvabhadra)、金刚手(Vajrapāṇi/Vajradhara)、文殊(Mañjuṣrī)、除盖障(Sarva-nivāraṇa/nivaraṇa-viṣkambhin)、地藏(Kṣitigarbha)。石窟内雕刻的八大菩萨群像,共有8 铺,分为两种表现形式。第一种,雕刻在石窟每层的中心佛龛,共三例,八大菩萨分成两列排在主尊两侧,如同胁侍一般。第二种,表现在一方块形的浅龛上,像棋盘似的划分为九格,纵横各三格,主尊居中,其余八格雕刻菩萨像,共五例。我们把前者称为“胁侍型”(retinue-type),后者称为“九宫型”(pushori-type)。前者居于石窟深处的佛龛之中,是开窟之初的规划设计,后者是后期补刻的,因而屈居于不起眼的楼梯走道旁边。

一、胁侍型八大菩萨群像

石窟深处佛龛内部的“胁侍型八大菩萨”,是开窟之初的构思,其地位的重要性是不言而喻的。分布在佛龛中的八大菩萨,第一层的为坐像,第二层和第三层的均为立像。以下重点分析第三层佛龛的八大菩萨造像。

图1 埃洛拉第12窟平面图。从左往右:第一层、第二层、第三层

佛龛门外左右是两尊守门的大菩萨,抱臂,站在仰覆莲花台上,佩戴项链和圣线,都是伟大夫形象。类似的佛龛守护神,又见于阿旃陀第1窟正壁两尊大菩萨画像、象岛石窟第1窟胎室入口左右侍卫雕像,特别是后者,是非常明确的类似于门神的守护神,其本质就是守护。奥兰伽巴德石窟第7窟守卫佛堂的是八难救度观音和金刚手菩萨,仍然应该看作是守护神,尽管他们与观音菩萨混为一体。这两尊大菩萨的左右各有六尊女性造像,或许是多罗菩萨,每三位一组,共计四组,她们都是坐姿,屈左腿横卧在莲花座上,右腿从莲花座边沿垂下,踩在一朵小莲花上。龛内顶棚上残留的重彩壁画,用界线隔开形成小方块,可见飞天和花卉,靠近龛门是一个圆形图案,由几圈同心圆构成,已经看不出具体图像,想必花草之类的纹样,与秣菟罗笈多时期的佛像头光或阿旃陀顶棚壁画相似。四壁也有类似的重彩壁画,已经模糊不清难以辨认了。尽管如此,这些壁画仍然是异常珍贵的。遥想当年,黝暗的佛龛内一定是富丽堂皇的。

龛内主壁雕刻佛像(图版伍,3),采用笈多鹿野苑模式,不强调衣纹表现。结跏趺坐,左手横卧腹前,右手抚右膝作触地降魔印。头后有平板型头光,左右各有一对飞行的密荼那,背椅装饰六挐具。佛陀左右各有一身菩萨,形成一佛二菩萨组合的“三尊像”。佛陀右手侧的胁侍菩萨(图版伍,4),右手持拂尘,左手置腰间执盛开的莲花。发髻冠,佩戴项饰、圣线、臂钏,腰间系带。日本学者森雅秀说发髻冠前有化佛①森雅秀:《エローラ第11窟、第12窟の菩薩群像》,《金沢大学文学部論集·行動科学·哲学篇》27,2007年,第99~134页。,我们反复考察尚不敢肯定。佛陀左手侧的胁侍菩萨(图版伍,5),装束同前,也是右手持拂尘,而左手按于胯部,与左肩后升起的一朵莲蕾没有关联,而且,花蕾之上略有凸起的残痕,森雅秀认为是金刚杵。参照同类造像,这两位菩萨通常被认为是莲花手菩萨和金刚手菩萨。

佛龛内正壁佛尊两侧各有四尊大菩萨,形体身量彼此相近,比持拂胁侍稍小一些。这种布置,明显把十尊菩萨分成两组:一组是墙角两尊形体较大的与主尊佛像构成“三尊像”,另一组是其他八尊菩萨组成的群体,分布在佛尊的左右前方,犹如胁侍,我们称之为“胁侍型八大菩萨像”。

龛内左右两壁的八大菩萨群像,这八尊正面示人的菩萨形象,雄健硬朗,右手均持花上举过肩,掌心向外,另一手持物紧贴着身体,彼此相似的壮实躯体给人一种士兵列阵的感觉,造型比较单一,相互之间缺少变化,却也由此产生了厚实的庄严感。其次,主尊右手侧的四位菩萨(图版伍,6),依次为:第一位左手曲臂前伸,手中执物呈梨状,发髻冠前方镶有佛塔,或许是弥勒菩萨;第二位左手曲臂执棒状器物,有明显的楞状痕迹,似棒或剑;第三位左手缺失;第四位左手缺失。接在他们队列右边是门后背墙上的女尊,丰乳细腰,手持青莲花,坐在宽大的仰覆莲花上,她是瓦苏达拉(vasudhra)或多罗度母,座前还雕刻了一尊小小的供养人造像。主尊左手侧的四位菩萨(图版伍,7),依次为:第一位手持莲蕾,莲蕾之上有方块形物体,一般认为是梵箧,如是说来,他应是文殊菩萨;第二位执花蕾;第三位执幢幡;第四位执花蕾。接在队列之后的是龛门背墙的男尊,手持钱袋,他是财神金巴拉。四菩萨的头顶上雕刻五尊坐佛,加上龛门背墙上的两尊,总计七尊,均坐莲台,结跏趺坐,后有饰有摩羯鱼的靠背。

以下,我们尝试讨论三个问题:

(1)佛三尊像两侧持拂菩萨的尊格判断

关于龛内正壁佛三尊像中的持拂菩萨的尊格判读,因为他通常是作为胁侍菩萨与主尊一起出现的,因而宜先从简单的三尊像说起。

第12窟第三层大厅左墙有两铺一佛二菩萨,均为佛尊居中而坐,结说法印,均右手按于胯部,右手执拂子,扛于肩上。菩萨戴发髻冠,上身有圣线(圣线是印度教神像早已有之的标志,晚期佛教造像也有使用,有时用蛇或羚羊等动物代替)①《佛说造像量度经解》卷一:“一切威怒像……而虎皮为裙,蛇为络腋”(T21,no.1419,p.947,c22-p.948,a16)。威怒像是印度教主神湿婆的佛教化。他以蛇为饰,以蛇作为圣线。。主尊左手侧的菩萨,左肩中上方有一枝莲蕾,莲蕾从他的左臂肘弯处升起,这是观音菩萨的造像特征。

类似的像例也见于埃洛拉第10窟,这是埃洛拉惟一的支提窟。窟内窣堵波的基座雕有许多倚坐佛,其中一组为一佛二菩萨,其下是三座莲台,用三枝莲茎联络在一起,呈并蒂三莲状分布。两位胁侍菩萨均右手持拂尘,扛在右肩。主尊右手侧的菩萨手持长茎莲花(前例在左手侧,左右方位并不固定),莲花的长茎从他脚下的莲台升起,这是观音菩萨的造像特征。主尊左手侧的菩萨右手按在胯部,尊格不明,但一般认为是金刚手。

这两个例子,可以代表三尊像与持拂菩萨的基本形态。

关于拂子,有必要略加说明。拂子也称为拂尘,柄上装有白毛的称为白拂。《妙法莲华经》卷二《信解品》讲到一位自幼与家人失散的儿子,遥见其父,踞师子床,“吏民僮仆,手执白拂,侍立左右”(T09,no.262,p.16,c12-15),明系世俗豪贵以白拂侍从为威仪。《佛说观佛三昧海经》卷三《观相品》提到“五百比丘手执白拂”(T15,no.643,p.659,b7-20),这是以白拂比丘为佛陀威仪,类似的例子在佛经还有不少。所见较早的持拂造像,都是比较低等级的神祇,如巴特纳的药叉像(藏于加尔各答印度博物馆门厅)和狄大甘吉药叉女像(原藏于巴特纳博物馆主厅正中,今移入比哈尔博物馆)。拂子原先是拂赶蚊虫的,或拂拭灰尘的实用器物。又,千手观音菩萨的持物之一是白拂,在公元8世纪中叶不空译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》之中,白拂手是除灭一切恶障难的②唐不空译:《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》:“若为除灭一切恶障难者。当于白拂手”(T20,no.1064,p.117,b24-25)。又,唐伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》:“若为除身上恶障难者,当于白拂手”(T20,no.1060,p.111,a15)。。因此,作为驱拂邪魔恶障的满盈功德之物的拂子,则是拂子象征意味进一步发挥的结果。在晚期密教造像中,白拂转化为拂除烦恼之意③永田郁:《印度古代早期的药叉神像雕刻》,《名古屋大学博物馆报告》,no.19,2003 年。佐和隆研编《密教辞典》,法藏馆,1975年。藏田藏编《佛具》(日本の美术16),至文堂,1967年。。前举埃洛拉的这两铺佛三尊造像,两位胁侍菩萨最主要的持物是拂子(也频繁见于各地所出的许多佛三尊像),应当近于药叉俗神而远于密宗造像。持拂药叉和药叉女,其原型大概就是服伺高贵之人的男女侍从。胁侍菩萨的拂子,从原先的实用功能演化成侍奉尊贵的象征。

佛陀的胁侍,起初是由梵天和因陀罗承担的(秣菟罗博物馆藏卡托拉造像,Acc. no.A.1),表示这两位肩扛拂子的婆罗门大神屈从于佛陀的光辉之下,带有很强的贬低婆罗门教以抬高佛教地位的功利性。然而,拂子毕竟是基于侍从地位的器具,原是豪贵权门的下层侍众的执物。后来,婆罗门地位逐渐抬高,作为胁侍的梵天和因陀罗渐渐消失了,转而由大乘信仰的菩萨来代替,出现了持拂菩萨。

倘若此说近于事实,那么,埃洛拉的这铺三尊像中的两位胁侍菩萨,与其他后笈多时期的造像一样,很可能是隶属于主尊的专门化的菩萨,尽管在造型上与观音菩萨相似,却无需比定为观音。我们为此再次核查了考察所见的图像资料,尚未找到持拂的单尊菩萨造像。也就是说,所有的持拂菩萨像,都是作为主尊的胁侍而出现的,因而胁侍菩萨的尊格属性似乎仅仅限于“胁侍”。

雕刻于第12窟第二层的一龛五尊像,引起了我们的注意。主尊在宝座上(这个简略的宝座,更容易看出与中国椅子的相似性),垂双腿倚坐,双手结说法印。座前有两只相向的卧狮、一只侧面正立的法轮,表明佛像这种倚坐势与初转法轮有关。靠近主尊左右的两身菩萨,均右手持长柄拂子,扛于肩上。是不是可以这样假设:古印度三尊像中的胁侍菩萨,以拂子为主要的造像特征,而且他们绝大部分是作为主尊侍从身份出现的,称之为“胁侍菩萨”即可,而不必与其他著名菩萨比附起来。

我们并不否认持拂菩萨具有观音菩萨的某些造像特征(长茎莲花、发髻冠中的化佛),但单独的观音造像都不会手持拂子,两者仍有明确的区别。譬如,奥兰伽巴德第7窟佛堂前左右两壁的八难救度观音与金刚手菩萨,都没有手持拂子,但是,他们是守护佛堂的守护神,与三尊像所属的胁侍菩萨仍有区别。胁侍菩萨均以拂子为造像特征。这样看来,我们主张,拂子是低等神祇或侍从神祇的特征,也不主张一定要把胁侍菩萨直接比定为观音菩萨之类。

据此而言,在埃洛拉第12窟第三层佛龛,主尊右侧的胁侍菩萨手执莲花,虽然有观音菩萨的造像特征,但由于他肩扛拂子,因而认为这是胁侍菩萨借用了观音菩萨的造像特征,而不宜直接认为他就是观音菩萨。事实上,把莲花手菩萨理解为观音尽管可以征之于中国北魏佛像与造像记的相互勘验,却并没有严格的早期佛典依据,所谓天冠化佛的观音形象,出自中国南朝刘宋畺良耶舍译《佛说观无量寿经》,而此经来源众说纷纭,未必就出自印度本土。所以说,我们中国学者心目中的观音形象是在中国译经和信仰系统中逐步整齐而来的,未必源自于印度本土的固有观念。无论如何,我们对于中印佛教造像的异同,总是需要抱有小心求证的态度。

(2)梵夹、幢幡与菩萨尊格判断

判断菩萨尊格的途径,主要是他们的持物。在这里,明确的持物,有盛敷荷花、未敷莲蕾、梵夹、幢幡等几种,另一种棒状物,似剑似棒,倘若没有其他特别的证据,似乎也可以归入幢幡之属。各种荷花,是佛教造像中极常见的,毋庸深论。梵夹,是文殊的象征,虽然在中国不甚常见而在古印度却是通行的文殊造像模式。

古印度的文殊菩萨并不多见。有一尊出土于乌德耶吉里的文殊菩萨,原藏于乌德耶吉里考古博物馆,曾经在中国展览过。据印度专家的意见,认为是公元7-8世纪的作品,与埃洛拉第12窟的时代相当。又称“文殊菩萨可以赐给崇拜者智慧、持久的记忆力、聪明与雄辩之才”,其造像特征是“经书置于莲花之上”①中国文物交流中心、首都博物馆:《古代印度瑰宝》,北京出版社,2007年,第106~107页,图版32。这本书的图版解说是印度专家执笔撰写的,印度也出版了英文的同名图录。。中国的文殊菩萨,采用这种特征的不多,但在佛典中不乏记载。《佛说造像量度经解》卷一说到“八大适子”之一的“大智文殊菩萨(杏黄色。帜。梵夹、书卷亦可)……若欲用双帜,则便取于他典可也。即文殊加宝剑、弥勒加龙华树枝之类”(T21,no.1419,p.949, a25-b3)。这是把文殊加宝剑视为他典,实际上贡布查布认为持宝剑的文殊是汉传佛教常见的形象,而梵夹却是藏传密教的形象。由于藏传密教与古印度后期佛教关联甚密,因而可以按西藏的情况反推印度,从而得知当时的印度是以梵夹为文殊的造像标志的。

当时,观音和文殊大概是两位特别受信仰的菩萨,我们在埃洛拉第10窟的第二层外壁看到了一铺浅龛造像,刻画观音和文殊并立,观音作男装,手持长柄莲,文殊作女装,持莲蕾,其上置梵夹。这种观音和文殊并置的造像模式,我们尚未在佛典中找到依据,也许是当时的信众出于一个单纯的信仰目的,把他们心目中的两位大菩萨刻在了一起,至少反映了文殊的地位和造像特征。

埃洛拉第12窟第三层佛堂中的菩萨,手持幢幡的顶部呈宝塔形,另一位手中执棒状物的菩萨,如果没有其他可靠证据,我们认为似乎也可以归入幢的范围。碰巧的是,金刚界曼荼罗诸尊中有一位“金刚幢菩萨”(Vajrakeku),以如意幢幡为三昧耶形,于微细会“两手持如意宝幢竿”,于供养会“两手持莲花,上有如意宝幢”①全佛编辑部编:《密教曼荼罗图典·金刚界上》,中国社会科学出版社,2003年,第126~130页。;还有一位“智幢菩萨”(Jnanakeku),三昧耶形同前,在微细会中“右手持如意幢幡”,于供养会、降三世会中均为“两手持莲,莲上有如意幢幡”②全佛编辑部编:《密教曼荼罗图典·金刚界下》,中国社会科学出版社,2003年,第76~79页。。本文稍后提到的除盖障菩萨,不空译《八大菩萨曼荼罗经》说他“左手如意幢”,无疑与前述两例有密切的关系。我们推测,正纯密典中的菩萨之所以急剧增多,应当大部分是根据在佛典或造像中已经存在了的菩萨加以适度改造的。换言之,在印度人的信仰观音中,他们逐渐把持棍棒的形象,美化或神圣化为执幢菩萨,起初未必有明确的佛教或印度教的教属特征,也未必有明确的神格功能,后来才被专门化的。“左手如意幢”的除盖障,其原型应该就是这类执幢菩萨,手持如意幢幡的“金刚幢菩萨”与“智幢菩萨”大概也是这类菩萨分化演变而来的。幢的本义就是棍棒,使我们联想起中国唐代中后期开始到处树立的陀罗尼石柱,甚至具有大威力的金刚杵的原型也是一根棍棒,演化为中国人熟悉的韦驮手持金刚杵,又进一步演化为中国民间俗神的钟馗。

(3)从六大菩萨到八大菩萨及其与大乘佛会的联系

同在埃洛拉,与第12窟毗邻的第11窟,第二层柱厅里壁左右各开凿了一座佛龛,造像相似,布局相似。以左侧佛龛为例,主尊两侧各有持拂子的胁侍菩萨,右手侧胁侍菩萨手持盛开的莲花(图版陆,1),左者持莲蕾,其上有金刚杵(图版陆,2),他们是莲花手菩萨和金刚手菩萨,前者采用了观音的造型特征。另有六尊菩萨,分为左右两列,也同样以弥勒和文殊为上首菩萨,其他四位尊格未详,他们头顶上方刻有五禅佛坐像。也就是说,第11窟的这两处佛龛内的八身菩萨,分为两组:一是与佛尊组合的两身胁侍菩萨,二是其他的六身菩萨。这两个群组之间尊格地位,据前分析,是不能等同的。因而,同样难以把八身菩萨视为一个整体加以讨论,准确地说,这是佛三尊像与六身菩萨的组合。

我们认为,第11窟与第12窟两者之间具有密切的内在联系。第12窟第三层的佛堂中的八大菩萨,能够明确辩识的只有文殊菩萨一位,或许还有一位弥勒菩萨吧,他们从属于八大菩萨集群。这八大菩萨集群与六菩萨集群有明显的承递关系。

由此我们想到了一种可能性:佛陀及其两侧的菩萨,可以由三尊增五尊,进而也可以增至九尊、十一尊,最终稳定在一个恰当的数量上,在历史上可能有一个逐步递增并趋于稳定的过程。随着菩萨信仰的盛行,菩萨的地位也在提升,一些大菩萨因而变得特别有名,从菩萨群体中脱颖而出,逐渐具备了独立崇拜的佛教属性。这样,佛陀的胁侍菩萨带有一些大菩萨的造型特征是可以理解的。在这种情况下,作为胁侍的菩萨,数量逐渐增多,由二尊增至四尊,再由四尊增至八尊、十尊,所增加的菩萨,初无定规,当然是因时因地而异的,其中自然会有观音、文殊、弥勒、普贤等大菩萨,也会有不知名的菩萨。我们认为,这是放在历史框架中加以考察的结果,而不完全局限于某时某地及其细节特征。

分布在佛陀左右前方的菩萨群像,自然使我们想到了诸多佛经中描述过的大乘佛会。佛在讲法时,总有人天诸神会聚在一起,有各种大菩萨与会听法。《大宝积经》《三昧王经》《维摩诘经》《金光明经》《妙法莲华经》《华严经》《解深密经》等佛经,还不厌其烦地列举出了这些菩萨的名字,这些集群化的菩萨团体有力地烘托了主尊释迦牟尼的无边法力,浓厚了佛教信仰的虔诚氛围。

这里,让我们再次回顾佛堂内的菩萨:菩萨采用直立的姿势,沿着佛堂左右两壁排成一列。整列的菩萨,对面而立。他们与如来左右的胁侍不同,也不像守门神那样专意护卫佛堂,倒是给人以环绕着进入佛堂的参拜者的印象。诚如大乘法会那样,佛与众多的菩萨围聚着信徒,为之说法,赐予功德。在佛堂中也一样,进入佛堂的信徒,恍然置身于王舍城耆阇崛山法会。中国类似的群像,虽然同样以佛为中心,两侧却是弟子(多为迦叶和阿难)、菩萨、金刚力士等,按亲疏关系安排远近,而印度只有菩萨,既没有弟子,又未见金刚力士,这是中印佛像的不同之处。

埃洛拉毗诃罗中的佛龛,正好是这些大乘佛会的缩影。在佛龛中当然不可能像佛典那样尽情地施展想象力而雕造出如百千万亿恒河沙数般的菩萨来,因而实际雕刻的菩萨数量多寡初无一致,菩萨的名称也并不整齐划一。因而,我们对具体造像的尊格比定并不能完全确定也是在情理之中的。

诚如研究者所指出的,“随着大乘佛教的兴起,胁侍菩萨的数量逐渐增多。其中受人们热信的菩萨,逐渐形成了较为固定的组合,最终形成了八大菩萨”①刘永增:《敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说》,《敦煌研究》2009年,第4期、第5期连载。。我们看到了大乘法会的菩萨集群化的倾向,密教的八大菩萨应该就是从这种倾向性之中演化定型的。由于埃洛拉佛龛内的菩萨群像存在着六菩萨到八菩萨的演进过程,或者,当时菩萨集群的具体数量还没有最终固定,他们应该看作是正纯密教“八大菩萨”的先驱,还不能就此把胁侍型八大菩萨群像理解为密教造像。

二、九宫型八大菩萨曼荼罗

埃洛拉第12窟共有五铺八大菩萨曼荼罗造像。

第一铺(图版陆,3)位于第一层柱厅正壁左侧,与佛龛毗邻。据我们测量,纵216.4cm,横248.3cm。中间一格,纵71.2cm,横71.8cm。毗邻的左格,即雕刻观音菩萨的这一格,纵67.9cm,横48.6cm。这九格的尺寸基本相近,却也不完全一致,中间一格稍稍大些。

第二第三两铺,都位于第一层柱厅右前室的小型石室内,由此登梯进入第二层柱厅。第二铺(图版陆,4)在石室门左墙,正对着楼梯口。纵212.6cm,横227.8cm,中格纵63.9cm,横61.4cm,毗邻的左格,纵63.4cm,横48.8cm。第三铺(图版陆,5)位于正对着石室门的正壁上。纵107.6cm,横115.4cm,中格纵32.4cm,横41.1cm。这一铺曼荼罗的上方,雕刻了一佛二菩萨二多罗共计五尊造像,宽度与墙面等,曼荼罗屈居其下,面积比第二铺小得多。

第四第五两铺位于楼梯拐角处的小型石室内,恰好是第12窟第一第二两层的中间位置。左壁开龛雕造一佛二菩萨,曼荼罗就位于佛龛外面的左右石壁上。佛龛左为第四铺(图版陆,6),纵160.4cm,横153.1cm,中间纵51.5cm,横43.4cm,毗邻的左格纵50.9cm,横41.2cm。佛龛右为第五铺(图版陆,7),纵125.7cm,横119.0cm,中格纵41.6cm,横41.7cm。第五铺之所以较小,是因为九宫格上方开凿了三个并列的浅龛,各造一尊四臂菩萨,都是女尊形象。

以上所记尺寸数据,是我们2015年考察石窟时测量的。当然,我们更加期待印度考古局的官方测绘数据。

这五铺九宫型的八大菩萨曼荼罗,彼此之间没有多少差异,唯雕刻有精拙、保存有好坏之别。中心部位都是结禅定印的佛像,左右是形体较小的胁侍菩萨像,持拂。外围八格所刻的菩萨像,呈顺时针方向右旋排列,第一位观音菩萨手持莲花,被安排在佛陀的右手侧位置。八大菩萨都采用了轻松随意的轮王坐,右手均置于莲座,左手持各自的特定持物,除了第三例模糊不清之外,都座于莲台上。

由于中格的主格采用了三尊像的形式,那么,九格所雕刻的,仍是一佛与十菩萨,这与前文分析过的第12窟三座佛龛所见是一致的。这也提醒我们进一步确信,佛堂中的十菩萨,尽管在造型上有很大的相似之处,确实应该区分两个组群:佛与两位胁侍、八大菩萨。事实上,第一层的八大菩萨采用坐姿,已经与两位站立的胁侍形成了明确的区别,他们的尊格属性是不一样的。

以下,我们尝试论述三个问题:

(1)八大菩萨曼荼罗出于后期补刻

埃洛拉石窟的五铺“九宫式”八大菩萨造像,除了第一铺,其他四铺都是接连第二第三两层的楼梯拐角处,并非是石窟的核心位置,不应当体现造窟之初的造像设计和宗教观念,应该是后来增饰的。

这座石窟有可能是从上而下开凿的,由于可能经历数十年或者是更长的时间,可以预想得到:菩萨的姿态、持物和位序,以及相应的佛教观念,都有可能发生变化;在这么长的时期之内,始终雕刻各种特征完全一致的菩萨群像,恐怕也是难以想像的。这一点,与中国的敦煌石窟有很大的差异。敦煌,尽管开窟工期未必很短,但内部的装銮,却是以泥塑和壁画为主的,所需要花费的时间就不会太长,因而任何一个窟内的造像,都可以视为一个整体,是特定时期的宗教信仰的反映,图像特征也是相对稳定的。在埃洛拉第12窟,我们确实发现,第二层与第三层的八大菩萨群像,均为立像,两者基本相似,而第一层佛龛八大菩萨群像,坐姿,已经出现了很大的差异。更进一步说,九宫型的八大菩萨曼荼罗,与第一层佛龛造像相近,与第二第三层的距离较大。这些异同,说明了印度石窟开凿时期过长而带来的佛教造像的变化。

九宫型八大菩萨曼荼罗,都是浅龛造像,精粗不一,又所处偏仄,与佛堂造像所体现的思想有明显的差异。造像尺寸也有很大的不同,最大的第一铺曼荼罗,整体尺寸在200cm见方开外,单尊菩萨的坐高在70cm左右,最小的第三铺仅100cm见方稍强,单尊菩萨的坐高仅有30cm左右,而佛龛内的胁侍型菩萨群像却是超过身等大小的需要仰视才能见的大型造像。这也从另一个侧面表明,九宫型曼荼罗在石窟中的地位较低,应该是后来的僧俗根据晚出的宗教信仰而雕造的。虽然缺少开窟过程和开窟年代的详细资料,我们还是可以按自己的分析,把第12窟的两种菩萨群像,按时间先后,约略地分成三个段落:

早期 第二第三层窟佛龛内的胁侍型八大菩萨立像

中期 第一层佛龛内胁侍型八大菩萨坐像

晚期 九宫型八大菩萨曼荼罗造像

其中,早期和中期体现了造窟者所处的公元8世纪左右的佛教信仰,晚期曼荼罗造像与造窟者信仰的关系不大,是后来增饰的,唯年代不甚可考。早中期与大乘佛教的关联甚密,晚期才是可以真正称之为“曼荼罗”的密教造像。倘若说,标志着密教信仰的《大日经》和《金刚顶经》成立于公元7世纪(分别由善无畏于公元724年、金刚智于公元723年译成汉语)①黄心川说:“一般认为《大日经》产生于7世纪上半叶的西南印度。《金刚顶经》一般认为产生于7世纪末的东南印度”。吕建福《中国密教史》黄心川序,中国社会科学出版社,1995年。序言第5页。吕建福的看法是:《大日经》是中印度的某个密教大阿阇梨会同诸圣者编纂的。公元7纪世中叶,善无畏在那烂陀学习胎藏密教,其后,义净也在此屡入道场,而请梵本《大日经》到中国的无行,也在那烂陀寺和其附近的羝罗荼寺学习过。由此推断,编纂《大日经》的地方或许就在那烂陀寺或附近(密教史第59 页)。《金刚顶经》形成于真言乘在中印度形成并向全印及向外广泛传播之际,在印度一带兴起。很可能与驮那羯磔塔庙(Dhanyakataka=阿玛拉瓦提大塔Amaravati所在地)有关,其时为公元7世纪中叶(密教史第64页)。这两部大经都是佛教经院化的产物。,那么,从石窟造像所反映的情况来分析,公元8世纪前后的印度西部密教化的进程,可能明显滞后于其他地区。确实,密教主要流行于比哈尔和孟加拉地区,是印度东北部恒河下游流域的普遍信仰。

(2)九宫外八格中的菩萨

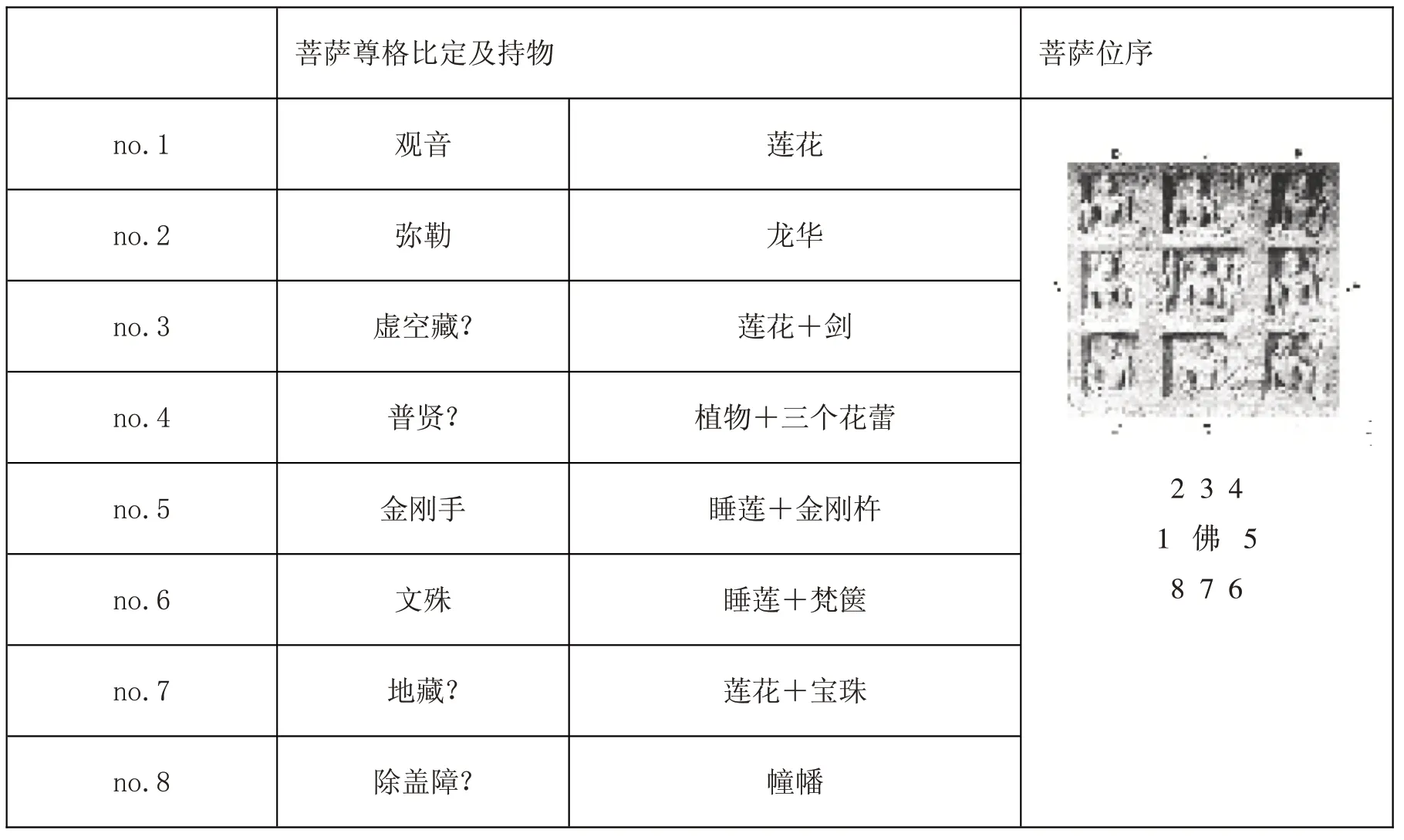

处于外八格中的八位菩萨,日本学者森雅秀指出:“中尊左右的方格是观音和金刚手。在此邻近的方格中,左上是手持龙华的弥勒菩萨,右下是手握睡莲、莲上放着梵经的文殊。剩下的方格中,上层中间的睡莲上放着剑,上层右方是带有三个花蕾的植物,下层中间是睡莲上放着宝珠,下层左格是幢幡。”①森雅秀:《エローラ第11窟、第12窟の菩薩群像》,《金沢大学文学部論集·行動科学·哲学篇》,27:99-134,2007年,第105页。后四位菩萨,一般认为是虚空藏、普贤、地藏、除盖障。兹以第一层正壁左侧的八大菩萨曼荼罗第一铺为例,如表1所示:

表1 九宫外八格中的菩萨示意图

表格中最后一列的“菩萨位序”,与不空译《八大菩萨曼荼罗经》相同。按,经文明确提到,“于佛背后,想虚空藏菩萨(no.3)”“于如来左边,想金刚手菩萨(no.5)”“于如来前,想地藏菩萨(no.7)”等,其他的菩萨也都说明了在某菩萨之左之右的方位,表明这也是一个菩萨位序与组合关系,与埃洛拉第12窟的九宫型曼荼罗的基本格局完全相同。

分别雕刻于九宫外八格的八大菩萨,造型类似,图像特征比较容易明确的,仅有观音菩萨、金刚手菩萨、文殊菩萨等三位。no.1:观音菩萨持长柄莲,莲花作盛开状,中国北魏偶有几例类似的造像,基于造像记可判读主尊为观音菩萨②类似的造像,在中国并不多见,《中国历代纪年佛像图典》(金申,文物出版社,1994年)影印了数例,年代最早的是图20:仇寄奴造铜观音立像,北魏皇兴五年(471)。梁燕、张同标:《中印莲花手观音造像的图像学判断》,《美术与设计》2016 年1 期,第125~130页。。no.5:金刚手菩萨,手持长柄莲,莲花有金刚杵。金刚杵上下两端各有三个尖,像是湿婆大神的三叉戟组合而成,在中国也屡见于西藏地区。no.6:文殊菩萨手持莲花,莲花上置有梵经书册,中国的类似造像并不多见。

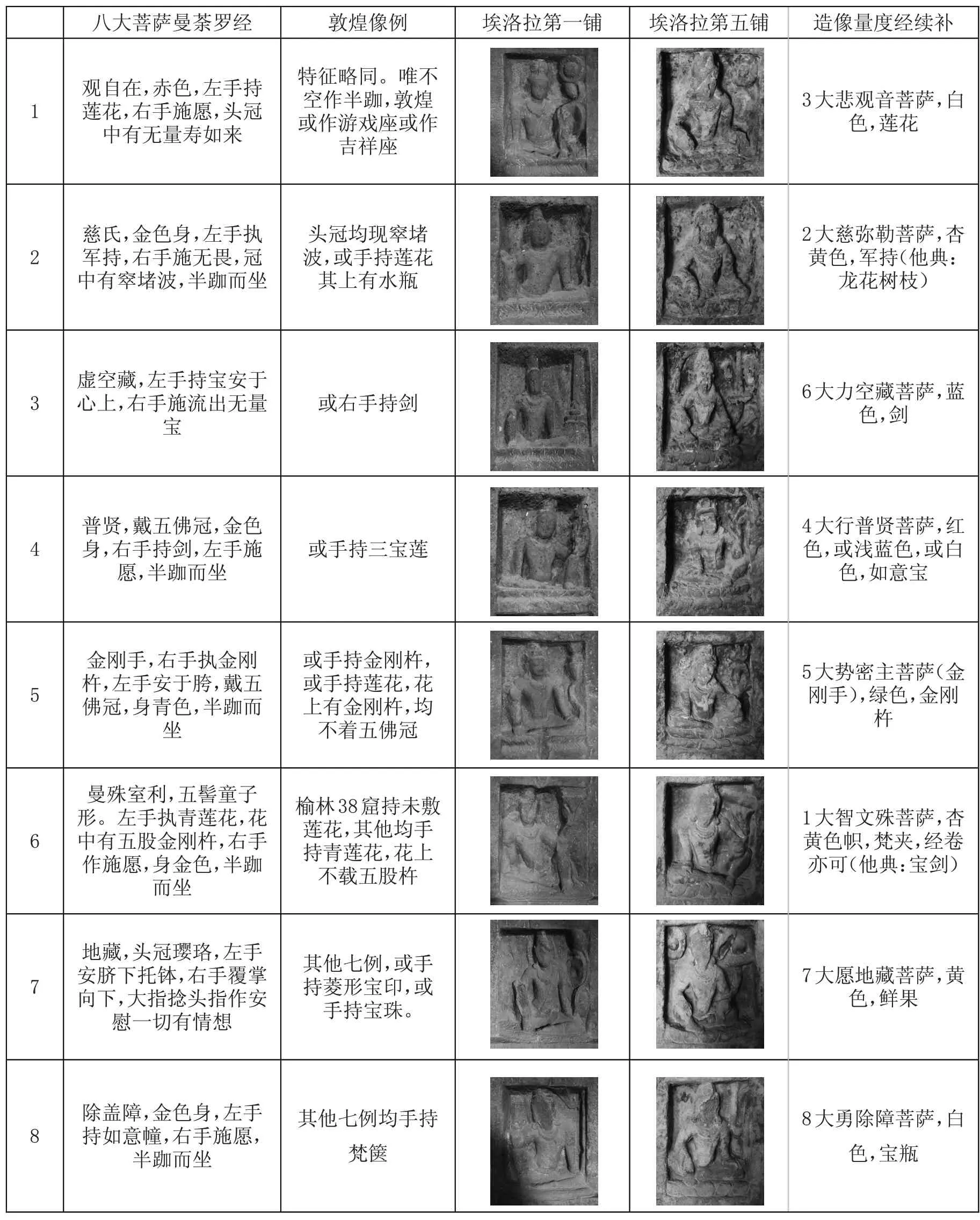

其他五位菩萨,虽有不甚明确之处,而大体上可以与不空译《八大菩萨曼荼罗经》加以比较,基本上可以确定为上表所拟定的尊格,这也可以得到中国敦煌壁画的八大菩萨曼荼罗造像的印证。表2所示①这个表格是参照刘永增的论文编制的。刘永增:《敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说》上下,《敦煌研究》2009年第4期、第5期连载。第一列的《八大菩萨曼荼罗经》据大正藏重新核正;第二列的敦煌像例是刘氏研究的结论;第三第四两列是我们在现场拍摄的照片,并参考森雅秀论文;第五列《造像量度经续补》据点校本核正(李鼎霞、白化文:《佛教造像手印》,燕山出版社,2000年,第72~73页),录文之前的数字表示原文的排列顺序,原文也有中文数字序号。:

表2 八大菩萨图像与佛典比较

不空译《八大菩萨曼荼罗经》云:“一时,薄伽梵住补怛落伽山圣观自在菩萨宫殿,与百千俱胝那庾多菩萨前后围绕。尔时众中有一菩萨,名曰宝藏月光,从座而起整理衣服,偏袒右肩曲躬合掌,白言:‘薄伽梵,我有少疑,唯愿如来听许咨问。'于是宝藏月光菩萨言:‘若善男子善女人,作八曼荼罗者,云何建立,复依何法,起无量福,令修行者速证菩提。'尔时,如来赞宝藏月光菩萨言:‘善哉,善哉,善男子,能问如是甚深之义,而为利益无量无边有情与安乐故,及能净除三恶趣故,为证无比无上智故。汝今善听,若诸有情才闻此密言者,得长寿乐。善男子,有八曼荼罗,是八大菩萨甚深法要。若有有情,依法建立此八曼荼罗一遍者,所有十恶五逆谤方等经皆悉销灭,一切所求义利胜愿悉得成就'”(T20,no.1167,p.675, a25-b11)。经文中说了许多八大菩萨曼荼罗的意义,归根结底是用一种简便易行的办法,净除恶趣,速证菩提。——为迅速简便地达到“他力救度”的目的,这些菩萨被赋予了具有特定意义的身色和持物,身色类似于中国五色五行那样的组合,持物则吸纳了印度教造像特有的仪轨。此外,还有手印、密咒等神秘色彩更强的造像要素。如此说来,埃洛拉的九宫型八大菩萨曼荼罗,已经完全可以列入密教造像的范畴了。

古印度佛教的密教化进程,大概是玄奘与义净之间的数十年间迅速扩展的。密教兴起于中国内地,以“开元三大士译经”(善无畏,公元637-735年;金刚智,公元669-741年;不空,公元705-774年)为标志。善无畏于公元724年译出《大日经》、金刚智于公元723年译出《金刚顶经》,标志着以前的“杂密”时代结束,自此进入了被称之为“正纯密教”的历史时代。三大士活动的八世纪,正是埃洛拉第12窟的开窟造像之时,因而用不空的译经来比定埃洛拉九宫型曼荼罗是合乎情理的。

从图像和文献的相互印证来看:埃洛拉九宫型八大菩萨曼荼罗,与不空译经确有密切的关系,至少是出于同源的佛学体系。古印度各地的佛教,很可能存在着共同的整体趋势,同时也存在着地域或教派之间的差异,所以汉译佛典与印度造像的比对不必过于苛求,得其大意即可。

(3)中国译经与相关造像

中国学者刘永增统计了关于八大菩萨的18种汉译经典①刘永增:《敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说》上下,《敦煌研究》2009年,第4期、第5期连载。,其结论表明:这18种译经所录的八身菩萨名称及排序多有差异,甚至不空本人的各种译经、“开元三大士”所译佛典,也都有不同,似乎表明无论是印度还是中国,八大菩萨的最终定型,都经历了一个相当漫长的过程。我们认为:在中国流行的八大菩萨,虽然一般以不空译《八大菩萨曼荼罗经》所说的为准,可能主要是因为这部书对菩萨的身色、持物等方面都有详细的记录,而其他各经都有或多或少的阙如,但在当时的印度或中国,也未必没有异本同时存在的可能性。章嘉国师所说的八大菩萨②刘氏引章嘉《三百尊图像集》(参见赖富本宏:《密教仏の研究》,法藏馆1990年,第629页):金刚手菩萨与普贤持金刚杵;除盖障与虚空藏均持莲花,上有宝珠。,金刚手菩萨与普贤、除盖障与虚空藏的持物均同,这就很难从图像上加以区分了。这也说明,八大菩萨是后起的佛教观念,因时因地因人都会产生差异的。

刘氏又云,“将不空译八大菩萨持物、身色、头饰等,与敦煌石窟现存的八例八大菩萨曼荼罗相对照,只有东千佛洞第7窟的完全一致,其他七例虽然菩萨名相同,但头冠的表现以及身色、持物等图像特征均不相同。如果说,东千佛洞第7窟是忠实地依照不空译《八大菩萨曼荼罗经》绘制的,那么其他七例八大菩萨曼荼罗则与印度传来的图像有深刻的渊源关系”。并举出奥里萨的波罗王朝时期的八大菩萨,认为“除了虚空藏、除盖障和文殊三菩萨外,八大菩萨中的手中持物及头上的化佛、化塔,都与敦煌石窟中的八大菩萨有着明显的一致性。似可推测,敦煌石窟中的八大菩萨是受印度后期佛教艺术的影响的”。

据刘永增研究,敦煌发现的八大菩萨曼荼罗共有八例,分别是:

中唐:榆林窟第25窟

晚唐:莫高窟第14窟榆林窟第20窟

五代:榆林窟第35窟榆林窟第38窟

宋代:莫高窟第170窟莫高窟第234窟

西夏:东千佛洞第7窟

中唐的榆林窟第25窟、晚唐的莫高窟第14窟,八大菩萨的位序与不空译《八大菩萨曼荼罗经》都有较大差异。东千佛洞第7窟是西夏时代所绘,虽与不空译本相同,却不足以说明其他图像与不空译经之间的关系,说明了影响中国佛教美术的,不仅仅是译经,还有图像方面的来源。就较早两例中的八大菩萨来分析,尽管与不空译经有差异,而八大菩萨的构成组合却是相同的。——虽然我们在此不必详论中国的曼荼罗造像,却显而易见地看到了中印佛教美术的对应关系。当古印度文献缺失时,中国的译典和图像遗存就成了最重要的参考依据。考索埃洛拉的这些九宫型造像,所依赖的主要是中国方面的资料。

三、埃洛拉八大菩萨造像的意义和相关结论

笈多王朝堪称古印度的黄金时代,佛像雕刻也在笈多形成了两大著名流派:秣菟罗流派、鹿野苑流派。两者的区别主要在于衣纹表现。前者是湿衣派,以装饰化的衣纹、繁缛精美的项光著称;后者是薄衣派,几乎不表现衣纹,仿佛不着衣衫似的,仅在领口、袖口及下摆刻画几缕浅浅的衣纹(可能与青州造像类似,原先是遍施彩画的),而两个流派在内省静穆方面则是相同的,共同展示了笈多艺术的成就。秣菟罗流派向西传播,笼罩了犍陀罗地区,著名的巴米扬大佛便是秣菟罗笈多式样的遗制,并途径中亚,对中国产生了巨大的影响,演变为“曹衣出衣”。但对于印度本土和东南亚产生巨大影响的却是鹿野苑流派。而到了波罗王朝(公元760-1142年),佛教退居到古印度东北地区,在几个主要的大型寺庙中继续发展,在波罗王室的庇护下继续发展,形成了以密教经典为依据的密教造像,出现了宝冠佛和大量的菩萨像,特别是多头多臂像、多罗等女尊像,又把佛像与菩萨按不同的仪轨组织起来,形成集群,藉以表达某种特定的佛教意义,被称为曼荼罗。笈多佛像与波罗佛像有明显差异的时代特色。尤其是菩萨像。菩萨是大乘佛教热衷膜拜的对象,但笈多时期的菩萨像,除观音和弥勒之外,并不多见,何以到了波罗时代会如此的兴盛。其中的转变消息应当在后笈多时期的造像中有所反映。然而,现存于各大博物馆的造像,被明确认定为后笈多时期的造像数量相当有限,很难看到从笈多到波罗的转变过程。

所幸的是保存在各大石窟中的造像,为我们探索这段隐晦的历史提供了诸多帮助。古印度的石窟开凿,大体上分为两个阶段。前者出现在公元前后,有早至公元前2世纪的巴贾石窟,后者出现在笈多时期并向后延续。我们考察的阿旃陀石窟,大部开凿于笈多盛期,而埃洛拉的佛教石窟和奥兰加巴德的部分洞窟开凿于公元8世纪前后的后笈多时代。本文主要讨论的埃洛拉佛教石窟中的第12窟,虽然印度考古局的官方意见认为该窟开凿于公元8世纪,应该还可以有适度的前后波动,据密教经典形成的年代来看,埃洛拉出现密教尊像并不意外。第12窟五铺九宫型八大菩萨曼荼罗,很可能是同类造像的最早实例,值得特别的重视。

笈多时代,不仅产生了堪称典范的笈多佛像,同时,印度教造像也蔚然兴起。我们在古印度的各博物馆中欣赏了数以千计的印度教造像,较早的一批印度教造像多数被确定为笈多时期。这不奇怪,笈多皇室,与其他古印度的大多数王侯一样,都是印度教的热情信仰者,努力践行马祭以彰显皇权。在趋于高峰的佛教造像的影响下,印度教造像也在这时蓬勃兴起,也开始了建造印度教神庙(迪奥加尔毗湿奴神庙、刚比尔神庙等)、开凿印度教石窟(乌德耶吉里石窟等)。印度教特别重视多头多臂像和各种女尊像,通常认为,这些印度教神灵成了波罗密续造像的灵感源头。波罗佛教大量改造了印度教的教义和神祇,据为己有,自觉向印度教靠拢。于是,在许多人的印象中,佛教成了印度教的一个分支,释迦牟尼也成了毗湿奴的第九个化身,密教造像也自然成了印度教造像的另一种表现形式。中国的佛教徒也受到这些思潮的影响,受到印度教神像必有乘物(伐诃纳Vahanas)的启发,在印度乘象文殊的影响下,创造了普贤骑狮的造像。公元5-6 世纪的印度教造像,与笈多佛像区别不是很大,后来,差别则相当明显:印度教造像热情于外现的力量,强调多头多臂,以巴洛克式的华丽和扭曲为特征;而佛教更强调宁静的内省,平静的外表下掩盖着来自内心深处的坚不可摧的意志力和自信心。在埃洛拉,对我们理解笈多佛教向波罗佛教演变、印度教造像与佛教造像的联系,提供了难得的机遇。除了大量的印度教造像使我们联想到波罗佛像,即使是石窟形制也体现了两种宗教的各自理念:印度教神庙以富丽的外观取胜,而内部被视为最神秘核心的胎室(Garbha-grha,伽尔巴格哈)却显得平淡无奇,除了一具颇有象征意味的幽妮灵伽(Yoni-linga)之外,别无所有,而佛教石窟,如同本文所谈论的第12窟,在平淡无奇的外观立面下,不动声色地把最精彩的部分藏在石窟最深处。

波罗密教出现印度教造像的特征,源于印度教造像的惠泽,但并不是说,密宗佛教完全是印度教的翻版。密宗佛教毕竟建立了不同于印度教的神学体系。造像也一样,至少,集结了众多佛菩萨的曼荼罗,就很难在印度教中寻找渊源。虽说构成曼荼罗的许多菩萨,如女尊像、多头像、多臂像、执物、伐诃纳,有明显的印度教渊源,但把这些菩萨与佛像组成曼荼罗,所依据的是密教教义而不是印度教。佛教与印度教终究是两种不同的宗教。

本文就八大菩萨造像的结论是:埃洛拉第12窟三座佛龛内的八大菩萨,很可能是大乘法会的缩略版。胁侍型的八大菩萨既烘托了释迦如来作为“宇宙最高的君王”的地位,也是为了护佑众生,使之得到闻法的果报。这些菩萨的尊格和名称初无一致,但是,八大菩萨作为一个集群,很可能是密教八大菩萨曼荼罗的先驱。而九宫型八大菩萨曼荼罗,与不空译《八大菩萨曼荼罗经》基本接近,无疑可以看成是古印度同类造像的最古像例。这是后来在石窟中雕刻的,与石窟营造之初的规划设计无关。而且,我们还可以据以明白,当印度东北部的波罗王朝的密续佛教兴起之时,并没有引起位于西印度埃洛拉的佛教僧众的共鸣和响应。

——侯慧明博士《胎藏曼荼罗研究》简评